将棋連盟が支部会員に配布している「支部ニュース」の最新号の中で、ますます強豪化してきた女流棋士のカロリーナ・スティチンスカさんが海外普及の困難さについて書かれていて、そのいくつかの要因の一つとして、「駒」や「棋譜表記」のことが書かれていた。

感想だが、確かに駒はチェスとは違って、敵味方の判定は駒の色ではなく向きで区別するし、敵陣に入ると裏返しになるし、取った駒は敵味方逆にして使える。機能的にはそれらを満たしたものが将棋駒であるし、チェスやシャンチー(中国将棋)とは異なっている。チェスとシャンチーの駒の形状の違いは、立体的か平面的かの差だけといってもいい。

一方、将棋駒とシャンチーの共通点は漢字の使用で、西欧人には門が高い。さらに日本の駒は正式には「王将」というように二文字表記だし、駒の裏は崩し文字で日本人でも正しく読めない。

また、日本の棋譜は、たとえば初手の7七歩は数字と漢数字の組み合わせだし、たまには5三銀右不成とか厄介なことになる。チェスのもっとも簡単な表記は、例えば7六歩は、7776と書いて、77の駒が76に進むことを表現するが、これだけでは「成」と「不成」が区別できないのと、駒を打つ場合、打つ場所と打つ駒を記載しなければならない。そうなると対局図の駒の表記問題になり、英語を使おうかということになるが、そもそも英語は180度回転しても同じ文字があるので、どちらの飛車(H)か王将(O)かわからない。桂馬、香車、角とKで始まる駒が3枚もある、銀と桂は左右に分解できる漢字で、読みにくい。

一方で、駒の種類は8しかないし、ルール上で使われる日本語は、「詰み」「勝ち」「負け」

「打つ」「指す」「先手」「後手」「王手」「二歩」「待った」くらいだろうか。戦術名は色々あるが、「シケンビシャ」とか「コシカケギン」とかそもそも記号のような名前だ。柔道よりも日本語使用は少ないような気がする。

そう考えると、駒は一文字化し裏は赤文字、(銀と桂は文字を変えた方がいいかも)で、基本単語は日本語読み(含むローマ字読み)位が妥当なのではないだろうか。

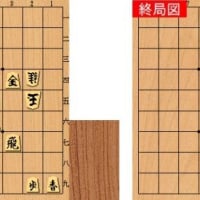

さて、7月7日出題作の解答。

7月7日にちなんで、7手詰。水門開閉問題。

動く将棋盤は、こちら。

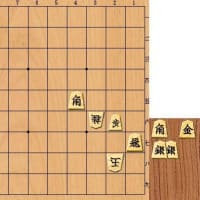

今週の問題。

手数のヒントは、ワールドカップのサッカーチームの選手の人数。(洞窟サッカーの方ではない)

途中で進展する。

わかったと思われた方は、コメント欄に最終手と総手数とご意見をいただければ正誤判定します。

感想だが、確かに駒はチェスとは違って、敵味方の判定は駒の色ではなく向きで区別するし、敵陣に入ると裏返しになるし、取った駒は敵味方逆にして使える。機能的にはそれらを満たしたものが将棋駒であるし、チェスやシャンチー(中国将棋)とは異なっている。チェスとシャンチーの駒の形状の違いは、立体的か平面的かの差だけといってもいい。

一方、将棋駒とシャンチーの共通点は漢字の使用で、西欧人には門が高い。さらに日本の駒は正式には「王将」というように二文字表記だし、駒の裏は崩し文字で日本人でも正しく読めない。

また、日本の棋譜は、たとえば初手の7七歩は数字と漢数字の組み合わせだし、たまには5三銀右不成とか厄介なことになる。チェスのもっとも簡単な表記は、例えば7六歩は、7776と書いて、77の駒が76に進むことを表現するが、これだけでは「成」と「不成」が区別できないのと、駒を打つ場合、打つ場所と打つ駒を記載しなければならない。そうなると対局図の駒の表記問題になり、英語を使おうかということになるが、そもそも英語は180度回転しても同じ文字があるので、どちらの飛車(H)か王将(O)かわからない。桂馬、香車、角とKで始まる駒が3枚もある、銀と桂は左右に分解できる漢字で、読みにくい。

一方で、駒の種類は8しかないし、ルール上で使われる日本語は、「詰み」「勝ち」「負け」

「打つ」「指す」「先手」「後手」「王手」「二歩」「待った」くらいだろうか。戦術名は色々あるが、「シケンビシャ」とか「コシカケギン」とかそもそも記号のような名前だ。柔道よりも日本語使用は少ないような気がする。

そう考えると、駒は一文字化し裏は赤文字、(銀と桂は文字を変えた方がいいかも)で、基本単語は日本語読み(含むローマ字読み)位が妥当なのではないだろうか。

さて、7月7日出題作の解答。

7月7日にちなんで、7手詰。水門開閉問題。

動く将棋盤は、こちら。

今週の問題。

手数のヒントは、ワールドカップのサッカーチームの選手の人数。(洞窟サッカーの方ではない)

途中で進展する。

わかったと思われた方は、コメント欄に最終手と総手数とご意見をいただければ正誤判定します。

すらすらと解けるのは、筋が良いからですね。

金の特性を活かした意外な場所での収束。

正解です。確かに意外ですね。途中で止めようとすると、何となく不自然な配置に。竜は4一の方がよさそうですね。