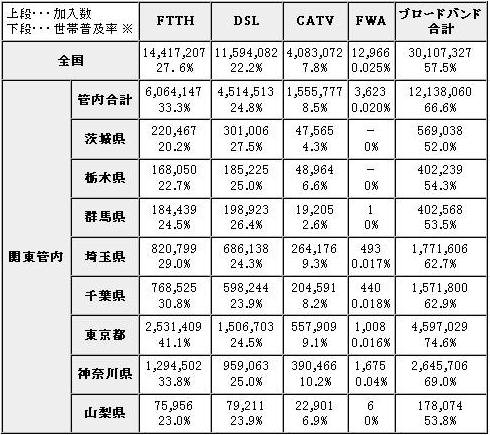

総務省関東総合通信局 報道資料/平成21年3月27日 FTTHの契約数が関東管内で600万を超える≪関東管内におけるブロードバンドの普及状況≫、関東管内(1都7県)における平成20年(2008年)12月末現在のブロードバンドの普及状況です。

このブロードバンド普及率については平成20年度6月末統計値で大きな変化がありました。2008.09.28 ブロードバンド普及率は60%未満だったと記事にしたのですが、利用可能世帯数の算出方法(普及率の算出方法)が全く変わったのでした。すなわち地区(町)単位でブロードバンドOKか否かで算出していたのを、実際の契約世帯数の集計に切り替えたのです。その結果これまで100%近いと言っていたことが崩れて60%程度になり、計画期限内でブロードバンド化達成は実は赤信号だった状況がはっきりしたと私は思いました。

今回のブロードバンドの世帯普及率では管内合計 66.6%、山梨県は 53.8% ですが、これは東京、神奈川が値を押し上げているだけに見えます。CATVの普及が著しいとする統計が多かった山梨ですが、CATV回線によるブロードバンド利用は少ないことに私は驚きます。実はCATV普及率からみて山梨県情報ハイウェイとそれら回線の連携により、山梨県内のブロードバンド化は容易に推進できるものと思っていた愚かな私でした。

山梨県内のCATV回線はほとんどテレビ用でしかないのでしょうか。上野原市はその状況が分かっていたからこそ、合併特例債を活用して光回線を公的に敷設する方策を採らざるをえなかったものと、改めて思いました。

「2010年度をターゲットとしたブロードバンド・ゼロ地域の解消」(デジタル・ディバイド解消戦略 官民連携によるブロードバンドの全国整備)はどういう状況として評価されているのか、2011年の地デジ移行との関連はあるのかないのか、いよいよ2009年度に入るので、今後も情報に注意していくつもりです。「ブロードバンド・ゼロ地域を解消する」という言葉の意味からは、達成できましたと報告されるとは思います・・・統計値の採り方を変更したのは、その欺瞞を突かれることへの対応であり、地域としてはカバーされましたが個々の世帯への対応はそれぞれの地域の問題ですから・・と逃げ道か・・・(^o^)

なお、総務省関東総合通信局の URL が3月17日から変更になっています。www.kanto-bt.go.jp を www.soumu.go.jp/soutsu/kanto に置換すれば旧アドレスの記事も新アドレスで読み出せる(内部構造は変わっていない)ようですので、旧アドレスにアクセスされた場合に、JavaScript を使って新しいアドレスの当該ページにジャンプさせることは可能ですが、セキュリティ問題にも注意深い総務省さんとしてはそれを避けたものと思います。総務省関東総合通信局のサイトマップとか、プレスリリースをブックマーク(お気に入り登録)しておけば便利かと思います。ちなみに kanto-bt とは Kanto Bureau of Telecommunications (関東総合通信局の英訳表示)の意味で設定されていた go.jp ドメインのようです。

総務省関東総合通信局サイトのページ上欄にある「W3C」のバナーから検証ページに入れます。このバナーを置かれた制作者さんに私は心から敬意を表します。私は「W3Cオタク」でもあるのですが、自分のサイトではとても怖くてこのバナーを置けません(^o^)

例によ って2009年1月の30日分アクセス状況です。私のこのブログは日記 diary ではなくてblog、web log ですから検索でヒットした以前の記事でも読みに来られる読者が多いことはいつも通りです。

例によ って2009年1月の30日分アクセス状況です。私のこのブログは日記 diary ではなくてblog、web log ですから検索でヒットした以前の記事でも読みに来られる読者が多いことはいつも通りです。