将棋を指していて何気なく使っている用語や格言でも、意味がよくわからないものもある。格言で言えば、「横歩三年の患い」とか「王の早逃げ八手の得」などは、意味は分かるが、いかに何でも言い過ぎではないかと思う。「打ち歩詰めに詰めあり」というのは実戦ではそういうことはまずない。詰将棋なら間違いなく正しいが、そもそも詰将棋には絶対に「詰め」がある。

用語で不思議なのは、「一手すき」。「すき」というのが「隙」なのか「空き」なのかの差なのかもしれないが、「一手すき」といっても、放置すれば詰まされるのだから「すき」なんてないわけだ。さらに、それと同じ状態を「詰めろ」というのだが、これは妙だ。「詰めろ」というよりもどちらかというと「受けろ」の方が正しいと思う。もっとも相手に「受けろ」と命令する権利はない。

![]()

実は、この「詰めろ」の語源は明らかになっているそうだ。

昭和初期の強豪棋士である大崎熊雄八段(贈九段)が、相手に一手すきを掛けたときに、「さあ、詰めろ」と言っていたそうだ。「こちらの王が詰むなら詰めてみろ」という意味で使ったようで、やはりあまり品のあることばではなさそうだ。大熊八段は阪田三吉の時代の棋士で日露戦争の時は旅順包囲戦にも従軍している。その時、弾が当たっていたら、存在しないコトバだったわけだ。

*よく調べると、実際に弾に当たって負傷したそうだ。「撃てるものなら撃ってみろ」と言ってしまったのかもしれない。

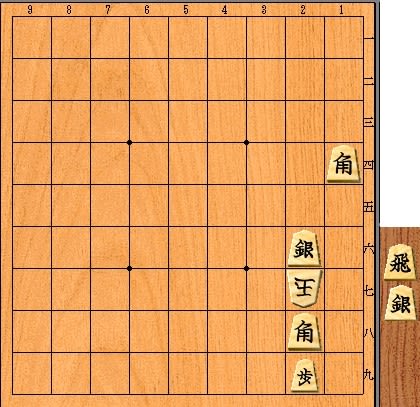

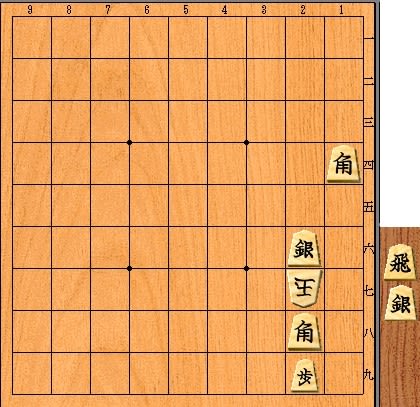

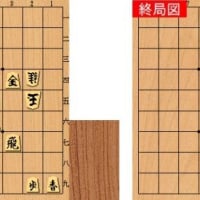

さて、11月4日の詰将棋の解答。

舞台装置が大きいが手数は短い。余詰めや変同対策の結果だ。要人来日の時の過剰警備のようになってしまった。

動く将棋盤はこちら。

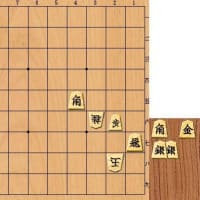

今週の問題。

入玉風でバラっとしている。正月が近いので「1」の字詰めを目指したが完成に至らなかった図。といっても詰手数は1月1日に関係がある。

わかったと思われた方はコメント欄に最終手と総手数とご意見をいただければ、正誤判定します。

用語で不思議なのは、「一手すき」。「すき」というのが「隙」なのか「空き」なのかの差なのかもしれないが、「一手すき」といっても、放置すれば詰まされるのだから「すき」なんてないわけだ。さらに、それと同じ状態を「詰めろ」というのだが、これは妙だ。「詰めろ」というよりもどちらかというと「受けろ」の方が正しいと思う。もっとも相手に「受けろ」と命令する権利はない。

実は、この「詰めろ」の語源は明らかになっているそうだ。

昭和初期の強豪棋士である大崎熊雄八段(贈九段)が、相手に一手すきを掛けたときに、「さあ、詰めろ」と言っていたそうだ。「こちらの王が詰むなら詰めてみろ」という意味で使ったようで、やはりあまり品のあることばではなさそうだ。大熊八段は阪田三吉の時代の棋士で日露戦争の時は旅順包囲戦にも従軍している。その時、弾が当たっていたら、存在しないコトバだったわけだ。

*よく調べると、実際に弾に当たって負傷したそうだ。「撃てるものなら撃ってみろ」と言ってしまったのかもしれない。

さて、11月4日の詰将棋の解答。

舞台装置が大きいが手数は短い。余詰めや変同対策の結果だ。要人来日の時の過剰警備のようになってしまった。

動く将棋盤はこちら。

今週の問題。

入玉風でバラっとしている。正月が近いので「1」の字詰めを目指したが完成に至らなかった図。といっても詰手数は1月1日に関係がある。

わかったと思われた方はコメント欄に最終手と総手数とご意見をいただければ、正誤判定します。

意外と手数が、長かった。

正解です。

初手と最終手が同一です。