近々、将棋講師のお仕事が増えそうで、一応、テキストを作っている。今までの教室は小学生一般ということで、レベルがまちまちなこどもが対象で、連続で来るということではなく、好きな回に来る方式なので、一回ずつ完結するようになっていた。今回は、「入門」と「初級」と分けているので、レベルを二段階にわけて教えるため、今までのテキストを難易度別に二分割し、さらに新しい図を加える必要があって、手筋といえば「将棋は歩から」ということから、加藤治郎先生の名著、『将棋は歩から(上・中・下)』を図書館で借りてきて、900ページを読破してみた。

イメージとかなり異なり、例えば「歩の交換」という章もある。「端歩」という章もある。予想では、「タタキの歩」なら部分図があって、飛車先突破の術とか書いてあるのかと思ったら、部分図は非常に少なく、プロの実戦で登場した局面を使っている。というわけで、スカッと決まらないわけだ。そもそも『ダンスの歩』の罠にはまって金一枚を損するプロなどいないはず。ということで、実は読むのに大変苦労する。

実は、途中で気が付いたが、加藤先生の本には『打診の歩』というのがない。一方、今まで知らなかった手筋として、『死角の歩』というのが登場していた。要するに、例えば棒銀戦法で2三の地点に銀が成り込んで、作戦成功と思った瞬間に飛車に対して歩の連打を浴びて、抑え込まれて、成銀を取られてしまうということがあるが、それを防止するために、いったん2四歩打、同歩、同飛と桂や角のリーチの内側に潜り込んでから一仕事するという技だ。知っていれば、アマ名人になれただろうに。

ところが、図書館で借りたのは昭和57年版で、叙勲記念であり、将棋連盟名誉会長就任記念であり、NHK解説50周年でもあるそうだ。

本の前書きを読んでいるうちに、本書は数種類あることがわかってきた。まず終戦後、わずかな期間で、第一の「将棋は歩から」の上巻と中巻が発売になったそうだ。しかし、何かの理由で下巻を発行することができなくなったそうだ。理由は書かれていない。(となると知りたいが)

そして昭和57年版で初めて上中下が揃ったようだ。ただし校正ミスがかなりある。さらにこの本の後に第三回目の「将棋は歩から」が発行されている。

前書きの中で、加藤治郎先生(1910~1996)は、芹沢博文(1936~1987)八段から『先生はお年だから今のうちに書き残しておくべきです』と言われたと書かれている。皮肉な手順前後になったものだ。

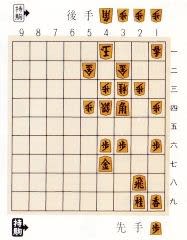

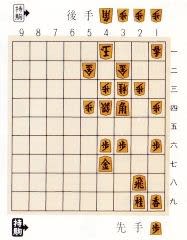

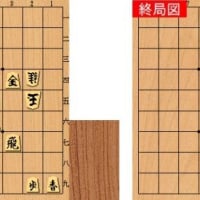

さて、9月21日出題作の解答。

合駒選択が必要。よく、合駒選択はたくさん読まないといけないといわれるのだが、一粒で7回楽しめる問題と思っていただくと幸いだ。今回は、取られると最も詰めやすい金を選択するというところに意外感を求めた。

動く将棋盤は、こちら。

GIF版はこちら。

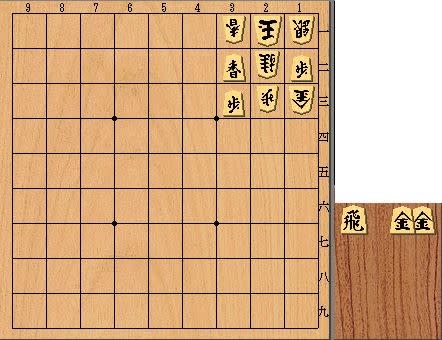

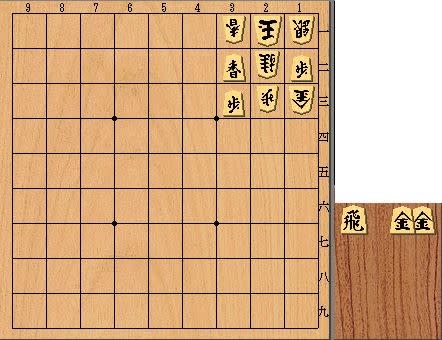

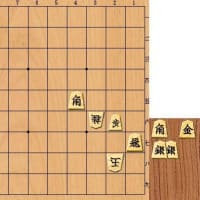

今週の問題。

元の形に戻らない。欠けた角砂糖。

わかったと思われた方は、コメント欄に最終手と総手数とご意見をいただければ、正誤判定します。

イメージとかなり異なり、例えば「歩の交換」という章もある。「端歩」という章もある。予想では、「タタキの歩」なら部分図があって、飛車先突破の術とか書いてあるのかと思ったら、部分図は非常に少なく、プロの実戦で登場した局面を使っている。というわけで、スカッと決まらないわけだ。そもそも『ダンスの歩』の罠にはまって金一枚を損するプロなどいないはず。ということで、実は読むのに大変苦労する。

実は、途中で気が付いたが、加藤先生の本には『打診の歩』というのがない。一方、今まで知らなかった手筋として、『死角の歩』というのが登場していた。要するに、例えば棒銀戦法で2三の地点に銀が成り込んで、作戦成功と思った瞬間に飛車に対して歩の連打を浴びて、抑え込まれて、成銀を取られてしまうということがあるが、それを防止するために、いったん2四歩打、同歩、同飛と桂や角のリーチの内側に潜り込んでから一仕事するという技だ。知っていれば、アマ名人になれただろうに。

ところが、図書館で借りたのは昭和57年版で、叙勲記念であり、将棋連盟名誉会長就任記念であり、NHK解説50周年でもあるそうだ。

本の前書きを読んでいるうちに、本書は数種類あることがわかってきた。まず終戦後、わずかな期間で、第一の「将棋は歩から」の上巻と中巻が発売になったそうだ。しかし、何かの理由で下巻を発行することができなくなったそうだ。理由は書かれていない。(となると知りたいが)

そして昭和57年版で初めて上中下が揃ったようだ。ただし校正ミスがかなりある。さらにこの本の後に第三回目の「将棋は歩から」が発行されている。

前書きの中で、加藤治郎先生(1910~1996)は、芹沢博文(1936~1987)八段から『先生はお年だから今のうちに書き残しておくべきです』と言われたと書かれている。皮肉な手順前後になったものだ。

さて、9月21日出題作の解答。

合駒選択が必要。よく、合駒選択はたくさん読まないといけないといわれるのだが、一粒で7回楽しめる問題と思っていただくと幸いだ。今回は、取られると最も詰めやすい金を選択するというところに意外感を求めた。

動く将棋盤は、こちら。

GIF版はこちら。

今週の問題。

元の形に戻らない。欠けた角砂糖。

わかったと思われた方は、コメント欄に最終手と総手数とご意見をいただければ、正誤判定します。

金は先に使え?!

正解です。

飛車も先に使え

やはり桂は、打ち駒限定の場所の意味か。

正解です。

>やはり、・・・

秘伝、見極められたり・・