「天覧歌舞伎と鉛白粉」というタイトルを掲げて書こうと思うのだが、うまくつながるかどうか自信はない。昨日書いた江戸時代の化粧品メーカー「伊勢半」の歴史の中で、明治以降徐々に白粉(おしろい)の成分に含まれる鉛の害が問題となり、ついに鉛白粉が禁止された話と、天覧歌舞伎の話を合体しようというのだが、粗筋を思い描けないまま書き始めることとする。

まず、天覧歌舞伎のことから。江戸時代の文化の一つである歌舞伎だが、元々はお国歌舞伎といわれ京都鴨川の河原で始まったとされている。江戸時代は隆盛であったが、様々な艶聞を起こし江島事件はじめ、幕府の取り調べの対象になっていた。

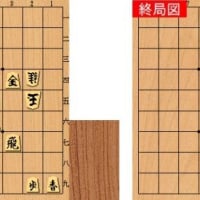

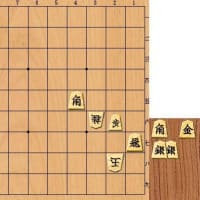

同じような伝統文化の衰退は数多く、相撲にしても文化の洋風化の前に明治初期は衰退気味だった。将棋は名人家元が崩壊し再興するまでまだ長い時間が必要だった。

ところが、日本が近代化するために欧米と対等交渉するために、鹿鳴館時代というのがあって、日本人がダンスに興じることになったのだが、逆に欧米人からすると、日本のミステリアスな文化が知りたいという要望が多かったわけだ。(ちょっとだけ脱線すると、外国人が現代の日本に旅行して食べたいものは、高級な郷土料理ではなく、地方毎のソウルフーズなのだが、理解されてなく、二度と来ないという前提で一食5000円に酒代5000円で合計1万円、チップ不要の請求書を突き付けて、二度と訪れないということになる)

ということで、明治15年から20年頃に、絶えかけていた文化が生き返りつつあった。

その時に重要な役目を果たすのが「天覧制度」だった。エンペラーのお墨付き文化ということになる。

果たして、1876年(明治9年)には能楽の天覧があり、1886年(明治19年)には相撲の天覧があった。一方、歌舞伎界では九代目市川團十郎が中心になって活歴物といって歴史に題材をとって舞台でひと暴れするスタイルが定着していた。そして天覧歌舞伎を画策するために井上馨外相と伊藤博文首相が動くわけだ。

そして、1887年(明治20年)4月26日から29日までの四日間、鳥居坂にあった井上馨の邸宅で歌舞伎が行われた。場所は、現在の国際会館である。なぜ私邸で行われたかと言うと、他の天覧○○が行われないように極秘に進められたからで、表向きは歌舞伎鑑賞ではなかったわけだ。

といっても一日目は天皇、二日目は皇后、三日目は外国高官、四日目は皇太后が主賓だったそうだ。(天皇とは明治天皇。後の大正天皇はこの時、7歳で母親は皇后ではなく柳原愛子さん。皇太后の夫は故孝明天皇)

演目は、「勧進帳」からはじまり複数が演じられている。

その最初の「勧進帳」だが、源義経や弁慶が登場するのだが、義経を演じたのが中村福助。

その時に起きたのが「福助の鉛中毒事件」。富樫と義経が掛け合う場面で、急に足が震え始める。緊張のための震えと周囲が思ったのだが、いつまでたっても震えながらの演技が続いたそうだ。顔から首や上半身に鉛白粉を使い続けていたため鉛中毒になっていたということだそうだ。

これが、国内での鉛販売の禁止令(1900年)につながったとも言われる。さらに調べているうちに、生来、頭脳に疾患があったといわれる大正天皇は母親の柳原愛子さんの使っていた鉛白粉の影響で、受胎中あるいは生後間もなく(授乳中?)影響を受けたのではないか、という説があるようだ。

しかし奇妙なのは、国内での販売が禁止されたのが1900年にもかかわらず、製造が禁止されたのは1934年(昭和9年)と大きく離れている。仮説を立てれば、販売禁止令がほとんど守られなかったから、一歩踏み込んで製造禁止にしたのか、あるいは国内では販売禁止でも、海外には輸出していたのか。または両方

なのか。

まず、天覧歌舞伎のことから。江戸時代の文化の一つである歌舞伎だが、元々はお国歌舞伎といわれ京都鴨川の河原で始まったとされている。江戸時代は隆盛であったが、様々な艶聞を起こし江島事件はじめ、幕府の取り調べの対象になっていた。

同じような伝統文化の衰退は数多く、相撲にしても文化の洋風化の前に明治初期は衰退気味だった。将棋は名人家元が崩壊し再興するまでまだ長い時間が必要だった。

ところが、日本が近代化するために欧米と対等交渉するために、鹿鳴館時代というのがあって、日本人がダンスに興じることになったのだが、逆に欧米人からすると、日本のミステリアスな文化が知りたいという要望が多かったわけだ。(ちょっとだけ脱線すると、外国人が現代の日本に旅行して食べたいものは、高級な郷土料理ではなく、地方毎のソウルフーズなのだが、理解されてなく、二度と来ないという前提で一食5000円に酒代5000円で合計1万円、チップ不要の請求書を突き付けて、二度と訪れないということになる)

ということで、明治15年から20年頃に、絶えかけていた文化が生き返りつつあった。

その時に重要な役目を果たすのが「天覧制度」だった。エンペラーのお墨付き文化ということになる。

果たして、1876年(明治9年)には能楽の天覧があり、1886年(明治19年)には相撲の天覧があった。一方、歌舞伎界では九代目市川團十郎が中心になって活歴物といって歴史に題材をとって舞台でひと暴れするスタイルが定着していた。そして天覧歌舞伎を画策するために井上馨外相と伊藤博文首相が動くわけだ。

そして、1887年(明治20年)4月26日から29日までの四日間、鳥居坂にあった井上馨の邸宅で歌舞伎が行われた。場所は、現在の国際会館である。なぜ私邸で行われたかと言うと、他の天覧○○が行われないように極秘に進められたからで、表向きは歌舞伎鑑賞ではなかったわけだ。

といっても一日目は天皇、二日目は皇后、三日目は外国高官、四日目は皇太后が主賓だったそうだ。(天皇とは明治天皇。後の大正天皇はこの時、7歳で母親は皇后ではなく柳原愛子さん。皇太后の夫は故孝明天皇)

演目は、「勧進帳」からはじまり複数が演じられている。

その最初の「勧進帳」だが、源義経や弁慶が登場するのだが、義経を演じたのが中村福助。

その時に起きたのが「福助の鉛中毒事件」。富樫と義経が掛け合う場面で、急に足が震え始める。緊張のための震えと周囲が思ったのだが、いつまでたっても震えながらの演技が続いたそうだ。顔から首や上半身に鉛白粉を使い続けていたため鉛中毒になっていたということだそうだ。

これが、国内での鉛販売の禁止令(1900年)につながったとも言われる。さらに調べているうちに、生来、頭脳に疾患があったといわれる大正天皇は母親の柳原愛子さんの使っていた鉛白粉の影響で、受胎中あるいは生後間もなく(授乳中?)影響を受けたのではないか、という説があるようだ。

しかし奇妙なのは、国内での販売が禁止されたのが1900年にもかかわらず、製造が禁止されたのは1934年(昭和9年)と大きく離れている。仮説を立てれば、販売禁止令がほとんど守られなかったから、一歩踏み込んで製造禁止にしたのか、あるいは国内では販売禁止でも、海外には輸出していたのか。または両方

なのか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます