運動しなくてはいけない2つの理由のうち

「健康を維持するため」に必要な運動の推奨量は極めて明確に示されている一方で

「筋力やからだ機能の維持」に必要な運動量の指標が見つかりません。

そもそも"維持が必要とされる筋力やからだ機能"とは

どこの筋力と何の機能をいつまで維持すれば良いのでしょうか?

そのことを考える時、すでに70歳を迎えた高齢者である私としては

次の2つのからだ機能に着目して自分なりの指標を探ることにしました。

1.食べる

心臓を自らの意志で停止させることは不可能で

呼吸を止めることも、意志だけでなく外的な力を借りなければ困難です。

停止が即、死を意味するこの2つの機能が維持されることを前提にした場合

次に重要な機能は「食べる」でしょう。

動くためのエネルギー補給がない、またはしないと

水分補給のみで理論上2~3ヶ月程度生存した後「餓死」に至り

その間は健康な状態を維持することはほとんど不可能と言われます。

人以外の動物は"自分の力"で食べられなくなったら死ぬしかないと聞きます。

つまり、「食べる」機能を維持することは、健康かどうかに拘らず

生きる上で必要なことであって運動に左右されることなどないかも知れませんが

「健康を維持しながら食べる」となると歯の存在は大切な要素です。

この歯の変化に注目すると、年齢に関する一つの指標が見えて来ます。

人間の成長過程において、乳歯が永久歯に生え変わるなどという

面倒な過程をなぜ辿るのでしょうか。

理由は、子供の顎の大きさに合った綺麗なアーチ状に並ぶ乳歯が先に生え

顎が成長するとともに大きな永久歯でアーチを形成するという

なんとも素晴らしい進化の賜物なんだそうで、同時に

そこまで進化する必要性があったということに他なりません。

以前、厚労省&日本医師会から提唱された啓蒙活動

「80-20(80歳で20本の天然歯を残す)」の20本というのは

実は乳歯の数と同じで、これだけの本数があると食品の咀嚼が容易なため

食生活にほぼ満足できると言われています。

永久歯(普通28本)が生える順番は人によって違うと言われますが

平均的には6~12歳までに生え変わるのですから、6歳には

20本の乳歯が生え揃っていることになります。

言い方を変えたら、80歳を過ぎても

20本の天然歯(最悪、義歯でも良いとされる)が残っていれば

成長期である6歳(小学1年生)の頃を支える筋力と機能を

維持しておくことが可能ということになるはずです。

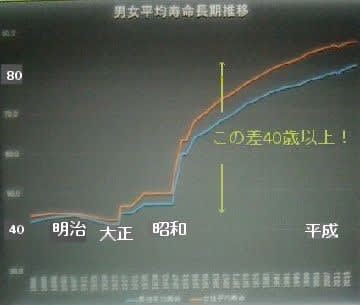

故に、さらに80歳での身体の大きさを加味して、切りのよい

10歳(小4)の筋力と機能を維持することを私個人の指標とします。

ちなみに2017年の厚労省「歯科疾患実態調査(2016年調査)」では

これの達成者が51.2%となり、次なるステップとして

「8020健康長寿社会」の実現を目指すことになっています。

それは、これまでの「8020」達成者は非達成者よりも

生活の質(QOL)を良好に保ち、社会活動意欲があるとの調査結果や

残っている歯の本数が多いほど寿命が長いという調査結果によります。

2.歩く

人が歩く時は、下肢のみならず、振り上げた下肢を前方に移動させたり

上半身の姿勢を維持させたり、さらに走るには腕を振ったりと

下半身を中心になんと全身の70%〜80%の筋肉が使われていると言います。

人間の場合、1歳ともなればよちよち歩き、1歳半ともなれば

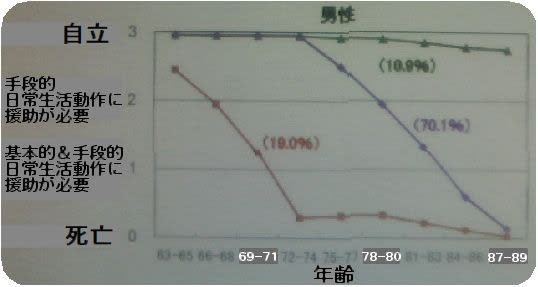

走ることができるようになりますので、歳を取ってからの歩行困難(寝たきり)は

これ以前の筋力に戻ってしまう、またはしまったことを意味します。

「人は年を取ると子供に帰る」という言葉もあります。

当たり前でしょうが、80歳の時点で6歳頃の乳歯と同じ20本の歯をもって

自力で物が食べられる機能は、生きる根源として維持しなければなりません。

その上で、80歳になっても10歳と同等に歩きかつ走れる筋力と機能を

「運動」によって維持することは、親の面倒見が必要だった乳児以前にまで遡る

つまり、他人等に看てもらわなければ生きられない頃に戻ってしまう時期を

出来るだけ先延ばしするために必要なことなのです。

もちろん自分で食べられない状態になっても生存は可能ですが

そうなってしまったのは「運動しなくてはいけない2つの理由」のもう一つである

「健康を維持する」が上手く行かなかった結果ということになります。

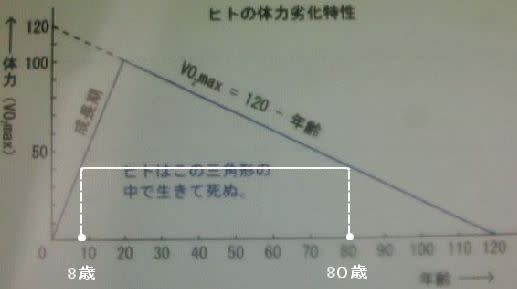

「80歳で10歳の筋力とからだ機能の維持」という私なりの指標を

次回は「酸素摂取量」という見地から検証してみます。

(続く)

この5カ月間で60~70日はスキーに関わる仕事を通じて

この5カ月間で60~70日はスキーに関わる仕事を通じて 小・中・高校生を通じて自らの体力がどの学年程度かを比較

小・中・高校生を通じて自らの体力がどの学年程度かを比較

を貯える方策を

を貯える方策を