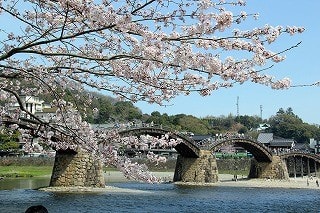

昨日の午後8時前、新型コロナウイルスの影響で1日から始まる予定が遅れていた錦帯橋鵜飼いの開幕を告げる数発の花火が上がった。この鵜飼は岩国の伝統ある夏の風物詩として知られている。報道では、この幻想的なショーを遊覧船で見れるのは、感染拡大を防ぐため予約した人だけという。9月10日まで遊覧船は運行される。

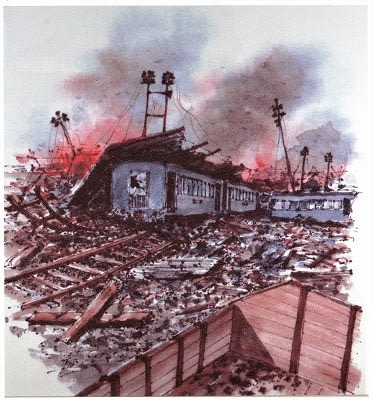

寛永年間から400年続くといわれる伝統漁法、中断もあったが1952(昭和27)年に復興した。これはキジア台風で流失した錦帯橋が再建される前年に当たる。鵜飼いの開催は気象条件に左右される。台風や長雨で増水すると開催は出来ず、増水の流れに揺れる悔しそうな鵜飼い船や遊覧船を見ている。

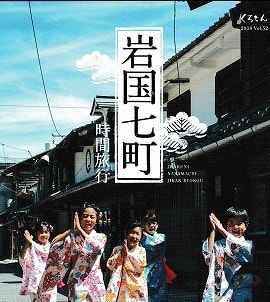

市民や多くの観光客でにぎわうが錦帯橋の鵜飼いは、岩国藩主(領主)の家族も楽しまれた風物詩だったという。それは延宝5(1677)年8月2日、萩から取り寄せた2羽の鵜を使って錦帯橋で鵜飼いが行われ、藩主吉川広嘉の夫人・姉妹・姪らが見物したという記録が残されている。吉川広嘉嘉は錦帯橋を創り出した藩主。

ある上司の本店転勤の送別会。本人のたっての願いで、遊覧船を連結したお座敷船で、鵜飼いを見ながらの宴を開いた。その後、こちらに出張の機会に鵜飼い見物をしたいという所望で手配したが、2回とも増水で見送りになった。近くにいると気付かないが、鵜飼いはそのくらい人をひきつけるものがあるのだろう。陸から眺めるだけで乗船することはなくなったが、少し静かな観客の様子に鵜は何か感づいているかもしれない。繁盛と事故のないことを祈る。