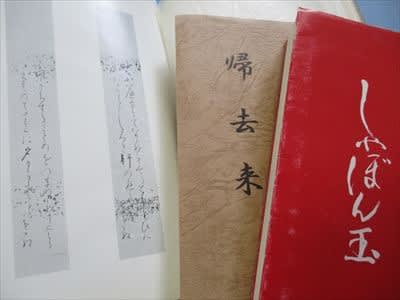

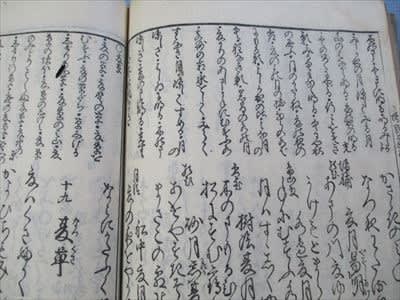

あれからまたW君、つまり渡辺君がいろいろな書物を届けて下さいました。お祖父さまとお祖母と共著の歌集「雪月花」。そして兄上様のエッセイと俳句集。これは、「帰去来」と「しゃぼん玉」。もう一冊出されたようですが、余分がなかったでしょう。頂きませんでした。お祖父さまは、謡曲の他に短歌もご趣味のようでした。嫂様の書道関係の書物もありがたく頂きました。ここには紹介しきれませんので、一部です。昭和20年代に刊行された和綴じの毛筆手本は、見るだけでもいやされる正統派の仮名です。

「雪月花」は、ご夫婦で短歌を作られ、前半がお祖父さま、後半がお祖母さまの写真と自筆の短冊作品が収められています。お二人とも達筆で恐れ入りました。歌を下に紹介します。辞世の歌もありましたが、もの悲しいので割愛します。どちらもつばめを詠んでおられます。小学生の時、遊びに行きました折に、お祖母さまの姿は拝見しています。

お祖父さま

わが宿の軒端にそだつひなつぱめまた来ん春の古巣わするな

手にとれば消ゆべきつゆの白玉をたくみにぬける青柳の糸

長良川底ゆくあゆも見ゆるかなくまなく照らす月の光に

お祖母さま

出船まつ木曽の渡りの夕まぐれみなかみ遠くなくほととぎす

世にたかき学びの庭にすすみたる孫のたよりを見るがうれしき (孫東大入学)

朝ごとに時もたがへずつばくらめ軒に夜あけをつげ渡るなり

兄上様は、定年退職後は、日本はもとより世界中に旅行されていたようです。ロシア、台湾、インド、イタリア、ハンガリー、オーストリア、チェコ、中国、韓国などは私たちも行きましたので、共感を覚えました。地域のことにも貢献され、文化財保護審議委員会にも携わっておられたようです。これには亡父も関わていましたので、知り合いだったと思います。どちらも故人で確かめる術はありませんが。俳句も巻末にちりばめられてあります。帰去来としゃぼん玉にまとめられました。代々文化的なお家柄でした。

わが家の展示室にも和綴じの本が多くあります。下は和歌の参考書の一つで、「増補和歌題林抄夏三」。俳句歳時記のように夏の名歌が変体仮名で書いてあり、 衣替えに始まり、樗(あうち)まであります。

左から雪月花、帰去来、しゃぼん玉

和綴じの毛筆手本

先日入った上野精養軒の文字も見えます

我が家に江戸時代から伝わる和歌の参考書

夏草の歌

「和綴じの毛筆手本」↑も素敵!

ご家族の皆様のお歌も素敵!

matsubara様の展示場に保存されますことに最高に存じます。

和綴じの文献は書道の先生がたくさんお持ちですので

手にとって学ぶ機会を頂き、有り難く思っております。

兄上様の奥様は、書道を長く続けておられまして

それも私が神戸で学んでおりました正筆会でした。

残念ながら会長の死後は分裂しました。

でも若い人がの分派を引き継いでおられます。

安東聖空先生の死後は細かく分かれました。

書道の先生が持っておられる本も拝見したいですね。