秋田新幹線-五能線-青森-急行はまなす-札幌-学園都市線-新十津川-滝川-留萌線(往復)-旭川-(石北本線秘境駅めぐり)-北見。ここまで来るのに本当に長かった。帰りも飛行機を使わず、札幌から最初で最後になる、豪華寝台特急「カシオペア」で帰京。

昨日は日没後なので、街の全貌は見えませんでしたが、翌朝はくっきり。

「みどりの窓口」にマルス端末が2台。ツインクルプラザ北見支店にも2台。あわせて4台もあるなんて、10時打ちも余裕あり!?

自動改札化されていなくて、有人改札。首都圏ではこういう風景は見かけなくなっているので、懐かしいです。

近距離用の自動券売機。IC交通系のキタカでも対応できそうな機種ですが・・・

オレンジカードのみ取り扱い可能でした。ここでもオレンジカードが使えるとほっとします。国鉄時代のオレンジカード山ほど持っていて、使うチャンスが1度もない。ほとんどIC交通系カードで改札をピッ。

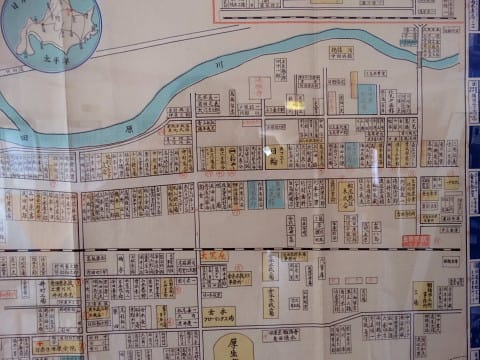

札幌もそうだけど、道が碁盤の目のようになっていて、何条何丁目はどのあたり?と地図を見ただけでぱっと見つけやすい。ここでもきれいに区画されていました。

私が駅の中でまったりしている間、友人が600m離れている郵便局に行ってくれました。普段から600mだとすぐクルマ(うちなーんちゅ(沖縄人)と同じ。青ヶ島の人もちょっと出かけるといってもクルマかな?)なので、友人はこの程度の距離は「徒歩」。かなりアクティブ(行動派)。

JR北海道のマルス端末は全国様式と、自社のみの「総販」様式、2種類備えられています。乗車券を発券するだけでも、東京都の国立駅近くにある中央システムセンター(国分寺市)まで通信回線を使うので、経費削減のためオフラインで発券されたものが「総販」。