電脳六義園通信所別室

僕の寄り道――電気山羊は電子の紙を食べるか

【思い出の捨て方】

【思い出の捨て方】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2001 年 12 月 5 日の日記再掲)

ものを捨てる時に、燃える・燃えない、普通・粗大、無料・有料などと、多少の常識とモラルさえあれば容易に捨てられる時代になったけれど、昔の人の捨て方にはもう少し痛みがあったように思う。仏壇や神棚、位牌や人形までゴミ収集所に打ち捨てられている昨今の光景には目を被いたくなる。

昔の人はよく手紙を焼いていた。

火に葉書や封書をくべていた年寄りの横顔を、自身のそれと近しいものとして思い出す年頃になってきた。冬の日の夕暮れ時、庭に小さな火をおこし手紙をくべている自分を想像するとちょっといいなぁなどと思ったりするのだけれど、くべるべき手紙ほもうない。思い出を慈しみたい手紙もまったくないわけではないけれど、それはみなパソコンの中にあり、捨て方はゴミ箱に放り込んで空にするだけだから昨今のゴミ処理と変わりがない。捨てると言わず、

「今日は思うところあって日がな一日メールを燃やしておりました」

などと言ってみても、デジタルの世界に人間くさい風情はもうない。

小学生時代、近所によく手紙を燃やす老人がいて、木賃アパート二階の窓から「ああ、今日も手紙を燃やしてるな」と頬杖ついてぼんやり眺めていた頃がある。なぜ燃やしていたものが手紙と知っているかというと、その家に二歳年下の友だちがいて

「爺ちゃんはいつも手紙燃やしてる」

と聞いていたのである。よほど多くの手紙をやり取りした人生だったのか、はたまた丹念に読み返して少しずつ燃やしていたのか、今となってはわからない。その老人が、手紙を焼く以外に思いがけない物を思いがけない捨て方で処分していた。

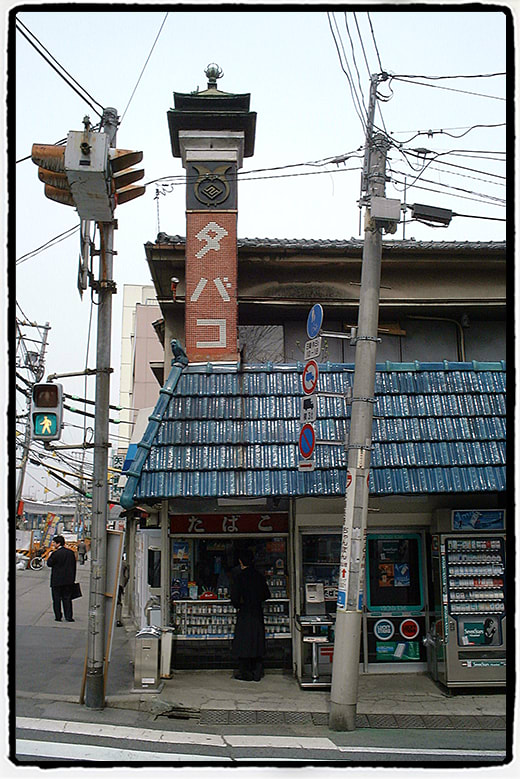

写真は旧江戸川町、撮影は 2001 年 3 月 23 日

「爺ちゃんが庭にお金をたくさん埋めた」

と友だちから聞いていたので、老人が外出して一日帰らない日を見はからい二人で掘ってみた。大きな穴を掘り、少しずつ埋め戻しながらお金を捨てたらしく、潮干狩りのように一枚また一枚とたくさんの硬貨が出て来る。明治以降、戦前までの頃のお金だろう。新円に切り替わった時に小銭すぎて換金し忘れたのかとも思うのだけれど、亡き妻が暮らしの中でこつこつ箪笥貯金したへそくりが出て来たのではないかと今では思っている。

なぜならわれわれが一円、五円、十円などという小銭を引き出しの隅に溜め込んでいるのとは違い、ドロを拭って現れるのは、ピカピカ光りずっしりと持ち重りのする立派な硬貨ばかりだったのである。妻の遺品から出て来た家計への備えを、新円に換金せず、思い出とともに晩年まで持っていた、そう思えてならないし、そういうことにしておきたい気もする。

少しぼけ始めていたのかもしれないその「爺ちゃん」は、庭の片隅の塀際に茗荷を一列植え、リンゴ箱に入っていた籾殻を敷いて丹念に世話していた。夏になると採れたてをいただくことがあり、母が胡瓜と一緒に小口切りし塩で揉んでキュッと絞り、食卓にのせたのを記憶している。手紙を燃やし、お金を埋めた場所はもう更地になってコンクリートの駐車場になってしまったけれど、その庭から生えた茗荷のほろ苦くも爽やかな味を今でもしっかりと思い出す。

◉

| « 【二度死ぬも... | 【親子尺】 » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |

| ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |