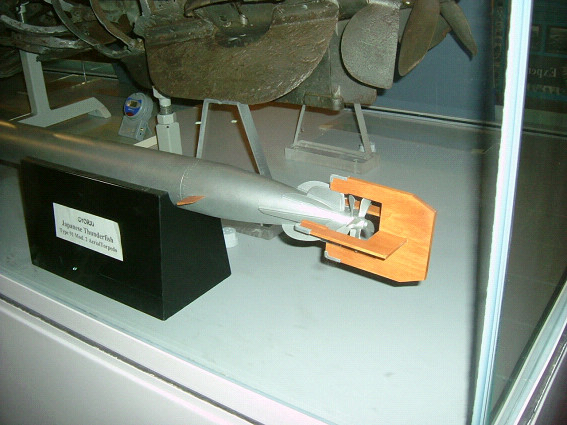

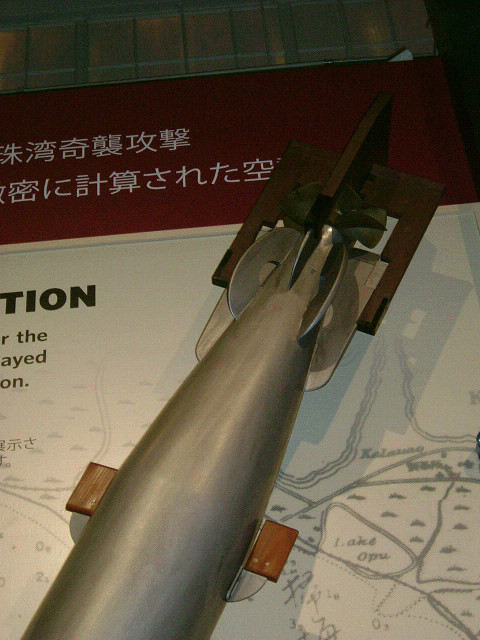

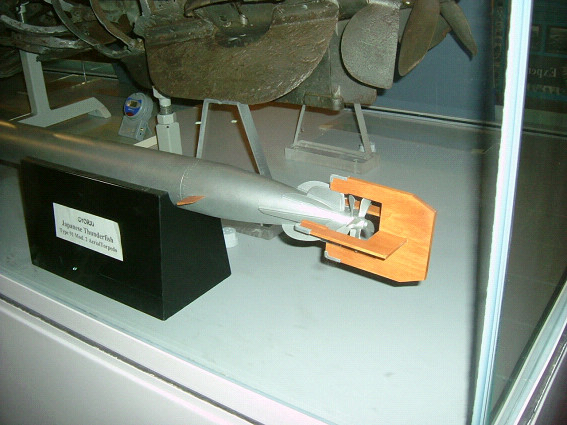

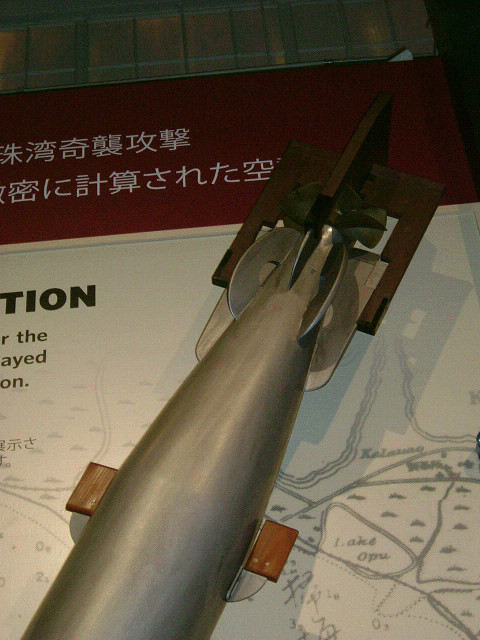

昨年の9月に家内とハワイを訪問し、そのときに真珠湾を駆け足で見てきました。アリゾナ記念館と、フォード島にある太平洋航空博物館には、真珠湾攻撃で日本の雷撃機が用いた航空魚雷の模型が飾られていました。以下の写真です。この魚雷について調べて分かったことを、このブログ9月30日の「真珠湾攻撃」で記事にしました。

Arizona Memorial Museum Pacific Aviation Museum

最近になって、モデルグラフィックスという雑誌の編集の方からメールをいただきました。私がブログに掲載した上の写真を、雑誌の中で使いたいということです。

モデルグラフィックスというのはプラモデルをメインテーマとした雑誌のようで、真珠湾攻撃の特集号を計画されていました。その中で、日本の艦攻が用いた浅海用航空魚雷の姿を現した写真として、私の写真が好適だったようです。

私はOKですが、博物館の展示物を写した写真ですので、博物館の許諾を得るようにお願いしました。編集部も当然そのように考えており、博物館に連絡をしていたのですが、なしのつぶてだったようです。雑誌の締め切りも迫り、最後は直接電話で交渉に及び、許諾に至ったということでした。

この雑誌です。

まずは、当時の連合艦隊旗艦である戦艦長門、それに南雲機動部隊旗艦である空母赤城の、それそれ1/350プラモデルが登場します。そういえば、私も小学生のとき、戦艦長門の木製模型を作った憶えがあります。

次いで、まず九九艦爆(急降下爆撃機)、そしてその次に九七艦攻(雷撃又は水平爆撃機)の登場です。プラモデルはいずれも1/48です。

このページの右上に、プラモデルとして用意されている魚雷と、私の写真とが掲載されています。下がその部分の拡大写真です。

編集の方からうかがったところでは、真珠湾で使われた航空魚雷において、側部の木製安定版は確かに使われていたものの、尾部の木製の框板(きょうばん)については、実際には使われていなかった、という説もあるそうです。

史実がまだ確定されていないのでしょうか。

私が撮してきた模型も、あくまで博物館が何らかの資料に基づいて再現しているのであって、真珠湾攻撃時の真の姿が再現されているかどうかは確証が持てません。それにもかかわらず、真珠湾の展示物写真に頼らなければならないというのも情けないものです。

日本によって準備され実行された史実なのですから、日本自身がその真実を再現し、語り継いでいくべきものです。

Arizona Memorial Museum Pacific Aviation Museum

最近になって、モデルグラフィックスという雑誌の編集の方からメールをいただきました。私がブログに掲載した上の写真を、雑誌の中で使いたいということです。

モデルグラフィックスというのはプラモデルをメインテーマとした雑誌のようで、真珠湾攻撃の特集号を計画されていました。その中で、日本の艦攻が用いた浅海用航空魚雷の姿を現した写真として、私の写真が好適だったようです。

私はOKですが、博物館の展示物を写した写真ですので、博物館の許諾を得るようにお願いしました。編集部も当然そのように考えており、博物館に連絡をしていたのですが、なしのつぶてだったようです。雑誌の締め切りも迫り、最後は直接電話で交渉に及び、許諾に至ったということでした。

この雑誌です。

| Model Graphix (モデルグラフィックス) 2009年 03月号 [雑誌]大日本絵画このアイテムの詳細を見る |

まずは、当時の連合艦隊旗艦である戦艦長門、それに南雲機動部隊旗艦である空母赤城の、それそれ1/350プラモデルが登場します。そういえば、私も小学生のとき、戦艦長門の木製模型を作った憶えがあります。

次いで、まず九九艦爆(急降下爆撃機)、そしてその次に九七艦攻(雷撃又は水平爆撃機)の登場です。プラモデルはいずれも1/48です。

このページの右上に、プラモデルとして用意されている魚雷と、私の写真とが掲載されています。下がその部分の拡大写真です。

編集の方からうかがったところでは、真珠湾で使われた航空魚雷において、側部の木製安定版は確かに使われていたものの、尾部の木製の框板(きょうばん)については、実際には使われていなかった、という説もあるそうです。

史実がまだ確定されていないのでしょうか。

私が撮してきた模型も、あくまで博物館が何らかの資料に基づいて再現しているのであって、真珠湾攻撃時の真の姿が再現されているかどうかは確証が持てません。それにもかかわらず、真珠湾の展示物写真に頼らなければならないというのも情けないものです。

日本によって準備され実行された史実なのですから、日本自身がその真実を再現し、語り継いでいくべきものです。