コメの小売価格は、今年3月には4172円/5kgで、1年前に比べて倍の値段となり、備蓄米を放出しているにもかかわらず一向に低下しません。こういうときこそ輸入米を増やして対応すべきと思うのですが、最近になるまで輸入米を増やす話は報道にも出てきませんでした。

最近、以下の2つの記事を読みました。

コメ価格高騰、甘かった政府の需要見通し 西川邦夫氏茨城大学教授

2025年4月14日 日経新聞

『ポイント

○「令和の米騒動」は生産調整の限界を示す

○備蓄米放出は目標価格の設定と合わせて

○事後調整への転換や先物市場の活用必要

市場における価格変動を説明する際には、まずはその商品の需給に注目することが一般的である。しかし今次の米価高騰の要因として指摘されるのは流通スタック(停滞)や転売業者等による投機的な取引であり、なぜか需給関係への注目は避けられている。本論ではコメ市場の需給関係から米価高騰の要因を明らかにするとともに、今後の価格動向を展望したい。』

文藝春秋5月号「コメの値段はこの秋も上がる」久保田新之助

零細農家を守るための政策が元凶だ

《コメ価格の高騰とその対策》

農水省は一貫して、「需要に見合うだけのコメの量は確実にこの日本のなかにはあります」「流通がスタック(停滞)して消費者価格が上がっている。流通に問題がある。」との説明です。重い腰を上げて3月から備蓄米の放出を始めており、農水省はこれでコメの値段が下がると言っていましたが、一向に下がりません。

これに対して上記2つの論説では、「需給バランスで供給不足に陥ったことが価格上昇の原因」との見立てで共通しています。両者とも、「6月末民間在庫」の量に着目しています。従来、180~200万トンで需給が均衡することが言われてきました。2020年産と2021年産の在庫は200万トンを超え、流通業者間の取引価格を示す相対取引価格は21年産で13000円/60kg(1083円/5kg)を下回るまで下落しました。

需要減少には供給削減で対応していました。政府は毎年11月に翌年産の需要見通しと生産見通しを公表し、各道府県はそれにあわせて生産量の枠を作成し、それに沿って生産者が生産します。23年産の6月末民間在庫は197万トンと正常化し、相対取引価格は22年産で15000円/60kg(1250円/5kg)に持ち直しました。

しかし23年産で設定された生産見通しは需要見通し(680万トン)を下回る669万トン、実際の生産量はさらにそれを下回る661万トンでした。作況指数は平年作の100を超えて101でしたが、高温障害が襲い、23年米の一等米比率は61.3%と低い値でした。

もうひとつの誤算として、需要量実績が705万トンとなり、見通し(680万トン)を25万トンも超えてしまいました。供給のずれが19万トン、需要のずれが25万トン、合計44万トンの需給ギャップが発生しました。

その結果、23年産の(24年)6月末民間在庫は153万トンと低い値となりました。

端境期に棚からコメが消えるには十分な量でした。米価はつり上げられ、「令和の米騒動」の要因となりました。農産物について、わずかな需給変動で価格が大きく変動することは、農業経済学の基本です。

ここまでは、2つの論説でほぼ同じ内容です。

今年秋の予想について、両者に相違が出ています。

日経新聞の論説:

24年産については、生産量が需給見通しに対して8万トン多い値です。25年3月に備蓄米21万トンが販売され、4月には10万トンが追加されます。単純計算では需給ギャップは5万トン(=44-8-31)まで縮小することになります。ただし、備蓄米が流通に出てくることが前提ですが、現時点ではほとんど流通に出てきていないようです。

『需給ギャップは3回目の放出まででほとんどが解消されると考えられるので、それでもなお備蓄米の放出を続けるなら、米価が想定以上に急落する可能性も否めない』としています。

文藝春秋の論説:

ある卸売業者のシミュレーション結果として、6月末の民間在庫量は備蓄米を抜きにすれば62万トンにしかならないとのことです。これに備蓄米を加えたとしても適正在庫よりもはるかに低いので、「政府が備蓄米をさらに放出しない限り、非常にまずい状況になるのは目に見えています」としています。

《輸入米について》

コメの輸入について、年間約77万トン(玄米ベース)はミニマムアクセス米として関税ゼロで輸入し、それ以外については341円/1kg(1705円/5kg)の関税がかかります。

現在のように、コメの小売価格が4000円/5kg前後であれば、関税がかかった輸入米でも国産米より低価格で販売されるはずです。今こそ、輸入米を増やして店頭に並べるべきでしょう。

一方、コメの需給バランスが回復してコメの小売価格が2000円/5kg前後まで下がったら、多分関税のかかった輸入米の小売価格の方が高くなるので、輸入米の競争力は失われるでしょう。

コメの小売価格が高い現時点で輸入米が増加したとしても、コメの生産者は何ら恐れることはありません。輸入米が増えるといってもせいぜい数万トン~数十万トンの話です。輸入米に対する現行関税のもとで輸入米が競争力を有するのは、コメ価格が高騰している時期のみです。輸入米の供給が理由となってコメ価格が沈静化して国産米の小売価格が正常値まで下がれば、輸入米は競争力を失ってそれ以上は売れなくなるでしょう。

コメ価格の高騰で誰が儲けているのかが不明ですが、生産者もコメ価格高騰の恩恵を受けているのだとしたら、輸入米の増加に対して生産者は涼しい顔をして眺めていれば良いのです。

《減反》

減反の目的はコメの価格を維持することでした。減反を進めることで、農家の収入を確保し、日本では零細な兼業農家が多数を占めることとなりました。2017年をもって表向きは減反を廃止したことになっていますが、交付金によってコメからの転作を奨励することによって、実質上は(コメの)減反は続いています。

《コメの高温障害》

上述のように、23年産は高温障害に遭って一等米比率が61.3%でした。高温障害は20年以上前から問題になっており、高温に強い品種が開発されました。しかし普及面積は14.7%にとどまっています。兼業農家(当主が定年退職した今は専業農家でしょうが)は、農業で儲ける必要がなく、いまさら高温に強い品種に変えるつもりもないのです。

《備蓄米の放出》

中食・外食事業者の集まりの協会会長が、昨年の8月に農水大臣と面談し、備蓄米の放出を要請しましたが、受け入れられることはありませんでした。

今年3月にやっと備蓄米の放出を決めましたが、1年以内に同等・同量の国産米を買い戻すことが条件です。放出された備蓄米のうち、市場に出回っているのはごく僅かなようです。

《先物市場》

日経新聞の論説では、「生産者にとって収穫前にリスク管理をする方法として、24年8月に設立された先物市場の利用も検討に値するだろう」としています。

文藝春秋の論説に先物市場の経緯が記載されています。2011年、試験上場という形で先物が動き始めました。農家にとってはコメの価格が下落した時への備えと、経営計画の立案に有効だと評価されました。21年はいよいよ本上場することが確実視されていましたが、JAの政治力によって突如廃止に追い込まれました。JAが価格決定権を失うことを恐れたため、としています。

先物市場は24年に再び開設されました。

最近、以下の2つの記事を読みました。

コメ価格高騰、甘かった政府の需要見通し 西川邦夫氏茨城大学教授

2025年4月14日 日経新聞

『ポイント

○「令和の米騒動」は生産調整の限界を示す

○備蓄米放出は目標価格の設定と合わせて

○事後調整への転換や先物市場の活用必要

市場における価格変動を説明する際には、まずはその商品の需給に注目することが一般的である。しかし今次の米価高騰の要因として指摘されるのは流通スタック(停滞)や転売業者等による投機的な取引であり、なぜか需給関係への注目は避けられている。本論ではコメ市場の需給関係から米価高騰の要因を明らかにするとともに、今後の価格動向を展望したい。』

文藝春秋5月号「コメの値段はこの秋も上がる」久保田新之助

零細農家を守るための政策が元凶だ

《コメ価格の高騰とその対策》

農水省は一貫して、「需要に見合うだけのコメの量は確実にこの日本のなかにはあります」「流通がスタック(停滞)して消費者価格が上がっている。流通に問題がある。」との説明です。重い腰を上げて3月から備蓄米の放出を始めており、農水省はこれでコメの値段が下がると言っていましたが、一向に下がりません。

これに対して上記2つの論説では、「需給バランスで供給不足に陥ったことが価格上昇の原因」との見立てで共通しています。両者とも、「6月末民間在庫」の量に着目しています。従来、180~200万トンで需給が均衡することが言われてきました。2020年産と2021年産の在庫は200万トンを超え、流通業者間の取引価格を示す相対取引価格は21年産で13000円/60kg(1083円/5kg)を下回るまで下落しました。

需要減少には供給削減で対応していました。政府は毎年11月に翌年産の需要見通しと生産見通しを公表し、各道府県はそれにあわせて生産量の枠を作成し、それに沿って生産者が生産します。23年産の6月末民間在庫は197万トンと正常化し、相対取引価格は22年産で15000円/60kg(1250円/5kg)に持ち直しました。

しかし23年産で設定された生産見通しは需要見通し(680万トン)を下回る669万トン、実際の生産量はさらにそれを下回る661万トンでした。作況指数は平年作の100を超えて101でしたが、高温障害が襲い、23年米の一等米比率は61.3%と低い値でした。

もうひとつの誤算として、需要量実績が705万トンとなり、見通し(680万トン)を25万トンも超えてしまいました。供給のずれが19万トン、需要のずれが25万トン、合計44万トンの需給ギャップが発生しました。

その結果、23年産の(24年)6月末民間在庫は153万トンと低い値となりました。

端境期に棚からコメが消えるには十分な量でした。米価はつり上げられ、「令和の米騒動」の要因となりました。農産物について、わずかな需給変動で価格が大きく変動することは、農業経済学の基本です。

ここまでは、2つの論説でほぼ同じ内容です。

今年秋の予想について、両者に相違が出ています。

日経新聞の論説:

24年産については、生産量が需給見通しに対して8万トン多い値です。25年3月に備蓄米21万トンが販売され、4月には10万トンが追加されます。単純計算では需給ギャップは5万トン(=44-8-31)まで縮小することになります。ただし、備蓄米が流通に出てくることが前提ですが、現時点ではほとんど流通に出てきていないようです。

『需給ギャップは3回目の放出まででほとんどが解消されると考えられるので、それでもなお備蓄米の放出を続けるなら、米価が想定以上に急落する可能性も否めない』としています。

文藝春秋の論説:

ある卸売業者のシミュレーション結果として、6月末の民間在庫量は備蓄米を抜きにすれば62万トンにしかならないとのことです。これに備蓄米を加えたとしても適正在庫よりもはるかに低いので、「政府が備蓄米をさらに放出しない限り、非常にまずい状況になるのは目に見えています」としています。

《輸入米について》

コメの輸入について、年間約77万トン(玄米ベース)はミニマムアクセス米として関税ゼロで輸入し、それ以外については341円/1kg(1705円/5kg)の関税がかかります。

現在のように、コメの小売価格が4000円/5kg前後であれば、関税がかかった輸入米でも国産米より低価格で販売されるはずです。今こそ、輸入米を増やして店頭に並べるべきでしょう。

一方、コメの需給バランスが回復してコメの小売価格が2000円/5kg前後まで下がったら、多分関税のかかった輸入米の小売価格の方が高くなるので、輸入米の競争力は失われるでしょう。

コメの小売価格が高い現時点で輸入米が増加したとしても、コメの生産者は何ら恐れることはありません。輸入米が増えるといってもせいぜい数万トン~数十万トンの話です。輸入米に対する現行関税のもとで輸入米が競争力を有するのは、コメ価格が高騰している時期のみです。輸入米の供給が理由となってコメ価格が沈静化して国産米の小売価格が正常値まで下がれば、輸入米は競争力を失ってそれ以上は売れなくなるでしょう。

コメ価格の高騰で誰が儲けているのかが不明ですが、生産者もコメ価格高騰の恩恵を受けているのだとしたら、輸入米の増加に対して生産者は涼しい顔をして眺めていれば良いのです。

《減反》

減反の目的はコメの価格を維持することでした。減反を進めることで、農家の収入を確保し、日本では零細な兼業農家が多数を占めることとなりました。2017年をもって表向きは減反を廃止したことになっていますが、交付金によってコメからの転作を奨励することによって、実質上は(コメの)減反は続いています。

《コメの高温障害》

上述のように、23年産は高温障害に遭って一等米比率が61.3%でした。高温障害は20年以上前から問題になっており、高温に強い品種が開発されました。しかし普及面積は14.7%にとどまっています。兼業農家(当主が定年退職した今は専業農家でしょうが)は、農業で儲ける必要がなく、いまさら高温に強い品種に変えるつもりもないのです。

《備蓄米の放出》

中食・外食事業者の集まりの協会会長が、昨年の8月に農水大臣と面談し、備蓄米の放出を要請しましたが、受け入れられることはありませんでした。

今年3月にやっと備蓄米の放出を決めましたが、1年以内に同等・同量の国産米を買い戻すことが条件です。放出された備蓄米のうち、市場に出回っているのはごく僅かなようです。

《先物市場》

日経新聞の論説では、「生産者にとって収穫前にリスク管理をする方法として、24年8月に設立された先物市場の利用も検討に値するだろう」としています。

文藝春秋の論説に先物市場の経緯が記載されています。2011年、試験上場という形で先物が動き始めました。農家にとってはコメの価格が下落した時への備えと、経営計画の立案に有効だと評価されました。21年はいよいよ本上場することが確実視されていましたが、JAの政治力によって突如廃止に追い込まれました。JAが価格決定権を失うことを恐れたため、としています。

先物市場は24年に再び開設されました。

最近、テレビのニュース番組で「静かな退職」が取り上げられていました。下のサイトかも知れません。

【work23】会社辞めずに“最低限の仕事”「静かな退職」広がる 実践中の20代男性に密着「ダラダラした方がコスパいい」 企業に意外なメリット?

【news23】4/23(水)

『最近、「退職はしない、ただ、必要最低限の仕事しかやらない」という働き方を指す「静かな退職」という言葉が注目されています。

“必要最低限の仕事のみをこなす働き方”、「静かな退職」。実際に退職はしないものの、心理的には会社を去っている状態を意味します。

「静かな退職」をしている正社員の割合(出典:マイナビ)

▼20代 46.7%

▼30代 41.6%

▼40代 44.3%

▼50代 45.6%』

『“静かな退職”をする大手企業勤務(20代)

「いわゆる“指示待ち”をして、指示されたことはやる」

「(Q.モチベーションは100%で言うと)業務に対する熱量みたいなことですか?ゼロですね」』

--------------------

ここまでの番組の進行では、「静かな退職」とは、「働く積極的な意欲がなく、指示されたことだけをやり、残業ゼロで帰宅してしまう」という「ダメ社員」を指しているような印象です。

しかし、私の理解では、「静かな退職」との文言でくくられる働き方は、むしろこれからの社会で推奨される働き方であると理解しています。適切な日本語を見つけるとしたら「働き方改革」です。

--------------------

『大手企業勤務の20代男性は、「業務に対する熱意がゼロ」と話していましたが、“静かな退職”について、雇用問題に詳しい大正大学の海老原嗣生氏は「いまは労働人口が減り、昭和のような『24時間戦う』無駄な働き方が難しい」「共働き家庭が増えるなか、会社に縛られない『静かな退職』は、家事や育児などと両立できる働き方に繋がる」とみています。』

--------------------

そう、この考え方です。

私は以下の書籍を読みました。

静かな退職という働き方 (PHP新書)

海老原 嗣生 (著)

「はじめに」から抜粋します。

『「静かな退職」――アメリカのキャリアコーチが発信し始めた「Quiet Quitting」の和訳で、企業を辞めるつもりはないものの、出世を目指してがむしゃらに働きはせず、最低限やるべき業務をやるだけの状態である。

「働いてはいるけれど、積極的に仕事の意義を見出していない」のだから、退職と同じという意味で「静かな退職」なのだ。

・言われた仕事はやるが、会社への過剰な奉仕はしたくない。

・社内の面倒くさい付き合いは可能な限り断る。

・上司や顧客の不合理な要望は受け入れない。

・残業は最小限にとどめ、有給休暇もしっかり取る。』

この「はしがき」も「静かな退職」に対してちょっとネガティブですね。しかし、本を読み進めると、違った姿が見えてきます。

最近の日本では、女性の社会進出が現実的に進展し、業務スキルを身につけた女性が育児退職することが会社の損失になり始めました。それに対する対策が取られた結果、少なくとも育児女性に関しては、「忙しい毎日」型の労働からは脱し、短時間で会社から帰る権利が確保されました。そのような働く育児女性が増えると、その夫は、家事分担を行うことが必須となり、男性についても「忙しい毎日」型の労働から脱することが必要となります。もはや日本では、「静かな退職」型の働き方が主流になっていくのです。

夫婦共働きの時代、夫婦ともに「静かな退職」を選ぶことで、家事と育児を共同で行うことが可能となります。

「働き方改革」ということで、エリート候補だろうがそうでなかろうが、皆が「静かな退職」的な働き方を目指しているようです。しかしこれでは、最先端の技術やエクセレントな会社は生まれづらいでしょう。やはり、優秀な一部のエリート層が全力で最先端を追いかけないと、日本の産業が欧米に並ぶことは難しいです。

一方、エリートコースに乗れないことが客観的に分かっているグループの人たちについては、24時間働くことは無意味であり、人生で失うものが多すぎます。

著書「静かな退職という働き方」では、日本での働き方と、欧米での働き方の違いが描かれます。

日本では、大卒で大手会社に正社員で入社すると、全員が「がんばれば社長や役員にもなれる」とおだてられてがむしゃらに働きます。「24時間働けますか?」の世界ですね。しかし、実際に社長や役員になれるのは、そのうちのごく僅かです。

一方、欧州大陸諸国(フランス、ドイツ)では、同じ大卒であっても、エリートコースに乗れるグループと乗れないグループが入社当初から厳然と分けられています。欧州大陸諸国であれば、職業資格と学歴で昇進上限が決まり、自分の将来が早期に見えてしまいます。

年齢別の年収を見ると、エリート層は年齢とともに年収が上昇するのに対し、非エリート層は年収の上昇がごくわずかです。

エリートコースに乗っている少数のグループはばりばり働いて先頭争いをする一方、そうでないグループは上記「静かな退職」の人たちに似たような働き方をします。

さて、日本のやり方と欧米のやり方のどちらが好ましいか、という問題です。

問題は、スタートの段階でエリートと非エリートを区別するという「差別」を、日本人が受け入れるか否か、です。

戦前の日本では、旧制高校と旧帝大を出た人たちがエリートで、それ以外の中卒・小卒は非エリートコースで厳然と別れていました。戦後の日本は、このエリート主義を否定することから始まっています。それがために、「大卒(場合によっては高卒)は全員、がんばれば社長や役員になれる」という平等主義で走ってきました。そのため、客観的に見たら役員などになり得ない人たちまでも、「24時間頑張れ」と働いてきたのです。

以上で、欧州大陸諸国と日本を対比しました。アメリカはどうなのでしょうか。著書「静かな退職という働き方」ではアメリカについてはさほど詳細に解析していません。

私が知る限りでは、アメリカの一般労働者は「静かな退職」型が多いようです。一方で、エクセレントな結果を出す集団は、集団全体が「24時間頑張れ」型になっている気がします。

今のウィンドウズパソコンのOSの原点は、Windows NTであると理解しています。そのWindows NTの開発の様子を、私はブログ記事『ザカリー著「闘うプログラマー」 2013-04-16』としてアップしました。

『私生活を顧みずに仕事に打ち込むことが要求されたので、家庭を顧みず、離婚にいたり、恋人と別れた人たちもいました。』

インテルがアンドリュー・グローブに率いられていた頃、アンディは「インテルはワーカホリック集団だ」と言っていたとの記憶があります。アンディがCEOの時代のインテルは地獄だったようですが。

最近の世界での技術革新は、アメリカ発が圧倒的に多いように思います。一般労働者は「静かな退職」型が多い一方、何事かをなし遂げようとする集団は優秀な人材がまとまって「24時間頑張れ」型の仕事をしており、これが技術革新を連続して生み出す源になっている気がします。

一方、日本もそうですが、ヨーロッパからもなかなか革新的な新技術が生まれません。エリートコースに乗っている少数の人材のみでは、アメリカのような革新的技術が生まれないのかもしれません。

以上を記述した上で現在の日本を振り返ると、日本は優秀層を含めて誰もかれもが「静かな退職」型に移行しつつあるようです。これでは、夫婦共働きには対応できるものの、世界の先頭に立つような国にはなりえないでしょう。結果として国民全体が貧しい生活を受け入れることになろうかと思います。

【work23】会社辞めずに“最低限の仕事”「静かな退職」広がる 実践中の20代男性に密着「ダラダラした方がコスパいい」 企業に意外なメリット?

【news23】4/23(水)

『最近、「退職はしない、ただ、必要最低限の仕事しかやらない」という働き方を指す「静かな退職」という言葉が注目されています。

“必要最低限の仕事のみをこなす働き方”、「静かな退職」。実際に退職はしないものの、心理的には会社を去っている状態を意味します。

「静かな退職」をしている正社員の割合(出典:マイナビ)

▼20代 46.7%

▼30代 41.6%

▼40代 44.3%

▼50代 45.6%』

『“静かな退職”をする大手企業勤務(20代)

「いわゆる“指示待ち”をして、指示されたことはやる」

「(Q.モチベーションは100%で言うと)業務に対する熱量みたいなことですか?ゼロですね」』

--------------------

ここまでの番組の進行では、「静かな退職」とは、「働く積極的な意欲がなく、指示されたことだけをやり、残業ゼロで帰宅してしまう」という「ダメ社員」を指しているような印象です。

しかし、私の理解では、「静かな退職」との文言でくくられる働き方は、むしろこれからの社会で推奨される働き方であると理解しています。適切な日本語を見つけるとしたら「働き方改革」です。

--------------------

『大手企業勤務の20代男性は、「業務に対する熱意がゼロ」と話していましたが、“静かな退職”について、雇用問題に詳しい大正大学の海老原嗣生氏は「いまは労働人口が減り、昭和のような『24時間戦う』無駄な働き方が難しい」「共働き家庭が増えるなか、会社に縛られない『静かな退職』は、家事や育児などと両立できる働き方に繋がる」とみています。』

--------------------

そう、この考え方です。

私は以下の書籍を読みました。

静かな退職という働き方 (PHP新書)

海老原 嗣生 (著)

「はじめに」から抜粋します。

『「静かな退職」――アメリカのキャリアコーチが発信し始めた「Quiet Quitting」の和訳で、企業を辞めるつもりはないものの、出世を目指してがむしゃらに働きはせず、最低限やるべき業務をやるだけの状態である。

「働いてはいるけれど、積極的に仕事の意義を見出していない」のだから、退職と同じという意味で「静かな退職」なのだ。

・言われた仕事はやるが、会社への過剰な奉仕はしたくない。

・社内の面倒くさい付き合いは可能な限り断る。

・上司や顧客の不合理な要望は受け入れない。

・残業は最小限にとどめ、有給休暇もしっかり取る。』

この「はしがき」も「静かな退職」に対してちょっとネガティブですね。しかし、本を読み進めると、違った姿が見えてきます。

最近の日本では、女性の社会進出が現実的に進展し、業務スキルを身につけた女性が育児退職することが会社の損失になり始めました。それに対する対策が取られた結果、少なくとも育児女性に関しては、「忙しい毎日」型の労働からは脱し、短時間で会社から帰る権利が確保されました。そのような働く育児女性が増えると、その夫は、家事分担を行うことが必須となり、男性についても「忙しい毎日」型の労働から脱することが必要となります。もはや日本では、「静かな退職」型の働き方が主流になっていくのです。

夫婦共働きの時代、夫婦ともに「静かな退職」を選ぶことで、家事と育児を共同で行うことが可能となります。

「働き方改革」ということで、エリート候補だろうがそうでなかろうが、皆が「静かな退職」的な働き方を目指しているようです。しかしこれでは、最先端の技術やエクセレントな会社は生まれづらいでしょう。やはり、優秀な一部のエリート層が全力で最先端を追いかけないと、日本の産業が欧米に並ぶことは難しいです。

一方、エリートコースに乗れないことが客観的に分かっているグループの人たちについては、24時間働くことは無意味であり、人生で失うものが多すぎます。

著書「静かな退職という働き方」では、日本での働き方と、欧米での働き方の違いが描かれます。

日本では、大卒で大手会社に正社員で入社すると、全員が「がんばれば社長や役員にもなれる」とおだてられてがむしゃらに働きます。「24時間働けますか?」の世界ですね。しかし、実際に社長や役員になれるのは、そのうちのごく僅かです。

一方、欧州大陸諸国(フランス、ドイツ)では、同じ大卒であっても、エリートコースに乗れるグループと乗れないグループが入社当初から厳然と分けられています。欧州大陸諸国であれば、職業資格と学歴で昇進上限が決まり、自分の将来が早期に見えてしまいます。

年齢別の年収を見ると、エリート層は年齢とともに年収が上昇するのに対し、非エリート層は年収の上昇がごくわずかです。

エリートコースに乗っている少数のグループはばりばり働いて先頭争いをする一方、そうでないグループは上記「静かな退職」の人たちに似たような働き方をします。

さて、日本のやり方と欧米のやり方のどちらが好ましいか、という問題です。

問題は、スタートの段階でエリートと非エリートを区別するという「差別」を、日本人が受け入れるか否か、です。

戦前の日本では、旧制高校と旧帝大を出た人たちがエリートで、それ以外の中卒・小卒は非エリートコースで厳然と別れていました。戦後の日本は、このエリート主義を否定することから始まっています。それがために、「大卒(場合によっては高卒)は全員、がんばれば社長や役員になれる」という平等主義で走ってきました。そのため、客観的に見たら役員などになり得ない人たちまでも、「24時間頑張れ」と働いてきたのです。

以上で、欧州大陸諸国と日本を対比しました。アメリカはどうなのでしょうか。著書「静かな退職という働き方」ではアメリカについてはさほど詳細に解析していません。

私が知る限りでは、アメリカの一般労働者は「静かな退職」型が多いようです。一方で、エクセレントな結果を出す集団は、集団全体が「24時間頑張れ」型になっている気がします。

今のウィンドウズパソコンのOSの原点は、Windows NTであると理解しています。そのWindows NTの開発の様子を、私はブログ記事『ザカリー著「闘うプログラマー」 2013-04-16』としてアップしました。

『私生活を顧みずに仕事に打ち込むことが要求されたので、家庭を顧みず、離婚にいたり、恋人と別れた人たちもいました。』

インテルがアンドリュー・グローブに率いられていた頃、アンディは「インテルはワーカホリック集団だ」と言っていたとの記憶があります。アンディがCEOの時代のインテルは地獄だったようですが。

最近の世界での技術革新は、アメリカ発が圧倒的に多いように思います。一般労働者は「静かな退職」型が多い一方、何事かをなし遂げようとする集団は優秀な人材がまとまって「24時間頑張れ」型の仕事をしており、これが技術革新を連続して生み出す源になっている気がします。

一方、日本もそうですが、ヨーロッパからもなかなか革新的な新技術が生まれません。エリートコースに乗っている少数の人材のみでは、アメリカのような革新的技術が生まれないのかもしれません。

以上を記述した上で現在の日本を振り返ると、日本は優秀層を含めて誰もかれもが「静かな退職」型に移行しつつあるようです。これでは、夫婦共働きには対応できるものの、世界の先頭に立つような国にはなりえないでしょう。結果として国民全体が貧しい生活を受け入れることになろうかと思います。

前々報、前報に引き続き、岡山城訪問記をアップします。

天守閣(南から)

4月19日は三原駅の近くに宿泊し、20日に新幹線で三原から岡山に移動しました。まずは岡山駅の観光案内所に立ち寄り、お城の情報を入手しました。駅から岡山城までは路面電車で移動します。いただいたパンフレットに、岡山城入場料を400円から320円に割り引く割引券が付いていました。ラッキーです。

案内図

復元ジオラマ 上が北

路面電車を城下で降車し、東に向かって歩きます。下写真のように、左を①旭川が流れ、②月見橋がかかっています。川の左側は③後楽園ですが、今回はパスしました。

①旭川にかかる②月見橋 左は③後楽園

④天守閣(北西から)

上の案内図で「現在地」と書かれている辺りから④天守閣が見えます(上写真)。その先の⑤廊下門(下写真)から城内に入ります。

⑤廊下門

案内図で、⑤廊下門の右側(東側)が「本段」、左側(西側)が「中の段」と呼ばれています。⑤廊下門は、中の段の表書院と本段御殿を結ぶ渡り廊下となっており、門扉もついて櫓門です。

⑤廊下門の西には⑥月見櫓が建っています。

⑥月見櫓(南東から)

現存する岡山城の建物は月見櫓と西丸西手櫓だけであり、月見櫓は第四代城主の池田忠雄の城普請のもので、1620年代に建てられたと判断されています。城郭防御の隅櫓として、城外側には戦闘装置を設けていますが、2階の城内側の東面と西面は、雨戸立てで開け広げた造作であり、日常の生活仕様となっています。

⑦不明門(あかずのもん)(下写真)は、 中の段から本段に上る正門です。明治時代に廃城令によって取り壊されましたが、1966年に天守とともに再建されました。

⑦不明門

⑦不明門の横を南に下ると、「下の段」です。下の段から中の段⑨南面の石垣を見たのが下の写真です。

⑨南面の石垣 右端は⑧鉄門跡

鉄門(くろがねもん)くろがねは鉄のことで、木の部分を鉄板でおおったいかめしい門だったためこの名になったといいます。下の段の南側から中の段の表書院(藩政の場)へ通じる櫓門でした。

⑦不明門

左:⑧鉄門跡 右:⑦不明門

⑦不明門から本段に入ると、④天守閣がそびえています(下写真)。空襲で焼失した天守は、1966年に鉄筋コンクリート造りで再建されました。望楼型の天守に塩蔵と呼ばれる櫓が付属しています。宇喜多秀家が建てた天守は外壁の下見板張りが黒漆塗りだったことから烏城(うじょう)と称され、また金箔瓦を用いていたので金烏城とも呼ばれました。

④天守閣(南から)

天守閣に入場し、まずは100名城スタンプをゲットします。最上階の展望台に上り、四周を見渡しました(下写真)。

④天守閣から③後楽園方向

元来た⑤廊下門から出て、④天守閣を再度見上げます(下写真)。

④天守閣(北西から)

中の段の北側の石垣に沿って西に向かうと、⑥月見櫓が見えます(下写真)。

⑥月見櫓(北東から)

こうして岡山城訪問が終わりました。路面電車の城下停留所までの途中でカフェに入り、昼食をとりました。

《岡山城来歴》

宇喜多氏が本拠としたことで近世城郭の基礎が生まれました。岡山城の近くの石山城に、宇喜多秀家の父親の直家が入城・改築し、後に子の宇喜多秀家が隣接する岡山に新たに本丸(岡山城)を設け、石山城を取り込む形で城郭が建造されました。宇喜多秀家は、豊臣政権下で父の遺領をほぼ継承し、57万4,000石の大大名となります。これに相応した城とするため1590年 - 1597年の8年間にわたる大改修が行われ、近世城郭としての体裁を整えました。

関ヶ原の戦いで西軍の主力となった秀家は八丈島に流刑となり、宇喜多家は改易となりました。代わって小早川秀秋が備前・美作52万石の領主として入城しました。秀秋は2年後の1602年に岡山で急死し、嗣子がなく小早川家は断絶しました。

備前28万石は播磨姫路城主池田輝政の次男忠継に与えられ、忠継の死後、弟・忠雄が淡路より31万5千石で入封しました。忠雄は本丸中の段を大幅に北側に拡張し、本段の御殿に加え新たに表書院も設けています。重要文化財に指定されている月見櫓はこの頃の創建とされます。

1632年忠雄の子・光仲が因幡鳥取へ転封し、入れ代わって因幡鳥取から池田光政が31万5千石で入封しました。以後幕末まで、岡山城は光政系池田氏の居城となりました。

天守閣(南から)

4月19日は三原駅の近くに宿泊し、20日に新幹線で三原から岡山に移動しました。まずは岡山駅の観光案内所に立ち寄り、お城の情報を入手しました。駅から岡山城までは路面電車で移動します。いただいたパンフレットに、岡山城入場料を400円から320円に割り引く割引券が付いていました。ラッキーです。

案内図

復元ジオラマ 上が北

路面電車を城下で降車し、東に向かって歩きます。下写真のように、左を①旭川が流れ、②月見橋がかかっています。川の左側は③後楽園ですが、今回はパスしました。

①旭川にかかる②月見橋 左は③後楽園

④天守閣(北西から)

上の案内図で「現在地」と書かれている辺りから④天守閣が見えます(上写真)。その先の⑤廊下門(下写真)から城内に入ります。

⑤廊下門

案内図で、⑤廊下門の右側(東側)が「本段」、左側(西側)が「中の段」と呼ばれています。⑤廊下門は、中の段の表書院と本段御殿を結ぶ渡り廊下となっており、門扉もついて櫓門です。

⑤廊下門の西には⑥月見櫓が建っています。

⑥月見櫓(南東から)

現存する岡山城の建物は月見櫓と西丸西手櫓だけであり、月見櫓は第四代城主の池田忠雄の城普請のもので、1620年代に建てられたと判断されています。城郭防御の隅櫓として、城外側には戦闘装置を設けていますが、2階の城内側の東面と西面は、雨戸立てで開け広げた造作であり、日常の生活仕様となっています。

⑦不明門(あかずのもん)(下写真)は、 中の段から本段に上る正門です。明治時代に廃城令によって取り壊されましたが、1966年に天守とともに再建されました。

⑦不明門

⑦不明門の横を南に下ると、「下の段」です。下の段から中の段⑨南面の石垣を見たのが下の写真です。

⑨南面の石垣 右端は⑧鉄門跡

鉄門(くろがねもん)くろがねは鉄のことで、木の部分を鉄板でおおったいかめしい門だったためこの名になったといいます。下の段の南側から中の段の表書院(藩政の場)へ通じる櫓門でした。

⑦不明門

左:⑧鉄門跡 右:⑦不明門

⑦不明門から本段に入ると、④天守閣がそびえています(下写真)。空襲で焼失した天守は、1966年に鉄筋コンクリート造りで再建されました。望楼型の天守に塩蔵と呼ばれる櫓が付属しています。宇喜多秀家が建てた天守は外壁の下見板張りが黒漆塗りだったことから烏城(うじょう)と称され、また金箔瓦を用いていたので金烏城とも呼ばれました。

④天守閣(南から)

天守閣に入場し、まずは100名城スタンプをゲットします。最上階の展望台に上り、四周を見渡しました(下写真)。

④天守閣から③後楽園方向

元来た⑤廊下門から出て、④天守閣を再度見上げます(下写真)。

④天守閣(北西から)

中の段の北側の石垣に沿って西に向かうと、⑥月見櫓が見えます(下写真)。

⑥月見櫓(北東から)

こうして岡山城訪問が終わりました。路面電車の城下停留所までの途中でカフェに入り、昼食をとりました。

《岡山城来歴》

宇喜多氏が本拠としたことで近世城郭の基礎が生まれました。岡山城の近くの石山城に、宇喜多秀家の父親の直家が入城・改築し、後に子の宇喜多秀家が隣接する岡山に新たに本丸(岡山城)を設け、石山城を取り込む形で城郭が建造されました。宇喜多秀家は、豊臣政権下で父の遺領をほぼ継承し、57万4,000石の大大名となります。これに相応した城とするため1590年 - 1597年の8年間にわたる大改修が行われ、近世城郭としての体裁を整えました。

関ヶ原の戦いで西軍の主力となった秀家は八丈島に流刑となり、宇喜多家は改易となりました。代わって小早川秀秋が備前・美作52万石の領主として入城しました。秀秋は2年後の1602年に岡山で急死し、嗣子がなく小早川家は断絶しました。

備前28万石は播磨姫路城主池田輝政の次男忠継に与えられ、忠継の死後、弟・忠雄が淡路より31万5千石で入封しました。忠雄は本丸中の段を大幅に北側に拡張し、本段の御殿に加え新たに表書院も設けています。重要文化財に指定されている月見櫓はこの頃の創建とされます。

1632年忠雄の子・光仲が因幡鳥取へ転封し、入れ代わって因幡鳥取から池田光政が31万5千石で入封しました。以後幕末まで、岡山城は光政系池田氏の居城となりました。

前報に引き続き、新高山城と三原城の訪問記です。

三原城天守台(西北西から)

山陽新幹線において、福山駅から西へ2つ先が三原駅です。三原駅に接して三原城跡があります。そして三原駅から在来の山陽本線で西へ1つ先が本郷駅です。新高山城の最寄り駅が本郷駅です。

《小早川隆景》

新高山城と三原城についてはいずれも、小早川隆景が主要登場人物となります。

小早川隆景は、毛利元就の三男で、父・元就が長男・隆元、次男・元春、三男・隆景に与えた「三矢の訓」の逸話で有名です。

竹原小早川家の当主が病死し、跡継ぎがなかったため、隆景が竹原小早川家の養子となり、12歳で竹原小早川家の当主となりました。さらに、小早川氏の本家・沼田小早川家を乗っ取る形で家督を継ぎ、沼田・竹原の両小早川家を統合しました。

1515年、隆景は沼田小早川家の高山城に入り、さらに1552年、沼田川を挟んだ対岸に新高山城を築城しました。

1582年、本能寺の変と秀吉の中国大返しのあと、隆景は居城を新高山城から瀬戸内海に面した三原城に移しました。

1594年、秀吉の義理の甥・羽柴秀俊(後の秀秋)を小早川家の養子に迎えました。1595年、秀俊改め秀秋に家督を譲って隠居し、譜代の家臣団だけを率いて備後三原に移ります。1597年、三原城にて65歳で急死しました。

小早川秀秋については、関ヶ原の戦いで西軍側として参戦し、戦の途中で寝返って東軍に勝利をもたらしたことで有名です。

《新高山城(にいたかやまじょう)》

4月19日、福山城の訪問を終えた後、福山駅から在来の山陽本線で西へ向かい、糸崎駅で乗り継ぎ、本郷駅で下車します。

続100名城のスタンプは、新高山城の周辺ではなく、本郷駅の近くの本郷生涯学習センターに置いてあります。近くといっても炎天下をけっこう歩きました。今回はお城から遠いところでスタンプを入手し、お城も山城であることから、新高山城そのものの訪問はしないこととしました。

新高山城

本郷生涯学習センターから西へ向かうと、沼田川に至ります。本郷橋から新高山城の写真を撮ることが目的です。本郷橋は、山陽道が通る自動車道と、自動車道に並んだ歩道に別れています。歩道の中央から北方を見て、沼田川の左側の山が新高山城(上写真、下写真の左)、沼田川の右側の山が高山城(下写真の右)です。

左:新高山城 右:高山城

安芸沼田荘の地頭であった小早川氏が鎌倉時代に高山城を築いたとされます。

上の小早川隆景の説明でも述べたように、上写真右の高山城は沼田小早川家の居城であり、ここに隆景が1515年に入りました。1552年、隆景が、高山城の副塁として築かれた城を修築したのが、上写真左の新高山城です。隆景はその後、三原城を築城して1582年に本拠を移し、新高山城は廃城となりました。

新高山城は、ウィキによると、

『標高197.6mの山頂部を中心に築かれた山城で、その規模は東西400mに及ぶ。北と東は沼田川で守られ、瀬戸内海にも近く、城下には水軍の基地も建設された。

本丸、中の丸、西の丸、北の丸、釣井の段、鐘の段などの曲輪が残存し、シンゾウス郭やライゲンガ丸等、独特の曲輪名が残っている。本丸には枡形の土塁遺構や建物の礎石が残っている。』

とあります。

さて、予定通り新高山城を遠方から眺める写真を撮りおわったので、元来た道をたどり、本郷駅に至ります。JR在来の山陽本線で一駅東に、三原城が位置する三原駅があります。

《三原城》

三原駅に到着し、まずは観光案内所で情報を入手します。その後、本日の宿であるホテルルートイン三原駅前に行き、チェックインを済ませて荷物を預けます。

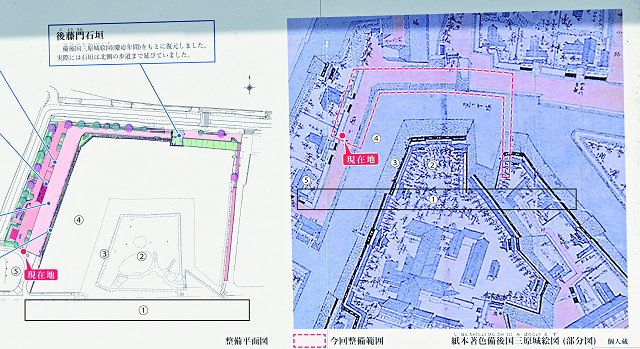

三原城案内図

上の図は、左が現在の状況、右が江戸時代の絵地図です。左の図にあるように、①三原駅の北に接して②天守台があります。②天守台の西・北・東が④内堀で囲まれています。

実は、明治維新までの三原城は、サイト「【続日本100名城・三原城(広島)】2度のピンチから逃れた巨大天主台のあるキセキの海城」で案内されている「紙本着色備後国三原城絵図」に見るような規模を有していました。上記三原城案内図の右の図面は、このサイトの絵地図の一部です。両者を対比してみると、往時の本丸は、②天守台の北側の一部を除いて破壊され、三原駅が建設されていることが明らかです。即ち、われわれが現在見ることのできる三原城跡は、天守台の一部のみであることがわかります。

JR線の①三原駅のガードを南から北に向かってくぐると、上の三原城案内図の「現在地」付近に出ました。ここからは、下写真のように、②天守台③西側の石垣と④内堀を見ることができます。後方の山は桜山で、三原城を守備する拠点の一つでした。

②天守台③西側の石垣と④内堀 後方の山は桜山

⑤小早川隆景像

④内堀の外側を、時計回りにぐるっと回りました。

三原城天守台(西北西から)

②天守台(北北西から)

ぐるっと一回りすると、②天守台の南東方向に②天守台への登り口がありました。下の写真は、②天守台から北東方向です。

②天守台から北東方向

ここ三原城は、1567年ころに小早川隆景が築いた水軍の要害が前身とされます。1577年には織田信長の中国攻めを受けて、毛利輝元が本陣を置きました。その後、隆景は筑前に移りましたが、1595年に養子秀秋に家督を譲ると、三原に戻り城と城下町を整備しました。

「紙本着色備後国三原城絵図」を見てもわかるように、本丸と二之丸を中心に、東側に三之丸、東西に出丸に相当する築出を配置。曲輪は海水を利用した水堀で囲み、船入を設置するなど、典型的な海城でした。

こうして、三原城訪問を終了しました。

駅の観光案内所でのご案内によると、三原はたこが名物のようです(三原のタコ)。

おいしいたこ料理が食べられるお店として、観光案内所で登喜将を紹介されました。宿に戻って電話を掛けると、無事に予約することができました。

登喜将では、たこ定食とたこの釜めしを注文しました。釜めしは1つを2人でシェアします。

たこ定食(たこのやわらか煮・たこ旨だし鍋・たこ天・ご飯・お吸い物・果物)

たこの釜めし

夕食の後、海岸沿いに以下のモニュメントを見つけました。

このプロペラは1977年に建造された約200mもの全長を持つ自動車運搬船「アメリカンハイウェイ号」に付けられていたもので、直径は6.3m、重さは約20トンもあります。三原城築城450年で今治造船所が寄贈しました。

こうして、4月19日の一日で、福山城、新高山城、三原城の3つの城を巡りました。以下次号

三原城天守台(西北西から)

山陽新幹線において、福山駅から西へ2つ先が三原駅です。三原駅に接して三原城跡があります。そして三原駅から在来の山陽本線で西へ1つ先が本郷駅です。新高山城の最寄り駅が本郷駅です。

《小早川隆景》

新高山城と三原城についてはいずれも、小早川隆景が主要登場人物となります。

小早川隆景は、毛利元就の三男で、父・元就が長男・隆元、次男・元春、三男・隆景に与えた「三矢の訓」の逸話で有名です。

竹原小早川家の当主が病死し、跡継ぎがなかったため、隆景が竹原小早川家の養子となり、12歳で竹原小早川家の当主となりました。さらに、小早川氏の本家・沼田小早川家を乗っ取る形で家督を継ぎ、沼田・竹原の両小早川家を統合しました。

1515年、隆景は沼田小早川家の高山城に入り、さらに1552年、沼田川を挟んだ対岸に新高山城を築城しました。

1582年、本能寺の変と秀吉の中国大返しのあと、隆景は居城を新高山城から瀬戸内海に面した三原城に移しました。

1594年、秀吉の義理の甥・羽柴秀俊(後の秀秋)を小早川家の養子に迎えました。1595年、秀俊改め秀秋に家督を譲って隠居し、譜代の家臣団だけを率いて備後三原に移ります。1597年、三原城にて65歳で急死しました。

小早川秀秋については、関ヶ原の戦いで西軍側として参戦し、戦の途中で寝返って東軍に勝利をもたらしたことで有名です。

《新高山城(にいたかやまじょう)》

4月19日、福山城の訪問を終えた後、福山駅から在来の山陽本線で西へ向かい、糸崎駅で乗り継ぎ、本郷駅で下車します。

続100名城のスタンプは、新高山城の周辺ではなく、本郷駅の近くの本郷生涯学習センターに置いてあります。近くといっても炎天下をけっこう歩きました。今回はお城から遠いところでスタンプを入手し、お城も山城であることから、新高山城そのものの訪問はしないこととしました。

新高山城

本郷生涯学習センターから西へ向かうと、沼田川に至ります。本郷橋から新高山城の写真を撮ることが目的です。本郷橋は、山陽道が通る自動車道と、自動車道に並んだ歩道に別れています。歩道の中央から北方を見て、沼田川の左側の山が新高山城(上写真、下写真の左)、沼田川の右側の山が高山城(下写真の右)です。

左:新高山城 右:高山城

安芸沼田荘の地頭であった小早川氏が鎌倉時代に高山城を築いたとされます。

上の小早川隆景の説明でも述べたように、上写真右の高山城は沼田小早川家の居城であり、ここに隆景が1515年に入りました。1552年、隆景が、高山城の副塁として築かれた城を修築したのが、上写真左の新高山城です。隆景はその後、三原城を築城して1582年に本拠を移し、新高山城は廃城となりました。

新高山城は、ウィキによると、

『標高197.6mの山頂部を中心に築かれた山城で、その規模は東西400mに及ぶ。北と東は沼田川で守られ、瀬戸内海にも近く、城下には水軍の基地も建設された。

本丸、中の丸、西の丸、北の丸、釣井の段、鐘の段などの曲輪が残存し、シンゾウス郭やライゲンガ丸等、独特の曲輪名が残っている。本丸には枡形の土塁遺構や建物の礎石が残っている。』

とあります。

さて、予定通り新高山城を遠方から眺める写真を撮りおわったので、元来た道をたどり、本郷駅に至ります。JR在来の山陽本線で一駅東に、三原城が位置する三原駅があります。

《三原城》

三原駅に到着し、まずは観光案内所で情報を入手します。その後、本日の宿であるホテルルートイン三原駅前に行き、チェックインを済ませて荷物を預けます。

三原城案内図

上の図は、左が現在の状況、右が江戸時代の絵地図です。左の図にあるように、①三原駅の北に接して②天守台があります。②天守台の西・北・東が④内堀で囲まれています。

実は、明治維新までの三原城は、サイト「【続日本100名城・三原城(広島)】2度のピンチから逃れた巨大天主台のあるキセキの海城」で案内されている「紙本着色備後国三原城絵図」に見るような規模を有していました。上記三原城案内図の右の図面は、このサイトの絵地図の一部です。両者を対比してみると、往時の本丸は、②天守台の北側の一部を除いて破壊され、三原駅が建設されていることが明らかです。即ち、われわれが現在見ることのできる三原城跡は、天守台の一部のみであることがわかります。

JR線の①三原駅のガードを南から北に向かってくぐると、上の三原城案内図の「現在地」付近に出ました。ここからは、下写真のように、②天守台③西側の石垣と④内堀を見ることができます。後方の山は桜山で、三原城を守備する拠点の一つでした。

②天守台③西側の石垣と④内堀 後方の山は桜山

⑤小早川隆景像

④内堀の外側を、時計回りにぐるっと回りました。

三原城天守台(西北西から)

②天守台(北北西から)

ぐるっと一回りすると、②天守台の南東方向に②天守台への登り口がありました。下の写真は、②天守台から北東方向です。

②天守台から北東方向

ここ三原城は、1567年ころに小早川隆景が築いた水軍の要害が前身とされます。1577年には織田信長の中国攻めを受けて、毛利輝元が本陣を置きました。その後、隆景は筑前に移りましたが、1595年に養子秀秋に家督を譲ると、三原に戻り城と城下町を整備しました。

「紙本着色備後国三原城絵図」を見てもわかるように、本丸と二之丸を中心に、東側に三之丸、東西に出丸に相当する築出を配置。曲輪は海水を利用した水堀で囲み、船入を設置するなど、典型的な海城でした。

こうして、三原城訪問を終了しました。

駅の観光案内所でのご案内によると、三原はたこが名物のようです(三原のタコ)。

おいしいたこ料理が食べられるお店として、観光案内所で登喜将を紹介されました。宿に戻って電話を掛けると、無事に予約することができました。

登喜将では、たこ定食とたこの釜めしを注文しました。釜めしは1つを2人でシェアします。

たこ定食(たこのやわらか煮・たこ旨だし鍋・たこ天・ご飯・お吸い物・果物)

たこの釜めし

夕食の後、海岸沿いに以下のモニュメントを見つけました。

このプロペラは1977年に建造された約200mもの全長を持つ自動車運搬船「アメリカンハイウェイ号」に付けられていたもので、直径は6.3m、重さは約20トンもあります。三原城築城450年で今治造船所が寄贈しました。

こうして、4月19日の一日で、福山城、新高山城、三原城の3つの城を巡りました。以下次号

4月19日に福山城、新高山城、三原城を訪問し、20日に岡山城を訪問しました。まずは福山城です。

福山城天守閣(南から)

4月18日に大阪で所用を済ませて新幹線で福山まで移動し、その日はリッチモンドホテル福山駅前に宿泊しました。

福山城案内図

福山城は、上の福山城案内図にあるように、①福山駅に隣接して駅の北に位置しています。

①福山駅の北口を出ると、下写真のように、福山城②南面の石垣です。

福山城②南面の石垣

北の方角に天守閣が見えたので、北に向かって移動しました。

③月見櫓(東から)

左には③月見櫓(上写真、下写真)、さらに進むと④鏡櫓(下写真)が見えてきます。

左:③月見櫓 右:④鏡櫓

③月見櫓は、京都伏見城から移建されたと伝わります。明治初めに取り壊されましたが、1996年に天守とともに再現されました。

⑤天守閣(南東から)

石垣に沿って北に向かって歩くと、⑤天守閣が姿を現します(上写真、下写真)。

⑤天守閣(東から)

上の案内図の右下「現在地」から階段を上り、本丸に向います。正面に⑤天守閣がそびえています(下写真)。

⑤天守閣(南から)

福山城の天守閣は、1945年の大空襲で焼失し、1966年に鉄筋コンクリート構造で復興されたものです。

⑤天守閣の中に入り、まずは100名城のスタンプをゲットします。

⑤天守閣の最上階は展望台になっています。東南東の方向に、旧日本鋼管福山製鉄所(現JFE瀬戸内製鉄所)を探しました。遠方はもやがかかってよく見えないのですが、下の写真の方向に製鉄所が見えている模様です。

⑤天守閣から福山製鉄所方向

⑤天守閣(西から)

天守閣見学を終えて天守閣から出ました。⑤天守閣の周りを西から北へと巡ります(上写真、下写真)。

⑤天守閣(北から)

⑤天守閣の東面、南面、西面は白壁ですが、北面のみ、黒壁です。

福山城の北面は、山並みが迫り防備上の弱点となっていました。そこで、砲撃への対策として、北側の壁には厚さ3mm程度の鉄板が壁面全体に張られていました。これは日本全国の天守にも類例がなく福山城天守で最大の特徴となっていました。天守閣の再建時には再現されていませんでしたが、2020年からの築城400年を記念した大改修で復元的整備が実施され、全国唯一とされる天守北側の黒い鉄板張りが復元されました。

福山城本丸の南西端には⑥伏見櫓が建っています(下3枚の写真)。

⑥伏見櫓は、京都伏見城松の丸にあったものを福山城に移建した痕跡が残る貴重な建物で、国の重要文化財に指定されています。

⑥伏見櫓(南西から)

本丸の西の外側を南下すると、⑥伏見櫓が見えてきます(上写真)。⑥伏見櫓を南から回り込みます(下写真)。

⑥伏見櫓(南東から)

⑥伏見櫓に隣接して⑦筋鉄(すじがね)御門があり(下写真)、こちらが福山城の正門になります。柱の角に鉄と扉に数十本の筋鉄をうちつけているためにその名が生まれました。築城当時の姿を今に残す国の重要文化財です。

⑦筋鉄(すじがね)御門

⑥伏見櫓(北東から)

⑦筋鉄(すじがね)御門から本丸に入ると、左に⑥伏見櫓が見え(上写真)、そのとなりに⑧鐘櫓が建っています(下写真)。

⑧鐘櫓

こうして、福山城の本丸界隈を回ることができました。

《福山城来歴》

1619年、徳川家康のいとこである水野勝成が備後10万石の領主として福山の地に入封,福山城を築城しました。廃藩置県まで藩政の中心でした。

天守は,1945年の戦災で焼失し,1966年の市制施行50周年記念事業で再建されました。

伏見櫓と筋鉄御門は,1622年の福山城築城にあたり将軍徳川秀忠から拝領したもので,国重要文化財にもなっています。伏見櫓は,1954年の解体修理のとき,梁に「松ノ丸ノ東やく(ら)」の陰刻が発見され,京都の伏見城から移建したことが明らかになりました。

《水野勝成》

下写真は、⑨水野勝成像です。

⑨水野勝成像

家康が生まれる前、三河国の刈谷に水野氏、岡崎に松平氏が城を構えていました。刈谷の水野氏から岡崎の松平氏に於大の方が輿入れし、生まれたのが家康です。その関係で、刈谷の水野氏を継いだ水野勝成が家康のいとこにあたることとなります。

勝成は、16歳のときに織田信長方で武功を立てますが、21歳のときに父の忠臣を斬り殺して父から勘当されます。36歳のとき、ようやく家康の仲立ちで戻りました。刈谷藩主を相続したあと、家康に従って総大将として活躍しました。

1619年に福山に入封します。それから3年かけて、福山城の築城と、海の埋め立て、町人町などの都市整備を行いました。川の水を引き入れて上水道を作ったり、全国に先駆けて「藩札」を作ったのも勝成です。

《瀬戸内料理 八福。》

18日夕方に福山の駅に着いたとき、観光案内所でおいしい店についてたずねました。そこで勧められたのが、駅南のさんすて二番街にある八福でした。福山に到着した夜、ホテルに到着したあと、電話で予約し、でかけました。

観光案内所では「福つまみ」を勧められました。その中にある「ちいちいいか」は、小ぶりでもちもちとした食感が特徴的で、天ぷらや酢みそあえの他、煮付けなどにしてもおいしい食材とのことです。そこで、ちいちいいかの酢みそあえを注文しました。そのほか、にぎり(8貫)、かきフライをそれぞれ一品ずつオーダーし、2人でシェアしました。

19日の午前に福山城を訪問した後、新高山城に向かいました。以下次号

福山城天守閣(南から)

4月18日に大阪で所用を済ませて新幹線で福山まで移動し、その日はリッチモンドホテル福山駅前に宿泊しました。

福山城案内図

福山城は、上の福山城案内図にあるように、①福山駅に隣接して駅の北に位置しています。

①福山駅の北口を出ると、下写真のように、福山城②南面の石垣です。

福山城②南面の石垣

北の方角に天守閣が見えたので、北に向かって移動しました。

③月見櫓(東から)

左には③月見櫓(上写真、下写真)、さらに進むと④鏡櫓(下写真)が見えてきます。

左:③月見櫓 右:④鏡櫓

③月見櫓は、京都伏見城から移建されたと伝わります。明治初めに取り壊されましたが、1996年に天守とともに再現されました。

⑤天守閣(南東から)

石垣に沿って北に向かって歩くと、⑤天守閣が姿を現します(上写真、下写真)。

⑤天守閣(東から)

上の案内図の右下「現在地」から階段を上り、本丸に向います。正面に⑤天守閣がそびえています(下写真)。

⑤天守閣(南から)

福山城の天守閣は、1945年の大空襲で焼失し、1966年に鉄筋コンクリート構造で復興されたものです。

⑤天守閣の中に入り、まずは100名城のスタンプをゲットします。

⑤天守閣の最上階は展望台になっています。東南東の方向に、旧日本鋼管福山製鉄所(現JFE瀬戸内製鉄所)を探しました。遠方はもやがかかってよく見えないのですが、下の写真の方向に製鉄所が見えている模様です。

⑤天守閣から福山製鉄所方向

⑤天守閣(西から)

天守閣見学を終えて天守閣から出ました。⑤天守閣の周りを西から北へと巡ります(上写真、下写真)。

⑤天守閣(北から)

⑤天守閣の東面、南面、西面は白壁ですが、北面のみ、黒壁です。

福山城の北面は、山並みが迫り防備上の弱点となっていました。そこで、砲撃への対策として、北側の壁には厚さ3mm程度の鉄板が壁面全体に張られていました。これは日本全国の天守にも類例がなく福山城天守で最大の特徴となっていました。天守閣の再建時には再現されていませんでしたが、2020年からの築城400年を記念した大改修で復元的整備が実施され、全国唯一とされる天守北側の黒い鉄板張りが復元されました。

福山城本丸の南西端には⑥伏見櫓が建っています(下3枚の写真)。

⑥伏見櫓は、京都伏見城松の丸にあったものを福山城に移建した痕跡が残る貴重な建物で、国の重要文化財に指定されています。

⑥伏見櫓(南西から)

本丸の西の外側を南下すると、⑥伏見櫓が見えてきます(上写真)。⑥伏見櫓を南から回り込みます(下写真)。

⑥伏見櫓(南東から)

⑥伏見櫓に隣接して⑦筋鉄(すじがね)御門があり(下写真)、こちらが福山城の正門になります。柱の角に鉄と扉に数十本の筋鉄をうちつけているためにその名が生まれました。築城当時の姿を今に残す国の重要文化財です。

⑦筋鉄(すじがね)御門

⑥伏見櫓(北東から)

⑦筋鉄(すじがね)御門から本丸に入ると、左に⑥伏見櫓が見え(上写真)、そのとなりに⑧鐘櫓が建っています(下写真)。

⑧鐘櫓

こうして、福山城の本丸界隈を回ることができました。

《福山城来歴》

1619年、徳川家康のいとこである水野勝成が備後10万石の領主として福山の地に入封,福山城を築城しました。廃藩置県まで藩政の中心でした。

天守は,1945年の戦災で焼失し,1966年の市制施行50周年記念事業で再建されました。

伏見櫓と筋鉄御門は,1622年の福山城築城にあたり将軍徳川秀忠から拝領したもので,国重要文化財にもなっています。伏見櫓は,1954年の解体修理のとき,梁に「松ノ丸ノ東やく(ら)」の陰刻が発見され,京都の伏見城から移建したことが明らかになりました。

《水野勝成》

下写真は、⑨水野勝成像です。

⑨水野勝成像

家康が生まれる前、三河国の刈谷に水野氏、岡崎に松平氏が城を構えていました。刈谷の水野氏から岡崎の松平氏に於大の方が輿入れし、生まれたのが家康です。その関係で、刈谷の水野氏を継いだ水野勝成が家康のいとこにあたることとなります。

勝成は、16歳のときに織田信長方で武功を立てますが、21歳のときに父の忠臣を斬り殺して父から勘当されます。36歳のとき、ようやく家康の仲立ちで戻りました。刈谷藩主を相続したあと、家康に従って総大将として活躍しました。

1619年に福山に入封します。それから3年かけて、福山城の築城と、海の埋め立て、町人町などの都市整備を行いました。川の水を引き入れて上水道を作ったり、全国に先駆けて「藩札」を作ったのも勝成です。

《瀬戸内料理 八福。》

18日夕方に福山の駅に着いたとき、観光案内所でおいしい店についてたずねました。そこで勧められたのが、駅南のさんすて二番街にある八福でした。福山に到着した夜、ホテルに到着したあと、電話で予約し、でかけました。

観光案内所では「福つまみ」を勧められました。その中にある「ちいちいいか」は、小ぶりでもちもちとした食感が特徴的で、天ぷらや酢みそあえの他、煮付けなどにしてもおいしい食材とのことです。そこで、ちいちいいかの酢みそあえを注文しました。そのほか、にぎり(8貫)、かきフライをそれぞれ一品ずつオーダーし、2人でシェアしました。

19日の午前に福山城を訪問した後、新高山城に向かいました。以下次号

100名城・続100名城のまとめページ(51~100城)

日本100名城・続100名城の訪問記について、まとめページを作りました。

《51~100城》

4月20日岡山城訪問

2025-04-24

天守閣(南から)

4月19日新高山城・三原城訪問 2025-04-23

三原城天守台(西北西から)

4月19日福山城訪問 2025-04-22

1~50城はこちら

日本100名城・続100名城の訪問記について、まとめページを作りました。

《51~100城》

4月20日岡山城訪問

2025-04-24

天守閣(南から)

4月19日新高山城・三原城訪問 2025-04-23

三原城天守台(西北西から)

4月19日福山城訪問 2025-04-22

1~50城はこちら

法曹増でも裁判官不足の怪 見合わぬ待遇、弁護士に流出

2025年4月13日 日経新聞

『法曹界でトップエリートとされてきた裁判官のなり手不足が深刻だ。法曹人口は10年で3割弱増えたのに、判事補と呼ぶ若手裁判官は2割減った。企業法務需要が増えたことに伴い、大手法律事務所が最優秀層の学生らを好待遇で積極採用しているためだ。それでも採用方法を抜本的に見直す機運は乏しく、放置すれば司法システムが揺らぎかねない。』

『最高裁によると、24年度の判事補は673人と14年度の832人から159人(19.1%)減った。定員数を削っているにもかかわらず、定員の8割しか埋まらない状況が続く。』

裁判官の数は2800人弱で近年は横ばいが続きます。

五大事務所が、難関大の優秀な学生を司法試験の受験前から囲い込みます。試験の成績上位者は合格時点で就職の内定を得ていることが多いです。優秀な学生はこれまで裁判官になるケースが多かったですが、近年は人材獲得競争で劣勢に立たされています。

裁判官になっても度重なる地方転勤が重荷となって転身を図る若手も絶えません。

裁判官の採用については、司法試験の成績などを重視する傾向は変わらず、昔ながらのエリート主義が足かせになっています。

主要各国の制度の比較表が載っています。

任用 転勤

米国(連邦) 法曹一元制 原則なし

英国 法曹一元制 原則なし

フランス 職業裁判官制 本人の同意が必要

ドイツ 職業裁判官制 応募制

韓国 法曹一元制 定期的に実施

日本 職業裁判官制 定期的に実施

米国、英国は一定の職務経験を積んだ弁護士などから裁判官を選任する「法曹一元制」を採用します。特定の裁判所の裁判官として任用されるため異動や昇進は原則ありません。

フランスやドイツは日本と同じく国家試験の合格者を裁判官として任用し、実務経験を積ませる「職業裁判官制」です。

ドイツの人口は日本の2/3ですが裁判官は2万人います。柔軟な働き方が可能で、異動も応募制で希望しない限り対象となりません。

上の表で、強制的な転勤を定期的に実施しているのは日本と韓国だけ、職業裁判官制に限ると日本だけです。欧米の主要国では、強制的な転勤がある国は存在しません。

私は「裁判官は定期的な転勤が存在するのが原則」と思い込んでいましたが、日本だけの特有の制度だったのですね。近い将来に、日本も主要諸外国並みの制度に変わっていくといいのですが。

2025年4月13日 日経新聞

『法曹界でトップエリートとされてきた裁判官のなり手不足が深刻だ。法曹人口は10年で3割弱増えたのに、判事補と呼ぶ若手裁判官は2割減った。企業法務需要が増えたことに伴い、大手法律事務所が最優秀層の学生らを好待遇で積極採用しているためだ。それでも採用方法を抜本的に見直す機運は乏しく、放置すれば司法システムが揺らぎかねない。』

『最高裁によると、24年度の判事補は673人と14年度の832人から159人(19.1%)減った。定員数を削っているにもかかわらず、定員の8割しか埋まらない状況が続く。』

裁判官の数は2800人弱で近年は横ばいが続きます。

五大事務所が、難関大の優秀な学生を司法試験の受験前から囲い込みます。試験の成績上位者は合格時点で就職の内定を得ていることが多いです。優秀な学生はこれまで裁判官になるケースが多かったですが、近年は人材獲得競争で劣勢に立たされています。

裁判官になっても度重なる地方転勤が重荷となって転身を図る若手も絶えません。

裁判官の採用については、司法試験の成績などを重視する傾向は変わらず、昔ながらのエリート主義が足かせになっています。

主要各国の制度の比較表が載っています。

任用 転勤

米国(連邦) 法曹一元制 原則なし

英国 法曹一元制 原則なし

フランス 職業裁判官制 本人の同意が必要

ドイツ 職業裁判官制 応募制

韓国 法曹一元制 定期的に実施

日本 職業裁判官制 定期的に実施

米国、英国は一定の職務経験を積んだ弁護士などから裁判官を選任する「法曹一元制」を採用します。特定の裁判所の裁判官として任用されるため異動や昇進は原則ありません。

フランスやドイツは日本と同じく国家試験の合格者を裁判官として任用し、実務経験を積ませる「職業裁判官制」です。

ドイツの人口は日本の2/3ですが裁判官は2万人います。柔軟な働き方が可能で、異動も応募制で希望しない限り対象となりません。

上の表で、強制的な転勤を定期的に実施しているのは日本と韓国だけ、職業裁判官制に限ると日本だけです。欧米の主要国では、強制的な転勤がある国は存在しません。

私は「裁判官は定期的な転勤が存在するのが原則」と思い込んでいましたが、日本だけの特有の制度だったのですね。近い将来に、日本も主要諸外国並みの制度に変わっていくといいのですが。

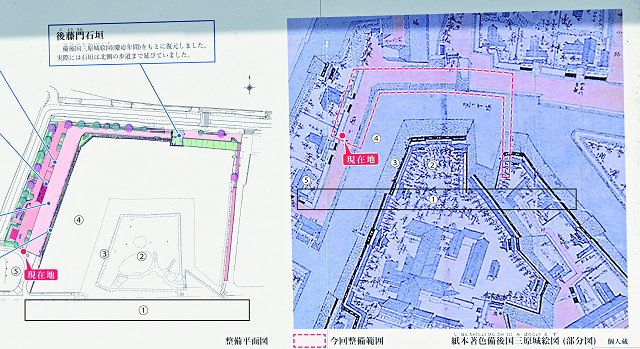

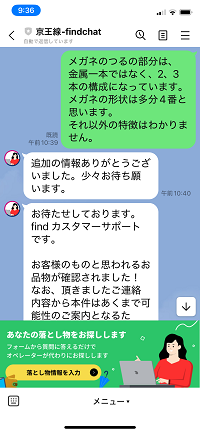

2023年11月、外出先でメガネを紛失したことがありました。京王井の頭線を明大前駅で降り、気がついたらメガネがありません。電車の中ではメガネを外して膝に置いており、降車するときにそのことを忘れて降りてしまい、メガネが車内に落ちたことが想定されます。

電車内に放置、あるいはどなたかが拾って駅に届けてくれることが期待できます。

京王電鉄の落とし物捜しについて検索したところ、LINEでやりとりできることがわかりました。

さっそくLINEのお友達登録を行い、必要な情報を入力しました。

「メガネの特徴を教えて欲しい」「メガネの写真を送って欲しい」と要求されますが、どちらも満足な回答はできません。唯一、「メガネのつるの部分は、金属1本ではなく、2,3本の構成になっている」との特徴を入力しました。

すると、「少々お待ちください」の返答の後、たった6分後に、「お客様のものと思われるお品物が確認されました!」との返答です。

保管場所は明大前駅近くの忘れ物取扱場所なので、私はすぐに行くことができました。出てきたメガネは、まさしく私が落としたメガネそのものでした。

このやりとりが下の画面1です。

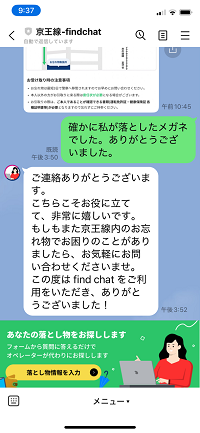

画面1 画面2

見つかったお礼を入力したら、上の画面2のように返答を受領しました。

今回の迅速な落とし物発見には感激してしまいました。

最近になって、以下のような新聞記事が出ていました。

落とし物の「返却率」が3倍に 京王電鉄で活躍する探し物名人は…

朝日新聞 2025年4月6日

『京王電鉄(東京都多摩市)で落とし物が持ち主に返ってくる「返却率」が、急速に上がっている。活躍しているのは、人工知能(AI)だ。』

『同社は2023年、外部企業との連携を推進する取り組み「KEIO OPEN INNOVATION PROGRAM」の採択企業であるfind(東京都中央区)が開発した「落とし物クラウドfind」を導入。24時間いつでも、メッセージアプリ「LINE」で落とし物の問い合わせの依頼ができるようにした。

利用者が落とし物の特徴や画像を送信すると、その情報を元にAIがデータベース内の落とし物情報と照合できるように。この絞り込みにより、迅速かつ効率的に落とし物を見つけることができるようになったという。

導入後、問い合わせがあった落とし物の返却率は3倍の3割に上昇。月1万6千件近くある落とし物のうち、6千件が持ち主のもとに返されるようになった。電話での問い合わせも3割近く減り、業務効率にもつながったという。』

私の落とし物の事例では、落とし物を見つける際においても、そして私からのお礼に対する返答にしても、あっという間に返ってきたので、ずいぶんすばしっこい人が対応しているのだな、と感心しました。実は人ではなく、AIが私と対話していたのかもしれません。

いずれにしても、便利な世の中になったものです。

電車内に放置、あるいはどなたかが拾って駅に届けてくれることが期待できます。

京王電鉄の落とし物捜しについて検索したところ、LINEでやりとりできることがわかりました。

さっそくLINEのお友達登録を行い、必要な情報を入力しました。

「メガネの特徴を教えて欲しい」「メガネの写真を送って欲しい」と要求されますが、どちらも満足な回答はできません。唯一、「メガネのつるの部分は、金属1本ではなく、2,3本の構成になっている」との特徴を入力しました。

すると、「少々お待ちください」の返答の後、たった6分後に、「お客様のものと思われるお品物が確認されました!」との返答です。

保管場所は明大前駅近くの忘れ物取扱場所なので、私はすぐに行くことができました。出てきたメガネは、まさしく私が落としたメガネそのものでした。

このやりとりが下の画面1です。

画面1 画面2

見つかったお礼を入力したら、上の画面2のように返答を受領しました。

今回の迅速な落とし物発見には感激してしまいました。

最近になって、以下のような新聞記事が出ていました。

落とし物の「返却率」が3倍に 京王電鉄で活躍する探し物名人は…

朝日新聞 2025年4月6日

『京王電鉄(東京都多摩市)で落とし物が持ち主に返ってくる「返却率」が、急速に上がっている。活躍しているのは、人工知能(AI)だ。』

『同社は2023年、外部企業との連携を推進する取り組み「KEIO OPEN INNOVATION PROGRAM」の採択企業であるfind(東京都中央区)が開発した「落とし物クラウドfind」を導入。24時間いつでも、メッセージアプリ「LINE」で落とし物の問い合わせの依頼ができるようにした。

利用者が落とし物の特徴や画像を送信すると、その情報を元にAIがデータベース内の落とし物情報と照合できるように。この絞り込みにより、迅速かつ効率的に落とし物を見つけることができるようになったという。

導入後、問い合わせがあった落とし物の返却率は3倍の3割に上昇。月1万6千件近くある落とし物のうち、6千件が持ち主のもとに返されるようになった。電話での問い合わせも3割近く減り、業務効率にもつながったという。』

私の落とし物の事例では、落とし物を見つける際においても、そして私からのお礼に対する返答にしても、あっという間に返ってきたので、ずいぶんすばしっこい人が対応しているのだな、と感心しました。実は人ではなく、AIが私と対話していたのかもしれません。

いずれにしても、便利な世の中になったものです。

第1報に続き、ジェイソン・ファゴン著「コードブレイカー――エリザベス・フリードマンと暗号解読の秘められし歴史」の第2報です。

この本の主役は、エリザベス・スミス・フリードマン(1892-1980)と、その夫のウィリアム・フリードマンです。

第1報では、エリザベスと沿岸警備隊における彼女のチームが、南米のナチのスパイ組織の通信暗号文を解読する活動までを記しました。また、ウィリアムと彼が率いる陸軍暗号解読班が日本の外交暗号パープルを解読し、パープル暗号複合機を制作するまでを記しました。

パープル制覇は、ウィリアムが本格的な暗号解読者としてなしとげた最後の偉業、最後の命がけの登攀となりました。この時点から晩年にかけて、ウィリアムは暗号機の発明と、インテリジェンス機関の設立という側面から国のために働くこととなります。

イギリスにはイギリス安全保障調整局(BSC)という組織がありました。1000人の組織員が、「アメリカの孤立主義を終わらせて戦争に参戦させる」ことを目的に邁進しています。イギリスはフーパーのFBIと協力しようとしますがフーバーは拒否しました。イギリスはフーバー以外の協力を獲得すべく運動し、ルーズベルト大統領は情報調整局(COI)を創設しました。CIAの前身です。このときから、イギリス人がエリザベス・フリードマンに親しげに近づいてくるようになりました。イギリスはすでに無線傍受技術を持っていましたが、イギリスからは信号を入手できない地域がありました。イギリスは、アメリカにおける無線インテリジェンスや暗号解読に強いのは沿岸警備隊であると知りました。

イギリスのBSCがヨーロッパ全域に設置した無線局と、アメリカ沿岸警備隊の傍受通信が互いを補うこととなります。

フーバーのFBIは、数種類の未知の暗号システムについて沿岸警備隊に手助けを求めてきました。エリザベスは、スパイの一部が書籍サイファを用いていることを見抜き、また回転グリルを用いる暗号については、暗号文から得られる手がかりだけをもとに推論し、5回か6回のひらめきを経てルールを見破りました。

1941年1月、ウィリアム・フリードマンは、ウォルター・リード総合病院の神経精神科に自分から診療を受けに来ました。エリザベスに知らせずにです。数日前に倒れたのだが多分神経がやられたのだろう、とウィリアムは話しました。

ウィリアムはそれから2ヶ月半、この病院の精神科病棟で過ごしました。外出は許されませんでした。

1941年3月、病気の診断が確定し、ウィリアムは陸軍の任務に戻ってよし、となりました。ウィリアムは陸軍の職場に復帰しましたが、以前とは全くちがう人間となり、この先も元に戻るてことはありませんでした。退院から三週間後、ウィリアムは陸軍から「健康上不適格という理由で」名誉除隊となったとの通知を受けました。ウィリアムは徹底的に抗議しましたが、除隊となり、民間人の立場で任務を続けるほかなくなりました。

エリザベスは、抑うつ状態にあるウィリアムの面倒を見ながら、仕事も続けなくてはなりませんでした。

ヨハスネ・ジークフリート・ベッカーは、ナチの親衛隊の士官でかつ南米で活動したスパイでした。7カ国でスパイを使い、ナチ支持者とともに政治的陰謀や軍事クーデターを組織し、地下無線局を設置しました。

沿岸警備隊のエリザベスのチームは、南米発信の暗号文を解読していきます。解読文は、フーパーのFBIにも提供されました。FBIはこの解読文をあたかもFBI発であるように偽装しました。そのため、エリザベスが記録から抹消され、後年J・エドガー・フーバーがエリザベスの業績を横取りしていきました。

2000年に国立公文書館に保管された極秘資料が機密解除され、FBIではなく沿岸警備隊が、無線通信回路を解明したことを証明しているのでした。

1941年12月、『真珠湾攻撃のニュースがフリードマン家に入ると、ウィリアムはせかせかと歩き回って小声でつかえながら、理解できないとつぶやいた。エリザベスの耳に、「でも、彼らは分かっていたじゃないか。分かっていた、わかっていたはずだ」という声が何度も聞こえてきた。』

ウィリアムら暗号解読者たちには、少なくとも数日前から、日本軍の攻撃態勢が整っていることはマジックから一目瞭然でした。ただひとつなぞだったのは、攻撃目標地点でした。それなのになぜ、ハワイの米軍は何の供えもなく不意打ちされてしまったのか?

それから長年にわたり、何が間違っていたのだろうという疑問がウィリアムの頭から離れませんでした。軍部が真珠湾の司令官に専用のパープル暗号機を提供しなかったせいで、真珠湾では直接マジックを読むことができませんでした。

日本の外交暗号パープルがアメリカで解読されており、真珠湾攻撃前に米大統領に手渡すはずだった最後通牒は、事前に解読されて米政府内で読まれていました。日本が米国に開戦することは明らかでした。それなのになぜ、真珠湾の米海軍・陸軍は無防備でやられてしまったのか。これは、アメリカの暗号関係者にとって最大の謎でした。このブログでも何回も取り上げています。たとえば

ルーズベルト大統領は真珠湾攻撃を事前に知っていたか 2008-10-04(ブログ記事)

『日本政府は、アメリカに対する最後通牒を真珠湾攻撃開始の30分前に米国政府に手交する段取りとしていました。そしてその通告文(第1部から第14部まで)が、外交暗号に組まれて在米日本大使館に送信されます。

まず第13部までが送信されます。米国は直ちにこれを解読し、アメリカ東部時間で12月6日の夜遅くにはルーズベルト大統領に届けます。これを読んだ大統領は「これは戦争だ」とつぶやいたことが知られています。

アメリカ東部時間で7日の午前9時には、最後の第14部も到着し米国に解読されます。「これ以上、外交交渉により合意に到達することは不可能と認む」「全14部の通告を貴地時間7日午後1時にハルに手交せよ」とあります。東部時間午後1時は、ハワイ時間午前7時半です。

もちろん、米海軍作戦部長のスタークもこの情報を知らされます。部下から「いますぐキンメル大将(ハワイ太平洋艦隊司令長官)に警告されてはいかがでしょうか」と進言され、スタークは受話器を取り上げます。午前10時45分です。スタークはキンメルに電話をせず、代わりにホワイトハウスを呼び出しましたが、大統領は話し中でした。スタークはそのまま受話器を置き、あとは何もしませんでした。

米陸軍については、マーシャル参謀総長がつかまりません。自宅から乗馬に出かけたことになっています。やっと家に戻ったのは11時25分でした。マーシャルはスタークと電話連絡し、スタークはハワイへの連絡に海軍の電信網を使ってはどうかと提案しますが、マーシャルはそれを利用しません。そしてその緊急命令は、なぜか商業通信RCAによって打電され、実際にハワイのショート陸軍司令官に届いたのは真珠湾攻撃が終わった後でした。

結局、米国政府首脳は、「日本が東部時間午後1時の直後に、どこかの地点で米国に攻撃を仕掛けてくる」ということを知っていながら、ハワイにはその情報を伝えていなかったのです。』

--以上、ブログ記事-------------------

日本から米国への最後通牒の暗号解読に直接携わっていたウィリアムには、その解読情報が生かされず、ハワイが無防備で攻撃されたことに納得がいかなかったのでしょう。

開戦後、さまざまな暗号任務にフリードマン夫人の手を借りたいとの声があがりました。ウィリアム・ドノヴァンは、情報調整局、後のCIAを設立する業務を行っていました。エリザベスが名指しされ、CIAの原型の原型となる初の恒久的暗号部門の立ち上げに尽力しました。

沿岸警備隊に戻ったエリザベスは、南米からの傍受通信の解読を再開しました。

1942年3月、FBIと南米の警察は、ナチのスパイ網の一斉検挙を試みました。しかし、一斉検挙は不首尾に終わり、さらにはスパイ網が用いる暗号システムがすっかり変更されました。

それ以来、アメリカとイギリスの諜報網は、有益な情報はFBIにもらさない、との行動を取るようになりました。

エリザベスらがスパイ網の暗号を解読すると、スパイ網は暗号を変更します。この繰り返しでした。1942年冬には、やっとのことでスパイ網の秘密の通信回線をふたたび掌握できるようになりました。

ただひとつ、解読できない回路3-Nがありました。通信文がエニグマ機のどれかで暗号化されていると推測しました。

当時、ナチスドイツと敵対していない国はアルゼンチンのみでした。1943年1月、ナチススパイのジークフリート・ベッカー、別名「サルゴ」がブエノスアイレスに現れました。エニグマ暗号機をもってきました。無線技士のウッツィンガーは、強力な無線局を一つ造り、ベルリンには3つの無線局があると思い込ませることにしました。赤はベッカーと親衛隊の協力者を結ぶ回線、緑はハンス・ハルニッシュとウプヴェーアを結ぶ回線、青は「大使館の連中」用です。

エリザベスのチームとイギリスのチームが、それぞれ単独で3-Nの解読に成功しました。エニグマにはいくつもの種類がありますが、今回のエニグマは中程度のセキュリティでした。

南米のベッカーたちナチスパイは、南米各国の政府転覆計画を推進していました。その状況は、暗号を解読しているエリザベスらに筒抜けでした。

連合国当局は、これら暗号解読情報をも参照して、アルゼンチン政府に脅しをかけました。その結果、アルゼンチン政府は、ドイツおよび日本とのあらゆる関係を断絶するに至りました。

さらに、南米ナチの赤用の新しい3台目のエニグマについても、エリザベスたちは解読に成功します。イギリスに報告したところ、「自分たちも解読に成功したところだ」との回答がありました。

南米のナチ諜報網はとうとう、壊滅されることとなりました。実際に捜査し逮捕したのは南米の警察とアメリカのFBIでしたが、必要な情報の大部分を提供したのはエリザベスが率いる沿岸警備隊チームでした。エリザベスらの貢献のおかげで、南米諸国は枢軸国側に奪い取られずに済んだのです。しかしそのことは、当時は明かされることがありませんでした。

欧州での戦争が終了すると、ウィリアムはナチの諜報関係資料を収集するためのチームに配属となり、ドイツに向かいました。

ウィリアムはドイツからイギリスに向かい、イギリスのアラン・チューリングと会いました。チューリングは、ドイツのエニグマを解読する上での中心人物と目される天才数学者です。イギリスは1952年、アラン・チューリングが同性愛者であるという理由で、機密情報の取り扱い資格を剥奪しました。のちにチューリングは、明らかに自殺と思われる状態で死んでいるのを発見されました。

イギリスでウィリアムは、ナチの諜報活動について調べました。会ったドイツ人捕虜のなかには、ナチの一流の暗号家であるヴィルヘルム・フリッケ博士とエーリッヒ・ヒュッテンハインがいました。捕虜の尋問や調べた文書から、ドイツはエニグマ機の安全性をつゆほども疑っていなかったと判断しました。一方、ウィリアム自身がフランク・ローレットと共同開発したシガバを破ることができないでいたと知り、誇りに思いました。

日本との戦争が終結し、ウィリアムはアメリカに帰国しました。

ウィリアムは、戦後のアメリカ諜報機関をどのように設計するかの議論に参画し、1952年、国家安全保障庁(NSA)が誕生することとなります。また、自身の開発した暗号機の技術解説をまとめ、商品化を目指して特許を出願するつもりになっています。

ウィリアムの鬱症状は1947年に再発しました。

エリザベスとウィリアムは、自分たちが関係した暗号関係の書類を自宅図書館で保管していました。そしてこれら書類を、ジョージ・C・マーシャル財団に寄贈することに決めました。

1969年、ウィリアムが心臓発作によって亡くなりました。

葬儀が終わると、エリザベスはウィリアムの残した書類について目録の作成に取りかかりました。そしてエリザベス関連の書類を含め、レキシントンのジョージ・C・マーシャル財団図書館に運び込みました。

1980年、エリザベスは88歳で亡くなりました。

それから何年ものあいだ、何も起こりませんでした。

暗号解読に従事する女性たちが、エリザベスに注目するようになりました。

そして2014年、この本の著者のジェイソン・ファゴンが、財団図書館に眠るエリザベスの書類にたどり着きます。主任記録保管人は、「エリザベスの資料はすばらしいですよ」と伝えました。

ただし財団図書館の所蔵書類は、所蔵当時に機密指定になっていないものに限られます。そこで、財団図書館の書類調査だけでは、ぽっかりと穴が開いている状況でした。著者はその部分を、最近になって機密が解除された公文書によって埋めていきました。

以上が、エリザベス・フリードマンとウィリアム・フリードマンの歴史です。

この2人が、夫婦で暗号解読の仕事を行うことで暗号学を深め、次いでそれぞれが単独で政府、軍、沿岸警備隊での暗号解読に邁進することで、アメリカの暗号解読の能力は秀逸なものになっていきました。

日本の外交暗号パープルは、ウィリアムが率いるチームによって解読されました。

ドイツの暗号エニグマは、主にイギリスの努力によって解読されたようですが、アメリカのエリザベスのチームも、ほど同じタイミングで各種のエニグマの解読に成功しています。

一方、米軍が主に用いた暗号システムは、ウィリアムが率いるチームによって造り出され、日本もドイツもその暗号を破ることはできませんでした。

このように見ていくと、第二次大戦での暗号の世界において、米英が日独に優位に立っていた理由の相当の部分が、エリザベス・フリードマンとウィリアム・フリードマンという2人の功績によるのではないか、という気がしてきます。

この本の主役は、エリザベス・スミス・フリードマン(1892-1980)と、その夫のウィリアム・フリードマンです。

第1報では、エリザベスと沿岸警備隊における彼女のチームが、南米のナチのスパイ組織の通信暗号文を解読する活動までを記しました。また、ウィリアムと彼が率いる陸軍暗号解読班が日本の外交暗号パープルを解読し、パープル暗号複合機を制作するまでを記しました。

パープル制覇は、ウィリアムが本格的な暗号解読者としてなしとげた最後の偉業、最後の命がけの登攀となりました。この時点から晩年にかけて、ウィリアムは暗号機の発明と、インテリジェンス機関の設立という側面から国のために働くこととなります。

イギリスにはイギリス安全保障調整局(BSC)という組織がありました。1000人の組織員が、「アメリカの孤立主義を終わらせて戦争に参戦させる」ことを目的に邁進しています。イギリスはフーパーのFBIと協力しようとしますがフーバーは拒否しました。イギリスはフーバー以外の協力を獲得すべく運動し、ルーズベルト大統領は情報調整局(COI)を創設しました。CIAの前身です。このときから、イギリス人がエリザベス・フリードマンに親しげに近づいてくるようになりました。イギリスはすでに無線傍受技術を持っていましたが、イギリスからは信号を入手できない地域がありました。イギリスは、アメリカにおける無線インテリジェンスや暗号解読に強いのは沿岸警備隊であると知りました。

イギリスのBSCがヨーロッパ全域に設置した無線局と、アメリカ沿岸警備隊の傍受通信が互いを補うこととなります。

フーバーのFBIは、数種類の未知の暗号システムについて沿岸警備隊に手助けを求めてきました。エリザベスは、スパイの一部が書籍サイファを用いていることを見抜き、また回転グリルを用いる暗号については、暗号文から得られる手がかりだけをもとに推論し、5回か6回のひらめきを経てルールを見破りました。

1941年1月、ウィリアム・フリードマンは、ウォルター・リード総合病院の神経精神科に自分から診療を受けに来ました。エリザベスに知らせずにです。数日前に倒れたのだが多分神経がやられたのだろう、とウィリアムは話しました。

ウィリアムはそれから2ヶ月半、この病院の精神科病棟で過ごしました。外出は許されませんでした。

1941年3月、病気の診断が確定し、ウィリアムは陸軍の任務に戻ってよし、となりました。ウィリアムは陸軍の職場に復帰しましたが、以前とは全くちがう人間となり、この先も元に戻るてことはありませんでした。退院から三週間後、ウィリアムは陸軍から「健康上不適格という理由で」名誉除隊となったとの通知を受けました。ウィリアムは徹底的に抗議しましたが、除隊となり、民間人の立場で任務を続けるほかなくなりました。

エリザベスは、抑うつ状態にあるウィリアムの面倒を見ながら、仕事も続けなくてはなりませんでした。

ヨハスネ・ジークフリート・ベッカーは、ナチの親衛隊の士官でかつ南米で活動したスパイでした。7カ国でスパイを使い、ナチ支持者とともに政治的陰謀や軍事クーデターを組織し、地下無線局を設置しました。

沿岸警備隊のエリザベスのチームは、南米発信の暗号文を解読していきます。解読文は、フーパーのFBIにも提供されました。FBIはこの解読文をあたかもFBI発であるように偽装しました。そのため、エリザベスが記録から抹消され、後年J・エドガー・フーバーがエリザベスの業績を横取りしていきました。

2000年に国立公文書館に保管された極秘資料が機密解除され、FBIではなく沿岸警備隊が、無線通信回路を解明したことを証明しているのでした。

1941年12月、『真珠湾攻撃のニュースがフリードマン家に入ると、ウィリアムはせかせかと歩き回って小声でつかえながら、理解できないとつぶやいた。エリザベスの耳に、「でも、彼らは分かっていたじゃないか。分かっていた、わかっていたはずだ」という声が何度も聞こえてきた。』

ウィリアムら暗号解読者たちには、少なくとも数日前から、日本軍の攻撃態勢が整っていることはマジックから一目瞭然でした。ただひとつなぞだったのは、攻撃目標地点でした。それなのになぜ、ハワイの米軍は何の供えもなく不意打ちされてしまったのか?

それから長年にわたり、何が間違っていたのだろうという疑問がウィリアムの頭から離れませんでした。軍部が真珠湾の司令官に専用のパープル暗号機を提供しなかったせいで、真珠湾では直接マジックを読むことができませんでした。

日本の外交暗号パープルがアメリカで解読されており、真珠湾攻撃前に米大統領に手渡すはずだった最後通牒は、事前に解読されて米政府内で読まれていました。日本が米国に開戦することは明らかでした。それなのになぜ、真珠湾の米海軍・陸軍は無防備でやられてしまったのか。これは、アメリカの暗号関係者にとって最大の謎でした。このブログでも何回も取り上げています。たとえば

ルーズベルト大統領は真珠湾攻撃を事前に知っていたか 2008-10-04(ブログ記事)

『日本政府は、アメリカに対する最後通牒を真珠湾攻撃開始の30分前に米国政府に手交する段取りとしていました。そしてその通告文(第1部から第14部まで)が、外交暗号に組まれて在米日本大使館に送信されます。

まず第13部までが送信されます。米国は直ちにこれを解読し、アメリカ東部時間で12月6日の夜遅くにはルーズベルト大統領に届けます。これを読んだ大統領は「これは戦争だ」とつぶやいたことが知られています。

アメリカ東部時間で7日の午前9時には、最後の第14部も到着し米国に解読されます。「これ以上、外交交渉により合意に到達することは不可能と認む」「全14部の通告を貴地時間7日午後1時にハルに手交せよ」とあります。東部時間午後1時は、ハワイ時間午前7時半です。

もちろん、米海軍作戦部長のスタークもこの情報を知らされます。部下から「いますぐキンメル大将(ハワイ太平洋艦隊司令長官)に警告されてはいかがでしょうか」と進言され、スタークは受話器を取り上げます。午前10時45分です。スタークはキンメルに電話をせず、代わりにホワイトハウスを呼び出しましたが、大統領は話し中でした。スタークはそのまま受話器を置き、あとは何もしませんでした。

米陸軍については、マーシャル参謀総長がつかまりません。自宅から乗馬に出かけたことになっています。やっと家に戻ったのは11時25分でした。マーシャルはスタークと電話連絡し、スタークはハワイへの連絡に海軍の電信網を使ってはどうかと提案しますが、マーシャルはそれを利用しません。そしてその緊急命令は、なぜか商業通信RCAによって打電され、実際にハワイのショート陸軍司令官に届いたのは真珠湾攻撃が終わった後でした。

結局、米国政府首脳は、「日本が東部時間午後1時の直後に、どこかの地点で米国に攻撃を仕掛けてくる」ということを知っていながら、ハワイにはその情報を伝えていなかったのです。』

--以上、ブログ記事-------------------

日本から米国への最後通牒の暗号解読に直接携わっていたウィリアムには、その解読情報が生かされず、ハワイが無防備で攻撃されたことに納得がいかなかったのでしょう。

開戦後、さまざまな暗号任務にフリードマン夫人の手を借りたいとの声があがりました。ウィリアム・ドノヴァンは、情報調整局、後のCIAを設立する業務を行っていました。エリザベスが名指しされ、CIAの原型の原型となる初の恒久的暗号部門の立ち上げに尽力しました。

沿岸警備隊に戻ったエリザベスは、南米からの傍受通信の解読を再開しました。

1942年3月、FBIと南米の警察は、ナチのスパイ網の一斉検挙を試みました。しかし、一斉検挙は不首尾に終わり、さらにはスパイ網が用いる暗号システムがすっかり変更されました。

それ以来、アメリカとイギリスの諜報網は、有益な情報はFBIにもらさない、との行動を取るようになりました。

エリザベスらがスパイ網の暗号を解読すると、スパイ網は暗号を変更します。この繰り返しでした。1942年冬には、やっとのことでスパイ網の秘密の通信回線をふたたび掌握できるようになりました。

ただひとつ、解読できない回路3-Nがありました。通信文がエニグマ機のどれかで暗号化されていると推測しました。

当時、ナチスドイツと敵対していない国はアルゼンチンのみでした。1943年1月、ナチススパイのジークフリート・ベッカー、別名「サルゴ」がブエノスアイレスに現れました。エニグマ暗号機をもってきました。無線技士のウッツィンガーは、強力な無線局を一つ造り、ベルリンには3つの無線局があると思い込ませることにしました。赤はベッカーと親衛隊の協力者を結ぶ回線、緑はハンス・ハルニッシュとウプヴェーアを結ぶ回線、青は「大使館の連中」用です。

エリザベスのチームとイギリスのチームが、それぞれ単独で3-Nの解読に成功しました。エニグマにはいくつもの種類がありますが、今回のエニグマは中程度のセキュリティでした。

南米のベッカーたちナチスパイは、南米各国の政府転覆計画を推進していました。その状況は、暗号を解読しているエリザベスらに筒抜けでした。

連合国当局は、これら暗号解読情報をも参照して、アルゼンチン政府に脅しをかけました。その結果、アルゼンチン政府は、ドイツおよび日本とのあらゆる関係を断絶するに至りました。

さらに、南米ナチの赤用の新しい3台目のエニグマについても、エリザベスたちは解読に成功します。イギリスに報告したところ、「自分たちも解読に成功したところだ」との回答がありました。

南米のナチ諜報網はとうとう、壊滅されることとなりました。実際に捜査し逮捕したのは南米の警察とアメリカのFBIでしたが、必要な情報の大部分を提供したのはエリザベスが率いる沿岸警備隊チームでした。エリザベスらの貢献のおかげで、南米諸国は枢軸国側に奪い取られずに済んだのです。しかしそのことは、当時は明かされることがありませんでした。

欧州での戦争が終了すると、ウィリアムはナチの諜報関係資料を収集するためのチームに配属となり、ドイツに向かいました。

ウィリアムはドイツからイギリスに向かい、イギリスのアラン・チューリングと会いました。チューリングは、ドイツのエニグマを解読する上での中心人物と目される天才数学者です。イギリスは1952年、アラン・チューリングが同性愛者であるという理由で、機密情報の取り扱い資格を剥奪しました。のちにチューリングは、明らかに自殺と思われる状態で死んでいるのを発見されました。

イギリスでウィリアムは、ナチの諜報活動について調べました。会ったドイツ人捕虜のなかには、ナチの一流の暗号家であるヴィルヘルム・フリッケ博士とエーリッヒ・ヒュッテンハインがいました。捕虜の尋問や調べた文書から、ドイツはエニグマ機の安全性をつゆほども疑っていなかったと判断しました。一方、ウィリアム自身がフランク・ローレットと共同開発したシガバを破ることができないでいたと知り、誇りに思いました。

日本との戦争が終結し、ウィリアムはアメリカに帰国しました。

ウィリアムは、戦後のアメリカ諜報機関をどのように設計するかの議論に参画し、1952年、国家安全保障庁(NSA)が誕生することとなります。また、自身の開発した暗号機の技術解説をまとめ、商品化を目指して特許を出願するつもりになっています。

ウィリアムの鬱症状は1947年に再発しました。

エリザベスとウィリアムは、自分たちが関係した暗号関係の書類を自宅図書館で保管していました。そしてこれら書類を、ジョージ・C・マーシャル財団に寄贈することに決めました。

1969年、ウィリアムが心臓発作によって亡くなりました。

葬儀が終わると、エリザベスはウィリアムの残した書類について目録の作成に取りかかりました。そしてエリザベス関連の書類を含め、レキシントンのジョージ・C・マーシャル財団図書館に運び込みました。

1980年、エリザベスは88歳で亡くなりました。

それから何年ものあいだ、何も起こりませんでした。

暗号解読に従事する女性たちが、エリザベスに注目するようになりました。

そして2014年、この本の著者のジェイソン・ファゴンが、財団図書館に眠るエリザベスの書類にたどり着きます。主任記録保管人は、「エリザベスの資料はすばらしいですよ」と伝えました。

ただし財団図書館の所蔵書類は、所蔵当時に機密指定になっていないものに限られます。そこで、財団図書館の書類調査だけでは、ぽっかりと穴が開いている状況でした。著者はその部分を、最近になって機密が解除された公文書によって埋めていきました。

以上が、エリザベス・フリードマンとウィリアム・フリードマンの歴史です。

この2人が、夫婦で暗号解読の仕事を行うことで暗号学を深め、次いでそれぞれが単独で政府、軍、沿岸警備隊での暗号解読に邁進することで、アメリカの暗号解読の能力は秀逸なものになっていきました。

日本の外交暗号パープルは、ウィリアムが率いるチームによって解読されました。

ドイツの暗号エニグマは、主にイギリスの努力によって解読されたようですが、アメリカのエリザベスのチームも、ほど同じタイミングで各種のエニグマの解読に成功しています。

一方、米軍が主に用いた暗号システムは、ウィリアムが率いるチームによって造り出され、日本もドイツもその暗号を破ることはできませんでした。

このように見ていくと、第二次大戦での暗号の世界において、米英が日独に優位に立っていた理由の相当の部分が、エリザベス・フリードマンとウィリアム・フリードマンという2人の功績によるのではないか、という気がしてきます。