11月30日に茨城県笠間市の笠間城を訪問しました。

笠間城は、常磐線の友部駅、あるいは水戸線の笠間駅が最寄りです。友部駅からかさま観光周遊バスが運行され、往きはこれを利用するのが便利です。常磐線の品川発の特急が1時間に1本運行され、下り特急の到着時刻に合わせて周遊バスが出発します。

今回は、10時14分品川発の特急ときわ57号に乗り、友部11時37分着です。周遊バスが11時50分に発車し、笠間城最寄りの⑪日動美術館バス停着が12時7分です。

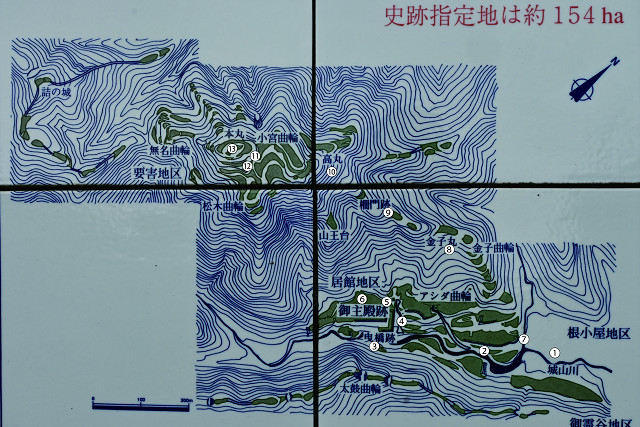

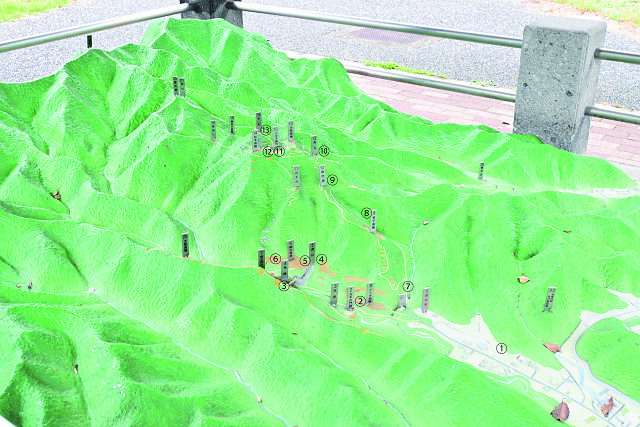

笠間城模型

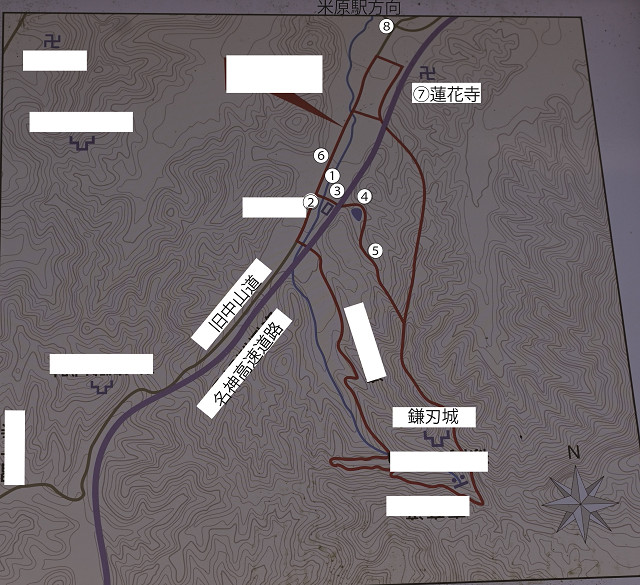

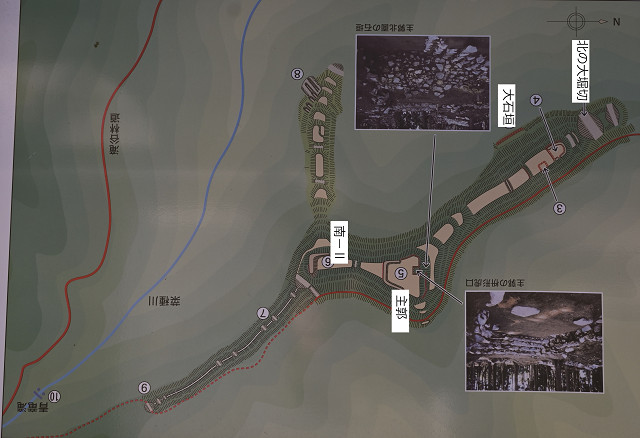

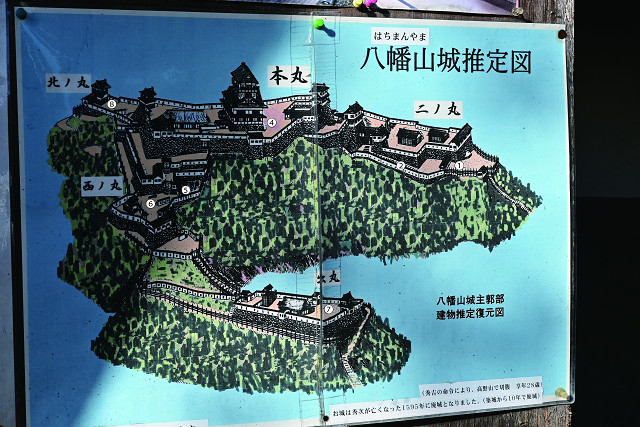

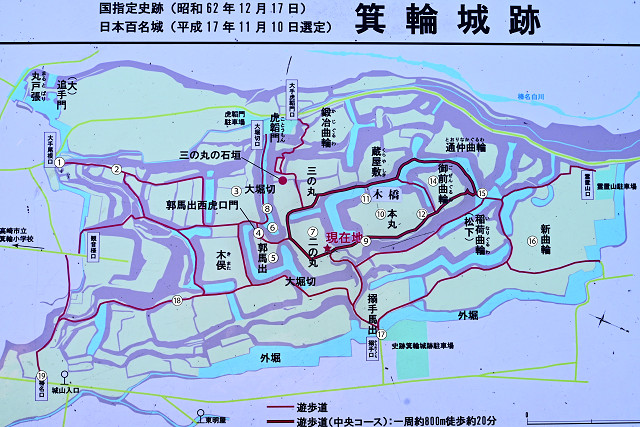

笠間城は城跡としてはほとんど何も残っていません。上の模型、下の地図で、①天守曲輪、②本丸、③二曲輪、④三曲輪、⑤大手門、⑥的場丸(通称千人溜)などが配置されていました。

笠間城地図

笠間城跡サイトにも地図が掲載されています。

周遊バスで⑪日動美術館バス停に到着すると、まずはスタンプが置いてある「井筒屋」を探します。バス停から緩く下った先のT字路を左折したところの三階建ての建物と教えられました。地図で⑫井筒屋です。

⑫かさま歴史交流館井筒屋

井筒屋は不思議な建物で、1階には小さなお土産屋さんなど、2階は展示施設になっていました。建物の前と奥では菊が飾られていました(下写真)。

井筒屋での菊まつり

笠間城は、⑫井筒屋から⑪日動美術館前に戻り、さらに先に進んだところの右方向のようです。駐車場の手前を右折すると山に登っていく道が見えます。ここを進んでみました。

道の脇はちょうど紅葉時でした(下写真)。

紅葉

ちょっと歩くと広場に出ます。⑭下屋敷跡のようです。

⑭下屋敷跡

下屋敷跡の奥に、下写真の時鐘楼が建っています。笠間藩が鐘楼を設けたのは1662年、その後、鐘楼を下屋敷の一角に移し、時鐘を撞かせました。現在の時鐘は三代目とのことです。鐘楼は1970年に現正福寺に移され、2001年に現在地に新築移転した、とのことです。

時鐘楼

下屋敷の曲輪の先から、山道の階段道が始まります。

階段道

階段道の途中に石垣の痕跡も見られました(下写真)。

石垣

城跡

階段道

道は、②本丸を経由して続いているはずですが、どこが②本丸かわからないうちに、①天守曲輪の最後の登りとなります。

天守曲輪の石垣

この天守曲輪の石垣が、笠間城の最大のモニュメントらしいのですが、東日本大震災で損傷したらしく、現在は上の写真のように一部がビニールシートで覆われていました。そして、最後の階段部分(下写真)は通行止めとなっていました。

天守曲輪への階段(通行止め)

このあと、元来た道を戻りました。

ところで、昼食はお城訪問の前にいただいていました。

⑫井筒屋の前のT字路が観光客で賑やかでした。そこは笠間稲荷神社の門前通りのようです。⑬にそば・うどん店があったので入りました。メニューの中のけんちんうどんそばが郷土料理っぽかったので注文してみました。「うどんとそばのどちらがお勧めですか?」と聞いたところ、「栃木の人はうどんが多い」との答です。とりあえずうどんを頼みましたが、ここは茨城なのになんで栃木?が良く分かりませんでした。下写真です。

けんちんうどん

帰ってから「けんちん 茨城」で検索したところ、以下のような情報が見つかりました。

つけけんちん 茨城県

『茨城県は、朝晩の寒暖差が大きく、水捌けの良い傾斜地が多いことから、江戸時代からそば栽培が盛んであった。』

『根菜類がよくとれる茨城県では「けんちん汁」もよくつくられたため、「けんちん汁」にそばをつけて食べるのが風習になった。』

『里芋、大根、ごぼう、こんにゃく、ねぎ、人参などを炒め、味噌と醤油、みりんで味付けをした温かい「けんちん汁」に、ざるそばを別にそえていただく。太めのそばを使うのが特徴である。なお、「けんちん汁」にそばを入れて食べる場合は、「けんちんそば」と呼ばれる。』

どうも、うどんではなくそばのようです。それも、ざるそばを別にそえていただくとのことです。

さて、笠間城の来歴です。ウィキに詳細が載っています。

笠間城の創建は鎌倉時代とされ、笠間氏が約370年にわたって本拠としました。1598年、この地を得た蒲生秀行は重臣蒲生鄕成を城代に配置し、中世城郭から近世城郭に改修されました。

関ヶ原の戦い後には、松井松平家、小笠原氏、戸田松平家、そして永井氏が入りました。ついで、浅野氏が入り、山麓に⑭下屋敷を造営しました。その後、井上氏、本庄氏、再び井上氏、そして廃藩まで牧野氏が居城しました。山上の城は幕末まで存続しました。

笠間城から東京までの帰路は種々選べます。まず、かさま観光周遊バスは、反時計回りしかありません。帰りは、このバスに乗って笠間駅まで約17分、あるいは友部駅まで約40分です。今回は、バスで笠間駅に行き、そこから水戸線で小山、小山からは湘南新宿ラインで新宿へ、というルートを採用しました。

ところが、バスが遅れて到着しました。笠間駅での待ち時間が9分しかないところ、間に合うか微妙でした。何とか2分前に駅に到着し、無事予定の電車に乗ることができました。

笠間城は、常磐線の友部駅、あるいは水戸線の笠間駅が最寄りです。友部駅からかさま観光周遊バスが運行され、往きはこれを利用するのが便利です。常磐線の品川発の特急が1時間に1本運行され、下り特急の到着時刻に合わせて周遊バスが出発します。

今回は、10時14分品川発の特急ときわ57号に乗り、友部11時37分着です。周遊バスが11時50分に発車し、笠間城最寄りの⑪日動美術館バス停着が12時7分です。

笠間城模型

笠間城は城跡としてはほとんど何も残っていません。上の模型、下の地図で、①天守曲輪、②本丸、③二曲輪、④三曲輪、⑤大手門、⑥的場丸(通称千人溜)などが配置されていました。

笠間城地図

笠間城跡サイトにも地図が掲載されています。

周遊バスで⑪日動美術館バス停に到着すると、まずはスタンプが置いてある「井筒屋」を探します。バス停から緩く下った先のT字路を左折したところの三階建ての建物と教えられました。地図で⑫井筒屋です。

⑫かさま歴史交流館井筒屋

井筒屋は不思議な建物で、1階には小さなお土産屋さんなど、2階は展示施設になっていました。建物の前と奥では菊が飾られていました(下写真)。

井筒屋での菊まつり

笠間城は、⑫井筒屋から⑪日動美術館前に戻り、さらに先に進んだところの右方向のようです。駐車場の手前を右折すると山に登っていく道が見えます。ここを進んでみました。

道の脇はちょうど紅葉時でした(下写真)。

紅葉

ちょっと歩くと広場に出ます。⑭下屋敷跡のようです。

⑭下屋敷跡

下屋敷跡の奥に、下写真の時鐘楼が建っています。笠間藩が鐘楼を設けたのは1662年、その後、鐘楼を下屋敷の一角に移し、時鐘を撞かせました。現在の時鐘は三代目とのことです。鐘楼は1970年に現正福寺に移され、2001年に現在地に新築移転した、とのことです。

時鐘楼

下屋敷の曲輪の先から、山道の階段道が始まります。

階段道

階段道の途中に石垣の痕跡も見られました(下写真)。

石垣

城跡

階段道

道は、②本丸を経由して続いているはずですが、どこが②本丸かわからないうちに、①天守曲輪の最後の登りとなります。

天守曲輪の石垣

この天守曲輪の石垣が、笠間城の最大のモニュメントらしいのですが、東日本大震災で損傷したらしく、現在は上の写真のように一部がビニールシートで覆われていました。そして、最後の階段部分(下写真)は通行止めとなっていました。

天守曲輪への階段(通行止め)

このあと、元来た道を戻りました。

ところで、昼食はお城訪問の前にいただいていました。

⑫井筒屋の前のT字路が観光客で賑やかでした。そこは笠間稲荷神社の門前通りのようです。⑬にそば・うどん店があったので入りました。メニューの中のけんちんうどんそばが郷土料理っぽかったので注文してみました。「うどんとそばのどちらがお勧めですか?」と聞いたところ、「栃木の人はうどんが多い」との答です。とりあえずうどんを頼みましたが、ここは茨城なのになんで栃木?が良く分かりませんでした。下写真です。

けんちんうどん

帰ってから「けんちん 茨城」で検索したところ、以下のような情報が見つかりました。

つけけんちん 茨城県

『茨城県は、朝晩の寒暖差が大きく、水捌けの良い傾斜地が多いことから、江戸時代からそば栽培が盛んであった。』

『根菜類がよくとれる茨城県では「けんちん汁」もよくつくられたため、「けんちん汁」にそばをつけて食べるのが風習になった。』

『里芋、大根、ごぼう、こんにゃく、ねぎ、人参などを炒め、味噌と醤油、みりんで味付けをした温かい「けんちん汁」に、ざるそばを別にそえていただく。太めのそばを使うのが特徴である。なお、「けんちん汁」にそばを入れて食べる場合は、「けんちんそば」と呼ばれる。』

どうも、うどんではなくそばのようです。それも、ざるそばを別にそえていただくとのことです。

さて、笠間城の来歴です。ウィキに詳細が載っています。

笠間城の創建は鎌倉時代とされ、笠間氏が約370年にわたって本拠としました。1598年、この地を得た蒲生秀行は重臣蒲生鄕成を城代に配置し、中世城郭から近世城郭に改修されました。

関ヶ原の戦い後には、松井松平家、小笠原氏、戸田松平家、そして永井氏が入りました。ついで、浅野氏が入り、山麓に⑭下屋敷を造営しました。その後、井上氏、本庄氏、再び井上氏、そして廃藩まで牧野氏が居城しました。山上の城は幕末まで存続しました。

笠間城から東京までの帰路は種々選べます。まず、かさま観光周遊バスは、反時計回りしかありません。帰りは、このバスに乗って笠間駅まで約17分、あるいは友部駅まで約40分です。今回は、バスで笠間駅に行き、そこから水戸線で小山、小山からは湘南新宿ラインで新宿へ、というルートを採用しました。

ところが、バスが遅れて到着しました。笠間駅での待ち時間が9分しかないところ、間に合うか微妙でした。何とか2分前に駅に到着し、無事予定の電車に乗ることができました。