ヨーロッパアルプスの三大北壁として、アイガー北壁、マッターホルン北壁、グランド・ジョラス北壁が知られています。

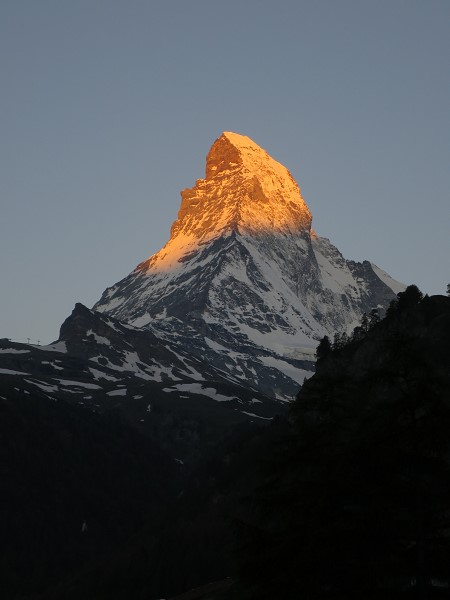

今回のスイス旅行では、マッターホルンの北壁を斜め方向の遠くから遠望したとともに、アイガー北壁は2日間にわたって近くから眺める機会を得ました。グランド・ジョラス北壁は訪れていません。

ここでは、アイガー北壁について記します。

アイガー北壁は、見上げる方向によってその顔が異なります。

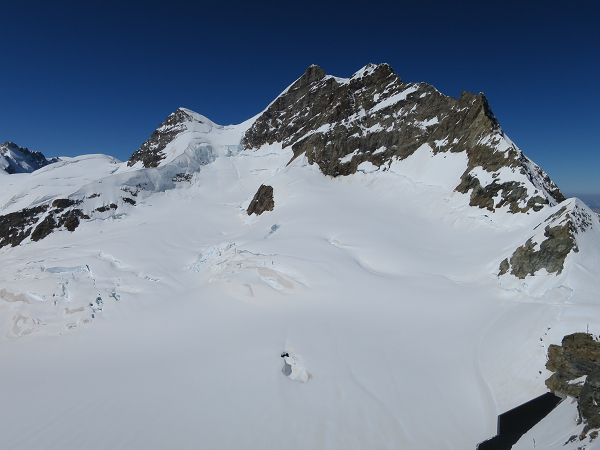

グリンデルヴァルト付近から見上げると、アイガー北壁の左側に、北東側の長い峰と壁が続いています(下写真)。

アイガー北壁

クライネシャイデックからですと、アイガー北壁を間近に見ることができます。

下の写真、手前に見える建物がホテルです。この写真の印象として、ホテルの裏山がアイガーで、標高差はせいぜい500m程度かな?と思ってしまいます。それが写真の恐ろしいところで、実はホテルが標高2061m、アイガー山頂が3970mですから、標高差が1900mもあるのですね。ヨーロッパアルプスは一般的に、とくかくスケールがでかいので、日本の山の感覚で推し量ると距離や高さを見誤ります。

アイガー北壁

クライネシャイデックのホテル

アイガー北壁

登山電車でアイガー・グレッチャー駅からクライネシャイデックへ下るハイキングコースの途中からは、西方向からの北壁を見ることができます。

アイガー(北壁(左)と西壁(右))

ファルボーデンゼー

アイガー北壁

クライネシャイデックの登山電車駅のすぐ近く、丘の中腹には、新田次郎氏の碑がひそやかに設けられています。新田氏の死後、夫人である藤原ていさんによって建てられたそうです。新田氏は生前、この丘からアイガー北壁を眺めていたのだといいます。

新田次郎碑

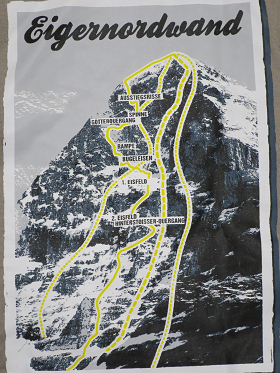

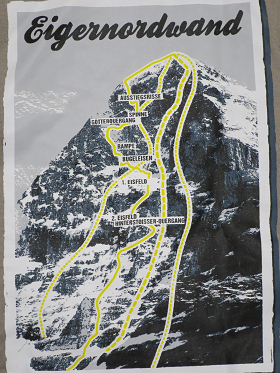

下のTシャツは、私が購入したもので、アイガー北壁と代表的な登攀ルートが記されています。

上のTシャツの図には、4つのルートが記されています。出発時点で左から2番目であり、その後ジグザグに登り、途中最も左のコースを取って山頂に至るルートが、ノーマルルートです。頂上の下、"Spinne"と書かれた雪田は、日本語で「白い蜘蛛」と呼ばれている困難箇所です。

アイガー北壁の初登攀は1938年、オーストリアのハインリッヒ・ハラーによって成し遂げられました。

私の中学校の図書室には、ハラー著「白い蜘蛛―アイガーの北壁 (1960年) 」が置いてあり、読んだ記憶があります。アマゾンの紹介には『1938年7月、「死の壁」と呼ばれたアイガー北壁の初登攀に成功したハインリッヒ・ハラーは、自らの詳細な登攀記録とともにアイガーの登攀史をまとめ、北壁の象徴である「白い蜘蛛」を表題とした1冊の本を上梓した。』とあります。

」が置いてあり、読んだ記憶があります。アマゾンの紹介には『1938年7月、「死の壁」と呼ばれたアイガー北壁の初登攀に成功したハインリッヒ・ハラーは、自らの詳細な登攀記録とともにアイガーの登攀史をまとめ、北壁の象徴である「白い蜘蛛」を表題とした1冊の本を上梓した。』とあります。

1965年8月、北壁で日本人の悲劇が起こりました。渡部恒明、高田光政両名による登攀の時です。渡部氏は、その直前にマッターホルン北壁登頂に日本人ではじめて成功していました。

新田次郎氏著書に「アイガー北壁・気象遭難 (新潮文庫) 」があります。14編の短編が収められ、その中に「アイガー北壁」という短編が入っています。上記日本人によるアイガー北壁悲劇を、実名で小説化しているものです。以下、その小説から拾います。

」があります。14編の短編が収められ、その中に「アイガー北壁」という短編が入っています。上記日本人によるアイガー北壁悲劇を、実名で小説化しているものです。以下、その小説から拾います。

渡部恒明氏(小説の中では渡辺恒明氏)は、芳野満彦氏と組んで、直前のマッターホルン北壁登頂に成功していたのでした。渡部氏と芳野氏がグリンデルヴァルトを訪れました。芳野氏は、高校時代の遭難が元で手足の指を凍傷で失っています。このときも、芳野氏の足の調子は悪く、続いてアイガー北壁に挑戦できる状況ではありません。そこで、もう一人の登山家、高田光政氏と出会います。

その年のアイガーは悪天候が続いていました。その中で、「午後になったら晴れる。そして天気は3日は続くだろう」との予報が出されました。渡部氏と高田氏はパーティーを組み、1965年8月12日、アイガー北壁登攀に出発しました。小説は、北壁の麓で見守る芳野氏の目で、二人を追います。

13日朝、二人は第一雪田を終わって、午後2時には“死のビバーク”(Tシャツの"Bugeleisen"近くに達し、そこで休憩の後、ランペ(階段)(Tシャツの"Rampe")にとりつきました。そのとき急に、北壁は雲でおおわれました。雲とともに雷鳴、雷光がとどろきます。

14日朝、芳野氏はクライネシャイデックのホテル・ベルヴュー(上の方の写真に見えるホテル)へ移動し、そこの望遠鏡の前に坐って霽(は)れるのを待ちました。

4日目、アイガー北壁だけに未練がましく霧がへばりついていましたが、そのうちに消えていきました。そして突然、2人の姿が頂上の下に見えました。渡部氏と高田氏は、白いクモ(白い蜘蛛)を通過しようとしているところでした。再度望遠鏡で確認すると、トップの渡部氏が荷物を背負っていました。トップはから身で氷壁に挑むものです。(なにかが起こったのだ)それっきり、また北壁は霧で視界が閉ざされました。

16日、高田氏が一人で下山してきました。下山した高田氏によると、・・・

14日、高田氏が滑落して肋骨を折りました。

15日午後、渡部氏が滑落して重傷を負ったのです。高田氏は渡部氏をザイルで岸壁に固定して、2日分の食料を置き、2日間頑張るように言い、救助を求めるために下山することにしました。彼は頂上めがけて登り、それから西壁の一般ルートを一晩中かかって下りてきて、16日の早朝に渡部氏の重傷を告げたのです。

『肋骨を折っている身体で、最後の300mの垂直の壁をよじ登り、真夜中、西壁をおりてくるなどということは神業だった。そして高田がやったその方法以外に、渡部を救出する道はなかったのだ。』(新田著)

しかしその翌朝、霧が晴れたとき、渡部氏はとりつき点上部で遺体で発見されたのです。

『「なぜザイルを外したのだ」

彼(芳野氏)は望遠鏡を見ながら怒鳴った。おそらく渡部は、傷ついた身体に鞭を打って頂上を目指して登攀を試みたに違いない。渡部ならばやりそうだった。』(以上、「アイガー北壁」より)

1969年、加藤滝男氏を隊長とし、今井通子氏を含め、総勢6人が、世界ではじめて「アイガー直登」を成し遂げました。Tシャツの右から2番目の直線コースです。

彼らは最初に、「赤い壁」と呼ばれる大岸壁を直登しました。この壁は、全体がオーバーハングしています。Tシャツでいうと、"2.Eisfeld"(第1氷田)の右の方です。

アイガー北壁で最も手強いのは落石であり、オーバーハング岸壁であれば、落石の直撃を受けないので安全と考えたようです。

7月14日から赤い壁のルート設営を開始し、赤い壁のルートが9割方できあがった7月30日、全員でベースキャンプを出発しました。無事登頂に成功したのは8月15日です。

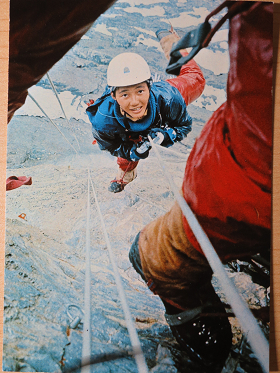

赤い壁を登攀中の8月2日、今井氏は背中に落石の直撃を受けました。その翌日、今井氏は落石のケガを押して登攀を継続します。オーバーハングした赤い壁のフィックスド・ロープを登っているときです。

『上から声がかかった。「シャモー。そこで止まれ。待てよ」

私を確保しているメインザイルを固定した加藤隊長がカメラをかまえる。

「上を向けー。足をケルンダー」

私は顔を上げ、右足を思い切る後ろにそらせ空中バレリーナとなった。この時のポーズの写真は今(1972年)もグリンデルワルトの駅の売店に絵はがきになって売られている。』(続・私の氷壁)

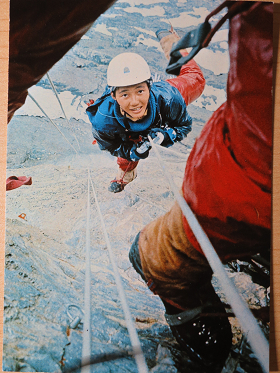

私も絵はがきを探していたのですが、クライネ・シャイデックの売店で見つけることができました。下の写真です。

"Foto Takio Kato"とあります。加藤氏が、自分の股の間からカメラを構えて撮ったのでしょう。加藤氏の足も映っています。なお、“シャモ”とは今井通子氏に付けられたニックネームです。シャモのようにどう猛だったのでしょう。

ウィキによると、『加藤滝男が山頂直下でザイル無しで墜落したが、運良く固定ザイルに引っかかって九死に一生を得た。』とあります。今井氏の落石にしろ、加藤氏の墜落にしろ、一歩間違っていたら最悪の事態となる事象でした。運が良かったのでしょう。

私が宿泊したホテルの廊下にも、加藤隊の写真が飾られていました(左下写真)。

中央が今井通子氏、その左は隊長の加藤滝男氏でしょうか。今井氏の右は、背が高いので、加藤保男氏(滝男氏の実弟)と思われます。

加藤隊長は、登攀前にクライネシャイデックのフォン・アルメン氏に面会し、助言を受けています。

『フォン・アルメン氏とは、アイガーの真下にあるクライネシャイデックのホテルの主人で、長年アイガー北壁をながめ続けてきた人である。』(続・私の北壁)

私が宿泊したときホテルのフロントで、お姉さんに「フォン・アルメン氏をご存じか」と聞いてみました。お姉さんは廊下の写真を示し、「この人がフォン・アルメンだ」と教えてくれました。右上の写真です。

なお、今井通子氏は、1967年に女性2人パーティーでマッターホルン北壁登頂に成功しています。女性のみでは世界初です。また、1971年にはグランド・ジョラス北壁の登頂に成功、頂上でパーティー隊長の高橋和之氏と結婚式を挙げました。女性として世界初のヨーロッパ三大北壁登頂です。

新田次郎の小説に登場する芳野満彦氏について、私のブログで記事にしています。

芳野満彦さんご逝去

芳野満彦「山靴の音」

新田次郎氏の夫人である藤原てい氏について、私のブログで記事にしています。

藤原正彦「祖国とは国語」

藤原てい「旅路」(2)

藤原てい「旅路」

藤原てい「流れる星は生きている」(3)

藤原てい「流れる星は生きている」(2)

藤原てい「流れる星は生きている」

今回のスイス旅行では、マッターホルンの北壁を斜め方向の遠くから遠望したとともに、アイガー北壁は2日間にわたって近くから眺める機会を得ました。グランド・ジョラス北壁は訪れていません。

ここでは、アイガー北壁について記します。

アイガー北壁は、見上げる方向によってその顔が異なります。

グリンデルヴァルト付近から見上げると、アイガー北壁の左側に、北東側の長い峰と壁が続いています(下写真)。

アイガー北壁

クライネシャイデックからですと、アイガー北壁を間近に見ることができます。

下の写真、手前に見える建物がホテルです。この写真の印象として、ホテルの裏山がアイガーで、標高差はせいぜい500m程度かな?と思ってしまいます。それが写真の恐ろしいところで、実はホテルが標高2061m、アイガー山頂が3970mですから、標高差が1900mもあるのですね。ヨーロッパアルプスは一般的に、とくかくスケールがでかいので、日本の山の感覚で推し量ると距離や高さを見誤ります。

アイガー北壁

クライネシャイデックのホテル

アイガー北壁

登山電車でアイガー・グレッチャー駅からクライネシャイデックへ下るハイキングコースの途中からは、西方向からの北壁を見ることができます。

アイガー(北壁(左)と西壁(右))

ファルボーデンゼー

アイガー北壁

クライネシャイデックの登山電車駅のすぐ近く、丘の中腹には、新田次郎氏の碑がひそやかに設けられています。新田氏の死後、夫人である藤原ていさんによって建てられたそうです。新田氏は生前、この丘からアイガー北壁を眺めていたのだといいます。

新田次郎碑

下のTシャツは、私が購入したもので、アイガー北壁と代表的な登攀ルートが記されています。

上のTシャツの図には、4つのルートが記されています。出発時点で左から2番目であり、その後ジグザグに登り、途中最も左のコースを取って山頂に至るルートが、ノーマルルートです。頂上の下、"Spinne"と書かれた雪田は、日本語で「白い蜘蛛」と呼ばれている困難箇所です。

アイガー北壁の初登攀は1938年、オーストリアのハインリッヒ・ハラーによって成し遂げられました。

私の中学校の図書室には、ハラー著「白い蜘蛛―アイガーの北壁 (1960年)

1965年8月、北壁で日本人の悲劇が起こりました。渡部恒明、高田光政両名による登攀の時です。渡部氏は、その直前にマッターホルン北壁登頂に日本人ではじめて成功していました。

新田次郎氏著書に「アイガー北壁・気象遭難 (新潮文庫)

渡部恒明氏(小説の中では渡辺恒明氏)は、芳野満彦氏と組んで、直前のマッターホルン北壁登頂に成功していたのでした。渡部氏と芳野氏がグリンデルヴァルトを訪れました。芳野氏は、高校時代の遭難が元で手足の指を凍傷で失っています。このときも、芳野氏の足の調子は悪く、続いてアイガー北壁に挑戦できる状況ではありません。そこで、もう一人の登山家、高田光政氏と出会います。

その年のアイガーは悪天候が続いていました。その中で、「午後になったら晴れる。そして天気は3日は続くだろう」との予報が出されました。渡部氏と高田氏はパーティーを組み、1965年8月12日、アイガー北壁登攀に出発しました。小説は、北壁の麓で見守る芳野氏の目で、二人を追います。

13日朝、二人は第一雪田を終わって、午後2時には“死のビバーク”(Tシャツの"Bugeleisen"近くに達し、そこで休憩の後、ランペ(階段)(Tシャツの"Rampe")にとりつきました。そのとき急に、北壁は雲でおおわれました。雲とともに雷鳴、雷光がとどろきます。

14日朝、芳野氏はクライネシャイデックのホテル・ベルヴュー(上の方の写真に見えるホテル)へ移動し、そこの望遠鏡の前に坐って霽(は)れるのを待ちました。

4日目、アイガー北壁だけに未練がましく霧がへばりついていましたが、そのうちに消えていきました。そして突然、2人の姿が頂上の下に見えました。渡部氏と高田氏は、白いクモ(白い蜘蛛)を通過しようとしているところでした。再度望遠鏡で確認すると、トップの渡部氏が荷物を背負っていました。トップはから身で氷壁に挑むものです。(なにかが起こったのだ)それっきり、また北壁は霧で視界が閉ざされました。

16日、高田氏が一人で下山してきました。下山した高田氏によると、・・・

14日、高田氏が滑落して肋骨を折りました。

15日午後、渡部氏が滑落して重傷を負ったのです。高田氏は渡部氏をザイルで岸壁に固定して、2日分の食料を置き、2日間頑張るように言い、救助を求めるために下山することにしました。彼は頂上めがけて登り、それから西壁の一般ルートを一晩中かかって下りてきて、16日の早朝に渡部氏の重傷を告げたのです。

『肋骨を折っている身体で、最後の300mの垂直の壁をよじ登り、真夜中、西壁をおりてくるなどということは神業だった。そして高田がやったその方法以外に、渡部を救出する道はなかったのだ。』(新田著)

しかしその翌朝、霧が晴れたとき、渡部氏はとりつき点上部で遺体で発見されたのです。

『「なぜザイルを外したのだ」

彼(芳野氏)は望遠鏡を見ながら怒鳴った。おそらく渡部は、傷ついた身体に鞭を打って頂上を目指して登攀を試みたに違いない。渡部ならばやりそうだった。』(以上、「アイガー北壁」より)

1969年、加藤滝男氏を隊長とし、今井通子氏を含め、総勢6人が、世界ではじめて「アイガー直登」を成し遂げました。Tシャツの右から2番目の直線コースです。

彼らは最初に、「赤い壁」と呼ばれる大岸壁を直登しました。この壁は、全体がオーバーハングしています。Tシャツでいうと、"2.Eisfeld"(第1氷田)の右の方です。

アイガー北壁で最も手強いのは落石であり、オーバーハング岸壁であれば、落石の直撃を受けないので安全と考えたようです。

7月14日から赤い壁のルート設営を開始し、赤い壁のルートが9割方できあがった7月30日、全員でベースキャンプを出発しました。無事登頂に成功したのは8月15日です。

| 私の北壁〈続〉 (1982年) |

| 今井通子 | |

| 朝日新聞社 |

赤い壁を登攀中の8月2日、今井氏は背中に落石の直撃を受けました。その翌日、今井氏は落石のケガを押して登攀を継続します。オーバーハングした赤い壁のフィックスド・ロープを登っているときです。

『上から声がかかった。「シャモー。そこで止まれ。待てよ」

私を確保しているメインザイルを固定した加藤隊長がカメラをかまえる。

「上を向けー。足をケルンダー」

私は顔を上げ、右足を思い切る後ろにそらせ空中バレリーナとなった。この時のポーズの写真は今(1972年)もグリンデルワルトの駅の売店に絵はがきになって売られている。』(続・私の氷壁)

私も絵はがきを探していたのですが、クライネ・シャイデックの売店で見つけることができました。下の写真です。

"Foto Takio Kato"とあります。加藤氏が、自分の股の間からカメラを構えて撮ったのでしょう。加藤氏の足も映っています。なお、“シャモ”とは今井通子氏に付けられたニックネームです。シャモのようにどう猛だったのでしょう。

ウィキによると、『加藤滝男が山頂直下でザイル無しで墜落したが、運良く固定ザイルに引っかかって九死に一生を得た。』とあります。今井氏の落石にしろ、加藤氏の墜落にしろ、一歩間違っていたら最悪の事態となる事象でした。運が良かったのでしょう。

私が宿泊したホテルの廊下にも、加藤隊の写真が飾られていました(左下写真)。

中央が今井通子氏、その左は隊長の加藤滝男氏でしょうか。今井氏の右は、背が高いので、加藤保男氏(滝男氏の実弟)と思われます。

加藤隊長は、登攀前にクライネシャイデックのフォン・アルメン氏に面会し、助言を受けています。

『フォン・アルメン氏とは、アイガーの真下にあるクライネシャイデックのホテルの主人で、長年アイガー北壁をながめ続けてきた人である。』(続・私の北壁)

私が宿泊したときホテルのフロントで、お姉さんに「フォン・アルメン氏をご存じか」と聞いてみました。お姉さんは廊下の写真を示し、「この人がフォン・アルメンだ」と教えてくれました。右上の写真です。

なお、今井通子氏は、1967年に女性2人パーティーでマッターホルン北壁登頂に成功しています。女性のみでは世界初です。また、1971年にはグランド・ジョラス北壁の登頂に成功、頂上でパーティー隊長の高橋和之氏と結婚式を挙げました。女性として世界初のヨーロッパ三大北壁登頂です。

新田次郎の小説に登場する芳野満彦氏について、私のブログで記事にしています。

芳野満彦さんご逝去

芳野満彦「山靴の音」

新田次郎氏の夫人である藤原てい氏について、私のブログで記事にしています。

藤原正彦「祖国とは国語」

藤原てい「旅路」(2)

藤原てい「旅路」

藤原てい「流れる星は生きている」(3)

藤原てい「流れる星は生きている」(2)

藤原てい「流れる星は生きている」