10月21日、名古屋城を訪問しました。

今回の旅で、小牧山城、犬山城、美濃金山城と回ってきて、最後の訪問城です。

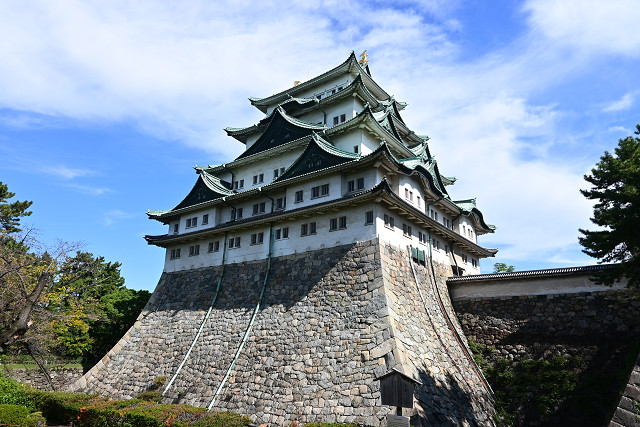

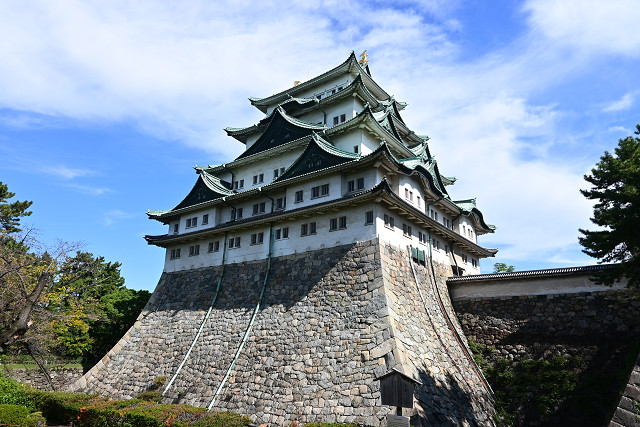

天守閣

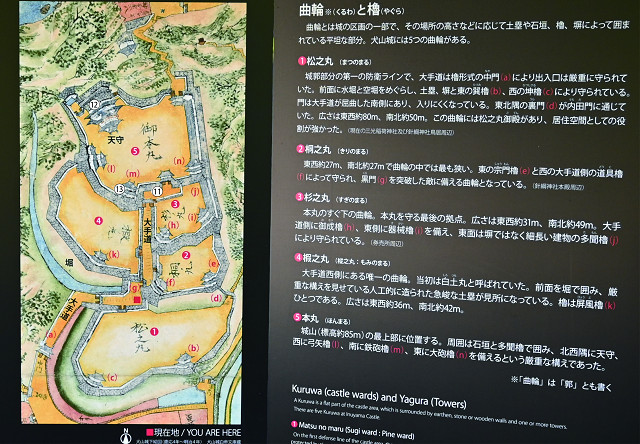

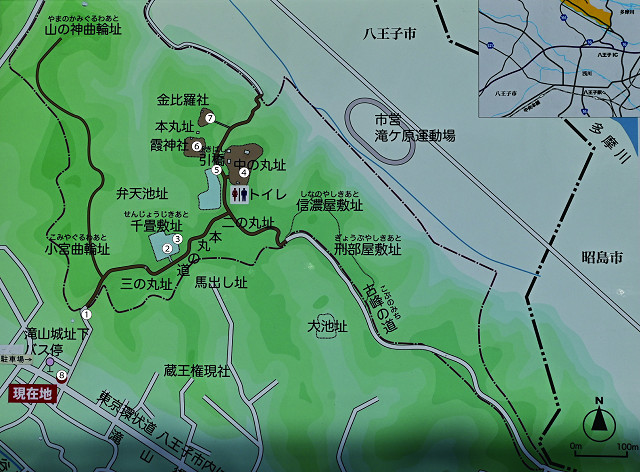

名古屋城案内図

①東門から入城します。

①東門手前から見た堀

二之丸を歩くと、②清正公石曳きの像があります。天守の石垣普請は、加藤清正に割り当てられました。巨石を運ぶにあたり、清正自ら石の上に乗り音頭をとったと伝えられています。

②清正公石曳きの像

本丸の③東南隅櫓が見えてきます。

③東南隅櫓

④本丸表二之門から⑤枡形を経て⑥本丸に入ります。

④本丸表二之門

⑤枡形

本丸でまず目につくのは豪華絢爛な⑦本丸御殿です。本丸御殿に入場する行列ができていました。

⑦本丸御殿

本丸御殿内装

本丸御殿内装

本丸御殿内装

本丸御殿から出ると目の前に⑧天守閣がそびえています。

⑧天守閣

⑧天守閣の南に繋がって⑨小天守閣があります。現在、天守閣、小天守閣ともに、閉館中で入ることができません。

⑨小天守閣

本丸の北、⑩不明門を出て⑪御深井丸に至ります。

⑩不明門

⑪御深井丸の北西方向、木の中に⑫乃木倉庫が建っています。乃木希典が名古屋鎮台に在任していた明治初期に建てられたと伝えられ、だれいうとなく「乃木倉庫」と呼ぶようになりました。煉瓦造りで旧陸軍の弾薬庫でした。昭和20年5月14日の名古屋空襲の際、天守閣、御殿等は消失しましたが、本丸御殿の障壁画や天井絵類の大半を取り外してここに保管していたため被災を免れました。これら障壁画等は重要文化財に指定されています。

⑫乃木倉庫

⑪御深井丸の北西端に⑬北西隅櫓が建っています。古名は戌亥櫓、清洲城天守を移築したと伝えられ、清洲櫓とも称されました。重要文化財ですが、ここを訪問する観光客は皆無に等しかったです。

⑬西北隅櫓

下写真は西方向から天守閣を見ています。

⑧天守閣

下写真は南西方向から天守閣を見ています。

⑧天守閣

⑭西南隅櫓と後方に⑧天守閣

西の丸を⑮正門から出ます。

⑮正門

⑯二之丸大手二之門に立ち寄り、その後、城域の⑰東南端に至って、名古屋城訪問を終了しました。

⑯二之丸大手二之門

さて、名古屋城の来歴です。

名古屋城は、織田信長誕生の城とされる今川氏築城の那古野城(なごやじょう)の跡周辺に、徳川家康が天下普請によって築城しました。以降明治維新まで徳川御三家の筆頭とされる尾張徳川家の居城でした。

長らく尾張の中心は清須城でしたが、関ヶ原の戦い以降の政治情勢や、水害に弱い清須の地形の問題などから、徳川家康は1609年に、九男義直の尾張藩の居城として、名古屋に城を築くことを定めました。

清須からの移住は、名古屋城下の地割・町割を実施した1612年頃から1616年の間に行われました。この移住は清須越しと称され、5万人を越える住民はもとより、社寺3社110か寺も移る徹底したものでした

。

こうして、小牧山城、犬山城、美濃金山城、名古屋城を見てまわる2泊3日の旅が終了しました。

今回の旅で、小牧山城、犬山城、美濃金山城と回ってきて、最後の訪問城です。

天守閣

名古屋城案内図

①東門から入城します。

①東門手前から見た堀

二之丸を歩くと、②清正公石曳きの像があります。天守の石垣普請は、加藤清正に割り当てられました。巨石を運ぶにあたり、清正自ら石の上に乗り音頭をとったと伝えられています。

②清正公石曳きの像

本丸の③東南隅櫓が見えてきます。

③東南隅櫓

④本丸表二之門から⑤枡形を経て⑥本丸に入ります。

④本丸表二之門

⑤枡形

本丸でまず目につくのは豪華絢爛な⑦本丸御殿です。本丸御殿に入場する行列ができていました。

⑦本丸御殿

本丸御殿内装

本丸御殿内装

本丸御殿内装

本丸御殿から出ると目の前に⑧天守閣がそびえています。

⑧天守閣

⑧天守閣の南に繋がって⑨小天守閣があります。現在、天守閣、小天守閣ともに、閉館中で入ることができません。

⑨小天守閣

本丸の北、⑩不明門を出て⑪御深井丸に至ります。

⑩不明門

⑪御深井丸の北西方向、木の中に⑫乃木倉庫が建っています。乃木希典が名古屋鎮台に在任していた明治初期に建てられたと伝えられ、だれいうとなく「乃木倉庫」と呼ぶようになりました。煉瓦造りで旧陸軍の弾薬庫でした。昭和20年5月14日の名古屋空襲の際、天守閣、御殿等は消失しましたが、本丸御殿の障壁画や天井絵類の大半を取り外してここに保管していたため被災を免れました。これら障壁画等は重要文化財に指定されています。

⑫乃木倉庫

⑪御深井丸の北西端に⑬北西隅櫓が建っています。古名は戌亥櫓、清洲城天守を移築したと伝えられ、清洲櫓とも称されました。重要文化財ですが、ここを訪問する観光客は皆無に等しかったです。

⑬西北隅櫓

下写真は西方向から天守閣を見ています。

⑧天守閣

下写真は南西方向から天守閣を見ています。

⑧天守閣

⑭西南隅櫓と後方に⑧天守閣

西の丸を⑮正門から出ます。

⑮正門

⑯二之丸大手二之門に立ち寄り、その後、城域の⑰東南端に至って、名古屋城訪問を終了しました。

⑯二之丸大手二之門

さて、名古屋城の来歴です。

名古屋城は、織田信長誕生の城とされる今川氏築城の那古野城(なごやじょう)の跡周辺に、徳川家康が天下普請によって築城しました。以降明治維新まで徳川御三家の筆頭とされる尾張徳川家の居城でした。

長らく尾張の中心は清須城でしたが、関ヶ原の戦い以降の政治情勢や、水害に弱い清須の地形の問題などから、徳川家康は1609年に、九男義直の尾張藩の居城として、名古屋に城を築くことを定めました。

清須からの移住は、名古屋城下の地割・町割を実施した1612年頃から1616年の間に行われました。この移住は清須越しと称され、5万人を越える住民はもとより、社寺3社110か寺も移る徹底したものでした

。

こうして、小牧山城、犬山城、美濃金山城、名古屋城を見てまわる2泊3日の旅が終了しました。