今年、アメリカ第7艦隊(横須賀を母港とする)は、深刻な衝突事故を2件起こしています。最近、米海軍作戦部(Department of the Navy / Office of the Naval Operations)は、この2つの事故に関する報告書(Memorandom for Distribution)を公表しました(pdf)。

現在、読みかけているところです。合計71ページの報告書です。内容は、2件の衝突事故について、「衝突まで」、「衝突後」の状況が説明されています。私は取りあえず、「何が原因で衝突したか」を知りたいので、「衝突まで」に興味があるのですが、報告書は残念ながら、ページ数としては「衝突後」に大きく取られています。両事故とも、多くのセイラーが殉職しているので、どうしても救助活動の方に関心が向くのでしょう。

「衝突まで」についてざっと読んで驚くことは、決して状況が克明に再現されているわけではなく、極めてざっとした状況説明のみにもかかわらず、海軍の当事者の責任について極めて厳しくかつ断定的に断じている点です。

登場人物は以下のような人たちです。

英語 日本語(意訳)

Commanding Officer 指揮官(艦長)

Executive Officer 副司令官(副艦長)

Officer on the Deck 甲板士官(当直士官)

Junior Officer on the Deck 副甲板士官(副直士官)

Watchstander 見張り、当直員

Helmsman 操舵手

Bosun Mate on the Watch 当直甲板長、掌帆(兵曹)長

以下、第1の事故と第2の事故のそれぞれについて、報告書を見ていきます。

《フィッツジェラルド(以下「F艦」)とクリスタル(以下「C船」)の衝突事故》

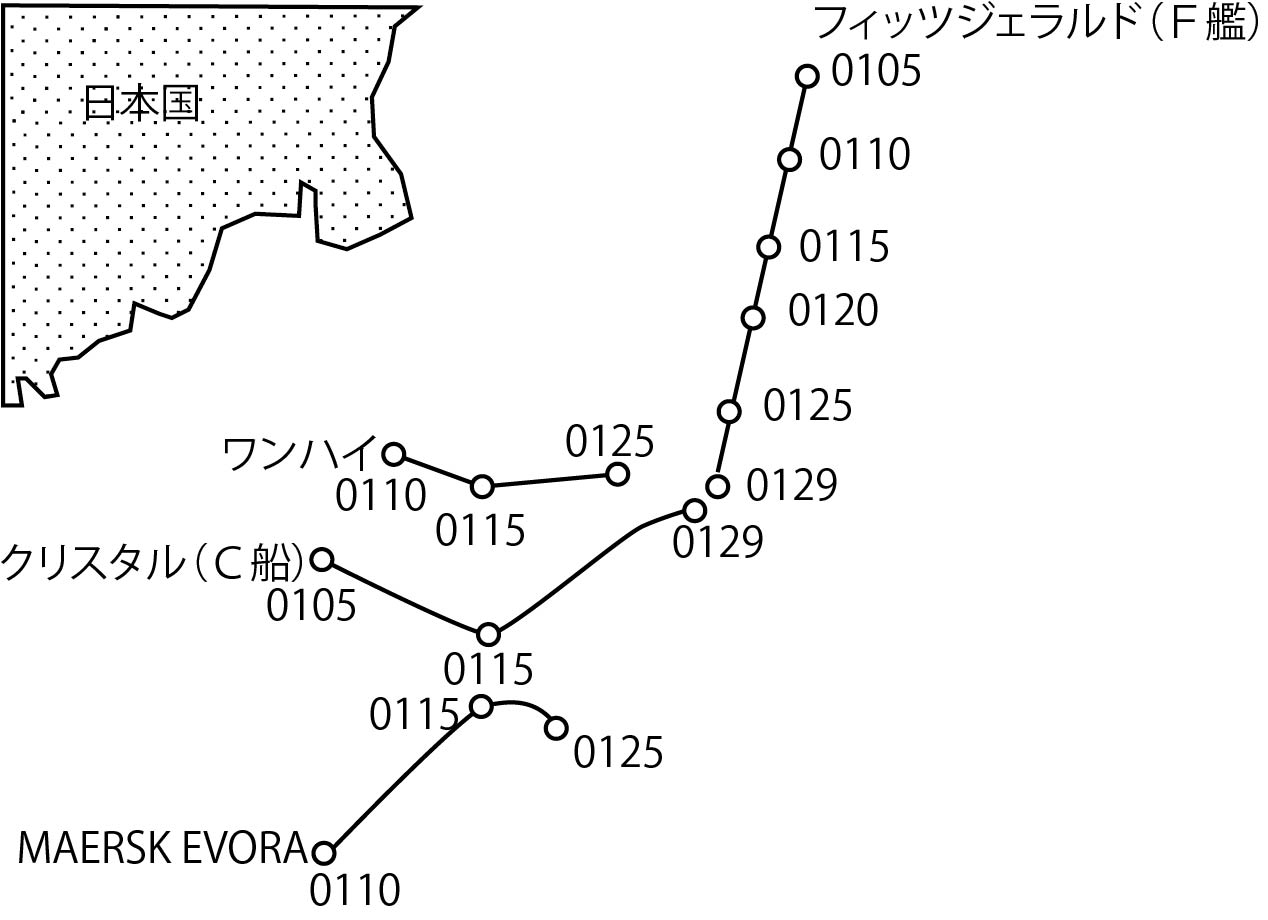

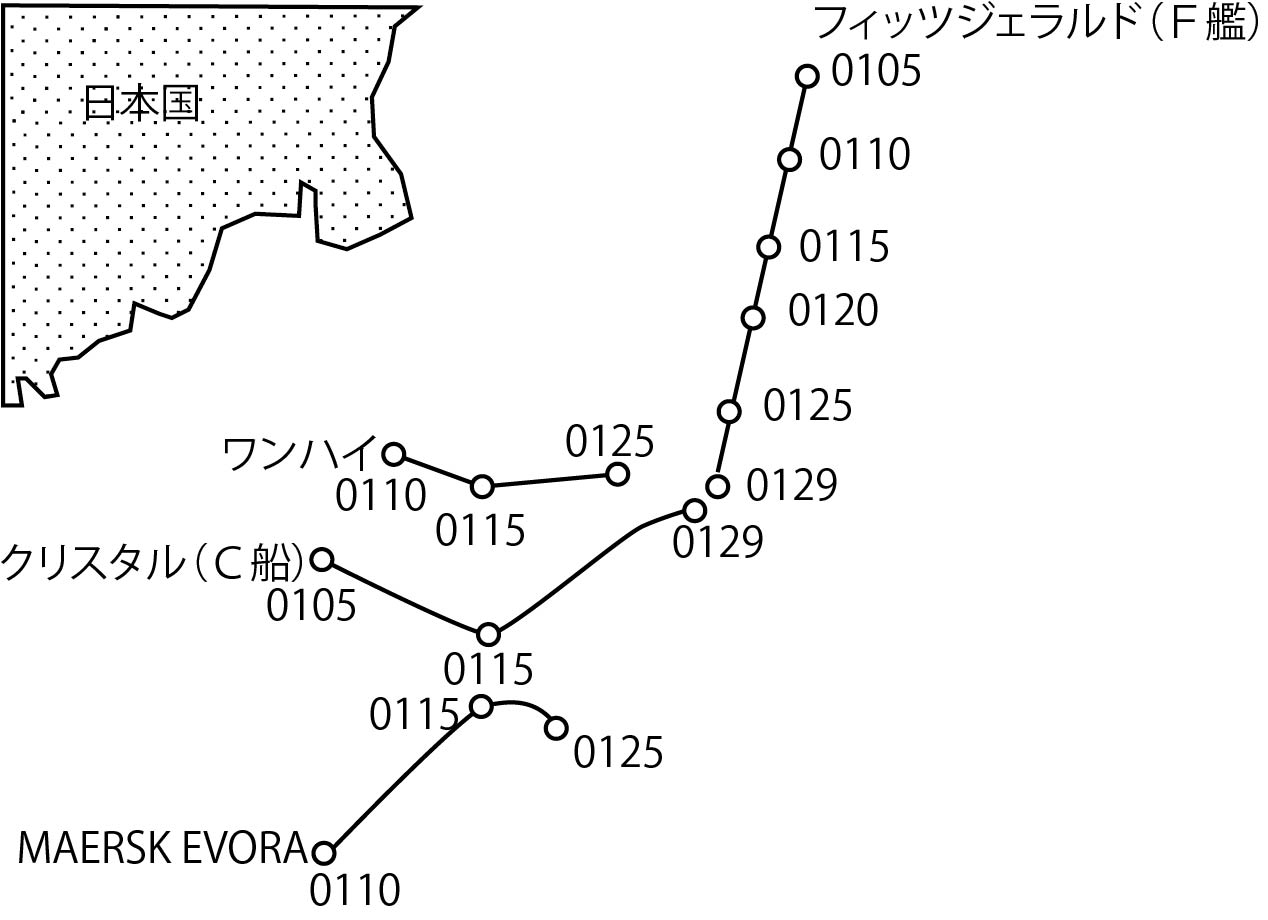

F艦とC船の航跡

上の図面で、数字は時刻(日本時間)です。

F艦は、0105から衝突直前(0129)まで、同じ進路(190度)、同じ速度(20ノット)で前進しています。

C船は、0105には東南東に進んでいましたが、0115に進路を変更し、東北東に向きを変えています。恐らく、南から北東に進んでいた別の船(Marsk Evora)との衝突を避けるため、進路を変えたのでしょう。進路変更前にはF艦と衝突するコースではありませんでしたが、0115の進路変更の結果として、C船はF艦との衝突コースに入ってしまったように見えます。

C船の進路変更前も後も、F艦から見てC船はスターボード側ですから、F艦に衝突回避義務があります。

従って、F艦の艦橋については、「0115のC船の進路変更に適時に気づき、衝突コースに入っていることを認識し、適時に衝突回避動作を行うことができたのか否か」が問題となります。

----部分訳---------

(6~7ページ)

2300日本時間、艦長と副艦長は艦橋を離れた。

0100 F艦は3隻の商船がF艦のスターボード(右舷側)からやってくる領域に到着した。

F艦はいくつかの船と交差する状況だった。海事国際ルールによれば、このような状況では、F艦には他の3船との関係で(明確になるように)操船し、可能ならば交差を避ける義務があった。F艦がこの義務を遂行しない場合、他の船は、自分の独立な操船を行う上で、早く適切なアクションをとる義務があった。衝突まで30分の間、衝突の1分前まで、F艦もC船も、衝突リスクを低減するための上記のようなアクションをとらなかった。

衝突数分前、当直士官(この船の安全航海の責任を有する)と副直士官(補助者)は、これら船(C船を含む)との関係、これらの船を避けるためのアクションの要否について打ち合わせた。最初、当直士官は、C船を他の船と混同していた。ついに、当直士官は、F艦がC船との衝突コースに入っていることに気づいた。しかしこの気づきは遅すぎた。C船も、手遅れになるまで衝突回避動作を行わなかった。

当直士官は、この船の安全航海の責任を有するが、必要な操船を行わず、危険信号を送らず、C船のブリッジとの間で通信を試みず、即ち、海員として拙劣であった。

当直チームの他の艦橋メンバーは、この状況について知り得た事実を当直士官に伝達しなかった。戦闘情報センター(CIC)のチームも、当直士官に情報を提供できなかった。

事件のタイムテーブル(25ページ)

0120 当直士官と副直士官を支える当直員は、C船を視認し、C船のコースがF艦の軌跡と交差すると報告した。当直士官は、C船がF艦の1500ヤードを過ぎると考え続けていた。

0122 副直士官はC船を再度視認し、艦速を遅くするよう助言した。当直士官は、減速はcontact picture を複雑化すると答えた。

0125 当直士官は、C船が急速に近づいていると気づき、240方向へのターンを考えた。

0127 当直士官は240方向へ転蛇(右転蛇)を命令したが、1分以内にこの命令を撤回した。その代わり、当直士官は、最高速度に増速し急速左旋回を命令した。これら命令は遂行されなかった。

0129 甲板長は、舵を取ってこの命令を実行した。

0130 C船の船首がF艦に衝突した。

----部分訳終わり---------

以上を読むと、以下のような状況が確認できます。

航跡図から明らかなように、C船は0115に進路変更を行い、F艦との衝突コースに入りました。C船の進路変更前の認識として、F艦の当直士官が「衝突しない」と認識していても間違いではないです。

0115のC船進路変更の後、0120にF艦の当直員がC船について当直士官に報告しています。しかし当直士官は確認を怠り、C船の進路変更、衝突コース突入を確認するチャンスを失いました。0122の副直士官の「減速」助言も無視しました。

0125 当直士官はついに衝突危機に気づき、衝突回避を試みましたが、指示が錯綜し、甲板長が舵を取ったときは衝突1分前でした。

たしかに、このとき艦橋とCICで勤務していた人たちが、安全航行のための義務を果たしていなかったのは明らかなようです。

問題は、「多数の船が錯綜する海域で、なぜこのような拙劣な人たちが、第7艦隊のイージス駆逐艦の操船を行っていたのか」という点です。米国海軍の劣化が疑われても仕方ないでしょう。

《ジョンSマケイン(以下「M艦」)とアルニック(以下「A船」)との衝突事故》

M艦とA船の航跡

航跡図によると、M艦とA船は並行して走り、M艦はA船の右舷を通り過ぎるはずでした。ところが0521 突然M艦は左に進路を変え、A船の進路の前を遮る航路を取ったのです。M艦は自分からA船と衝突するコースに進んだことが明らかです。

----部分訳---------

(46~47ページ)

0519時、艦長は以下のことに気づいた。即ち、操舵手(当直員が舵を取っていた)が、スピードコントロールのためのスロットルも操作しているため、コースを維持するのが難しい状況であることに気づいた。

そこで、艦長は当直チームに対して、以下のことを命じた。即ち、操舵とスロットルの作業を分離し、操舵手が進路コントロールを維持し、一方でスピードコントロールについては他の当直員が「リーヘルムステーション」と呼ばれる装置を操作するよう命じた。「他の当直員」は、操舵手のすぐ隣の操作盤の前に座っていた。

この計画されないシフトは、当直チームの混乱を招いた。意識せず、操舵のコントロールはリーヘルムステーションに移行したが、当直チームはそのことに気づかなかった。艦長は、スピードコントロールのシフトのみを指示した。艦長は、操舵がリーヘルムに移行したことを知らなかった。操舵手は、操舵が効かないことに気づいた。

操舵が物理的にできなくなったのではない。操舵のコントロールが別の操作盤(リーヘルム)に移っただけだが、当直員はこのことに気づかなかった。操舵コントロールがリーヘルムに移行したことにより、舵は中立の位置となった。操舵コントロール移行前、操舵手が、船を直進させるために舵を1-4度右に切っていたのであるから、舵が中立になった結果、船は左へ曲がっていった。

加えて、操舵手が操舵不能を報告したとき、艦長は船速を10ノット、さらに5ノットに減速することを命じた。しかし、リーヘルム操作員の操作は、(2つの)スロットルを一緒に操作しなかったため、ポート側(左舷側)のスピードのみ減速した。スターボード側(右舷側)は68秒にわたって20ノットを維持した。舵の間違った方向と、2つのシャフト回転不一致の問題があいまって、密集した交通エリアにおいて、左側(ポート側)への命令されない回頭が起こった。

M艦がA船との衝突コースに入ったにもかかわらず、艦長および艦橋にいた人たちは、状況を理解していなかった。

操舵コントロールを失ったとの報告の3分後、状況に気づいたが、時すでに遅かった。そして0524 M艦はA船の船首とクロスし、衝突した。

----部分訳終わり---------

ここには掲載しませんが、報告書の図5(pdf)に、M艦の艦橋の図があります。操作卓は、中央に蛇輪(Manual Steering Wheel)があり、左側が通常の舵手の操作盤、そして右側が上記「リーヘルム」と呼ばれる操作盤です。

操舵手も、そして艦長から命令されてリーヘルムを操作した見張り員も、装置の操作方法を知らなかったとしか思えません。このような人たちに、操船が任されていたのです。衝突事故は起こるべくして起こりました。

現在、読みかけているところです。合計71ページの報告書です。内容は、2件の衝突事故について、「衝突まで」、「衝突後」の状況が説明されています。私は取りあえず、「何が原因で衝突したか」を知りたいので、「衝突まで」に興味があるのですが、報告書は残念ながら、ページ数としては「衝突後」に大きく取られています。両事故とも、多くのセイラーが殉職しているので、どうしても救助活動の方に関心が向くのでしょう。

「衝突まで」についてざっと読んで驚くことは、決して状況が克明に再現されているわけではなく、極めてざっとした状況説明のみにもかかわらず、海軍の当事者の責任について極めて厳しくかつ断定的に断じている点です。

登場人物は以下のような人たちです。

英語 日本語(意訳)

Commanding Officer 指揮官(艦長)

Executive Officer 副司令官(副艦長)

Officer on the Deck 甲板士官(当直士官)

Junior Officer on the Deck 副甲板士官(副直士官)

Watchstander 見張り、当直員

Helmsman 操舵手

Bosun Mate on the Watch 当直甲板長、掌帆(兵曹)長

以下、第1の事故と第2の事故のそれぞれについて、報告書を見ていきます。

《フィッツジェラルド(以下「F艦」)とクリスタル(以下「C船」)の衝突事故》

F艦とC船の航跡

上の図面で、数字は時刻(日本時間)です。

F艦は、0105から衝突直前(0129)まで、同じ進路(190度)、同じ速度(20ノット)で前進しています。

C船は、0105には東南東に進んでいましたが、0115に進路を変更し、東北東に向きを変えています。恐らく、南から北東に進んでいた別の船(Marsk Evora)との衝突を避けるため、進路を変えたのでしょう。進路変更前にはF艦と衝突するコースではありませんでしたが、0115の進路変更の結果として、C船はF艦との衝突コースに入ってしまったように見えます。

C船の進路変更前も後も、F艦から見てC船はスターボード側ですから、F艦に衝突回避義務があります。

従って、F艦の艦橋については、「0115のC船の進路変更に適時に気づき、衝突コースに入っていることを認識し、適時に衝突回避動作を行うことができたのか否か」が問題となります。

----部分訳---------

(6~7ページ)

2300日本時間、艦長と副艦長は艦橋を離れた。

0100 F艦は3隻の商船がF艦のスターボード(右舷側)からやってくる領域に到着した。

F艦はいくつかの船と交差する状況だった。海事国際ルールによれば、このような状況では、F艦には他の3船との関係で(明確になるように)操船し、可能ならば交差を避ける義務があった。F艦がこの義務を遂行しない場合、他の船は、自分の独立な操船を行う上で、早く適切なアクションをとる義務があった。衝突まで30分の間、衝突の1分前まで、F艦もC船も、衝突リスクを低減するための上記のようなアクションをとらなかった。

衝突数分前、当直士官(この船の安全航海の責任を有する)と副直士官(補助者)は、これら船(C船を含む)との関係、これらの船を避けるためのアクションの要否について打ち合わせた。最初、当直士官は、C船を他の船と混同していた。ついに、当直士官は、F艦がC船との衝突コースに入っていることに気づいた。しかしこの気づきは遅すぎた。C船も、手遅れになるまで衝突回避動作を行わなかった。

当直士官は、この船の安全航海の責任を有するが、必要な操船を行わず、危険信号を送らず、C船のブリッジとの間で通信を試みず、即ち、海員として拙劣であった。

当直チームの他の艦橋メンバーは、この状況について知り得た事実を当直士官に伝達しなかった。戦闘情報センター(CIC)のチームも、当直士官に情報を提供できなかった。

事件のタイムテーブル(25ページ)

0120 当直士官と副直士官を支える当直員は、C船を視認し、C船のコースがF艦の軌跡と交差すると報告した。当直士官は、C船がF艦の1500ヤードを過ぎると考え続けていた。

0122 副直士官はC船を再度視認し、艦速を遅くするよう助言した。当直士官は、減速はcontact picture を複雑化すると答えた。

0125 当直士官は、C船が急速に近づいていると気づき、240方向へのターンを考えた。

0127 当直士官は240方向へ転蛇(右転蛇)を命令したが、1分以内にこの命令を撤回した。その代わり、当直士官は、最高速度に増速し急速左旋回を命令した。これら命令は遂行されなかった。

0129 甲板長は、舵を取ってこの命令を実行した。

0130 C船の船首がF艦に衝突した。

----部分訳終わり---------

以上を読むと、以下のような状況が確認できます。

航跡図から明らかなように、C船は0115に進路変更を行い、F艦との衝突コースに入りました。C船の進路変更前の認識として、F艦の当直士官が「衝突しない」と認識していても間違いではないです。

0115のC船進路変更の後、0120にF艦の当直員がC船について当直士官に報告しています。しかし当直士官は確認を怠り、C船の進路変更、衝突コース突入を確認するチャンスを失いました。0122の副直士官の「減速」助言も無視しました。

0125 当直士官はついに衝突危機に気づき、衝突回避を試みましたが、指示が錯綜し、甲板長が舵を取ったときは衝突1分前でした。

たしかに、このとき艦橋とCICで勤務していた人たちが、安全航行のための義務を果たしていなかったのは明らかなようです。

問題は、「多数の船が錯綜する海域で、なぜこのような拙劣な人たちが、第7艦隊のイージス駆逐艦の操船を行っていたのか」という点です。米国海軍の劣化が疑われても仕方ないでしょう。

《ジョンSマケイン(以下「M艦」)とアルニック(以下「A船」)との衝突事故》

M艦とA船の航跡

航跡図によると、M艦とA船は並行して走り、M艦はA船の右舷を通り過ぎるはずでした。ところが0521 突然M艦は左に進路を変え、A船の進路の前を遮る航路を取ったのです。M艦は自分からA船と衝突するコースに進んだことが明らかです。

----部分訳---------

(46~47ページ)

0519時、艦長は以下のことに気づいた。即ち、操舵手(当直員が舵を取っていた)が、スピードコントロールのためのスロットルも操作しているため、コースを維持するのが難しい状況であることに気づいた。

そこで、艦長は当直チームに対して、以下のことを命じた。即ち、操舵とスロットルの作業を分離し、操舵手が進路コントロールを維持し、一方でスピードコントロールについては他の当直員が「リーヘルムステーション」と呼ばれる装置を操作するよう命じた。「他の当直員」は、操舵手のすぐ隣の操作盤の前に座っていた。

この計画されないシフトは、当直チームの混乱を招いた。意識せず、操舵のコントロールはリーヘルムステーションに移行したが、当直チームはそのことに気づかなかった。艦長は、スピードコントロールのシフトのみを指示した。艦長は、操舵がリーヘルムに移行したことを知らなかった。操舵手は、操舵が効かないことに気づいた。

操舵が物理的にできなくなったのではない。操舵のコントロールが別の操作盤(リーヘルム)に移っただけだが、当直員はこのことに気づかなかった。操舵コントロールがリーヘルムに移行したことにより、舵は中立の位置となった。操舵コントロール移行前、操舵手が、船を直進させるために舵を1-4度右に切っていたのであるから、舵が中立になった結果、船は左へ曲がっていった。

加えて、操舵手が操舵不能を報告したとき、艦長は船速を10ノット、さらに5ノットに減速することを命じた。しかし、リーヘルム操作員の操作は、(2つの)スロットルを一緒に操作しなかったため、ポート側(左舷側)のスピードのみ減速した。スターボード側(右舷側)は68秒にわたって20ノットを維持した。舵の間違った方向と、2つのシャフト回転不一致の問題があいまって、密集した交通エリアにおいて、左側(ポート側)への命令されない回頭が起こった。

M艦がA船との衝突コースに入ったにもかかわらず、艦長および艦橋にいた人たちは、状況を理解していなかった。

操舵コントロールを失ったとの報告の3分後、状況に気づいたが、時すでに遅かった。そして0524 M艦はA船の船首とクロスし、衝突した。

----部分訳終わり---------

ここには掲載しませんが、報告書の図5(pdf)に、M艦の艦橋の図があります。操作卓は、中央に蛇輪(Manual Steering Wheel)があり、左側が通常の舵手の操作盤、そして右側が上記「リーヘルム」と呼ばれる操作盤です。

操舵手も、そして艦長から命令されてリーヘルムを操作した見張り員も、装置の操作方法を知らなかったとしか思えません。このような人たちに、操船が任されていたのです。衝突事故は起こるべくして起こりました。