第1報は、第1話から第9話まで、辰野勇氏の少年時代から先鋭の登山家として活躍する時代が描かれていました。

この第2報は、第10話から第19話まで、辰野氏がモンベルを創業して発展させ、カヤックの世界にも深く入っていく時代を描いていきます。

辰野勇 私の履歴書(10)独立(創業メンバー(中央が筆者))

丸正産業では、製品企画がすべてうまくいったわけではありません。登山の経験を生かし、自分たちのほしいものが作れる会社を立ち上げようと考え始めました。

1975年に丸正産業を退職、大阪市の雑居ビルの一室で株式会社モンベルを創業しました。大阪あなほり会の真崎文明氏と増尾幸子氏が創業メンバーに加わりました。

辰野勇 私の履歴書(11)新素材(初のヒット商品)

スーパーマーケットの商品企画を行う企業に勤める友人から、新規企画のショッピングバッグの製造を依頼されました。商社時代の人脈や経験を生かして、生地調達、縫製工場手配を行い、製造したバッグは予想を超える売れ行きでした。そのおかげで初年度1億6千万円の売り上げを達成しました。この利益を使って登山用品の開発を始めることとなります。

丸正産業時代の上司、麻植(おえ)正弘さんからの情報、米デュポン社開発のダクロンホロフィルⅡという化学繊維は、軽くて暖かく、濡れてもすぐ乾く、寝袋の中綿としては画期的な素材でした。帝人がコンピュータのリボンテープ用に開発した極薄高密度素材を表地に使用しました。大阪市内の登山用品店では扱ってくれませんでしたが、東京の問屋で性能を説明すると、一挙に2千個の注文をもらいました。この寝袋は登山業界に大きな反響を巻き起こしました。

次に雨具の開発を進めました。素材にはデュポン社の合成ゴム、ハイパロンを選びました。76年に製品化し、長く売れ続けるモンベルの代表的商品となりました。零細企業のモンベルに対し、デュポン社はダクロンホロフィルⅡの寝袋使用に関する独占使用権を与えてくれました。

辰野勇 私の履歴書(12)カヤック(社員旅行)

1974年、丸正産業の上司、麻植正弘さんに誘われ、カヤックを始めました。初心者の段階で出場した大会で優勝してしまい、すっかりカヤックにはまりました。

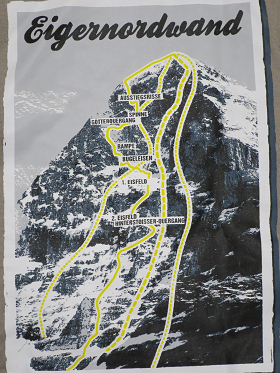

アイガー北壁登攀者の高田光弘さんなどもカヤックを始めていました。高田さんから組み立て式カヤックを譲ってもらい、あちこちの川に出かけるようになります。

モンベルの社員にもカヤックを勧め、77年、はじめての社員旅行は琵琶湖に浮かぶ竹生島へのカヤックツーリングでした。ところが、帰路で三角波が立ちはじめ、2人乗り1艇が転覆してしまい、這い上がることができません。遊覧船が近づいてきて、全員引き上げてもらいました。

78年には黒部ダムに組み立て式ボートを持ち込みました。

辰野勇 私の履歴書(13)海外進出(西ドイツのシュースタ)

当時、日本の登山市場の規模が500億円の頃、30年後にその20%、100億円まで業績を伸ばせる可能性を検討し、海外に販路を広げることとしました。創業3年の78年夏、西ドイツのケルンで開かれた国際的なスポーツ用品の展示会を視察し、その後、ミュンヘンの老舗登山用品店「シュースタ」を訊ねました。応対してくれた初老の紳士は、ケレン・スペーカー、ヒマラヤの8千メートル峰にも登頂した登山家でした。辰野氏がアイガー北壁を登ったことを告げると、商品を検討してもらえることとなりました。その年のクリスマスイブに、注文書が送られてきました。

辰野勇 私の履歴書(14)パタゴニア(ヨセミテの岸壁)

1980年、ドイツの登山用品店シュースタ(前掲)のパーティー会場で、米国のアウトドア衣料メーカー、パタゴニアの創業者、イボン・シュイナード氏と出会いました。ヨセミテ大岩壁を初登攀した著名な登山家でもあります。意気投合し、彼から日本の代理店をやってみないかと尋ねられました。

辰野氏が米国で彼を訪ねると、カヤックでの波乗り、ワイオミング州の岩壁での新ルート開拓、ヨセミテの岩場など、良き山仲間としての交流が深まりました。

パタゴニアの製品の日本での販売を手伝い始めます。パタゴニア製品として、ポリエステルのフリース「シンチラ」が支持を集め、一気にビジネスが拡大しました。しかし辰野氏の中に釈然としない気持ちが芽生えました。モンベル本来のアイデンティティーが失われるという不安です。

パタゴニア副社長のクリス・マックデービッドさんに、日本での販売を自分たちでやるように申し出ました。そして、パタゴニアの日本法人設立と責任者の採用面接を手伝い、互いに遺恨のない爽やかな別れとなりました。

辰野勇 私の履歴書(15)黒部峡谷初下降(下の廊下の大滝をカヤックで下った)

1987年、黒部川を源流から河口までカヤックで下る挑戦を始めました。渓谷の上部、「上の廊下」の初下降に挑むため、ヘリに7艇のカヤックと装備をつり下げ、河原に降り立ちました。モンベル社員の有志を中心に7人のメンバーがカヤックを漕ぎ出しました。滝の連続に行く手を阻まれ、黒部ダムの湖畔に上陸してこの年の挑戦は終わりました。

黒部ダムの下流「下の廊下」と呼ばれる渓谷の河口は2年がかりになりました。

流れは速く、転覆する艇が相次ぎました。継続を諦めた2艇を樹林帯に縛り付け、翌朝、残りの5艇で川下りを再開しましたが、落差4,5メートルの滝が連続します。この年はここで引き上げることとし、小高い岩盤にハーケンを打ち込んで5艇のカヤックを縛り付け、下山しました。

翌89年、現地に行くと、縛り付けておいた艇はすべて雪に押しつぶされていました。樹林帯に縛り付けた2艇が無事だったので、それを使うこととしました。渓谷には落差15メートルの滝があります。観察するうちに「下れるかも」と思い始めました。別の仲間はやめることとしました。辰野氏は迷った末、「いける!」と思った瞬間、迷いなく漕ぎだしました。滝壺に5メートルほど潜り、浮上したらパドルが3つに折れていました。

S字峡では返し波につかまり転覆しましたが、なんとか窮地を脱しました。そして、この年のゴール仙人谷ダムまで漕ぎ下ることができました。

その翌年、仙人ダム下から仲間と一緒に漕ぎ下り、全員で日本海に到達しました。

辰野勇 私の履歴書(16)冒険大賞(画像)

この回は読めませんでした。

辰野勇 私の履歴書(17)直営店(最初の直営店)

現在モンベルは全国に127点の直営店を展開しています。

1991年、JR西日本から、新設する商業施設に出店を要請されました。

それまで、モンベルは消費者に直接販売することはしていません。しかしそれでは、実績のない製品を店頭に置いてもらえません。直営店を出すしかないと考えている矢先でした。

もうひとつの問題は値引き販売です。市場では希望小売価格から30%近くの値引きが常態的でした。しかしメーカー直売店では値引きをするわけにはいきません。そこで辰野氏は、メーカー希望小売価格を一気に3割ほど引き下げる決断をしました。ほとんどの販売先が取引を継続してくれました。しかし「値引き」を唯一の販売手段にしてきた大型ディスカウントチェーン店は、その優位性が無くなって取引から撤退しました。

辰野勇 私の履歴書(18)海外の川下り(グランドキャニオンのコロラド川)

1982年、米国のヨセミテ渓谷を流れるトゥオルミー川を、辰野氏は3人の友人と下りました。パタゴニア創業者のイボン・シュイナード氏、ノースフェイスの創業者ダグラス・トンプキンス氏、それにロイヤル・ロビンス氏です。トンプキンス氏はアイガー北壁の米国人初登攀者で、ノースフェイス(The North Face)の名はこれに由来します。ロビンス氏はヨセミテの岩壁ルートを開き、自らの名をブランドにして立ち上げた人です。いずれも米国を代表するアウトドア企業の創業者であり、クライミング界のレジェンドでもあります。

米国のグランドキャニオンを流れるコロラド川の364キロを3週間かけて下りました。

ネパールのトリスリ川やマルシャンディ川を数日かけて下りました。カナダのユーコン川は、障害を持った仲間達と一緒に1週間かけて下りました。

90年代から2000年代はこんな川や海をカヤックの旅で満喫しました。

辰野勇 私の履歴書(19)モンベルクラブ(カタログや会報誌)

1986年、「モンベルクラブ」を立ち上げ、年間1500円の会費をいただくこととしました。会報の発刊にもいたりました。

05年、創業30年当時、モンベルクラブの会員数はおよそ8万人でした。16年後の21年には100万人を突破し、現在120万人に近づきつつあります。

以下次号

この第2報は、第10話から第19話まで、辰野氏がモンベルを創業して発展させ、カヤックの世界にも深く入っていく時代を描いていきます。

辰野勇 私の履歴書(10)独立(創業メンバー(中央が筆者))

丸正産業では、製品企画がすべてうまくいったわけではありません。登山の経験を生かし、自分たちのほしいものが作れる会社を立ち上げようと考え始めました。

1975年に丸正産業を退職、大阪市の雑居ビルの一室で株式会社モンベルを創業しました。大阪あなほり会の真崎文明氏と増尾幸子氏が創業メンバーに加わりました。

辰野勇 私の履歴書(11)新素材(初のヒット商品)

スーパーマーケットの商品企画を行う企業に勤める友人から、新規企画のショッピングバッグの製造を依頼されました。商社時代の人脈や経験を生かして、生地調達、縫製工場手配を行い、製造したバッグは予想を超える売れ行きでした。そのおかげで初年度1億6千万円の売り上げを達成しました。この利益を使って登山用品の開発を始めることとなります。

丸正産業時代の上司、麻植(おえ)正弘さんからの情報、米デュポン社開発のダクロンホロフィルⅡという化学繊維は、軽くて暖かく、濡れてもすぐ乾く、寝袋の中綿としては画期的な素材でした。帝人がコンピュータのリボンテープ用に開発した極薄高密度素材を表地に使用しました。大阪市内の登山用品店では扱ってくれませんでしたが、東京の問屋で性能を説明すると、一挙に2千個の注文をもらいました。この寝袋は登山業界に大きな反響を巻き起こしました。

次に雨具の開発を進めました。素材にはデュポン社の合成ゴム、ハイパロンを選びました。76年に製品化し、長く売れ続けるモンベルの代表的商品となりました。零細企業のモンベルに対し、デュポン社はダクロンホロフィルⅡの寝袋使用に関する独占使用権を与えてくれました。

辰野勇 私の履歴書(12)カヤック(社員旅行)

1974年、丸正産業の上司、麻植正弘さんに誘われ、カヤックを始めました。初心者の段階で出場した大会で優勝してしまい、すっかりカヤックにはまりました。

アイガー北壁登攀者の高田光弘さんなどもカヤックを始めていました。高田さんから組み立て式カヤックを譲ってもらい、あちこちの川に出かけるようになります。

モンベルの社員にもカヤックを勧め、77年、はじめての社員旅行は琵琶湖に浮かぶ竹生島へのカヤックツーリングでした。ところが、帰路で三角波が立ちはじめ、2人乗り1艇が転覆してしまい、這い上がることができません。遊覧船が近づいてきて、全員引き上げてもらいました。

78年には黒部ダムに組み立て式ボートを持ち込みました。

辰野勇 私の履歴書(13)海外進出(西ドイツのシュースタ)

当時、日本の登山市場の規模が500億円の頃、30年後にその20%、100億円まで業績を伸ばせる可能性を検討し、海外に販路を広げることとしました。創業3年の78年夏、西ドイツのケルンで開かれた国際的なスポーツ用品の展示会を視察し、その後、ミュンヘンの老舗登山用品店「シュースタ」を訊ねました。応対してくれた初老の紳士は、ケレン・スペーカー、ヒマラヤの8千メートル峰にも登頂した登山家でした。辰野氏がアイガー北壁を登ったことを告げると、商品を検討してもらえることとなりました。その年のクリスマスイブに、注文書が送られてきました。

辰野勇 私の履歴書(14)パタゴニア(ヨセミテの岸壁)

1980年、ドイツの登山用品店シュースタ(前掲)のパーティー会場で、米国のアウトドア衣料メーカー、パタゴニアの創業者、イボン・シュイナード氏と出会いました。ヨセミテ大岩壁を初登攀した著名な登山家でもあります。意気投合し、彼から日本の代理店をやってみないかと尋ねられました。

辰野氏が米国で彼を訪ねると、カヤックでの波乗り、ワイオミング州の岩壁での新ルート開拓、ヨセミテの岩場など、良き山仲間としての交流が深まりました。

パタゴニアの製品の日本での販売を手伝い始めます。パタゴニア製品として、ポリエステルのフリース「シンチラ」が支持を集め、一気にビジネスが拡大しました。しかし辰野氏の中に釈然としない気持ちが芽生えました。モンベル本来のアイデンティティーが失われるという不安です。

パタゴニア副社長のクリス・マックデービッドさんに、日本での販売を自分たちでやるように申し出ました。そして、パタゴニアの日本法人設立と責任者の採用面接を手伝い、互いに遺恨のない爽やかな別れとなりました。

辰野勇 私の履歴書(15)黒部峡谷初下降(下の廊下の大滝をカヤックで下った)

1987年、黒部川を源流から河口までカヤックで下る挑戦を始めました。渓谷の上部、「上の廊下」の初下降に挑むため、ヘリに7艇のカヤックと装備をつり下げ、河原に降り立ちました。モンベル社員の有志を中心に7人のメンバーがカヤックを漕ぎ出しました。滝の連続に行く手を阻まれ、黒部ダムの湖畔に上陸してこの年の挑戦は終わりました。

黒部ダムの下流「下の廊下」と呼ばれる渓谷の河口は2年がかりになりました。

流れは速く、転覆する艇が相次ぎました。継続を諦めた2艇を樹林帯に縛り付け、翌朝、残りの5艇で川下りを再開しましたが、落差4,5メートルの滝が連続します。この年はここで引き上げることとし、小高い岩盤にハーケンを打ち込んで5艇のカヤックを縛り付け、下山しました。

翌89年、現地に行くと、縛り付けておいた艇はすべて雪に押しつぶされていました。樹林帯に縛り付けた2艇が無事だったので、それを使うこととしました。渓谷には落差15メートルの滝があります。観察するうちに「下れるかも」と思い始めました。別の仲間はやめることとしました。辰野氏は迷った末、「いける!」と思った瞬間、迷いなく漕ぎだしました。滝壺に5メートルほど潜り、浮上したらパドルが3つに折れていました。

S字峡では返し波につかまり転覆しましたが、なんとか窮地を脱しました。そして、この年のゴール仙人谷ダムまで漕ぎ下ることができました。

その翌年、仙人ダム下から仲間と一緒に漕ぎ下り、全員で日本海に到達しました。

辰野勇 私の履歴書(16)冒険大賞(画像)

この回は読めませんでした。

辰野勇 私の履歴書(17)直営店(最初の直営店)

現在モンベルは全国に127点の直営店を展開しています。

1991年、JR西日本から、新設する商業施設に出店を要請されました。

それまで、モンベルは消費者に直接販売することはしていません。しかしそれでは、実績のない製品を店頭に置いてもらえません。直営店を出すしかないと考えている矢先でした。

もうひとつの問題は値引き販売です。市場では希望小売価格から30%近くの値引きが常態的でした。しかしメーカー直売店では値引きをするわけにはいきません。そこで辰野氏は、メーカー希望小売価格を一気に3割ほど引き下げる決断をしました。ほとんどの販売先が取引を継続してくれました。しかし「値引き」を唯一の販売手段にしてきた大型ディスカウントチェーン店は、その優位性が無くなって取引から撤退しました。

辰野勇 私の履歴書(18)海外の川下り(グランドキャニオンのコロラド川)

1982年、米国のヨセミテ渓谷を流れるトゥオルミー川を、辰野氏は3人の友人と下りました。パタゴニア創業者のイボン・シュイナード氏、ノースフェイスの創業者ダグラス・トンプキンス氏、それにロイヤル・ロビンス氏です。トンプキンス氏はアイガー北壁の米国人初登攀者で、ノースフェイス(The North Face)の名はこれに由来します。ロビンス氏はヨセミテの岩壁ルートを開き、自らの名をブランドにして立ち上げた人です。いずれも米国を代表するアウトドア企業の創業者であり、クライミング界のレジェンドでもあります。

米国のグランドキャニオンを流れるコロラド川の364キロを3週間かけて下りました。

ネパールのトリスリ川やマルシャンディ川を数日かけて下りました。カナダのユーコン川は、障害を持った仲間達と一緒に1週間かけて下りました。

90年代から2000年代はこんな川や海をカヤックの旅で満喫しました。

辰野勇 私の履歴書(19)モンベルクラブ(カタログや会報誌)

1986年、「モンベルクラブ」を立ち上げ、年間1500円の会費をいただくこととしました。会報の発刊にもいたりました。

05年、創業30年当時、モンベルクラブの会員数はおよそ8万人でした。16年後の21年には100万人を突破し、現在120万人に近づきつつあります。

以下次号