前回の太平洋航空博物館に続き、真珠湾攻撃について書きます。

日本帝国海軍が遂行した真珠湾攻撃は、連合艦隊司令長官の山本五十六が着想し、第一航空艦隊航空参謀の源田實中佐が詳細立案に携わり、空母赤城飛行隊長の淵田美津雄中佐が飛行機隊の指揮を執って実行されました。

その淵田美津雄と源田實がそれぞれ、真珠湾攻撃について記述した本があります。以下の2冊です。

今回真珠湾を訪れるに際し、この2冊を読み返しました。

1941年2月、真珠湾攻撃の計画検討が開始された頃、母艦搭載機による艦船攻撃能力はまだ貧弱でした。

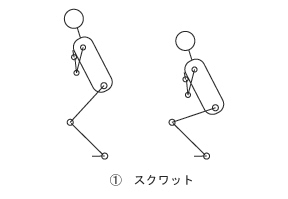

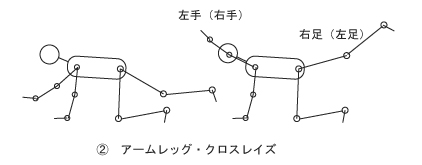

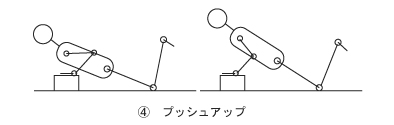

艦船を攻撃する艦載機として、艦上攻撃機(艦攻)と艦上爆撃機(艦爆)があります。艦上攻撃機(写真)は、高空から爆弾を投下する水平爆撃と、低空を飛んで魚雷を発射する魚雷攻撃を行います。艦上爆撃機(写真)は急降下爆撃を行います。

戦艦の甲板を覆う厚い装甲板を突き破るためには、水平爆撃で高度4000mから徹甲爆弾を投下する必要がありました。命中精度は悪く、数十機の艦攻での攻撃ではとても戦艦を撃沈できない状況でした。また艦爆による急降下爆撃ではそもそも戦艦の装甲を突き破ることができません。

魚雷攻撃は有効ですが、真珠湾の湾内では使用不可能でした。飛行機で魚雷攻撃を行う際、100m程度の高度で魚雷を投下すると、水中に入った魚雷は一度60mぐらいまで沈み込み、その後水面下まで浮上して直進し、艦船を攻撃します。ところが真珠湾の水深は12mしかありませんから、魚雷攻撃は所詮不可能でした。

魚雷攻撃については、まずはパイロットの技量を向上し、高度20mでの魚雷投下を実現しました。真珠湾東岸の海軍工廠の上を抜けると直ちに高度を20mまで下げ、そこで直ちに魚雷を投下する技量を身につける必要がありました。

雷撃の専門家である村田重治少佐が中心となり、鹿児島湾で猛訓練を行います。鹿児島市街を真珠湾海軍工廠に見立て、市街地のすれすれを飛んで鹿児島湾に入り、直ちに高度を20mまで下げるという訓練です。

その技量を身につけ、高度20mで魚雷を投下しても、魚雷の沈降する水深(沈度)は安定しません。偶然の思いつきで魚雷の上面に太い白線を描いて飛行機から投下し、着水するまでの魚雷の状態を高速写真で撮影したところ、ほとんどの魚雷は空中で長軸の回りを回転しながら落下することが判りました。魚雷の深度調整は尾部の横舵(水平蛇)で行いますが、着水したときに魚雷が回転して横舵が垂直を向いていたら、深度調整ができないことになります。

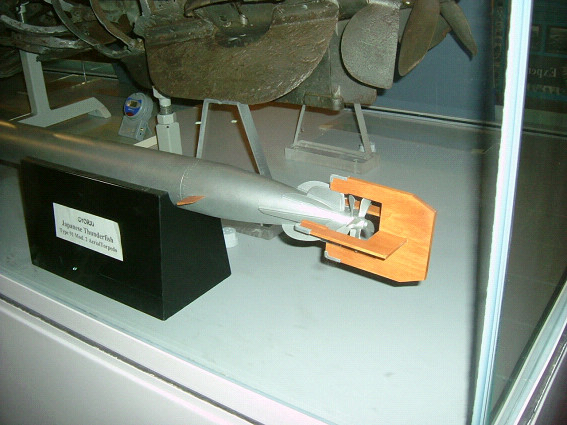

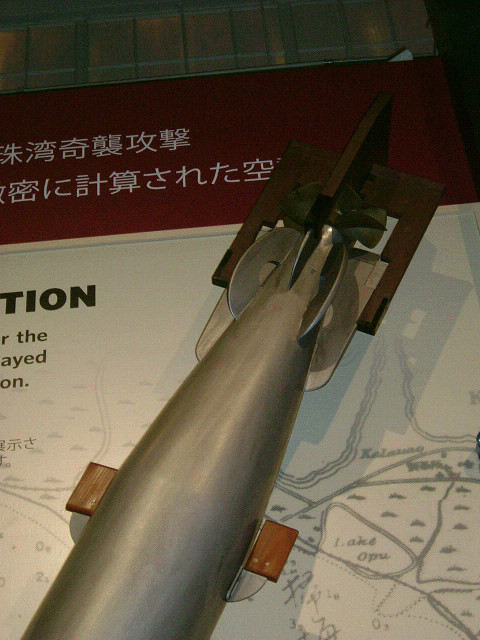

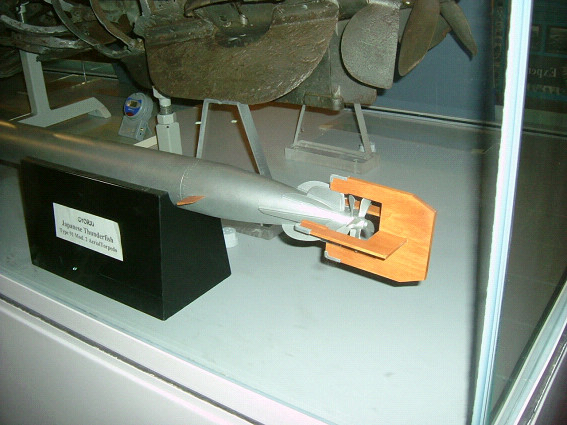

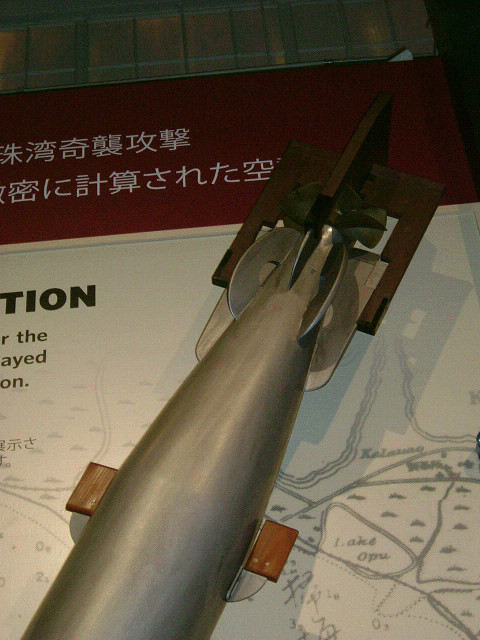

この難問を克服するアイデアとして、ジャイロを利用した安定機を創出しました。魚雷の側方に安定舵を設け、この舵の作動によって魚雷の長軸まわりの回転を抑えてやろうというものです。源田氏の著書によると、安定機は空中と水中の両方で作動しなければならないので、水中舵として適当な大きさ(8センチ角)の鋼製の翼を魚雷に固着し、空中舵としてはさらに幅12センチ、長さ20センチの木製板をこれに継ぎ足して舵の効きをよくし、射入時の激流で木製舵は取り除かれるようになっているとのことです。

下の写真で魚雷の中程やや後方の側方に設けられた木製の板が、これに該当するようです。

Arizona Memorial Museum

Pacific Aviation Museum

ネットでの情報を総合すると、水平ジャイロの働きで魚雷の長軸まわりの傾きあるいは回転を検出し、それに応じて木製の安定舵を操作して回転を止め、尾部の横舵が水平を向いた状態で海面に到達するように制御できるようです。空中で魚雷が右に傾けば右の安定蛇後端を下げて左の安定蛇後端を上げ、魚雷が左に傾けば安定蛇を逆に動かし、これによって着水時には魚雷の上下軸を鉛直方向に安定させたものと思われます。金属製の安定蛇も木製安定蛇と同じように動作したかどうか、その点はわかりませんでした。

かくして、パイロットの技量向上と魚雷の技術進歩が相まって、水深12mの真珠湾でも魚雷攻撃が可能となったのです。

それでは、上の写真で魚雷の尾部に装着された木製の部品は何でしょうか。

こちらの情報によれば、框板(きょうばん)という、空中雷道、とくにそのピッチングを制御するための尾部フィンであるとのことです。

この技術を完成する上で、航空廠の片岡政市少佐が不眠不休の努力を行ったということです。当時、航空本部にあって雷撃兵器の生産を担当した愛好文雄少佐の努力、生産を担当した三菱兵器製作所の努力も大変なものでした。そして、真珠湾への出発直前に、改良魚雷100本を完成することができたのです。

次に水平爆撃です。

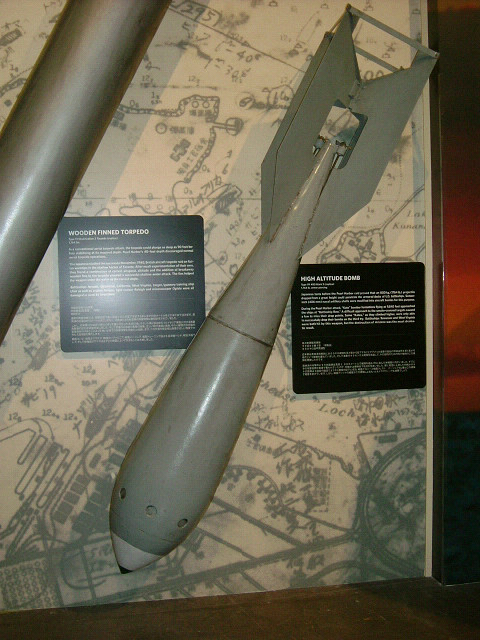

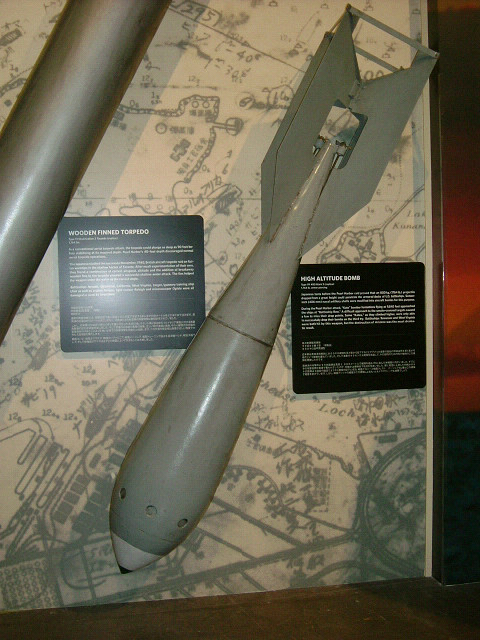

当時、800キロ徹甲爆弾が完成していました。戦艦長門の主砲40センチ砲の砲弾を爆弾に改造したもので、当時就役していたアメリカの艦艇で、高度3000mから投下するこの爆弾に耐え得るものはありません。

Pacific Aviation Museum

さらに水平爆撃搭乗員の技量の向上が大きかったです。

第1航空戦隊に空母赤城が旗艦として加えられ、この赤城の艦攻隊分隊長として布留川泉大尉が着任します。彼とともに操縦一飛曹渡辺晃、偵察一飛曹阿曾弥之助というコンビが乗り込みます。布留川大尉の指導の下に、この二人がコンビで行った爆撃成績が、水平爆撃に対する評価を根底から改めさせます。命中率が格段に向上したのです。

それまで、爆撃操縦法では、小角度の変針には方向舵のみを用いていましたが、これでは横滑りを伴います。小角度の変針も補助翼を併用する方法に変更し、爆撃の精度が大幅に向上しました。

真珠湾に停泊する戦艦は、2隻が平行に並んでいます。フォード島の外側に位置する戦艦は魚雷攻撃が可能ですが、フォード島側に位置する戦艦については魚雷攻撃ができません。上記のように水平爆撃能力が向上した結果として、真珠湾に停泊するすべての戦艦を攻撃することが可能となったのです。

雷撃を指揮した村田重治少佐は、1942年10月、南太平洋海戦で、敵空母雷撃に出たまま帰って来ませんでした。水平爆撃の布留川大尉も、1944年2月、陸攻14機を率いて夜間攻撃に出かけたまま、ついに還ってきませんでした。

急降下爆撃を率いた江草繁少佐は、1944年のマリアの海戦において帰らざる人となり、ゼロ戦隊を率いた板谷茂少佐は、北千島の空でその人生を終わりました。

真珠湾攻撃の立役者として名前が出てきた軍人で、終戦まで生き残ったのは淵田中佐と源田中佐の二人だけかもしれません。

以上のような準備を完了した上で、真珠湾攻撃は敢行されます。その点については次回に。

日本帝国海軍が遂行した真珠湾攻撃は、連合艦隊司令長官の山本五十六が着想し、第一航空艦隊航空参謀の源田實中佐が詳細立案に携わり、空母赤城飛行隊長の淵田美津雄中佐が飛行機隊の指揮を執って実行されました。

その淵田美津雄と源田實がそれぞれ、真珠湾攻撃について記述した本があります。以下の2冊です。

| 真珠湾攻撃 (PHP文庫)淵田 美津雄PHP研究所このアイテムの詳細を見る |

| 真珠湾作戦回顧録 (文春文庫)源田 実文藝春秋このアイテムの詳細を見る |

今回真珠湾を訪れるに際し、この2冊を読み返しました。

1941年2月、真珠湾攻撃の計画検討が開始された頃、母艦搭載機による艦船攻撃能力はまだ貧弱でした。

艦船を攻撃する艦載機として、艦上攻撃機(艦攻)と艦上爆撃機(艦爆)があります。艦上攻撃機(写真)は、高空から爆弾を投下する水平爆撃と、低空を飛んで魚雷を発射する魚雷攻撃を行います。艦上爆撃機(写真)は急降下爆撃を行います。

戦艦の甲板を覆う厚い装甲板を突き破るためには、水平爆撃で高度4000mから徹甲爆弾を投下する必要がありました。命中精度は悪く、数十機の艦攻での攻撃ではとても戦艦を撃沈できない状況でした。また艦爆による急降下爆撃ではそもそも戦艦の装甲を突き破ることができません。

魚雷攻撃は有効ですが、真珠湾の湾内では使用不可能でした。飛行機で魚雷攻撃を行う際、100m程度の高度で魚雷を投下すると、水中に入った魚雷は一度60mぐらいまで沈み込み、その後水面下まで浮上して直進し、艦船を攻撃します。ところが真珠湾の水深は12mしかありませんから、魚雷攻撃は所詮不可能でした。

魚雷攻撃については、まずはパイロットの技量を向上し、高度20mでの魚雷投下を実現しました。真珠湾東岸の海軍工廠の上を抜けると直ちに高度を20mまで下げ、そこで直ちに魚雷を投下する技量を身につける必要がありました。

雷撃の専門家である村田重治少佐が中心となり、鹿児島湾で猛訓練を行います。鹿児島市街を真珠湾海軍工廠に見立て、市街地のすれすれを飛んで鹿児島湾に入り、直ちに高度を20mまで下げるという訓練です。

その技量を身につけ、高度20mで魚雷を投下しても、魚雷の沈降する水深(沈度)は安定しません。偶然の思いつきで魚雷の上面に太い白線を描いて飛行機から投下し、着水するまでの魚雷の状態を高速写真で撮影したところ、ほとんどの魚雷は空中で長軸の回りを回転しながら落下することが判りました。魚雷の深度調整は尾部の横舵(水平蛇)で行いますが、着水したときに魚雷が回転して横舵が垂直を向いていたら、深度調整ができないことになります。

この難問を克服するアイデアとして、ジャイロを利用した安定機を創出しました。魚雷の側方に安定舵を設け、この舵の作動によって魚雷の長軸まわりの回転を抑えてやろうというものです。源田氏の著書によると、安定機は空中と水中の両方で作動しなければならないので、水中舵として適当な大きさ(8センチ角)の鋼製の翼を魚雷に固着し、空中舵としてはさらに幅12センチ、長さ20センチの木製板をこれに継ぎ足して舵の効きをよくし、射入時の激流で木製舵は取り除かれるようになっているとのことです。

下の写真で魚雷の中程やや後方の側方に設けられた木製の板が、これに該当するようです。

Arizona Memorial Museum

Pacific Aviation Museum

ネットでの情報を総合すると、水平ジャイロの働きで魚雷の長軸まわりの傾きあるいは回転を検出し、それに応じて木製の安定舵を操作して回転を止め、尾部の横舵が水平を向いた状態で海面に到達するように制御できるようです。空中で魚雷が右に傾けば右の安定蛇後端を下げて左の安定蛇後端を上げ、魚雷が左に傾けば安定蛇を逆に動かし、これによって着水時には魚雷の上下軸を鉛直方向に安定させたものと思われます。金属製の安定蛇も木製安定蛇と同じように動作したかどうか、その点はわかりませんでした。

かくして、パイロットの技量向上と魚雷の技術進歩が相まって、水深12mの真珠湾でも魚雷攻撃が可能となったのです。

それでは、上の写真で魚雷の尾部に装着された木製の部品は何でしょうか。

こちらの情報によれば、框板(きょうばん)という、空中雷道、とくにそのピッチングを制御するための尾部フィンであるとのことです。

この技術を完成する上で、航空廠の片岡政市少佐が不眠不休の努力を行ったということです。当時、航空本部にあって雷撃兵器の生産を担当した愛好文雄少佐の努力、生産を担当した三菱兵器製作所の努力も大変なものでした。そして、真珠湾への出発直前に、改良魚雷100本を完成することができたのです。

次に水平爆撃です。

当時、800キロ徹甲爆弾が完成していました。戦艦長門の主砲40センチ砲の砲弾を爆弾に改造したもので、当時就役していたアメリカの艦艇で、高度3000mから投下するこの爆弾に耐え得るものはありません。

Pacific Aviation Museum

さらに水平爆撃搭乗員の技量の向上が大きかったです。

第1航空戦隊に空母赤城が旗艦として加えられ、この赤城の艦攻隊分隊長として布留川泉大尉が着任します。彼とともに操縦一飛曹渡辺晃、偵察一飛曹阿曾弥之助というコンビが乗り込みます。布留川大尉の指導の下に、この二人がコンビで行った爆撃成績が、水平爆撃に対する評価を根底から改めさせます。命中率が格段に向上したのです。

それまで、爆撃操縦法では、小角度の変針には方向舵のみを用いていましたが、これでは横滑りを伴います。小角度の変針も補助翼を併用する方法に変更し、爆撃の精度が大幅に向上しました。

真珠湾に停泊する戦艦は、2隻が平行に並んでいます。フォード島の外側に位置する戦艦は魚雷攻撃が可能ですが、フォード島側に位置する戦艦については魚雷攻撃ができません。上記のように水平爆撃能力が向上した結果として、真珠湾に停泊するすべての戦艦を攻撃することが可能となったのです。

雷撃を指揮した村田重治少佐は、1942年10月、南太平洋海戦で、敵空母雷撃に出たまま帰って来ませんでした。水平爆撃の布留川大尉も、1944年2月、陸攻14機を率いて夜間攻撃に出かけたまま、ついに還ってきませんでした。

急降下爆撃を率いた江草繁少佐は、1944年のマリアの海戦において帰らざる人となり、ゼロ戦隊を率いた板谷茂少佐は、北千島の空でその人生を終わりました。

真珠湾攻撃の立役者として名前が出てきた軍人で、終戦まで生き残ったのは淵田中佐と源田中佐の二人だけかもしれません。

以上のような準備を完了した上で、真珠湾攻撃は敢行されます。その点については次回に。