バンクーバーの北には山が広がっています。その中に、グラウスマウンテンを見ることができます。望遠で撮影したのが下の写真です。頂上に白い塔が建っているのがグラウスマウンテンです。この白い塔、実際には、巨大風力発電機の形をした展望台です。

バンクーバー訪問の3日目、9月11日グラウスマウンテンとその近くのカピラノつり橋を訪問しました。

まずはグラウスマウンテンです。

駐車場に車を止め、巨大なロープウェイに乗ります。山上駅に着くと、そこからさらに4人乗りのリフトに乗って頂上まで到達します。

頂上からは、南側にバンクーバーの景観が広がっています。ただし、空気がかすみ気味で写真にはなりません。1枚だけ、下りのリフト上から撮った写真を挙げておきます。

グラウスマウンテンからバンクーバー市街

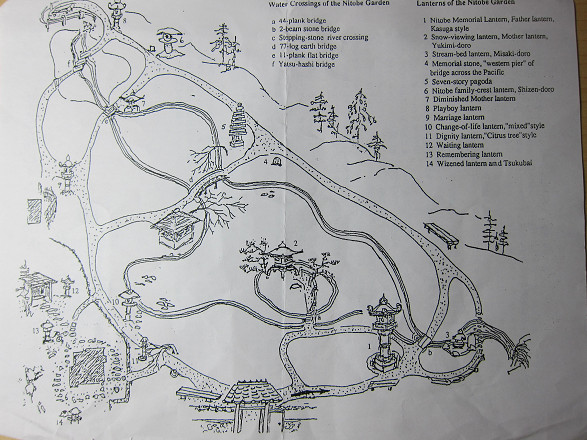

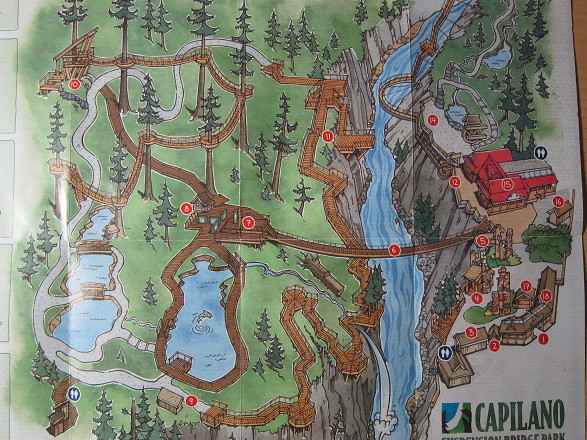

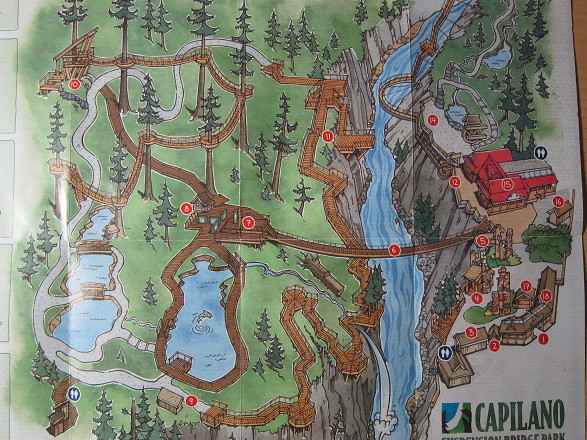

次はカピラノつり橋です。ガイドブックには以下のように紹介されています。

『ノース・バンクーバーを流れるカピラノ川の両側は切り立つ深い渓谷で、この渓谷に架かるつり橋が観光名所となっている。橋の長さは約70m。ゆらゆら揺れてスリル満点。橋を渡った先はトレイルの整備された公園になっており、ブリティッシュコロンビア州沿岸特有の寒帯雨林をなしている。周囲の木々はダグラスファー(ベイマツ)が多く、高さ約80m、樹齢は200年を超えるものがほとんど。つり橋の他、ダグラスファーを支柱に7つのつり橋を渡したツリートップアドベンチャーや崖沿いに空中に飛び出た遊歩道を歩くクリフウォークなどさまざまなアクティビティが楽しめる。』

もらったちらしのイラストに全景が描かれています。

①入口 ⑥カピラノつり橋 ⑩ツリートップアドベンチャー ⑮ギフトショップ

カピラノつり橋

森の中の遊歩道から木々越しに見たカピラノつり橋

カピラノつり橋から見た渓谷

ツリートップアドベンチャー

以上のように、ただ渓谷につり橋が架かっているだけではなく、森と、森の中の特徴的な背の高い木々の間を渡り歩くという楽しみを満喫することができました。

これで、今回のバンクーバー訪問の日程はほぼ完了です。

翌9月12日、日本への帰路につきました。

バンクーバー訪問の3日目、9月11日グラウスマウンテンとその近くのカピラノつり橋を訪問しました。

まずはグラウスマウンテンです。

駐車場に車を止め、巨大なロープウェイに乗ります。山上駅に着くと、そこからさらに4人乗りのリフトに乗って頂上まで到達します。

頂上からは、南側にバンクーバーの景観が広がっています。ただし、空気がかすみ気味で写真にはなりません。1枚だけ、下りのリフト上から撮った写真を挙げておきます。

グラウスマウンテンからバンクーバー市街

次はカピラノつり橋です。ガイドブックには以下のように紹介されています。

『ノース・バンクーバーを流れるカピラノ川の両側は切り立つ深い渓谷で、この渓谷に架かるつり橋が観光名所となっている。橋の長さは約70m。ゆらゆら揺れてスリル満点。橋を渡った先はトレイルの整備された公園になっており、ブリティッシュコロンビア州沿岸特有の寒帯雨林をなしている。周囲の木々はダグラスファー(ベイマツ)が多く、高さ約80m、樹齢は200年を超えるものがほとんど。つり橋の他、ダグラスファーを支柱に7つのつり橋を渡したツリートップアドベンチャーや崖沿いに空中に飛び出た遊歩道を歩くクリフウォークなどさまざまなアクティビティが楽しめる。』

もらったちらしのイラストに全景が描かれています。

①入口 ⑥カピラノつり橋 ⑩ツリートップアドベンチャー ⑮ギフトショップ

カピラノつり橋

森の中の遊歩道から木々越しに見たカピラノつり橋

カピラノつり橋から見た渓谷

ツリートップアドベンチャー

以上のように、ただ渓谷につり橋が架かっているだけではなく、森と、森の中の特徴的な背の高い木々の間を渡り歩くという楽しみを満喫することができました。

これで、今回のバンクーバー訪問の日程はほぼ完了です。

翌9月12日、日本への帰路につきました。