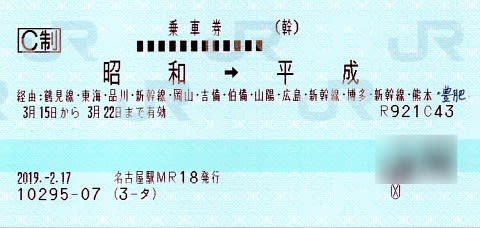

昭和駅。開業は、1931(昭和6)年3月20日。昭和電工の企業がこの近くにあることから「昭和」と名付けられた。

昭和天皇が25歳で即位したため、62年間も在位。(昭和元年や64年は1週間しかなかったため、実質的に62年)昭和の初めに生まれた方は御年93歳。昭和の最後、64年生まれは30歳。平成元年に生まれた方も30になりますが、今年の1月から4月の終わりに生まれた赤ちゃんも、「平成」。まだ0歳なのに「平成」と「令和」2つの元号を持つことになります。

学年も、令和元年度は平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれを対象。平成31年(4月の1ヶ月間のみ)、令和元年、令和2年の3つが混ざっても、1つのクラスになる。そのような現象は、昭和63年度にも見られた。昭和63年、64年(1週間のみ)、平成元年(1月から3月)の3つ。

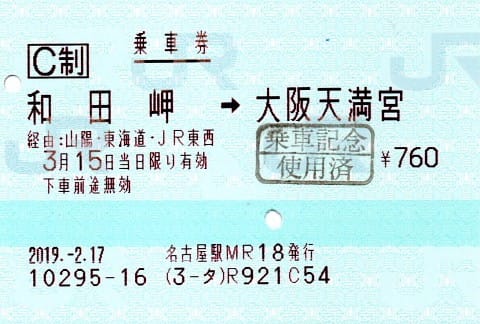

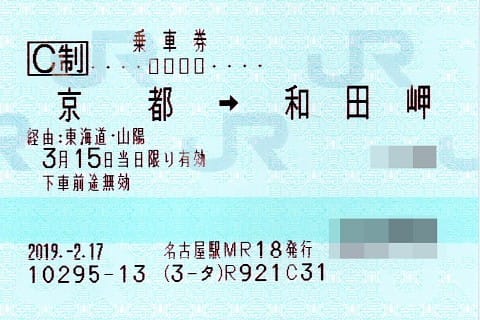

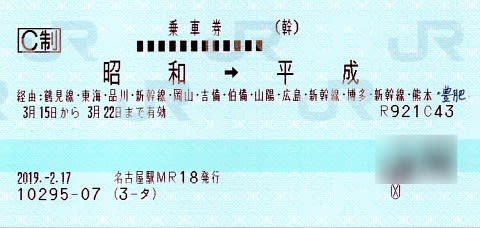

昭和駅は無人駅なので、スタンパーも捺印無し。【浜】横浜市内であっても、昭和からの単駅指定で発券されているので、時間調整のため途中の鶴見小野駅で途中下車可能。

名古屋駅MR18発行の発行表示は、次の元号はR(れ)1(い)8(わ)ですよ、と未来から隠されたメッセージ。本当に不思議。

対応して下さった駅員さんも、超面倒くさい乗車券の発行でも笑顔で引き受け、発行後も丁寧にリクエストされた経路通りなのか、何度も照合。

JR東海だというのに、稚内から枕崎まで全国の路線を熟知しているのか、何も見ないでマルスの取扱いは超スピーディー。私みたいな超オタクで変な経由でも扱いに慣れている感じでよかった。もしかしたら、対応してくれた駅員さんも鉄道ファンなのかねぇ・・??

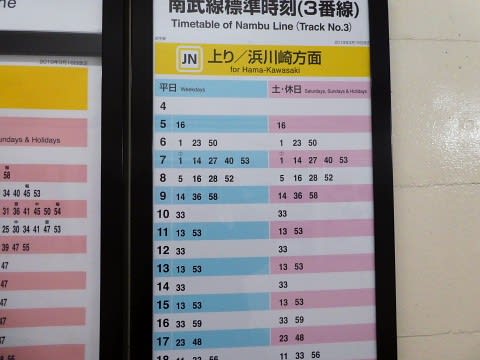

時間調整のため、鶴見小野駅で途中下車します。昭和 → 平成 に「鶴見小野」の下車小印を押してもらいたいですが、ここは無人駅。

鶴見方面のホームです。昭和っぽく、天井が低い。戦前の日本人の平均身長が現代よりも低かったため、このような構造になっているかも知れない。

無人駅でも自動券売機設置。

横浜まで170円なんですかっ!?大都市の駅からわずかな距離に無人駅なんてありえない!!

鶴見方面の駅舎はこの表示。

踏切を渡って反対側へ。

浜川崎方面では、懐かしい昭和のもの見っけ!!

スチールの改札口。昭和時代の東京駅、新宿駅、渋谷駅もこのタイプの改札口。ひっきりなくお客さんからのきっぷを受け取ってはパチンと切っては返す。定期券も両方の駅名と、日付を瞬時に確認して通す。

今の自動改札機だったら、人間の目では見落としていた切符や乗車券類も「入場記録がありません」とバタンと閉まって通せんぼ。

ニックネームが「自動改札君」と一緒に仕事していた頃が懐かしい。非常に細かくって、少しミスっている箇所でもバタンと閉まる。稟議書をオンラインで提出すると、数分後自動改札機みたいにピッと吸い込まれパンチを開ける。なんと早いこと!!コンピュータに匹敵するほどの電子頭脳なお方なので、「紙」で出力することや、「付箋紙」は使わなかった。自動改札君の方針に従い、資源の無駄となる「用紙」や「付箋紙」は極力避けていましたが・・・4月に入ってきた、若い子は付箋紙が大好き。伝言内容をパソコンではなく、名刺サイズの付箋紙をデスクに貼ってくれる。イヤでも目に入るし、依頼内容を優先に解決しようと思えるようになる。解決できたら、用済みとしてはがして捨てる。もちろん、パソコンでも伝言を表示させることはできるが、面倒くさい内容や引き受けたくない依頼だと「×」にクリックして、無かったことにしたり、握りつぶすのを防ぐ作戦!?

(書くのが面倒くせぇ~!!)の仲間が多いさなか、まめに丁寧に書いてくれるのは4月に入ってきた若い子です。

あの・・・ここは切符を入れる場所じゃないんですよ。

鶴見方面の看板は少し古いけれど、浜川崎方面は現代風。

中国語、ハングル表記付きの駅名標は最新版。

今度は、国道駅へ途中下車。

ここで、どんな風景が見られるのか。続きはまた今度。