あき亀山から広島へ戻り、今度は新幹線で一路、熊本へ。

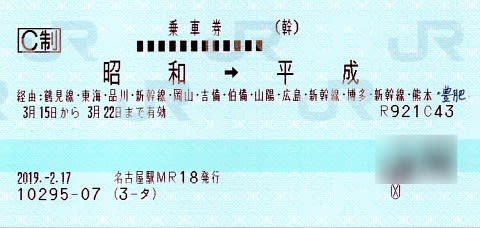

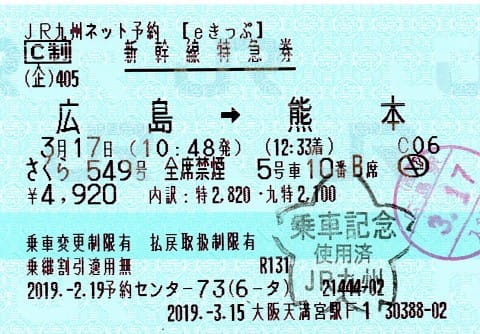

昨日の新大阪から岡山までも同じ「さくら549号」。岡山から未乗区間を片付くため、吉備線、呉線、可部線。翌日も広島から昨日と同じ「さくら549号」なので、JR九州所属の車両。

新大阪から岡山まで山陽新幹線なので、JR東海のEX予約で指定席購入。自由席の料金で指定席に乗れる割引制度を利用。

広島から熊本までは山陽新幹線から九州新幹線をまたがるため、EX予約では買えずJR西日本のe5489またはJR九州列車予約サイトで予約。JR九州列車予約サイトで予約すると山陽新幹線は定価のままだけど、九州新幹線のみ少し割り引かれるサービス付き。

2022(令和4)年の春からEX予約サービスを鹿児島中央まで延伸する予定です。価格などは具体的な内容は決まり次第、お知らせするとのことです。東京から鹿児島中央(新大阪または博多のりかえ)まで1枚にまとめた内容で出てくるかも知れません。

発車案内。のぞみはイエロー、こだまはブルー、さくらはピンク。見た目、とってもわかりやすい。

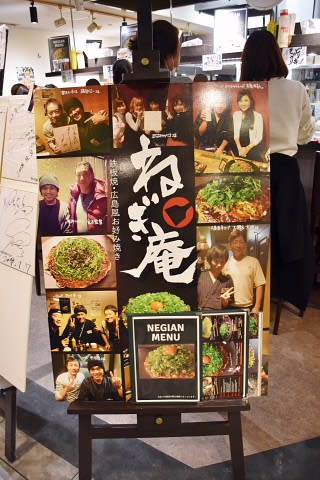

少し待ち時間があるので、少し腹ごしらえ。

天ぷらうどんをオーダー。西日本の「つゆ」なので、あっさりとした味。子どもの頃からずーっと慣れ親しんだ味なので、懐かしい。日清のどん兵衛も、パッケージに「E」または「W」を刻印しており、それぞれ味が異なる。発売地域の境目は天下の分け目、関ヶ原の戦いに関係ありそう。

新幹線が入線!!

「さくら」は列車ごと停車パターンを変えていますが、たまたま新下関停車っ!!そのまま素通りするなんて何もない実家の近くに住んでいる親戚の方々には申し訳ないな・・・。

在来線の歴史はとても古く、1901(明治34)年に「一ノ宮」駅として開業。1916(大正5)年に駅名重複解消を図るため、「長門」を冠した「長門一ノ宮」に改名。1975(昭和50)年に山陽新幹線が開業するとともに今の「新下関」に改名。新幹線と在来線のホームが離れているため、国鉄で初めて「動く歩道」を設置。

私が子どもの頃、夜でも明るい街やいろーーーんなモノであふれている賑やかなところが大好き、と関門トンネルを潜ってはよく小倉に出かけては、都会の街並みにワクワク。(青ヶ島を題材にした映画のアイランドタイムズに出ていたと同じように都会に憧れていたが、今は田舎暮らしに逆戻りしている)小倉駅に停まって、博多。ここで西日本から九州にバトンタッチ。車内を巡回する車掌さんも制帽に青ラインから「つばめ」のエンブレムに変わる。

昭和から平成ゆきの乗車券もラストスパート。熊本駅で下車。

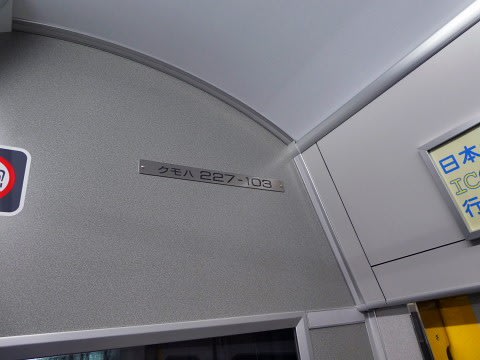

8000番台はJR九州所有の車両。ちなみに7000番台はJR西日本だけど、中身のインテリアはどちらも全く同じです。