さっきから

JR東海、

JR西日本の両社を交互に乗りながら・・・・

和歌山県新宮市に入りました。亀山からずーっと非電化区間だった紀勢本線がJR西日本エリアに入ったとたん、電化区間に入ります。

特急南紀は東海車両だけど、西日本に乗り入れ。ここで両社の乗務員が交代。特急しらさぎはJR西日本車両だけど、米原から東海区間に乗り入れ、名古屋まで。そうやって両社の貸し借りで清算が行われています。

1番損するのは、JR北海道所有のH5系は2編成しかなく、東日本のE5系が新函館北斗まで行く本数が多い。北海道のH5系が新青森発東京行きの東日本完結で清算。

側面に「北海道」のエンブレムがあるのに、北海道に行かないH5系は

東京 11時20分 → 新青森14時43分 はやぶや19号

新青森 17時44分 → 東京 21時04分 はやぶさ36号

東京 21時44分 → 仙台 23時47分 やまびこ223号

アウェーの車庫で一晩休んだあとは本領発揮

仙台 6時40分 → 新函館 10時05分 はやぶさ95号

新函館 12時44分 → 東京 17時04分 はやぶさ24号

東京 17時20分 → 新函館 21時48分 はやぶさ33号

ホームの車庫で一晩休んだ後は、北海道に行かないH5系に戻る。

新函館 6時35分 → 東京 11時04分 はやぶさ10号

(上のダイヤに戻る)

九州新幹線から山陽新幹線に乗り入れる「さくら」700系は両社とも編成が多すぎたため、JR九州が新大阪まで走行するダイヤグラムの特定は難しいけれど、いつも私の勘に頼ってJR九州に遭遇する確率が高い。

東北新幹線に乗るときは、北海道のH5系、山陽新幹線に乗るときは九州の700系を狙ったり、切符を買うときもいつも他社といったようにひねくれた性格なんですが・・・。

名古屋から246.0キロ、途中は険しい山岳区間もあったりして、国鉄特急よりは2倍のエンジンを搭載されたキハ85系。平成の初めころに製造されているので、年季の入っている車両ですが、お疲れ様です。

特急「しなの」(名古屋~長野)は山岳路線のカーブで車両が傾くのを修正する「振り子」式だけど、こちらのキハ85系は振り子非搭載ですが、乗り心地はよかったです。

ここに来たのは20年ぶりでしたっけ・・・?

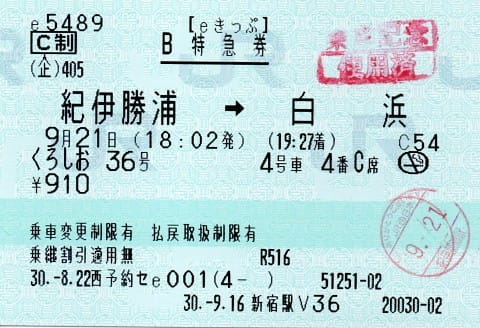

友人が事前にリサーチしておいた、紀伊勝浦の名店へ・・・・。