2018(平成30)年9月23日、日曜日。もう半年前の話になりますね・・・。もうあっという間です。世界遺産の文化財がたくさんあるところだというのに、構内はガラガラ。

改札を出て右側あたり。1934(昭和9)年に建築された旧駅舎はもともとここにありましたが、2004(平成16)年に解体せず、そのまま移動する曳家工事が行なわれました。4日がかりで北へ18メートルも移動。

建物をそっくり移動できる技術は素晴らしいですね・・・。

書店の看板だと判読できますが、その上にあるものは何なんだ?とよく見たら、鳩ちゃんでした!!キジバトちゃまは警戒とても深いから、こんなところでは休めないんですね。

時間がたっぷり余っていることだし、続きの乗車券を購入だ!きっぷ売り場へ。

山陰本線の園部までは買ってあるが、その後の続きは、関西空港のつもりだけど、9月5日、最強の台風21号が京阪神圏に上陸し、関西空港が冠水したうえに空港線の鉄橋にタンカーが衝突し、橋の一部が破損。予定変更の可能性もあり、その時点では購入せず。

復旧は10月以降か?と思ったら、わずか13日後の9月18日に全線復旧。成田空港に次いでに旅客数、発着数も非常に多いところなので、いつまでも不通、というわけではないからでしょう。

関西空港までの道中、途中下車ができるように大阪近郊区間から外れる「船岡から関西空港まで 経由:山陰・東海道・大阪環・片町線・おおさか東・関西・阪和」と書いたメモを窓口へ。窓口は空いていて、暇を持て余している駅員さん。この程度の経由入力なら、そんなに難儀することはなく、簡単に出せるはずなのに、「船岡駅は無人駅だから、有人駅の園部駅で購入してください」とあっさりと発券拒否。

「第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。

(3)駅員無配置駅から有効となる普通乗車券、定期乗車券又は普通回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。」

この規則を盾に、経路の長い入力を要す乗車券のリクエストされても拒否することができるということなんです。

この規則ができたのは、今のような全国のどの区間でも運賃を計算して発券できるマルス端末が開発される前の国鉄時代。その駅から有効なものに限って発売とは、その駅からの運賃表をあらかじめ常備しており、どんな行き先でもすぐに対応できるが、他駅発となると計算間違いなども出てくる恐れがあるので、原則として発券しない。最初から無人駅から有効となる乗車券は、隣接する有人駅で発売となっている。

現在の情勢を見ていると、秘境駅であっても有人駅だった国鉄時代とは異なり、無人駅が増え続けている。無人駅の隣接する有人駅だとすると、無人駅がずーっと続く北海道はもう大変。マルス端末は全国の区間でも瞬時に計算して発券できる機能は備えている。キセルや不正乗車の疑いがなければ、この規則を承知しているうえで他駅発の乗車券を発売する駅がほとんどなのに、奈良駅の対応は何なんだ!?とJR西日本のお客様相談室に苦情。大変申し訳ないと回答があったので、まあ、それで良しとするが、この20条なんて撤廃すればいいのに。

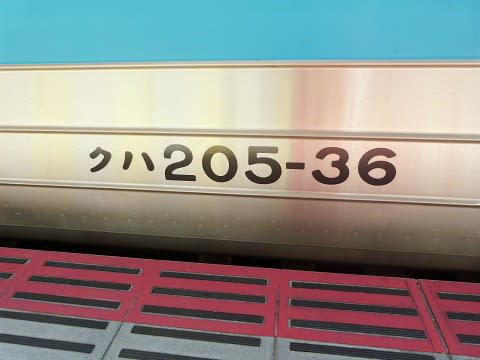

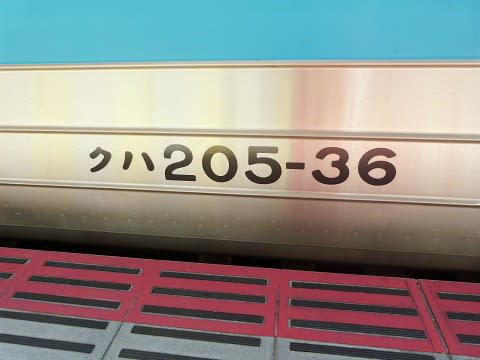

おや!?懐かしい山手線!?

国鉄時代末期の1985(昭和60)年。あと2年で民営化になる。民営化になっても重荷にならないように、戦後の高度経済成長期に多量生産した103系の置き換え用として、次世代の205系を国民の税金で多量生産。若い番号の1から60あたりまでは山手線に配備。

36番ってことは、もともとは山手線から転勤してきたのかな??と思い、調べてみたら、最初から大阪に配属。

もともとは東海道本線(京都から西明石)の各駅停車および阪和線だったけれど、現在は奈良線に転勤。