時刻表の巻頭路線図を見ると、森から七飯までの路線図は8の字になっています。渡島砂原経由は砂原支線、ところが、大沼から仁山、新函館北斗を通らずいきなり七飯に結ぶ路線があります。JR全線全路線乗車を意識していた頃、あの区間って何?この区間って乗車したことあるんだっけ?と調べたことはあるんですけど、あの線路は藤城支線と言い、1966(昭和41)年急勾配を避ける迂回経路として、下りの札幌方面専用として敷設。かつて走っていた北斗星、はまなす、カシオペアの札幌方面は必ず藤城支線を経由していた。新幹線が開業する前は下りの特急は藤城線を経由していたが、現在は下りであっても新幹線との接続を図るため、本線に戻しているということは、過去に藤城支線を利用したとし、カウント。

本線に戻したはずなのに、今も藤城支線が残っています。時刻表を確認すると1日3本の下り普通列車のみ。新函館北斗を通らずいきなり大沼とは・・・。

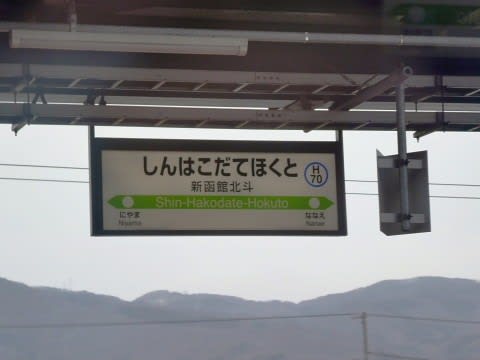

新函館北斗駅を出発した時点で藤城支線の存在を思い出し、記事にしました。

新函館北斗から函館までの途中駅は4駅。大中山駅を除き、「みどりの窓口」があります。桔梗駅も。あの紫色をしたお花の名前を駅名にしています。

こちらは函館より1つ手前の「五稜郭駅」。

北海道新幹線開業前は江差線と函館本線の分岐駅でした。

江差線が第三セクターのいさりび鉄道線に転換してしまったため、このような駅名票になりました。五稜郭で運転を打ち切ってしまうと、函館本線の列車に乗りかえなければならない。かつての江差線のように函館まで乗り入れていたときと同じように、いさりび鉄道線もすべて函館に直通。

Googleマップで見る限り、函館駅よりこっちのほうがにぎやかな街並みがたくさんあるそうです。函館まで3.5キロ、運賃は250円なーり。山手線だったら、3.5キロなら160円(IC157円)なんですけど、ここは経営が厳しいJR北海道なので、妥当なのかも知れません。

函館駅に着くなり、気になる車両が・・・・子どもの頃何度も飽きるほど乗っていた、山陰本線のキハ40と同じく

懐かしい国鉄色のキハ40が!!

いったい・・・これは。

1807は元江差線の車両。木古内から江差の非電化区間で活躍していた車両。いさりび鉄道さんがJR北海道よりキハ40を買い入れ、ファンサービスの一環として製造時の国鉄色に戻しているってことです。

明日、木古内に向かうときは絶対にこの車両でありたい。色が違うだけで同じキハ40であっても雰囲気が違う。

大沼を出ると、次は無人駅の仁山駅。その次は北海道新幹線の終点、新函館北斗駅。大沼から仁山に向かう途中の風景、奥にうっすらと函館山が見えます。

仁山駅通過中。

次の駅は新幹線の終点なんて想像も出来ない風景。新函館北斗駅も、新幹線開業前は無人駅の「渡島大野駅」。

渡島大野駅時代は、まわりはなーにもない田園風景だったのに、現在は駅前にビジネスホテルや複合施設が相次いで出来ています。無人駅だった渡島大野駅の駅舎を取り壊し、立派な新幹線駅に。

まもなく新函館北斗駅。表玄関口では大きな開発が進んでいるところですが、反対側は渡島大野駅時代の面影がまだ残っています。

これから東京に帰るとしたら、16時20分発の「はやぶさ40号」に乗れば、20時32分到着。その日のうちに自宅へ帰れるんですけど、せっかく北海道まで来ているので、函館でもう1泊。

ここから乗車券の別区間に入るので、事前に用意。時間が余った長万部でもリクエストすれば買えるはずだけど、「倶知安」の文字が欲しくて。長万部や倶知安は道民でなければなかなか読めない駅名。おしゃまんべ、くっちゃんと読みます。

倶知安駅でマルス端末の操作方法を拝見。乗車駅「倶知安」はデフォルトで表示されるが、それを消してシンハコと入力。そうすると駅名候補として「新函館北斗」が表示されたら、タップ。下車駅も「ハコ」。経由は最短距離の函館線でよろしいかって表示され、確定。東京都国分寺市の鉄道情報システムのサーバーまでオンラインで照会し、440円って返ってくる。JR北海道では東京までの通信費を削減するため、道内独自の「総販システム」を採用し、道内で完結する乗車券や定期券を発売していましたが、2019(令和元)年9月30日をもって廃止。道内で完結する乗車券であっても、オンラインにより発売。今の時代、通信は昔みたいに従量制ではなく、定額になっているところがほとんどなので、そのようになりました。

複雑な変な経路の場合は、最短距離ではなく、乗車駅から何々線の候補一覧が出てスワイプ。それを確定させると、下車駅を選択。次の線名を選択して、下車駅・・・の繰り返しなので、

駅 (線名) 駅

新千歳空港 (千歳2) 南千歳

南千歳 (石勝) 新得

新得 (根室線) 滝川

滝川 (函館線) 新函館北斗

新函館北斗 (北海道新幹線) 新青森

新青森 (東北新幹線)東京

Excelで一覧表を作成し、駅員さんに見せながら操作させるとスムーズになります。

そういえば・・・・

羽田発新千歳行きの機内からでも見えました。あの山が見えてから数分後、新千歳空港に着陸。札幌から山線経由の鉄路だと結構時間がかかりすぎています。

秘境駅のひとつ、赤井川駅通過。

ここに訪ねた思い出話はいつ頃でしたっけ・・・こちら。北海道新幹線が開業した2016(平成28)年なので、もう5年前になります。本当に早いな・・・。

大沼地区の中心駅、大沼公園駅停車。

みどりの窓口があります。となりの駅は1キロ先の大沼。ここでも同じく「みどりの窓口」。うちの田舎町にも「みどりの窓口」はあるんですけど、遠くて気軽に寄れる場所ではない。しかも窓口が1つしかないので、並んでいるときはかなり時間がかかる。もう1つ窓口を増やせればいいのに、2台目は、もうとっくに撤去されています。

大沼駅通過。森駅で分岐した砂原支線も再びここで交流します。

森駅を出ると、海側の砂原支線経由も函館へ行けるんですけれども、特急は最短距離の駒ヶ岳ルートを回ります。

このあたり姫川駅かな?と勘に頼りながら撮影。あとで調べてみたら、この建物のとなりに姫川の旧駅舎がありました。現在は取り壊されています。この建物はおそらく信号場の倉庫なのかも。

いつまでも一緒に付いてくる駒ヶ岳の風景。

駅名票。「もり」のシール下は「ひめかわ」。

ふと、思い出しました。この付近で行方不明になった小学2年生の男の子。自衛隊の建物に入り、雨や寒さを凌いだというニュースは記憶に新しいんですけど、いつ頃の話でしたっけ?と調べてみたら、なんと2016(平成28)年っ!!もう5年前になります。今はもう中1なんですか。はやっ!!小学2年生ながらにしてサバイバルを身につけられるなんてすごいなあって印象に残るニュースでした。

・あのときのニュースは こちら 。

特急はドア扱い無しでしばらく運転停車。(時刻表では通過扱い)運転停車を行うのは、主に時間の調整またはダイヤの乱れなどにより、しばらく停車して欲しいと運行管理センターから指示があった場合など特急停車駅でもない駅に停車することもあります。日本一秘境の小幌駅。普通列車が誤って通過し、乗る予定だったお客様が駅に取り残され・・・・小幌駅周辺は携帯電話の通話エリアなので、小幌駅の看板にある連絡先にクレーム。小幌駅に接近する特急に「小幌駅に取り残された乗客を救済するため、臨時停車を命ずる」と無線で通達があり、ふだんはけたたましい轟音で通過する特急なのに臨時停車し、ドア扱い。こういう事件もあったんだな・・・。

袖ケ浦(袖ケ浦市の意向により、小さな「ヶ」は使わないことになっている)、阿佐ケ谷(東京都杉並区)、茅ヶ崎(神奈川県)、柳ヶ浦(大分県)と印字された乗車券はすべて大きな「ケ」と印字。ちなみに青ヶ島は小さな「ヶ」表示。2種類あるなんて紛らわしいので、大きな文字で統一を図ればいいのに、と思っています。

山越駅通過~。長万部を出て30分くらいだけど、車内販売は来なかった。調べてみたら、2019(平成31)年2月28日をもって終了したとのこと。北斗は札幌から函館まで3時間半かかるので、車内販売があってもおかしくはないんですけど・・・。

車掌さんも乗車券拝見はせず、素通り。JR北海道は積極的の検札をやらないとわかると特急券だけ乗るキセラーがいるかも知れない。JR西日本みたいに乗車券と特急券両方所持しているか確認してもらわないと!!

まもなく森駅でーす。

森駅のキハ40。新型のH100系が相次いで導入しているので、国鉄型はそのうち淘汰されるかも知れません・・・。

森駅は海岸近くにあります。ここから駒ヶ根の麓を通る本線と海岸沿いの砂原支線に分岐。

向こうの線路は砂原支線。100キロ以上の乗車券であれば、距離が短い本線経由であっても砂原支線の途中下車も可能です。山陽本線の三原から海田市までも100キロ以上の乗車券だと呉線経由にしても途中下車は可能。京葉線の東京から蘇我間も経由欄に「総武・外房」と印字されてあっても、京葉線内での途中下車はできます。

青森県内になるJR北海道の駅、奥津軽いまべつ駅を除き、道内で最北端の駅は稚内、最東端は東根室駅、最南端は木古内駅。さて、最西端はどこなんでしょうと聞かれたら、どこの駅を答えるのでしょうか。最初は木古内は北海道の1番南の端っこになり、最西端も兼ねていると思いましたが・・・

正解は 八雲駅でした。2016(平成28)年3月まで存在していた鷲ノ巣駅が最西端だったけど、現在は信号場に格下げしてしまったため、八雲駅が最西端となりました。木古内駅の緯度は東経140度26分2.8秒、八雲駅は東経140度16分22.58秒。10分の差なんだけど、木古内駅より八雲駅のほうがおよそ12キロ西にはみ出ています。

まもなく八雲駅でーす。

「やまさき」のシール下は5年前に廃駅となった「わしのす」。テレビ取材もあり、記憶にまだ残っているかと・・・。

1人のお客様が下車。無人駅かと勘違いし、乗車券、特急券をドア左側のポストに投函。その様子を見た私は心の中で(あの~八雲駅は直営駅、みどりの窓口もあるんですけど・・・)

すると、中で下車客の気配を感じ、通路で集札。ドア越しの駅員さんに驚いたお客様が「あそこのポストに入れたよ」と指差し。駅員さんが猛ダッシュで解錠し、切符を確認。ヨシ!特急停車駅だというのに、どうせお客さんは降りてこないだと見くびるのではなく、特急が停車する数分前にドアを開けて、改札口付近で下車客をお迎えしましょうよ。切符を調べたり見るのが好きな駅員さんだったら、まめに集札するかも知れませんが・・・。

長万部を出てしばらくすると・・・

このような荒涼とした風景が続き・・・

中ノ沢駅通過。長万部を出て1つ目の駅だというのに、貨物列車の車掌車を改造された駅舎がぽつりと。

中ノ沢グルメとしては、「浜ちゃんぽん」がとても有名。

中ノ沢駅に下車して、しばらく歩くと国道に突き当たります。国道に出て左側に「浜ちゃんぽん 三八飯店」の看板がでかでかと出ているので、すぐわかると思います。駅から徒歩5分前後。

しかし・・・中ノ沢駅の時刻表では、1日6本。スカスカな状態なので、列車で食べに向かわれる方はいないかも。だったら、多くの特急が停まる長万部駅からすぐのところのほうが便利なのに~・・・。

浜ちゃんぽんの記事は こちら

キハ261系はディーゼルの特急とはいえ、馬力920なので、超高速。国鉄型の普通列車キハ40はエンジン置換前のノーマルだと馬力220。国鉄時代末期の1978(昭和53)年頃製造されたもので、赤字対策の経費削減のため、あまり速度を出せないエンジンを取り付け。しかも、非冷房。JRになってから馬力アップのエンジン置換が相次いだため、製造番号の改番が行われたものが多い。

目にとまらないほどの速さなので、ある駅を通過。駅名がぼやけてよく見えなかったんですけど、国縫駅通過。これってなかなか読めない難読駅。「くんぬい」と読みます。

黒岩駅通過~!!

今度は内浦湾沿いを走行。

厳密に言うと、この海は千葉県や青ヶ島、小笠原にもつながっている「太平洋」。

数年前に降り立ったときは、旧式の蛍光灯タイプだったんですけど、新しいのはただの看板に変更。夜になると光るLEDタイプなのかなと思いましたが、違うようです。

大正から昭和にかけてはフィラメント電球が主流。戦後の昭和23(1948)年頃から蛍光灯が使われはじめるようになり、高度経済成長期になると、電球よりも省エネの蛍光灯に置き換え。当時は白色と青みを帯びた昼光色の2つしかなかったのですが、昭和の終わり頃から同じ消費電力で明るく見える三波長タイプ発売。平成は蛍光灯が主流だったのに、平成の終わり頃から令和にかけてはさらに少ない消費電力で蛍光灯並みの明るさを得られるLEDにバトンタッチ。蛍光灯の器具はもう製造されなくなりましたが、ランプはまだ販売中。

おしゃまんべの縦駅名票。北海道はアイヌ語から来る駅名になっているところが多いので、どこか日本らしくない感じがします。JR九州は「原」を「ばる」または「はる」と読むと同じように。

跨線橋は昭和54年建設したものを示す財産標。

向こうは札幌方面区下りのホーム。小幌へ行くのもこの跨線橋へ。小幌から戻るときも同じホームだったのは記憶しています。

全国に一斉に駅ホームにおける禁煙化は無理なので、まず、首都圏のみ2009(平成21)年から導入。あれから10年の歳月をかけ、令和になってからやっとほぼ全国に禁煙化。(JR四国のみ秘境駅のホームの端っこに灰皿あり)。

2016(平成28)年頃から今の塗装になったディーゼルの261系。旧塗装は青。今回は北海道らしく雪をイメージした白色をベースにラベンダー、ライラックをイメージした紫色、菜の花畑をイメージした黄色も。

この席は・・・・

よし!!前の席だったら、視界が狭くなるんですけど、この席にしてよかった。JR全社のネット予約会員なので、自宅のパソコンがマルス代わり。好きな座席を選べて、この位置なら視界も広くなると勘に頼り・・・。

長万部駅の「みどりの窓口」。端末は日立製のMR52型。あの位置からにすると切符を購入するときに駅員さんが操作しているときに画面を凝視できるんですけど、JR東海さんだけは、モニターの背面を客側に向けているので、全く見えないんです。見えていた方が変な切符を買うときに駅員さんの操作がスムーズになっているかチェックできる。変な切符は目が泳ぐような経由欄なので、マルスで操作するときと同じように次は〇〇線を選択して、接続駅は〇〇。といったとようにExcelで作成したものを持参しているので、ほとんどはスムーズに発券できている。

発車時刻が迫ってきましたので、改札に入ります。発車数分前に改札口を開け、乗車券および特急券に入鋏。

この2枚だけ提示でも問題はないけれど、

いちおう、新函館北斗から別途片道になる切符もプラス。ずーっと先の新函館北斗からなので、事前に「長万部」の改札チケッターや「発駅入鋏代」のスタンプは押印不可。

駅からよく見える場所に「かにめし本舗かなや」の直売所がありました!

ここは山越郡長万部町。昭和時代にさかのぼれば、道南の交通の要所として栄えていた町だそうです。令和時代は、北海道新幹線が札幌まで延伸すれば長万部駅も停車駅になります。新函館北斗を出ると、新八雲(仮称)、長万部、倶知安、新小樽(仮称)、札幌。もし、新幹線が開業すれば、長万部で室蘭本線の在来線に乗りかえて1つめは静狩。築100年近くになる駅舎もまだ現役。2つめは日本一秘境駅の小幌駅。

向こう側は太平洋の海。

左側は「かにめし本舗かなや」、右側は日本で初めて「駅そば弁当」を考案された「もりそば」の合田さん。

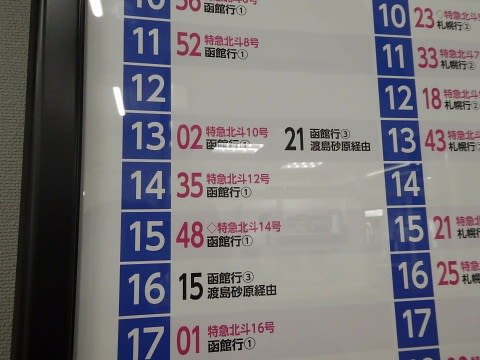

14時35分発の特急で函館へ向かいまーす。

長万部駅の時刻表。ほとんど特急を示す「赤色」です。

特急の停まらない駅は本当に難儀するような時刻の配列・・・。函館方面は1日6本。アジア最東端の根室駅は「みどりの窓口」があって、営業時間は朝5時20分から17時まで12時間近く開いているのに、汽車の発着数1日6本。最北端の稚内駅も6時10分から17時45分まで。発着数は6本のうち2本は特急。顧客ご自身で指定席券を発券するMV機設置駅。JR東日本の首都圏では中国ウイルスのせいでみどりの窓口の営業時間を短縮したり、みどりの窓口を廃止してMV機任せにするとか、そういったことが進んでいるのにJR北海道は1日6本であっても律議に12時間近く開いている。

次は間もなく終点、長万部。函館本線は当然ながら続きますが、山沿いを走行していた鉄路は再び海岸沿いになります。小樽あたりの海は日本海、こちらは太平洋。

やっと長万部到着。ここから普通列車で乗り継ぐといっても、本数が極端に少なく、ほとんど函館と札幌を結ぶ特急ばかりです。14時08分に着きましたが、函館方面の普通列車は16時15分。2時間も待ちぼうけになります。普通列車乗り放題の青春18きっぷ利用者だと、2時間もひたすら我慢して待つか、長万部から函館までの乗車券および特急券を購入するかのどちらかになります。

JR北海道はやはり、宵越しの銭は持たないJR東日本の影響を受けているのか、「特急券拝見」の検札はあまり力を入れていない。指定席はチラ見して素通り。青春18きっぷシーズンだと特急の指定席券だけ購入して、堂々と指定席に座って函館。函館は大きな駅なので、普通列車で来たお客さんと紛れながら青春18きっぷで改札を通り抜けるキセラーがたくさんいるかも知れない。18きっぷが使えるシーズンなら、指定席自由席問わずまめに目的地までの乗車券を所持しているか目視でビシバシ検札してもらわないと困ります。JR西日本の本社は大阪なので、年間を通して在来線特急は検札実施中。民営化なりたての頃(1987年から1995年頃まで)は「機動改札」のオレンジ色の腕章をした車掌さんが検札していましたが、あの頃は「機動」って何ぞや?まるで警察の機動隊?私は何もやましいことはしていませんっ!!と気を引き締める思いをしたのは確か。現在は「特別改札」に変更しているので、「機動」よりは柔らかくなりました。

この写真は友人からお借りしたもので2013(平成25)年7月27日。初めての日本一秘境駅の小幌駅を計画していた頃の写真です。2016(平成28)年の北海道新幹線が開通すると激変わりするかも知れないと、青函トンネルの海底駅見学や江差線をまわって、この日の宿泊地は長万部。駅前のビジネスホテルなら便利なんだけど、そのような施設はなく、駅から2キロ離れたところの温泉宿へ。純和風の宿なので、部屋は和室。食事も地産地消なので、カニやお刺身も出て美味しかった記憶があります。まだ雨は降っていなくて、翌日は予定とおり小幌、と思っていたんですけど、就寝中にすさまじい豪雨。聞こえないから外の世界が激変していることすら気づかず・・・。翌朝、雨量制限を超えたため、函館本線の山線以外は全面運休に見舞われてしまう。

これも友人からいただきものだけど、当時運行していた大阪発札幌行きのトワイライトエクスプレスも長万部で運転打ち切り。駅前に急遽貸切バスがやってきては、希望者は貸切バスか、山線の普通列車で行くかの選択。小幌駅に行けないと判明したので、山線の普通列車に乗車。かなり車内は全部座席が埋まるほど混んでいました。すると、車掌さんが朝食のパンと飲み物を1人1人配布。私もトワイライトエクスプレスの乗客だと思われたのか、「どうぞ~」と差し出し。「いやいや」と受け取り拒否。ということは、山線の乗客は非常に少ないってことですかね・・?

昔から交通の要所と言われている長万部。ホームがすごーく長いです。小幌駅へは2度目のリベンジ、最初で最後の乗車だった、北斗星号で長万部下車。懐かしいです。

みどりの窓口は2013年当時とあまり変わらないんですけど・・・・

ここに名物の「かにめし」駅弁売店があったのに、現在は待合室に変更。老舗の味、名物の駅弁はなくなったのか!?と心配していましたが、駅を出て左側にある「かにめし本舗かなや」は営業中。1928(昭和3)年に開業してからもう93年目。駅弁の蓋を開けると、全面カニで埋め尽くされ、カニ好きな方にとってはたまらない一品になっています。

自動券売機は1台のみ稼働中。オレンジカードは使えます。

小幌まで440円。あの頃は小幌駅熱狂マニアなので、2回も来訪。小幌駅が有名になりすぎて、秘境感はもうすっかり無くなったような気がします。今からもう1度小幌に行くとしたら・・・・この日の始発、15時29分発の汽車で小幌へ。15時44分に着きます。小幌駅を充分堪能したあと、17時38分発の汽車で長万部に戻り、特急北斗18号で函館に19時24分に着く。倶知安駅で発行してもらった特急券を乗車変更するか多少の迷いもありましたが、やはり早めに函館に着いて、行きたいところがあるので、それは断念。

次は黒松内駅です。道内の駅名に何々、内(ない)や何々、別(べつ)駅が多いような気がしますが、アイヌ語で川や沢を意味するとのこと。

ここは黒松内町の中心駅なので、有人駅かと思いましたが、現在は無人駅化されています。寿都(すっつ)郡に属しているという記事を見つけ、細かく調べてみたら、1968(昭和439年に休止扱いとなった私鉄の寿都鉄道があったとのこと。4年後の1972(昭和47)年に廃線。寿都駅跡地には寿都町役場が建っています。

黒松内駅で倶知安行きの汽車と交換。昔は国鉄のキハ40が主役だったのに、現在は新型のH100系に譲っています。

次は二股駅。浮気などの二股を意味するのではなく、この付近の川が二股になっているところが多く、それにふさわしい駅名にしたそうです。

「くろまつない」シールの下は、2017(平成29)年のダイヤ改正で廃駅になった「わらびたい(蕨岱)」駅。さきからずっと車窓を眺めていたのに、蕨岱駅の跡地すら気づかず・・・。

同じく二股駅。おそらく倉庫だと思うんですけど、貨車を改造した駅舎よりもそっちのほうが立派。次は、もう終点になります。

目名駅から見える郵便局。テレビで見たような気がする・・・??目名郵便局、駅舎をバックにインタビューするシーン。あれはどんな番組なのかと言いますと・・・

2021年4月25日(日)に放送された、ナニコレ珍百景。

目名駅の中に、増え続ける駅ノート。どなたが管理しているのかご存じですか?というインタビューだったと思います。

テレビに出ていた詳しい内容は こちら 。

目名駅のまわりは住宅街になっていました。道理で駅前に郵便局もあるわけです。

駅ノートは全国各地からの旅人が書き残したメッセージを読めるので、汽車が来るまでのちょっとした暇つぶしになりそうです。

つぎは、ねっぷです。最初は「熱府」と書くかと思ったら・・・・

熱郛の、「郛」のところが難しい漢字なので、読めないな・・・。

NEPPU の頭を Bに変えてしまえば、大分県の別府になる。ずーっと大昔、ジローさんやふてにゃんが人間だった頃、私は11のとき。そのときにジローさんが「夏休みの家族鉄道旅」を初めて企画。切符や名の知られている杉乃井ホテルや観光バスの手配などはジローさんがやってくれたらしい。全国統一だった国鉄時代、特急ならクリーム色に小豆色のツートーンカラーと決められており、九州は交流、直流どちらも使える485系ボンネット特急。当時は今みたいに「禁煙」の「キ」すらない時代なので、車内では紫煙をくゆらす人があちこち。でも、私にとっての日豊本線は初めてなので、タバコの煙を気にするよりも流れゆく車窓を見入っていたと思う。

別府市では、温泉を引いている住宅もあるので、温泉は日常の一部となっているそうです。

熱郛の話題を書くつもりが・・・大分県の別府に脱線。次は黒松内駅です。

今日は2021年3月28日。3日後の31日に、「函館本線の小沢駅〜銀山駅間で発生した斜面崩落の影響により、倶知安駅〜然別駅間で運転を見合わせ、バスによる代行運転を行いました。 復旧工事が進展し、同区間は4月21日(水)の午後から運転を再開しました。2021/04/20」

倶知安から長万部に向かう途中で斜面崩落が起きたっけ?と調べてみたら、倶知安に到着する前の小沢から銀山間でした。斜面に雪溶け水が多量に含まれていて、今にでも崩れ落ちそう?っていう感じに目撃していますし・・・。

私が乗っているときは無事に通過して、3日後の31日から4月21日までバスによる代行運転なんて思いもしなかった。

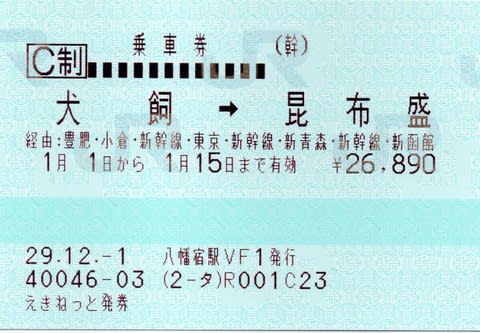

こんぶ駅到着~!! こんぶをもじって、よろこんぶもりもり・・・の切符を作ったのはいつ頃でしたっけ??

戌年でした!!

2018年、つまり平成30年の年賀状には

これを採用。変な切符は恥ずかしくて対面では買えないので、えきねっとシステムで自由自在に作り、「みどりの券売機」で発券させたもの。駅員さんによる手書きの追記がないので、経由欄がめくちゃくちゃ省略されています。最初の豊肥は合っているけど、いきなり小倉になっています。その間に日豊本線経由を示す「南小倉」を入れるべき。新函館からの先も省略。新函館の続きは、「函館線・静狩・植苗・石勝・根室線」。

昆布駅でも1名の方がご乗車っ!!

小さくて申し訳ないんですけど、中央辺りにキロポスト。北海道では雪で見えなくなるため、キロポストはご覧のとおり嵩上げ。170 1/2 と書かれています。終点函館まで170.5キロもあります。

次は蘭越駅。

駅の規模からにすると、有人駅?と思い、調べてみたら、簡易委託駅でした。マルス(みどりの窓口の指定席端末)やPOS端末は置いていなくても、手書きやスタンプによる料金常備券、出札補充券は完備。だが、指定席は取り扱い不可。

つぎは、目名駅です。

まもなくニセコ駅。スキー場もこの近くにあり、例年なら多くの外国人がにぎわうはずなんですけど、中国ウイルスのせいでひっそりしています。

ニセコという地名はアイヌ語で「切り立った崖の下で流れる川」という意味があり、ニセコ町内ではスキー場をはじめ、夏期は登山、トレッキング、カヌーなどのアウトドアを楽しめるところが多く、リゾート地となっています。

カタカナだけの駅名は意外とたくさんあります。トマム、オレンジタウン、ハウステンボス、マキノ・・・。

簡易委託駅なので、観光協会の方がきっぷを販売。POS端末は置かれていなくて、すべて常備券。指定席は倶知安駅に電話して料金補充券に転記。昭和さながらの手売り。駅舎の中に美味しいカレーの喫茶店もありますが、ここで降りてしまったら、次の汽車はなんと17時12分。4時間後。

時刻表では・・・長万部行きは

6:39

12:52

17:12

18:47

21:21

倶知安行きは

6:38(快速ニセコライナー札幌行)

7:22

8:54

11:22

14:42

17:56

21:21

比羅夫駅の最終チェックインは 長万部16:38→比羅夫18:05または、倶知安16:55→比羅夫17:02、乗り遅れてしまっても、倶知安18:30 → 比羅夫18:37。夕食にホームでのバーベキューをやる日であれば間に合います。

次は昆布駅。根室本線の終点間近に「昆布盛」という駅があります。根室市の昆布盛は海に近く、昆布も採れていたので、そのような駅名になっているのは納得できますが、山の中の「昆布」ってどのような経緯で名付けられたのか気になるところ。