倶知安を出ると、次は比羅夫(ひらふ)駅。

いつ頃建てられたのか、調べても出てきませんでしたが、旧国鉄時代の駅舎をそのまま民宿に転用したケースはここだけだそうです。汽車から降りたらもうチェックイン!!離れのログコテージもあり、鉄道旅が趣味だという数人の友人と一緒なら1室借りられそうです。季節によりますが、プラットホームでバーベキューをやる日もあるそうです。

そんな珍しい駅、いつかは泊まりに行ってみたい候補のひとつに含まれています。民宿のオーナーさんが常時駐在しているので、きっぷの販売も受託されている簡易委託駅かと思いましたが、その扱いはなく無人駅。駅といっても、業務の内容により、呼び名が異なります。JRの正社員が駐在している駅なら「直営駅」。民間に委託して、駅としての業務を実施するとしたら、「業務委託駅」。きっぷ売りだけで改札や集札をしないのであれば「簡易委託駅」。駅員さんが不在、または駅舎を民宿やレストラン、食堂としてオーナーさんが駐在しても駅業務に関してはノータッチであれば「無人駅」。

函館本線といっても、倶知安から長万部間は超閑散路線なので、もしかしたらワンマンの1両になるかも知れない。3月下旬は青春18きっぷシーズンでもあり、小樽からの12時12分着の汽車から18きっぱーの方が大勢乗りかえていくので、発車直前ホームに行くともうすでに混むかも知れない。12時12分の汽車が来る前に、並んで座席を確保できるように陣取り。改札口は閉まっていましたが、「今からホームに行きたいです」と事前に駅員さんに申し出。

12時12分着の汽車が到着。折り返して12時55分発になるんですけど、小樽行きは右側の3番から出るはず・・・。行き先表示が「回送」に変わり、発車。ということは長万部行きはあそこの汽車かいな?2両編成。

案の定、皆さん並んで待っていました。2両編成で来て、今度の汽車も2両なので、座れないってことはないかも。

まもなくとなりの3番線にさっき到着ばかりの汽車が入線。小樽行きになりました。長万部行きは別のところで待機していた2両編成。おそらく、18きっぷの多客期を見込んで、普段は1両編成のところをもう1両を追加しているかも知れない。18きっぷーって、全員JR北海道の駅で買われた、というわけではなく、他社のものもあるかも。他社で買われたらもう損失に近いのに、もう1両増やすってことは献身的なのかも。(18きっぷの按分方法は明らかにされていませんが、ほとんど18きっぷを買われた駅から使われることが多く、配分は購入した駅の会社に多めにしているという噂もあります)

1番最初に目星を付けた食堂は「駅前食堂 停車場」。

メニューを見ると、中華系と和食系。ザンギ定食もあります。

停車場の向かいは・・・

そば屋さん。北の大地で育まれた「そばの実」から作ったそば粉は美味しいに決まっています。どっちにしようかな・・??と迷った挙げ句、最初に目星を付けたお店へ。

タバコ大好きな喫煙大国のホッカイドーなのに、禁煙のお店でした。そりゃ、食事中に他人のタバコを吸わされては非常に迷惑だし、せっかくの美味しさが台無しになるので、今のニッポンはこれが当たり前になって欲しい。昨年10月の値上げに続き、今年の10月も50円値上げが予定され、もし、実施されていれば平均600円になる。タバコをやめられない愛煙家がタバコ離れした人達の分までの税金を払い続け、タバコ税は減少することはなく維持できているという話もあります。

自動券売機で最初から目当てだった、「ざんぎ定食780円」のボタンを押して、チケットを店員さんへ。「ざんぎ」とは本州では滅多に聞かないキーワードなんですけど、北海道版の「鶏の唐揚げ」を意味します。うちは鶏が苦手なジローさんがいるため、出前屋さんの「蒸し鶏の冷麺」をパクって作るときも、ジローさん専用の「豚しゃぶしゃぶ」版を別に作り、ケンタッキーを買ってきた日は、ジローさん専用の「とんかつ」を揚げなければならない。だったら、「ざんぎ」を揚げる要領でジローさん向けの豚肉に「ざんぎ」の衣をつけて揚げるしか。

このお店の割り箸袋は北海道新幹線になっていました。新幹線停車駅になるので、この箸袋で宣伝しているかも知れません。今年は2021年なので、あと9年。今の年齢に9を加算してみると・・・かなりジジィに。

乗車券 鹿児島中央 → 【札】札幌市内

経由:鹿児島中央・新幹線・博多・新幹線・東京・新幹線・新青森・新幹線・札幌

新幹線特急券

鹿児島中央( 7:00) → 新 大 阪(10:49) みずほ600号

新 大 阪(11:09) → 東 京(13:36) のぞみ14号

東 京 (14:28) → 札 幌(19:30) はやぶさ29号

(5時間前後なので適当に19:30着と予想)

鹿児島中央を朝の7時に出発して、札幌には12時間半後の19時30分に到着!

飛行機と対決してみると、鹿児島中央駅から連絡バスで空港、空港での搭乗手続き、乗り継ぎ時間も含め、快速エアポート号で札幌駅に到着するのは6時間半でした。飛行機と新幹線の差はおよそ6時間。

運ばれてきたとき、目が点になりました。別に「大盛」で、とは頼んでいないのに、かなりボリュームがあります。

普通のお椀より2倍かも!?

ジューシーな唐揚げが7個も!!すごいなあ・・・ともしかしたら、私の容姿を見て、大食いかも知れないと思われて、このような大盛に!?と最初は思っていたんですけど、70~80くらい思しいのおばあちゃまが頼んだ、五目あんかけ焼きそば。かなりの大皿にとーんと盛り付けている状態で運ばれている様子に目玉が飛び出すほど驚愕。高齢者は食が細くなり、あれほどの超大盛りは食べきれないかも?と思い、しばらく経過したところ、振り向いてみたら、うわーっ!全部きれいに平らげている!!若い子(かなりスリム)も私と同じメニューを頼まれていて、やはり、大盛。つまり、容姿で盛り付ける量が変わるってわけではなく、みんな同じく平等。

美味しかったです。「普通」にしたつもりでも、かなりの大盛で運ばれてきます。美味しくって大盛でもあっという間に平らげてしまうのは不思議。倶知安付近に立ち寄る機会があれば、駅前の「停車場」がお勧めでーす!

倶知安駅の自動券売機。文字が小さくて見えつらいんですけど、このあたりはニセコ周辺の観光地なのか、多くの外国人が来訪されている模様。

英語は「小樽・札幌・新千歳空港までの片道のきっぷをお求めになります。お金を入れて(表示された)行き先に押してください」ご丁寧に、12歳以上は「おとな」。「6歳から11歳までは子ども」。「小学校就学前の5歳以下は大人と同伴で2人まで無料」。

オレンジカードは使えるんですけど、IC系交通カードは使えませんと表示がついています。今の時代、オレンジカードよりIC系交通カードを所持されている方が圧倒的に多く、オレンジカードは使えてICカードは使えないなんておかしな話。

ニセコ駅にワンちゃんの駅長がいるとのこと。名前は「ハーディ」。ここでも駅長犬がいれば・・・。

今の時代、新しいH100系が主流になり、残念ながら国鉄のキハ40はもう見かけなくなったそうです。宗谷本線も・・・。

1日2回も取り集めに来て、担当は倶知安郵便局。土、日曜日でも開いている集配局なので、消印は「倶知安」になっているかも知れません。

今は函館本線のみになっていますが、昔は倶知安から伊達紋別の胆振線も入っていたターミナル駅。新幹線が札幌まで延伸された場合は停車駅となるとのことです。

虻田郡倶知安町なので、のどかな田舎風景。

こっち側も・・・飲食店はあるんですかね??

この通りは飲食店がありそうな雰囲気。

3月の終わりとはいえとも、まだ雪が・・・。向こう側は除雪されていて、乾いている状態なのになんでこの部分だけ!?この上を歩くのに神経を使います。

久しぶりのJR北海道なんだけど、どこに行っても珍しくタバコ臭さがなかったのは、ついに昨年(令和2)年3月ダイヤ改正より喫煙率ワーストワンの北海道に駅構内は全面禁煙になりました。ただし、煙が外部に漏れない喫煙室のみ喫煙可。

なぜ、北海道はワーストワンなのか言いますと、土地がひろーく人口密度が低く、タバコ嫌いな人と隣り合わせることはあまりないこと。男性より女性のほうが喫煙率が高いのは、北海道の男性はおおらかなので、タバコくらいは文句は言わない、という気質があるそうです。それが本当の話なのか、分析して根拠があればいいですが・・・。

昭和の国鉄時代はロングシートの通勤型電車(101系や103系)は灰皿を取り付ける場所がないため、当然ながら最初から「禁煙」。4人掛けボックスのついている中距離電車(111系や113系など)や1964(昭和39)年に開業した直後の0系新幹線も、「禁煙」の「き」すらなく、全車両喫煙可。タバコが迷惑だと国鉄に苦情を申し入れ、1981(昭和56)年から16両編成のうち、たったの1両のみ、しかも1番端っこの1号車のみ。タバコが迷惑だって文句言うなら1番端っこへ追い出せ!という感じに。少しずつ、少しずつ禁煙車を増やし、1987(昭和62)JR発足時は3:7で圧倒的に喫煙車の割合は多かった。

1992(平成4)年に300系のぞみが新デビュー。その時点では五分五分。あれから30年、社会情勢が変わり、もう完璧に逆転となりました。他人に迷惑をかけないように喫煙マナーを守っている愛煙家には大変申し訳ないんですけど、車を運転しながら火がついたままポイ捨てとか、窓を開けて運転していたら、前の車が吐き出した煙がもろにうちの車に入るとか、そういった輩を見つけるとタバコなんて非常に迷惑な代物なんだから、1箱千円以上にするか、この世のなかからタバコなんて無くしちゃえ!!って思うことも。

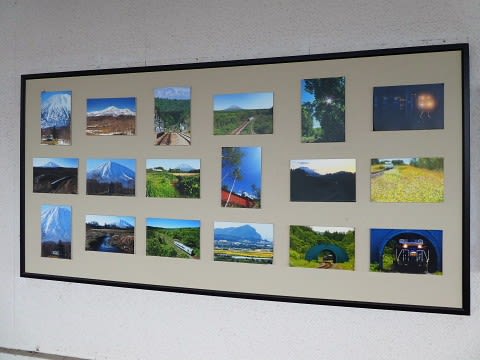

改札付近に山線写真展がありました。

このあたりだと北海道の富士山だと言われている羊蹄山をバックにした校風明媚な風景ばかりなので、汽車も映えています。

今は無き、DD51ディーゼル機関車牽引のニセコ号。かつての山陰本線もDD51王国だった。通学で毎日のように乗り飽きるほど先頭はDD51機関車なので、ナンバープレートを見ては今日は6並びの666号。昨日は1171号・・・など番号まで覚えてしまう始末。2015(平成27)年、札幌発上野行きのカシオペアの先頭は函館までDD51の2連。種別は「特急」なので、2両つないでパワーアップ。ちなみに急行「はまなす」は1両。道内のDD51はタイ国鉄に譲渡してしまい、国内で在籍している台数はかなり減少している。この先またDD51に乗車できる機会はあるのか。

新型H100系が使われているので、真新しい看板まで用意されています。

札幌駅のとなりに「倶知安」の途中下車印。

ラストの客は私だと見届けあと、そそくさと改札口にチェーン。JR北海道では駅員さんが駐在する時間帯では発車10分前から改札口を開け、乗車券をチェック。改札口を開放してしまうとキップを買わずに無賃乗車とかの被害も出るので、10分前から改札は正しいかも知れません。

倶知安はみどりの窓口のある駅なので、このマルス端末で少々のお買い物。

途中下車の駅名小印を押してもらった駅員さんに「この乗車券、新函館北斗から新幹線なので、函館までの乗車券が欲しいです。それと、明日の函館からいさりび鉄道の木古内まで連絡運輸の範囲内に入っていれば発券お願いしたい」とリクエスト。

「新函館北斗から函館までは出せるんですけど、函館からのいさりび鉄道はここだと範囲外なので、無理です」とのこと。

マルス端末は全国の社線もデータが収録されているので、物理的に全国どこでも発券はできるはずだけど、私鉄とJRとの連絡運輸の取り決めがあり、範囲内の駅であれば発券可、範囲外は不可となっているようです。たとえば、山口県の錦川鉄道も連絡運輸範囲は山陽本線の西条から。そこから遠く離れたJR東日本の駅で「(陽)西条 → (社)錦町」

(陽)西条ー岩国 山陽

岩国 ー 川西 岩徳

川西 ー 錦町 錦川鉄道線 とインプットし、発券ボタンを押すが、端末はうん、と言わないし、きっぷも出てこない。

駅員さんが発券できない理由を調べ、「連絡運輸範囲内の駅でないと発券できないみたいです」

西条駅の「みどりの窓口」で錦町まで、とリクエストすると、すんなりと発券。

2019(令和元)年12月14日。その頃の武漢では原因不明の肺炎にかかっている患者が千人超え。中国政府は原因不明の肺炎を隠蔽しようとしたため、国外への報道はしなかった。最初にコロナを発見した眼科医がこれは非常に危険なウイルスだと警鐘を鳴らしたが、デマを流すな!と当局に処分させられ、ご自身もコロナにより亡くなられています。日本にニュースが入ってきたのは確か年末の12月31日頃。中国で原因不明の肺炎が流行っているくらいの内容だったような記憶がします。

2020(令和2)年1月15日。武漢からの帰国者がウイルス保持者だったため、この日は日本で最初に発見された日。感染力がすさまじく、日本も危うくなりそうだと話が出たのは2月の始め頃。あれからもう1年以上経過しているんですけど、今も中国ウイルスの話題が続いています。

昨日、倶知安駅の改札口からホームの間にある線路跡は胆振線だと思うと書いたところ、遠い遠い昔の記憶が・・・。

この硬券を入手したのは、山口県の何もない田舎で暮らしていた頃。30年くらい前、山陰本線の有人駅にPOS端末設置するので、昔ながらの硬券は廃止する話が出て、月刊の雑誌、鉄道ファンに載っていた硬券の通信販売で購入したかも。よく覚えていませんが、何か入っているか開けてからのお楽しみ!の何枚かまとめたものを買ったかも。

最初にこれを見たとき、「東京に「極」がついていて、とうきょうごく?」それってどこなんだよ?「〇ム」がついているので、東京周辺に無人駅とはありえない。JR民営化後なら、左上に「北」「東」「海」などがついていれば、すぐ特定できるけど、こちらは全国統一だった頃の国鉄。

インターネットもなかった時代なのに、いろんな資料で調べまくり、北海道の倶知安から伊達紋別まで結んでいた胆振線に「京極駅」があって、そのとなりに「東京極駅」。なるほどこうこうことだったのかと。この調べる情熱を勉強に向ければよかったんですけど。

今、いろいろ調べてみたところ、北海道虻田郡京極町という自治体があり、かつては胆振線が通っていた地域。京極駅だったら、全然「東京」には見えなかったんですけど、「東」を冠すると東京周辺で発行されたきっぷと見間違えそう。「〇ム」マークは最初は無人駅と勘違いしていましたが、厳密に言うと、簡易委託駅や受託を受けた駅員さんが遠距離きっぷなど複雑な乗車券は発券できないので、〇ムマークがついているきっぷで遠距離のきっぷに変更したいときは、途中で打ち切らず、〇ムマークのついている駅から目的地までの運賃ときっぷに記載の運賃の差額を払えばよいという制度。

これも北海道。遠軽駅は石北本線の駅として現役なんですけど、開盛(かいせい)駅は聞いたことがないので、調べてみたら、遠軽から4.5キロ先の名寄本線でした。1979(昭和54)年当時、4.5キロ100円。ということは、当時の新宿から池袋も100円(今は160円、IC157円)。(昔の国鉄線は全国どこでも同一運賃)現在のJR北海道地方交通線4.5キロは250円なーり。

東京極駅、開盛駅。どちらも今も現役の駅だったら、マルス端末で「東京極」や「開盛」が印字できるはずだった。

小樽始発の汽車は2両編成で倶知安行き。距離は59.2キロ。途中の駅は7。およそ1時間半後、この駅が終点になります。

なかなか読めない、難読駅です。もし、国鉄様式だったら、(北海道虻田郡倶知安町)と表示されるはずだけど、JR発足後はJR東日本に似たような様式に変わり、市町村名表示は省略されています。虻田郡といえば、日本一秘境駅の小幌駅も、虻田郡豊浦町のはずと調べてみたら、小幌駅も同じく虻田郡にあります。といっても、倶知安 → 小幌 経由:函館線・静狩の乗車券を発券させると、2100円になります。98.5キロもあるので、虻田郡といっても、かなり広域におよんでいます。

現役のホームから改札口に向かうのに跨線橋を渡らなければありませんが、改札口側に線路跡のようなものが見えるのは、たぶん、JR北海道に引き継ぐ1年前の1986(昭和61)年に廃止された、胆振線の跡かも。倶知安を出て、室蘭本線の伊達紋別まで。函館本線から室蘭本線へのショートカット路線だったのに、国鉄時代に「使命を終えた路線」として指定され、JR北海道発足前に廃線。この路線だけでは無く、道内のいくつかの路線が次々と。

一部はJR北海道に引き継いだ路線はあったものの、これも数年後に廃線。あれから30年経過した現在は発足時に比べると路線が消えたり、乗降客が著しく少ない駅は廃駅に追いやられたりして、寂しくなっています。

左は長万部行き、右は小樽行き。函館本線の運転系統は、旭川から札幌までほとんど特急。途中の岩見沢から札幌都市圏なので、各駅停車の本数もかなり多くなります。札幌から小樽までは新千歳空港からの快速エアポート号も乗り入れるので、本数も多い。小樽からの先は非電化区間なので、ぐーんと本数が減り、倶知安まで1日12本。倶知安から長万部までは超閑散路線。長万部から函館方面は室蘭本線から乗り入れる特急がほとんどになり、各駅停車は非常に少ない。新函館北斗から函館間は特急に加え、新幹線へのリレーとして「快速はこだてライナー」も運行しているので、まあまあ本数が増えます。

今の時間は10時55分。

今度の汽車は12時35分。待ち時間はおよそ1時間半。小樽で次の汽車に乗っても、12時12分に着き、この汽車に接続できるわけですが、いちおう1本前の汽車で来て、倶知安あたりでランチにするのにちょうどよい時間。

次は小沢駅。「おざわ」と読めるんですけど、ここでは「こざわ」。岩内郡共和町内にあります。いわない郡といえば、旧国鉄線岩内線がありました。

あんなに駅舎が離れているのは、その間に廃線の国鉄岩内線の線路跡かも。JR北海道に引き継ぐことはなく、1985(昭和60)年に廃線。ここから岩内駅まで14.9キロ。

小沢駅を出ると、次は終点、倶知安駅。なかなか読めない漢字ですけど、「くっちゃん」って読みます。

まもなく、終点倶知安駅です。

あの山は羊蹄山(ようていざん)と言い、北海道の富士山と言われているようです。高さは1898メートル。

山小屋風の然別駅舎。函館本線の歴史はとても古く、1902(明治35)年開業。旧駅舎の資料をさがしてみましたが、それらしきものは見つからず・・・。1982(昭和57)年までは有人駅で大きな木造駅舎があったとのこと。現在の山小屋風は1988(昭和63)年から。

物置小屋?

次は銀山駅に向かいます。

まもなく銀山駅。

マウンテン・サイクルが置かれていました。この周辺は丘の上の高台にあるんですけど、わざわざチャリを担いで持って来たと思われます。この持ち主さんはチャリをここに置いて、汽車利用かな?そうであればありがたい。

銀山駅。この駅名からにすると銀が採れた山がこの近くに!?と思い、調べてみたら、銀鉱石が採掘された歴史が駅名として残っている、とのことです。

福岡県の日田彦山線も呼野までは【九】北九州市内の駅。厳密に言うと、小倉南区内にあり、かなり田舎のほうにあります。呼野を出ると、次は採銅所駅。香春岳中腹で銅が採掘されていたことにより、「採銅所」と命名。平成の初め頃はJR九州色のキハ28や58が当たり前のように運行されており、なーにもない田舎に魅了させられたような記憶が・・・。

・採銅所駅&呼野駅の記事はこちら。いつ頃行ったっけ?と日付を見たら、なんと2016(平成28)年12月。俺様は年中無休で出勤しているから、おまえらも休まず出勤しろ!のpocoハラに苛まれ、ストレス発散のため「枕崎→【区】東京都区内」の乗車券で旅していた思い出が。化けの皮がはがれた2016(平成28)年が1番苦しかった。この年、ちょうど真新しい「おがさわら丸」がデビュー。4日間の夏期休暇を申請したものの、却下。これはもう立派な労働基準法違反。休暇を取るのも個人の意思を尊重しなければならない。繁忙期など休暇を取りにくい時期ではなくピークを過ぎたあたりに取るとか。

ゴールドの「金山」駅(北海道の根室本線、愛知県の東海道本線)は、この近くに金が採れる山があるとか、そういった話は無縁のようです。

季節はもう夏になりましたが、北海道の話はまだまだ3月下旬の世界です。

雪が溶けた水で川が濁ってしまうところもありますが、ここはまだまだ透き通っています。

然別駅。ひらがなだけだと「叱り」を連想してしまいそうですが、「然るべき」の漢字が使われていて、読みは「しかり」。

まわりは秘境駅っぽい雰囲気が漂います。グーグルマップで確認すると、駅周辺のストリートビューは入っていませんでした。しかし、民家らしき集落や然別簡易郵便局もあります。

然別を出た直後、昔懐かしいホーロー看板。宗谷本線の北星駅も「毛織の☆北紡」の文字が掛けられた看板もありました。公的記録では1959(昭和34)年となっているけど、ホーム下の礎石では「1956(昭和31)年7月」と刻印されています。

・北星駅の思い出(2018年(平成30)年来訪)

古めかしいホーロー看板の「毛織の☆北紡」は、何の会社?と調べてみたら、1950(昭和25)年、現在の「ホクレン」の前身として北紡株式会社創業。主に羊の毛を集め、製品化していた。羊毛自由化が行われた1961(昭和36)年、業績が悪化し、1965(昭和40)年に廃業。それなのに、看板が令和になっても架けられているなんて、非常にレアなこと。

残念ながら2021(令和3)年3月ダイヤ改正をもって、廃駅になりました。名寄市が駅舎を保存することを検討していたみたいですが、65年以上経過しており、移設するのは困難だと判断し、解体することになったそうです。

・名寄市役所のホームページ ← 旧北星駅は地域の歴史を伝える文化的な価値が高いと評価。

案の定、余市駅で多くのお客様が降りて行かれ、

車内はガラガラになりました。余市駅の思い出に浸りながら車窓を眺めつつ。「今日中に本州へ行ける列車はないですよ!!」と駅員さんが言っていたのを思い出し、北海道の人は本土のことを本州って言っているのか調べてみたら、ほとんど「内地」。沖縄県だったら、「ヤマト」。伊豆諸島や小笠原だと北海道と同じく「内地」。

右側に校風明媚な風景。座席をあちらに移動。

余市駅はみどりの窓口、この付近にニッカウヰスキーの工場もあり、周辺も民家がたくさんあったので、市制が敷かれている地域?と思いましたが、なんと、余市郡余市町。仁木駅も同じく余市町内にあります。町や村に「みどりの窓口」があるのは非常に稀なのに珍しいかも。音威子府(おといねっぷ)村の音威子府駅も「みどりの窓口」あり。「村」の付くところで「みどりの窓口」があるところは他にもあるんだろうか。秘境駅ばかり続く飯田線の途中駅に「平岡」があります。長野県下伊那郡天龍村なのに、かつては「みどりの窓口」がありましたが、現在は無人駅化。

ぱっと見たところ、余市駅は有人改札なのに、ここは無人駅の自動改札機か!?と見間違えそうですか・・・

自動改札機ではなく、ただの柵を設けただけ。この駅舎の大きさからにすると、かつては有人駅だったに違いない。

次は、難読駅です。然別駅。最初、この漢字を見たときは「しかるべつ」と読んでしまいましたが、正解は「しかりべつ」。

ぽつりと一軒家のように見えますが・・・

少し離れたところに民家あり。ちょっと寂しいところだけど、悠々過ごせそうです。

蘭島駅。「ら」行の駅名で1番多いのは「り」。宮城県旧国名の「陸前」「陸中」を冠する駅名。「る」は同じく道内の留萌。「れ」は小幌のとなり、礼文駅。「ろ」は・・・「六(ろく)」の付く駅も比較的多い。

蘭島駅舎。なんだか、1つ前の塩谷駅の雰囲気に似ている。

次は余市駅。

懐かしいです、この駅。

あれって何年前でしたっけ・・・?ときっぷを確認してみたら・・・

平成25(2013)年なので、もう、8年前っ!!!

連続1は東京から高崎線・上越・信越・羽越・奥羽・津軽線・海峡・江差線・函館線・千歳線・室蘭線で小幌。

連続2は小幌から室蘭線・函館線・江差線・海峡・津軽線・奥羽・田沢湖線・盛岡・新幹線・東京

とリクエスト。時刻表の巻頭ページを開き、東京から指でなぞるように経路を確認。私の指示とおりで間違いはなかったので、「うん」と頷き。ところが、なかなか発券できません。見かねた別の駅員さんが私がやります!と変わってくれました。

これも一緒に発券してもらったので、自分で計算してはじき出た運賃とは大きな相違が出たけど、手作業は間違いが付きものなので、マルスで発券されたものを信じ切ってしまった。

ところが、平成25年7月27日の夜、室蘭エリアでは警報級の大雨。翌日の28日は小幌へ探検する予定だったのに、室蘭方面の汽車は運休。友人があれこれ考えてくれたのは、小幌を諦めて、余市のウイスキー工場見学。その後、札幌でのフリータイム。札幌22時発の急行はなますというプランに急遽変更。

余市駅で【区】東京都区内 → 小幌の乗車券を提示。「こ、こぼろ~!?」と苦笑いしながら、途中下車の駅名小印。

あ、あの、すいません。今夜、札幌から急行「はまなす」号に乗る予定だけど、座席をグレードアップすることはできる?と駅員さんに確認。

余市駅の駅員さん「はまなす号ですか!?今日は運休なんですよ!!」

私:(驚いた表情)「えっ!?はっ!?」

駅員さん:(驚く)「はっ!?ええええーっ!!今日中に本州へ行ける列車はないですよ!!」

私はさらになる追い討ちをかけられ、茫然。

駅員さん「さっきの切符は、小幌だけど、これから小幌に行くんじゃなかったの?」

我に返った私「実は、小幌に行くんじゃなくて、札幌からはまなす号で青森へ」

駅員さん「さっきの切符をもう1度見せてくれますか?」

駅員さん:「函館線・静狩」って書いてありますよね。

時刻表巻頭ページの路線図を広げながら、「函館線は、函館からずっと長万部、静狩っていうのは、長万部を室蘭方面に分岐して、最初の駅。その次は小幌。だから、乗車区間外になります。余市の途中下車印は取消しですね」

私も目を丸くして、「えーっ!!?」

私:「東京駅で購入したときは、札幌経由を指示したんですが・・・正しい経由に発行替えをお願いできますか?」

駅員さん:「発行替えですか!?片道乗車券ならできるけど、これって連続乗車券でしょう?連続1と連続2で1枚の切符と見なされているしね・・・どうしましょう~」

駅員さん:「区間外の長万部から小幌ゆき、札幌回りを新たに発券して、連続2につなげておきますか」

「今日中に本州へ渡れないって、どうしますか?」と友人と相談。

友人が時刻表を開き、メモに書き込み。

憔悴しきった私を助けてくれました。友人がてきぱきと調べてくれたのか、「今夜は苫小牧に泊まり、朝の始発で小幌に行って、長万部。長万部から特急で函館、スーパー白鳥で新青森に行って、そのまま東京というルート見つかりました!!」と友人が書いてくれた変更後のルートを提示。

駅員さん:「連続2の田沢湖線経由は取消しですか?いちおう、明日の指定席券全部出してくれる?そのルートに見合うような指定席券を発券します」

駅員さん:「発行替えにこの乗車券の発行箇所の東京駅に許可を求めるよう連絡します。買った場所は八重洲側の窓口ですよね?」

東京駅MR962発行(3-タ)を見ただけで発行会社名、発売窓口を特定できるとは、北海道でもさすがにベタランの駅員さんっ!!

余市駅で発行替えしていただいたもの。正しい経路に修正されています。運休した列車の次に乗る予定だった特急も取り消し、新たなルートの特急券などもすべて手配してくれました。

突然のハプニングでもてきぱきと発行替えの手続きして下さった駅員さん、あのときは本当に有り難うございました。きっぷの変更など詳しい知識を持っている駅員さんだったら、スムーズに手続きはできましたが、そうでない駅員さんに当たってしまうとかなり大変な思いをするかも・・・。

定刻発車の直前・・・若い人がワンマンの運転士さんに何か話しかけ。運転士さんがドア下の隙間をのぞきこむようにしていたので、落とし物のトラブルか!?となると、汽車を数メートル先に動かして、マジックハンドで落とし物を拾うんじゃないかなと予想はしていましたが、改札口の駅員さんに対応について相談し、若い人を乗せず定刻より3分遅延でそそくさと出発。この状況だけでは理解できませんでしたが、おそらくは乗る予定だった汽車を見送り、駅員さんに落とし物を拾ってもらって、次の汽車に乗る、ということになりそうです。(私の推測)し、し、しかし・・・次の汽車は1時間20分後。

小樽市街を抜けると、急に静粛な風景が続き・・・

そろそろ次の駅に接近かな。

にぎやかな小樽とは打って変わり、寂しいところ。

さっきまではずっと海岸沿いだったけど、今度は内陸へ。

JR北海道のカラーは萌葱色のはずなのに、これだとJR東日本のグリーンに見えてしまう。

小樽築港駅。2000(平成12)年、山口県のなーにもない漁村で店をたたんだジローさんやふてにゃんを労うために、国王様と私が親孝行。1週間の北海道一周を企画し、費用は国王様8、私はまだ貧乏な頃なので2、という割合で。当時、山口宇部空港から新千歳空港ゆきのANA直行便が週に2回はあった。福岡から新千歳は毎日あったような気がします。

朝からレンタカーを借りて出発するなら、前日のうちに新千歳空港のホテルに落ち合わせ。2日目は札幌、小樽観光。その日の夜は小樽築港駅前のヒルトンホテルを利用したことを思い出し、どのあたりかなって辺りを見回すと昔はなかった新しい店舗が次々と建立しているため、どのあたりなのか見当つかず。確かノッポのビルで国王様のこだわりで最上階の部屋だったとは記憶にあるんですけど・・・。

あとで調べたら、1999年にオープンした「ヒルトン小樽」は、「クランドパーク小樽」に名称を変えてリニューアルしたとのこと。小樽の次は、富良野のラベンダー畑、旭川泊まり。秘境駅が続く奥白滝駅シリーズを横断して網走泊まり(このあたりは最東端なので、朝3時半頃から明るくなり驚愕!)、釧路で泊まって、帯広も泊まって、幸福駅に立ち寄ったのが最後の日。その後、新千歳空港に戻り、ジローさんとふてにゃんの福岡行きを見送って、私は羽田行き。

ジローさんはふと、あの頃を思い出し、沖縄よりも富良野あたりに行きたいと。一周の旅をしたのは7月の上旬だったので、富良野のラベンダー畑やパッチワークの風景がとっても美しく香りもよかったのは記憶しています。チュングクバイロスがなければ、もうとっくに計画を立てられたんですけど。

南小樽駅。時刻表の巻頭マップでは緑色の丸がついているので、みどりの窓口あり。1つ前の小樽築港駅もあります。小樽が付く3駅続きで有人販売のマルス端末設置。JR西日本の美祢線、美祢駅は5月31日までマルス端末が置かれていたのに、翌日の6月1日から終日無人駅化。長門市駅も2月1日から「みどりの窓口」は閉鎖し、その代わり、遠隔のオペレーターが対応する「みどりの券売機プラス」設置。複雑な変な経由の乗車券を買いたいと思っても、タッチパネルで案内されるのは最短距離。複雑な経由はオペレーターさんの操作が必要になり、音声で話しかける必要はあるみたいだけど、ろう者が使いたいときはどうするんですかねぇ・・。直営駅の場合は駅員さんを呼んで私の代わりにメモを読み上げて欲しいと頼めば対応してくれそうな気がします。「みどりの券売機プラス」がぽつんと置かれている無人駅だったら、近距離きっぷを適当に購入して、途中駅のみどりの窓口で長距離の「区間変更券」を申し出れば大丈夫かも。

現在の大動脈は、海側の室蘭本線だけど、北海道新幹線は山側の函館本線に並行するような形で工事中。開通してしまうと、在来線はいさりび鉄道と同じく沿線の市町村と企業が共同出資によって事業を行う第三セクターに移管してしまいそうな気がします。東京駅構内のJR東日本の行き表示は「はやぶさ〇号 札幌」、JR東海の「のぞみ〇号 博多」と同時に並ぶ日はいつになるのやら。本当は鹿児島中央発東京行きの800系(JR九州オリジナルの新幹線)「つばめ」から札幌行きのH5系「はやぶさ」に乗り継ぎができるように仕込んで欲しい。途中の西日本、東海、東日本を飛び越えて、九州からいきなり北海道に乗り継ぎ。

終点、小樽駅。旭川からずーっと続いていた架線はここでジ・エンド。ここから南方面は、ディーゼルカーになります。

倶知安行きは改札側の1番線ホームから発車なので、ホームを移動。

キハ40かと思ったら、今年3月ダイヤ改正でデビューしたばかりのH100形っ!!車内は設備から出てくる真新しい香りがまだ充満。うちの地元ではボロ房線向けの新型車両E131系や総武線快速から直通してくるE235系(今の新しい山手線と同じ系列)がデビューしたばかりなのに、チュングクバイロスのせいで未だに乗りに行っていません。まさか地元より北海道の新型車両に乗れるとは・・・。

次の旅行はチュングクバイロスのせいで決まっていません。例年なら夏期休暇の予定を立て、出勤スケジュールの調整をする頃なんですけど、みんな「真っ白」の状態。「えーっ!みんな去年と同じくまだ予定はないんですかっ!」って驚いてしまいましたが、2年前までは、相談しながら調整していたんですけど・・・。2021年6月2日のチュングクバイロス感染者 東京都487名。(昨年度同期34名)

Y!mobileのキャラクター、ネコのふてにゃんが5月29日にお亡くなりなりました。うちのおかんのふてぶてしい表情に似ているので、ちょっと愛着のあるネコだったんですけど、ご冥福をお祈りします。

窓には融雪剤が付着しており、ほとんどクリアではありません。雪が降らない間は冬期の間にこびりついた汚れは取り除かれ、クリアになっているかも。張碓駅はこのあたりに違いないと勘に頼りながら撮影しましたが、残念ながら外れてしまいました。

グーグルマップの航空写真と照らし合わせると、この岩が見えたもっと奥に旧張碓駅跡地。

朝里駅停車。こんなところに郵便ポスト!?いや、きっぷ回収箱なんでしょ?果たしてどちらなのか?

拡大してみると、郵便ポストの色と全く同じだけど、側面にJR北海道仕様の禁煙マークが貼っています。もし、本当にポストだとしたら、郵便屋さんのバイクがあそこまで乗り入れ、投函された郵便物を回収しなければならないんですけど、あの雰囲気からにすると、ちょっと違うかも。JR北海道の禁煙マークが付いているので、きっぷ回収箱だと信じて・・・。ちなみに、JR北海道管内の全駅の駅構内全面禁煙化は2020(令和2)年3月14日から。JR九州、JR四国、JR西日本も今まで規制のなかった地方の駅も全面禁煙化に踏み切った。禁煙化は2009(平成21)年3月ダイヤ改正からまず山手線内の駅からスタートし、徐々に拡大し、全国に行き渡ったのは11年後の2020(令和2)年。遅すぎるんだよ、タバコは本当に百害あって一利なしなんだから、禁煙にするなら全国で一斉にすればよろしい。

うちの職場では100%非喫煙者達成。敷地内全面禁煙になり、一服できる場所がない。コロナのせいで喫煙所を奪われてしまい、そこまでしてタバコに固執する必要はあるのかと意識しはじめたとのこと。素晴らしい。タバコをあっさりとあきらめてくれて嬉しいですよ・・・(笑)

テレビのナニコレ珍百景などで何度も紹介されている、珍しい自動改札機。タッチして抜けられるわけではなく、壁で塞がっている。どうやって出られるんでしょうかとか。厳密に言うと、あそこに置かれているのはフル機能の自動改札機ではなく、簡易タイプ。朝里駅はキタカのエリア内なので、ICカードの入出記録を残すため、待合室の小屋に設置されただけです。

乗る人がいたら、あそこにタッチして乗車。下車する人がいれば、タッチして出場。っていうか・・・JR北海道は利用者の良心に任せっきりで車掌さんによるチェックはありません。かえってキセラー(無賃乗車をする人)を増幅してしまうのでは。JR西日本みたいに随時、車内特別改札を実施するとかそうすればいいのに。例えば、キタカで乗りましたと提示されたら、ICカードチェッカーで瞬時に当日の乗車駅が表示されていればオッケー。入場記録がないICカードだったら、徹底的に詰問するとか。私だったら、少しでも取りこぼしは許せない気質なのでビシバシ片っ端から検札やってしまいそう。それで、たぶん乗客に煙たがられるかも。だから・・・1枚1枚チェックする検札に似たような業務を任せられているんです。

ホームは除雪されていて乾いていますが、後方はご覧のとおり。

あさり。「貝」を連想してしまいそうな駅。