原田駅に降りたのは1991(平成3)年。原田のとなり、「けやき台」駅が新しく開業したので、見に行く目的だったかも。単に鹿児島本線で往復するのは面白くないので、「長門二見 → 水 巻 経由:山陰・山陽・鹿児島線・筑豊・鹿児島線 下関駅発行」の乗車券。当時の山陰本線は今のようなワンマンではなく、どの列車でも車掌さんが乗務。無人駅に停車すると、出口近くの扉で開閉のボタンを押し、駆け足で改札口へ集札。停車する前にホームで待っていた乗客の顔を覚え、列車が発車するとすかさず「きっぷお持ちですか~?」と巡回。車内で上記のメモを差し出し。携帯用のPOSはコンピュータが計算してくれるはずなのに、あまりにも経由が複雑すぎると出せないみたい(1991年当時の初期型端末)下関駅での乗り替え時間は数分なので、みどりの窓口の端末から瞬時に発券。

折尾からDD51ディーゼル機関車の牽引する6両の50系レッドトレインで原田までずーっと。原田駅に着いたら、DD51機関車が前に付け直す機回しがあったはずだけど、今も残っているか気になるところ。

1991年当時は1時間に1本程度はあったはずなのに、今はスカスカ。ん!?13時55分発は乗る予定だけど、赤色のは何!?まさか、土日運休なのでは!?ドキッ!!

土・休日は運転。紛らわしい。私の感覚からにすると青色にして「平日運休」のほうがわかりやすいのでは??

原田駅舎。30年前訪ねたときは、小さな田舎のレトロっぽい木造駅舎だったのに、今はもうすっかり変わっています。

原田駅前の様子。30年前とほぼ変わらないみたいですが、奥に見える高層マンションはなかった。

ここは筑紫野市なので、筑紫野郵便局が集配担当。

今の運賃表。各線ごとに色分けされているので、わかりやすい。

みどりの窓口あり。

13時55分 桂川行きは、0番乗り場で1両編成。

こちらは鹿児島本線の駅名票。

0番は駅本屋側のホーム。

原田線の車両止め。

今は線路1本だけだけど、30年前は機回し用の線路がもう1本あったはず。今はディーゼル機関車が使われなくなったため、駐車場にしているみたい。

30年経てばすっかり変わるのは当然なのかも知れませんが・・・。

こちらは原田線の駅名票。となりの駅が片方しかなく、ここが終点と物語っています。

久留米駅の探検は終わったので、今度は原田へ向かいます。ちょうど快速小倉行き。小倉といえば、故郷の近く。

新しそうに見えても、1989(平成元)年デビューした811系の後継、813系。これは1994(平成6)年デビュー。今年もう26年経つんですけど・・・。ちなみに最新バージョンは交流、非電化区間どちらも使えるハイブリッド819系、交流区間のみの821系。821系の内装は九州らしくかなりお洒落に進化。

ここは佐賀県。

また福岡県に戻りまして、筑紫野市内の原田駅。「きっぷは正しくお買い求めください」はJR西日本の車内しかも連結部分の壁付近で目立つように青とオレンジ枠。東海から東日本、北海道はキセルすると3倍の増運賃をいただきますという文言は滅多に見かけない。

原を「はる」となっているのは九州や沖縄に多いです。なになに原は「ばる」。

14:08 海老津行き。海老津を10回繰り返し言って、疫病退散の妖怪の名前はと聞かれると必ず「アマエビ」になる。アマエビではなく、アマビエ。神奈川県も相模線に「海老名」駅あり。東名高速のサービスエリアも有名。

JR久留米駅の改札口。土曜日のお昼だというのにガラガラ。私の記憶ではこんなはずではなかった。かなり昔になりますが、親に連れられて久留米に訪ねたときは改札口や駅前の様子も人が多く行き交っていたような記憶が・・・。

券売機前でも人が通っていない。

ピンク色で網掛けしている部分はICカード利用不可エリア。原田線は鹿児島本線の原田駅は使えるが、途中の3駅は使えない。終点桂川からは利用可能。使えないエリアを通過して使えるエリアでタッチしても問題はなく、利用可能。目的地が使えないエリア内ならあらかじめ紙のきっぷを購入された方が無難です。うっかりしてしまうと、ワンマンカーの運転士さんに乗車駅からここまで全区間の運賃を現金で支払い、入場したICカードデータを抹消する証明書交付。かなり面倒になります。特に下関駅はJR九州向けの自動改札機が置かれてあり、IC系交通カードも対応できる。九州方面なら問題はないけど、ICカードで入場して山陽本線や山陰本線だたら、さあ大変っ!!ICチップに下関駅入場済の記録が書き込まれているので、精算して出場済の記録がなければ、次回は使えない。入場済のデータを消してからでないと無理なので、有人通路で証明書とともにデータを消してもらえます。下関駅で自動改札機が使えるなら、山陰本線のワンマンカーに車載型IC改札機を設ければ便利なのにと思っていましたが、山陰本線利用者にICカードを持っている人の割合が皆無に近ければ導入したという意味がなくなってしまう。下関駅で九州と西日本で分割しており、両社またがっての利用はちょっと厳しいみたい。

疫病退散の妖怪、アマビエさま。職場のアマビエさまがさっぱりと髪を切った直後、第2波到来。(アンタが髪をさっぱりと切るから中国ウィルスがこんなに増えるんだよっ!)と心の中で密かに思い・・・現在はこの姿になるまで懸命に髪を伸しているのに、過去最悪の第3波到来。ホームセンターのカインズ、バスマットなど17製品に発がん物質のアスベスト 厚労省が29万点に回収指示 生産は中国だとか・・・・。

「中国湖北省武漢市で新型コロナウイルスの初症例が確認されてから1年で、世界の100人に1人を感染させ、死者は150万人を超えた。経済損失も約3000兆円と試算され、こちらも命にかかわる重大事態だ。感染症発生当初に情報を隠蔽し、パンデミック(世界的大流行)を引き起こした、(日本語読みで)シューキンペー 政権の罪は重いが、責任逃れに終始し、いまだに世界保健機関(WHO)による調査も受け入れていない。各国が制裁を下す日は来るのか。」ネットニュースより。

がらーーーんとした、久留米駅出口。

この場所も気になるところ。ここでも久留米ラーメン!?と思っていたんですけど、さきほど熊本ラーメンをいただいたばかりなので、今は満腹。やはりスルー。

えっ!えっ!?こんなはずは・・・?久留米って福岡県南部の最大な都会のはずなのに、田舎!?

幼い頃の記憶を呼び起こそうとしたところ、小学1年生で国鉄と民鉄の西日本鉄道の区別は理解できず、あの頃見た風景はきっと西鉄のほうだと思う・・・!?

駅前のからくり時計。

からくり時計だけではなく、タイヤも展示。マイカーのタイヤメーカーはそこまで意識していませんでした。うちのクルマの履いているタイヤの刻印を確認したところ、Bのロゴマークに「BRIDGESTON」なので、ブリヂストン製。ずっと昔、東京の西側に住んでいたころ、小平市にブリヂストンの工場があったので、東京が発祥の地・・・と今までずーっと思っていたのですが、福岡県久留米市が発祥の地でした。

久留米駅前の風景。商店街がひしめき合う風景はここではなく、きっと西鉄の久留米駅。

久留米駅全景。JR東海の四日市駅も、田舎な風景にびっくりしましたが、にぎやかなところは近鉄の四日市駅。隣り合っている立地ではなく、両方ともかなり離れている。

反対側の出口もかなりのどかです。

地図を確認すると・・・

やはり、昔の記憶は正しかった。西鉄の久留米駅のほうがにぎやか。まだまだ続きはあります。

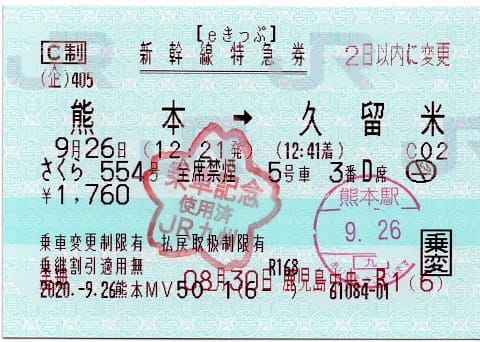

ランチは思いのほか、予定より早く済ませてしまったので、MV機(指定席券売機)で1本早い新幹線に乗車変更。

「2日以内に変更」の赤い文字は、指定席の払い戻しは列車出発日の2日前までは340円。 出発日の前日から出発時刻までは30%の高額になる。たとえば、本日中に乗る新幹線をずーっと先の日付の指定席に乗車変更してキャンセルすると340円で払い戻せる。そのズル賢さを阻止するため、「2日以内に変更」を表示させているわけです。一般の方からにすると「2日以内変更」って何?意味不明として片付けてしまいそうですが、これはずっと先の予約であってもキャンセル時の払い戻しは乗車当日または前日に1度変更されているので30%の手数料をいただきます、という意味になります。

差無は 変更後でも同額の場合に印字。変更後のほうが高額になるときは「収受 ¥〇〇〇」。原券は 08月30日鹿児島中央ーR1 (6)と情報を引き継いでいます。(6)はJRグループで九州は南のほうなので最後の6番目。

九州新幹線の駅名票は、青反転文字。JR九州らしく赤反転文字にすればいいですが・・・。

当初計画は12時38分の「つばめ320号」。

ここが始発のようで38分まで待機中。

827-1。トップナンバーの車両。

ホームにあった、駅員さんが確認する電波時計。どうみてもホーム用のものを業務用に転換。9月26日は晩夏なので気温は25.5度。暑くも寒くもないちょうど良い気温。

まもなくさくら554号、新大阪行きの車両が入線。

JR九州なのか!?JR西日本!?

この車両は青色のJRでした。西日本が九州管内に乗り入れ。九州の車両が西日本に乗り入れ、両社の相互貸し出しにより、賃貸料の精算はお互いに無し、ということになっています。「のぞみ」はJR西日本およびJR東海、北陸新幹線の「かがやき」はJR西日本およびJR東日本。東北新幹線の「はやぶさ」もJR東日本およびJR北海道。ただ、北海道は4編成しかなく、東日本が圧倒的に多い。何度も東が新青森から新函館北斗まで乗り入れ、JR北海道が新青森から東京まで2往復することによりお互いに走行距離を相互精算。

うちの席はここ。普通車両でも、「さくら」は2列&2列シートなので、椅子の幅が「のぞみ」より広い。

わずか20分で久留米へワープ。

佐賀県の新鳥栖駅は通過しているので、ここまで来るのに鹿児島県、宮崎県、大分県、熊本県、佐賀県、福岡県の6県。長崎県も含めれば、沖縄県を除く九州を全部まわったことになりますが、今回は長崎まで行く計画は無し、でした。

このコマーシャルのとおり・・・熊本駅前は八村さんやお兄さんにコロコロと変わる場面に似ていて、ジローさんが「変わりすぎだろ!」と言っているとおり。

駅前の様子がすっかり変わっている!!2017(平成29)年に来たとき、2019(平成31)年に来たときの様子が違う!!

2020年9月末の来訪時は、まだオープンではないですけど、ビックカメラ熊本店も2021(令和3)年春にオープン!!

あれれれ?ここでも変わりすぎています。東横インホテルにチェックインしたとき、ほぼ最上階(27階)のお部屋。まるで熊本市街を見下ろせる天空気分でしたが、泊まりに行ったときは手前のビルなんてなかった。

これは何の建物なのかと言いますと・・・

宮崎駅前に続き、JR九州の複合施設アミュプラザが2021年春にオープン予定。駅前のロータリーも屋根付きに工事中のようだけど、熊本駅前に来るたびにめまぐるしく変わっている。

エキナカのレストラン。今、食べたいと考えているのは、やはり九州のラーメン。千葉でとんこつラーメンが食べられるところは、千葉市の「一蘭」しかなく、自宅からは遠くてあそこまで行く機会がない。

目移りしてしまいそうなメニューばかり。じゃあ、どれがお勧めなのかと言うと、メニューの左の1番上あたり。お客さんが真っ先に目に付くところはお店側のお勧めになっているところが多い。

これを頼んでしまいました。熊本ラーメンに半チャーハンセット。昨日も、鹿児島ラーメンをいただいたばかりだけど、味見比べ。鹿児島でも同じとんこつスープだけど、鹿児島は南国らしくあっさりした味。熊本はこってり系。博多ラーメンはあっさりとこってり系の真ん中、調和が取れている。とんこつラーメンは私にとっては懐かしい味。山口県西側のラーメン屋さんはほとんど九州系のとんこつスープ。山口県の東側、つまり生活圏は広島側だという地域のラーメン屋さんは未知。山口県の半分、西側は九州からの影響を受けやすい。

久留米までは新幹線でワープ。そんなに急がなくても普通電車でも行けるんですけど・・・

経由欄の・・・熊本・新幹線・久留米・鹿児島線・筑豊・鹿児島線の部分。

筑豊が両方の鹿児島線に挟まれている状態だとしたら、鹿児島線の原田(はるた)駅で筑豊本線に乗り換えて、折尾まで。この区間に乗るのは、30年ぶりになります。若松発原田行きのDD51ディーゼル機関車の牽引するレッドトレインの50系客車で原田まで乗ってそこから鹿児島本線で戻るコース。あれは確か平成の3年。(1991)。昔はずーっと通しだったのに、今は運行系統が分割されているので、原田ー桂川(けいせん)までが愛称「原田線」。桂川ー折尾は「福北ゆたか線」。折尾ー若松間は「若松線」。3つの中で本数が極端に少ないのは原田線。1本でも乗り遅れると次に発車する時間まで長い。待ち時間が無駄になるので、新幹線でワープしてスムーズに接続するのが目当て。

竜田口駅を通過、次の駅も通過。水前寺駅停車。

駅名が「水前寺」となっているけれど、この付近に寺院はありません。平安時代に肥後国の国府が置かれていた影響もあり、水前寺駅の2キロ圏内に県庁、市役所、警察本部、熊本城などもあり、中心地を成しているところです。

平成の初め頃、特急の783系ハイパーサルーン「有明」号の一部が水前寺乗り入れ。非電化区間なので熊本でDE10ディーゼル機関車と貨物列車の車掌車を電源室に改造した車両を連結。ディーゼル機関車が特急を牽引することもありましたが、今は九州新幹線なので、消滅。

東海学園前駅は通過していて気づかなかったのですが、これもまたJR九州の駅に「東海」の付く駅名。東海大学熊本キャンパスの最寄り駅であり、2005(平成17)年新設。有人駅でマルス端末はないけど、自動券売機はある。JR東海の地紋はセントラルを意味する「C」だけど、こちらは九州の「K」地紋に「東海学園前」印字。茨城県の常磐線にも「東海」駅があり、こちらは東日本の「E」地紋。「東海」の付く駅名に「C」地紋ではなく、「K」や「E」。

「水前寺」を出て、1分後にまた「新水前寺」停車。駅と駅の距離はわずか600m。これもJR九州発足後に新設された駅。路面電車の熊本市交通局の水前寺停留所から従来のJR水前寺駅まで500m離れており、乗り換えに不便だったそうです。新しく「新水前寺駅」を設置し、路面電車で各方面に向かうのに利便性向上。

南熊本駅は通過。熊本駅から見れば、東側なのになぜ「南熊本」なのかちょっと不明。

平成駅通過~!!

忘れもしない、2019(平成31)年3月。新しい元号が発表される前、いまのうちに!!と「昭和から平成ゆき」の乗車券で未乗区間をあちこち片付けながら平成駅。友人自身のお名前になっている駅名を「新しい元号を迎える「平成」のうちに、JR全線完乗のゴール駅」に設定し、ゴール。私よりも積極的に全国のあちこち回り、気がつけば私は未乗区間を多く残したまま「令和」を迎え・・・・。令和になっても氷見線、小海線、東北本線利府支線、岩沼からいわきまでの常磐線など少しずつ片付け、今はJR北海道の滝川から富良野間を残すのみ。

大分から3時間かけて九州横断。熊本に到着。大分から小倉、小倉から新幹線で熊本の方法のありますが、要所時間はほぼ同じで料金は九州横断のほうが安いです。そのため、横断は朝夕2往復に設定。

キハ185-10のことを調べてみたら、もともとは国鉄時代末期、民営化後の経営に困らないように国民の税金で賄えるうちに、と国鉄が四国向けの特急を生産。JR四国独自で開発した新型のディーゼル特急を活躍させるため、余剰となった185の一部を九州に売却。

国民の税金で賄えるうちにと昭和60年から新しく製造されたのは、東海道本線の211系、同系列の山手線の205系。北海道と四国向けにキハ54,九州と四国向けにキハ31、交直流どちらも使えるように211系をベースに九州の415系1500番台。下関駅にJR九州のピカピカの新しい415系1500番台が入線したとき、まるで東京のようで洗練されたデザインだと記憶していますが、あれからもう30年以上も経つんですかね・・・。

1986(昭和61)年、新潟鐵工製。製造されてから34年。JR四国のキハ185は国鉄の面影は残っているが、こちらは九州らしく派手に改造。

到着して休む暇もなく、折り返し。「九州横断」から「あそ」に名称変更して、宮地行き。

最近・・・何度も熊本に来ているような気が。SLひとよし号で熊本、昭和から平成の旅で熊本、そして、今回も。九州新幹線が開通する前も、特急「有明」や「つばめ」で何度か熊本に来ていますが、あの頃はとてつもなく遠かった、という記憶がありますが、今は九州新幹線のおかげでぐーんと近くなりひとっ飛びの状態。

昔は国鉄らしく地上駅だったのに、今は高架駅に改造。

ちょうどお昼どきなので、改札を出て、エキナカの飲食店を物色。

右上に「熊本駅」の途中下車小印をゲット。駅員さんも経由を確認するのに「日豊・豊肥・熊本」。細かくじけじけと見なくてもここが途中下車の対象とすぐ判断。鹿児島中央からここまで来るのに、かなり遠かったのに「日豊・豊肥・熊本」の6文字。

スイッチバックで入線した特急の運転士さんは前に戻り、出発。瀬田駅通過。「瀬田」という駅名、東名高速道路にも「東名瀬田」というバス停はあるけれど、周辺のJRや私鉄に「瀬田」という駅名は見当たらず。滋賀県の大津を出たところに「瀬田」という駅があったような記憶がある・・・と調べてみたら、ありました!!こちらは東海道本線の駅なので、「(東)瀬田」、ここは(豊)瀬田」で区別かな。チャイニーズウィルスのせいでJR北海道の経営がかなり深刻化になり、来年3月ダイヤ改正で18駅も廃止決定。存続が危ぶまれていた宗谷本線蘭留・塩狩・日進・智北・恩根内・天塩川温泉・咲来(さっくる)・筬島(おさしま)・佐久・歌内・問寒別(といかんべつ)・糠南(ぬかなん)・雄信内(おのっぷない)・南幌延・下沼・兜沼・抜海、石北本線瀬戸瀬の各駅は、自治体による維持管理に移行することで存続が決定されました。特に日進駅は川越線も同じ駅があり、切符の表示は(川)日進。宗谷本線の日進駅は存続決定されたので、(川)を削除されず。糠南駅や、雄信内駅は秘境駅マニア向けとして存続。

雄信内駅周辺はもうすでにゴーストタウン化となり、乗降客0名のはずなんですけど、地元の幌延町役場が雄信内駅の駅舎は大正14(1925)年に建てられたもので世界遺産に匹敵するほどの貴重な木造駅舎であり、後世にいつまでも遺してやりたい考えもあったし、もう1つの目的は・・・

・幌延町役場秘境駅の取り組みについて

まもなく肥後大津駅。ここから熊本都市圏に入り、電化区間に入ります。もともと豊肥本線は全区間非電化のはずだけど、熊本駅から延びる住宅開発が進み、熊本市内の鹿児島本線より人口増加率はこちらのほうが伸びているらしい。平成駅もそうだし、周辺の都市開発に伴う新設駅。

そうか、ここは阿蘇くまもと空港の最寄り駅だったのか・・・。

原水駅通過、今度の三里木駅も通過。

光の森停車。肥後大津の本家は滋賀県の県庁所在地、「大津」駅。光の森も、お父さん犬がコマーシャルのロケした場所として知られている、山口県の山陽本線「光」駅。そのときに書いた記事は こちら。2015年なので、もう6年前になる。

次は武蔵塚駅に停車。熊本都市圏なので、大分側と異なり、停車する駅が増えます。

旧国名の「武蔵」は東京のはずなのに、なんで九州にそのような地名が付くかといえば・・・宮本武蔵のお墓がこの近くにあるからだそうです。

30年近く昔のものを発掘。自動券売機は感熱紙なので、永年保存は不向きなはずなのに文字がくっきり。右下の「カ」マークはオレンジカードで購入。今もIC系交通カードで切符を買うと「IC」。武蔵に「E」地紋(東日本)なら違和感はしないけど、九州の「K」マークは珍しいと思って永年保存入り。

竜田口は通過しました。この文字を見ると、竜田揚げを連想・・・・。

スイッチバックの短区間であっても、前の運転席から鉄道時計、乗務行路表を後ろに持参し、差し込み。立野駅到着時刻および発車時刻を指差して確認。鉄道業界に「適当」という言葉はなく、1秒単位でも正確にというルールがあるとおり。

まるで終着駅のような風景だけど、スイッチバックなので線路が本線より分岐しただけの中間駅。

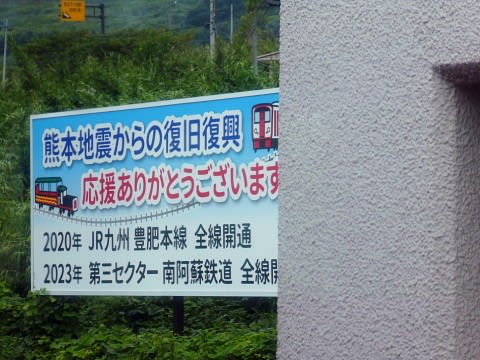

2016(平成28)年に熊本地震が起きた直後から長い間不通を強いられましたが、2020(令和2)年8月8日全線復旧。ここで接続する国鉄高森線が前身だった「南阿蘇鉄道」も被災。現在は途中の中松から高森間を平日は1日3往復。土日祝は普通1往復および観光列車のトロッコ列車4往復。もともと国鉄高森線は、宮崎県側の高千穂線と連結する計画がありましたが、国鉄の破綻により、高森線は第3セクターの「南阿蘇鉄道」に転換、高森線もいったんJR九州に引き継いだものの、わずか1年で第3セクターの「高千穂鉄道」に転換し、両方繋ぐ路線は未完のまま凍結。もし、全区間開業していれば、延岡から高森まで73.0キロ、高森から熊本まで50.0キロ。熊本から延岡まで123キロといった、ショートカット路線になるはずだった。高千穂線は険しい山岳区間にあり、2005(平成17)年の台風災害により、復旧する目処が立たなくなり、2008(平成20)年に全線廃線。

2023(令和5)年に南阿蘇鉄道も全線復旧する予定です。令和になったばかりかと思ったら、もう「令和3年」・・・。平成から令和への御代替わりは計算しやすく、令和3年を平成に換算すると33年。平成18年と書かれても、今年は32なので差し引くと14年前と頭の中で暗算できてしまいます。

豊肥本線が復旧したばかりなので、線路も真新しい。豊肥本線が全線復旧、めでたいことだというのに、全線復旧する1ヶ月前の7月。久大本線、肥薩線、くまかわ鉄道が令和2年集中豪雨により、壊滅状態に・・・。当初計画では7月に久大本線経由で旅するのを組み込んだが、いったん予約した特急「ゆふ」をキャンセルし、延期。今度は豊肥本線が全線復旧するのを機に乗車。JR九州も厳しい経営に迫られ、11月で運行を終了したはずの「SL鬼滅の刃」号が12月も追加運行。指定席をオークション等で法外な価格で転売する悪質な輩を排除するため、販売方法に工夫をして欲しいとJR九州に苦情を申し入れたにも関わらず、現在も、以前と同じく全国のみどりの窓口で乗車1ヶ月前の10時から一斉発売。このやり方はね・・・・全国どこでも簡単に買え、JR九州の収入は指定席料金の840円のみ。オークションで出品しているプラチナ指定券の発行駅や発行会社の数字(例えば(2-タ)や(3-タ))を伏せているけど、切符の地紋が「E」(東日本)や「C」(東海)だったりして、本当に熊本から博多まで乗りに行くつもりはなく高額転売が目的だというのが見え見え。運営主のヤフーも法外な値段で出品している指定席券を随時発見次第削除はしてくれるけれど、すべては難しい。原価の840円よりもはるか上回る値段(例えば1万円とか)でも買いたい輩はJRではなくテンバイヤーの収益に協力しているということになっている。テンバイヤーから絶対買わないことにして転売はビジネスが成り立たないことを身にしみて懲らしめて欲しい。立野の話なのに、いつの間にかテンバイヤーの話に脱線。

立野駅は自動券売機設置。無人駅なのに「入場券」のボタンがあるのは、おそらく来訪記念向けなのかも・・・。

熊本まで760円なり。大分までの表示はなく、遠くて三重町の1680円まで発売。自動券売機はほとんど100キロ未満の区間です。切符の券面の(ム)マークは無人駅でなく、「乗客の希望する乗車券を発売できない駅」を意味しており、途中の有人駅(みどりの窓口)または車内で遠距離乗車券に買い替えるのにお客様の都合による「変更扱い」でなくなるもの。

スイッチバックで立野駅に入線する様子を編集してみました。動画ソフト長年も使っていないと操作方法忘れてしまいそうです。音が出ますので、ご注意ください。

連日のようにチャイニーズウィルスのニュースばかりで本当に・・・。12月9日だけでも、全国で2800名超過の感染者、東京都だけでも572名が感染。今年はみんながチャイニーズウィルス対策のため、マスクをつけたり、過剰に消毒しているので、インフルエンザの発生状況は全国でわずか46名。昨年度の同時期27393名。比較して、99.8%のインフルエンザの封じ込み。チャイニーズウィルスも同じように封じ込めればいいですが・・・。

まもなく立野。

そういえば、ここもスイッチバック。むかしのSLあそBOYが走っていた頃もスイッチバックでしたっけ???

蒸気機関車があのジグザグの線路で牽引したり、逆回転で客車を押したりするのも考えられない・・・。ウィキペディアで確認すると、SLもそのように推進運転。(推進運転は逆回転で客車を押す走り方)

今は左側だけど、右側の線路へ移動します。

左から右への分岐点。

ここでストップ。しばらくしたら、前の運転士さんがここにやってきます。

信号が青になったら、右側へ進入可。

今年運転士になったばかり(?)なので、先輩指導員も付き添い。後ろで監視されるとおちおち運転できなくなるのではと思いましたが、常に平常心を保っており、運転。

阿蘇を出ると、内牧、市ノ川は通過。千葉県でも「市川」という駅があります。江戸川を超えているので、【区】東京都区内の小岩から出て最初の駅。しかし、市川市民は「私は都民」という意識が強いそうです・・・。市川駅から東京駅までわずか15.4キロ。東京都区内を通過する201キロ以上の乗車券で総武線沿線で途中下車または乗り越しする場合は錦糸町起点から精算になります。201キロ以上といっても、大都市近郊区間発着の場合は下車前途無効になるので、経由に新幹線の品川~上野間を組み込み。東京から上野の3.6キロを新幹線経由と組み込めれば、下車前途無効、2~300キロもあっても有効期限は発売当日限りの大都市近郊区間は自動的に解除となる裏技を利用。

のどかな風景が続きます。通過する駅名票、かなりぶれていて失敗。

ここでもチャイニーズウィルスの心配は無いと思っていたんですけど、田舎でも感染者が出ている地域もあるので、油断できない。12月8日は、武漢で最初にウィルスが確認されてから1年経つ。中国の医師が原因不明の肺炎の発生は大流行の恐れがあると警鐘を鳴らしたはずが、逆に「デマを拡がるな!」と中国政府により訓戒処分を受けてしまった。発見時の初動対応がかなり遅れたたため全世界に拡がっている状態。今も中国政府は、武漢はコロナの発生源ではない。欧州から輸入された冷凍食品にウィルスが付着していたと否認し続けている。今も責任逃れ、悪あがきを続けるチャイナに対し、非常に腹が立っては仕方が無いんですが・・。生活様式もかなり様変わりし、ストレス解消や気分転換にと鉄分補充もできなくなっている。(鉄分補充とは鉄道旅で遠くまで出かけ、現地のグルメなどを味わうこと)JR各社も利用者減少により、民営化初の莫大な赤字に転換。大手私鉄各社も大幅な減収を記録し、赤字を計上したとのこと。

次の停車駅は赤水駅。特急も停まる駅なので、有人駅かと想像はしていましたが、肝心な駅舎は見当たらず。あとで調べてわかりましたが、2016(平成28)年に起きた熊本地震により旧駅舎が被災し、取り壊されたとのこと・・。ホームに屋根があるだけの無人駅でした。

阿蘇駅にあった「クロ」の犬小屋っぽいのがあったのは、これだったのですか。

2011(平成23)年からのあそぼーい!で活躍中。この列車が導入する前はキハ58による「あそ1962」。キハ58の製造年が昭和37(1962)年だから、そのような愛称を付けたとのこと。車両の老朽化により、現在は廃車。今もキハ58系が走っているところは、千葉県のいすみ鉄道だけなのかも知れない。昭和の骨董品レベルの車両です。もともとはJR西日本の大糸線で活躍した車両を千葉に持ってきただけなんですが、今どき珍しい車両です。

先頭がすごい。運転席は座席の真上にあり、1番前はパノラマ。

私のあの座席に座っていれば、運転士気分を味わえることができる。競争倍率が高いプレミアムな指定席、よく取れましたね・・。鉄道業界の運転士さんって、いつも時刻表通りの「秒」単位で狂いもなくしっかり仕事をしている。常に緊張しているかも知れない。1秒でも時間厳守という性格なのかも知れませんが、私は時間に縛られずの~んびりするのが好きなので不向きかも。きっぷのことなら何でも!!

キハ183といえば、北海道内の非電化区間向けに国鉄時代に多量生産されたもの。北海道の183は運転席の真下に客室という構造はない。調べてみたら、JR九州発足1年後の1988(昭和63)年にオランダ村特急として製造されたもの。最初は183系を改造したものかと思っていたんですが、国鉄ではなく、JR九州が設計し、発注された車両でした。JR九州はそういった遊び心満載の車両、素晴らしい。

特別仕様の駅名票。

1番後ろも、先頭と同じくパノラマ。後ろの風景なので、こちらは車掌さん気分を味わえる座席かな。

宮地駅を出発して・・・遠い遠い昔の記憶が蘇る。切符アルバムを広げてみたら、なるほど。平成4年なので、な、な、な、なんと28年前。当時の私はかなりスリム。「デブ」という言葉は無縁な存在であった。身長はそのままなのに何でプラス20キロも増えるんですかね・・・?マルスで発券された券面の意味を知ったのはその頃だったと思います。(4-タ)はJR西日本発行、「タ」は他社に関連するもの。JR九州の窓口では普通に窓口の番号順に「小倉駅-1発行」「小倉駅-2発行」・・・なのに西日本の窓口は900番台。小倉駅はJR九州が経営の基盤なのに、新幹線のJR西日本が割り込むので、900番台。東京駅も然り、JR東日本エリアに新幹線の東海が入り込む形なので、東京駅八重洲口のJR東海窓口ではすべて900番台。

(4ー )は発駅、着駅とともにJR西日本完結。素直にJR九州の駅で買うと面白くないので、わざと同じ敷地内のJR西日本の小倉駅窓口で購入。今も相変わらず。東京に住んでいた頃は東京駅丸の内地下のJR北海道東京支店の窓口をお得意先として、FAXで乗車券や指定席券などのリクエストを書いていつも勤務先からの帰りに購入。JR北海道のオレンジカードもたくさん販売していたので、見た目綺麗なデザインばかり購入しておきながら、今はIC系交通カードに移行しているので、ずっと未使用のまま眠らせたまま。そのため、旅に出かけると「今でもオレンジカードが使えるか」と券売機をチェックしてしまいます。オレンジカードは国鉄時代の1985(昭和60)年にデビュー。今計算してみたら、もう35年前。JNRや国鉄マークの入っているカードをいくつか持っていますが、裏面の磁気データが消えてしまわないか、ちょっと不安。カードを券売機に挿入すると普通に使えるとわかり、ほっ。

だったら、オレンジカードで最高額の切符を買って、みどりの窓口で長距離乗車券に乗車変更すればいいんですが、いざ、となると、さっき買ったばかりの1690円区間の切符を長距離乗車券に変更なんですか?だったら、最初から券売機で買わずみどりの窓口で購入すればいいのに~って思われそうで実行しにくい。今どき、オレンジカードを使う人は滅多にいないかも。近距離の利用でもIC系交通カードを使わず、積極的にオレンジカードを券売機に挿入して購入するしか。あの頃、気が狂ったように集めなくてよかった。もったいない。

いこいの村駅は通過し、次は阿蘇駅。

「5分ほど停車し、10時4分に発車します」と音声で車内アナウンスがあったらしいですが、全然聞こえず。停車時間がやけに長いな、とスマホで確認するとあと2分で発車するとわかり・・・

あわてて特急から降りてパチリ。

無人駅のように見えるんですけど、れっきとした有人駅。マルス端末はないけれど、EーPOS設置。指定席をリクエストすると最寄りのマルスにアクセスし、中継する形で発券可能。

ん??「くろ」の犬小屋??

5分停車すると最初からわかっていれば、「鹿児島中央 → 【区】東京都区内」の乗車券に「阿蘇」の途中下車印をもらい、駅舎の様子を撮るつもりだったのに残念。

このあたりはもともと熊本県阿蘇郡阿蘇町だったのに、周辺の町村と合併し、現在は「阿蘇市」。阿蘇市のことを調べようとしたら、阿蘇市職員にチャイニーズウィルス感染、本庁閉鎖のニュース。阿蘇、という自然豊かな場所だというのに、チャイニーズなんですか!?北海道の利尻島(稚内エリア)でクラスター発生、奥尻島(函館エリア)で53名の感染者が出て、フェリーで島外輸送のニュースがあったばかり。結構しぶとくって恐ろしいチャイニーズウィルス。外出時のマスクはもちろん、不特定多数の方が利用するお手洗いやドアノブを触れた直後はしっかり手洗い、消毒も・・・。職場でもクリアファイルをよく使うんですけど、使う前に表面を消毒。

・小笠原村 感染者数 4名(2020年9月が最後)

・青ヶ島村 無し

・八丈町 感染者数 9名(2020年12月4日現在、8例目、9例目発生)

・御蔵島村 感染者数 1名(2020年5月が最後)

・三宅村 感染者数 3名(2020年11月が最後)

・神津島村 無し

・新島村 無し

・利島村 無し

・大島町 感染者数 5名(2020年9月が最後)

<<各町村のホームページに掲載の数字より抜粋>>

豊後竹田駅を出ると、次は豊後荻。「荻」は秋頃自生するイネ科のススキ。漢字は山口県の「萩」に似ていて、こちらは「はぎ」。ひらがなの「おぎ」は「荻」。大分県はここまでです。となりの駅から熊本県に入ります。

あわててカメラを構え、

滝水駅通過。ここから熊本県。

急に北海道に似たような風景!?

北海道だったら、じゃがいも畑に見えるんですけど、ここは熊本県。どんな野菜を育てているんでしょうか。

かなり標高の高いところを通っています。

線路が見えたので、駅に近づいているというサイン。

特急は速度を落とし、停まるっぽい。どこの駅!?

宮地駅でした。

駅名票にSLが書かれているのは、ずっと昔、熊本からのSLあそBOY号がここで折り返し。

近くにある阿蘇神社を模した駅舎。かつてはJR全社の座席予約や運賃計算など中央装置を備え付けられている東京都国分寺市の鉄道情報システムにオンラインでつながるマルス端末配備駅でしたが、現在はPOS端末。JR九州のPOS端末は自社線の指定席なら電話回線などを利用して最寄りのマルス端末につながり、中継しての発券。券面に「中継」の文字が入ります。他社の指定席券も中継で出せるかどうかは実際に実験はしていないので、ちょっと不明。

稚内駅や指宿駅の端末から指定席の操作をすると、必ず東京都国分寺市の中央装置経由。ホストコンピュータに1番近い西国分寺駅、国立駅の「みどりの窓口」なら予約を抑えるのが難しい列車でも1ヶ月前の10時になったとたん簡単に予約が取れるかどうかはわかりません。今の時代、光ファーバーなので、全国どこからでも処理速度は同じかも知れません。

まもなく三重町駅。このあたりでも平成の大合併により、「豊後大野市」になりました、三重町はもともと大分県大野郡三重町。

旧三重町地域が今の豊後大野市の中心地になっています。みどりの窓口があって、マルス端末も配備。JR九州はどこでも機種は同一されており、日立製のMR52型。平成最後の28年頃デビューし、発行箇所の表示は「〇〇駅ーR1」。窓口の多いところでは、R1、R2、R3などを割り振っており、まるで「令和」を予言したかよう。JR東日本およびJR西日本は「F」、JR北海道およびJR東海は「MR」、JR四国は「M」。「E]はJR東日本のみで機種はOKI電気のME4型。

三重町駅停車。

ここでも風光明媚な風景が続きます。

豊後清川駅通過。千葉県の久留里線にも「上総清川」あり。「清川」だけの駅名は山形県の陸羽西線にあります。

緒方駅も停車します。

朝地駅は気づかないうちに通過。次は竹田市の中心駅、豊後竹田駅に停車。昨夜、大分駅ナカのレストランでいただいた、唐揚げも竹田市内に本店を抱えています。

大分から60キロ離れており、特急の要所時間はおよそ1時間。ここまではほとんど平らなところなので、特急のスピードは速い。ところがここからは熊本県境に近くなり、険しい山越えが始まります。

大分から熊本まで行くのに便利な特急なんですけど、現在は1日2往復しかありません。大分発は8時7分、15時25分。熊本発は9時9分、15時5分。148.0キロを3時間かけて走行します。運賃は普通乗車券3300円、指定席特急券は1780円。合計5080円。日豊本線の特急「ソニック」」で小倉へ行き、小倉から新幹線に乗っても、318.5キロ、2倍以上の距離になるうえに運賃は5830円、ソニックと新幹線の特急料金も5830円。合計11660円なり。

横断特急のタイムは大分8時7分→熊本11時12分。

ソニックと新幹線だと大分7時46分(ソニック10号)→小倉9時15分/小倉9時37分(さくら545号)→熊本10時33分。

JR民営化直後の1987(昭和62)年4月の時刻表を確認すると、当時は急行「火の山」号が1日3往復。大分8時27分発熊本11時28分。急行はキハ28+キハ58編成だったと思いますが、特急になっても要所時間はあまり変わらない。

大分駅が高架駅になったので、豊肥本線もそれに合わせ、高架に嵩上げ。その風景がしばらく続きます。

今乗っているキハ185系は国鉄型なので、今どきの特急みたいにドア真上の停車駅案内が付いていません。スマホにJR九州アプリをダウンロードし、停車駅や発車時刻などを確認。

滝尾駅は大分を出て1つめの駅なのに、停車?かと思ったら・・・

すれ違いのため、運転停車(ドア扱いなし)でした。

今日は9月26日なので、彼岸花があちこち咲いていました。敷戸、大分大学前、中判田各駅は通過。次は犬飼駅通過なので、しっかりカメラを構えながら・・・

ピンボケになってしまいましたが、「いぬかい」の駅名票。

ソフトバンクモバイルのカレンダー。奇数月はジローさん、偶数月はふてにゃん。12月だけは一緒に仲良く出演。

令和2年7月の九州豪雨・・・豊肥本線は無事でしたが、向こう側の久大本線は甚大な災害に見舞われました。久大本線は大分から久留米まで。こちらは熊本まで。どちらも横断するに違いはないんですが、熊本から久留米までの距離は82.7キロ。

久大本線だけではなく、肥薩線も壊滅的な状態です。2107(平成29)年の夏に人吉から熊本までSLひとよし号に乗ってきたばかりなのに・・・。吉松から真幸、矢岳、大畑の険しい山岳区間のループ線の中にスイッチバックという日本のどこに行ってもここ1ヶ所しかない。復旧するのはいつになるのやら・・・。

千葉の田植えは桜の開花シーズンから始まり、稲狩りは台風シーズンが来る前に終えようと8月の下旬に実施。山口や九州では10月から稲狩り。

駅名票撮り損ねてしまいましたが、菅尾駅通過。

次は、三重町駅です。みどりの窓口があって、特急は停まります。三重県の県庁所在地は1文字の「津」駅。旧国名を冠した「伊勢」や「紀伊」「伊賀」の付く駅名はあるのに「三重」は1つもないのに、なんで大分に「三重」の駅名があるんですかね・・・?