今日は昨日の予報がはずれて良い天気でした。

ひたちなか海浜鉄道でイベントがあってキハ20・22の復刻塗装車が走るというので

行こうかと思ったんですがどうせ混むだろうし

天気も良くないし・・・と朝寝してたんですが晴れると後悔します。

この前も新前橋で公開があって地元の電車にDD51なんかもあるんで

行くつもりでいたら朝から雨、諦めて散髪に行ったら途中で雨が上がりました。

トホホな思いをしたので次の隅田川貨物駅公開は

小雨とこの秋一番のような冷え込みの中出向いてみましたが

内容は小生にはイマイチでした。

それでも貨物駅に入れる機会は貴重です。

隅田川貨物駅は稀に常磐線に乗ると南千住の所でチラッと見えます。

しかし南千住で降りるのは初めて。

貨物駅というイメージからほど遠く周囲を高層住宅が取り囲み

オシャレな新興住宅地です。

↑なぜかドナウ。

南千住は、昔415系の頃は通過したマシタが今は特急以外停車、

メトロ日比谷線の他に今はつくばエキスプレスも通っています。

ここに住めば終日貨物列車が見られるし案外良いとこです。

↑南千住駅前の入り口。公開用入り口は約10分外縁を歩いた所にあり、一目で鉄とわかる方々に付いて行こうと思っていましたが要所にJR貨物職員の方が案内に立っていました。

↑途中で金網の隙間から撮影。初めて入る貨物駅に期待が高まります。

↑結局ここでも行列。列は部品オークションと「北海道直送野菜を百円で詰め放題」+一般観覧者の列に分かれています。写真は野菜&一般の列です。

↑並んで待って、入ってまた行列。昔は車扱貨物の荷捌所だったと思われる場所で

コンテナを利用した売店が並んでいます。

千円未満のグッズもありましたが今回は何も買わず。

競りに出された鉄道部品と入札箱。車輪や自動連結器には首をかしげますが

奥にある入換信号機はちょっと欲しい。しかし南東風のお気に入りは↓

最低価格は2万5千円だったと思います。一戸建てに住んでいたら庭か玄関に据えたい。

↑車両の展示は車扱ホームに据えられた金太郎が先頭に付いたコンテナ50周年記念列車だけ。

↑そういえば今回の公開は「コンテナ50周年」の冠が付いていました。

↑トップリフターやフォークリフトの運転台に乗れるとか

↑冷凍コンテナでマイナス25度を体感するとかもやってましたが

物販中心でちょっとがっかり。早々に諦めて周囲の写真を撮ります。

トップリフターで30ftコンテナの積み卸しなんかを見たかったんですが

広すぎて警備上無理でしょうね。

公開範囲はごく限られていますが見える範囲でコンテナを撮りまくり。

最近のコンテナは一段と華やかというかデザインされています。

Nでも通運系を中心に結構品揃えされてるようで

コンテナ貨物を編成するのも楽しそうです。

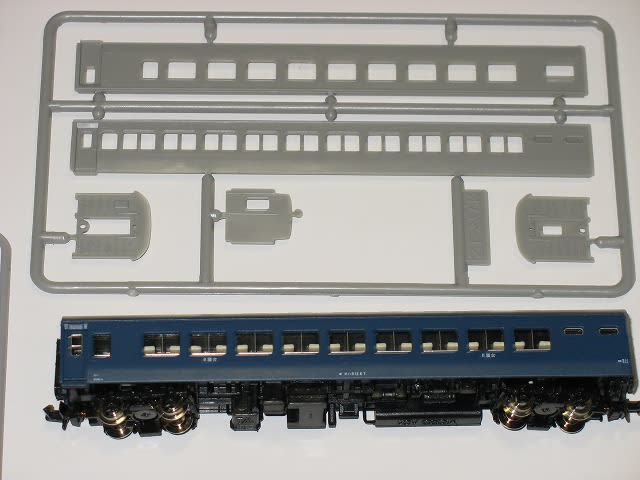

と、また瀬戸用車両が未だ一両も完成してないのに皮算用です。