またしても再作成。前もそうでしたがかなり記事を作ってちょっとタバコして戻ると画像が取り込めなくなりあげくに再ログインしろと・・・年寄りには不向きなんでしょうか、落ち込みます。

今週末は18切符最後の一回で飯山線を完乗するべく我ながら良くできた行程を組んでいたんですが寝坊、昼前発で外房線完乗に変更。結局房総方面では久留里線が残ってしまい、18切符を半日無駄にしてしまいました。

さて今回は前回に続き牟岐線、ちょっと先の地蔵橋駅から勝浦川鉄橋にかけてデス。

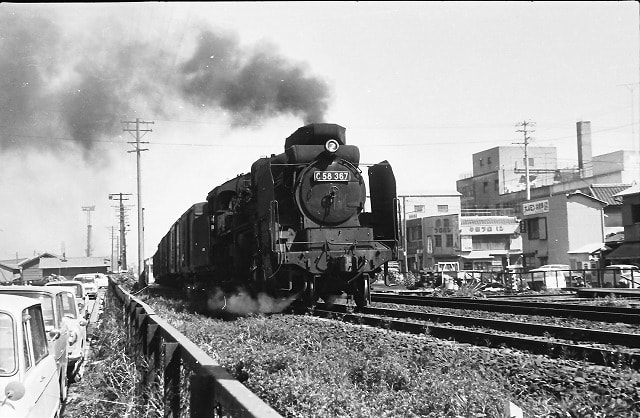

地蔵橋駅にC11牽引の牟岐線上り貨物が進入中。両端がY字分岐の島式ホーム1面という典型的ローカル駅。’69年4月の写真ですがまもなくホームに近代的な屋根が設置されます。

地蔵橋駅に到着した牟岐線下り521レ。交換列車を待ちます。

交換の小松島発穴吹行き425レがやって来ました。

待ちかねたように521レ発車。こんな小さな駅でも6~7両の列車が交換可能、有効長にはまだ余裕がアリマス。さすがは国鉄デス。

二軒屋方を望んだところ。右手奥に小山が見えます。

地蔵橋駅を出た521レが勝浦川に向かいます。駅裏にも小山がありますがこの辺一帯は昔松島みたいな小島の浮かぶ海が隆起したのではないでしょうか。

小山の一つに登って勝浦川鉄橋への築堤を駆け上る列車を撮りました。遠くの山は津田の国道脇にある日の峰でしょうか。

勝浦川鉄橋を渡り終えた池田行き列車の回送が地蔵橋へ向かいます。この築堤は徳島では撮影名所のようです。午後はこちら側から撮ると順光ですが

反対側から逆光にした写真もよく撮りました。(上の二枚の写真は’70年1月の撮影デス)

最後に一番地蔵橋らしい一枚を。列車はもうすぐ法花の踏切に差しかかる辺りでしょうか。’69年4月2日の撮影デス。