坪十万円のこの土地、高いのか安いのか判断のしようがないが・・・。

坪十万円のこの土地、高いのか安いのか判断のしようがないが・・・。

おいでまっせ、川尻・・・・

www.manyou-kumamoto.jp/contents.cfm?id=45

www.zuiyo.co.jp

http://www.zuiyo.co.jp/KAWASHIRI/KOUGEIKAIKAN.html

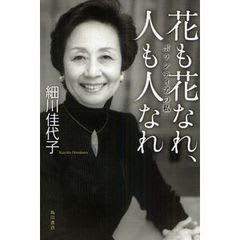

花も花なれ、人も人なれ ――ボランティアの私

著者:細川加代子

販売価格:1,680円(税込)

出版社名:角川書店

【本の内容】

お金がなくても、時間がなくても、あなたが出来ることは必ずある!

自分の夢は、人の役に結び付いている! あなたの「笑顔」と「ありがとう」は連鎖して世界を変える。スペシャルオリンピックスをはじめ、数々の運動を成功に導いたソーシャライツ、細川佳代子のスタイルを初公開。

【著者情報】

1942年神奈川県出身。66年上智大卒。企業の欧州駐在員として勤務後、細川護煕氏と結婚。94年スペシャルオリンピックス日本支部設立。05年冬季世界大会会長、「500万人トーチラン」実行委員長。06年より名誉会長を務める。「世界の子共にワクチンを」日本委員会代表等も歴任。

■牛水御手水鉢石

弐畳敷程御書院御縁角ニあり、阿蘇之御嶽向之二重峠ニありし自然石也

天水の溜りたるを牧の牛呑居るを綱利君御参府御通行之節、御駕之内よ

り御目ニ留り江戸へ可引旨被仰付、豊後路を引候へハ海上百里余り近候

得共山谷険しくして引難十余里熊府へ引卸し玄海灘を経品川迄四百りの

海上を積て着ぬ仍牛水と銘し給ふ由

二重峠 www.geocities.jp/aosora_nosita/sizen_futaetouge.html

■御氈石

長サ二間幅三尺程、肥後石カマトキ(注:金峰山鎌研坂周辺の事か)

その他「種々の雅石是又肥後豊後備後三国より引給ふ」とある。又、阿蘇谷と名付けられた場所があったり、阿蘇の的石(肥後国一宮阿蘇神社大神弓勢をためし給ふ是的に也たる石なり)を模した石を阿蘇内牧から引かせたりしている。

阿蘇(市)内牧に的石という地区があり、次のような説話も残されています。

asobotei.sakura.ne.jp/sinwa/kihati/kihati.htm

わきて見ん老木は花もあはれなり

今いくたびか春にあふべき

西行法師は自らの老いを桜になぞらえて歌っています。とりわけ心して眺めたいという訳ですが・・深いですねー。私の如き凡人は近所の老木を見ても、「染井吉野じゃそろそろ寿命だな」と現実的です。「花鳥風月に興味を持ち出すのは老いの証拠」とは、明石やさんまの名言(迷言?)ですが、その通りだとすれば私は随分早く老域に入った事になります。近所のお宅の色々な木々が花をつけているのを見ると、思わず歩みを止めて見上げてしまいます。こんな本格的爺様になりました。 熊本の弥生の空は桜吹雪状態です。

追記:阿蘇方面は積雪があったらしく、熊本市内も冷たい一日と成りました。20:50記

九月四日之状披見候然者町源右衛門養子ニ町孫平次を仕度之旨其方迄申越

候通得其意候此段最前も承候キ源右衛門存分之通無余儀候間孫平次儀可遣

候其通其方より源右衛門かたへ申遣返事次第孫平次爰元へ可指下候尤孫平

次ハ當所務遣候間其通を茂申渡委者左兵衛方より可申候謹言

十月廿三日 (忠利)

長岡佐渡守殿

これを読んで、はたと参ってしまった。我侍帳では、源右衛門に養子が確認できないからである。

■この源右衛門、旧名吉良左京進、長曽我部元親の二男である。

元和二年江戸にて忠興に召出され、三百石。長曽我部の「ちょう」を、町と改めたて名字とした。のち加増百石。江戸留守居役をつとめたが、三齋の勘気を蒙り暇を出された。その原因は光尚の正室(彌々)の急死について、病状の詳しい報告がなされなかった事によるとされる。三齋に心配をかけまいとの光尚の配慮であったともいう。光尚の死により再度の召出しはなく、堀田正盛に仕えた。(五百石)

寛永十四年正月十七日付け、光尚宛て忠利書状(抜粋)

【中屋敷之町源右衛門・神戸喜右衛門并宮本ニ(次)郎大夫此三人之儀、

従 三齋様御ふち被放候由、不届様子被仰出候通、書中得其意候事】

■源右衛門の嫡子、町三右衛門尉は忠利に召出され、四百石。江戸留守居。江戸にて病死。

■源右衛門の二男・町市之允。忠利代、寛永二年豊前国にて召出さる。知行二百石。十二年百石加増、都合三百石にて使番に任ぜらる。兄三右衛門の死により、江戸留守居を勤める。その後奉行役などを勤め、極老により役儀御断を願い免され、御番方に召加えらる。寛文六年十月病死。

さて、この孫平次殿とは何方・・・?

この二つの文章も、大変過激で興味深い。

一、三齋様御印判北ノ丸様ニ御座候を河内・与左衛門・半兵衛乞出候包候而三人

之判形仕北ノ丸殿へ渡し置申候と申候得ハ昨日九日ニ勘解由所へ河内与

左衛門参申候ハ御印判先月廿一日お三へ渡し申候と申候奥方の儀者お三御

印御付可有之表方之儀ニハ御印御付有間敷与申候と与左衛門ニ河

内申候間勘解由と申談様子可承と申儀ニ御座候兎角河内ハ

三齋様御いきとおりを末捨不申与相見申候此御印之儀ハお三へ渡し

可申儀ニ而者無之と存候/諸御道具不残お三へ被遣候と 三齋様被

仰候上ハし御道具ハお三次第と河内存し候と申儀ニ御座候/第一之河

内越度与申儀ニ御座候/如此申上候得共若又重而様子相違之儀も御

座可有候得共承申候通先致言上候事

一、三齋様御正気ニ而御遺言被仰置たるニ而は無御座候/證拠ハ

三齋様御正気ニ而御座候て三万石之御知行と中務殿御知行

と六万七千石ハ宮松殿へ被進候/諸道具茂宮松殿へ可被遣与

可被仰置儀と御座候/お三へ御知行諸御道具とも被遣候と被為仰置事

御忘気二手被仰置候二紛無御座候と取沙汰仕候事

三齋は遺言で、遺品は全て養女・お三に遣わすように云っている。

亀之允は三齋の遺言の真偽について言及しているのである。すなわち遺言は、三齋が正気の時のものではないと断言しているのである。又、三齋の印判が「お三」の手元にあるというのは、「河内の越度」だといっている。遺言は実行されお三は行孝と結婚し、宇土細川藩主夫人となるのだが、お三が受け継いだ三齋の遺品は宇土細川家にもたらされる事になる。そして河内などは離国を余儀なくされるのである。

藤崎作右衛門罷上候時正月十日ニ遣候事

謹而致言上候

一、長岡河内守壱万石之都合御知行拝領仕遣 三齋様御

出頭仕候おとらと申女房連ニ頼 三齋様へ申込拝領仕たる

由申候/おとらへ申込候事ハ河内守娘御座候を北ノ丸殿へ折々致出

仕候故おころへの申次右之仕合ニ而御座候由承申候定而不定之儀ニ

而者可有御座候と存候得共致言上候河内分別ニ而 三齋様被

召仕申者共も迷惑仕候由申候近年河内仕様ニ而万事御家中

落付不申候様取沙汰仕候壱万石被遣者ニ而は無御座候と申候事

この文書は良く判らないが・・・面白い。

長岡河内は父の死去に伴い遺領壱万石を受け継いだが、このことについては三齋が忠利に対して了解を求めている。これに対し忠利は、三齋の御意之ままとする返事をしている。

■忠利宛三齋書状 (大日本近世史料-細川家史料515、綿孝輯録巻二十一・p126)

八郎左衛門果候ニ付、河内事親取候一万石之知行我々申次次第可被遣由、先以祝着申候、乍去、我々為にハ人足ニ遣候ても侍ニ遣候ても不苦者ニ候へとも、其方事ハ心替り候間、過分之知行はや遣候事もいかゝ候ハん哉、但我々果候後ニハ、只今我々取候三万七千石之内如約束二万五千石天二遣、残ル一万二千石之内一万石分、其方頼置、河内ニ可遣と在所付まて書遣置候条、乍次而申候、如此ニも可在之候哉、とかく中津へ参、ぬしニも此懇之通申きかせ、来年御普請ノ役儀ニさゝハらさる程ニ返事可申候事

尚々、書付今朝杉伯江参、返事延引申候、已上

十一月十二日 三齋(御判)

越中殿

返事

さて、丹羽亀之允が報告した内容であるが、河内が忠興側室北ノ丸に仕える娘を通じて、三齋に仕える「おとら」に頼み三齋に申入れて、壱萬石の遺領相続を頼み込んだというものである。こんな噂話が囁かれていたのだろうか。不思議な話ではあるが、大変興味深いが、本当だろうかと首をかしげる。いろいろ資料を見てきたが初めてきく話である。

総数六万~七万ともいわれる膨大な資料があるとされる永青文庫(細川家文書)だが、あと100年は掛かるだろうといわれてきた。選任職員のほか、四人の古文書研究の専門家を非常勤職員に迎えるという。そして文書群の「国宝指定」を目指すのだという。

文書群の目録作成や撮影・出版、藩政記録の翻刻出版、市民向けの講座や公開展示などが予定されるという。・・・うれしい・・・長生きのし甲斐があるというものだ。

西行法師の歌

春ごとの花に心をなぐさめて

六十路あまりの年を経にける の心境、よき一日・・・

(正保三年正月四日) 謹而致言上候

此言上状正月四日に三郎右衛門者ニ持せ西郡要人所へ遣候事

一、三齋様御存生之内より此表御仕置長岡河内・佐方与左衛門・志方

半兵衛・志水清安此四人ニ被仰付候与申候内半兵衛・清安ハ熊本

御用ニ指出申間敷与誓紙被仰付候故熊本へ之御用之儀今以

半兵衛・清安判形不仕候二付言上之儀半兵衛判形不仕候/然共

三齋公被成御逝去候条右之誓紙ハ立申間敷儀ニ候間當年よりハ

判形可仕哉と申候由ニ御座候/河内・与左衛門ニ半兵衛加り 三齋様

御跡之儀万事さばき申様ニと被仰遣可然様ニ爰許之様子相見申候事

一、中務殿被仰置候与左衛門・半兵衛ニ福知主膳・志水清安此四人ニ

宮松殿之儀御頼之河内儀ハ 三齋様能御奉公申候得但宮

松殿之儀ニ付談合可仕与与左衛門・半兵衛・主膳・清安申候て談合ニ

加り候得と被仰置候と申候/半兵衛儀 台雲様御代より此方

三齋様より御宜敷儀不申候様ニと萬事心遣申候由承申候/惣侍中武勇

之儀半兵衛目当ニ仕候与相聞申候 三齋様も度々半兵衛儀へ武勇

御■之由申候

一、紀伊國大納言様与 三齋様御間殊之外能御座候而一年ニ両度

程ツゝ毎年御使者御飛脚ニ而御音信御座候/従 大納言様陳刀

三齋様御物すきに御拵御所■被成御腰物参御拵被仰付

被進候と申候/此正月朔日ニ大納言様より 三齋様御見舞ニ御飛

脚両人参候/御音信御小袖一重・鰹ふし一箱・鯨のふん一箱・鰹のたゝき

参り候得共御状も御音信も勘解由私ニ致相■河内・与左衛門・半兵

衛ニ指返申候席ニ勘解由ニ河内守申候者勘解由所へ見●申間

敷候此節見●申候得共いかゝ●候間見●申宜敷与申候/何も残■御

侍衆も勘解由私處へ見●申候事遠慮仕候/小篠宗柏・金守半兵

衛・竹原玄可此三人ハ遠慮不仕見舞申候為指儀も無御座候得共

若御心持ニも可被為成りと奉存乍憚承申候通致言上候/猶相替儀

御座候て重而致言上候/此等之趣宜願御披露候恐々謹言

正月四日 丹羽亀之允

藤崎作左衛門殿

清巌宗渭(せいがん そうい) ・・・思文閣サイトより引用・・・

安土桃山・江戸前期の臨済宗の僧。大徳寺百七十世。近江生。姓は佐々木、宗渭は諱、自笑子・孤陋子と号する。謚号は清浄方然禅師。大徳寺の玉甫紹に参禅、ついで賢谷宗良の法嗣となり、大徳寺の住職となる。のち、品川東海寺住職となった。書は張即之の影響を強く受け、画も能くした。寛文元年(1661)寂、74才。

参考「岐阜戦功改」の中の、「与一郎様任御意御傍ニ居申候衆」として、森伸十郎という人の名が有る。(綿考輯録巻十四・忠興公上p264)

森伸十郎 後号山田采女、清巌和尚兄なり、玉峯和尚の元ニて手習せしを玉峯被仰にて十六より奉公、近江大石殿なり。山田伝助は清巌の兄実堂の親なり、初は伝蔵と云、大坂へ籠城し大手柄にて討死、親は加賀の大聖寺にて討死

■「しも」は、ガラシャ夫人の最後を伝える「霜女覚書」で有名である。

江州佐々木一族、田中之城主比良内蔵助が妹也、米田助右衛門是政妻・野々口丹波妻ハ右内蔵助か為ニも姉也、しもハ同国和尓之城主入江兵衛尉に嫁す、兵衛尉父は入江順幸入道とて生国ハ攝津之由、織田信長に仕へ申候(一書部省略)夫ト兵衛尉山崎合戦の時明智殿の手にて討死、依之其子仁兵衛と共ニ助右衛門方ニ参、仁兵衛ハ与七郎と一所に在之、霜は秀林院様江相勤候、外ニ娘壱人有名ハかめ、後に京都浪人臼井九左衛門友甫と云者ニ嫁す、此故を以秀林院様御生害後ハ九左衛門所ニ罷越申候、遥後正保四年三月光尚君江戸江御参勤之前、監物是季に御意御座候ハ、秀林院様御生害の事今程覚候者可有之哉、監物母雲仙院か妹しもと申者御側に相勤、其節之儀覚居可申候、当年ハ御急被成候間、来年御登り之節京都御まん様江御寄被遊候、其時分しも罷出候ハゝ可被聞召との事ニ付、監物より其段しもに申遣候(明暦三年五月病死)

■「おく」

おくは青地何某と申人之娘にて波多野といふ人の後家波多野検校母之由、秀林院様ニ御年寄分にて相勤候、後ハ京都御屋敷内ニ被差置、御扶持方被下寛永十念致病死候、おく娘は大谷刑部少輔内寺田久左衛門妻也、久左衛門は関東乱後京極丹後守高知に奉公、千石にて鉄炮頭、大坂御陳之時討死いたし、其子源右衛門初名兵助遺領千石相続、鉄炮御預り不申候二付御暇申、其後立花家ニ三百石にて有付候得とも、彼方をも立退候処、御旗本能勢小十郎御育置御肝煎にて、正保二年十月被召出三百石拝領、扨祖母は秀林院様御老女ニて、其父青地氏なる故御家来筋之訳を以、青地久左衛門と名をも改申候、(以下略)

■「小須賀」は「小須賀覚書」なるものを書き残しているが、何者なのか説明に価する資料を知らない。

「霜女覚書--しうりんいん様御はて被成候次第之事」及び「小須賀覚書」は次のコンテンツから

細川侯爵家の先祖忠興夫人の信仰美談 http://www.shinshindoh.com/gracia.htm

綿考輯録は次のように記す。(綿考輯録・巻九--忠興公・上p23)

【明智日向守殿より秀林院様江被附置候女房にて候、太閤様御代諸国御大名奥方伏見御城為見物被召寄候刻、秀林院様へハ御出被遊間敷由ニ而、山内と申所ニ御立退被成候、然共不被成御出候而は叶かたき趣に付、小侍従申上候ハ、乍恐私儀常に奉似御面候体候由承候間、御名代ニ罷出申度願申候間、高蔵主御取次にて太閤様御前へ被召出、殊外御機嫌よく御直ニ御茶被下御小袖等拝領、其後も右為御礼、猶又登城仕候、ヶ様之訳にて因幡果申候而も後家へ御合力米被下候】

夫・平田因幡は息・彦三と共に田邊城に籠城した。この彦三は金工の道に進んだ為、甥に娘を娶わせ二代目とした。彦三の子孫も又金工家として名を成している。

因幡は改姓して松本氏を名乗るが、ご子孫のお宅からガラシャ夫人に係わる遺品が見つかっている。故・細川護貞様のご努力によってである。