上通にある老舗の本屋さん・まるぶんの文庫本のカバーを眺めていたら、「金龍堂」の上に「トドロキ」というサインがしてあった。

「あ、轟周平さんだ」と熊本におけるグラフィクデザイナーの先駆けたる氏の作品だと確認をした。

会社は「金龍堂」で、店名はまるぶんなのだと承知しているが、カバーは会社名なのだと妙な処に感心したりしている。

熊本城の大小天守と宇土櫓をメインに、後背部には九州郵政局庁舎や太洋デパート、鶴屋デパートなどが描かれている。

たしか九州郵政局庁舎は昭和34年の竣工だと記憶しているが、そんな時期の熊本市の風景が描かれている。

上の図が現在のもので、左下は2000年頭くらい迄のものではないか。右下の物は「金龍堂・まるぶん」と併記してあるのも面白いが一番古い。それこそ30年代後半くらいの物だろうか?

ちなみに先生の没年は昭和53年である。轟先生の作品はまだこのように活躍している。

私も少年期、グラフィクデザイナーにあこがれた時期があって、先生は雲の上の人であった。

熊本を代表する民謡「五木の子守歌」は、昭和28年歌手照菊によってレコード化されて一躍全国に名が知られた。

どうやらその足掛かりを作ったのは、フランス文学者・内藤濯氏ではなかろうかと思わせる話が残されている。

(未知の人への伝言ー五木の子守歌p71~75)

内藤濯先生は 明治16年(1883)7月7日の熊本生まれである。15歳で上京してからはすっかりの東京人であるが、太平洋戦争末期熊本を訪れ人吉に旅している。60歳くらいの頃である。

ここで濯先生宿の窓際から聞こえる、舟下りの案内嬢たちが歌うひなびた歌に魅了された。文学者らしくその歌詞にうたれたという。

宿の人に頼み、歌詞を教えてもらったが、「二番」までしかわからなかった。まさに五木の子守歌は近隣の人吉においてもその認知度は低かったことが判る。宿の番頭は親切にも、後の歌詞を調べてハガキで送ると約束をしてくれた。

帰京した濯先生はその歌詞を知るに至り、改めていたく感銘を受けられた。友人である北原白秋にもこれを見せ、白秋もまた感銘を共有したという。

つまるところ、「五木の子守歌」は、まだ世の中の認知に至っていなかったということになる。

数年後の昭和27年に至り、NHKは濯先生出演の「文学夜話」の放送にあたり、「それにふさわしい話」をというリクエストをし、先生はそれに応えて、この「五木の子守歌」の話をすると関係者はいたく興味を示し採用されるに至った。

NHKは大きな盥に一杯の水を満たして川波の音をたてたり、木切れ二本を擦らせて水を切る櫓の音を再現させるなど擬音効果の中、歌手に「五木の子守歌」をうたわせたという。

濯先生は熊本から帰京する途次、熊本師範学校の音楽教師から採譜された「五木の子守歌」の楽譜の写しをもらって帰っている。

その一年後、照菊によってレコード化されたものは、「正調」ではないが、全国的に認知された。

その後、美空ひばりが歌い、三橋美智也が歌い、ジャズ歌手ともいわれた江利チエミまでもが歌って全国区の民謡となった。

私は濯先生の先の放送が、レコード化のきっかけになったのではないかと推測しているが如何だろうか。

しかし濯先生は文章の最後に「三味線伴奏などで、あの清冽な民謡の哀調をけがしている一部の人たちの心なさを、槍玉にあげずにはいられないのである。」と記されている。

現在は殆どがそうであって、耳が痛いことではある。

私は昭和40年ころ、ある工事の設計監理のために一年数か月人吉に下宿をしたことがある。

濯先生が滞在された鍋屋旅館のすぐ近くだが、その当時は恥ずかしい話だが全く存じ上げなかった。

たびたび、工事関係者と球磨焼酎を飲み交わしたが、そんな中で無伴奏の哀調を帯びた正調の「五木の子守歌」を何度か聞いた。

その感動は濯先生が球磨川べりの旅宿から聞かれて感動された思いと同じ思いだったように感じる。

「正調」とあえて言わなければならないのが寂しい限りではある。

先生がご承知の「正調」の歌詞をご紹介しておこう。五木弁(?)のニュアンスがちゃんと留められている。

・おどま盆ぎり盆ぎり 盆かるさきァおらんと

私はお盆限りで お盆から先は居りません

盆がはよくりゃ はよもどる

もしお盆が早く来るようであれば 早く帰ります

・おどまくわんじん くわんじん あんしとたちァよかし 地主層に対しての「勧進」(小作人)

私は「勧進」だけれど あの人たちは良い衆(お金持ち)

よかしァよか帯 よか着もん

よい衆は良い帯、良い着物を身に着けている

・おどんがうッちんだちゅうて だいがにゃァてくりゅうきゃ うッちんだ=打ち死んだ、討ち死んだ

私が死んだからと言って 誰が泣いてくれるだろうか

裏の松やみゃ 蝉がなく

裏の松山の蝉が泣いてくれるだけだ

・おどんがうッちんねば 路ばちゃいけろ

私が死んだならば 道端に埋めて下さい

通る人ごち 花あげる

通る人ごとに花をあげてくれることでしょう

・花はなんの花 つんつん椿

供えてくれる花は何の花でしょうか それは古里の椿の花でしょう

水は天から もらい水

枯れないように空から雨水をもらいましょう

14日の史談会で前回の「豊後街道杉並木の始まり」の補足をさせていただく中で、「立田構え口」や「馬追い込町」に触れさせていただいた。

参勤の出発に当たり、立田構え口で行列を整え、興奮気味の馬を落ち着かせるために路地に追い込んだとされるのが馬追い込町である。

現在ではそんな地名も忘れ去られようとしているが、国道3号線の浄行寺交差点を福岡方面に上る左手に国道から巾3mほどの空き地を挟んで、この「馬追い込町」の路地が200mほど並行している。

その空き地が3号線の拡幅で亡くなるという話が会員の方からもたらされた。地元の方は引っ越しの話があるというから話は本物である。

「馬追い込町」と呼ばれる路地はどうなるのだろうか?植え込みなどで仕切られるのだろうか。

一方構口あたりから子飼方面にかけては「都市計画道路 坪井龍田陣内線」の工事が進められている。

TSMCの進出で、熊本市内はあちらこちらで名物の渋滞が頻繁で、国・県・市道いずれもその措置が遅れ気味である。

もし工事が始まれば、1~2年もすれば完成するのだろうが、「馬追い込町」が消滅しないように願うばかりである。

・地筒衆といえば何といっても「鉄炮小路」が頭に浮かぶが、ここには「蘇古鶴神社」という御宮がある。

細川綱利公が狩りに出かけた折、二羽の鶴が「そこつ」にもそこへ降り立ったので、そのような文字をあてがって名前が付けられた

と伝えられる。通りからやや奥まったところにあり、裏手に上井出川が流れる良い雰囲気の御宮である。

鉄炮小路は、祝日になると7キロほどの長さの通りには「国旗」が掲揚される。

御子孫の方々の気位が藩政崩壊後の今日まで、営々と景観維持に努められておりすばらしい景観を作り出す。

「蘇古鶴神社」はまさにこの地区の鎮守である。

広大な屋敷地の前に道路を挟んで広がる農地は、「人参」の産地として有名である。

・TSMCの進出で沸騰している菊陽町のTSMCに至る道筋の東側に、柳水集落があるがここは、細川家家臣・某氏の知行地で数名の鉄

炮衆がいたらしい。そして柳水菅原神社が存在する。こちらも上井出川が裏手に流れている。

・柳水集落の隣、段丘地である入道水集落には細川内膳家お抱えの鉄炮衆の集落である。

この集落の鎮守は古閑原菅原神社である。

又、柳水をへて集落に入り左手の坂道を上ると右手に「西園神社」があるが、ここに内膳家初代・忠隆公女・徳姫(西園寺實晴簾中)

の男子・公義(随宣)が宮仕えを嫌い、叔父である忠春の領分であるこの地に過ごし没したためお墓が存在する。

阿蘇を望むこの場所から、遠く京都の地に想いを馳せられたかもしれない。姫君(須也姫)は京都からの迎えに従い上洛され西園寺家

を継がれた。この集落も道を挟み大きな敷地を有する屋敷が立ち並んで往時を忍ばせている。

・熊本市内保田窪本町は道を挟んで大きな屋敷が連なっているが、長屋門なども残る屋敷もあり、ここが地筒衆がすんだ集落である。

保田窪地筒は小説阿部一族で知られる「阿部弥一右衛門」により創設された。

保田窪菅原神社があり、西南の役に際しては「協同隊」の人々がここに集結したことで知られる。

それぞれの地区が上井出川その他の井出水の豊かな恵みを受けて広がっている。

保田窪地区は地筒衆の努力によって開かれた広大な農地が広がっていたが、今では熊本市東部の繁華な町と変わった。

梅雨入り宣言があっていきなりの大雨で、昨日は我が家の真下を流れるいつもは水無しの健軍川は水かさが増し濁流となって駆け下っていった。

昭和28年の大水害では我が家は鴨居の上まで浸水し、財産のほとんどを流失させてしまったし、小学校の同窓27名が亡くなった恨みの水害でもある。

処が上には上があった。

熊本藩年表稿によると、寛政八年(1796)六月十一日に熊本を襲った大洪水(辰の年の水害)は、高さ1丈6尺(約4,8m)の古今未曾有の洪水と成り、熊本府内京町山崎の外全域浸水、潰家2,927軒、田畑15,202町、損毛362,000石に達したと記録されている。

処が内坪井の流長院では九重の石塔の六番目の高さに達したというが、ある論考には次のように記されている。

寛政8年 6月の水害,いわゆる寛政年の洪水は,熊本市をおそった最も大きな水警の一つであった。白川の水勢は,城下の東端

「上川原」の大石塘によって緩和されたとはいえ,坪井川の水勢は寺原田畑および本妙寺田畑の両盆地を浸し,その北方は,前者

において市外山室附近まで,後者においても同様釜尾附近までー商の満々たる湖水となったといわれる。

内坪井町流長院の九重の石塔の六童目一地上約4米ーまで浸水したといわれる。

どうやらこれが熊本の歴史上では尤も大きな洪水なのではなかろうか。

この流長院の九重の石塔がお役に立っているというのも、我が家にとっては少々因縁めいている。

外坪井の宗厳寺を創建建立した我が家の初代・庄左衛門の姪・龍源院(兄・磯部長五郎女・熊)がこの石塔を建立したという言い伝えが残る。この九重の石塔、水害時になると被害計測の御役目も務めていたらしい。

龍源院様、以て瞑すべし。

史談会の例会では、毎回少々時間を割いていただいて「古文書を楽しもう」というコーナーでお話をしている。

先週土曜日の例会では古文書ならぬ「古絵図」で、大津街道の「杉並木」にかかわるお話をした。

熊本から豊後領・鶴崎に至る豊後街道のうち、熊本府より二重の峠までを「大津街道」と呼んでいるが、ここに植えられた杉並木の正確なスタートと終わりの場所を私は承知していなかった。

先ごろ「須賀廼舎日記抄」や「大津町史」を読む中で、終わりは六里木の4・5丁手前であることを知ったが、いわゆる清正公道の終わるところだろう。

ひと月ほど前にオークションで「肥後藩・参勤の道」という自家版の小冊子を手に入れたが、この著者がなんと史談会会員のO氏のお父上であることが判り驚いてしまったが、この著を著された34年前には、桜山神社前にようやく杉の木が確認されたという。一里木バス停の近くである。

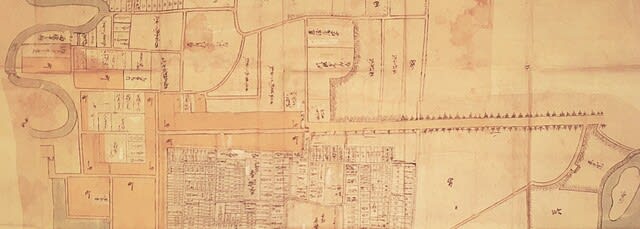

そもそも杉並木はどこからスタートしているのか、一つの答えが I家 所蔵の大絵図(8分割の1)にその答えが見える。

(この地図は I家のご厚意で熊本史談会会員のみ配布する許可をいただいている)

これによると熊本大学の西の端からスタートしており「杉ノ並木是ヨリ大津ノ駅マテ連続ス、コレヲ五里ノ杉馬場ト云」との書き込みがある。この地図は「天保13年(1842)~弘化2年(1845)」に製作されている。一点物と思われる畳一枚ほどの大きな絵図である。

それ以外にも何か資料はないかと探していたら、熊本市史の地図編に「杉並木」描きこまれた数代の絵図があった。

(上部に伸びる当時豊国馬場と呼ばれていたその突き当りが細川家墓所の泰勝寺である。当時との様変わりが伺える)

杉並木のスタートは立田構え口であるが、時代の経過とともに家並が郊外へ(右方向)広がりを見せ、それとともに杉並木がまばらになっていくさまがよくわかる。

上三点の絵図の右端が子飼橋(当時はないが)周辺であり(*1)の絵図の杉並木位置までは数百メートルの距離があり、こちらにも杉が植えられていたものが消滅したことになる。

ある方が大津街道杉並木の復活を望んで地元新聞に投稿されているのを拝見したが、今日の世界有数の車渋滞都市といわれる熊本においては道幅を狭くする植樹はとてもかなわぬ夢であろう。

菊陽地区に面影を残す杉並木が命永らえてほしいと願うばかりである。

4年ほど前■坪井七曲りと木山往還七曲りを書いたが、木山往還に於いては砂取橋以降のルートを間違っていたので正しいルートを朱書き

で書き加えてお茶を濁していた。

最近知人がこれを見付け、「文章の訂正はしてあるが、地図の方が訂正してない」とのお𠮟りである。

そして、「砂取橋以降のルート地図を掲載してほしい」とのリクエストである。

そこで、砂取橋以降のルート図を以下の如くお示ししておく。

今日は天気も良く、八丁馬場の桜を見たいと思いアシスト自転車で出かけてみた。

昨日は江津湖周辺の句碑をご紹介したが健軍神社周辺にも石碑がある。

健軍神社前の西南の役に出陣した熊本隊の集合地に、岩下雄二の「早雲の雲は流るゝ形せり」がある。

境内には中島一葉の「生れ故郷わが楽書の残る宮」があった。

桜を愛で、神社を拝礼して木山往還と花立往還のルートを確認する。

両ルートとも今では、自衛隊西部方面総監部(健軍駐屯地)と大きな団地群に分断されて、ルートは途切れてしまっているが、以前私は

その先のルートを辿って熊本市と益城町の境の「追分」まで出かけたことがあり、報告をしたことがある。

■木山往還・第二部

■散歩がてらに花立往還を歩く

■木山往還に桜木の追分石と、益城の猫伏石を訪ねる

■木山往還・花立往還 踏破計画

問題はこの追分から木山の終点までに至るルートなのだが、これがよくわからないでいる。

私のサイトは昔「他力本願的」と冠していて、大いに人様のお力添えに頼っていたが、この件については熊本史談会会員で木山にお住いの

T氏のお力に頼ろうと虫の良いことを考えている。

熊本では水道の蛇口をひねると、ミネラルウォーター並みの阿蘇の湧水を飲むことが出来る。

そんな阿蘇の伏流水は「水前寺成趣園」で清らかな水となって湧き出し、かっての木山往還が通っていた砂取橋あたり(熊本県立図書館の北西角)に至ると、深さは膝丈にも満たない流れとなって江津湖に至る。

漱石は水前寺に於いての句だと思われる「湧くからに流るゝからに春の水」とうたったが、まさに今の時期の情景だが、この句碑は当然ながら水前寺成趣園にある。

砂取橋からは川に沿って遊歩道となっており、多くの市民が散歩をしたり、釣りを楽しんだりしている。

遊歩道わきの芭蕉林やその近くには、いくつかの句碑がある。

産卵の鯉の刎ねをり江津朧 高浜虚子

ふるひ寄せて白魚崩れん許りなり 夏目漱石

とゞまればあたりにふゆる蜻蛉かな 中村汀女

産卵の鯉の刎ねをり江津朧 阿部小壺

熊本が生んだ女流俳人・中村汀女の生家は画図湖の畔である。自らの俳名にある「汀=みぎわ」から、「浮草の寄する汀や阿蘇は雪」をうたった。

この句碑は、やや離れた画図小学校の校庭にある。私はまだ訪れたことがないが・・・

もう一つの「つゝじ咲く母の暮しに加はりし」は、上江津湖から加勢川・下江津湖にいたる左岸に存在する。

このあたりには、多くの句碑・歌碑が並んでいる。こちらも残念ながら足を延ばしたことがない。

温かく成ったら自転車で出かけてみようと思っている。

清冽な水はかっては熊本藩の献上品「水前寺海苔」を育んだ。

松尾芭蕉の句に「吸い物はまづ出来されしすいぜんじ」とあるように、江戸では庶民も口にするものであったらしい。

現役時代、ある料亭で口にしたような思い出があるが、生産量が少なくそう簡単には口にできない。

現在では全く違う場所で養殖されているようだ。

しばらく歩くと、「水前寺もやし」を育てている一画がある。熊本のお正月の御雑煮には欠かせない丈の長いシャキシャキしたもやしが生育される。

句碑は無いと思うが、漱石の句に「上畫津(えづ)や青き水菜に白き蝶」があるが、まさに今の時期の情景である。

私の幼いころの遊び場だった、心のふるさとである。

熊本県立図書館、くまもと文学・歴史館のサイトに「周辺文学碑案内」があるので、これを参考にお出かけになっては如何だろうか。

熊本城内には大小天守の他に五つの五階櫓があった。他の御城で五階櫓と云えば天守閣なみで、これが五つもあるというのだから熊本城はその規模と共に豪壮極まりない御城である。その五つとは、宇土櫓・数寄屋丸五階櫓・西竹之丸五階櫓・飯田丸五階櫓・そして一昨日ご紹介した御裏五階櫓である。

甲斐青萍が書き残した「熊本城天守閣炎上図」には燃え上がる天守の右手に宇土櫓、左手に「御裏五階櫓」が描かれている。

宇土櫓・飯田丸五階櫓の他は、現在目にすることはできないが、現在の復興工事終了後の遠い将来すべてそろって揃い踏みとなってほしいものだ。

「熊本城超絶再現記」の、誠に見事に復元されたジオラマ写真の、複雑に入り組んだ建物群の屋根の重なりなどを見るにつけ、大工衆の卓越した力量を感じずにはいられない。御大工善蔵さんも大いに活躍されたのだろう。

城郭・古建築模型作家である 島充氏のブログ「御裏五階櫓復元考察 現れた異形の姿 | 城郭模型製作工房」を拝見して、その半端ではない情熱に感動している。是非ともブログをご覧いただきたい。

以前図書館で拝見した氏の著「

熊本から大物新十両の「草野関」が誕生して期待していたが、連日の白星が12個連なり、12日目で優勝を勝ち取ってしまった。

文徳高から日大へ進んでいるから、同じ道を歩んだ木瀬親方(肥後ノ海)の木瀬部屋かと思っていたら名門伊勢濱部屋だという。

稽古相手も実力ある力士が大勢いるから、力を付けて勝ち昇ってほしい。

熊本からは横綱が二人(第8代横綱不知火諾右衛門、第11代横綱不知火光右衛門)が出ているが、江戸時代の話である。

大関も大鵬・柏戸時代の栃光と、現役ではあるが大関陥落している正代の二人だけで少々さびしい。

若手の大の里や尊富士などに伍して、土俵に新風を起こしてほしいものだ。

熊本には相撲の神様が居られたが、残念ながら雲隠れをされている。しかし熊本県民こぞって応援しますよ・・・

あと三日、完全優勝したら本物、がんばれ~~~~

今場所は「春場所」だが、こんな句を見つけた。

初場所や髪まだ伸びぬ勝角力 水原秋櫻子

時々のぞかせていただいている「肥後ジャーナル」さんの、あの“インパクト”のある神社に行ってきた!【弓削神宮】を拝見した。

弓削神社は龍田町弓削489に孝謙天皇をお祀りして鎮座する神社で白川の大蛇行するその突端部の内側にある。

その白川の対岸、県道235号線沿いの弓削町258には弓削法皇社(上弓削神社)が鎮座している。こちらも祭神は孝謙天皇だが弓削道鏡だともされている。

そんなことから「あの“インパクト”のある」神社として有名になった。夫婦和合の神様だとか、子授け、五穀豊穣の神様だとされる。

私はそれこそ50数年前、近くに住んでいた友人と訪れたことがあるが、法皇社の方は尋ねたことがない。

弓削神社にはイチョウの巨木があるが、これに地元の人たちが「なっぎゃ=泣き貝」」と呼ぶ貝が生息しており、夜泣きする赤ちゃんをお持ちのお母さんたちが、この貝を赤ちやんの枕に入れると良くなるとかで持ち帰えられるという。

本来の「夜泣き貝」は海の浅瀬に棲息する貝を言うらしい。形がよく似ているからそういうのかもしれない。

史料が焼失したりしていて、何故孝謙天皇が祀られているのかさえ判らないようだが、道鏡の方は地名に由来して付け足しなのかもしれないが、最近では道鏡の方が主に扱われる「インパクト」ある神社ではある。

全国の皆様にご紹介しておきたい。

先に■風景画家 Brian Wiliamsの「風薫る城」をご紹介したら、二件ほど「熊本城の抜け道」についての問い合わせがあった。

実はこの抜け道に至るルートは少々わかりにくい。小天守の前に不可思議な「どん詰まり」の階段がある。

この石垣は日本工業大学研究報告十四(2)の「熊本城の石垣勾配」によると高さは13mだとある。相当な急勾配の階段である。

本丸(御殿)の方からも反対側に同様の階段があり、90度に出くわしている。最下部にこの抜け道が設けられている。

この不思議な階段は抜け道へ至る階段という事に成るが、最近では排水路でもあったことが発掘調査で判明している。

■風景画家 Brian Wiliamsの「風薫る城」で見える左手の大きな開口部がそれである。熊本城絵図によると、「中の石門」とあり、右手の小さな開口部は

「外の石門」の名前が付けられている。

いまでこそこの階段は裸状態であるが、かっては櫓や建物でカモフラージュされていたようだ。

そして往時はあまり人の出入りは無かったろうと思われる、本丸下へでて、不開門(あかずのもん)から高低差17mほどある長い坂道を下ることになる。

その先は、棒庵坂下の小豆坂(KKRホテル裏手駐車場=現在は存在しない)を下り、内坪井(現在の藤園中学の校庭)へと至った。

豊後街道への出口であり、又坪井川の水運も利用できた。これが抜け道のルートだと思われる。

いろいろ図を示してご説明したいところだが、資料不足で他人様のサイトをご紹介申し上げる。感謝。

140004_1_熊本城解説シート石門.pdf (コピーペーストして検索してください)

熊本城⑤ ~大小天守と秘密の抜け穴? - 城館探訪記

【名城復活】加藤清正の抜け穴!? 熊本城で一般未公開の『石門』が公開

熊本城の石垣を貫くトンネル『石門』の設置の謎に迫る 熊本地震からの復旧工事で分かった『通路』と『排水路』の痕跡

運転免許証を返納したから、車に乗れないのは当然だが、それに伴い熊本の交通事情が大変だという事もあまり実感しない。

過日TAXIに乗った折、運転手さんの話によるとTSMCの進出により、あちこちでの渋滞が半端ないらしい。

地元を走っている東バイパスの朝の渋滞はすさまじいという。

今年の5月であったか、熊本市長が「交通問題」の会議のために、上京するのに、渋滞に巻き込まれ飛行機に乗り遅れたという話が報道されて笑ってしまった。

最近、熊本のバター★コーンEXという三人組が「大渋滞シティ」という曲を発表して話題になっている。

朝日新聞ニュースに熊本の悲しき名物「渋滞」が歌に 「バックできないなら、前向きに」でも紹介されている。

この曲をYoutubeで聞いてみたが、熊本人にしか判らない地名などが盛り込まれていて、ローカル感100%だが、ラップ調の曲でなかなか好感の持てる曲である。

40歳半ばの三人組だそうだが声も若々しくなかなかいけているし、映像も本格的ですごくいい。

道路事情で「君に会いに行く」のが遅くなると嘆きながらも、そのうちにこれを解消する「七色の虹の橋」ができれば、すぐに逢いに行けるようになると歌う。

しかし「虹の橋」の登場は簡単にはいきそうにない。「君に会いに行く」のには、早出を心がけるしかなさそうだ。

この曲、全国区にはならないのかもしれないが、熊本人としては大いに応援したいものだ。

一年前に「■中村汀女の鼻」を書いた。熊本に在った時期は、その美女ぶりは誰もが知る處であったらしい。

汀女の「高い鼻」に関するエピソードをご紹介した。

処でここで私は「汀女は裕福な斎藤家の娘で、江津湖にはその斎藤家の名前を冠した「斎藤橋」がある。」と御紹介している。

ところがこの斎藤橋に関することで異説が飛び出した。先月の史談会に参加いただいた方が仰るには、斎藤家の一族が作ったのは間違い

ないが、「汀女の斎藤家とは違う」という事らしい。

因みにウイキペディアでは「地主で画図村村長だった斉藤清房が私財を投じて建築した。1929年’(昭和4年)6月16日に渡り初めが行わ

れている。当時は木の橋だった。現在は、江津斉藤橋として国道57号の一部となっている。」と紹介されている。

「歴史を勉強しておられる皆様には本当のことを知っていただきたい」と仰って、改めてご出席をいただきお話を伺うことにしている。

かっての市民病院(湖東町)近くに斎藤家の茶室(お茶屋?)があり、そこへ通うために架けられた私用の橋であったらしいが、後に

は一般市民に無料で開放された。

斎藤家一族が豪農であったことを物語っている。私はお茶室がどこに建てられていたのかを知りたくて仕方がない。

そして、その資料が残されていないのかも気になって仕方がない。