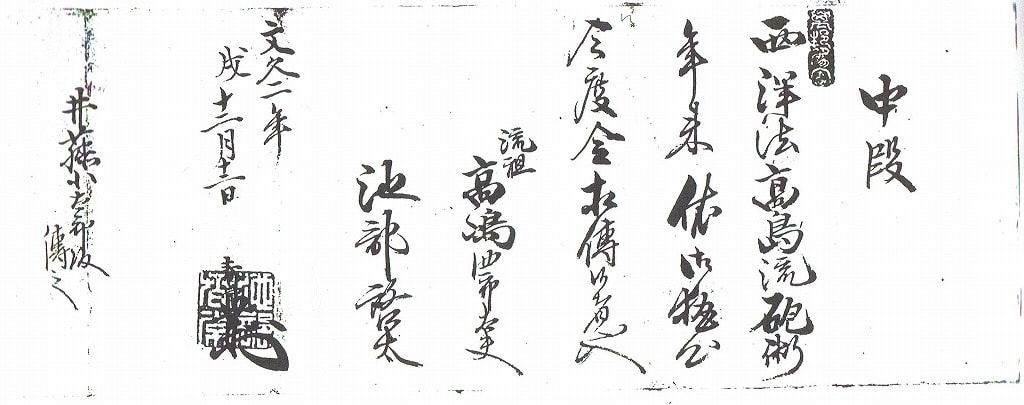

これは高島流砲術の免許状である。熊本藩の池部啓太が弟子・井藤小太郎に対し、師い匠である高島秋帆と連名で与えている。

中段

西洋法高島流砲術

年来依御執心

今度全相傳候者也

流祖

高嶋四郎太夫

池部啓太

文久二年

戌十二月十二日 春常 花押・黒印

井藤小太郎殿

傳之

この免許状に関係するかどうか判然としないし、また文久二年のものかどうかも判らない次のような文書も残されている。

弥御無矣珍重ニ御座候

然者砲術目録御相傳

可致筈ニ付来ル十五日朝飯後

御出被成度此段致御意

申候以上

三月十二日

木村萬之丞様内

井藤小太郎様 池部啓太

木村萬之丞とは家老職などを務めた木村半平家の分家筋にあたる500石取りの八代当主であるが、井藤小太郎はその家臣である。

有禄士族基本帳には井藤逸記なる人物の名前が見えるが、親族であろうと思われる。

池部啓太については、平田稔氏の著「池部啓太常春」があるが、この著に関する御苦労のほどがサイトで紹介されており、並々ならぬ執念の御作であることが判る。

「池部啓太春常」出版の裏側