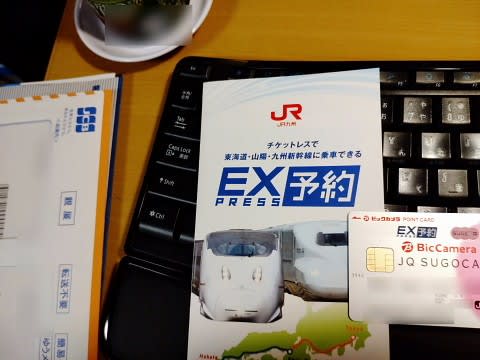

エクスプレス予約はJR東海、JR西日本、JR九州のどれか1枚さえ持っていれば、東京から鹿児島中央までどの区間でも使えるはずなのに、JR九州も追加申請したら、やっと届きました。3枚持っていたら年会費がバカになるので、JR東海は解約して、JR西日本とJR九州の2社持ちで十分かな。

エクスプレス予約ユーザーに吉報です。東海道新幹線が東京都区内や横浜市内に乗り入れるのは品川駅と東京駅、新横浜駅のみ。都区内や横浜市内の駅でエクスプレス予約が受け取れないのは不便だと利用者からの声があったのか、5月21日から「【区】東京都区内」、「【浜】横浜市内(川崎・鶴見線内も含む)」、小田原および熱海の各駅の指定席券売機で受け取れるようになりました。JR東日本の対面販売式の「みどりの窓口」では受け取れませんので、注意が必要です。

エクスプレス予約がJR東日本の指定席券売機で受け取れるようになり、相互解放として、JR東海管内の指定席券売機でもJR東日本の「えきねっと」でも受け取れるようになります。ただし、乗車区間にJR東海が含む予約でなければ発券できない制約が付きます。JR西日本のe5489も予約内容がJR東海が含まれていなければ、JR東海管内では発券不可です。同じJRグループなんだから、自社が含まれていない予約内容であっても寛容に発券できればいいのにと思っています。

ついにやってきました。国鉄タラコ色のキハ40。電車通勤の仕事仲間から「国鉄が停まっている」とLINEで送られてきました。

キハ40 1(旧 2021 福島県の郡山総合車両センター) → 小湊カラー

キハ40 2(旧 2026 福島県の郡山総合車両センタ-) → JR只見線カラー(ホワイト&グリーン)

キハ40 3(旧 2018 秋田県の秋田総合車両センター) → 国鉄首都圏色(タラコ色)

山口県の山陰本線と全く同じ色なので、小湊鐵道に乗っていてもこの色だったら、山陰本線を思い出すかも知れない。昭和時代、この色のキハ40で飽きるほど通学した思い入れのある車両です。

片運転台の2両で1ユニットのキハ47。

こちらは1両で両運転台が付いている、キハ40。小湊で導入されているのはこの形式。

4月か5月、動画の映画配信サービスのゾンビを視聴したせいか、中国ウイルスにかかってしまった親しい人が洋画で見たようにゾンビのおぞましい姿に豹変し、助けたくてもできない自分が葛藤する内容の奇妙な夢。

目が覚めたとき、そうなのか・・・中国ウイルスにかかると隔離されるし、かかっていない人と一緒に暮らすことはできなくなるので、ある意味でまあ夢で見たとおりなのかもと妙に納得していたところ、まさしく現実に。3月まで一緒に仕事していた仲間が中国にやられてしまい、今週と来週いっぱいは自宅療養となりました。

もはや、chinese zombieは他人事ではなく、身近なものとなっています。自分は2回ワクチン接種を受けたので、大丈夫だとは思わず、最後の接種日からかなり日が経つと効果がなくなってしまうので、3回目のブースター接種を。まもなく4回目の接種が始まりますが、いまのところ、高齢者を対象としたジローさんやふてにゃん宛は4回目の接種券はもう届いています。前回の接種日から6ヶ月以降なら予約は受け付けるとのこと。

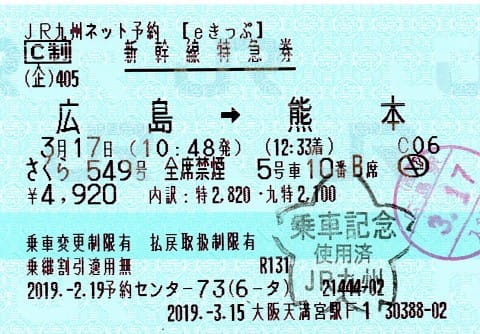

東海道山陽新幹線の指定席予約をネットで取れる「EX予約」が令和4(2022)年6月25日から九州新幹線も加わり、東京から鹿児島中央までどの区間でも自由自在にネットでの予約が可能になります。それまでは山陽新幹線から九州新幹線に直通する「さくら号」の予約はJR九州列車予約サイトからでしたが、今度からはEX予約一本化されます。九州新幹線および山陽新幹線小倉駅、博多駅から在来線に乗り継ぐのに乗継割引が適用されなくなっているので、九州島内の列車予約は既存のJR九州列車予約サイトと併用するとよいです。

山陽新幹線から九州新幹線への通しはEX予約では取れなかったのですが、6月25日から可能になります。

JR西日本およびJR東海管内における新幹線から在来線乗継割引について、ちょっとした注意が必要です。

年会費(年間1100円)が必要になるEX予約は新幹線のみ割引になります。EX予約で新幹線と在来線の乗継割引といった併用はできません。

新幹線は割引がないけど、在来線特急の割引が半額になり、トータル的に見て、JR九州列車予約またはJR西日本のe5489、JR東日本のえきねっとで新幹線と在来線同時に求めたほうが安くなる場合もあります。

6月25日からJR九州もEX予約が使えるようになり、所持しているJQカード(JR九州発行のクレジットカード)のオプションとしてEXカードも発行してもらい、そのカードでログインして発券すると東海道新幹線の東京から名古屋までなのに券面に【九C】とか、発行会社を示す(6-タ)が印字されるかどうか。

2021(令和3)年10月16日撮影。

上記と同じく明るい時間帯に撮ったもの。

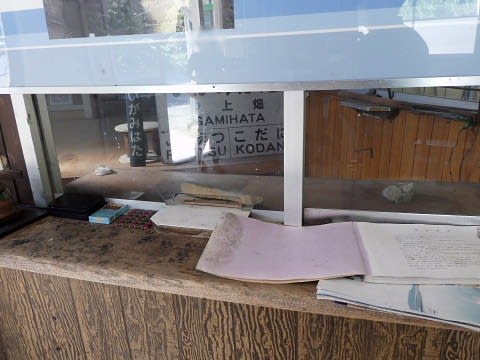

北の最果てに行ってしまうと、必ず立ち寄ってしまう抜海(ばっかい)駅。このたたずまいが好きで今まで何度か訪ねたような記憶があります。

2020(令和2)年にJR北海道が稚内市に抜海駅を廃駅したい旨を通告すると、地元の人たちが反対。それで2021(令和3)年4月から駅としての年間100万円を稚内市が負担する形で存続が決定されました。2022(令和4)年度も予算を確保しましたが、2023(令和5)年以降は残念ながらそのような予定はないとのことです。

6月11日土曜日。本日のくろしお丸(八丈~青ヶ島間)は条件付き出航し、無事に入港しました。次回の就航予定は6月13日月曜日です。

山陰本線の観光列車「○○のはなし」号で2回も特牛駅に停車しましたが、車で来たのは本当に何年ぶりです。

まず、「特牛」の駅名をすぐ「こっとい」と答える方は鉄道ファン以外だと正解率がぐーんと下がります。「特急」と「牛肉」を組み合わせ、「とくぎゅう」って答えてしまいそうです。

私の場合は幼い頃からずーっとこの付近に住んでいたので、物心ついたときは「こっとい」って覚えてしまいました。

ここから3キロ離れた「特牛港」のほうが栄えているのに、なんで何もない秘境っぽいところに駅ができたのか謎です。蒸気機関車の煤煙による被害を防ぐため、住宅街を通すよりも離れた場所に線路を敷設したのではないかと私の憶測。

昔はすれ違いができる島式の2線ホームでしたが、駅舎側の線路が埋まりました。

昔はD51蒸気機関車が牽引する長編成の客車を1日に何本か往来。山陰本線において、日常的に使うD51が使われなくなったのは1974(昭和49)年。その頃の北海道ではまだ活躍していましたが、その翌年の1975(昭和50)年に全国から引退。

特牛の駅猫に出会えてよかったよ、ありがとうと猫ちゃんに別れを告げて・・・

この日の観光は終わり。国道435号線で滝部へ。滝部駅のPOS端末はJR北海道からJR九州までどの区間からでも簡単に発券できるので、滝部駅の売上に協力しようと思っていたんですけど、今のところ長く家を空けられる状態ではないので、ちょっと厳しい。

我が家ではドコモやプロバイタ-などもすべてNTT系にしているので、グループ割が効くOCNモバイルONEの3Gプランを購入。どうしても業務で必要になり、使わなくなった中古のスマホをポケットWi-Fiに。今使っているスマホをデザリングするとしても、バッテリーの減りが早いし、今日はどのくらい使ったのか精神衛生上よろしくない。

OCNモバイルONEはドコモの回線を使った格安SIMとして有名なんですけど、高速モードの3Gを月単位で全部使い切っても3Gの半分の1.5Gは200kbpsの低速モード。それでも全部使い切ってしまうと、さらに制限がかかり、56kpsで使い放題になります。翌月になれば、また3Gと低速用の1.5Gが付与されます。

3Gを先に使い切るのはもったいないので、まず節約モードの200kpsで接続。見守る君のカメラは動画なので、重たい。かなりスローモーションになりますが、遠く離れていても何をしているのかわかります。ドコモの見える電話(音声をリアルタイムで文字変換、文字を打ち込んで相手は音声で話伝えられるもの)、音声認識(声を文字に変換、文字を合成音声にして話せる)、LINE、ツイッター、スマホ向けの予約サイト、メールは200kbpsでもほぼ問題なし。ツイッターやホームページのサイトに載っている写真は読み込むまで10~20秒くらい時間がかかりますが、「待つ」のを我慢していれば問題なさそう。

さらに制限がかかり、56kpsでこれらもできるかどうかは未検証なんですけど、最低でもそれらが問題無く使えれば嬉しいですが・・・。56kpsの数字はインターネット黎明期の平成9(1997)年か10(1998)年頃。今のような光ファーバーではなく、アナログの電話回線に接続し、ダイヤルアップ。当時のホームページなどでは、56kpsで接続しても「遅い」という感じはなく、普通に使えていたんですけど、今はギガの時代になり、56kpsで接続しても使えるかどうか。

他社では、全部使い切っても1Mbpsのスピードを提供しているところもあります。アナログの電話回線を利用したブロードバンドのADSL回線と同じくらいの回線なので、かなり速いほうだと思います。

日本一絶海の孤島、青ヶ島村では2004(平成16)年頃から青ヶ島の電話交換局(04996-9-****)にADSLを設置。2021(平和3)年から光ファーバーが使えるようになり、インターネット環境は内地と同じスピードになっています。それなら青ヶ島に移住しても困らないかな。

ここは国道191号線の特牛(こっとい)港。駅猫のJR特牛駅からおよそ3キロ離れているので、駅から港へ行こうと思えば徒歩40分もかかってしまいます。そのため、特牛駅にタクシー会社や電話番号などが掲示されています。2000(平成12)年、角島大橋が開通する前はここから1日7便の豊北町営渡船で結ばれていました。

この大橋のおかげで角島は陸続きになってしまいました。1日7便だった頃の角島はものすごく寂しいところだったというのに、車で往来ができるようになり、さまざまなショップが次々とオープン。

「しおかぜ角島」でクルマを停めて・・・

海に行ってみました。この風景、まるで小笠原です!!

写真だけでも「沖縄に行ってきました」とごまかせるほど海の色が美しいです。

ん?見覚えのある瓶。おそらく対岸の異国から流れ着いたものだと思います。昔、韓国マニアだった頃、チャミスルという焼酎を好んで購入。画像検索に「チャミスル」を入れると、この形状と全く同じ瓶が出てきます。

このまま放置すると、どなたか踏んで足を怪我してしまうと困るので、しおかぜ角島に設置されているリサイクルボックスに投函。

右側の席は猫駅員さん、こちら側は人間の席。

秘境駅にありがちな「駅ノート」の備え付けがありました。

小幌駅、小和田駅、抜海駅、坪尻駅など人が滅多に来なさそうな秘境駅のノートでもよく見かけるデッサンのイラスト。もしかしたら、同一人物なんですかねぇ・・・?

ここは下関側なので、まあまあの本数。長門市から東萩間はさらに減らされて8本、東萩から益田間は7本。幹線の山陰本線と名乗っているわりに極端に少なくなってしまいます。

1928(昭和3)年開業のときからそのまま変わらぬの木製改札ラッチ。当時、10銭や20銭区間の硬いきっぷに「特牛驛發行」の古めかしい旧字体が入っていたかも知れません。

ほぼ昭和3年当時のまま、原型を留めていると思いますが、開業当時に姿に戻すなら「JR」や時計、終日禁煙の看板を取り外し、照明も昔の白熱電球を取り付けたほうがさらに昭和感も出るかも。

ふてにゃん2は我が家に棲み着いてから半年以上になりますが、警戒心が非常に強くなかなか懐いてくれません。キジバトちゃまはもう慣れているのか近づいても大丈夫でした。

ここは難読駅として知られている、特牛(こっとい)駅です。SNSではもう有名になっている、駅猫に会いに行きました。

駅前に2匹。近づいても大丈夫でした。もうすっかり人間に慣れているのでしょう。

駅猫として有名なところは、千葉県の小湊鉄道では高滝駅、上総牛久駅。和歌山電鉄の終点、貴志駅。

特牛駅が有人駅だった頃の出札窓口跡地と、左側は駅売店があったところ。

出札窓口の奥は・・・

ここでも映画のロケ地として使われ、小道具が置かれていました。駅員さんがいた頃は硬いきっぷがすらり入っているケースやきっぷをスライトしながら日付を入れる刻印器、改札鋏も常備。

駅員さんが居なくなった代わりに、猫たちが駅長や駅員さんを務めているみたいんですけど、観光列車の○○のはなし号が特牛駅に停車するときは駅猫総出でお見送りすれば、○○のはなし号の乗客達も喜びだろうな、きっと・・・。私が猫語を理解し、コミュニケーションが出来れば、「土日や祝日にやってくる観光列車が停まっている間は、あなたたち全員がホームに出ましょう」って伝えるかも知れません。

うちのふてにゃん2も、上の写真のようにリラックスした姿を見せてくれればいいのに、臆病なのかちょっとした音でも怖じ怖じします。

キジバトちゃまやふてにゃん2の食べ物に困らないように、餌をいつもより多めに盛ってから出発。今朝、ふてにゃん2が「どこに行っていたんだよ?」と言いたげな表情で「シャー」。キジバトちゃまも来ていたし、3日間留守にしてもいつもと変わらずだったので、ホッとしました。

快速○○のはなし号が一時停車する観光スポット。海岸沿いの国道191号線。

こちらは三重県の二見でも夫婦岩がありますが、こちらは本家の夫婦岩。国道191号線の右側はJR山陰本線が並行しています。

今からおよそ1世紀以上の昔の人々たちは今のような人生百年を想定していなかったため、険しい坂道の山腹あたりに墓所を作ったそうです。

ここから離島の蓋井島が見えます。東京都の秘境、青ヶ島や小笠原の母島へは今まで何度か行っているのに、故郷の離島に上陸したことは皆無。

蓋井島は人口84名(令和4年4月)。蓋井小学校はありますが、中学校は今のところ、ありません。中学に進学すると、内地の吉見中学校まで連絡船で通学するのも非常に大変。海上状況により欠航することもあるので、2023(令和5)年度に既存の小学校に中学校も併設する形で開校する予定。

人口166名(令和4年5月)の青ヶ島は郵便局がありますが、蓋井島はありません。青ヶ島になんでもよろず屋さんの商店が1軒ありますが、こちらはありません。青ヶ島は居酒屋さん(もんじ、おじゃれ杉の沢の2軒)がありますが、蓋井島はないみたいです。比較してみると秘境は蓋井島が上かな。青ヶ島は交通アクセスが非常に大変なところだけど、蓋井島は内地から連絡船ですぐそこです。

暑くも寒くも無いこの季節、高齢者も外出しやすくなっているので、ジローさん、ふてにゃんを連れて山口県の故郷へ帰省。半年前、快速〇〇のはなし号で故郷を通って、ずっと山陰本線の汽車旅を続けながらの帰京だったけど、今回は往復とも飛行機でひとっ飛び。羽田空港はとても広くて車椅子を借りられ、地上スタッフの方が駐車場まで押してくださったのは本当に助かりました。もし、JRの新幹線だったら、高齢者の行動にかなり制限が付くのではと思います。飛行機のほうがバリアフリーに優しいかも知れません。

今回の帰省でびっくりしたこと。

<その1>

2021(令和3)年12月19日をもって閉店したはずの従兄弟がやっているシーフレンズふたみ。ところが、再開を望まれているお客さんが多く、今年のゴールデンウィーク前に再開。メニューも刷新し、特に人気のあったメニューだけに絞り、予約優先。

<その2>

江戸時代の平均寿命は30~40歳。当時は今のような人生百年を想定しておらず、勾配のきつい山腹に墓地にするところが多い。墓地へ登れなくなった親の代わりに墓のまわりをお掃除。本家の墓石の後ろに5基の小さな墓石があり、刻印は明治や江戸時代の元号もある。掃除している間にコクオウ様が「祖母が生きていたとき。目の痛みがあり、眼科医に診てもらっても原因不明。霊能者に相談したら、本家のうしろの墓石に何かあると指摘され、掘り起こしてみたら、お骨の目のところに木の根が刺さっていたのが見つかり、それを取り除いたら、目の痛みがよくなったって覚えている?」「ああああ!!思い出した!!こういうこともあったな・・・」(私が小学生のときの話なので、JRがまだ国鉄時代の話)(記憶力がいい伯母なら覚えているかもと思い、聞いてみたら、「そんなの初耳ですわ」と。おぼろげな記憶ではかなり騒がれていた話なので、実話。高齢者の記憶力低下の現象なのかも知れません。

<その3>

特牛(こっとい)駅の「駅猫」。SNSなどでもう有名になっている、特牛駅のネコに会いに行きました。もちろん野良猫だけど、人間はもう慣れているのか逃げたりはしていません。

<<ネットニュースより転載>>

22日午後4時42分ごろ、茨城・那珂市のJR水郡線・静駅で、車掌をホームに残したまま列車を発車させるというトラブルが起きました。

茨城県を走るJR水郡線。“前代未聞の事態”は、那珂市にある無人駅の静駅で起きました。 22日午後4時40分ごろ、上りの普通列車が到着。静駅には自動改札がないため、この列車に乗務していた車掌はホームに出て、精算業務などを行っていたということです。 本来なら、車掌がブザーで出発の合図を出してから列車が発車しますが、車掌をホームに残したまま列車を発車させてしまったのです。 その後、ホームに取り残されてしまった車掌は、静駅から直線距離で1.4キロほど離れた隣の瓜連駅に向かって、線路脇を徒歩で移動しました。運転士は、瓜連駅に到着した際、ドアが開かなかったため、ようやく車掌が乗っていないことに気づいたということです。 JR東日本・水戸支社によると、車掌の到着を待ったため、18分の遅れが発生し、乗客約80人に影響が出ました。同様の事態は水戸支社管内では過去10年で一度もなく、「ご心配、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びします。乗務員への指導を徹底してまいります」としています。

<<ここまで>>

JR東日本の水戸支社はまめに切符を回収。そのときの記事は こちら 。駅に降りて出口できっぷを回収するよりも、車内検札であらかじめ正しいきっぷを所持しているか、どこまでのきっぷを持っているか確認しながら乗客を把握しておけば、ホームで置き去りにされることはないかも。しかし、水郡線は駅と駅の間が短く、検札する余裕もないかも知れません。JR東海の飯田線みたいにドアを開閉する車掌さんとは別に機動改札隊も乗務させ、ビシバシ検札するのも良さそう。飯田線はほとんど無人駅なので、ホームで乗客の顔を覚え、発車したとたん席のところまで「どちらまで行かれますか~、きっぷはお持ちですか」とロックオン。特別機動改札隊のお仕事っぷりを拝見は こちら 。

5月23日月曜日。本日の船(八丈~青ヶ島)は条件付き出航が決定されました。5月は欠航が2回だけなので、就航率がアップしています。