新十津川駅。札沼線に乗っていても、並行する石狩川は三江線みたいに線路沿いではなく、もっと離れているところで流れています。

道理で駅名にアイヌ語の川を意味する「内」があるわけでした。

「新」の付く駅名は、在来線に後からできた新幹線の駅名や、似たような市街地の中心駅にあとからできた駅に「新」が付く駅名が多い(※)のに、何でここに「新」が付くのか調べてみました。

(※)新水俣・新八代・新鳥栖・新下関・新山口・新岩国・新倉敷・新神戸・新大阪・新富士・新横浜・新高岡・新白河・新青森(ここまでは新幹線駅)新飯塚・新三田・新長田・新川崎・新日本橋・新小岩・新木場・新浦安・新習志野・新琴似・新札幌・新旭川(在来線)新所沢・新狭山・新松田・新百合ヶ丘(西武・小田急)など。他に「新」を冠した駅名はたくさんありますが、ここに挙げた駅名は頭にインプットされている駅名かつ、行ったことある駅。

「新十津川」があって、本家の「十津川」はありません。

新十津川町役場のホームページによれば、明治22年8月奈良県吉野郡十津川郷で壊滅的な水害に見舞われ、生活再建のため、移住が話し合われハワイなどの海外や国内の未開懇地が候補にあがりました。最終的に札沼線の終着駅、新十津川が選ばれ、多くの人々が開墾。奈良県の地名をそっくり北海道に持ちこんだということです。

出処は こちら。(新十津川町役場の開拓使)

千歳線に乗っていて、「上野幌」を出ると、次の駅は【札】札幌市内を抜け、北広島市の「北広島」駅。これも、1884年 広島県段原村(だんばら)(現在の広島市南区段原)の和田郁次郎ら広島県人25戸が集団移住。これが地名の由来となりました。

もともとは北広島町でしたが、市制施行前に札幌の南に位置することから「南札幌市」に改名する案も出たらしいですが、長年も「北広島」や「きたひろ」を名乗り、地域ではもう定着化している。今さら「北広島」の名前を変えるわけではないと猛烈な反発がありました。

【広】広島市内 → 北広島 経由:広島・新幹線・東京・新幹線・新青森・海峡・江差線・函館線・静狩 片道2069.1キロ、20840円なり。

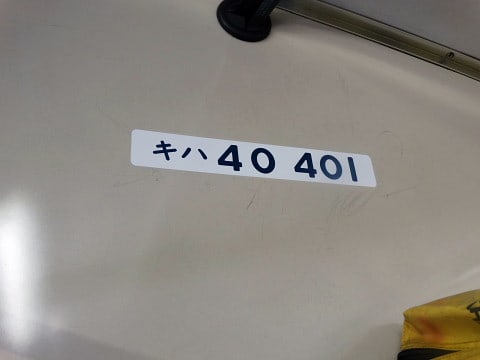

動画の説明なんですが・・・新十津川駅ではかなり賑やかになっているのに驚き!!先回りで滝川からやってきたと思われるマニア数名に、近所の園児たちが猛烈な歓迎シーン。ここにやってきたのは、2001(平成13)年の真冬以来なので、計算してみたら、なんと!!14年前。自分では、「そういえば、真冬のときも来たな」と思える程度で「ついこの間」の感覚なのに・・・。