毎年6月26日は小笠原諸島が日本に返還された記念日なので、この本を借りてみました。

毎年6月26日は小笠原諸島が日本に返還された記念日なので、この本を借りてみました。

この本は小笠原諸島返還40周年記念として2008年に発刊されたものです。

米軍統治下の小笠原はどのような様子だったか、返還交渉はどのように進めていったか、興味深い内容になっています。 1968(昭和43)年6月26日午後2時(東京時間は正午)、父島と硫黄島で復帰記念式典が行われた。

1968(昭和43)年6月26日午後2時(東京時間は正午)、父島と硫黄島で復帰記念式典が行われた。

アメリカの国旗が下げられ、23年ぶりに日の丸が揚がった日。

復帰記念切手も同日発行。 復帰5年目の1973(昭和48)年6月26日、小笠原国立公園記念切手2種類発行。

復帰5年目の1973(昭和48)年6月26日、小笠原国立公園記念切手2種類発行。

今年の4月、逓信総合博物館(ていぱーく)内のスタンプ屋さんが初日カバー1枚100円!!のワゴンセールをやっていたので、小笠原を探したら見つかりました。

小笠原諸島を国立公園に指定したのは1972(昭和47)年10月16日。

今度は世界遺産、正式に登録されるのはいつ頃になるかな。

株式会社NTTドコモ モバイル社会研究所 No.15号(2009年3月25日発刊)に大変興味深い記事を見つけました。

・そこに社会があった -硫黄島の地上戦と<島民たち> 石原 俊

(リンク先にクリックすると、本と同じくPDF形式で閲覧できます)

「小笠原・硫黄島ツアー」は1つもないので、同じ都内でありながら上陸が非常に難しいところ。

硫黄島に長い滑走路があり、自衛官の航空訓練や食物や飲用水などの物資輸送機の発着に使われているみたいです。

空港コードは「IWO」、国内線の飛行機でも発着可能。

1937(昭和12年)の地図も硫黄島村役場、学校、警察、温泉などの位置が判明しているし、硫黄島村(硫黄島と北硫黄島)の人口推移などのデータも盛りだくさん。

硫黄島に関する昔の資料はなかなか見つけにくいので、この情報は大変勉強になります。

1895(明治28)年の硫黄島は男6人だけで開拓、ほぼ50年後の1944(昭和19)年の人口は216世帯、男性629名、女性535名 合計1164名。

アメリカ軍が硫黄島を内地への攻撃航空基地にしようとしたため、1944(昭和19)年に全員を内地に強制疎開し、日米両軍が玉砕した島として有名になっています。

もちろん、そこで駐在する自衛隊の話では、夜間は絶対に外に出てはならないそうです。

硫黄島の現象は こちら

青ヶ島は載っていなくてほっとしました。

大好きな島なので、こういうものがなければよいです。

この中に伊豆諸島や小笠原に関する記事はないかなと目次をチェックすると、「日本一のへき地 離島・母島の郵便局」が載っていたので、借りてみました。

この中に伊豆諸島や小笠原に関する記事はないかなと目次をチェックすると、「日本一のへき地 離島・母島の郵便局」が載っていたので、借りてみました。

「宝島別冊 郵便局のゆくえ」というタイトルで1997(平成9)年10月発行と書かれているので、ちょうど12年前ですね。

今の様子をまだ見たことはないけど、JA(農協)に郵便・貯金・保険事務を委託し、民営化後は個別配達も始まったそうです。 母島簡易郵便局が出来るまでの経緯や、当時の様子が書かれているので、とても興味深い記事。

母島簡易郵便局が出来るまでの経緯や、当時の様子が書かれているので、とても興味深い記事。

国鉄みたいに辺鄙なところの郵便局は民営化後真っ先に切り捨てられるかも・・・と心配していましたが、結局、組織が変わっただけで個別配達が始まったのは郵政省時代になかったサービス。

12年前の母島簡易郵便局。

平日の朝8時半から12時まで、昼休み1時間は窓口が閉まり、13時から14時30分。

今も同じ営業時間だが、昼休みのために窓口を閉まることはなく開くようになっています。

「おがさわら丸」に積んだ母島宛の郵便物は東京を10時に出発、25時間半かけて翌日の11時半、二見港入港。

となりの小さな「ははじま丸」に積み替え、母島に着くのは15時半。

同じ都内にありながら、飛行機で地球の裏側に行くよりも本当に遠い「東京」。

郵便局の窓口は閉まっているけど、1時間の間に受託者の職員がマンションのような集合ポストに宛名ごとに投函。

「4時半より15分、郵便の受け取りを行います」とアナウンスが島に響く。 そう、配達を行わないので、島民が自ら郵便局に出向き、集合ポストから手紙を受け取るシステム。

そう、配達を行わないので、島民が自ら郵便局に出向き、集合ポストから手紙を受け取るシステム。

集合ポストの下に「ゆうパック」が置かれてあり、自分宛に届いていないか宛名を確認。

母島に郵便局が出来たのは1973(昭和48)年。

1968年6月26日の小笠原返還後、5年間のタイムラグがあるのは当初、母島には島民の帰島が許されなかった。

1972(昭和47)年にようやく帰れるようになり、郵便局の必要性が高まった。

郵便局が出来る前までは手紙1つ出すのに50キロ離れた父島の小笠原郵便局まで出向かなければならず、やっと手紙を出したかと思ったら今度は海が荒れて帰れないこともしばしば。

手紙1つに父島で1ケ月近く足止めを食らったこともあったとか・・・。

当初、母島簡易郵便局では肉や野菜、鮮魚などを冷蔵庫に入れた状態と同じように配達する「チルドゆうパック」の取扱はなかったが、島民の要望が高まったため、郵便局を預かっているJA(農協)が郵政省(当時)と数度にわたって交渉した結果、1996(平成8)年12月からやっとサービス開始。

ある主婦が奮発し、特上の松阪牛、もちろん霜降りを注文。

ところが、思っていたよりも早く届いていた。

当時は自分で郵便局に出向き、荷物を受け取らなければならず、冷蔵庫に入れておいてくれたようだが、せっかくの特上なので冷凍しなくちゃ意味がない。

郵便局から2、3日経って届いていますと電話をもらってすぐに受け取りに行ったが、肉は溶けて汁が出ているし、霜降りもパァ・・・。

憤った主婦は郵便局に損害賠償を請求したが、戻ってきたのは6000円程度。

肉代として払ったのは3万円だったので、今でも「チルドゆうパック」という名前を聞くだけでご立腹のようです。(この話は12年前の1997年)

他にも面白い記事ばかり書かれていますが、この辺で。

郵政省時代の「ゆうパック」は宅配便に比べるとちょっと遅かったみたいですが、民営化された今は宅配便と同じくほぼ翌日配達になっているので、母島簡易郵便局も「チルドゆうパック」が来たら迅速にその日のうちにお届け先までちゃんと配達されるでしょう。

母島簡易郵便局どう変わったか見てみたいです。

もし、友人と一緒だとしたら、「郵便局かよ!?」と付き合わされてたまったものじゃないと思うけど、風景印のお土産が付くので、内地宛に小笠原のはがきを出すのもよさそうだし・・・。(笑)

日本最北端の地、宗谷岬(北海道・稚内市)はどなたでも行けるのですが、最南端はなかなか上陸できない、東京から直線で1740キロも離れている「沖ノ鳥島」。

日本最北端の地、宗谷岬(北海道・稚内市)はどなたでも行けるのですが、最南端はなかなか上陸できない、東京から直線で1740キロも離れている「沖ノ鳥島」。

これでも小笠原村に属しているとはいえ、一般人の行ける最南端は母島の南崎。

沖ノ鳥島はネットで何度か見ましたが、私もそこに行ったかような気分をさせてくれるのはフォーラムの展示会でした。

沖ノ鳥島の面積は約4.9キロ平方メートル、周囲11キロ、東京ドーム107個とほぼ同じくらい。

1000キロ離れている小笠原、沖縄の海から流れ付いたサンゴたちが、何万年もの長い歳月をかけ、1500メートルも堆積してできた「奇跡の島」。

映像を見ると、発見時の昭和6(1931)年当時の沖ノ鳥島は現在のように満潮時に海面上より数センチ程度顔をのぞかせるほどの島ではなく、もっと広かったみたい。

地球温暖化による海面上昇で次々と水没、沖ノ鳥島のなかで標高の高い(といっても、わずか数十センチ)東小島と北小島に8億円かけた堅牢なチタン製ネットとコンクリート、鉄製の消波ブロックで日本最南端の領土は保護されています。

海洋国際法で満潮でも顔をのぞかせていれば、「島」という定義があり、完全に水没すると周囲200海里(370キロ、40万平方キロ平方メートル)もの広大な地域が日本の権益(漁業権、海底資源の開発権など)の喪失や、南の国境線が大幅に縮小し、船舶の蛇行も大きな影響もあるので、米粒の島でも大切にされています。

展示会は案納明則氏の写真でした。

沖ノ鳥島の海底は1500万年もサンゴが堆積しているので、とても幻想的。

これでも日本、しかも東京都の海。

郡山貴三氏の写真作品。

郡山貴三氏の写真作品。

ヘリポートもある、観測基盤。

3階建ての鉄筋アパートらしきものが見えます。

日本領土を守るために人が暮らしているのかな・・・?

露岩を守るコンクリートは直径50メートルの円形。

ただの岩ではなく、サンゴでできています。

沖ノ鳥島映像ライブラリー (東京都産業労務局農林水産部)

沖ノ鳥島の貴重な映像が見られます。しかし、字幕がないのはちょっと残念。

たかがされど「岩」だけど、我が国の領土が北緯20度(ちなみに東京は北緯35度)まであるのは沖ノ鳥島のおかげです。

今日も暑かったですね。

毎日天気予報を見ていて、気付いたのは東京と小笠原の気温差。

最近の東京は小笠原よりもすごく暑いそうです。

つまり、今の小笠原は涼しいということになりますね。

前回に続き、今回も3年前の回想を載せようかと思います。 都道241号線の最南端。

都道241号線の最南端。

母島の最北端、北港が起点で集落のある沖村を通って最南端の南崎に到る母島縦貫道路。

ちなみに240号線は父島を1周する循環道路、236号線は青ヶ島。 「都道最南端」の場所から徒歩1時間くらいでこのような絶景に出会えます。

「都道最南端」の場所から徒歩1時間くらいでこのような絶景に出会えます。

(地図ではおよそ2キロくらいですが、アップダウンもあるので1時間)

途中、「←小富士 南崎→」の道標があるのですが、乳房山の山頂に行ってきたばかりなのに、また山登りとはさすがに体力が持たないので、海岸方面を選んでしまいました。

でも、本当は小富士の山頂から見下ろす風景は素晴らしいそうです。

よく考えてみると、乳房山登山に5キロ、南崎往復4キロ。1日で10キロも歩いた計算になります。

街だとこの距離だと絶対に歩かないと思うのに、小笠原だと歩きまくりですかね。(笑) この場所はシュノーケリングに適している場所です。しかし、湾外に出ると流れが非常に早いので注意が必要です。

この場所はシュノーケリングに適している場所です。しかし、湾外に出ると流れが非常に早いので注意が必要です。

珊瑚礁が広がっていて、とても美しい。

真っ白でなくてよかったです。

(白くなった珊瑚は水温が上がりすぎて呼吸ができなくなり、白骨化現象。地球温暖化であちこち珊瑚が白くなったと聞きますが、3年経った今でも気になるところです) あいにくソーセージを持ってこなかったのですが、小さくちぎると群がってきます。

あいにくソーセージを持ってこなかったのですが、小さくちぎると群がってきます。

天然の熱帯魚と遊べます。 青ヶ島は「青ヶ島」の名ごとく、海の色も 青 ですが、

青ヶ島は「青ヶ島」の名ごとく、海の色も 青 ですが、

母島は マリンブルー かな。

極楽、極楽~!!とわざわざカメラを海中に持ち込んだ記憶はないのですが、これはもしかしたら、ヨングク先生がシャッターを切ったかも。

極楽、極楽~!!とわざわざカメラを海中に持ち込んだ記憶はないのですが、これはもしかしたら、ヨングク先生がシャッターを切ったかも。

【当時の回想】

ヨングク:「海の中、とてもきれいだったね。写真撮ってきた?」

私:「えー、陸に上がって防水ケース取り付けるの面倒くさいし・・・」

ヨングク:「せっかくここまで来たのに、撮らずに帰っちゃうのはもったいない」

水中撮影は難しいはずなのに、ヨングク先生の腕は相当なのかも知れない・・・。

激しく動き回った(?)日の夕陽。

去年の青ヶ島もピンクに染まっていたけど、母島もきれいです。

今日は大暑の日。暦のとおり、猛暑に見舞われました。

今年から経費削減のため、事務室にはエアコンが入らなくなったみたいです。

本当に灼熱地獄でした・・・。

(来客のあるフロアではエアコン入っています)

昼間はとても暑かったのに、夜になるとエアコンがいらないほどとても涼しくなります。

田舎でよかったと思うこの頃。 昨日の整理で出てきた、懐かしいもの。

昨日の整理で出てきた、懐かしいもの。

乳房山登頂記念証

2001年8月10日 認証番号 439号

2005年7月30日 認証番号2525号

4年間の間におよそ2000枚発行されたので、年間500人ということになりますね。

乳房山は往路およそ2.8キロ、復路2.3キロ、合計5キロ。

登山道が整備されているため、ガイドなしで入山できますが、登山の前に必ず観光協会へ届出が必要になります。

山頂にあるプレートにクレヨンでこすると文字や絵が出てきて、山頂まで登った証明代わりになり、下山時に観光協会に報告すると「ここに小笠原、父島、母島列島の最高峰、乳房山に登頂したことを証明します」と氏名入りの立派な証明書がもらえます。

登山の途中で見かけた、幻想的な風景。

天然のパイナップル。

天然のパイナップル。

もちろん、自然に生えているものは採取が禁じられていて、もぎ取って食べることはできません。

登山に要す水分は1人2リットルくらいは必要なので、登山の前に売店で2リットルのベットボトルを購入するのをお勧めします。

(前回の登山で500mlのペットボトルだけで苦い思いをしたことがあるので・・・)

山頂から見た風景。

登山証明のプレートがついていました。 山頂の展望台。

山頂の展望台。

後姿はヨングク先生。

【回想】 2005年8月27日の記事より抜粋

私:「山頂に達する前の最後の休憩所、ここでメシにしないか?」

ヨングク:「こらこら、目標を達成する前に昼飯なんて・・・目標を達成したあとの昼飯はおいしいよ」

私:「でも、山頂では屋根がついていなくて、カンカン照りの下で昼飯は暑いかも」

ヨングク:「山を降りて最初の休憩所でメシにしたらどう。それにしても山頂まであとわずかだし」

さすがに子どもでも心が通じ合える「先生」ですね。

これは小笠原諸島でしか見られない、「マルハチ」。

木の幹に注目してみてください。

○の中に「八」の字が逆さまになっているのが見えますね。

今年の6月26日は小笠原諸島返還40周年記念日でした。

今年の6月26日は小笠原諸島返還40周年記念日でした。

40年前の小笠原ではアメリカ星条旗を降ろし、日の丸を揚げた日でもあります。

あれから40年、父島の小笠原村役場周辺では飲食店、お土産ショップ、宿泊施設が次々と形成され、都会のようになってしまいました。

さらに50キロ離れた母島は、多数の観光客が押しかける父島に比べるとひっそり静まり返っています。

小笠原に行くときはなぜか母島に直行してしまいます。

東京午前10時出発、父島で「ははじま丸」に乗り継ぎ、翌日の午後2時半頃着きます。

交通手段は船しかなく、国内旅行で最も時間のかかるところかなと思います。 島じまん2008の「カクテルコーナー」で思わず、小笠原のを選んでしまいました。

島じまん2008の「カクテルコーナー」で思わず、小笠原のを選んでしまいました。

小笠原のはずだが、なぜか青ヶ島の「あおちゅう」も混じっていました。

いろんなお酒とシェイクしているのかな・・・? これは母島の評議平(ここまで地名を書かなくてもいいのですが・・・)で作られた、小笠原ラム&リキュールの「パッションリキュール」(アルコール度12%)。

これは母島の評議平(ここまで地名を書かなくてもいいのですが・・・)で作られた、小笠原ラム&リキュールの「パッションリキュール」(アルコール度12%)。

赤いパッケージのは「ラムリキュール」(アルコール度40%)、欲張って2本買おうと思いましたが、青ヶ島のお土産もたくさんなので、重たくて持ち帰るのが大変。

今回はパッションリキュールだけにしました。

(ラムリキュールはアルコール度40%もあり、「あおちゅう」(青ヶ島焼酎)の35%と同じくらい強いです)

割り方は・・・各々の好みによりますが、

コーラ、ソーダ、ウーロン茶、オレンジ(「あおちゅう」も同じ)

このパッションリキュールだけのオリジナルは牛乳、アイス紅茶で割っても美味しいです。

今度はアイスコーヒーで割って試してみようかな。(笑)

青ヶ島の話題はまだまだ続きますが、ちょっと気分転換に「小笠原」ブースに移動します。

週1便の「おがさわら丸」が竹芝桟橋を出航するのは午前10時。

父島に着くのは翌日の午前11時半、25時間半の船旅しかありません。

「おがさわら丸」の速力はおよそ20~25ノット(≒時速30~40キロ)なので、1000キロの船旅にどうしてもその時間を要しなければならないのです。

さらに50キロ離れた母島への乗り継ぎは、13時発、14時30分着なので、計算してみると、なんと28時間半。

日本の裏側、ブラジルのリオデジャネイロに行くよりも遠い「東京」なんです。

父島は小笠原村の中心地なので、1000人乗りの「おがさわら丸」からどっと押し寄せるように降りて行きますが、母島行きの「ははじま丸」はとても空いていました。

言い換えれば、父島は八丈島、母島は青ヶ島、といったような雰囲気に似ています。

道理で小笠原へはいつも母島へ直行してしまいます。(笑) 小笠原ブースにあった、大きな宣伝ポスター。

小笠原ブースにあった、大きな宣伝ポスター。

小笠原村も今年で40年目。

戦前までは5つの村がありました。

父島に大村、扇村袋沢村、母島に沖村、北村、硫黄島に硫黄島村。

昔は東京から1250キロ離れた硫黄島でも家が建っていたり、さとうきびを栽培したり、多くの住民が暮らしていました。

アメリカ軍が硫黄島を本土を攻める戦闘基地にしようと制圧、交戦した日本軍は玉砕した場所として有名です。

隆起が激しく、港も作れず、旧島民の帰島も許されず、現在に至っています。

終戦後、小笠原諸島は沖縄と同じくアメリカ軍の占領下に置かれました。

1968(昭和43)年6月26日にアメリカ軍から返還、本土復帰してからもう40年目になります。 小笠原復帰記念は右側のオレンジ色。

小笠原復帰記念は右側のオレンジ色。

左側は国立公園シリーズとして発行されたものだけど、なぜか「小笠原」だけ買い占めてしまい、数枚も・・・。

ハガキに貼る切手として小笠原へは必ずかばんの中にしのばせていました。

青ヶ島をモチーフにした切手は今まで1度も発行されたことはないのですが、丸山などの写真を切手にしてもらうことも可能になりました。

・ フレーム切手(郵便局株式会社)

小笠原ブースだけは南国情緒が漂いますね・・・。

珍しいものを見つけてしまいました。

なんと「沖ノ鳥島産 マグロくんせい」。

沖ノ鳥島は確か、「小笠原村」に属するもので、もともとは海面上に突き出た岩のようなもの。

その岩が削られてしまうと、排他的経済水域が失われてしまうので、消波ブロックやコンクリート護岸工事などを施し、外国に「ここは日本領土である」と主張するために「小笠原村沖ノ鳥島1番地」とかのプレートを立てたとか、1、2年前のニュースで聞いたことあります。

こちらは「小笠原弁当」コーナー。

島寿司や小笠原の食材を使ったおかずなどで豪勢になっていました。

小笠原の特産品販売コーナー。

沖縄とほぼ同じ緯度なので、売られている商品もなんとなく沖縄っぽいです。

初めての小笠原は右も左もわからず地図を頼りにして回っていたのですが、何度も行っているうちに把握できるようになりました。というか、私は父島より母島のほうが詳しいかも??(笑)

職員通路側の桜。

職員通路側の桜。

満開になっているところもあるし、ここは2、3分咲きでした。

昔は4月7、8日頃の入学式シーズンなのに、地球温暖化の影響なのか3月中に咲くところが増えたそうです。 話は急に小笠原になってしまいますが、全日本ろうあ連盟の季刊みみに「小笠原手話サークルが載っている」という、あおぞらさんからの情報で思わず1部購入してしまいました。

話は急に小笠原になってしまいますが、全日本ろうあ連盟の季刊みみに「小笠原手話サークルが載っている」という、あおぞらさんからの情報で思わず1部購入してしまいました。

今から何年前でしたっけ・・・、8、9年前。

夏になれば立て続けに青ヶ島、八丈島、東京に戻って小笠原といったようにしゅっちゅう島旅をしていました。

ちょうどメンバーの中に手話を教えるのに必要なナチュラルアプローチの講座を受けた友人がいて、その人が講師になって手話を教えていたことを思い出しました。

講師を引き受けたとしても、手話は目で見る言葉なので、まるで外国語を教えるかようで非常に難しいです。

観光ガイドさんも手話を覚えて、島に訪れたろう者とスムーズに会話ができれば・・・という思いで手話を学ばされる方が増えたそうです。

ツアーのガイドさんが簡単な手話や筆談してくれるところもありました。

このような嬉しいサービスがあるのは、小笠原手話サークルのおかげでしょう。

記事を書いた代表者の氏名を見て、懐かしく思い出しました。

小笠原への赴任は平均2、3年だけど、小笠原にすっかりお気に入りのようで定住されているみたいです。でも、私のことはきれいに忘れているかも知れませんね・・・。

小笠原だけではなく、石垣島(沖縄県)、福井県、山形県、高知県のサークルも紹介されています。

・小笠原手話サークル

「小笠原唯一のパン屋さん、ドリームホライズンさんがオリジナルの3種類パスタを開発したみたい」という情報をゲットし、インターネットで検索しても「父島グルメ」のカコデリに店舗の紹介が載っているだけで取り寄せ方法はありませんでした。

「小笠原唯一のパン屋さん、ドリームホライズンさんがオリジナルの3種類パスタを開発したみたい」という情報をゲットし、インターネットで検索しても「父島グルメ」のカコデリに店舗の紹介が載っているだけで取り寄せ方法はありませんでした。

直接電話ができない代わりに問い合わせのハガキを「おがさわら丸」に乗せ、1000キロ南へ旅してしまいました。

すると、父島に到着した日にEメールでお返事がありました。ハガキだと1週間位かかるけど、Eメールだと瞬時ですねぇ。

お店の対応もとても丁寧でしたので、ハガキを乗せた「おがさわら丸」が3日後の東京に折り返すときにちょうど商品を乗せてもらえることができました。

ゆうパックの追跡履歴を見ると・・・

2月16日 10:36 小笠原 引受

2月17日 17:56 新東京 通過

2月18日 配達完了 となっていました。

日本最果て地の小笠原からでも翌々日配達とは超速達便と変わりないので、郵便局のサービスに感心してしまいました。

小笠原に行くのにいつも母島に直行していますので、ちょうど二見港ターミナル向かいにある「ドリームホライズン」のパン屋さんはとても重宝しています。

東京を10時に出航、小笠原の二見に着くのは翌日の11時30分、「ははじま丸」への乗り継ぎは1時間後の12時半なので、昼食はいつも「ドリームホライズン」。

わずか1時間を飲食店で慌しく昼食を済ませるよりもパン屋さんでサンドウィッチなどを選び、「ははじま丸」船内でゆっくり味わったほうが美味しく感じられます。

3年前の取り扱い商品は店内焼きたてのパン、トロピカルフルーツジュース程度なのに、今回は事業を拡大し、パスタも含め色んなオリジナルの商品も買えるようになったみたいです。

もちろん、店内は南国情緒の漂うインテリアなので、父島での遊びに疲れてしまったらここで癒すこともできそうです。

今回取り寄せたパスタは上からパッション、グァバ、島唐辛子の3種類。

パスタのソースにトマト、塩味、クリームがありますが、小笠原産だとしたら、塩味がお似合いかな・・・? これは100%イタリア産の高級オリーブオイルと小笠原の赤唐辛子で作られたピカンテ。

これは100%イタリア産の高級オリーブオイルと小笠原の赤唐辛子で作られたピカンテ。

ピカンテとはイタリア語で「辛い」という意味だそうです。

その辛さからにすると、パスタの塩味にも合いそうですね。

青ヶ島の「マツミおばちゃんの島ダレ」もオリジナルですが、青ヶ島でしか買えないものなので、本土ではなかなか入手できない幻の商品。もちろん、パスタにかけるととても美味しいです。

こう書いていると、今すぐにでもふらりと島旅したくなりました。(笑)

楽しみに待っていた、カレンダーが小笠原から届きました!!

楽しみに待っていた、カレンダーが小笠原から届きました!!

最初に見つけたのは、ナチュラル(自然)なところをこよなく愛している、DeepBlueのブログ記事。

聞いてみたところ、池袋で開催されていた、「アイランダー2006」で手に入れたとのこと。

2日間限定のイベントなので、内地・・・・(すみません、「内地」という言葉は本来、島民が本土を指すものなのに、ここに住んでいる私が「内地」と言うのはおかしいかも)

本土で買えるところがもうなくなっている。

真っ先に思い浮かんだのが二見港の近くにある「フリーショップまるひ」。

ロケーションのよい場所なので、内地に戻る前にいつも寄っているショップ。

菓子類は内地で製造、「小笠原」と銘打っているものが多いが、正真正銘の小笠原産といえば、母島の工場で製造されたラム酒、パッションジュース、ママヤのレモンジャム、グァバ麺。

お土産だけではなく、薬局、日常雑貨品なども何でもそろえているので、もしかしたら・・・と思い、メールで問い合わせてみた。

「ただいま、在庫を切らしていますが、12月10日入港の「おがさわら丸」で再入荷しますので、13日の便で発送します」とのこと。

問い合わせたのは11月の終わりなので、2週間かけてやっと入手!! 内地のカレンダーだと季節感のする風景がほとんどだけど、常夏の小笠原ならではの1年じゅう海に関する美しい風景ばかり。

内地のカレンダーだと季節感のする風景がほとんどだけど、常夏の小笠原ならではの1年じゅう海に関する美しい風景ばかり。

向こうで滞在中、「入---出」の手書きで記されたカレンダーをよく見かけるが、このカレンダーだとあらかじめ印刷されている。(といっても、3月まで、4月以降はシール)

「おが丸」が父島に滞在している間は営業、出港の翌日はお休みといったパターンなので、島民の生活に欠かせないもの。 カレンダーを印刷したところはたぶん、東京。

カレンダーを印刷したところはたぶん、東京。

12月 9日 10:00発の「おが丸」に積み、父島へ。

12月10日 11:30 父島の「まるひ」に到着。

12月11日 小笠原郵便局のスタンプ押印。

12月13日 14:00発の「おが丸」で再び東京へ。

12月14日 15:30 竹芝到着、本土各地に向け仕分け

12月15日 やっと配達!

そのカレンダーはわざわざ小笠原まで行き、トンボ返り。

ふと思ったのだけど、小笠原から青ヶ島に送るときは、わざわざ東京(竹芝)に着いた日の夜、八丈島行きの「すとれちあ丸」に積み替え、翌朝、青ヶ島行きの「還住丸」にまた載せることになるだろうか。

実際、「おが丸」の航路では父島を出た翌朝の6時から7時頃、青ヶ島近海を通過する。八丈島の島影が見えても容赦なく通過、東京までノンストップ。

伊豆諸島と小笠原をダイレクトに結ぶ便がなく、各島間を渡りたければ、いったん東京を経由しなければならない。

各島間を渡れるのは、東京に近いグループの大島・利島・新島・式根島・神津島。

遠いグループの三宅島・御蔵島・八丈島/青ヶ島(八丈で乗換)。

その中でまだ行ったことのない島は御蔵島だけ。

本来なら、今年の7月に行く予定だったが、天候が悪くて何度も上陸した八丈島に流されてしまいました。

来年はどうなんだろう。御蔵島に行ってみたい気持ちもあるが、小笠原に帰りたい気持ちが強い。今のところ・・・(笑)

最近、映画「硫黄島からの手紙」や書籍の「玉砕の硫黄島から生還した一兵士の回想」、「硫黄島からの手紙」など、東京から南へ1250キロ離れた、小笠原村に属する硫黄島についてクローズアップされるようになった。

最近、映画「硫黄島からの手紙」や書籍の「玉砕の硫黄島から生還した一兵士の回想」、「硫黄島からの手紙」など、東京から南へ1250キロ離れた、小笠原村に属する硫黄島についてクローズアップされるようになった。

この本は今年の10月に発売されたものだが、「硫黄島からの手紙」の影響もあってか、amazonでは在庫切れ、図書館流通センター提携のオンライン書店ビーケーワンでは在庫があったので、即注文。

1500円以上なら無料で翌日配送、首都圏なら別料金で当日お届けといったサービスを受けられる。

JR東日本のsuicaが使えるエリアなら、駅コンビニでの受け取りもできるので、JRを毎日利用される方にとっては便利かも。

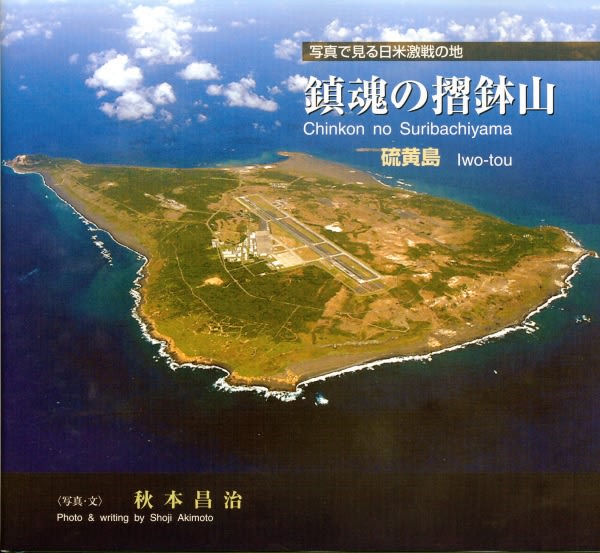

「写真で見る日米激戦地の地 鎮魂の摺鉢山 硫黄島」というタイトルの写真集だけど、著者が今年の8月に撮影した、戦跡の様子が見られます。

硫黄島が小笠原島庁に編入されたのは1891(明治24)年。およそ1000人が入植、漁業や硫黄の採鉱、サトウキビの栽培などで生計を立てていた。

1940(昭和15)年、町村制がしかれ、「東京府硫黄島村」を設置。(父島に現在の村役場周辺の「大村」、現在の天皇陛下がお泊りになられたVIPホテル「ホライズン」周辺の「扇村袋沢村」、母島の北部に「北村」、今の集落が形成している沖港周辺に「沖村」を同時に設けた)

1941(昭和16)年12月8日、日本軍の真珠湾(ハワイ)攻撃により太平洋戦争開始。

1944(昭和19)年、アメリカからの攻撃を予測し、硫黄島の島民を内地(本土)に強制送還。

1945(昭和20)年初め、本土攻撃を容易にするように硫黄島をB29の着陸や給油の基地にするため、5日間で奪取を計画。

計画通りに2月19日から23日の爆撃で摺鉢山に星条旗がひるがえったが、今度は日本兵の攻撃が始まり、持久戦に展開。

その持久戦があったからこそ、B29による本土爆撃の被害を少なくしていた。

日本軍約21,000人、米軍約28,000人に及ぶ死傷者を出し、最大の激戦地だった。

終戦後、硫黄島はアメリカの占領下に置かれたが、1968(昭和43)年6月26日、日本に返還と同時に「小笠原村」発足。

島民の帰島が許されず、現在は航空基地として400名程度の自衛隊が暮らしている。

島の中央部に空港があり、横田基地または入間基地からの物資輸送が行われている。

硫黄島の郵便番号を調べたところ、硫黄島の細かな地名までも表示、すべて100-2100(小笠原局)で統一。どうやって運ばれるのか、謎だらけだ。

電話番号も小笠原の市外局番は04998、硫黄島に割り当てられた市内局番は4。

こんなところでも電話がつながるなんてすごいと思ったら、NTTパラボラアンテナの静止衛星回線でやりとりをしているらしい。つまり、インターネットもできるのだろうか。

小笠原村もついに来年(07年)の夏あたりから衛星回線を使った地上波デジタル放送が始まる見込み。それと同時に光ファーバーも導入するらしい。現時点では、電話回線のアナログよりも携帯電話FOMAでネットにつないだほうが速いだとか。

本土と変わらないネット環境と地上波デジタルが見られるのなら、今すぐにでも移住したいな(笑)

日曜日出発、金曜日帰還、次の日は出勤というふうに着眼し、8月27日(日)から9月1日(金)まで夏休みの予定を入れておいたが、8月30日(水曜日)は庁舎内手話講師を頼まれているのを思い出し、断念。

メインは手話ナチュラルアプローチを受講したことのあるリルザルさんで、私は補助的な存在だけど、「行ってきまーす」なんて晩夏のバカンスに出かけるわけじゃないし・・・。

手話ナチュラルアプローチといえば、聴者にどうやって日本手話を教えられるのか、教授法を学べるところだそうです。

手話を教えるのは、簡単そうに見えても実際はとても難しいのです。

日曜日に出発すれば、今ごろは母島にいるはずだった。

二見桟橋近くの雑貨店「まるひ」の「今日の小笠原」によれば、

「8月28日 本日も快晴の中、「おが丸」は入港しました。乗船客数は426名。

8月最後の今便は良い天気と海に恵まれそうです。

どうです!この透明度!!」と書かれている。

チェッと舌鼓。

| 好きです!小笠原 価格:¥ 1,680(税込) 発売日:2006-08 |

8月27日発の「おが丸」に乗って、9月1日までふらり帰島と思っていましたが、なかなか実現できない。

台風も出てこないし、8月末の小笠原は絶好調になりそうではありませんか・・・?

「よし、小笠原に行こう!」と丹念に計画を立てたところで台風発生というパターンが多かったのに、「今年は小笠原に行けないな」と思ったら台風の発生はない。

なんでだろうね・・・。

「好きになっちゃった小笠原」の本は2001年に発刊されましたが、今年も中身をリニューアルされた、「好きです!小笠原」が発売されました。

わずか1680円で父島・母島の最新情報がたくさん詰まっている本なので、行けない代わりにこの本で欲求を満たそうと思っています。

発売されたばかりで図書館の棚に乗せるのは、2、3週間後なので、待ちきれない方はアマゾンとかで購入されるのをお勧めします。

東京から南へ1000キロ離れた、小笠原村役場のホームページにアクセスしてみると、

TOPICSに「小笠原村職員募集」と出ていました。

身体障害者手帳の交付を受けている方で、介護なしで職務遂行が可能な方も対象となっています。採用後の配属先は小笠原村地域福祉センター。

小笠原村地域福祉センターといえば、図書館も備えていたり、島民の憩いの場になっている。ここで手話サークルのメンバーたちと交流したこともある。

小笠原村にろう者が1人も住んでいないらしい。

ダイビングやドルフィンなどの観光でたくさんのろう者が来島されていることから、手話で案内できたらという思いで積極的に手話を学びたいという観光ガイドさんが多いらしい。

小笠原村職員にろう者が1人いれば、宿泊の斡旋や観光情報、お勧めスポットなどを手話でネイディブな会話もできるし・・・。

最近知ったけど、父島から南へ50キロ離れた母島でも手話に対する関心が増え、地域の講習会があるらしい。

小笠原村の昼休み12時から1時間半。その代わり、朝8時から開庁ということになっている。昼休み1時間半あれば、前浜ビーチでひと泳ぎやたっぷりの昼寝も可能だ。

「小笠原村歴代初のろう者職員!ろう者来島者を対象に手話で観光案内!」と日本聴力障害者新聞のウメダスさんが父島へ取材にやってくるかも知れないし・・・。

小笠原を手話アイランドにしてみたいので、どなたかチャレンジしてみてはいかが?(笑)