太刀洗駅を出まして・・・・

まるで只見駅を思わせるような風景。最高傑作は こちら。(友人撮影)2013(平成25)年5月なので、もうちょうど、10年前。あっという間に、もう10年前なんですかね。只見駅前の旅館に泊まったのも、もう10年前。鮮明に思い出せるので、まるで昨日のようなんですけど。10年前の両親は自立できていたので、飛行機で遠くまで飛んでいき、鉄路で旅しながらこちらに戻る旅行や青ヶ島や小笠原とか自由気ままに旅行ができていたんですが、今は介護に明け暮れる毎日なので、なかなか旅行できる機会が・・・。

次は高田駅です。「高田」と付く駅名は全国各地にありました。長崎本線長与支線の「高田」。信越本線がえちごトキめき鉄道線に転換してしまったんですけど、新潟県の「高田」。現在はJR線上で「高田」と名乗るのは長崎本線のみになってしまいました。

電化されている線路は西日本鉄道です。この風景が見えてきたら、まもなく終点甘木駅に到着します。

つぎは今隈駅です。沿線の中で比較的新しい駅です。2002(平成14)年開業。

広島県の可部線もいったん廃線になったところに人口が増えたために「可部」から「あき亀山」間、一部復活したところがあります。今隈駅は住宅が増えたから新設したのか、将来を見込んで新設したのか、ちょっと不明。

西太刀洗駅です。ボンタンアメの工場が見えます。九州および山口県あたりに売られている昭和レトロっぽいデザインのお菓子です。ボンタンアメと聞くだけで懐かしいと思えるは故郷は九州近くだからでしょうか。

次は太刀洗駅。ここは福岡県三井(みい)郡大刀洗町なんですけど、駅のは「太」、町名は「大」の字が使われています。

次は高田駅です。

こちらの駅は国鉄甘木線時代になかった駅です。甘木鉄道開業とともに開設された駅です。

OH!痛い駅とも読めそうですが、地元では「おーいたい」とは読まず、「おいたい」だそうです。

国鉄時代は鳥取県の山陰本線にも「松崎」がある関係でこちらは旧国名を冠した「筑後松崎駅」でした。甘木鉄道に転換後は旧国名をはずし、「松崎」と改名。

1時間に2本なので、上下交換ができるどこかの駅ですれ違うようになっています。

立野駅停車中。この真上は九州自動車道。

橋桁の下に駅ホームがあります。同じ駅名が熊本県の豊肥本線にもあります。山越えの難所としてスイッチバックが名所になっています。いつ頃出かけたのか思い出せなく、調べてみたら、こちら にありました。2020年なので、令和2年9月。今年は令和5年、もうあっという間に3年前・・・。

次は福岡県小郡市の中心駅、小郡駅です。山口県の山陽本線小郡駅は現在、新山口駅に改名してしまいましたが、全国の国鉄(JR)線に同じ駅名があるときはきっぷの券面に路線名を冠した駅名が印字されるはずなのに、(陽)小郡など見たことがないので、調べてみたら・・・国鉄甘木線時代は「筑後小郡」という駅名でした。第三セクターに転換後は、西鉄線との乗換えを実現できるように現在の位置に移転し、小郡と改名。国鉄時代は西鉄との利便性を図ろうとかそんな発想もなかったかも知れません。

甘木鉄道は高架にあり、その下に西日本鉄道の大牟田線が交差。向こう側に西鉄小郡駅です。そもそも、甘木鉄道は国鉄時代に赤字ローカル線だからと早くも廃線候補にあがっていたのに、現在はその状況から見ると考えられない風景。甘木鉄道は第三セクターとはいえ、黒字なので、沿線市町村や県からの出資を受けていないようです。

甘木鉄道はJR九州に引き継いだことはないのに、駅名票はなぜかJR九州様式に似ています。

「筑前の小京都「秋月」への、のりかえ駅です」とのことです。秋月へは、マップで確認すると、終点の甘木駅からおよそ8キロ先にあります。

こちらは甘木鉄道オリジナルの駅名票。

甘木鉄道はここが始発なので、鉄路はここで途切れています。

JR九州のコーポレートカラーは赤なので、電車も赤を強調。今から36年前の国鉄分割時に白銀の大地から一斉に芽生える萌葱色のJR北海道から南国の明るい太陽のイメージとして赤色にしたJR九州までの6色は理にかなっています。

今度は甘木鉄道のディーゼルカーが入線。

甘木鉄道は国鉄時代に早くも廃線候補にあがり、JR九州に引き継ぐことはなく1986年に第3セクターの甘木鉄道に転換。利用者が減少しているので、廃線候補に上がったというイメージを抱いたわけなんですけれども・・・

10時17分の次は10時45分。11時22分、といったように1時間に2本。

運行は朝5時から23時まで。赤字は土日祝運休となっているけど、第三セクターの鉄道にしてはかなり本数が多い方です。この状況からにすると、沿線の風景は第三セクターに転換した30年以上昔に比べるとかなり状況が変わったのかなと勝手に想像。

「甘木鉄道への乗換えは、いったん改札口を出て甘木鉄道のりばへお越し下さい」と表示されています。甘木鉄道はもともと国鉄甘木線でしたが、国鉄再建法に基づく第1次特定地域交通線(赤字ローカル線)に指定され、JR九州に引き継ぐことはなく早くも廃線対象となりました。地元の人々がなんとか甘木線を残そうと運動を起こし、1986(昭和61)年に第3セクターに継承。

改札口を出て・・・

左側へ進みます。

もともとは国鉄なので、改札口も一緒のはずなのに、現在は分離されています。小湊鉄道はJRから小湊鉄道への乗換えはIC系交通カードの簡易改札機が置かれているだけで構内に小湊線のきっぷ券売機設置。すわなち、五井までのJRきっぷを確認せず、小湊のきっぷ券売機で小湊鉄道に乗れてしまうので、キセラーの温床となってしまいます。これは非常にゆゆしい問題です。私だったら、少しでも取りこぼしを許せない性格なので、予算を取ってでもフル規格の自動改札機を設置したくなります。

左側は甘木鉄道のレール、右は鹿児島本線。

階段を降りたら、甘木鉄道のホーム。

目的地まで途中下車可能なので、このきっぷで再入場。

JR九州の電化区間ならどこでも見かける813系。新しそうに見えますが、1997(平成9)年デビューなので、もう25年前。右に見えるのは、1989(平成元)年デビューの811系。JR西日本の山口エリアは国鉄車両ばかりなのに、関門トンネルを潜るとそこにJR九州の新型電車。関門海峡を境にして格差が激しいのは、青い西日本の本社は大阪なので、無駄に投資しない会社なのかもと子どもながらに考えたことも。(現在も山口県西部の鉄道はほとんど国鉄車両)

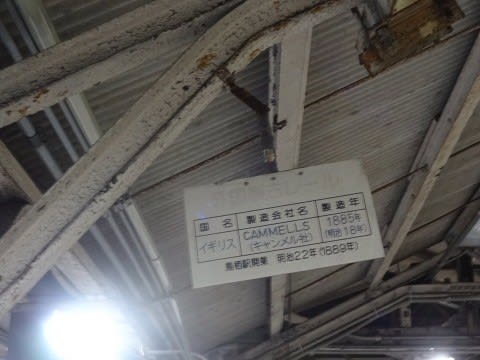

明治時代に使われたレースを骨組みにしています。

新しい駅では滅多に見かけないレトロっぽさ雰囲気が漂う屋根。

これを見た友人いわく、今回、この車両に乗るプランを組み込めば良かったと。

特急「ゆふいんの森」号です。

電車がやってきました。青帯なんてJR西日本!?と思い、英文を読んでみたら、コミュータ トレイン(commuter train) 811 日本語すると、「通勤電車811」。なんと33年近く経つ811系車両を今の時代にふさわしい内装などにリニューアル。

元祖の811系は回転式方向幕だったんですけど、現在はフルカラーLEDにリニューアル。海老津行きです。この文字を見ただけで北九州市内ゾーンの折尾に入る手前の駅です。山口県内の山陰本線、山陽本線および門司港から博多までの鹿児島本線は幼い頃からの生活エリアなので、海老津といった超マイナーな駅でも、位置はある程度頭の中に入っているかも・・・。

ホテルの部屋から見える風景。鳥栖駅側ではく、反対側でした。

建物だけは明治時代の開業時からずーっと変わらない駅舎。

明治時代ならこんな設備はなく、木造のきっぷ売り場に行き先ごとにずらりと硬い切符を差し込まれた棚も付いていたかも。みどりの券売機にEXカードを差し込み、東京行きの発券を試みるも「お取り扱いはできません」と。となりの駅は九州新幹線の新鳥栖駅だというのに、おかしいと思い、対面販売の「みどりの窓口」へ。駅員さんがEXカードを見るなり、「申し訳ないんですけど、新鳥栖駅で発券できます」九州新幹線とはかなり無縁な別府駅(大分県)では発券できて、ここは発券できないのはちょっとおかしいのでは。

ここは交通の要所なので、鳥栖駅弁の販売はあります。あっさり「つゆ」のかしわうどん、そばも。甘辛く煮た鶏肉の細切りをのせたうどんなのですが、「かしわ」は北九州が発祥のようです。

ここの居酒屋の名物、串焼きをオーダー。牛肉とアスパラガス巻き。

鶏肉に塩少々をまぶして。

茄子のポン酢和え。

焼酎の霧島は宮崎県都城市の工場で製造されたものです。霧島といえば鹿児島のイメージが強いんですけど、実際は宮崎県です。

霧島の「茜」(あかね)を堪能。

串焼きの「しゅうまい」があったので、どんな風に出るのかと思ったら、ご覧のとおりでした。

最後のしめに「焼きめし」。山口県の何もない田舎に過ごしていた頃も「焼きめし」でした。ちょっと懐かしい味。ごちそうさまでした。

ホテルの玄関を出て、右側の通りは飲食店が連なっているところです。

出入口に掛けられてあったメニュー表。いろんな一品料理の種類がたくさんあるので、「このお店にする?」

このお店に決まり!喫煙可なのかどうか確認してみたら・・・

禁煙の居酒屋でした。ラッキー!!10年くらい前の昔だったら、「居酒屋=紫煙をくゆらせる猛烈に煙臭いところ」というイメージだったのに、今の時代、すっかり変わりました。多くの方と共有する空間にタバコの煙は非常に不愉快ですからね・・・。肺がヤニだらけになると、発がん物質が付着。喫煙のたびにガン細胞が増殖してしまいます。

お店の人が私たちのことを手話の人だと認識し、メモ用紙と筆記道具を持ってきてくれて、「ご注文はこの紙に書いてね」と。すごく気が利くお店なんだろうと感銘。まずは焼き肉。食べかけになってしまいましたが・・・。

レンコンの肉はさみ揚げ。

揚げ出し豆腐。単品といっても、どれもリーズナブルなので、次々と注文してしまいます。昨日のお店(佐世保)と違って、注文すると数分経たないうちにすぐ運ばれてくる。フットワークの軽いお店は合格。昨日のお店は こちら 。

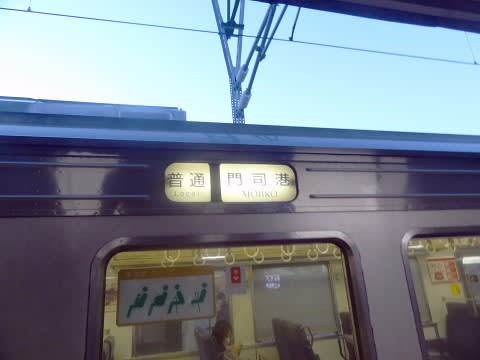

久留米17時44分発 → 鳥栖 17時52分着(9分間停車)18時01分発 →門司港20時57分着の各駅停車。門司港まで来れば、ずっと昔過ごしていた故郷に近づくんですけど、この日の3週間後、また家族旅行で故郷へ。

明治時代建築の鳥栖駅。

駅からはこのホテルがよく見えます。

ルートインは全国どこでも大浴場が付くので、一気に1日の疲れが取れそうです。

ルートインなので、テレビのリモコンはホテル仕様であっても、必ず字幕ボタンはあります。JRホテル、東横イン、コンフォートなどの全国チェーンならリモコンの心配はありません。

2022(令和4)年10月8日18時の少し前。長崎本線の起点、鳥栖駅に着いてしまいました。今夜の宿は駅前のビジネス系ホテル。

鳥栖駅の柱や屋根の骨組みは廃レールが使われていて、イギリスから輸入されたもので製造年はなんと1885(明治18)年。

明治18年の鉄が柱として屋根を支えてくれます。

10月8日なんですけど、車掌さんは半袖です。九州だからまだ暑いだろうと思うけど、道北の最果て、稚内だともう冬物の厚着が必要になっているかも。

これから改札を通ります。

県庁所在地の佐賀駅停車。ここから博多まで在来線特急でわずか38分前後。新幹線を開通させると、わずか15分短縮し、要所時間は22~23分前後になります。その時間を短縮するために、およそ1200億円の建設費用を負担したくないのが佐賀県の言い分だそうです。いわゆる費用対効果を認めていません。

「西九州新幹線」という名称も佐賀県に配慮して決定された経緯があるそうです。もし、長崎本線に倣い「長崎新幹線」と名付けると、佐賀県の立場がなくなるからでしょう。

お月様が出てきました。今夜は満月のようです。

新鳥栖駅は九州新幹線と交差するところなので、このような風景が見られたら、まもなく駅に到着します。

九州新幹線が開業した2011(平成23)年3月12日。(その前日は東日本大震災発生)新幹線から在来線への乗換えとして新たに設けられた駅です。

まもなく鳥栖駅です。新鳥栖駅は新しい駅だけど、こちらは明治時代に開業した、歴史のある駅です。

あっという間に武雄温泉駅に着いてしまいました。観光列車のふたつ星4047は在来線を走行し、かなり時間をかけてくるりと一周しますが、こちらはわずか30分でショートカット。

今夜は武雄温泉でまったりしたいところですが・・・明日に備えて鳥栖に向かいます。

今度はこの指定席の出番です。新幹線と在来線特急をつなぐ「リレーかもめ44号」です。九州新幹線も鹿児島中央から八代まで先行開業し、未開業区間の博多までは「リレーつばめ号」が活躍していた時期もありました。ゆくゆくは、武雄温泉から九州新幹線に接続する新鳥栖まで開業してしまえば、「リレーかもめ」は御役御免になってしまいます。

1992(平成4)年デビューの787系です。もう30年前の車両とは思えないほどの斬新なデザイン。

787系デビュー当時は門司港から博多を経て西鹿児島(現在は鹿児島中央)までの「つばめ」「有明」として活躍していました。途中の停車駅は、江北、佐賀、新鳥栖、鳥栖です。鳥栖を出るとノンストップで終点、博多。

10月8日の17時半頃。暑かった夏も終わり、少しずつ冬に向かう風景。

もう10月なので、稲刈り。千葉の田植えは4月上旬、収穫は8月下旬のところが多いですが、西日本はおよそ2ヶ月後の6月に田植えして10月に収穫するところが多いようです。