11月1日。中国ウイルスの感染者が都内9名。全国的にかなり減少している状況ですが、まだ油断はできません。気をつけて、中国ウイルスなんか撲滅させましょう。本日から新しい500円硬貨の流通が始まりました。何でも新しいものに飛びつくものなんですけど、もうジジィになっているので、興味は薄らいでしまいました。2世代の500円玉は2000(平成12)年7月発行。真っ先に銀行で未使用の500円硬貨と両替をして永年保存するつもりでしたが、当時住んでいたアパートに空き巣。「平成十二年」刻印の未使用硬貨は盗まれました。多量の現金は置かない主義なので、泥棒さんはリスクをおかしてまで侵入したのに、ここの住民って期待外れだなと思いつつ、韓国ウォンなどの外貨に手を付けず、記念にとっておいた昭和最後(64年)の硬貨など日本の硬貨だけ盗むセコいヤツ。キャッシュレスの時代なので多量の現金を家の中で保管する必要はなく、銀行に預けるのがほとんどなので、空き巣に入っても金目のものはないだってば。このクソ泥棒め!!窓ガラスが割られた修理代は火災保険から補填。

只見線って、30年前に解散した国鉄様式の駅名がまだ残っています。ここは会津を冠する坂本だけど、本家は肥薩線の「坂本駅」。球磨川沿いを走行する肥薩線なんだけど、令和2年7月集中豪雨の影響により、甚大な災害に見舞われました。隼人から吉松までは通常運転、吉松から人吉までは運休中、人吉から一勝地までおよび坂本から八代までは代行タクシー。JR全線完乗を意識するようになったのは2017(平成29)年頃。SLひとよし号を組み込んだ肥薩線全線の旅。あのときはとても楽しかったので、再び肥薩線にSLを走らせれば・・・と思います。

次は塔寺駅。

ここでも無人駅なので、乗降客はゼロ。車内はガラガラのままであちこち移動しながら自由自在に撮影はできたんですけど・・・。

のどかな田園風景を楽しみながら次は会津坂下(あいづばんげ)と案内。新型車両なので、「次は会津坂下です」と文字で表示。

ちょっと開けている場所です。

只見線沿線で数少ない直営駅のひとつ、みどりの窓口があります。

うわわわっ!!高校生がいっぱい!!2両編成の理由は、会津坂下駅から下校の高校生が乗り込むため。撮影のため車内あちこち動き回っては、このおっさん、うざったいなって思われてはまずい。会津若松までじっとするしか・・・。

次は滝谷駅。

「滝」の文字を見ると、山口県の何もない田舎の「滝部」を思い出します。ずーっと昔はJR西日本の直営駅で駅長、助役、出札係とか3人体制だったのに、駅業務を委託する中国交通事業の駅員。合理化の一環として、無人駅にする話が出て、地元の方々達が反対。NPOの団体に駅業務を委託。乗車券発行機のPOS端末も設置されているので、雄信内から稚内ゆきも発券できるはずです。クレジットカードは対応していないので、現金のみ。

次は・・・

郷戸駅。

国鉄様式の「あいづやないづ」駅。

有人駅かと思ったら、無人駅でした。

SLが錆びないようにと屋根がついているので、動態保存かな。C11 244号機。1943(昭和18)年製造、1974(昭和49)年廃車。わずか31年の活躍でした。戦後の高度経済成長期にディーゼル機関車とか無煙化になり、SLは製造されてから30年経たないのに御役御免になったそうです。小湊鉄道のキハ200、1番古いのは1963(昭和38)年製造。令和3年現在、バリバリ現役で走行中。御年58歳。キハ40や47はもう40年超えているのに、山口県の山陰本線で活躍中。

次は会津坂本駅。貨物列車の車両を改造しています。まだまだ終点会津若松までの旅は続きます。

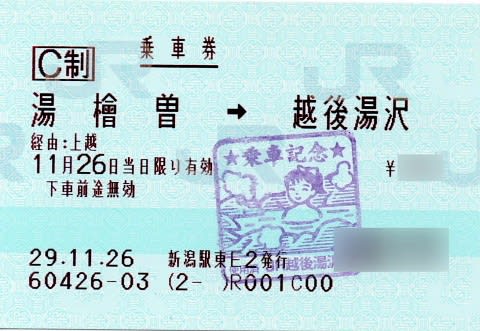

「会津檜原」駅が「会津桧原」に改名したのは、「檜」が旧字体なのでマルス端末では出せないかと思ったら、「湯檜曽(ゆびそ)」駅も旧字体の「檜」になっています。わざわざ改名しなくても、そのままにすればよかったのに。

2017(平成29)年の11月26日、土合駅や湯檜曽駅に訪ねて、帰路についたことを思い出し、調べて見たら・・・やはり。

晩夏の会津地方。(8月31日)

お米の収穫も近し。

もう9月なので、太陽は西に傾き、川面(かわも)が反射。

次の駅、会津西方駅です。駅ホームに面した場所でキャンピングカー!?かと思ったら・・・

JRのロゴマークなので、何かの工事関係車両??

無人駅の小さな駅舎でした。

くねくね曲がっている川なので、鉄橋を何度か通過。

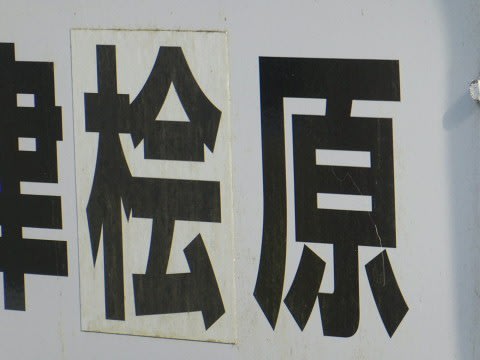

会津桧原駅。島嶼部分を除き、東京都最西端にある唯一の「村」、檜原村を愛する私から見れば、この字は許すべきではない。

旧字体の「檜」の上に新字体の「桧」を貼り付け。東京都檜原村は昔から旧字体のままで「桧原村」の表記はしていないので、この駅でも旧字体を守るべきだったのでは。會澤さんという人名も「会沢」と書かないし、旧字体のほうがかっこよくて貫禄があっていいのに・・・。

会津の檜原村を連想してしまいそうな駅です。

調べてみたら、1994(平成6)年に「会津檜原」から「会津桧原」に改名。マルス端末って、旧字体に対応できるかどうかは不明だけど、まさか、平成6年までは会津檜原までのきっぷをマルス端末およびPOS端末で発券させると新字体の「会津桧原」と印字されるので、ホンモノの駅名まで改名させたかどうか。あれからもう27年経つのにシールで覆われたままなんて、耐久力が凄まじい。

早戸駅を出ると、しばらくこのような風景が続きます。

心が洗われますな・・・。日本の首都、東京に行きたい!と強く憧れていたのは何だっただろう!?

明日から9月なので、太陽は西に少し傾いています。

やがて住宅街になり・・・

次の駅、会津宮下駅です。

懐かしい、国鉄様式の駅名票。

列車が到着すると駅員さんが集札するはずなんだけど、現れてきません。JR東日本正社員配置の直営駅なのに、さぼっちゃあかんですよ・・・。「緑(東)」の会社は検札や改札を好まないらしいだけど、「萌葱色(北)」の改札に関しては厳しい。直営駅の有人駅では列車が出発する10分前までは改札口は閉鎖。10分前になったら、チケッターを片手に改札。「橙(東海)」は無人駅が続く路線では、乗ってきた客の特徴を覚え、ロックオン。「青(西)」はワンマンで運行する無人駅が続く路線では、打ち抜き的に車掌さんが乗務し、検札。

みどりの窓口がありそうな雰囲気だけど、POS端末設置駅でした。指定席は料金補充券で対応。接客中に集札はできないことは理解できますが、窓口にお客さんがいない状態だったら、駅員さんはきっと中にいる。マメに改札口に出向き、きっぷや運賃を収受しておけってば。

国鉄のフォントはJR東海に引き継ぎ、東海管内どこでも見られます。

こちらはJR東日本様式の駅名票。続きはまだまだ長いです。

まるで飯田線沿線の天竜川のようだけど、ここは只見線沿線の只見川。

会津水沼駅はなぜか国鉄様式の駅名票でした。

あそこが駅舎なんですか。

ほとんど川に沿って進みます。

「はやと」といえば、鹿児島県の日豊本線、隼人駅だけど、こちらは同じ読み方で「早戸」。

古めかしい駅舎は取り壊され、新しい駅舎がぽつりと・・・。

会津川口駅を出発すると、このような風景が見られます。

10年前の新潟福島集中豪雨で被害が甚大だったのは、只見から会津川口まで。ここから会津若松方面は川沿いであっても被害は免れました。

次は会津中川駅。他に「中川」の付く駅名は?と聞かれたら、奥羽本線で山形新幹線が通過する中川駅。北海道の宗谷本線にある天塩中川駅。山口県の小野田線にある南中川駅。

そっか・・・今乗っている、キハE120系は2008(平成20)年製造なので、窓ガラスはUVカットのフィルムをコーディング。

UVカットを通しての撮影なので、ちょっと違和感が・・・。真ん中に見えるものは「川」です。

前回(2013年)のときは、8人乗りのジャンポタクシーだったけど、今回は20人乗りのマイクロバスでした。定員オーバーで門前払いはJR乗車券の約款違反になるので、乗車人員に見込んだ車両にしているようです。

新潟県内の大白川駅までは新潟支社。大白川から県境を超えて福島県内は仙台支社の管轄になります。便宜的に新潟支社の乗務員が只見駅まで乗り入れ。JR代行バスは仙台支社の負担。

駅舎は直営駅でJR東日本の正社員が駐在。乗車券印刷機のPOSはあります。指定席券は紙の補充券で対応。

15時29分発会津若松行き。60.8キロを2時間近く走ります。ここで飲料水を調達。

前回来たときは古い国鉄のキハ40だったけど、今回は真新しい車両のキハE120系でした。JR西日本もキハ120がありますが、こちらは東日本の「E」を冠しています。

新しく見えますが・・・2008(平成20)年製造なので、もう13年前。只見線は国鉄のキハ40や47のほうが旅情があっていいのに・・・。

運転席横の運賃箱が収納されているので、ワンマンではなく車掌さんも乗務することは一目瞭然。運転士さんは運転に専念できるように車掌さんも乗務していただいたほうが安心。

2013年に訪ねたときはきれいな駅名票だったとは覚えているんですけど、今は・・・。メンテナンスしておきましょうよ、会津川口駅員さん。

代行バスから数名なので、2両編成だとガラガラな状態。1両でも足りるんじゃないかなと思いましたが、最初から2両編成にする理由はあとになって判明。

本名駅。駅前ではなく、便宜的にこのあたりを駅にしているみたいですが、初めて利用する方は乗り場の場所がわかりにくいかも・・・。

次は終点、会津川口駅です。

道路も只見川と並行。

バスの中にあった、運賃きっぷ投入口。運転手から離れた出入口付近にありました。きっぷを確認しようがないので、無賃乗車される可能性大。只見から会津川口まで510円区間。近距離きっぷや、全区間を通過する遠距離きっぷの収入よりも地元のタクシー会社に委託する料金のほうがはるかに高いかも。只見駅および会津川口駅はどちらも直営の駅員さんが駐在しているので、列車が到着したら、きっぷを集札。今度はバスの乗降口付近で行き先を確認しながら改札しないと。

奥に鉄橋がかかっているのが見えます。来年、全線復旧すると11年ぶりに列車が通る風景になります。

会津川口駅到着。きっぷの回収や確認はありませんでした。運転手さんもJR東日本から受託されているので、本当にここまで有効なきっぷを持っているか、チェックするくらいはして欲しいんですけど・・・。だから、出前ランチの検札係か!?指差呼称を!と標語を入れてから、集金はぴったり合うようになりました。これでヨシ。過不足が出て、同僚たちを検札するのも結構神経使うし、手間もかかる。

来年(令和4)年鉄路が復活していれば、ここではなくあちら側へ。

「JRバス乗車場」の看板だけですが、駅名がないので、ちょっとわかりにくい。

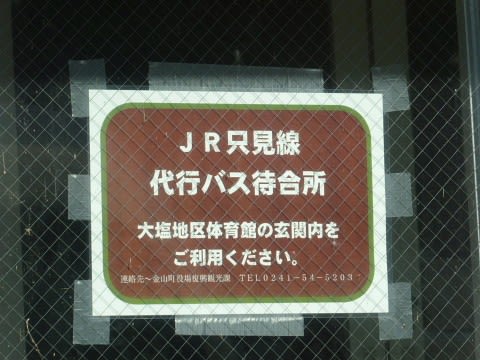

大塩地区体育館と書かれているので、会津大塩駅。

あそこにありました、駅が!!

拡大してみたら、やはり。

塩は海から採れるものだと思っていましたが、このあたりは塩分の濃い温泉から製塩するところが多いようです。

今はもう廃線になってしまいましたが、喜多方から日中線。終点の熱塩駅周辺では温泉宿になっています。もちろん、塩分の濃い温泉ですが・・・。

次は会津横田駅。駅舎はどこにあるか見当たりませんでしたが、横田タクシーの建物が代行バスの駅になっているようです。

次は会津越川駅。

なにもないところに停まって、会津越川駅。スマホで地図を確認すると、右側に線路がありました。ここからは見えませんが便宜的に国道上で停車。

ここが駅らしいだけど、待合室みたいなものがありません・・・。次は本名駅です。

線路と並行する道路でJRの代行バスなので、バスの車窓から線路が見えます。

あそこに汽車が通るようになるのは来年(令和4年)から。

代行バス運行が始まった頃は駅前に停めていたみたいですが、現在は少し離れた場所。只見を出て1つめの、会津蒲生(あいづがもう)駅。

文字を拡大してみたら「土地改良記念碑」でした。

今から10年前の2011(平成23)年、只見川が氾濫し、いくつかの鉄橋が流失・・・。

線路は道路のようにクネクネ曲がることはできないので、川が氾濫すると鉄橋も流されてしまいます。

会津塩沢駅は駅前ではなく、200メートル離れた場所の塩沢簡易郵便局前。大塩裏磐梯温泉の温泉を煮詰める製塩が行われていることから地名に「塩」が入っています。海と違って「山塩」という商品名で販売されています。

再び線路と並行し、次は会津大塩駅。

せっかく只見駅に着きましたが、接続する会津川口行きの代行バスは4分後に発車するので、そそくさとバスに乗り込み。

前回乗ったときは、8人乗りのジャンポタクシーだったけど、今回は乗客が若干多かったため、20人乗りのマイクロバスでした。

小出から只見まで列車 1日2本または3本。

只見から会津川口まで代行バス1日6本。14時32分の次は16時00分発。来年(令和4年)、不通区間に列車が通るようになると代行バスは無くなるわけですが、ダイヤはどうなるかちょっと気になります。

只見駅の改札口でお出迎え。すると、バスに乗り込み、出入口付近の扉で会津川口まで運行することをお知らせ。おばちゃまだけど、運転手でした。中国ウイルス対策のため、運転席と旅客席の間にビニールシートで仕切り。8月は中国ウイルス感染者が1日だけでも全国で2万5千人超えていた時期もありましたが、現在は急激に減少。10月2日現在、全国で1245人。気の緩みからリバウンドしないように、普段と相変わらず外出時のマスクや手指消毒の徹底を・・・。

左側は線路。つまり、会津川口方面。でもバスはそのまま真っ直ぐ進むわけではなく、回転。

数年前、お世話になった只見駅前の旅館、只見荘。地元で採れた食材がふんだんに使われており、とても美味しかったとは覚えています。只見線が全線開通したあかつきには、夕方の17時か18時頃、只見駅に到着する列車に合わせ、プライニングしようかと考え中。

駐車場もありますが、只見線旅人御用達の宿です。

いよいよ、終点の只見駅です。2011(平成23)年の新潟福島豪雨により、只見から会津川口間の鉄橋が流失するなど甚大な災害に見舞われました。JRが地域のタクシー会社に代行バスを委託してからもう10年以上。沿線自治体が出費し、復旧工事が始まったのは2018(平成30)年。4年の歳月をかけ、やっと2022(令和4)年に全線復旧する見通しです。

小出を13時15分に出発して、14時28分只見到着。夏休みだということもあり、1日3本ありましたが、現在は、1日2本しか来ません。小出7時58分→只見9時10分、その次は17時15分→只見18時28分。

ここに降り立ったのは8年ぶりです。初めて来たときはゴールデンウィークの5月5日。駅前の広場にまだ雪が残っていたのに驚いていたのは覚えています。

今も国鉄のキハ40や47が運行していれば、懐かしさも倍増するのに・・・。

代行バスへの乗りかえタイムは4分しかありません。急げ、急げっ!

後ろに振り向いてパチリ。

直営駅なので、制服はJR東日本の正社員が着用するものです。

1日2本しかないのに、POS端末が設置されています。自動券売機がないので、きっぷは端末で発券しますが、みどりの窓口がある会津若松駅に電話で空席状況を照会し、補充券に座席番号を転記するかも・・・。

この画像は友人が撮ってきたものを拝借。(2013(平成25)年5月6日只見駅)小出方面に向かって撮影されたものです。

田子倉湖。もしかしたら、このあたりに田子倉駅の跡が見られるかも!?と左側の座席に移し・・・

今でも残っている遺構を通過。窓ガラスが反射しており、少しわかりづらいですが、写真の右側にホームのベンチが見えます。

1971(昭和46)年、只見線が全線開通した年でもあります。この付近でも需要ありとして田子倉駅として開業しましたが、紅葉シーズンに観光客が利用する程度で年間を通して利用者がいない理由により、2001(平成13)年に臨時駅に格下げ。2011(平成23)年の新潟福島集中豪雨により、休止の形で営業は続けていましたが、2013(平成25)年に廃駅。

しばらく秘境っぽい風景が続き・・・

新潟県の大白川を出ておよそ30分後、やっと開けてきました。福島県只見町に入りました。普通列車なのに20キロをノンストップとは北海道の石勝線とほぼ同じくらいです。

新夕張ー占冠(しむかっぷ)34.3キロ

占冠ートマム 21.3キロ

トマムー 新得 33.8キロ

この区間は普通列車が1本もないので、特急のみ。新夕張を出て途中の駅は占冠、トマム、新得まで89.4キロ。運賃は1890円ですが、自由席に限って特急券は無料。青春18きっぷでも特例により乗れます。飯田線の90キロは辰野から田本まで途中の駅は47もあります。北海道のわずか2駅と長野県の47。同じ距離なのに、石勝線は1時間、飯田線はおよそ3時間かかる。

只見線の20キロを30分かけて走るのは険しい山岳区間なので、キハ110もそれほどスピードは出ていないからでしょう。速度を計算してみたら、60キロでした。

只見線と平行する国道292号線。Googleマップで確認すると、只見線の線路はほぼ直線だけど、道路は青ヶ島のようにつづら折りになっているところもあります。

しばらくすると、新潟県で最後になる大白川駅。

大白川を出ると、新潟県と福島県を超えたあたりの14.2キロ先に秘境駅の田子倉駅がありましたが、利用者減少に伴い2001(平成13)年、臨時駅に降格。2011(平成23)年の新潟福島豪雨の被害に遭い、営業休止。そのまま復活することはなく2年後の2013(平成25)年に廃駅。

大白川駅の両隣は「柿ノ木」「田子倉」だったのですが、現在は「入広瀬」「只見」のシールが貼られ、修正されています。

立派な駅舎なんだけど、ここでも無人駅です。2階はそば屋さんが営業中。

大白川を出ると、険しい山岳区間に入ります。キハ40やキハ47は国鉄時代の経費削減のためパワー不足のエンジン。苦しそうにエンジンの音を響かせながら走行していたんですけど、今に乗っているのはJRのキハ110。明らかに動力性能が向上。

ぼんやりと眺めつつ・・・・。