小幌駅の話ばかりで長すぎる!と思われたかも知れませんが、今回の旅テーマは「あこがれの北斗星で行く小幌駅」がメイン。光風明媚な海岸沿いの日高本線や幾寅はおまけ程度なので・・・。

9月18日に台風16号発生。その頃、北海道をすっぽり覆う進路予想が出ていましたが、過去のデータをくまなく調べてみるといつも北海道に上陸する前に温帯低気圧になって消滅するのがほとんどのパターン。あまり深く考え込まないようにしていましたが、やはり気になって毎日台風情報をチェック。消滅する前に名古屋あたりで激しい大雨。地下鉄や地下街に冠水被害が出たようです。

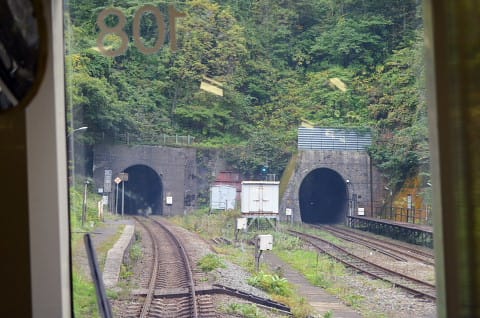

9月25日の小幌駅はご覧のとおり晴天なり。

小幌駅から乗るというのに、旅行用のスーツケース。(笑)

去年のリベンジを果たせ、よかったです。今度は真冬の小幌駅に行ってみたいと友人に相談してみましたが・・・・降りても、まわりは深い雪に覆われていて探検できる術がないと拒絶されてしまいました。数年前まで、噂の小幌仙人は真冬でもこの地で暮らしていました。まわりは深い雪で乗降客ゼロであっても、時刻表通りに停車し、ドア扱いもします。

1日で3本目、11時35分発長万部行きを待っているところ。目的地は様似、わざわざ長万部に戻らず室蘭方面に乗ればよいかも知れませんが・・・9時15分の次は15時22分。なんと6時間後。6時間も滞在していたら、ホテルのチェックイン時間に間に合わなくなってしまいます。いったん長万部に戻って、特急で向かったほうが時間的に余裕あり。

国鉄型の懐かしい、キハ40 1762。車歴は富士重工、1980(昭和55)年製造。1762になる前の製造番号は185。JR民営化による人員削減のため、平成4年にワンマン仕様の改造を受け、762。平成20年にパワーアップしたエンジンに置換したため、1762に変更されました。

所定の停車位置にぴたっと停車。ホームは1両分しか入らない長さでした。

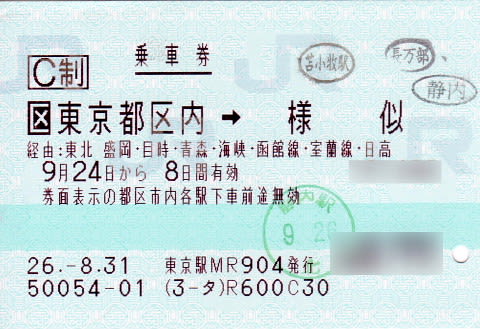

行きは【区】東京都区内→様似の乗車券で下車、その切符では逆戻りができないので、別途購入。再び特急で小幌を通過するので、「小幌から長万部」の往復券購入。小幌 → 長万部が「ゆき」、その逆は「かえり」。私は小幌住民でもなく、ただの旅行者だというのに、小幌を旅のはじまりにして、帰りも小幌は複雑な気分。

ワンマンカーなので、乗車駅の証明を示す整理券も出ていました。この整理券で東京に向かうとしたら、長万部からの特急で車内検札。持ち運べる小型の携帯乗車券発行機を操作し、「小幌 → 東京都区内 経由:静狩・函館線・海峡・津軽・奥羽・新青森・新幹線・東京」 ¥12,960」 「長万部 → 函館 自由席 【乗継】¥900」「函館 → 新青森 自由席 【乗継】¥860」「新青森 → 東京 立席特急券 ¥6,680」(函館か新青森の窓口でオンライン照会し、差額を少し払って指定席券に引き換え)の4枚のレシート出力かも・・・。(4枚で21,400円)

9月18日に台風16号発生。その頃、北海道をすっぽり覆う進路予想が出ていましたが、過去のデータをくまなく調べてみるといつも北海道に上陸する前に温帯低気圧になって消滅するのがほとんどのパターン。あまり深く考え込まないようにしていましたが、やはり気になって毎日台風情報をチェック。消滅する前に名古屋あたりで激しい大雨。地下鉄や地下街に冠水被害が出たようです。

9月25日の小幌駅はご覧のとおり晴天なり。

小幌駅から乗るというのに、旅行用のスーツケース。(笑)

去年のリベンジを果たせ、よかったです。今度は真冬の小幌駅に行ってみたいと友人に相談してみましたが・・・・降りても、まわりは深い雪に覆われていて探検できる術がないと拒絶されてしまいました。数年前まで、噂の小幌仙人は真冬でもこの地で暮らしていました。まわりは深い雪で乗降客ゼロであっても、時刻表通りに停車し、ドア扱いもします。

1日で3本目、11時35分発長万部行きを待っているところ。目的地は様似、わざわざ長万部に戻らず室蘭方面に乗ればよいかも知れませんが・・・9時15分の次は15時22分。なんと6時間後。6時間も滞在していたら、ホテルのチェックイン時間に間に合わなくなってしまいます。いったん長万部に戻って、特急で向かったほうが時間的に余裕あり。

国鉄型の懐かしい、キハ40 1762。車歴は富士重工、1980(昭和55)年製造。1762になる前の製造番号は185。JR民営化による人員削減のため、平成4年にワンマン仕様の改造を受け、762。平成20年にパワーアップしたエンジンに置換したため、1762に変更されました。

所定の停車位置にぴたっと停車。ホームは1両分しか入らない長さでした。

行きは【区】東京都区内→様似の乗車券で下車、その切符では逆戻りができないので、別途購入。再び特急で小幌を通過するので、「小幌から長万部」の往復券購入。小幌 → 長万部が「ゆき」、その逆は「かえり」。私は小幌住民でもなく、ただの旅行者だというのに、小幌を旅のはじまりにして、帰りも小幌は複雑な気分。

ワンマンカーなので、乗車駅の証明を示す整理券も出ていました。この整理券で東京に向かうとしたら、長万部からの特急で車内検札。持ち運べる小型の携帯乗車券発行機を操作し、「小幌 → 東京都区内 経由:静狩・函館線・海峡・津軽・奥羽・新青森・新幹線・東京」 ¥12,960」 「長万部 → 函館 自由席 【乗継】¥900」「函館 → 新青森 自由席 【乗継】¥860」「新青森 → 東京 立席特急券 ¥6,680」(函館か新青森の窓口でオンライン照会し、差額を少し払って指定席券に引き換え)の4枚のレシート出力かも・・・。(4枚で21,400円)