牛島を出ると、次は下浦。「浦」の文字を見るとどうしても気になる駅、北海道の日高本線の浦河駅。日高本線は苫小牧からえりも岬に近い様似まで146.5キロもある路線ですが、2015(平成27)年の1月、台風並みの爆発型低気圧が通過した際に鵡川から様似間の116.0キロが高波により線路が流されるなど被災。莫大な費用を投じての復旧工事は行われず、JR北海道の代行バスで6年間も続けましたが、2021(令和3)年3月31日をもちまして、被災区間の116キロは廃線になります。静内駅、浦河駅の「みどりの窓口」も今年の3月31日で終了。

静内駅は新しくて綺麗な駅だったんですが、浦河駅はこじんまりとしたのどかなローカル駅っぽい雰囲気があるのに、珍しくMR52のマルス端末が置かれている「みどりの窓口」。

被災4ヶ月前、まだ日高本線が動いていた頃、始発から終点まで全線の汽車旅。あの頃の記事は こちら。

2021年3月31日までの営業時間 静内駅 毎日07:20~18:40(自動券売機あり)、浦河駅(静内駅の駅員さんが 毎週水・土及び第2・第4月曜 12:00~16:20に出張)(自動券売機なし)。どちらもJR北海道社員による直営駅。116キロの鉄路が一気に消えてしまい、「みどりの窓口」のない空白地帯が広域化に。ますますJR北海道の路線図がスカスカになってしまいそうです。国鉄時代は全道網の目のように張り巡らされていたのに。

西日本なので、まだまだ明るいです。

次の駅もまた人名の・・・

石井駅。

次もまた難読駅。東京都府中市と同じ「ふちゅう」って読んでしまいそうですが、正しくは「こう」。

広島県の福塩線でも「府中」があり、広島県の府中は「ふちゅう」。有人が福塩線の府中駅で入場券を購入したとき、(塩)府中駅の表記。

ほかに府中駅ってありますかね・・・?東京都の府中は京王電鉄の駅なので、わざわざ(塩)とは付かないはず。友人がスマホで検索してみたら、やはり!!「四国のね、徳島線に府中駅があって、読みは「こう」」。そんな会話を交わした記憶があります。あの頃の記事は こちら。

阿波川島を出ると、次は「西麻植」駅。駅名の看板に読み方の平仮名が入っていないとなかなか読めない難読駅の部類に入ると思います。麻植と書いて、「おえ」。もともとこのあたりは「麻植郡」でしたが、2004(平成16)年、平成の大合併により消滅しました。現在は「吉野川市」。

鴨島駅。合併時に旧鴨島町を吉野川市の中心地になったので、みどりの窓口のある駅です。市の中心地らしく、駅名票も立派。今どきのLEDバックライト。発熱のある蛍光灯だとこのように薄くすることはできないので、LEDだと見分けができます。

次は麻植塚駅。西麻植があるので、順序からにすると東麻植になりますが、麻植塚。

さすがに西日本。なかなか日が暮れません。千葉だったら、16時30分頃は真っ暗になるのに、ここはまだまだ明るい。(12月18日の日没時間)

つぎは、「うしのしま」。思わずカメラを向けて撮影しましたが、縦の駅名票が薄くって判読できず。

今年の年賀状に載せる予定でしたが、はがきサイズの印字スペースのこともあるので、あえて見送り。牛の島、といえば、真っ先に思い付く島は青ヶ島。根室本線の末端、根室市内に「初田牛(はったうし)」という駅がありましたが、利用者減少により2019(平成31)年3月ダイヤ改正時に廃駅。丑年初日の駅名にふさわしいかなと思っていましたが、みどりの窓口の端末では「初田牛」が抹消されているので、発券できず。もし、中国ウィルスの拡がりがなく、初田牛駅も現役だったら、「初田牛(はったうし) → 特牛(こっとい) 経由:根室線・石勝・千歳線・室蘭線・函館線・新函館・新幹線・新青森・新幹線・東京・新幹線・新下関・山陽・山陰」の乗車券で今日は丑年初日でーす!特牛は牛丼の特盛りを連想してしまいそうですが、こっとい、と読む難読駅です。ちなみに幼年からずっと過ごしていた故郷の近くです」とお正月から笑えるようなネタにしようかなと思いましたが、やはり、中国ウィルスを一刻も早く封じ込めたい。京葉線の「この電車は君津行きです。君津ゆき」の案内に「君」の文字を分解すると「コロナ」とも読める。コロナはもうごめんです、という意味で「君津 → 後免」。

干支の駅名からお正月にふさわしい駅名と最初に思いついたのは2010(平成22)年年賀用の「幾寅 → 北日ノ出」。単純に寅年の「はつひので」。来年でもう一回りになるので、これでシリーズはやめようかと思いましたが、昨年の世相を現す駅名から駅名ゆきというシリーズ開始か!?話は戻りまして、JR北海道も中国ウィルスによる損害が甚だしく、今年3月ダイヤ改正で利用者の少ない18駅も廃止する予定。開業当時の姿で原型を留めている貫禄のある抜海駅や雄信内駅、朝礼台に物置待合室の糠南駅は、地元の自治体が存続費用を負担してくれることになったので、廃止にしない方針。北星駅もホーロー看板が掛けられていて、雰囲気がよい駅なのに名寄市に打診したところ、維持管理に移行しないとなっているので、残念ながら無くなります。

日本一秘境駅の小幌駅も観光資産としての「日本一」のブランドを守るため、地元の豊浦町が維持管理を負担してから今年で6年目になります。1年ごとの契約なので、2021年3月以降も存続。

小幌駅観光に力を入れているところがとてもすごいです。詳しくは こちら。

そして、札幌市に住んでいながらコロナ禍であっても定期的に小幌駅へ足しげく通い、駅ノート管理者のホームページは こちら。女性の方で、札幌市の薬剤師だそうです。

四国にある「牛島」駅の話が北海道に飛んでしまいました。JR北海道はかなりご無沙汰なので、そろそろ乗りに行きたいんですが・・・。

2月12日。11日は建国記念日で祝日。12日は金曜日、13日から14日は休日。12日だけ有給休暇を入れれば4連休になる。2月でも寒さ知らずの沖縄へジローやふてにゃんを連れてのんびり過ごそうと思っていたんですが、中国ウィルスのせいで取りやめ。WHOが武漢を調査しても、中国という国は昔から隠蔽国家。都合の悪いところは蓋をする。それで「コロナは中国からだと思う」という結論に至りました。「思う」はまだ白黒をつけてない状態。言い訳ばかりする中国に世界は見放されるのは必至。

12日は近くの施設で検証してから出勤する予定でしたが、いざ車に乗ろうとしたら、エンジンがかからない。ディスプレイのいろんなマークが点滅しては消える。かなりパニックになり、電話。最近は電話リレーサービスが出来ているおかげさまで、文字でコールして通話先との間に通訳オペレーターさん。ずっと昔からかなりお世話になっています。「ろう」はマイノリティなので、この仕組を開発してくださった方に感謝。症状を説明すると、「たぶん、バッテリーあがりに違いない?」と駆けつけてくれました。バッテリーは新車で購入してから3年以上も使い続け、劣化する前触れもなく、いきなりバッテリ上がり。新車3年目の車検では異常がなかったとはいえ、バッテリーの交換を申し出ればよかったかもしれません。もし、ここが青ヶ島だったら、自動車整備士を持つ、島で唯一の何でもよろず屋さんに連絡すれば、即時対応してくれそうな気がします。ここはあくまでも応急救護処置として、バッテリーに一時充電。自力で動けるようになったら、ディーラーなどのショップに持ち込み交換。

12日の船は、条件を付かず、無事に就航できました。7時半頃更新する予定だったのですが、車のトラブルに見舞われ、更新は失念。

定期的に鉄分を補充しておかないと精神的に支障をきたす体質なので、中国ウィルスの感染者が増え続けているさなかの冬至間近の旅行。その後、オーバーシュート。今日の東京都における感染者は307名になり、かなり減少に向かっています。

受験生がゲンを担ぐため、ここに訪ねては合格祈願する駅です。2010(平成22)年から無人駅になりましたが、それまでは窓口で「学駅」の入場券を販売。5枚揃えて購入すれば志望校への「ご入学」になり、買われて行く方が多いとか。

1度は降りて観察したいんですけど、時間が・・・。その代わり、学駅のことを詳しく書かれた上のサイトでお楽しみください。

駅前に家が建っていたりして、秘境駅ではなさそうです。

あいかわらず、縦の駅名票が薄い。験担ぎの駅なので、新品に交換しましょうよ、JR四国さん。

次は、阿波川島駅。徳島線は人名続きの駅なんですかね・・・。「川島」だけだったら、水戸線にあります。ちょうど1年前、水戸線、両毛線、八高線全線乗車の旅で「川島」を頭にインプット。

12月18日の17時前。ちょうど、今(2月13日)の千葉における日没時間は17時20分で真っ暗になる。ほぼ同じかな。

まもなく、次の駅に接近します。

3~40代の鉄道に詳しい人は全国の自治体名はほとんど頭の中にインプットしていると思いますが、「徳島県吉野川市」の文字を見ると平成大合併により新しくできた市の名前?と思い、調べてみたら、2004(平成16)年から施行。ここはもともと麻植(おえ)郡山川町。

川田さんのツールは四国かと思いましたが、そうでないようです。特定の地域のみ「川田」さんが多いところはなく、ほぼ全国。

次は、阿波山川駅。

こちらは「阿波」を冠していますが、「山川」だけでしたら、鹿児島県の指宿枕崎線の駅にあります。JR有人駅で最南端の駅。一時は無人駅だった時期もありましたが、「有人駅最南端」のブランドを継続させるため、JR九州が地元の住民に駅業務を委託するようになり、平日のみ16時から18時まで窓口は開きます。運賃を自動的に計算し、発券できるPOS端末は置かれていないので、料金が判明できる近距離の軟券のみ発売になるだろうと思います。山川から稚内までとリクエストしても軟券に記入して売ってくれるかどうかは不明。マルスが置かれている指宿駅に電話して、運賃を照会して転記することもできそうな気がしますが・・・。

川田駅もそうだけど、縦の駅名票がかなり劣化しているのか薄くなっています。

次の駅は山瀬。

ここでも人名の山瀬さんがいます。辻、江口、半田、小島、川田、山川、山瀬・・・。次は、やっと「学」駅。駅名の名前は「がく」でも、男性の名前によくある「まなぶ」。

貞光駅。「貞」の文字を見るとホラー映画の「貞子」を連想・・・。

今乗っている車両はJR四国発足後製造された1000系だけど、向かいは2006(平成18)年デビューの新型、1500系。車両が新しくなるほど、少ない動力のエネルギーで動かすエコロジー、しかも車椅子の方も安心して乗れるようにスペースも設けています。

次は小島駅。

学校帰りの学生さんかな・・・。

次は穴吹駅です。阿波池田を出て、ずーっと「みどりの窓口」空白地帯ですが、ここに来てやっと、設置駅。美馬市を代表する駅なので、貫禄のある木造駅舎。

穴吹工務店という有名なメーカーの名前は一度くらいは聞いたことがあると思います。駅名からにすると、ここに本社があるところ?と思いましたが、ここ徳島県ではなく、香川県高松市でした。

吉野川支流の穴吹川を渡って・・・。今の時間16時25分。「学」駅まであと12.4キロ。この明るさ持ちこたえるか・・・!?

三加茂駅から江口駅で見かけたもの。山の斜面に住宅。

ジグザクのガードレールが山頂まで続いているのが見えるので、山の上で暮らしている方がいらっしゃるそうです。電気は電柱さえあれば送電はできるけど、水道は給水ポンプかな。

江口駅停車。「三好郡東みよし町」と書かれています。

今の時間、16時。このあたりの日没時刻を調べるとこの日は17時なので、明るい時間帯はあと1時間。関東から西日本へ旅行すると、外が暗くなる時間が3~40分くらい遅いので、時計を見て「あれ?いつもなら暗くなる時間なのにまだ明るい」と思うことも・・・。

阿波半田駅に向かう途中の風景。

阿波半田駅舎。駅舎とホームまでが離れているなあと思ったら、昔は上下線交換ができる島式ホームで駅舎側も線路は敷かれていたようです。1914(大正3)年建築のもの。東京駅丸の内側駅舎と同期。

ここは「阿波」を冠しているけど、「半田」だけはJR東海の武豊線にあります。伊東線およびJR東海の未乘区間を片付けに伊東まで行って、この日のうちに半田駅のホテルに泊まって、翌朝は半田から武豊、武豊から伊勢奥津に向かう途中の名古屋駅で新元号発表前の平成最後の旅行と銘打ち、昭和から平成行きの乗車券だけではなく、鶴見線の昭和駅から枝分かれするような乗車券を多量購入。ちょうど駅員さんも鉄道ファンなのか全国の駅名や線名もぜーんぶ頭にインプット。何も見ずにリクエスト通りにマルス端末を操作し、あれほどの多量であってもあっという間に発券。奇しくも、令和の語呂合わせとなる名古屋駅MR18発行。18番窓口に誘導されたのは令和になっても相変わらず旅行を楽しんでくださいのメッセージになりそうですが・・・令和元年は千葉を襲った熾烈な台風、令和2年も中国ウィルス。今年は令和3年。もう中国ウィルスは閉じ込め、以前のような生活に戻れば・・・。

ここはもともと美馬郡半田町。平成の大合併により、となりの貞光町、一宇村と合併し、美馬郡つるぎ町になりました。「市」になる条件は合併して人口5万人以上、 中心の市街地を形成している区域内にある戸数が全戸数の6割以上が条件なので、それを満たさなければ合併後も「町」のままになったようです。

目的地の徳島まであと1時間20分。前回の2017(平成29)年は特急、その前々回は徳島から朝倉行き、経由:高徳・徳島線・土讃線の乗車券でキハ47に乗ったような記憶が・・・(1999年)

徳島線と名乗っておきながら、佃から徳島の1つ手前の佐古までの67.5キロ。実質列車は便宜を図るため、阿波池田から徳島までの土讃線(阿波池田ー佃)、徳島線(佃ー佐古)、高徳線(佐古ー徳島)の3つの路線を走行。

阿波池田を出発した汽車は佃で徳島線に入り、最初の駅は「辻」。

気になる「辻」の漢字は・・・

辶 (しんにょう)は2点なのに、こちらの駅名票は1つ。姓名に「ツジ」が付くお客様からの書類に、しんようへんが1点になっていたり、2点・・・。パソコンで変換しても、「辻」のみ出ているので、1点のは出て来ない。

山口県の山陽本線にも「四辻(よつつじ)」駅、東海道本線の「辻堂(つじどう)」駅がありますが、画像検索すると、やはり、1点。

四辻駅の自動券売機で発券された近距離のきっぷを確認すると、駅名票と同じく1点。全国のみどりの窓口で設置されているマルス端末で発券するとしても、駅名票と全く同じ1点で発券されるか気になり、みどりの窓口のある「辻堂駅」の画像検索で確認したら、駅名票と全くおなじ1点。今の職場に変わる前までは東海道本線の「辻堂駅」を通っても、しんにょうが1点や2点の違いを気にしていなかったんですが・・・。

徳島線の相性名称は「よしの川ブルーライン」なので、終点の佐古までずーっと吉野川と並行しながらの走行。

駅前の大型量販店といえば「ヨドバシカメラ」「ビックカメラ」、郊外型店舗は「ヤマダ電機」「ケーズデンキ」だけど、四国では大阪から西日本に多く店舗がある「エディオン」。大型量販店の空白地帯に、個人経営の大型電気屋さんもありました。

まもなく、次の駅に停車。

阿波加茂駅でした。「加茂」と付く駅は他にも関西本線の加茂。京都府内にあります。あとは・・・島根県の木次線にも「加茂中」。

次は・・・

三加茂。阿波加茂駅が本家でこちらはサブの「加茂」。

駅の向かい側は「金丸八幡神社」。

徳島線の特急は「剣山(つるぎさん)」号が走っていますが、剣山は徳島方面に向かって右側なので、この山ではないのは確か。徳島までながーい道のりです。

坪尻を出ると、箸蔵駅、佃駅に停まって、まもなく阿波池田駅。あっという間です。厳密に言うと、佃で徳島線に分岐するので、佃で下車して汽車を待てばいいですが・・・阿波池田から坪尻まで別途の往復乗車券を購入しているので、佃から阿波池田間は重複乗車。

徳島行きは3番線ホーム。15時39分発。今の時間15時12分、待ち時間27分なので、一度改札を出ます。

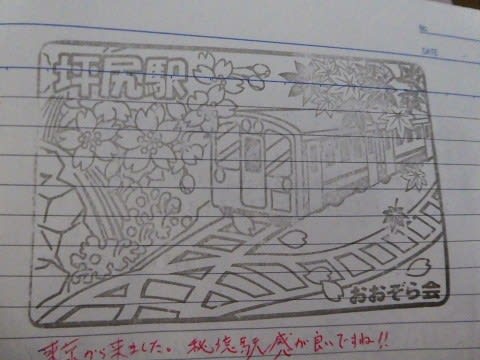

坪尻行きの乗車券に入鋏した駅員さんと同じ方だったので、坪尻からの帰りだったのかと乗車記念のスタンプを押してもらい、お持ち帰り~。

12月18日は1年の中で昼間が最も短くなる冬至の近くなので、まだ15時だというのに夕方・・・。

今度はこの切符で再び改札口へ。さっきと同じ駅員さんが経由欄をちらっと確認。

新しい駅名標。昔の蛍光灯タイプは熱を発するので、厚い看板がぶら下がっていましたが、現在のLEDは省エネ、あまり発熱しないので、薄くなっています。国内における蛍光ランプは昭和15(1940)年に開発。それまではほとんどフィラメントの白熱ランプなので、省エネの蛍光灯が初めてこの世に出たときはものすごく斬新だった。現在は、少しずつ蛍光灯からLEDに切り替えつつ・・・。

坪尻駅でも似たようなものを見かけましたが、こちらははっきりと水飲み場だとわかりますが、坪尻駅のは噴水なのか、水飲み場なのかちょっとわかりづらい。

徳島行きは2両編成、ワンマンではなく車掌さんも乗務します。

新型2700系のアンパンマンバージョン。

観光列車の四国千年ものがたりが入線。時刻表には載っていませんが、上りは阿波池田駅に停まり、ホームで何かのイベントが行われます。12月18日JR四国の現行制帽を並べ、撮影会。私たちが乗りに行った2017(平成29)年当時はあっという間に満席になり、JR西日本e5489会員の電話予約を使うなどいろんな作戦を要したのですが、今、ホームページの空席情報を確認するとすべて「空席あり」。中国ウィルスのせいで緊急事態宣言が出ていないエリアであっても旅行できる状況ではないからでしょうか・・・。緊急事態宣言がまた1ヶ月延期し、解除は3月7日となりました。隠蔽&責任転嫁の国家、中国のせいでとんだ迷惑を!!と愚痴・・・はやめておきます。

出発時はガラガラな状態だけど、途中から学校帰りの学生達でまあまあ混んでいました。

中国ウィルス対策のJR四国バージョン。北海道から九州まで6社いっせいに対策を宣伝中。もうこんなのうんざりするので、一刻もはやく中国ウィルスの閉じ込めを・・・。

坪尻駅におよそ1時間。十分秘境駅を味わったので、今度は阿波池田駅に戻ります。駅スタンプだけではなく、「坪尻駅入鋏済」のゴム印も一緒に置かれていたら、自分で捺印してここから乗車しましたという証明になれば・・・。

特急ならそのまま本線を通り過ぎてしまいますが・・・

坪尻駅も停まる普通列車なので、スイッチバックの線路に入線。前の運転士さんがハンドルを取り外し、後ろへ移動。

坪尻駅ホームに入線。そこから動画に切り替え。(動画といっても続きではなく、通過する特急南風も先に編集してしまいました)

坪尻駅停車後、ドアが開きました。乗ろうとしたら、げっ!!ドアが閉まってる!!置いてきぼりを食らうと困るので、運転士さんに(乗りまーす!!)と手を振りながら必死にアピール。すると、運転士さんがドア越しで(私があそこに戻ったら開けるで)と簡単な身振り。びっくりしたけど、ちょっと安堵。

運転席前の座席に移動。時刻表を確認すると、14時52分到着。2分後の54分出発なので、ドアを閉められたからといってすぐ出発するわけではなく、焦らなくてもよかったです。実際、駅の待合室に「阿波池田方面の列車は到着後下車のためにドアが開き、運転士が前の座席に移動後、乗車のために再びドアが開きます」といったような内容のポスターが貼られているのをすっかり忘れてしまった。

坪尻駅待合室にある展示コーナー。最初はよくできている模型?と思いましたが、ホンモノの写真。いつ頃の写真なのかは書いていませんが、たぶん、昭和57,か8年頃??写っている国鉄車両のうち、上にある急行のキハ28や58は淘汰、DE10は貨物列車の構内入れ替え作業用にたまに出る程度、牽引する旧型客車はもう淘汰。

常に生け花が飾られているということはどなたか定期的にメンテナンスが行われている証拠。

駅の屋根に苔がついています。

階段も苔。山間の谷底なので、それほど湿度が高いことがうかがえます。

白い椿かな・・・?もしかしたら、開業時に小さな苗を植えて、今はこんなに大きくなっているってことかも知れません。

南国ムードが漂う樹木。

開業当時の「坪尻駅」看板はどのようなデザインだったのか気になります。

2度も盗難にあっている初代の駅スタンプ。今は依然行方不明のままです。

これは2代目のスタンプ。しっかりとチェーンをかけて施錠しているので、セキュリティーはしっかりとガード。

スタンプ台の下にあるボックスを開けてみたら・・・

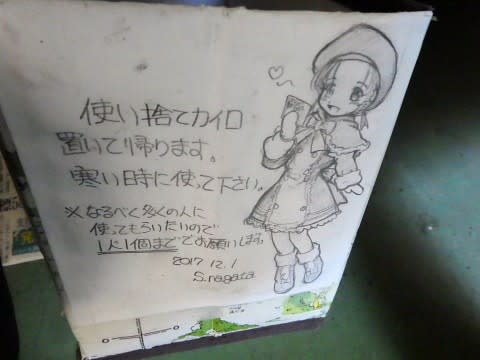

坪尻駅熱狂マニアからマニアへ暖かい思いやり。カイロやティッシュも入っていました。冬の間の気温がかなり下がるので、カイロでも温まってくださいってことでしょう。お気遣いありがとうございます。2017(平成29)年に置かれ、今も在庫があるので無くなり次第、定期的に補充する方がいらっしゃるかも知れません。もし、ここが氷点下の北海道だったら、ありがたくカイロをいただくかも知れませんが、今の気温は8度。厚着さえしていれば、暖かいですし・・・。

坪尻駅の位置を確認すると、駅の玄関があるのが西側。北に向かうとしたら、多度津や坂出方面。南はもちろん高知。東側の急傾斜を登ると国道32号線に出られますが、こちら西側は木屋床集落方面です。どちらも徒歩30分くらい。

どの部分が道なのかちょっとわからない。11月~2月ならマムシが出る心配はありませんが、蛇が外を出歩くシーズンはかなり危険です。万が一、マムシに噛まれてスマホから119番をダイヤルしても、救急車が通れるような道はないので、命の保障はありません。

冬以外のシーズンはあまり駅の回りを出歩かないほうが安全でしょう。坪尻駅でマムシに噛まれたという話は聞いていませんので、ファンの方々たちは慎重に行動されているのではと思います。

ここからあそこ(国道32号線)まで行くのにおよそ600mだそうです。平らなところなら歩いて行ける距離ですが、かなり急傾斜だと登り切るまで時間がかかりそう。

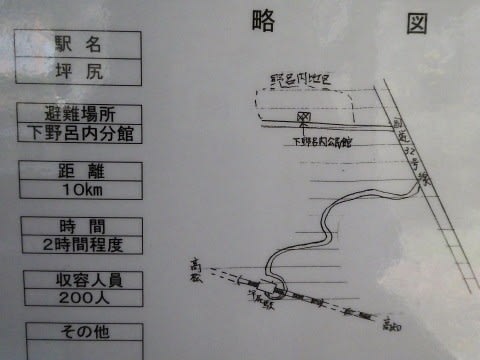

万が一、災害により坪尻駅で運行取りやめになった場合の代行移送による乗り場の案内図。廃屋前の道路を通って、0.5キロ、20分と書かれています。私の足だったら、40分かかりそう。

最寄りの避難場所は10キロ先の公民館。徒歩2時間程度なんだけど、あまり現実的ではない。地元の自治体、三好市は地元の住民だけではなく、市内に来訪中の方々も守る立場なので、坪尻駅に取り残された方々の情報を収集してワゴンまたはバスを手配し、公民館まで送る途中で通行止めにならなければ・・・と思います。

駅待合室では、坪尻駅熱狂マニアのためにいろんな展示物や写真作品などが飾られているので、それが楽しくて時間が経つのも忘れてしまいそうです。

ここから四国最大の都市、高松まで1300円なんですよ。つまり、高松からでも近郊区間(64.8キロ)。ここは徳島県内だけど、徳島までの運賃は見当たらないので、1300円より超えるエリアだと察することもできます。

坪尻駅のゴミ箱で見つけたもの。ゴミ箱にいろんなモノがあふれているのを見て、「秘境駅に行くんだったら、ゴミは自分で持ち帰りましょう!」って思いますが、そこにゴミ箱があるとつい捨てたくなるのが人間の性。

安芸の文字を見て、一瞬広島?と思いましたが、電話番号が広島なら082。0887なので、高知県の安芸。しかし、ここから100キロ以上も離れており、かなり遠いなんですよ。13時52分の1本前は、8時15分。逆算してみると、安芸駅から坪尻駅に8時15分到着する列車に接続できるはずがない。私が来る1本前に来て、捨てたとしたら、どうやって!?とラベルをしげしげと眺めてみたら、今日は12月18日。これは17日と印字されているので、前日。安芸11:19→後免12:00、特急南風12号で阿波池田に13:22、13:35の汽車で坪尻の足取りを掴んだ!ここで捨てられたゴミはボランティアさんが回収し、となりの箸蔵まで排出すると思うんですけど、秘境駅に行くならゴミが出ないように工夫を。もし、出たら、ちゃんと持ち帰って坪尻駅以外のゴミ箱へ!!

12月の坪尻駅は気温5度。さむ~いです。

駅スタンプを2度も盗難にあい、新しく作ればよいというわけではなく、寄贈された方および坪尻駅来訪を楽しみにしてる全国からの旅人の気持ちを踏みにじる行為になりますので、絶対にしないで欲しいと呼びかける文書が貼られていました。1度目の盗難はなぜか1300キロ離れた青森県の津軽線、中沢駅で捨てられ、再び坪尻に戻したのに、2度目の盗難にあいました。旧スタンプの在処など些細な情報があれば、阿波池田駅まで知らせて欲しいとのことです。長い間スタンプ無しでははるばる遠いところから訪ねられてくる旅人の期待に応えられなくなってしまいますので、新しく作成いたしました。文字が小さくて写真では見えづらいので、要約しました。

この家の主だった靴もあちこち散乱・・・。

子ども靴のようだけど、持ち主は現在、推定40~50代かな?坪尻駅から小学校に通っていた、ということになります。今は三好市になっていますが、もともとは三好郡池田町。駅から舗装されていない急勾配の坂道で木屋床集落まで徒歩30分、そこから徒歩30分で今はもう廃校になってしまった西山小学校。この靴を履いて片道1時間の学校まで通っていたのか、となりの箸蔵まで汽車で通っていたのか、想像をかき立ててしまいました。

坪尻駅反対側の獣道は国道32号線につながっていて、坪尻バス停もあります。ちなみに「坪尻駅入口」の看板もありますが、そこからの利用者はきっといないでしょう・・・。6年前に来たときは廃屋の前に不法投棄されたバイクがありましたが、今はきれいに撤去されています。あの坂道を30分かけて担ぐのも大変なので、たぶん、汽車で運ばれるとしたら、となりは香川県の讃岐財田駅なので、徳島県内で出た不法投棄のゴミを香川県に持ち込まれるのは拒否されるので、きっと箸蔵駅で搬出したに違いない。それにしても、バイクで降りてきて、廃屋の前に捨てて帰りの足は汽車だったかも知れない。

今度は駅へ戻ります。日本一秘境駅の小幌駅(北海道の室蘭本線)だったら、警報付きの遮断機がついていますが、こちらは全然ついていないので、時刻表を念入り確認。小幌駅も1日3本しか停まりませんが、函館から札幌間の特急「北斗」や貨物列車がひっきりなく通過しているので、遮断機があったほうがとても安全。

今の時間からにすると1番近い列車は14時18分通過予定高知行き。腕時計は「14時15分」の表示、3分前だから、今のうちに渡っちゃえ!はかなり危険。完全に通過しているのを見届けてから渡ったほうが安心。ところが・・・14時18分になっても,特急は来ない。「遅れているのかなぁ・・」とひたすら待ち続け・・・3分後の14時21分頃、やっと

通り過ぎました!!2019(令和元)年デビューの新型特急、2700系。いいなあ~高知から阿波池田まで乗ったときは旧型の2000系。JR四国だけ他社みたいにキハ〇〇〇と名乗らず、大手私鉄のようにデビュー順に形式の番号を割り当てられているようです。キハ何々系のほうが分類上の整理がつくんだけどな・・・。

もう年末に差し掛かる頃なんだけど、この光景はまるで11月。

こんなところに駅があるなんて珍しいんですけど、1950(昭和25)年開業当時、今のような国道が通っていなくて移動手段は鉄道しかなかった時代もありました。

この方面に歩けば、30分で木屋床集落へ行けます。つまり、山の谷間に駅があるってことになります。

JR四国様式の駅名票。JR西日本の兄弟とはいえ、少し異なる点は、四国は都道府県名、市町村名入り。ここは秘境駅であっても、「村」ではなく三好市。小和田駅も、静岡県浜松市天竜区。なんと政令都市。

お手洗い前にありましたが、これは多分、池の跡地?金魚でも飼っていたんでしょうか。真ん中にあるモノは灰皿スタンドのように見えるけど、これはたぶん噴水??

最初に訪ねた2014(平成26)年頃は使えていた状態だと思います。秘境駅ブームにより、来訪者も増え・・・バキュームカーが来られるような場所ではないし、汚物を処理できる術もなくやむを得ず今は「使用禁止」に。1950(昭和25)年開業当時はどうやって処理していたのか謎だらけなんですが・・・。山口県のなーにもない田舎に住んでいた頃は今のような浄化増もなかった。タンクにたまっていたら、ふたを開けて肥柄杓(今はもうすっかり死語となっていますが、「こえびしゃく」と言います)で大きな肥ばけつに汲み取り、担ぎ棒に2つのばけつをぶら下がって、畑にばらまくのが普通だったそうです。

閉鎖されている扉の上部にわずかな隙間があったので、そこから内部を撮影。さすがに昭和のトイレ。ぼっとんトイレの穴は昼間でも真っ暗。夜になると、穴からぬ~っと人間の手が伸びて来るとか、真っ暗な穴からお化けらしき顔が出てきたとか・・昭和2、30年代頃の子ども達で拡がった怖い話。

開業当時から手つかずの状態の駅舎だけど、今の時代にふさわしくLED照明。新築の建築物は100%LED照明になり、昭和の産物、「蛍光灯」は需要が減りつつ・・・。平成の半ば頃建てたものはまだLEDが普及されていないので、蛍光灯のソケットが残っていますが、それに対応できるLED蛍光ランプも最近出ています。令和の新しい色は「温白色」。電球色と白色の真ん中の色合い、新しい建築物ではよく見かけます。オフィスなどは集中力を要求するところは「昼白色」。今の職場ではLEDの「昼白色」だけど、古いところは蛍光灯の「白色」。その光源のもとで仕事をすると懐かしの「ザ・昭和」。国鉄の車両はすべて「白色」の蛍光灯なので、それも懐かしさもある。(今の新しい車両はLEDになっているところが多い)

待合所1号の資産票のようだけど、取得日「昭和25年〇月〇日」と記載すべきところを漏れている。

下りの阿波池田方面はこの3本だけ。半世紀以上昔のダイヤはどうなっている?と調べてみたら、1964(昭和39)年10月の時刻表復刻版によると、停車の数は多かった。しかも高松発須崎行きの夜行列車もあった。下りの2時は通過しているけど、上り(高松行き)の2時は停車。最終列車も23時台。昔だったら、深夜帯でも停車するほど需要があった。

坪尻駅還暦記念。開業は1950年なので、60年加算すると2010(平成22)年だけど、ちょっと違う。「つぼじり」の駅名が国鉄様式になっているし、平成22年当時、JR四国ではキハ28や58が淘汰しているので、1990(平成2)年頃ではないですか?

こちらはJR四国様式の駅名なので、現代の夏風景。

初代のスタンプは平成20(2008)年、地元の「おおぞら会」が寄贈されたものだけど、平成22(2010)年、盗難に遭いました。平成22年4月22日に坪尻駅から1300キロ離れた青森県の津軽線中沢駅で発見。

往復2600キロの旅を終え、元の位置に戻したはずなんですが・・・2016(平成28)年頃また盗難に遭いました。

それがそのスタンプだとわかりやすく、説明されていますが、初代のものは残念ながら行方不明になっています。良心が咎められるようでしたら、どうにかこっそりと元の位置に戻して欲しいものです。

ずっと「紛失している状態」だと、せっかく訪ねてきた観光客を楽しませることができないと思い、「おおぞら会」が再び2代目のスタンプを製造し、今度はチェーンを取り付けての配置。

初代のデザインとは微妙に異なりますが、ちょっとコンパクトになり、JR四国の文字が入っているのでJR公認のもの。

ニッポンは「はんこ文化」が根付いているので、駅スタンプ、郵便局も風景印。きっぷの券面にも途中下車印や所属する車掌区の名称が入っている検札チケッターなどもその土地に行かないと、押してもらえない。収集家にとってそれが魅力だそうです。中国ウィルスの影響により、乗客からきっぷを受け取り、検札チケッターでの入鋏を省略しているところが増えているそうです。

乗客からのきっぷに中国ウィルスが含まれているとは限らないし、ちゃんと押印してもらって記念にとっておきたいのに。

坪尻駅に到着すると、私が下車して入れ替わりにどなたか乗って行かれたので、きっと、この方が書き残したかも知れない。

えええええーっ!!昨日の17日に私と全く同じプランを考えていたお方もいらっしゃいました!!坪尻駅は秘境駅であっても、そこそこのマニアによる乗降客がいるので、廃駅に追いやられるのは難しく、存続させる可能性が高い。

坪尻駅真正面。1950(昭和25)開業当時のままの駅舎なので、独特の趣がまだ残っています。右側はもと駅事務室があったところですが、今は板で塞がれており、中身の様子はうかがえません。

渋谷駅前ならスクランブル交差点、新宿駅東口は日本一歓楽街の歌舞伎町。池袋駅東口は西武百貨店や西口も東武百貨店。中国ウィルスのせいで昨年の緊急事態宣言が出たときは相次ぐ臨時休業により、渋谷のスクランブル交差点も数名程度の歩行者とか、がらーんとした状況でしたが、今回の緊急事態宣言は前回と異なり、臨時休業無し。時短営業なので、今でも多くの人が行き交っていて、今は緊急事態宣言発令中だとは思えないとかニュースに出ています。今日だけで中国ウィスル感染者が全国7000人超え。これは異常な増え方。どんなに気をつけていても、中国ウィルスは目に見えないものなので、知らないうちに感染されて突然咳き込んだり、味覚がわからなくなったり、高熱になることもあるそうです。

東京の駅前とは異なり、坪尻駅前の様子。本当になーーーーにもなく、「マムシに注意」立て札があるだけ。

この駅の定期利用者は数年前までは1名。テレビの「ナニコレ珍百景」の取材を受けるなど、有名人になりました。数年前といっても、記録を確認すると2010(平成22)年。もう11年前になるんですかね・・・。2010年当時、駅を利用するおじいさんは82歳と報じられ、通院のため定期的に利用しているとのこと。今は残念ながらお亡くなりになりました。そんなおじいさんを見ていたお孫さんがJR四国に入社し、坪尻駅に停車する四国千年まんなか物語のアテンダントさんとして勤務するようになったとテレビで見たような記憶があります。(2017年当時)その列車の種別は観光向けの「特急」だけど、坪尻駅はスイッチバックが備え付けられているので、ここでも観光名所として宣伝するため停車します。

まるで11月のようだけど、撮影日は12月18日なんです。

ん!?さっきから、うるさいんだよな、バタバタバタバババ・・・音が。補聴器は自動車を運転するのみ使うんだけど、今回は中国ウィルス対策のため、宿泊先の部屋に入るまでずーっと1日中装着。理由は、車内で咳やくしゃみの音をキャッチし、別の場所へ移動。今回ではないんだけど、かなり前になりますが、私の後ろでずーっとゴホッ、ゴホン!!としきりに咳がする音。風邪なのか、喘息なのか・・・よくわからない。ただの喘息なら人に感染しないけれど、今のご時世、どうしても気になるので申し訳ないけど、別の場所へ移動。外出時の大声で会話する場所や咳やくしゃみの音がしたら、要警戒。中国ウィスルが収まったら、補聴器はしまうんですけど。

うるさい音はこれ。坪尻駅真上にヘリコプター。通り過ぎるならまたしも、さっきから同じ場所を旋回している。しんと静まり返る秘境駅を楽しみたいなので、はやくどっかへ行けってば!!