今日からあっという間に5月!

伊豆大島へは、3月中旬なのであれから1ヶ月半ほど経ってしまいました。

本当に早いですな・・・。

今日は波浮港にある旅館みなとやの動画をアップしてみます。

ドックおじさん(父)がみなとやの建物を見たとたん、「今夜の宿泊はここなんですか!?ずいぶんと趣のある宿だな」と信じてしまったみたいです。

檜原村の「たから荘」のように茅葺き屋敷の旅館とかそういった建物を好んでいるので、似たようなものなんでしょうか。(笑)

みなとや旅館は明治から昭和初期にかけて、観光客や波浮港に立ち寄った乗組員たちが利用していた旅館。

当時を再現する等身大の人形や、繁盛だった頃の写真などの資料が見られます。

お風呂も昔の人は体が小さかったせいか、湯船も小さめになっていました。

当時はとても宿泊客で混雑していたため、洗面所の蛇口も多く取り付けられていたり、階段も2ヶ所造られているところが特徴になっています。

動画は1分30秒、今回は字幕なしで編集。(音声はカットしました)

大島の地層断面からはお隣の利島(としま)、新島が望めます。

三宅島も小さく、御蔵島の島影はさすがに遠く、見えませんでした。

今度は波浮港の風景も少し編集してみました。

波浮港は昭和の佇まいがする、素敵なところです。

ずっと放置しておいたビデオカメラを取り出し、ちょっとだけ編集してみました。

大島空港近くの「季まま亭」の野菜カレーとアシタバピラフは逸品なので、お勧めです。

三原山の風景はちょうど1ケ月前の3月13日撮影、今頃の三原山は新緑で色づいているかも知れません。

伊豆大島の話は中途半端で終わってしまったような気がするので、続きです。

伊豆大島の話は中途半端で終わってしまったような気がするので、続きです。

レンタカー返却後は皮肉にもよいお天気、ホテルで手持ちぶさたになってしまいました。

何回も温泉に往来しているうちに夕方。

今夜の晩御飯は何が出るだろうかと楽しみにしていたら、ご覧のとおりでした。

昨夜と違うメニューです。

隣のテーブルは昨夜と全く同じメニュー。

お隣さんも(あれ?何で違うメニュー?)とそう思ったのか、時折ちらっと、見比べたりしていました。(笑) 「これは何ですか?」と聞いたところ、「サラシクジラです」とのこと。

「これは何ですか?」と聞いたところ、「サラシクジラです」とのこと。

詳しくはわかりませんが、クジラを乱獲してはならぬといったような条例があるのか、最近は見られなくなったものです。

大島で食べられるのは珍味のひとつかも・・・。 翌朝・・・

翌朝・・・

昨日までは白波立つ海面だったのに、今日はすごく凪いでいます。

大型旅船が見えますね。

ここで見えるというには、大島の中心地「元町港」発着だということがわかります。

朝ごはん。

朝ごはん。

自慢の一品は手作り豆腐とのことでした。

魚の開きは和朝食の定番。

シンプルな朝ごはんだけど、美味しくいただきました。

ごちそうさま。

また大島の続きあります

午後3時の高速船で館山に帰る予定だったが、本日の高速船は全便欠航になってしまったため、また同じホテルで一泊。

午後3時の高速船で館山に帰る予定だったが、本日の高速船は全便欠航になってしまったため、また同じホテルで一泊。

レンタカー返却後は晴れてきました・・・。

大島滞在中は曇っていたり、強風だったり、夜間は大雨・・・であまりすっきりしない天気だったのに、こんなに晴れていたら、もったいない。

手持ちぶさたなので、露天風呂にのんびり浸かるしかありません。 内湯。

内湯。

天然のお湯でしたが、ちょっぴり塩辛い。

1986(昭和61)年の三原山噴火でできた温泉なので、建物は比較的新しいです。

たくさん汗を流したあとは、水分補充するためシャワーの水を飲んだら・・・

温泉のかけ流しなのか、塩っぽい。

そういえば、部屋の水道も少ししょっぱい。

大島町の水道は海水をろ過したものではないかとホテルマンに聞いたところ、その通りですと返ってきました。

水道水は0.01%くらいの塩分でしょう。(飲めないというわけではありません)

伊豆諸島で1番美味しい!!のは御蔵島。

水道の蛇口をひねればミネラルウォーターが出てくるようなものです。

その水で入れたコーヒーは格別に美味しい。

2番目に美味しいと思えるところは青ヶ島。

雨水を貯めて簡易水道にしているみたいです。

青ヶ島の雨は化合物や不純物が混じっていなくて、天然の水。

ふれあいサウナで思いっきり汗を流したあとのロビー備え付けの冷水器で飲むと爽快。

式根島の水道はお隣の新島から海底送水管を通ってきます。

新島の水はどこから持ってくるのか不明でしたが、普通のお水でした。

八丈島も美味しいし、小笠原の父島、母島も問題なく飲めました。

ホテルのロビー。 元町港から歩いて行ける距離です。

元町港から歩いて行ける距離です。

しかし、高台にあるため、途中の坂道が大変かも・・・。

島の人たちは人情厚いので、港までの送迎サービスがつきます。

(大島だけではなく、伊豆諸島・小笠原全島そうでした) 大島の夕暮れ。

大島の夕暮れ。

手前の建物がなければきれいに撮れていたかも。

夕陽を見に元町港まで行っちゃえばよかった。 左側は利島がうっすら見えます。

左側は利島がうっすら見えます。

2000年に行ったきり、9年ぶり。

9年ぶりといっても、その島影を見るとまるで昨日のように思い出されます。

ランチは元町港から徒歩1分、大島の魚介類を楽しめる「南島館」(なんとうかん)という和食処でした。

ランチは元町港から徒歩1分、大島の魚介類を楽しめる「南島館」(なんとうかん)という和食処でした。

地魚を使った定食がメインのようなので、チャーハンセットを注文。

先にアシタバのおひたし、サザエの壺焼き、小さな貝類、地魚の刺身が運ばれてきました。

伊豆諸島でサザエがたくさん獲れるところはお隣の利島かと思っていたのに、大島も名産でした。

房総半島も名産、山口の日本海側も名産。

同じサザエといっても、味が地域ごとに異なるみたいです。

1番慣れているのは、伯母がよく送ってくれる山口のサザエ。

いつものサザエと違うので、ちょっぴり新鮮な味。 1日目は「明日葉ピラフ」。(大島空港付近の「季まま亭」)

1日目は「明日葉ピラフ」。(大島空港付近の「季まま亭」)

今回は「わかめチャーハン」。

ごちそうさまでした。

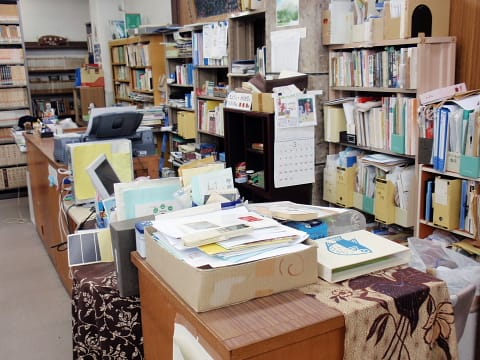

レンタカーの返却時間まで少し時間が余ったので、大島町立図書館へ。

レンタカーの返却時間まで少し時間が余ったので、大島町立図書館へ。

伊豆諸島・小笠原で公立図書館があるのは

大島・三宅島・八丈島・青ヶ島・(父島・母島)。

(父島は「小笠原村地域福祉センター父島図書室」、母島は「母島村民会館図書室」)

東京都の支庁が置かれている島に図書館があるのは共通していますが、青ヶ島も図書館があるのは昭和30年代、苦労の思いでせっかく青ヶ島に赴任したのに、3、4ケ月後に来る次の船で逃げてしまう教師が多いさなか、長い間小学校の教鞭を執った高津勉先生の意思が引き継がれているでしょう。

最初は無人カウンターかと思いましたが、職員が駐在していました。 郷土コーナーに行けば、大島のこと詳しく書かれている本に出会えるかも?と思ったら・・・・

郷土コーナーに行けば、大島のこと詳しく書かれている本に出会えるかも?と思ったら・・・・

「青ヶ島島史」、「青ヶ島の生活と文化」が鎮座していました。

大島なのに、なぜか青ヶ島。「今年も青ヶ島に来いよ、青ヶ島へ!」とまるで誘うかように、真っ先に目に止まったのはこの本。

実はこの本、のどから手が出るほど欲しいものなんです。(笑)

内地で読めるところは国立国会図書館だが、館外に持ち出すことは不可。

国立国会図書館へ行けない方のために最寄りの図書館を通して取り寄せることはできます。しかし、自宅に持ち帰ることはできず、館内での閲覧が原則になっています。

今日から2009年度、新年度の始まりです。

今日から2009年度、新年度の始まりです。

例年なら美しいサクラ満開で新年度の実感が出てくるはずなのに、今年はまだでした。(4月1日現在の開花状況は・・・まだ「つぼみ」)

大島の続きに戻ります。

世界の二枚貝コーナーで目を引くようなカラフルな貝殻がたくさん展示されていました。

ネコジタウミギクガイという珍しい名前をしていました。

全部カタカナだと覚えにくいので、「猫舌/海/聞く/貝」と頭の中で手話語彙をインプットすればすんなりと記憶できます。(笑)  覚え方は「飛行機貝」だけど、表記は「ヒオウギガイ」。

覚え方は「飛行機貝」だけど、表記は「ヒオウギガイ」。

ハン尚宮(母)いわく「貝にカラフルな色を塗っているかように見えるね」と。

まさしく、そのとおりでした。

貝がそのような色を出せるのは神秘的。

ヒオウギガイの成長標本。

小笠原で採取した、「笠貝(カサガイ)」。

御蔵島では「ヒラメ」、青ヶ島は「ヒラミ」と言うそうです。

ミドリパプアマイマイ。

ミドリパプアマイマイ。

「緑」+「パプアニューギニア」+「マイマイ」で覚えられます。

パプアニューギニアはオーストラリアの北部、地球最後の海洋楽園だと言われているそうです。

他にもたくさんありすぎましたが、実際に足を運ばれたほうが楽しいので、これ以降は割愛させていただきますね。

今日は3月30日。サクラの開花状況はまだまだ「つぼみ」のところが多いです。

まだ暖房中なので、今年は「冬」が長引いているみたい。

明後日からは4月1日、花冷えの状態で新年度を迎えるかな・・・。 ぱっと見ただけで「あるもの」を連想してしまいますが、これはベニオキナエビス。

ぱっと見ただけで「あるもの」を連想してしまいますが、これはベニオキナエビス。

何億年前から進化せず生き残っていた珍しい貝殻、世界で26種類しか生息していないそうです。

ちなみに日本で見られたのは房総半島から小笠原・沖縄にかけての海溝だそうです。 1963(昭和38)年5月15日発行の4円普通切手もベニオキナエビス。

1963(昭和38)年5月15日発行の4円普通切手もベニオキナエビス。

通信教育用として発行されたらしい。(現在は10円と5円の組み合わせで15円)

2000年頃、東京中央郵便局でたくさん買ってしまいました。

中途半端な4円なので、出番はなさそうです。

絵葉書に貼るのに4円切手だらけだと宛先やメッセージを書くスペースがなくなってしまいます。

今も海底で生きていたら、世紀の大発見になるかも・・・。 南の島でよく見かけるチャコ貝。

南の島でよく見かけるチャコ貝。

小笠原での体験ダイビングでインストラクターから「大きなチャコ貝に触れると手が挟まってしまうこともあるので、注意してください」と言われたことを思い出します。

この大きさだと挟むパワーもありそう。

小笠原でよく見かけるシャコ貝の身は紫色、じっとこちらの様子をうかがっているかようでした。

ホテルのシャンプーとコンディショナーは大島ならでの「椿」でした。

ホテルのシャンプーとコンディショナーは大島ならでの「椿」でした。

椿油から抽出されているので、サラサラとした洗い上がり、いい香りはしないけど、髪の感触が椿油の効果なのかツルツルになっていました。刺激もなく、頭皮にとても優しい製品です。

我が家のシャンプーとコンディショナーはこの製品に決まり!

伊豆諸島・小笠原のよい製品を取り入れ、積極的に消費することにより、その島の経済に貢献したいと思います。

伊豆大島・・・椿油シャンプー・コンディショナー・椿石鹸

青ヶ島・・・ひんぎゃの塩・あおちゅう・鬼辛・特製島だれ

母島・・・ラム酒&パッションリキュール

シャンプーの次はコンディショナーかと思ったら、2つともリンス効果があるみたいです。

オイルシャンプーだけでも、リンスと同じような働きをする椿油も含まれていました。

つまり、一緒に使わなくてもどちらか1つだけでも大丈夫でした。

都立大島公園から今度は貝の博物館「ぱれ・らめーる」に移動。

場所は波浮港の近くなので、これで大島の道路を1周したことになります。

大島1周道路は都道208号線、三原山方面は207号、一周道路から岡田港へは209号、短い区間なのに波浮港は210号線でした。

都道の中で1番好きなところは236号線の青ヶ島循環線、241号の母島の沖港北港線。

「236」と「241」の数字だけ忘れられないのは、風光明媚な景色だからでしょうか。

草苅正氏、伊藤宏氏、須田明氏の貝類コレクションを大島町に寄贈、世界の貝約4,500種類も展示されています。

これはアワビの貝殻。ドックおじさん(父)がこれを見ると、必ず大きさくらべ。

自己最高記録を更新するたびに記念の貝殻を取り替えていたのですが、2002(平成14)年8月、17センチ、800gの大きなアワビが最大でした。

(17センチは推定12年~13年かな)

その2年後の2004(平成16)年には故郷を離れてしまったので、これ以上取り替えることはなく、現在に至っています。

展示してあるアワビの大きさを見て「私の勝ちやな」とつぶやき。

世界最高記録のアワビなんて見たことないな・・・と検索してみたところ

・鮑のお話

千葉県御宿で伝説になっている、50センチの巨大アワビ。

(想像するだけでも怖い、化け物!? )

)

西暦1850年頃、12メートルのアワビがいたらしい???

他にもいろいろな貝を見てきました。続きはまた書きますね。

ここは伊豆大島の東側、泉津(せんづ)あたりの都立大島公園。

ここは伊豆大島の東側、泉津(せんづ)あたりの都立大島公園。

丸型の郵便ポストがあちこち目立っていました。

管轄は新東京支店大島集配センターでした。

取り集めは1日に2回、うちのところのポストは支店直轄なのに1日に1回。

椿園前は南国情緒ムードが漂いますね。 資料館に入ると、椿園の椿はおよそ500種類、約5000本を有する国内最大規模のものです、と丁寧に筆談で解説してくださいました。

資料館に入ると、椿園の椿はおよそ500種類、約5000本を有する国内最大規模のものです、と丁寧に筆談で解説してくださいました。

「椿は赤色の1つだけかと思っていたのに、500もあるのですか!?」

「さようでございます。もっとも珍しいのはあちらになります」

黄色の「椿」でした。中国から伝わってきた、金花茶(キンカチャ)。

「プリセンス雅子」。

これは皇太子妃の「雅子さま」に由来しているかな。

なるほど・・・プリセンスらしい愛想ふるまっていますね。

これも珍しい椿。

名前がいっぱいありすぎて、失念・・・

とてもでかい、椿。

とてもでかい、椿。

2月中旬から3月にかけては椿、椿、椿だらけです。

この季節だけ下田、熱海、東京、館山から大島へのアクセスがぐーんと便利になります。

すべて園内で咲いている椿を生けている、ホンモノでした。

(名前が見えるようにクリックすると大きな画像が表示されます)

1枚目

2枚目

3枚目

4枚目

1本1本デリケートな管理を要すものなので、その人柄なのか丁寧に解説をして下さいました。ありがとうございます。

3月14日の朝。

窓を見ると、強風にたたきつけるような大雨。

携帯電話のサイトで「東海汽船」を検索すると、

東京 → 館山 → 大島 ×(欠航)

大島 → 館山 → 東京 △(天候調査中) 10時頃発表

△の天候調査中は微妙なところだな?と思ったら、ドアのところでホテルマンが「入ってもいいですか?」と合図を送っていました。

「今日の船だけど、館山行きの高速船は95%の確率で欠航になる見込みです。

昨夜欠航した「かめりあ丸」が臨時として、14時入港、14時30分東京に向け出航します。

いかがなさいますか」

「東京に着くのは何時頃?」

「4時間なので、えっと・・・18時30分頃。今日は波が出ているので、19時頃」

「館山に車を置いているので、明日の高速船で帰ります」

「本日はどちらになりますか?」

ハン尚宮(母)「今日もこのホテルのままでいいじゃないの~」

「本日もまた宿泊したいので、よろしくお願いします」

「ははっ、ありがとうございます」

今夜の夕食も昨夜と違うメニューにしたいとお願いすると、

「はい、連泊のお客様には昨日とは違う内容をお出ししております」 朝ごはんでした。

朝ごはんでした。

島らしく、シンプルでヘルシー。

ハン尚宮「野菜がないわねぇ・・・。1日の始まりには必ず野菜類を補給せんと」

レンタカー返却後は3時20分発の高速船 で帰る予定だったが、もう1日延長となると料金がかかってしまう。

で帰る予定だったが、もう1日延長となると料金がかかってしまう。

それまでに効率よく島を回さないと・・・と朝食後すぐに出発。

元町港は大波 が出ているが、岡田港はベタなぎ。

が出ているが、岡田港はベタなぎ。

この程度だと高速船は出れるはずだが、途中の強風で横転の可能性もあるとそう判断されては仕方がありません。

今日のチケット を明日に変更の手続き。

を明日に変更の手続き。

欠航になった分を明日に変更する人が殺到し、のんびりしていたら「 です」と言われたら・・・と思うだけでぞっとします。

です」と言われたら・・・と思うだけでぞっとします。

露天風呂では強風で椿が大きく揺れ、大雨が降ったりして星空見えず。

こんな天気だと明日は高速船が出れるかどうか・・・・。

不安になったので、携帯電話サイトでいろいろ調べたところ、今夜は低気圧が関東地方を通過するので、強い雨を伴う強風に注意してくださいと出ているではありませんか。

東海汽船のサイトでは・・・今日(3月13日)の神津島行き夜行便「かめりあ丸」、八丈島行き「さるびあ丸」は欠航になりました。

こんな状況だと、もしかすると明日は帰れなくなるかも?と職場で親しくしている友人に日曜日の勤務体制についての相談のメール。 風速は10メートル以上はあったでしょうか、立っていられなくなるほどの強い風。

風速は10メートル以上はあったでしょうか、立っていられなくなるほどの強い風。

それでも2月20日から3月22日までの毎日夜7時半から9時まで元町港旅船待合所で椿祭りのイベントが行われているので、ちょっと行ってみました。

伊豆大島の伝統衣装、「あんこ」で踊りを披露しているかと思いきや、普通の衣装で踊っていました。

今の時間帯はスーパーあんこ娘のダンスパーフォマンスなので、伝統衣装の出番はまだのようでした。

缶ビールを買おうとしたら、「240円っ!!」と活きのいい手話で話しかけられたのにびっくり。

「手話は何で知っているの?」

「サークルで勉強しています」

伊豆諸島・小笠原諸島で手話との出会いは、ここ伊豆大島と小笠原の父島。

どちらも手話サークルがあるので、ろう者を見かけると積極的に手話で対応しているみたいです。 元町港の前の夜景。

元町港の前の夜景。

何丁目何番地の土地区画整理が行われたので、他の離島に比べると明るい。

しかし、まだ夜の8時前だというのに、シャッターが閉まっているところが多く、ちょっと寂しい。 大島は明るかったので、夜景の撮影に成功。

大島は明るかったので、夜景の撮影に成功。

青ヶ島のときは自動販売機の前だけは明るかった記憶があります。

ボタンを押せばすぐに黄→赤、しばらく青に戻る信号機がネオン代わりかな。

三原山麓のお土産店で購入した、伊豆大島産の椿「カツラギ」という品種。

三原山麓のお土産店で購入した、伊豆大島産の椿「カツラギ」という品種。

真っ赤な「やぶ椿」は本州でも見られるので、どこにもないものを庭に植えたがっているみたい。

この椿も我が家の庭に仲間入りしました。 伊豆大島からの長旅、お疲れ様。

伊豆大島からの長旅、お疲れ様。

気候はそんなに変わらないと思うので、枯れずに毎年咲かせて欲しいなと思います。

以前、山口の故郷から持ち込んだ苗木の一部が関東ロームの粘土質に馴染めず枯れてしまったことがあるので、その二の舞にならないように、近くのホームセンターから通気性を高める良質な土を購入しました。 2005年に八丈島から取り寄せた「アシタバ」。

2005年に八丈島から取り寄せた「アシタバ」。

あれから4年経つので、「千葉のアシタバ」になってしまいました。

厳しい冬を乗り越えて、今年も芽が出ました。

大きく茂って欲しいな・・・。

青ヶ島の緯度は温暖な宮崎県とほぼ同じなので、千葉の寒さに負けてしまうのではと心配していましたが、島じまん2008で購入した青ヶ島の「フェニックス」は屋内で育てたため、無事に越冬。

購入したときに比べるとずいぶんと大きくなりました。

これを見ると、ふらりと青ヶ島に行きたくなってしまいます。

今度は小笠原も、と思いましたが、東京から1000キロも離れているため、亜熱帯に属しています。

亜熱帯の植物をここで育つのは非常に難しく、そもそも小笠原からの持ち込みが厳しく制限されているので、現地でしっかり目に焼きつくか、撮った写真で我慢するしか・・・。

ホテル白岩の4階からの眺め。

ホテル白岩の4階からの眺め。

最高峰のVIPホテル慣れしている、ハン尚宮(母)は昭和レトロの雰囲気が漂うお部屋でも気に入ってくれたかどうか心配していましたが、布団やシーツは 糊が張っていて、とても清潔。

室内の設備は年代物、ちょっと古く感じるけど、温泉だけは1986(昭和61)年の三原山噴火で湧き出るようになったので、新しいです。

従業員の方はとても気さくできめ細かに筆談で応じてくれました。

大島ならでの夕食。

魚がいっぱい。

椿油フォンデュ。

大島近海で獲れたばかりの刺身。

椿油は普通の油と違って、さっぱりしています。

椿油は普通の油と違って、さっぱりしています。

串刺しの材料だけではなく、食べきれなかった刺身やアシタバもすべて天ぷらにしていただきました。

美味しかったです。