タイトルに惹かれて買ってしまいました。

タイトルに惹かれて買ってしまいました。

尖閣(沖縄県)・竹島(島根県)・北方四島(北海道)・南鳥島(東京都)・沖ノ鳥島(東京都)・対馬(長崎県)・与那国島(沖縄県)・・・・ほとんど日本領土の極端な場所ばかりです。

DVD映像も付いて、手ごろな980円でした。

著者は山本皓一(やまもと こういち)氏、本格的な日本国境の島を取材し、2006年までにすべての国境の島に上陸したとのことです。

長崎県の対馬は韓国までわずか50キロ。韓国人にとっては、1番近くて手軽に行ける海外旅行として人気があるそうです。

写真の郵便局も漢字による局名は載っていませんでしたが、「???? ??? (ワニウラ ウチェグク)」と読めます。

鰐浦郵便局は対馬市上対馬町にあり、韓国に1番近い郵便局でした。

郵便局までハングル文字、バイリンガル状態になっていますな~。

鰐浦郵便局で50キロ先の釜山宛ての郵便物を差し出したとしても、釜山行きの船には積めずにいったん新福岡支店の通関を通過しなければならないそうです。

北海道の北方四島も根室市から数十キロ先。対岸ではロシアの郵便局が受け持っています。例えば、根室から国後島に送るのに、根室郵便局→帯広支店→新東京支店羽田分室→東京国際支店→成田国際空港支店→ロシア首都のモスクワ→サハリン→国後島 といったような配送経路になることが予想されます。

まるで北と韓国の国境線・板門店みたいに数メートル先の反対側に行きたければ、ロシアまたは中国などの第三国を経由しなければならない。

初めて板門店の南北会談場に踏み入れたときのこと。テーブルの真ん中に敷かれてあるマイクの線は韓国と北の国境線。

会談場の中は南北共有なので、北側のゲストがいなくなったのを韓国兵が目視で確認し、建物の四方に兵士配置。それから韓国側のゲストを迎え入れます。 北側の出入口で韓国兵がしっかりとガード。

北側の出入口で韓国兵がしっかりとガード。

万が一、観光客がドアを開けて、一歩でも外に踏み入れてしまえば、亡命になり、北から戻って来れなくなる事態を防ぐためだそうです。

「あのドアを突破すれば、北という未知の世界に踏み入れることができるかも」とふと思ったのですが、やはり怖いです。

会談場の中に限って国境線を超えても大丈夫です。北の領土に居られたのは数分でしたが・・・。窓の外ではカーキ色の服をまとった兵士が様子をうかがっていました。

新炭里(シンタンリ)駅も韓国の中でも秘境駅と言われています。

北の国境まではほんの数キロ。行き当たりバッタリの旅で、付近の民宿で1泊しようかなと思っていたのですが・・・寝ている間に北の兵士がやってきて、連れて行かれてしまいそうな妄想に陥ってしまったため、その日のうちソウルに引き返してしまった思い出があります。(笑)やはり、北の国境線付近で一晩明かすのに不安が伴ってしまいます。

北の話に脱線してしまいました。

この本は東京都小笠原村に属する南鳥島や沖ノ鳥島に関する映像や画像盛りだくさんです。

沖ノ鳥島は満潮になると標高16センチ。それでも堅牢なチタンで守られています。

この近くに海上観測施設が建てられているのですが、3階建てのアパートのようなものが見えます。

中はどのような部屋になっているか、気になるのですが・・・(笑)

一般人が滅多に行けない、極端な場所をまるごと楽しめる本です。

もうすぐ11月だというのに、台風14号が伊豆諸島・関東地方に接近。

今日は大雨だけの1日でした。台風が近づいてきたとはいえ、あまり風が出てこなかったのは幸いです。

30日は伊豆諸島を結ぶ飛行機や船はすべて欠航してしまいました。

30日夜の大島~神津島行き「かめりあ丸」は条件付きで出港

三宅島~八丈島行きの「さるびあ丸」は欠航。

もっともすごかったのは、「おがさわら丸」の真上が台風12号だったという、2010年9月24日父島出港時の動画。

http://www.youtube.com/watch?v=UJ5xcxrHBL8&feature=related より引用

おがさわら丸より高い波が襲ってくる、衝撃映像も・・・。

9月25日は伊豆諸島全便欠航したのに、「おがさわら丸」だけは命がけで運行していました。

http://www.youtube.com/watch?v=IlqjxLYkQ1o&feature=related より引用

この映像の著作権は、YouTubeに投稿された「teamumiken様」です。

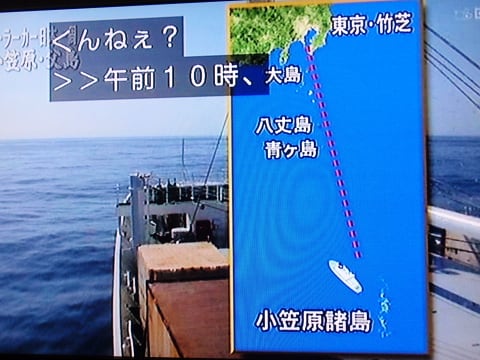

10月19日(火曜日)の東京発は伊豆大島に寄港便になります。

・小笠原海運の記事

行き 東京10:00 出発 → 伊豆大島13:30頃 → 小笠原父島(翌日11:30)

帰り 小笠原父島14:00 出発→伊豆大島 翌日11:50頃 →東京15:30

八丈島寄港便は毎年6月。

行き 東京10:00 出発 → 八丈島 18:00頃 → 小笠原父島(翌日11:30)

帰り 小笠原父島14:00発 →八丈島 7:30頃 → 東京15:30

【ここからは青ヶ島寄港便が出来たときのシミュレーション】

行き 東京10:00 出発 → 青ヶ島 20:00頃 → 小笠原父島(翌日12:30)

帰り 小笠原父島14:00発 →青ヶ島 6:30頃 → 東京16:30

日中は相変わらずの酷暑、ついエアコンにスイッチを入れてしまいますが、夜はとても涼しい。

日中は相変わらずの酷暑、ついエアコンにスイッチを入れてしまいますが、夜はとても涼しい。

ここだけなのかも知れませんが、夜になると必ず風が出てきて、部屋をすーっと吹き抜けてくれます。

手紙を楽しむための情報誌、8月号が届きました。

表紙のデザインは小笠原の父島。 夏休みに旅行してきたことをはがきで伝えようというテーマで、イラストレーターの松鳥むうさんが父島をデザインしたものです。

夏休みに旅行してきたことをはがきで伝えようというテーマで、イラストレーターの松鳥むうさんが父島をデザインしたものです。

絵具や丸型定期、付箋などを使った、すごく手の込んだハガキ。

このタッチ(雰囲気)、どこかで見たような・・・と思ったら、 「島へ。」の7月号にも載っていました。

「島へ。」の7月号にも載っていました。

青ヶ島も行かれたらしく、島での見聞記をかわいらしい絵でまとめられています。

同著者の「ちょこ旅 小笠原&伊豆諸島 東京の島でぷち探検」という本も先月発売されました。

伊豆諸島は青ヶ島も含むはずなので、いったいどんなぷち冒険してきたか、この本が届くまで楽しみです!(^^)!

出版社: アスペクト (2010年7月12日発売)

著者:松鳥むう

ISBN-10: 4757218109 ISBN-13: 978-4757218109

定価:1500円(税込)

松鳥さんのように手の込んだハガキは作れませんが、パソコンを駆使し、ご当地絵葉書を作れそうです。

ちょうど1年前の今日は・・・

ちょうど1年前の今日は・・・

この画像のとおり、「おがさわら丸」船上の人。

午前10時に出発、混み合っている東京湾内は徐行、房総半島最南端の野島崎灯台を通過するのはおおまか13時過ぎ。

東京湾から出ると、22ノット(時速約40キロ)にアップし、八丈島沖に18時頃通過。

夜になると、360度見回しても漆黒の闇。

お月様が出ると、あたり一面海原が輝きます。

船からは鳥島の島影を確認するのは難しいですが、深夜の1時にはこの近海を通過。

八丈島から7時間経過しているのに、この海域は「東京都八丈支庁」。

午前3時頃には、伊豆諸島最南端の孀婦岩(そうふがん)通過。

ここまで来てまだまだ八丈支庁管内。

八丈支庁と小笠原支庁の境界はまだはっきりしていません。

翌朝の8時から9時頃にやっと島影が確認できる、聟島諸島(ケーター諸島)あたりから小笠原村に入ります。

逆におがさわら丸が父島を出て、およそ3時間後(おおまか17時頃)には八丈支庁管内に入ってしまいます。

東京都最果て地、母島簡易郵便局の風景印。

これも陸続きの東京都最果て地、日原簡易郵便局(奥多摩町)。

厚い雲に覆われながらも全然雨降らず・・・。

厚い雲に覆われながらも全然雨降らず・・・。

夜になって、やっと降ってくれました。

気温20度、久々のクールダウン。

この頃になると、東京から南へ1000キロ離れた小笠原をふと思い出します。

小笠原で出会った人のなかで1番印象に残ったのは、父島タクシーのガイドさん。

某化粧品のコマーシャルに香椎由宇さんが出ると、思い出します。

今も元気でやっているかな~と父島タクシーさんのホームページにアクセスしてみると、相変わらず毎日海のガイドに出ているようで、日記もほぼ毎日更新中。

香椎由宇さん似のガイドさんは「のどか」というお名前です。

手話でどんなふうに表現するの?と興味を持ってくれた陽気なガイドさんなので、一生の思い出になりました。

偶然なのか、7月13日読売新聞夕刊のトップページに「小笠原の野良猫 お引っ越し 100匹、本土でペットに」と出ていました。

猫はもともと島民が飼っていたものが野生化し、人里離れた場所に住みつき、天然記念物の野鳥を捕まえたりして島の生態系に悪影響があった。

2005年からNPO法人・小笠原自然文化研究所と東京都野獣医師会などが捕獲し、本土へ運ばれた。ペットとして飼いならし、これまでに100匹を超える猫に親里が見つかった。

同研究所によると、野生した猫は父島と母島でまだ150匹以上いると見られ、絶滅危惧種のアカガシラカラスバトの生息を脅かしている。

2011年7月の世界遺産登録に向け、住民たちは猫の保護に乗り出したと書かれています。

戦争の後始末

戦争の後始末

著者:高野実

昭和8年 鳥取市で生れる。

鳥取県庁に数年勤務ののち、昭和36年厚生省に移る。

昭和41年 明治大学文学部卒業

平成6年 厚生省を定年退職。

現在、市原市内在住。

発行:流氷群同人会(鳥取市)

発行日:2010年6月15日

自費出版のため、定価、ISBNの表示なし

ご本人から寄贈がありました。ご足労、本当にありがとうございます。 厚生省の援護局(いわゆる戦後処理の担当局)に在職中、太平洋戦争の遺骨収集に携わり、目の当りに書き下ろした貴重な体験記になっています。

厚生省の援護局(いわゆる戦後処理の担当局)に在職中、太平洋戦争の遺骨収集に携わり、目の当りに書き下ろした貴重な体験記になっています。

沖縄はホテル、硫黄島は自衛隊宿舎。海外はジャングル内に小さなテントを張っての自炊。

特に「硫黄島のミイラ」(1978年6月)のところを読んでみると、硫黄島は戦後33年目にして自然豪にもぐりこんだミイラを発見。衣服も腐らず、革靴を履いていた。南方の島でこのようにほぼ完ぺきな状態で発見するのは初めてだ。衣服に氏名と思われるメモが入っており、遺族に遺骨の伝達が入っているかどうか調べたところ、「遺骨はもらっています。今回の遺骨が夫のものであれば、以前の遺骨はなんだったでしょうか」と厄介な問題が起きてしまった・・・。

遺骨収集の裏話を同人誌に書いたが、現職の身で単行本にするのは気が進まない理由で本にするのは拒んでいたらしい。

平成も22年、戦争を知らない世代が増え、このような貴重な記録を次の世代に語り継がれたいという思いで、これをまとめたそうです。

ほとんど戦時中の記録が残されていますが、戦後処理は初めて。本当に興味深い内容です。

1個下の記事を読んでくれた、友人からのコメント。

友人はたぶん、沖ノ鳥島を福岡県の沖ノ島と読み間違えているかも・・・?と4月13日に「沖ノ鳥島かと思った」をアップしました。

「アンビリバボーのバックナンバーを見てみて。沖ノ鳥島が出ているよ」と携帯にメールが届きました。

過去放映されたバックナンバーを確認すると、確かに沖ノ鳥島が出ていました。

ごめんなさい。その日は4時間スペシャルなので、録画して自分の興味ありそうなところだけを見るつもりでした。

飛ばしすぎたのか、「沖ノ島」が出たときは「沖ノ鳥島と沖ノ島。字が似ているのでたぶん勘違いしているだろうな」と。

その勘違いは私でした。ごめんなさいね・・・。

沖ノ島の前にちゃんと沖ノ鳥島が出ました!! ここは北小島なので、住所は「東京都小笠原村沖ノ鳥島1番地」になります。

ここは北小島なので、住所は「東京都小笠原村沖ノ鳥島1番地」になります。

どう見ても片足しか立てられないスペースですが、大切な日本領土。

1個下の記事に載っている写真は東小島のわずか海面上に突き出た岩、「沖ノ鳥島2番地」。

どちらも堅牢なチタンで守られています。アンビリバボーでは860億円もの巨額を投じ、海面上に突き出た日本領土を保護する工事が始まったのは1987(昭和62)年。 沖ノ鳥島だけではなく、硫黄島も出ました。

沖ノ鳥島だけではなく、硫黄島も出ました。

日米26000名の兵士が亡くなられました。

すり鉢山が変形するほどの爆撃が続いたそうです。

現在は一般人の上陸は許されず、小笠原村に住所を有する住民なら年1回実施する慰霊に参加することは可能。

現在はおよそ400名の自衛官が交代で住んでいますが、就寝前は英霊を供養するために必ず1杯のコップを捧げなければなりません。

それを忘れてしまうと、就寝中に兵士たちの姿を現すこともあるそうです。

航空自衛隊が内地の基地に戻るとき、背中に何かすがっているような感じが続いたが、内地に戻ると身が軽くなった。これは硫黄島で命を落とされた英霊だと思われる。

5月14日の読売新聞朝刊のトップページに載っていたものです。

5月14日の読売新聞朝刊のトップページに載っていたものです。

文字よりカラー写真が目につき、とっさに「これは沖ノ鳥島だ!」。

「メガチャイナ」というシリーズ連載中、今日は沖ノ鳥島を取り上げてくれました。

「4月7日早朝、島の間際で停泊した5隻の(海上自衛隊の)練習艦隊から次々と小型艇が降ろされ、幹部候補生学校を卒業したばかりの188人が交代交代に上陸した。」(略)

「中国は沖ノ鳥島周辺で潜水艦が自由に動き回れることを証明して見せた」 と書かれています。

沖ノ鳥島は小笠原村に属し、日本の最南端。

それを失ってしまうと、我が国の国境線が大幅に後退し、広大な経済水域も失ってしまう。

やっと1人が立てられるほどの沖ノ鳥島が水没してしまわないように、8億円の費用をかけ、直径50メートルの特殊コンクリートに堅牢なチタン製ネットで保護しています。

常時、水没することはなく海面上に出ていれば島なのに、「沖ノ鳥島は島ではなく、ただの岩礁。日本の経済水域ではない」と中国政府。

2、3年ほど前に灯台を設置し、「日本国東京都小笠原村沖ノ鳥島1番地 北緯20°25′32″ 東経136°4′52″」の住所プレートも設置し、中国の主張を退けようとした。

・沖ノ鳥島フォーラム (東京都主催の沖ノ鳥島フォーラムに行ったときのレポートです)

この写真は、

この写真は、

「日本人がいけない「日本領土」 著者:山本 皓一

出版社:小学館

ISBN:978-4-09-389706-8

発刊年:2007年6月4日

定価:1800円+税 に載っていた、沖ノ鳥島の写真。 「誰も国境を知らない」 著者:西牟田 靖

「誰も国境を知らない」 著者:西牟田 靖

出版社:情報センター局

ISBN:978-4-7958-4892-4

発刊年:2008年10月7日

定価:1700円+税

3階建てのアパートみたいなものは沖ノ鳥島観測施設。

沖ノ鳥島の具体的な写真が載っている本はこの2冊だけです。

著者が実際に沖ノ鳥島に上陸したときの様子が書かれていますので、私もまるでそこに行っているかような気分をさせてくれます。

東京からグアムは約2500キロ、飛行機でおよそ3時間だが、1800キロの沖ノ鳥島は一生上陸できないかも・・・。

画面は小笠原村役場の「村民だより2010年5月号」から。

画面は小笠原村役場の「村民だより2010年5月号」から。

平成7(1995)年に「平和都市宣言」を制定し、毎年6月に硫黄島訪島事業が行われています。

東京からの定期便「おがさわら丸」が父島に着き、折り返すまでの3日間を利用し、硫黄島まで往復するそうです。

父島から硫黄島までの距離は、東京から八丈島までとほぼ同じ280キロ。

「かめりあ丸」は東京を22時20分に出て、三宅島、御蔵島に寄港、八丈島には翌朝9時半。「おがさわら丸」は航海速力22.5(およそ時速42キロ)なので、21時に出発、硫黄島には7時間後の早朝4時。

早く着きすぎないように、途中で調整しているかも知れません。

硫黄島は日米兵合わせて2万7千人が玉砕した、太平洋戦争の激戦地でした。

迷路のような地下豪も多く残っていることから遺骨収集がまだ終わっていません。

一般人の上陸ができないのですが、この事業のみ許されることになっています。

しかし、応募資格は「小笠原村に住所を有する高校生以上」でした。

ここに住んでいながら、住民票を小笠原村にしようと考えてしまいましたが・・・

「虚偽の届出をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する」

「正当な理由がなく届出を怠った者は、5万円以下の過料に処する」

住民基本台帳法に則り、罰せられてしまいます。

小笠原村に住民票を移す虚偽届出をして、晴れて「東京都民」になったとしても、選挙の投票所入場券が郵送されると「ウソ」がばれてしまいますし、今住んでいる地域の住民サービスを受けられなくなるデメリットも大きい。

母島は国内で最も遠いところです。

沖縄県の北大東島、南大東島も沖縄本島から東へ400キロの秘境ですが、東京から飛行機で乗り継げば、数時間(東京~那覇2時間半、那覇~北大東島1時間)。

母島は東京を10時に出発、翌日の11時半に父島二見港に入港。

接続する「ははじま丸」は12時半出港、母島沖港には14時40分。

(去年の夏季は13時半発15時40分)

東京からなんと29~30時間の船旅になってしまいます。

今回も「ははじま丸」に「だん吉」を乗せ、母島へ。

外来種の植物が母島に入ってこないように、船から降りると履物の底を洗い流すようになっていました。 母島は青ヶ島に次いで大好きな島です。

母島は青ヶ島に次いで大好きな島です。

沖港に降りた「だん吉」は道に従うように直進すると、突き当りの「脇浜なぎさ公園」。

これはもともと自然にできたものではなく、人工浜ですね。

去年夏、そこで泳いだことを思い出します。

鮫の「ネムリブカ」を見かけただけでもドキッとしますが、凶暴なタイプではなく人に危害を加えることはないそうです。

写真を撮ろうと思っていたのに、ネムリブカもかなり臆病なのか逃げられてしまいました。

だん吉は北のほうに向かいますが、ずっと上り坂だとバッテリーが持つかどうか不安に思ったのか、下り坂を選んでしまいました。

たどり着いたところは、折田農園のレモン畑。

母島のお土産に喜ばれる「ママヤのレモンジャム」はここで生産されています。

テレビでは出ていませんでしたが、折田農園といえば、ママヤのレモンジャムが有名。

農園のオーナーがしぼりたてのレモンを焼酎に入れ、豪勢にかぶ飲み。

TOKIOのお二人さんはドライバーなので、「焼酎はいいな~」と思いつつも、レモンジュースを試飲。

程よい酸っぱさで少し甘みがするそうです。やはり、小笠原のレモンは違っているでしょうね。 これも懐かしいです。

これも懐かしいです。

母島の道路標識は珍しいものばかり。

ここは「雨中橋(うちゅうばし)」。覚え方は「雨の中の橋」

「猪熊谷」と書いて「いぐまだに」。(「猪と熊の谷」)

「蝙蝠谷」の標識、ぱっと見ただけで読めません。ローマ字綴りで「こうもりだに」。

「庚申塚」も「こうしんづか」。都電の駅名なので、すぐ覚えられます。

バイクでキチガイのごとく走り回ったので、おのずと地名を頭にインプットしてしまったかも・・・。

それらの標識を見ると、「母島にやってきたどー!!」なんてそのような気分に浸ってくれるので不思議。 えーっ!桑の木山も!?

えーっ!桑の木山も!?

夜のグリーンペペ探しに来たことのある場所にTOKIOのお二人さんも同じ足取り!?

アカギという木は戦前、薪の燃料として植えられたものだが、繁殖し固有植物を脅かしているため新芽を除去しているとのことでした。

なるほど「アカギ」という木の名前も初めて知りました。

この先の「庚申塚」は六本指地蔵と探照灯基地跡だな・・・と思ったら、それを見事にパスし、東港へ。 ここは母島北部の「東港」。

ここは母島北部の「東港」。

北港は1944(昭和19)年の強制疎開直前までは、北村小学校、郵便局、駐在所、旅館など「北村」としておよそ600名が暮らしていた。

現在はその面影すらなくなってますが、北村小学校だけは門柱が残っています。

そこからおよそ1キロ先に20年くらい前までに捕鯨が行われた大きな漁港「東港」があります。

2月だというのに、子供たちは高台からジャンプを楽しんでいました。

2月でも泳げるなんていいなあ・・・。

今度は都道最南端の地へ。

7月に来てくれれば、TOKIOのお二人さんに会えていたかも知れない。

半年以上のすれ違いだ。(笑)

来週もまた母島が出てくるかな。

最近のテレビ番組は青ヶ島、母島・・・私の好きな島目白押しです!

3月7日(日曜日)の日本テレビ「ソーラーカー」(19:00~)のオンエア内容は・・・・

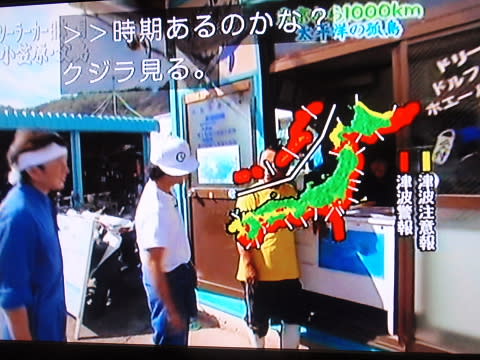

東京から南へ1000キロ離れた、南国ムードの漂う小笠原村父島。

最近、小笠原に行くとしたら、母島へ直行しているので、父島は「おがさわら丸」が東京に出航する前夜から当日の午前中しかない。テレビで見る風景はとても懐かしい。

98年、99年、2000年、01年、02年・・・毎年のように小笠原に帰り、母島へ初めて足を延ばしたのは2000年から。

毎年小笠原へ帰るぞ!と思っていましたが、事情により2005年、3年ぶりに上陸。

その次は4年ぶり。若かった頃は青ヶ島の1ケ月後は小笠原へ。その「若気の至り」はいずこへ・・・?(もう年寄りになってしまったかな・・・・)

オンエア内容は

・ハワイから最初の移住者、 セボレーさんの子孫、アメリカ系在来島民の瀬掘家のご紹介

→「瀬掘(セボリ)」はセボレーを日本人として必要な漢字の名字にしたもの。

・アオウミガメの保護施設

・2月だというのに気温25度

・ハワイからの移住者がアウトリガーカヌーを父島に伝播

・境浦の座礁船

・コーヒー&パッション農園

・タコノキを初めて食す

・母島へGO!

その中で1番興味があったのは・・・境浦の座礁船。 初めての小笠原。(1997年11月)右も左もわからない状態で観光。

初めての小笠原。(1997年11月)右も左もわからない状態で観光。

このアングルは二見港近くの小高い場所にある大神山神社から撮影したものだと思われる。

11月の終わり頃だというのに、半袖姿の私が写っていました。

夏の間は夕方の6時過ぎてもまだ明るかったのに、11月は4時頃暗くなってしまいます。(小笠原は東寄りなので、日没時刻は東京より早い) 初めての観光地はここでした。

初めての観光地はここでした。

境浦の沖合いには「濱江丸(ひんこうまる」が沈んでいます。

硫黄島は日米2万人の玉砕激戦地だったのに対し、父島・母島は米軍の上陸を想定し、壕の中に高射砲や機関砲などを移設・格納し、島の防衛に当たった経緯がある。

輸送船・濱江丸も、1944(昭和19)年にサイパンで魚雷を受けつつ、ここまで自力で漂着、そして座礁。 2005(平成17)年に行ったときは、船の原型すらわからなくなるほど崩れ落ちていました。

2005(平成17)年に行ったときは、船の原型すらわからなくなるほど崩れ落ちていました。

あれから5年・・・2010年2月の映像はこちらです。

ちょうど干潮時に撮影したのか、普段は海面下に沈んでいる濱江丸の姿が現れてきましたね。

今年は2010年なので、1944年といえば、なんと66年前ですよ。66年前!!

海の中だと錆びて風化して消えてしまうのが自然の摂理のはず、今でも海の戦跡が見られるのは奇跡的ではありませんか。

海底に潜ると、船の残骸を利用して熱帯魚たちの住宅街になっているようです。

その映像を見ていると、久しぶりに見てみたくなりました。(笑)

3月14日(日曜日)19時から 日本テレビは 母島が出ますので、小笠原ファンの皆さま、録画予約されるのをお勧めします。

3月12日(金曜日)19時から テレビ東京も「ポチたま」の番組は先週に引き続き、青ヶ島編。丸山のひんぎゃ(地熱)で蒸した、ゆで卵にだいすけくんは大暴れ!という内容らしいです。

まだまだ「夏」とは程遠い寒さが続くのに、今年に入って初めてハイビスカスが咲いてくれました。

まだまだ「夏」とは程遠い寒さが続くのに、今年に入って初めてハイビスカスが咲いてくれました。

最後に咲いてくれたのは12月上旬だと記憶しているので、3ヶ月ぶりかな。

ここは小笠原や沖縄でもないのに、咲いてくれるのは嬉しいです。 ハイビスカスが開花した日に偶然にも小笠原からのお便りが届きました!!「小笠原村父島・二見港に入港する小笠原丸」の絵葉書に「小笠原国立公園」の切手を貼る、筋金入りの「小笠原バカ」(笑)

ハイビスカスが開花した日に偶然にも小笠原からのお便りが届きました!!「小笠原村父島・二見港に入港する小笠原丸」の絵葉書に「小笠原国立公園」の切手を貼る、筋金入りの「小笠原バカ」(笑)

チリ大地震の影響により、出航時間を大幅にずらしたため、昨日の朝7時半に竹芝桟橋入港。速達扱いのゆうパック、エクスプレスパックなら、その日の夕方配達されますが、今回は普通郵便なので、今日(3月3日)配達されました。 20年以上前から相変わらず・・・。

20年以上前から相変わらず・・・。

小笠原好きが高じて、本当に移住してしまえばよかったのに、ハードルは高かった。

本籍地を「東京都小笠原村沖ノ鳥島1番地」に移して、運転免許証の本籍地欄に印字してみたい願望もあったのですが、最近の免許証はICチップが埋め込まれ、本籍地欄は空白。

わざわざそのようなことする意味がなくなったような気がします。

都道府県を省略し、「小笠原」の3文字はすっきりしています。

(小さな郵便局は都道府県名または市名が入っているところがほとんど)

山梨県南アルプス市にも小笠原郵便局があるはずですが、そちらは県名入りの「山梨・小笠原」になってしまうかな。

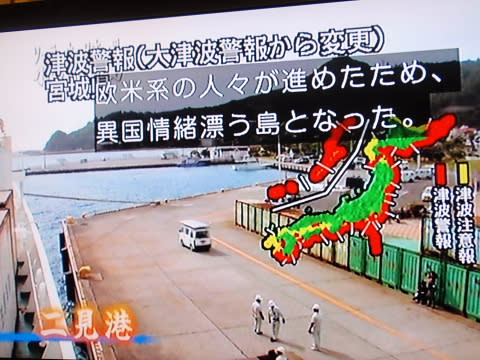

2月28日(日曜日)14時に小笠原・父島を出航する予定だった「おがさわら丸」はチリ大地震による津波警報発令により、出航時間を3月1日(月)午前0時に変更。

通常25時間半なので、順調に行けば、3月2日(火)午前1時半に竹芝桟橋に入港。

午前1時半だと接続する公共交通機関は動いていないし、ターミナルの待合室に放り出すわけではないので、時間を調整し、午前7時30分入港予定だそうです。

25時間半のところが31時間半かかってしまいます。

清掃などの準備に時間がかかるため、父島への折り返しは入港当日の10時から14時に変更。

3月3日(水)の15時30分に父島二見港、「ははじま丸」も接続予定。

母島に着くころはもう夕暮れになっていると思われます。

2航海(おがさわら丸を1回見送って、次の船で帰る)なら、余裕が出そうですが、1航海だと時間がもったいない。せっかく小笠原に来たのに1時間でも長く楽しみたい・・・そんな気持ちは理解できます。

2月28日(日曜日)の「ザ!鉄腕!DASH!!」はソーラーカーだん吉in小笠原が放映されました。

2月28日(日曜日)の「ザ!鉄腕!DASH!!」はソーラーカーだん吉in小笠原が放映されました。

その日はあいにく出かけていたので、録画予約したものを今日見ました。

本当に懐かしい風景ばかりなので、感動しまくり。

有名なタレントなので、Aデッキの特等室かと思いきや、一般の2等席!?

しかも・・・・去年の夏休み、小笠原に行ったときもあの場所だったような気がします。 「日本地図の関東地方にある 伊豆諸島の南にぽつんとひとつ ゴマ粒ぐらいの島がある。 それが私たちの島です。 でも、悪い地図にはのっていません」

「日本地図の関東地方にある 伊豆諸島の南にぽつんとひとつ ゴマ粒ぐらいの島がある。 それが私たちの島です。 でも、悪い地図にはのっていません」

これは昭和30年代の青ヶ島小学校文集「くろしお」に載っていた作品。

「青ヶ島」と表示しているところが素晴らしい。

だん吉にとって思い入れのある島だからでしょう。(2009年7月に青ヶ島上陸) 東京から南へ1000キロ行けば「二見」。

東京から南へ1000キロ行けば「二見」。

西へ1000キロも同じ地名、それが私の生まれ育った故郷。

小笠原みたいに常夏だったらいいですけど、西の「二見」は冬になると非常に寒い。 小笠原観光(旧父島タクシー)は手話やコミュニケーションに理解のあるスタッフばかりなので、海のガイドはいつもそこにお願いしています。

小笠原観光(旧父島タクシー)は手話やコミュニケーションに理解のあるスタッフばかりなので、海のガイドはいつもそこにお願いしています。

ここだけではなく、ろう者が訪ねてきてもコミュニケーション方法を考えてくれるのは手話サークルがあるおかげでしょう。

古くからのリピーターは今の新しい社名の「小笠原観光」より「父タク」のほうが愛着があります。

なんと、お二人さんは私の足取りと同じようにここに訪ねてきたそうです。

2月11日の「おがさわら丸」に乗っていらしているので、撮影日は2月12日。

気温は20度、現地の人たちは半袖でした。

こちらもしばし暖かい日もあったのですが、急に寒くなったりの繰り返し。

早く小笠原と同じ気温にならないかな・・・(笑)

だん吉はいまどうしているかな?と検索するだけでヒットできるようになりました。

・ソーラカーだん吉 只今 捜索中

横浜40 す 5794の軽ワゴンは今から13年前の1997年製造。

仕出し弁当屋さんとして働き始め、今度はクリーニング屋、運送業者など転々し、2001年神奈川県相模原市のオートオークションに姿を現すようになる。

84,000円でTOKIOに落札、「ソーラーカー」として生まれ変わり、北海道宗谷岬から沖縄県与那国島まで日本一周ひと筆書きに挑戦中。

「おがさわら丸」はあくまでも旅客船なので、よほどなことがない限り自動車は積めないと聞いたことがあるので、貨物船の共勝丸かなと思っていました。

今回のロケは「おがさわら丸」の甲板に積んでいたそうです。

父島だけではなく、母島にも行かれたとか。

小笠原などの南の島が大好きなチャンナラさんから放映予定日の情報が入ったので、ここでアップさせていただきます。

2月28日と3月7日、(14日)の2週間(3週間?)にわたって放映される予定だそうです。

小笠原へはほとんど夏に行ってばかりなので、冬の小笠原はどう映るか楽しみですね。