撮影日は2017年11月25日。今日は6月26日。もう半年以上前の昔です。季節も、もうすっかり逆になりました。いっぺんに載せると話が長くなるので、少しずつだとどうしてもず~っと先になってしまいます。ゴールデンウイークの枕崎から稚内までは1年以上かかりそう。

ここは新潟県の日本海側だけど、故郷の山口県も萩や長門市も日本海の海。山口県の冬は御覧のような風景はもう日常茶飯事。バカでかい巨大のミズイカが波際に漂着。毎日のように自転車で海を眺めるのが日課だったジローさんが見つけた。全長1.5mくらいはあっただろう。もちろん、捕獲し、近所の方々に山分けしたそうだな・・・??(ずーっと大昔、199?年の話)

山陰本線の宇賀本郷から長門二見間も似たような風景。懐かしいです。

青海川駅(しっかりと読みを確認して、「おうみがわ」)。山陰本線も日本海に沿うような区間もありますが、ホームの先が日本海ではないような立地。長門二見駅も、海岸から外れ、トンネルに入って、内陸部の崖っぷちにホーム。昔は人口が多く、駅前でも旅館があったりして栄えていたところなのに、今はもうすっかり過疎地。

ここは日本海に1番近い駅として知られているところです。

このあたり一面・・・真っ白に砕けた波が泡のようにプクプク・・。

ここで途中下車してみたいんですけど、本数の少ないローカル線ゆえ、1本でも乗り遅れるとこの先の予定が大幅に狂ってしまう。

波がここまで被らないように、ホームの中央部では防波堤が付いています。

鯨波駅。次は、柏崎駅。信越本線は過去に乗ったことがあり、今回の越後線は未乗区間なので、完乗を目指し、柏崎で途中下車。

柏崎と聞いて、真っ先に思い浮かぶのは東京電力の柏崎原子力発電所。新潟県といえば、東北電力なのにここで発電され、首都圏に送電。

柏崎駅全景。一時的な大雨でした。

えっと・・・今朝、名古屋を出発して、最終目的地は燕三条駅なので、まだまだ旅は続きます。

柏崎駅前の風景。んー、柏崎。ずーっと大昔、マイカーを手に入れて、狂気の沙汰ごとく日本全国を駆け回った。インターネットもない時代なので、ビジネスホテルも飛び入り宿泊。その後、大糸線のJR西日本区間をドライブして、長野県の鬼無里(きなさ)村という珍しいところで夕食、朝食を提供する民宿に飛び入り宿泊。玄関の扉をたたいたのは14時頃なので、1名の追加でも大丈夫、どうぞ!といった感じに。青ヶ島でも飛び入りでも大丈夫だととんでもない勘違いを犯す。青ヶ島はもちろん、食事の準備もあるので、当日中に上陸できたとしても、飛び入りはごめんなさいと門前払いにされてしまいます。部屋は空いていても、いきなり訪ねてこられても、御飯の用意ができないときもあるので、現在は事前に宿の予約は入れてあるか乗船券の発券前に確認されてしまいます。

今、調べてみたら、鬼無里村という自治体はもう消滅し、長野市に編入。あの頃は適当に見つけては飛び入りが好きだったけど、今はネットで口コミの評判も断念に調べ、事前にしっかりと予約してから。

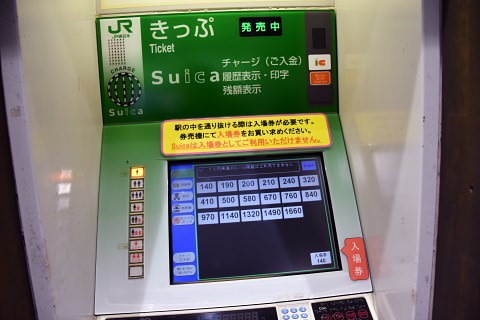

吉田駅は弥彦線も含め、十字に交差する駅。メインの切符から枝分かれするような乗り方なので、柏崎駅の「みどりの窓口」で事前発券。同じ新潟支社管内なので、駅員さんもあのあたりの駅名や路線名も頭にインプット。操作も速かった。端末はOKI電気のもので旧機種(3代目)。