今乗っている車両は、北越急行ほくほく線の所有。始発はえちごトキめき鉄道の新井駅、直江津でJR信越本線、犀潟から北越急行線、六日町でJR上越線に入って終点、越後湯沢駅までといったように、異なる鉄道会社を直通で乗り入れ。東武日光から会津若松まで東武鉄道、野岩鉄道、会津鉄道、JRといったように1つの車両でずーっと4社も乗り入れているのは日本一かも。

六日町駅。ここからJR上越線に入ります。

まもなく、越後湯沢駅。

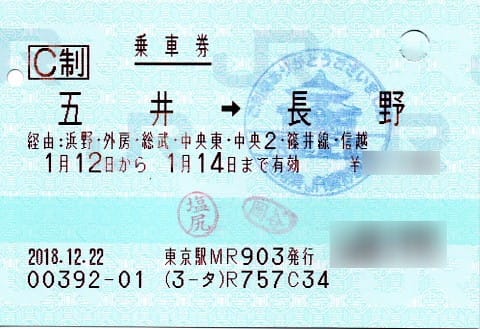

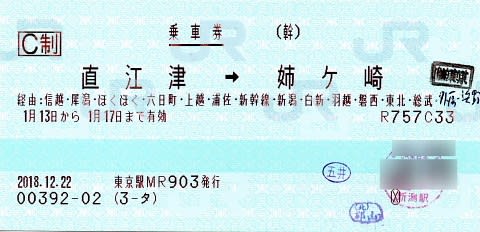

この切符では越後湯沢駅を出られません。駅員さんが経由欄をちらっと確認。「六日町・上越・浦佐」なので、六日町からの清算と瞬時に発券。

レシートタイプ。車掌さんが携行するPOSも、オレンジ色のレシート。最近は、POSにスイカの読み取り装置が付いているので、車内でもICカード払いで清算が可能。(JR東日本およびJR北海道のICカードが使えるエリアのみ。他社の状況は不明ですが、ICカードの使えないエリアでも車内清算で使えるなら歓迎したい)

越後湯沢からガーラ湯沢間の新幹線は冬季のみ営業。この区間さえ乗ってしまえば、北から南までの新幹線をすべて乗車できたということになる。博多~博多南も含めて・・・。

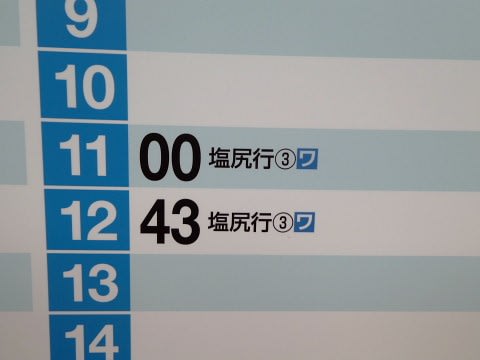

しかし~本数がとっても少ないため、路線バスでガーラ湯沢駅まで向かいます。

乗客はほとんどスキーヤー。ガーラ湯沢駅は改札を出るともうそこはゴンドラ。スキーをするために来たわけではなく、全線完乗を目指して・・・。