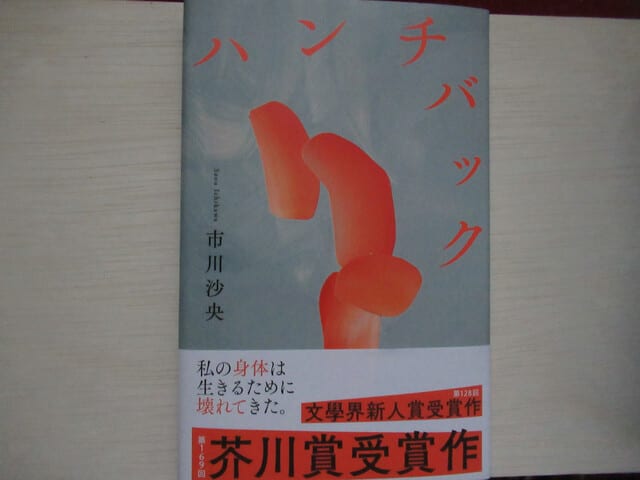

2023(令和5)年 7月は、大雨豪雨 梅雨あとの摂氏35℃超えが つづく7月27日。36℃-37℃真っ最中、近くの文教堂書店に出向いた。買いそびれ注文していた標題 市川沙央女史の『ハンチバック』(文芸春秋 刊)を 買い求めるためだ。

『ハンチバック』というタイトルと著者 市川沙央女史 に魅かれた。6月末/7月初め売り出し(初版)を 買い逸れての7月26日の入荷連絡(重版本)だったので、猛暑の中の本屋往きになった。

アマゾンの発売紹介記事『本を読むたび(私の)背骨は 曲がり肺を潰し喉の孔を穿ち、歩いては頭をぶつけ 私の身体は 生きるために壊れてきた』に圧倒された。「ハンチバック」なる せむし猫背症の井沢釈華は 著者市川沙央なのでしょうが、親が遺したというグループホーム生活を赤裸々に書き下した著作「本」。

重度障害者の”生きざまと世の中”の空気感の違いを、鋭い言葉で送り出す中に”ユーモアや皮肉”を挟んで描いた文学的短編小説。ノンポリでふだんの日々を世相遠く過ごしてきた傘寿過ぎの私には 衝撃的な作品でした。