社民が連立離脱をした。

その影響がどこにどうでるか、気になることのひとつ。

民主には、基地問題での打撃に追加されることは間違いない。

自民は増える要素にはならない。

他は、民主票が流れ得るのだろう。

社民は・・・混沌として読みきれないところ。

ともかく、国会の議決のための勢力が極めて微妙になってきている。

(30日の時事通信) 社民党の連立離脱によって、衆院与党会派の勢力は320議席から313議席に減り、3分の2を割り込む。両党だけでは法案などが参院で否決されても、衆院の3分の2以上の多数による再議決はできなくなる。

一方、参院(定数242)は、与党会派の勢力は127議席から122議席に変わる。現在の過半数は欠員1のため121。これをわずか1議席上回るにすぎなくなった。 (ブログ末にリンク)

つまり、7月の参議院選挙で勝てる見込みの無い民主・与党は、参院で過半数割れ。

もう「参院で否決されても衆議院で再可決」、そういうことはできない。

すると、民主と組む新たな他党が出てくるかどうかにかかる。

今朝は、そんなところを見ておいた。

まず最初は、ヤフーのインターネット投票を記録。

投票総数は「1万8000票」だからそれなりの傾向として、

投票者の一番多い支持政党が「自民党」・・それをどう考えるか。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

5位あたり

●社民、連立離脱を決定=地方組織大半が支持-辻元副大臣辞任へ・全国幹事長会議

時事 2010/05/30-20:04

●社民党離脱 政権運営厳しく

NHK 5月31日 4時28分

社民党が鳩山連立政権から離脱することを決めたことについて、民主党内では、参議院選挙を前に深刻な事態だとして、鳩山総理大臣の自発的な辞任を公然と求める意見が一部から上がっており、鳩山総理大臣はいっそう厳しい政権運営を迫られることになりそうです。

社民党は、普天間基地の移設問題で、福島党首が鳩山総理大臣から罷免されたことを受けて、30日、常任幹事会と全国幹事長会議を相次いで開きました。

その結果、福島党首を罷免したことは、県外・国外への移設を求める社民党の方針の否定で沖縄県民の声を踏みにじるものだとして、鳩山連立政権から離脱することを決めました。こ

れによって、民主党、社民党、国民新党の3党による鳩山連立政権は、発足から8か月余りでその一角が崩れました。社民党の福島党首は記者会見で、今後の鳩山政権への対応について、「是々非々でやっていくことになる」と述べました。

また、社民党の又市副党首は記者団に対し、「鳩山氏に総理大臣の資格はない。今後、民主党との選挙協力を続けるには、鳩山総理大臣が退陣しないと難しいだろう」と述べました。

こうしたなか、日中韓の首脳会議を終え韓国から帰国した鳩山総理大臣は、30日夜、平野官房長官らと今後の政権運営をめぐって協議しました。

この中で、平野官房長官が社民党の政権離脱を報告したのに対し、鳩山総理大臣は、一致できる政策での協力を引き続き求めていく意向を示すとともに、選挙協力については党側で検討することで一致しました。

社民党の政権離脱に関連して、自民党の谷垣総裁は北海道稚内市で、「沖縄との信頼関係をこれだけ破壊した鳩山総理大臣に、普天間基地の移設問題は解決できず、退陣するか、衆議院を解散して信を問うことが解決へのスタートだ」と述べました。

また、民主党内でも、参議院選挙を前に深刻な事態だという認識が広がっており、民主党の安住衆議院安全保障委員長は「支持率が非常に厳しく、状況は楽観できない。参議院選挙に勝ち残っていくためにどうするか。ここは、みんなで思案のしどころではないか」と述べました。

また、民主党の渡部元衆議院副議長は、鳩山総理大臣は国民の信頼を失っているとして、辞任が望ましいという考えを示すなど、鳩山総理大臣の自発的な辞任を公然と求める意見が一部から上がっています。

これに対して、閣内では、枝野行政刷新担当大臣が「支持率が下がったからということで、内部から首をすげ替えて人気を高めようという安易な手をとることがあってはならない」と述べました。

鳩山総理大臣は引き続き政権運営にあたりたい考えですが、野党側に加え、民主党内からも批判が強まっており、鳩山総理大臣はいっそう厳しい政権運営を迫られることになりそうです。

●毎日世論調査:福島社民党首罷免「適切」56%

毎日新聞 2010年5月30日 21時56分

毎日新聞が29、30日実施した全国世論調査では、普天間飛行場を沖縄県名護市辺野古周辺に移設する政府方針への「賛成」は41%にとどまり、「反対」は過半数の52%。「最低でも県外」「地元の同意を得ての5月末決着」の約束を守れなかった首相への不信感は6割近い退陣要求となって表れ、発足当初77%を誇った内閣支持率を20%まで押し下げた。

辺野古移設に反対した福島瑞穂社民党党首の罷免については「適切だ」との回答が56%を占め、「適切でない」は41%。一方、閣僚を罷免された社民党に対しては「連立を離脱すべきだ」が64%、「離脱する必要はない」は33%だった。同党の又市征治副党首は30日、党本部で記者団の取材に応じ、連立維持を求める鳩山由紀夫首相に対し「社民党を切りながら連立をそのままやりましょうというのは支離滅裂としか言いようがない。首相は退陣し、閣議決定に至る過程を反省しないといけない」と退陣を求めた。

首相への退陣要求は、参院選を控えた民主党内からも聞こえてくる。世論調査では、民主、自民両党の政党支持率が17%と政権交代後、初めて並んだ。政権交代直後は45%対12%で33ポイントの差があった。参院選比例代表の投票先も民主党が前回調査と同じ22%だったのに対し、自民党は3ポイント増の21%で拮抗(きっこう)。みんなの党が14%(前回比1ポイント減)で第3党の地位を保つ一方、舛添要一前厚生労働相が代表の新党改革は1%と前回の4%から失速した。

民主党の輿石東参院議員会長は毎日新聞の取材に「普天間問題が響いている」と指摘。一方、政府関係者は「閣議決定せずに『首相発言』で済ませ、福島氏を罷免しなければもっと下がった。被害は最小限だ」と見る。ただ、鳩山政権の「頼みの綱」だった事業仕分け第2弾は既に終了。「支持率を上げる手は見当たらない」(首相周辺)と八方ふさがりだ。

首相は27日夜、公邸でひそかに民主党の小沢一郎幹事長と会談。福島氏への対応を協議した上で28日の閣僚罷免に踏み切っており、小沢氏との連携は一定程度保っている模様だ。小沢氏の党内への影響力はなお大きく、党内では週明けから首相退陣論がどの程度広がるかが注視されている。

ただ、その小沢氏に関し、資金管理団体による政治資金規正法違反事件で再び検察が「不起訴」としたにもかかわらず「辞任すべきだ」との回答は73%(同5ポイント減)と依然高水準で、「小鳩」体制への国民の厳しい視線が続いている。

鳩山首相は韓国・済州島から帰国後、首相公邸で約2時間、平野博文官房長官と会談し、社民党の連立離脱について報告を受けるとともに、現在の政局状況についても協議した。【田中成之、坂口裕彦】

●社民福島党首が「法案審議は是々非々で」

日刊スポーツ 2010年5月30日23時5分

社民党の福島瑞穂党首は30日午後、連立政権からの離脱決定を受け都内のホテルで記者会見し、今後の国会対応に関して「与党というわけにはいかないが、労働者派遣法改正案を含め一緒にやってきたものがある。法案審議は是々非々でやっていく」と述べた。

自民党などが提出を検討している内閣不信任決議案への賛否については「今日の場面でコメントすべきではない」と言及を避けた。

この後の民放テレビ番組では、参院選での民主党との選挙協力に関して「社民党(候補)が推薦を受けているのは限定的だ。地域ごとに事情が違うから地域ごとに協議する」と地方組織の判断を尊重する考えを示した。

会見で福島氏は8カ月余りで終わった3党連立体制について「今日まで粉骨砕身頑張ってきたので極めて残念だ」と述べた。(共同)

●社民党:全国幹事長会議 連立離脱に拍手 9割方が支持、反対意見のみこむ

毎日新聞 2010年5月31日

◇「急がぬ方が」不安も

連立政権からの離脱を決めた30日の社民党全国幹事長会議。「当然」が多数意見を占め、反対や慎重意見を表明したのは新潟県連などわずかだった。離脱派が圧倒的多数を占める中、「急がない方がいい」と考えながらも意見を表明できず、複雑な表情のまま会場を去る県連幹部の姿も。今夏の参院選、さらには今後の党勢への影響はどうなるのか。連立政権発足から8カ月。社民党は大きくカジを切った。【曽田拓、福永方人、袴田貴行】

会議は東京都内のホテルで約3時間にわたって行われた。報道陣に公開された冒頭のあいさつ。白いスーツ姿で臨んだ福島瑞穂党首は米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設問題を「社民党の一丁目一番地」と位置づけ、罷免に至る経緯を説明。会場内からは拍手がわき起こった。

沖縄県連からは、仲村未央(みお)書記長が発言。「辺野古移設断念を求める意思を党首が貫いて党全体で確認したことが県民を勇気付け、励ましている。この方向性を完全に否定された罷免を受けては当然離脱ということになろう」と、離脱を支持した。

出席者によると「9割方は離脱支持」。その中で、今夏の参院選で改選議員を抱える新潟県連の田上敏幹事長は、会場で報道陣に対し、「政権離脱は、行き過ぎでは。(民主、国民新との)3党間で基本合意している政策の達成への努力と、憲法を変えさせないためにも政権にとどまり、引き続き頑張っていくべきではないか」と慎重姿勢を示した。

滋賀県連も内部では離脱は慎重にすべきだとの意見が多数だったが、小坂淑子県連代表は「連立維持は少数意見で、(会議で)発言できなかった」。「福島さんの行動はとてもよろしい。しかし、社民党の党員数、力量など地元の状況を考えると、滋賀の場合、離脱は急がない方がいいという方向に傾いた」と、現状や今後への不安を漏らす。

また、今回の離脱決定で、次期参院選に影響も懸念されるが、選挙区に前衆院議員が出馬予定の岸田清実・宮城県連幹事長は「影響は特に考えていない」。

同様に選挙区で前衆院議員が立候補する埼玉県連の中山茂幹事長は「平和の問題という社民の基本中の基本で、党として筋を通したということでいけば、市民の支持は得られるのではないか」と、強気の見方を示した。

●社民党:政権を離脱 国会審議「是々非々」/内閣支持20%--毎日新聞世論調査

毎日新聞 2010年5月31日 毎日新聞 2010年5月31日

◇鳩山首相、普天間迷走のツケ

社民党は30日、東京都内で全国幹事長会議と常任幹事会を開き、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設問題で福島瑞穂党首が閣僚を罷免されたことを受け、連立政権から離脱することを決めた。一方、離脱後も参院選へ向け民主党との選挙協力は続ける。

こうした情勢を受け、毎日新聞は29、30日、緊急の全国世論調査を実施。鳩山内閣の支持率は20%で前回調査(5月15、16日)から3ポイント下落し、不支持率は67%(前回比5ポイント増)と7割近くに達した。鳩山由紀夫首相に対し、普天間問題の責任を取って「退陣すべきだ」との回答は58%と半数を超えた。鳩山首相は就任8カ月あまりで、危機的状況に追い込まれた。

福島氏は31日、首相官邸で鳩山首相と会談し、連立からの離脱を伝える。福島氏は30日の常任幹事会後、記者会見に臨み「閣僚を罷免になったことに党員、全国の幹事長から『筋を通してよかった』と言ってもらった。新しい政治を切り開くべく、全力で頑張る」と強調した。今後の国会対応については「法案審議はもちろん是々非々でやっていく」と述べ、鳩山政権と一定の距離を置く意向を明らかにした。

また、福島氏は鳩山首相が退陣した場合の連立復帰の可能性について「鳩山首相の進退問題があったとしても(普天間移設先を)辺野古とした日米共同声明が生きているから関係ない」と否定した。

一方、社民党の辻元清美副国土交通相は30日、前原誠司国交相に電話し、31日に辞表を提出する意向を伝えた。前原氏は「辻元さんだけ残ることはできないか」と慰留したが、辻元氏は「社民党にいただいたポストなのでお返しすべきだ」と固辞、前原氏は辞表を受理する見通しだ。【小山由宇、比嘉洋】

◆内閣支持20% 「退陣を」58%--本社世論調査

◇政党支持率、民主・自民並ぶ 不支持率、ワースト3

<分析>

毎日新聞の世論調査では、普天間飛行場を沖縄県名護市辺野古周辺に移設する政府方針への「賛成」は41%にとどまり、「反対」は過半数の52%。「最低でも県外」「地元の同意を得ての5月末決着」の約束を守れなかった鳩山由紀夫首相への不信感は6割近い退陣要求となって表れ、発足当初77%を誇った内閣支持率を20%まで押し下げた。不支持率67%は森内閣の75%(01年2月)、麻生内閣の73%(09年2月)に次ぐワースト3位。両内閣はいずれも1年の短命に終わっている。

社民党に対しては「連立を離脱すべきだ」が64%と、離脱を支持する声が大勢だった。又市征治副党首は30日、記者団に「社民党を切りながら連立をそのままやりましょうというのは支離滅裂としか言いようがない。首相は退陣し、(辺野古移設の)閣議決定に至る過程を反省しないといけない」と語り、首相に退陣を求めた。

首相への退陣要求は参院選を控えた候補者を中心に民主党内からも挙がっている。世論調査では、民主、自民両党の政党支持率が17%と政権交代後、初めて並んだ。参院選比例代表の投票先でも、民主党は前回調査と同じ22%で、自民党が21%(前回比3ポイント増)まで肉薄。前回4%だった舛添要一代表の新党改革は1%と失速した。

改選を迎える民主党の輿石東参院議員会長は毎日新聞の取材に「普天間問題が響いている」と語り、首相の「失政」への不満をにじませた。政府関係者は「閣議決定せず、福島(瑞穂)氏を罷免しなければもっと下がった。被害は最小限だ」と強がるが、政権浮揚を期待した事業仕分け第2弾は既に終了。「支持率を上げる手は見当たらない」(首相周辺)と八方ふさがりに苦しむ。

通常国会は6月16日の会期末を控え、郵政改革法案など重要法案の処理を急ぐ与党と、政権批判を強める野党の対立が激しくなっている。特に参院(定数242)は与野党の勢力が拮抗(きっこう)。民主党が国民新党などと組む会派は122議席で、社民党の5議席が野党に回ってもギリギリ過半数は確保できる。しかし、参院選で惨敗すれば再び衆参の「ねじれ」状態となる可能性があり、民主党内の危機感は強まるばかりだ。

鳩山首相は30日夕、韓国・済州島から帰国後、首相公邸で約2時間にわたり平野博文官房長官と会談した。社民党の連立離脱について報告を受け、今後の対応を協議した。

普天間問題で首相と距離を置いてきた小沢一郎幹事長の対応が注目されているが、首相周辺は同日夜、「小沢さんは鳩山さんを切れないだろう」との見方を示す一方、「普天間で連立を崩した張本人は官房長官だ」と平野氏を更迭する内閣改造の可能性に言及。首相の足元が揺れている。【田中成之、坂口裕彦】 |

●社民連立離脱で選挙協力に暗雲…民主打撃

2010年5月30日22時27分 読売新聞

社民党が連立離脱を決めたことで、夏の参院選での民主党との選挙協力の行方も不透明となってきた。

社民党は過去4回の参院選で、選挙区に10~20人の公認候補を擁立してきたが、今回は7人にとどめた。独自候補擁立を見送り、民主党候補を推薦する選挙区が多かったからだ。

しかし、社民党が連立離脱を決めた30日、党岩手県連は岩手選挙区で独自候補を擁立する方針を決定した。こうした動きがほかの選挙区にも広がる可能性もある。

社民党は昨年の衆院選比例選で計300万票を獲得しており、各都道府県で少なくとも1万票以上の基礎票を持つとの見方もある。社民党が民主党候補の推薦を取り下げたり、独自候補を擁立したりすれば、鳩山内閣の支持率低迷に悩む民主党候補には打撃だ。自民党候補などと競り合う「1人区」では、社民党支持層の動向が勝敗の行方に影響する可能性もある。

一方で民主党との選挙協力の見直しは、社民党にとっても悩ましい問題だ。特に改選定数2の新潟選挙区では社民党が公認候補を立てたことに配慮して、民主党が候補者を1人に絞っており、社民党が今後、民主党批判を強めれば、協力態勢に影響することは避けられないとの指摘が出ている。

●連立離脱、埋没に危機感=民主と選挙協力なお模索-社民

時事 2010/05/30-22:46

連立政権からの離脱を正式に決めた社民党の全国幹事長会議。沖縄県の米軍普天間飛行場の移設問題で、福島瑞穂党首が閣僚を罷免され、出席者から「政権離脱はやむを得ない」との声が相次いだ。ただ、社民党内には、連立離脱後は埋没しかねないとの懸念も強い。選挙協力や個別政策実現に向け「是々非々」で臨むが、党の生き残りを懸けた執行部の模索は続きそうだ。

「(普天間飛行場の)辺野古移設断念を求めることを党首が貫いた。それで罷免されたのだから離脱は当然だ」(沖縄県連)、「党首の罷免は社民党の存在そのものが否定されたことと同じ。離脱しかありえない」(山口県連)。30日の全国幹事長会議では、ほとんどの発言者が連立離脱を支持した。

福島氏は記者会見で「筋を通して良かったと言われた」「連立離脱は極めて大きな決断。国民との信頼関係を大事にして、国民と連携して頑張る」と胸を張った。

しかし、連立離脱後の社民党の先行きを懸念する党幹部は少なくない。新潟県連は夏の参院選に触れ、「社民党単独で当選に届くのか」と離脱に反対を表明した。改選数2の新潟選挙区は、民主、社民両党が1人ずつの擁立で合意しており、協力関係を解消すれば、民主党が2人目の候補者を立てる可能性があるためだ。

社民党の又市征治副党首は29日、民主党との選挙協力について「(鳩山由紀夫)首相を降ろすことが先だ」と首相退陣が前提との見解を表明した。民主党の小沢一郎幹事長は、労組など組織票を持つ社民党との関係を重視しており、社民党内には「鳩山降ろし」に期待する向きもある。

福島氏は鳩山内閣を批判しながらも、選挙協力には前向きだ。ただ、首相が退陣しても、連立復帰については「(辺野古への移設を明記した)日米共同声明は生きている。関係ない」と強調。普天間をめぐる対応だけは一歩も譲らない姿勢を示している。

●衆院3分の2割れに=社民離脱で再議決に影響も-与党会派

時事 2010/05/30-23:24

社民党の連立離脱によって、衆院(定数480)での民主党と国民新党を合わせた与党会派の勢力は320議席から313議席に減り、3分の2を割り込む。憲法の規定では、両党だけでは法案などが参院で否決されても、衆院の3分の2以上の多数による再議決はできなくなる。

一方、参院(定数242)は、与党会派の勢力は127議席から122議席に変わる。現在の過半数は欠員1のため121。これをわずか1議席上回るにすぎなくなった。

夏の参院選での非改選は民主党62、国民新党3の計65議席。両党で過半数を維持するには、両党で57議席が必要だ。

| Trackback ( )

|

私たちの進めている「無党派・市民派自治体議員と市民のネットワーク」(略称:自治ネット)は、岐阜県・愛知県・三重県の三県内の無党派・市民派の立場で議員活動をするため自治体議員と市民で作る団体(2002年発足)で、例会を軸に議員力のレベルアップと議会改革に向けた活動を展開している。

無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク

今年の8月は、地方議員年金の問題を取り上げ、制度の廃止を目指すための集会を開催することに4月の総会で決まった。

参議院選挙が終わったら、「廃止」への流れを一気に加速させたい、そんな思いで開くことになった。

担当の 臼井瀬戸市議 が演者の依頼などの大部分を済ませてくれた。

そして、チラシの原案がPDFで出てきた。

今、どこを修正するかMLで意見調整中。

5月8日の例会で、事前に予告的に紹介しても良いことの確認をしていた。

それが遅くなってしまったけれど、今日、事前に紹介する。

チラシなども完成したら、しっかりと全部の内容をご案内するのは当然として、ここでは、メンバーや流れを紹介しよう。

超豪華メンバーだ。

河村たかし名古屋市長、岩崎恭典四日市大学総合政策学部教授、

三谷哲央三重県議会議長、出口謙二郎徳島県小松島市議会議長、 奥山たえこ東京都杉並区議会議員。

それに、各地で「地方議員年金廃止の意見書・決議」を採択した議会からの報告や、逆に否決された例も報告してもらう。

愛知県町村議会議長会の行った県内全議員アンケートの結果も紹介。

会場は300人ほどのホール。

経費は私たち自治ネットが全部持つ。

(自治ネットとして、初めて『一人500円の参加費・資料代』は徴収)。

その前提で、集会の「賛同団体」も募っている。間に合えば団体名をチラシに刷り込む。

もちろん、詳しいことやチラシの全部は完成しだいPRする。

(このブログの関連エントリー)

2010年3月17日ブログ

⇒ ◆現実味を帯びてくる議員年金制度廃止/決議・名古屋市議会は政令市初/安城市議会も/敦賀市議会はすでに

2009年12月1日ブログ

⇒ ◆議員年金廃止の意見書/全会一致で可決/県内唯一全国6番目とか

2010年1月27日

⇒ ◆議員年金廃止運動/30日(土)は東京でシンポ/報告を依頼された

2010年2月11日ブログ

⇒ ◆三重県議会議長三谷哲央氏を招いての公開講座・2月13日名古屋

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

5位あたり

「地方議員年金の廃止へアクション!」 市民と議員全員集合!!

~名古屋から議員年金制度の廃止を目指す行動を起こそう~

8月21日(土) 午後1:00~4:00

会場:愛知県産業労働センター(ウインクあいち)

5階小ホール (名古屋駅徒歩2分 ミッドランドスクエアの裏)

第1部

● 講演:河村たかしさん (名古屋市長)

市政と議会に対する思い/国会議員年金を振り返り

● 講演:岩崎恭典さん (四日市大学総合政策学部教授)

議会と議員年金について

第2部 各地から~「地方議員年金廃止の意見書・決議」を採択した議会からの報告及び、議員年金を廃止に向けた意見の発言。

(その1)

議決に至らず否決された例や請願が認められなかった事例の報告。

愛知県町村議会議長会の議員アンケート結果の報告。

「議員年金廃止の決議」を採択した例として、

名古屋市議会議員、福井県敦賀市議会議員から。

「議員年金廃止の決議」を採択した例として、

岐阜県山県市議会議員、愛知県武豊町議会議員から。

他にも、意見書・決議した「議会」の例を報告する。

(その2) 《岩崎恭典氏のコーディネート》

●三谷哲央さん (三重県議会議長)

地方議員年金の考え方や現状と今後について

●出口謙二郎さん(徳島県小松島市議会議長)

市議会からの考え方と行動・政府の感触

●奥山たえこさん(東京都杉並区議会議員)

~議員年金を廃止する市民と議員の会

その後、岩崎氏&各パネラーと意見交換。

会場からの発言も。

◆最後に、決議書を採択

※ 総務省/ 全国都道府県議会議長会/ 全国市議会議長会/ 全国町村議会議長会に対して、「地方議員年金の廃止に関する」要望書を提出する。

この集会の担当は、愛知県瀬戸市議会議員 臼井淳。 |

●財政危機に直面する地方議員年金 あえて沈黙を続ける地方議会の厚顔

週刊ダイヤモンド 【第81回】 2010年4月1日 週刊ダイヤモンド編集部

2010年度予算案を審議する2月定例議会が終了し、ほっと一息ついている地方の首長や議員、自治体職員が多いはずだ。なかには鹿児島県阿久根市のように首長と議会が激しく対立し、大きな火種を残したまま新年度を迎える自治体もあるが、予算審議という地方議会での最大の論戦の場は幕を閉じた。あとは桜の満開を待つだけという地方議員も少なくないだろう。

地方議員は在職わずか12年で受給資格を取得

しかし、地方議会の多くが、本来ならば2月定例議会で論ずべきテーマを取り上げずにいた。しかも、そのテーマが議員らの最大の関心事でありながらである。活発に論議した議会は驚くほど少なく、むしろ、あえて触れずに沈黙し続けた議会がほとんどだ。話題にすれば、住民の知るところになり、まずいことになるとでも考えたのだろうか。それは財政破綻が迫り、制度の抜本的な見直しが急務となっている地方議員の年金制度についてである。

在職わずか12年(3期)で受給資格が得られ、しかも、国民年金などとの重複加入も認められているのが、地方議員年金だ。給付も手厚く、議員負担分は6割、残り4割を公費負担するのが原則となっている。議員特権の代表的な事例として、長年、批判の対象となっていた。地方議員年金の平均給付額(07年度)は約95万円で、都道府県議が約195万円、市議が約103万円、町村議が約68万円となっている。ちなみに、同じような議員特権として批判を浴びていた国会議員年金制度は、06年度に廃止されている。

地方議員年金は特権的な制度設計への批判に加え、財政面でも重大な問題に直面している。もともと地方議員のみを対象としたもので、加入者数が少ないところに、「平成の大合併」や議員定数の削減が加わり、掛け金を支払う人が激減し、年金財政が急速に悪化したのである。

1999年4月からスタートした「平成の大合併」により、当時3232にのぼっていた市町村数は、今年3月末で1728にまで激減した。約6万人を数えた地方議員も半分近くに減少し、逆に、年金を受け取る元議員が増加した。このため、市町村議の積立金が11年度には枯渇する事態にまでなっている。

まさに崖っぷちである。市町村議の掛け金は報酬の16%、期末手当の7.5%。さらに、自治体が給付額全体の12%を負担し、そのうえ国が合併にともなう激変緩和措置として、同じく給付総額の4.5%を負担している。

地方議員年金財政の破綻に伴う「痛み(負担)は国民(税金)に」

総務省は昨年3月、有識者による「地方議員年金制度検討会」を設置し、制度廃止も視野に入れた改正案作りに乗り出した。一方、地方議員側(全国市議会議長会や全国町村議長会など)も、独自案のとりまとめを急いだ。

制度維持のために公費負担を増やせと、要求したのである。年金財政の破綻はそもそも、市町村合併という国策による起因するもので、痛みを自分たち(地方議員)に強いるのはおかしいと、強く主張した。公費負担率と激変緩和負担金を増やし、給付水準の維持を要求した。つまり、年金財政の破綻にともなう「痛み(負担)は国民(税金)に」という考え方だ。

総務省の検討会は昨年12月、3つの案を併記した報告書をとりまとめ、原口一博総務大臣に答申した。

そのうちのひとつが廃止案で、こんな内容だ。議員はこれまで支払ってきた掛け金の64%を一時金としてまとめて受け取るか、在職12年の受給資格をもつ議員の場合は一時金の受け取りか、給付水準を引き下げた年金を受け取るかを選択できる。また、すでに年金を受給している議員OBは、給付カットなしでそのまま受け取り続けるというものだ。

一方、制度を存続させる2案は給付水準を引き下げ、掛け金と公費負担を引き上げるものだ。抜本的な見直しではなく、いずれも公費負担を増やして議員に配慮している。議員に対し、甘い案とすごく甘い案という程度の違いしかない。もちろん、地方議員年金制度を廃止した方が、最終的な国民負担は少なくてすむ。

しかし、検討会は3案併記でお茶を濁し、鳩山内閣も制度見直しの関連法案の国会への提出を先送りした。参議院選挙を夏に控え、全国の地方議員の反発を呼びかねない議員特権への切り込みに、二の足を踏んだものと思われる。

委員会への遅刻問題で野党から追及された原口総務大臣も、3月16日の衆院総務委員会で「国民の理解を得て、存続させていただきたい」と、野党の質問に答えている。選挙を優先して夏まで議論を封印し、来年4月の統一地方選挙前に見直しの方向性を決めるのでは、との憶測も広がっている。新人議員が大量に誕生したら、ますます厄介になるからだ。

こうした政治的な(?)読みをする事情通が多いなかで、地方議会のなかには議員年金廃止の意見書を自ら決議したところもある。「自治体財政が厳しい時に、議員年金の存続のために税金をさらに投入するのは、住民の理解を得られない」との常識的な判断からだ。

議員年金廃止をいち早く決議したのは徳島県小松島市で、その後、岐阜県山県市や福井県敦賀市、兵庫県加西市、名古屋市や愛知県安城市などだ。これらの市議会は圧倒的少数ながらも、地方議員の見識を示した行動と言えるのではないか。

(「週刊ダイヤモンド」委嘱記者 相川俊英) |

●議員の待遇決定「議員には無理」 「市民が直接仕分けを」 j-cast 2010/3/ 3

衆院を通過して、鳩山政権はひと安心だが、政治とカネの問題は収まらない。交通費「一律支給」も 鳩山首相と小沢幹事長が会談して、企業団体献金の禁止を与野党で協議する方向を打ち出した。が、自民党の谷垣総裁は「自分たちの問題のエクスキューズのために法を改正するとは、発想が逆だ」と。いわれて当たり前だろう。

いってみれば、小沢方式はイコール自民党方式だ。昨日も問題になった「箇所付け」の情報漏れにしたって、自民時代はこっそりやっていたのを、民主だから表にでちゃっただけ。国民にもだんだんわかってきたはずだ。

「朝ズバッ」はそこで、地方に残る「古いしきたり」に切り込んだ。珍しく全国調査で「費用弁済」の実情を洗い出した。47都道府県と18政令都市と東京23区の、計88議会。

「費用弁償」とは、議員の交通費のこと。議会までの往復の費用をどうしているかだ。結果は11議会がゼロ(議員報酬に含まれる)、28議会が実費、49議会が定額だった。問題は最後の「定額」だ。

これについて先週金曜日、盛岡地裁が岩手県議の定額(距離に応じて8700円から6段階)が過大だとして、議員47人に678万円の返還すべきとの判決を出した。住民からの提訴だった。県はその後実費に変えている。

しかし「朝ズバッ」調査では、まだ49議会が昔ながらとわかった。そのひとつ東京・台東区議会は1日5000円だ。ある議員は「100円バスでいく」。

別の議員は「オートバイ」だと。それでも5000円。 議会は年に63日だから、バスだと実費は1万2600円だが、定額で31万5000円をもらっていた。また、公用車がある議長、副議長にも弁償していた議会が30も。

休会の日にも出しているところもあった。 政務調査費の問題点 専門家によると、もともと地方議会は名誉職だったので報酬がなく、代わりに費用弁償にしていた。戦後、議員に報酬が出るようになったが、弁償がそのまま残ったのだという。

元鳥取県知事の片山善博は当然これに詳しい。みのもんたが、「片山さんゆかりの地を見てみましょう」(笑い)とカベに貼られたアンケートをたどる。鳥取県は「実費」になっていた。 片山は「以前は実費を上回る額を出していたが、もめたあげく、知事がうるさいからと変えたんです」(笑い)。

さらに、「政務調査費というのもあるでしょう。鳥取は領収書をつけるようにしましたけどね」「また、役にたっているかどうか分からないけど、よく海外にいくんですよ。それで報告はどこかの文書をコピーしたり……」。ありましたねぇ。

片山はまた、「議員の処遇を議員が決めるから、どうしてもお手盛りになる。事業仕分けで市民に仕分けてもらえばいい」 ちなみに、実費にした神奈川では、6000万円、千葉では4000万円が浮いたそうだ。住民が見ていないといけない。

| Trackback ( )

|

どうみても筋違いの罷免。

民主党が政権をとる前から鳩山氏は、「普天間問題、基地は国外・県外、最低でも県外」と訴え、政府のトップに就任後も同様。

その後の、「目標達成」「公約実現」に精力を注ぐのでなく、他人任せで状況をつくるという稚拙なリードで大失敗。

しかも沖縄をコケにしてしまった。

失敗、無責任の結果を「他人のせい」にするような「罷免」。

昨日、政府方針への署名を拒否した福島大臣を罷免したあとも、

「今後も命懸けで取り組む」と言明し、混乱を招いた責任を取り辞任する考えがないことを強調した。 (時事通信)

という。

鳩山氏が「命懸けで取り組んでこなかったことの結果が今回の日米合意」という結果なのに、今になっても「命懸け」というのは、「ま、テキトウにやりますよ」という意味でしかない。

それに対して、福島氏。

「私を罷免することは、沖縄を切り捨てることだ。国民を裏切ることだ」とし、「私は言葉に責任を持つ政治をしていきたい」と首相批判を展開。 (ロイター)

「言葉に責任を持つ政治」。

説得力がある。

政府のやることは、個人、私人の話ではないのに、鳩山氏はテキトウにしゃべればいいと思っているというしかない。

前にもブログにしたけれど、自民党最後の総理の麻生氏と同等。

なお、名護市の稲嶺進市長のことば。

「市民に約束してきたことですし、信念を持って貫き通すのが私の役割です」とこれまでの姿勢を継続することを強調。鳩山首相との今後の交渉については「私は交渉の座に座らない」と強く否定した。 (朝日)

政治の現場にいるものとして、どちらを「是」とするかは言うまでも無い。

落胆もうひとつ。

昨夜の9時のNHKニュースをつけていたら首相の会見が流れてきた。

食事しながらしばらくは聞いていた、あきれながら。

でも、「日米関係を緊密に」というくだりを聞いてチャンネルをかえた。たしか、対等な日米関係、といっていたはずなのに・・・そう思いながら。

ともかく、昨日の日米合意の全文訳が外務省から公表されているので、そちらにもリンク。

確かに「辺野古」と書いてある。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

5位あたり

●普天間問題で福島消費者相を罷免、首相「連立維持したい」

2010年 05月 29日 00:15 [東京 28日 ロイター]

鳩山由紀夫首相は28日夕の臨時閣議で、米軍普天間飛行場の移設問題をめぐって政府方針への署名を拒否した福島瑞穂消費者・少子化担当相(社民党党首)を罷免した。 鳩山由紀夫首相は28日夕の臨時閣議で、米軍普天間飛行場の移設問題をめぐって政府方針への署名を拒否した福島瑞穂消費者・少子化担当相(社民党党首)を罷免した。

首相はその後の記者会見で「社民党とはこれからも連立を維持していきたい」と期待感を表明したが、社民党の反発は強く、連立維持は難しい情勢だ。

政府が28日に閣議決定した普天間基地の移設に関する方針には、先に発表された日米の共同声明と同様に移設先として「辺野古崎地区」が明記された。これに対して、沖縄県外・国外を主張している福島氏は、閣議前に開催された基本政策閣僚委員会で署名を拒否、その後も首相が個別に説得したが譲ることはなかった。

鳩山首相は会見で、福島氏の罷免を「慙愧(ざんき)に耐えない思い」とし、これからも連立維持に「協力をお願いしたい」と繰り返した。福島氏に代わる新たな閣僚を同党から選出することも「視野にある」と述べ、引き続き閣内での協力も求めた。

同じく連立を組む国民新党の亀井静香代表も「福島氏の罷免は連立を組む国民新党として極めて残念だ。社民党と政府の協力関係が強化されることを切望する」と3党連立維持の重要性を訴えた。

ただ、社民党が連立にとどまるのは難しい情勢だ。共同通信によると、福島氏は会見で「私を罷免することは、沖縄を切り捨てることだ。国民を裏切ることだ」とし、「私は言葉に責任を持つ政治をしていきたい」と首相批判を展開。社民党は30日の全国幹事長会議で連立を離脱するかどうかを正式に決める予定。

閣僚の罷免は、2005年8月に小泉純一郎首相(当時)が衆院解散の詔書決定への署名を拒否した島村宜伸農相(同)を罷免して以来。

●鳩山首相、福島担当相を罷免=社民、連立離脱へ-普天間、辺野古移設を決定

時事 2010/05/29-00:18

政府は28日夜、首相官邸で臨時閣議を開き、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の代替施設を「名護市辺野古」周辺に移設する対処方針を決定した。鳩山由紀夫首相は、閣議での署名を拒否した福島瑞穂消費者・少子化担当相(社民党党首)を罷免。

首相は記者会見で、公約の「5月末決着」が果たせなかったことを陳謝しながらも、続投を表明した。一方、社民党は連立政権から離脱する方針を固めた。これにより政権基盤が弱体化し、夏の参院選にも大きく影響するのは必至だ。

首相は臨時閣議後の会見で、「沖縄県民の理解を得られなかった。福島担当相を罷免せざるを得ない事態に至り、誠に申し訳ない」と陳謝。一方で「今後も命懸けで取り組む」と言明し、混乱を招いた責任を取り辞任する考えがないことを強調した。

首相は福島氏の後任として、平野博文官房長官に消費者・少子化担当相を兼務させることを決めた。対処方針を決定した臨時閣議の席上、首相は「大変厳しい環境だが、一致協力して乗り切っていかなければならない」と結束を求めた。

臨時閣議に先立ち、首相は福島氏と亀井静香金融・郵政改革担当相(国民新党代表)の与党3党首らによる基本政策閣僚委員会を招集。28日発表した日米共同声明の内容を説明するとともに対処方針を提示、閣議での署名を求めた。

しかし、県内移設に反対する福島氏は、移設先として「辺野古」が盛り込まれていることを理由に「認められない」と拒否。辞任も拒んだため、首相は罷免に踏み切った。閣僚の罷免は2005年8月、郵政民営化をめぐる衆院解散に反対した島村宜伸農林水産相以来、戦後5人目。福島氏はこの後、記者会見し「(移設先が)辺野古から始まって辺野古に戻ったことに激しく失望している」と述べ、首相を批判した。

社民党は福島氏の罷免を受け、国会内で両院議員懇談会を開催。「ここに至って連立政権の在り方について重大な決定をせざるを得ない」との声明を発表した。同党幹部の多くは「福島党首を切ることは、社民党を切ることと同じだ」との認識を共有しており、連立離脱は不可避な情勢だ。同党は30日に全国幹事長会議を開いて最終的な対応を決定する。

対処方針は、日米共同声明に触れながら、普天間飛行場の代替施設を「キャンプ・シュワブ辺野古崎地区」周辺に設置すると明記。基地負担の沖縄県外・国外への分散や在日米軍基地の整理・縮小に取り組む姿勢を示した。沖縄県外への訓練移転を速やかに実施するとし、同県など関係自治体の理解を得るため努力することも盛り込んだ。

●仲井真知事「大きな失望と怒り招く」 辺野古に閣議決定

朝日 2010年5月29日1時0分

沖縄県名護市辺野古への移設反対を訴え続けてきた稲嶺進市長は28日、「市民に約束してきたことですし、信念を持って貫き通すのが私の役割です」とこれまでの姿勢を継続することを強調。鳩山首相との今後の交渉については「私は交渉の座に座らない」と強く否定した。

仲井真弘多知事も「県外移設の実現に期待する県民の声が今でもますます高まっているなかで、このような合意は県民の大きな失望と怒りを招くものだ」と、政府の対応を厳しく批判。「県や地元の了解を経ずに、このような移設案が決定されたことは誠に遺憾で、受け入れることは極めて厳しいと言わざるをえない」と語り、現状では辺野古移設を受け入れられないとの考えを改めて示した。

●普天間問題:首相発言、不信を増幅…求心力低下は不可避

毎日新聞 2010年5月28日

普天間問題の迷走の一因は、鳩山由紀夫首相の場当たり的発言が国民の不信感を増幅させたことにある。安全保障政策への認識の甘さも露呈し、「首相の資質」さえ問われた。28日夜の会見で「米海兵隊をひとくくりにして本土に移す選択肢は、現実にはあり得なかった」と反省を口にした首相だが、「5月末」を取り繕った決着にもかかわらず「この一歩を一つの出発点とし、命がけで取り組む」と語るなど、再び大仰な言葉を繰り出した。

「最低でも県外」。衆院選を控えた昨年7月19日、沖縄市での発言は県民の期待を高め、その分首相を最後まで苦しめた。

首相が3月31日に「腹案は用意している」と語った腹案とは、後に鹿児島県・徳之島と判明する。28日、首相は「地域的なことに考えを持っていたということで『腹案』と申し上げた」と強弁したが、自らの「県外」発言に引きずられ、地元の同意を得る見通しはなかったことをさらけ出した。結局「辺野古回帰」という結末に、28日は「自身の言葉を守れなかった」と謝罪する羽目になった。

「参院選前に決着しなければ最大の争点になる可能性があった」。28日、鳩山首相は普天間問題の決着期限を「5月末」に設定した理由をそう説明した。しかし、これも目算があったとは言い難い。

首相は4月15日の段階でも「決着」の定義を「米国、沖縄、連立与党が『この方向でいこう』と理解を示すこと」と語っていた。ところが沖縄、社民党との協議はいっこうに進まない。そして時間切れとなった28日、「沖縄、連立より米国」とばかり、沖縄の頭越しに共同声明を発表し、社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相の罷免に踏み切った。

28日の会見で首相は日米合意を優先した理由について「日米の信頼関係維持が最大の抑止力」と語った。それでも社民党への未練は断ち切れず、記者会見は午後5時スタートのはずが4時間延びた。

この日首相は「社民党に粘り強く理解を求めたい。そのことで責任を果たしたい」と続投に意欲を示したものの、3党連立は風前のともしび。首相の求心力低下は避けられず、政権運営は難航を極めそうだ。【坂口裕彦】

●「共同声明」でひとまず日米合意 普天間移設、実行いばらの道 (1/2ページ)

産経 2010.5.28 22:38

普天間飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)移設問題で、28日に発表された日米外務・防衛担当閣僚(2プラス2)共同声明に移設先として「辺野古崎地区と隣接海域」が明記された。在日米軍の「抑止力」を理由に日米同盟を重視した形だが、「辺野古移設」の具体像は合意が得られず先送りした。鳩山由紀夫首相が目指す現行案とは異なる工法の実施には、課題は山積している。

岡田克也外相は28日午後の記者会見で、「辺野古移設」について「公有水面埋め立ての権限を持った沖縄県知事の了解を得なければ進まない」と述べ、埋め立てを含む工法で建設するとの見通しを示した。

日本側は、シュワブ沿岸部に1800メートル滑走路(オーバーランを含む)2本をV字形に配置する現行案から、滑走路を1本にすることを検討してきた。埋め立て面積を最小限にし、環境に配慮している姿勢をアピールしたい考えだ。

ただ、米側との合意には至らず、共同声明の英文では「the runway portion(s)」と、複数形の可能性が記された。岡田氏は「(米側が求めるV字形滑走路も)排除されてない」と述べた。

日米政府は具体的な位置や工法などを、防衛省と国防総省の専門家で協議継続することで一致した。協議の期限を8月末に設定したが、最終結論は秋に想定する次回の2プラス2まで先送りしている。

代替施設の建設に必要な環境影響評価(アセスメント)手続きについて、著しく遅らせないことも確認した。新たに手続きをやり直すと3年程度かかるため、現行案のアセスを活用する公算が大きい。

沖縄県の条例などで(1)滑走路を20%以上延長しない(2)変更面積が10ヘクタール未満ーの場合、「軽微な修正」として、やり直しは必要ない。その場合、滑走路は55メートル程度までなら動かせる。

沖縄県の仲井真(なかいま)弘多(ひろかず)知事は、昨年までは現行案の沖合移動を条件に辺野古移設を容認してきたが、いまでは受け入れそのものが困難との立場だ。知事は28日も辺野古移設に関し「実行は極めて厳しい。頭越しの印象だ」と語った。

首相は地元の理解を得るため、「現行案とは違う」と強弁。北沢俊美防衛相も28日の記者会見で「(平成18年の)日米合意にない訓練移転、基地の日米共同使用、環境への配慮とかを考慮した」と強調した。負担軽減策をテコに地元の理解を広げようという狙いだ。

共同声明には、新たに米軍訓練水域の一部返還などの検討が盛り込まれた。だが、(1)訓練の県外移転拡充(2)米軍と自衛隊の施設の共同使用(3)嘉手納基地周辺の騒音軽減-などは日米政府で確認しているものばかりで、新味はない。移転先に挙がった徳之島、グアムでの訓練の中身も、青写真すら示されていない。

8カ月の迷走の末に辺野古移設に戻ったことで、沖縄県民の不信、失望は膨れあがっており、地元対策は難航必至だ。

外務省 公式ページ

<仮訳>共同発表 日米安全保障協議委員会 2010年5月28日

岡田外務大臣

北澤防衛大臣

クリントン国務長官

ゲイツ国防長官

2010年5月28日,日米安全保障協議委員会(SCC)の構成員たる閣僚は,日米安全保障条約の署名50周年に当たる本年,日米同盟が日本の防衛のみならず,アジア太平洋地域の平和,安全及び繁栄にとっても引き続き不可欠であることを再確認した。北東アジアにおける安全保障情勢の最近の展開により,日米同盟の意義が再確認された。

この点に関し,米国は,日本の安全に対する米国の揺るぎない決意を再確認した。日本は,地域の平和及び安定に寄与する上で積極的な役割を果たすとの決意を再確認した。さらに,SCCの構成員たる閣僚は,沖縄を含む日本における米軍の堅固な前方のプレゼンスが,日本を防衛し,地域の安定を維持するために必要な抑止力と能力を提供することを認識した。SCCの構成員たる閣僚は,日米同盟を21世紀の新たな課題にふさわしいものとすることができるよう幅広い分野における安全保障協力を推進し,深化させていくことを決意した。

閣僚は,沖縄を含む地元への影響を軽減するとの決意を再確認し,これによって日本における米軍の持続的なプレゼンスを確保していく。この文脈において,SCCの構成員たる閣僚は,同盟の変革と再編のプロセスの一環として,普天間飛行場を移設し,同飛行場を日本に返還するとの共通の決意を表明した。

閣僚は,このSCC発表によって補完された,2006年5月1日のSCC文書「再編の実施のための日米ロードマップ」に記された再編案を着実に実施する決意を確認した。

閣僚は,2009年2月17日の在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定(グアム協定)に定められたように,第三海兵機動展開部隊(MEF)の要員約8000人及びその家族約9000人の沖縄からグアムへの移転は,代替の施設の完成に向けての具体的な進展にかかっていることを再確認した。グアムへの移転は,嘉手納以南の大部分の施設の統合及び返還を実現するものである。

このことを念頭に,両政府は,この普天間飛行場の移設計画が,安全性,運用上の所要,騒音による影響,環境面の考慮,地元への影響等の要素を適切に考慮しているものとなるよう,これを検証し,確認する意図を有する。

両政府は,オーバーランを含み,護岸を除いて1800mの長さの滑走路を持つ代替の施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に設置する意図を確認した。

普天間飛行場のできる限り速やかな返還を実現するために,閣僚は,代替の施設の位置,配置及び工法に関する専門家による検討を速やかに(いかなる場合でも2010年8月末日までに)完了させ,検証及び確認を次回のSCCまでに完了させることを決定した。

両政府は,代替の施設の環境影響評価手続及び建設が著しい遅延がなく完了できることを確保するような方法で,代替の施設を設置し,配置し,建設する意図を確認した。

閣僚は,沖縄の人々が,米軍のプレゼンスに関連して過重な負担を負っており,その懸念にこたえることの重要性を認識し,また,共有された同盟の責任のより衡平な分担が,同盟の持続的な発展に不可欠であることを認識した。上記の認識に基づき,閣僚は,代替の施設に係る進展に従い,次の分野における具体的な措置が速やかにとられるよう指示した。

●訓練移転

両政府は,二国間及び単独の訓練を含め,米軍の活動の沖縄県外への移転を拡充することを決意した。この関連で,適切な施設が整備されることを条件として,徳之島の活用が検討される。日本本土の自衛隊の施設・区域も活用され得る。両政府は,また,グアム等日本国外への訓練の移転を検討することを決意した。

●環境

環境保全に対する共有された責任の観点から,閣僚は,日米両国が我々の基地及び環境に対して,「緑の同盟」のアプローチをとる可能性について議論するように事務当局に指示した。「緑の同盟」に関する日米の協力により,日本国内及びグアムにおいて整備中の米国の基地に再生可能エネルギーの技術を導入する方法を,在日米軍駐留経費負担(HNS)の一構成要素とすることを含め,検討することになる。閣僚は,環境関連事故の際の米軍施設・区域への合理的な立入り,返還前の環境調査のための米軍施設・区域への合理的な立入りを含む環境に関する合意を速やかに,かつ,真剣に検討することを,事務当局に指示した。

●施設の共同使用

両政府は,二国間のより緊密な運用調整,相互運用性の改善及び地元とのより強固な関係に寄与するような米軍と自衛隊との間の施設の共同使用を拡大する機会を検討する意図を有する。

●訓練区域

両政府は,ホテル・ホテル訓練区域の使用制限の一部解除を決定し,その他の措置についての協議を継続することを決意した。

●グアム移転

両政府は,2009年2月17日のグアム協定に従い,III MEFの要員約8000人及びその家族約9000人の沖縄からグアムへの移転が着実に実施されることを確認した。このグアムへの移転は,代替の施設の完成に向けての日本政府による具体的な進展にかかっている。米側は,地元の懸念に配慮しつつ,抑止力を含む地域の安全保障全般の文脈において,沖縄に残留するIII MEFの要員の部隊構成を検討する。

●嘉手納以南の施設・区域の返還の促進

両政府は,嘉手納以南の施設・区域の返還が,「再編の実施のための日米ロードマップ」に従って着実に実施されることを確認した。加えて,両政府は,キャンプ瑞慶覧(キャンプ・フォスター)の「インダストリアル・コリドー」及び牧港補給地区(キャンプ・キンザー)の一部が早期返還における優先分野であることを決定した。

●嘉手納の騒音軽減

両政府は,航空訓練移転プログラムの改善を含む沖縄県外における二国間及び単独の訓練の拡充,沖縄に関する特別行動委員会(SACO)の最終報告の着実な実施等の措置を通じた,嘉手納における更なる騒音軽減への決意を確認した。

●沖縄の自治体との意思疎通及び協力

政府は,米軍のプレゼンスに関連する諸問題について,沖縄の自治体との意思疎通を強化する意図を確認した。両政府は,ITイニシアチブ,文化交流,教育プログラム,研究パートナーシップ等の分野における協力を探究することを決意した。

安全保障協力を深化させるための努力の一部として,SCCの構成員たる閣僚は,地域の安全保障環境及び共通の戦略目標を推進するに当たっての日米同盟の役割に関する共通の理解を確保することの重要性を強調した。この目的のため,SCCの構成員たる閣僚は,現在進行中の両国間の安全保障に係る対話を強化することを決意した。この安全保障に係る対話においては,伝統的な安全保障上の脅威に取り組むとともに,新たな協力分野にも焦点を当てる。 |

| Trackback ( )

|

知人のジャーナリストが福岡県添田町での不正やリコールのことを教えてくれた。

前から、新聞などで、収賄側の副知事と贈賄側の町村会長らが逮捕されたという事件は知っていた。

「町村会長と県の副知事との贈収賄」という妙な構造なので印象があった。

町村会長は「添田町長」。

現職町長として今年2月に贈賄で逮捕、その後、起訴されながらも辞職せずにいる、刑事被告人が町長ポストに居座り続けるのは、極めて異例。(週間ダイヤモンド)

その添田町長のことの記事を見る前に、ここの町(自治体合併して「山県市」になる前の「高富町」)でも、贈(収)賄で逮捕された町長が、逮捕・拘留されても「辞任しない」という事件がおきた。

行政は、拘留されていても「町長は町長」だから、給料やボーナスを支給するという。

●公務員の論理は、規定だから「在職」している以上、支給せざるを得ない。

●住民感覚では、逮捕・拘留されていて何の仕事もしていないのだから、給料は払うな。

住民監査請求したけど、支払われたので、住民訴訟を提起。

岐阜地裁での第一回弁論のときのこと。

裁判長から、こういう事例はない、原告被告双方、何か判例か学説などがあれば出してほしい、と法廷でいわれた。

確か3回目あたりで裁判所の和解勧告。

その後、和解勧告を拒否した被告は、判決で負けた・・・

(この経緯は、裁判所の温情かとも思った)

そんな、事実の話をまず紹介しておく。

●逮捕されて拘留中の町長に支給した給与の返還命令

2002年5月、高富町長が町の公共事業に係る贈収賄事件で逮捕。すぐに辞職しなかったため、町は拘留中にもかかわらず、給与とボーナスを支給した。町の言い分は、「逮捕されていても、町長の身分はあるから」、というもの。そんなことは許されない、と提訴。敗訴した被告は控訴しませんでした。

行政の支出は違法である、との判決が確定しました。

日本の住民訴訟の原告=住民の勝訴率がたった一桁の%しかないといわれる中、せっかくの勝訴判決なので、もう少し詳しく紹介します。

●逮捕拘留中の給与支出は違法!

判決のまとめ

◆(当時の)Y高富町長は、2002年4月28日より連日県警の事情聴取を受け、5月1日、町の公共事業に関しての収賄容疑で逮捕され、5月22日に岐阜地検により起訴されました。6月4日に高富町議会で辞職の承認を得ました。本人は、7月15日の初公判を経て、やっと翌16日に保釈。このように、逮捕された5月1日以降は実質的に職務=公務についていません。

そこで、町民の有志は、逮捕・拘留中の給与と期末手当の支給をしないように差し止めの住民監査請求をしました。それらもかかわらず、高富町は給与・期末手当を支給しました。町の見解は、「助役が職務を代理しても、町長の身分は有しているから、支給は違法ではない」というもので、国や県など行政関係者の一致した見解。

これをくつがえした判決が出ました。

◆02年8月22日、「5月分給与77万円、ボーナス34万円を山崎氏個人が返還すべき」と、住民8名が提訴しました。被告は、逮捕されたY前町長本人のみ。

◆《私たちの違法性の主張》

◎ 拘留中は「勤務」といえず、職務代理者も置いたから、給与を支給する根拠がない。

◎ 拘留も勤務なら、出張の旅費、日当を支給するはずなのに、町は支給していない。

◎ 条例は「勤務しないときは、減額した給与を支給」と規定している。

◎ 勤務がないから期末手当も支給でず、条例には不支給及び差止めも決められている。

◎ 住民の税金を原資とすることからも、社会通念上も、許されない。

◆03年11月26日岐阜地裁判決

裁判長は、第一回弁論時に、随分調べたがこの種の判例がない、と述べました。そして、和解が勧告され、4回の和解協議の後、最終的に被告が和解を拒否しました。

判決は、毎月の給与に関して、

◎ 拘留中は職務を行っていないから条例の規定からして給与77万円を高富町が支出したことは違法、

◎ 被告は不当利得しているから返還すべき、とし、

◎ ボーナスに関しては(給与と比べると)不合理ともいえるが条例の規定上違法とまではいえない、というもの。

◆被告は控訴せず!

被告側は控訴しませんでした。

なお、贈収賄刑事事件は、業者側は、指名してもらったことと予定価格を教えてもらったことのお礼であることをすぐに認め、ちょうど1年前に有罪(執行猶予付き)が確定。

元町長は、第一回公判で容疑を認めたものの、次回から全面否認に転じ、情状酌量は求めず。検察は教唆がなければ予定価格の99.7%で落札できないことなども示し、求刑は懲役1年6カ月罰金100万円。12月8日に結審し注目の判決は04年2月6日。

(その後、有罪が確定)

◆自治体は条例を改正する必要がある!

福岡県議会は、逮捕拘留中の議員の給与支給を差し止めるよう自ら条例改正。全国の自治体が議員ら非常勤職員と長ら常勤特別職も一般職もすべて、差し止める(嫌疑がはれたら溯って支給する)と、条例改正すればこんな問題はおきません。

● 訴状

● 判決全文・確定

(関連) 山県市や旧高富町、一部事務組合などに関しての住民監査請求や住民訴訟などの経過 |

|

ところで、今朝は6時前からイチゴの収穫など。

その前に作っておいたブログを今アップ。

9時半からは議会の特別委員会、ということでこれから出かける。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位あたり

●前代未聞!贈賄で起訴された町長は居座り

相川俊英の地方自治“腰砕け”通信記【第2回】 2010年5月13日/ ダイヤモンド・オンライン

擁護のビラがばら撒かれる福岡県添田町の「見識」

1234 「このような行為は添田町にとって不名誉なことであり、行政運営の多大な遅滞と混乱をまねくことは明白であり、我々としては、断じて許すわけにはいかない」

福岡県添田町で、こんな激烈な内容のチラシが全戸に配布された。現職町長が今年2月に贈賄で逮捕、その後、起訴されながらも辞職せずにいる町である。刑事被告人が町長ポストに居座り続けるのは、極めて異例のこと。政治家の出処進退として首をかしげざるを得ない。チラシはこうした町長の行為を批判するものと思いきや、正反対であった。

山本町長の後援会長は 何も悪いことはしていないと胸を張る

4月21日から町内で始められた町長リコールの署名活動に対し、異を唱えるものだった。「このような行為」とはリコールの署名活動を指し、「大きな汚点を残すことになる」とまで批判している。チラシの差出人として「ほんとうの添田町を考える会」と「山本後援会」の2つの団体名が書かれていた。しかし、代表者名や連絡先の記載は一切、ない。

同様のチラシが、その後も添田町民宅に送りつけられた。町長へのリコール運動を「町民同士の対立が激化し、遺恨が残るだけで、何一つ良いことはない」とし、批判をエスカレートさせていた。そして、「署名簿は町に選挙権のある方ならば、誰でも見ることができます」と、ことわりを入れていた。

一般町民を不安がらせ、署名を躊躇させる意図がうかがえた。「向こうがリコール運動を始めましたが、リコール制度をよく知らない町民も多いと思い、リコールとはこういうものですよと、町民に知らせることにしました」。こう語るのは、チラシを配布した「山本後援会」会長。何も悪いことはしていないと胸を張る。

そして、「町長は町のカネを使ったわけではなく、町に迷惑はかかっていない。大きな罪ではないので、これからも町長として頑張ってもらいたい」と、持論を展開する。贈賄事件は私利私欲ではなく、町のためにやったもので、むしろ、しっかりと町長を支えるべきだというのである。どうやら、目的が正しければ、法律違反などは大したことではないとのお考えのようだった。果たしてそうだろうか。

添田町の山本文男町長が贈賄容疑で逮捕されたのは、今年の2月2日のこと。賄賂の送り先は福岡県の中島孝之副知事。後期高齢者医療広域連合の設立に際し、県町村会に便宜を図ってもらった謝礼として、現金100万円を副知事室で渡した疑いだ。広域連合の分担金割合を町村側に有利に取り計らってもらった見返りだ。山本町長は県町村会長を長年、務め、県庁生え抜きの中島副知事とも昵懇の仲だった。

汚職事件の端緒は、県町村会事務局からの内部告発だった。内容は、事務用品の架空発注などを繰り返して裏金を作り、県幹部などへの官官接待の資金に充てているというものだった。昨年末に裏金作りを担当した事務局職員らが詐欺で逮捕され、不正な公金支出による官官接待の実態が明らかにされた。この時点で接待された側の中島副知事は道義的責任をとり、辞任した。全国知事会の会長を務める麻生渡・福岡県知事の腹心で、実力者だった。

県町村会を舞台にした不正な公金支出の捜査の過程で、贈収賄事件が発覚した。収賄側の副知事と贈賄側の町村会長(山本文男・添田町長)らが逮捕され、福岡県は大騒ぎとなった。主犯の2名とも知事に近い人物で、県政に絶大な影響力を持っていたからだ。

山本町長は保釈後の3月1日、町議会の全員協議会で「町自体に悪いことをした覚えはない」などと弁明した。また、「(副知事に渡した)祝い金が多すぎた」と開き直り、自らの進退については「民意に従う」と言葉を濁した。その直後に開かれた記者会見では「事件の被害者は私だ」とまで語り、公金を不正に使い、政策を大きく歪めたことへの反省は皆目うかがえなかった。

こうした非常識な言動を支えたのが、町民や町議の一部が逮捕直後から取り組んだ山本町長の続投を求める署名活動だ。山本後援会が中心に進めたものだが、「5700人から5800人分の署名が集まった」(後援会長の話)という。町長はこれこそが民意とばかりに、批判の声に耳を塞ぎ、居座りを続けているのである。

議会で不信任案は不成立 町民がリコールに立ち上る

言うまでもないことだが、目的が正しければ法律違反も許されるという理屈は、法治国家では通用しない。賄賂を認めながら辞職せずというのは許されないとの声が町議の中からも上がり、町長への不信任案が提出された。臨時会が3月4日に開催され、採決となった。議員定数は13人。不信任案に賛成したのは岩本泰三郎議員、久保田実生議員、白石英雄議員、竹田善浩議員、田中正議員、松本雄二議員、浦野信義議員の7名にとどまり、成立に必要な4分の3に達せず不発に終わった。つまり、6人(井上孝行議員、上田定議員、緒方裕子議員、白石富雄議員、高瀬知恵子議員、畠田勝廣議員)が、町長の続投を容認したのである。

こうした結果を受け、事態を憂慮した町民たちがリコール運動に立ちあがったのである。不信任案に賛成した7人の町議も加わり、「山本町長をリコールする会」(矢野一義代表・以下リコールする会)が結成された。署名集めは4月21日からスタートし、5月20日までの1ヵ月間に有権者(約1万人)の3分の1署名がそろえば、本請求が成立。住民投票となり、過半数の賛成で町長の失職が決定する。冒頭に紹介したチラシが町内にばら撒かれたのは、リコール運動が開始される、まさにその前後の出来事だった。

「今のところ直接的な脅しはありませんが、住民を不安がらせるようないろんなデマが流されています」。リコールする会の矢野一義代表は、厳しい表情でこう語る。町民から事務所にいろんな問い合わせ電話が入るという。例えば、リコールが成立したら、町営バスがなくなってしまうと聞いたとか、町営住宅の家賃が倍に引き上げられる、なかには生活保護が打ち切られると聞いたというものまで。また、署名簿が役所の前に張り出されるのかといった不安の声などなど。

町民の中に山本町長を崇拝し、かつ、畏怖するようなムードがあるという。それだけにリコール運動へのブレッシャーは生半可なものではない。リコールする会の副代表のひとり、松本雄二町議は「誰も町長に逆らえない状況が続いてきた。すべてが町長のおかげだという“山本神話”なるものまで広がっていた。40年間という長さは人間を腐らせてしまう」と、解説する。

町制100年の記念の年 再生に向けた町民の正念場

山本文男町長は84歳。もともと地元の炭鉱会社の労働組合委員長で、町議を経て町長に当選。以来、10期39年余に渡って町政のトップに君臨している。

人口約1万1000人の小さな町の町長ながら、全国の自治体関係者で彼の名を知らぬ者はいない。1999年に全国町村会会長に就任し、連続して6期務めているからだ。地方の代表、なかでも過疎地や小規模自治体の代表として、政府の様々な委員を兼務。国にズバズバもの申す存在であった。県のみならず、国とも強力なパイプをもつ豪腕町長として知られていた(3月8日に県町村会長は辞任。自動的に全国町村会長も辞任となった)。

地方の代表として国と対峙してきた山本町長は、地元添田町で長期政権を樹立し、他を寄せ付けぬ存在となっていた。10回に及ぶ町長選のうち、6回は無投票。

しかも、最近は3期連続の無投票である。役場内はもちろんのこと、議会内にも睨みを利かせ、議員に有無を言わせなかった。目障りな議員を蹴落とすために町議選で競合する人間を擁立し、つぶしていったという。こうして町内全域に盤石な体制を作り上げ、長期政権を実現させていったのである。

添田町は来年2011年が町制100年の記念の年。1月に町長選が予定されていて、山本町長は11回目の出馬を目論んでいたという。そうした中での逮捕・起訴である。町長の威圧に屈し、長年、沈黙を強いられてきた町議の一部と町民が勇気を振り絞って立ちあがったのが、今回のリコール運動といえる。はたして町制100年を、町の再生とともに迎えることができるのか、添田町民の正念場といえる。

ところで、改革の1丁目1番地に「地域主権」を掲げる民主党政権だが、実態は誠にお寒いものと言わざるを得ない。その実例が添田町の山本町長への評価である。地域主権や地方自治の旗手ではなく、地域ボスの典型といえる彼を総務省顧問に選任していたのである。

さすがにまずいと思ったのか、事件後の3月15日に縁切りとなったが、腰が砕けるような話ではないか。地方自治の実情をどのように捉えているのか。政治主導を掲げる民主党政権の見識が疑われる話ではないか。 |

●添田町で町長リコールの署名集まるが、新たな疑惑が浮上

相川俊英の地方自治“腰砕け”通信記【第3回】 2010年5月25日 /ダイヤモンド・オンライン

福岡県添田町の町長リコールの署名集めが5月20日、1か月の期限を終えた。住民団体「山本町長をリコールする会」(矢野一義代表・以下リコールの会)の発表によると、集まった署名数は3629。町選挙管理委員会による審査を経て正式確定となるが、リコールの会メンバーは皆、住民投票実施に必要な有権者の3分の1(3291人)をクリアしたと、安堵の表情を見せる。

リコール活動を激しく批判するチラシが大量に配布されるなど、様々な圧力や妨害の中での署名集めを強いられていたからだ。巨大な見えない力に半ば怯えながらの活動といえた。もっとも、町長の解職は住民投票で過半数の賛成を得て確定する。まだ一件落着とはならない。

添田町の混迷は、山本文男町長が贈賄で逮捕・起訴されたことから始まる。山本被告は84歳。1971年から連続十期、添田町長を務め、全国町村会長も6期目(事件後辞任)という超大物である。福岡県内はもちろん、全国にその名を轟かせ、自治体関係者に広く知られる存在だ。昨年秋には総務省顧問に推挙されるなど、地方自治体を代表する人物のようにみなされていた。

そんな山本町長が引き起こしたのが、福岡県副知事への贈賄事件。県町村会長も務めていた山本町長は、県の後期高齢者医療制度の運用に関し、町村会側に有利に取り計らってもらう思惑で、副知事らへの官官接待を重ねていた。そして、実際に便宜を図ってもらった見返りとして、副知事に現金100万円を渡したとして逮捕・起訴された。

一連の接待や賄賂の原資となったのは、町村会事務局の金。職員が不正経理を重ねて捻出した裏金である。つまり、公金だ。裏金作りに関わった町村会事務局の幹部二人は詐欺で逮捕され、すでに有罪判決を受けている(5月14日)。また、収賄側の副知事も逮捕前に辞任し、いまは刑事被告人として初公判(6月9日)を待つ身になった。地方行政を歪めた責任は大きく、辞任は当然のことだ。

しかし、責任を全く取らずに開き直っている政治家がいる。汚職事件を主導した山本被告である。彼は2月2日に逮捕された後、県町村会長と全国町村会長を退いたものの、添田町のトップから離れることはなかった。それどころか、保釈後に町議会で事実関係を認める一方で「事件の被害者は私」と平然と語るなど、罪の意識のないことを明らかにしていた。

こうした姿勢に町内からもさすがに疑問の声があがった。だが、40年に及ぶ長期政権によって築き上げられた支配構造は、半端なものではなかった。町長擁護の署名活動が展開され、町議会での町長不信任案もあえなく否決されてしまった。それならばということで、町民の一部がリコール運動に立ちあがったのである。

ところが、その出鼻を挫くように、リコール批判のチラシが町民宅に大量に郵送された。「このような行為(リコール運動)は添田町にとって不名誉なことであり、行政運営の多大な遅滞と混乱をまねくことは明白であり、我々としては、断じて許すわけにはいかない」といった激烈な内容で、しかも、2度に渡って配布された。その数は約4000枚。また、町長がリコールされたら、学校給食がなくなるといった類のデマが町内に流布され、町民の不安をかきたてた。

このリコール批判のチラシ郵送にある疑惑が浮上している。町民宅に封書で郵送されたのだが、宛て名に通常は使わない戸籍上の漢字が使われるなど、不自然な点があるという。

町民が誤って町に登録した住所などがそのまま表記されているケースもあり、リコールの会は「町が管理する情報が流用されたのではないか」と、町に疑いの目を向ける。

こうした事態を座視するわけにはいかないと、町議会が実態解明に動き出した。5月20日の臨時会で、調査特別委員会(百条委員会)の設置が7対6の1票差で可決されたのである。5月26日に開かれる百条委員会で、チラシを配布した「山本後援会」の幹部や町の幹部が参考人として招致される予定だ。

一方、汚職事件の震源地となった福岡県町村会で耳を疑うような出来事が起きていた。県町村会は今回の不祥事を受け、組織改革を進める検討委員会を設置した。

詐欺罪で幹部職員二人が有罪判決を受け、前会長が贈賄罪で起訴され初公判(6月9日)を待つ刑事被告人となっただけに、再発防止や信頼回復のため組織改革は必須である。その第一歩として組織見直しの検討委員会が設置されたのだが、どういう訳か委員会メンバーに当の山本被告が選ばれていたという。

どうやら、山本被告が会長を辞任したものの町村会に理事として残っていたので、そのまま委員会メンバーにあてられたようだ。福岡県の町村長らは一体、何を考えているのか。その感覚を疑わざるを得ない。起訴段階では推定無罪だとして、責任追及すべきではないとの判断か。

しかし、政治家の責任はより重いもののはずだ。それとも、町村会のために法律を犯して頑張ってくれた功労者だと考えているのだろうか?仮にそうであったら、日本は法治国家ではないと言わざるを得ない。 |

| Trackback ( )

|

昨日の大阪地裁の刑事事件のこと。

厚労省の幹部の不正として騒がれた事件。

裁判長は、上司の事件への関与を認めた係長の捜査段階の供述調書15通すべてを「(大阪地検特捜部の)取り調べに問題がある」として証拠採用しなかったという。

捜査の批判まで。

弁護人は「無罪 動かしがたい」と解説している。

当初から検察の暴走、間違いが指摘されていた。

取り戻すことができないことがたくさんあるとはいえ、喜ぶべきこと。

(関連エントリー) 2009年7月10日ブログ

⇒ ◆厚労省局長を逮捕 その背後にあるものは/事件構図に疑問も /厚労省前局長を起訴 完全否認のまま

2010年1月15日ブログ

⇒ ◆郵便不正:村木被告の初公判27日に 厚労省元局長

2010年2月9日ブログ

⇒ ◆不利になる検察/村木・公判/上司が証言「当時、検察側に作られた記憶」「壮大な虚構ではないか」

この裁判は言うまでも無く刑事事件で、検察がまず訴えるもの。 その主張を裏付けるのが「証拠」。

裁判は、何が証拠になるかで、流れがずいぶん変わる。

私がやっているのは行政訴訟。

「刑事事件」と「民事事件」の二種類がある中で、

住民訴訟は、広い意味では「民事事件」の範疇になる。

50件ほどやってきた。

たとえば、昨日の10時半からの岐阜地裁での住民訴訟。

原告はこちら。被告は岐阜県知事。

「2003年と2007年の岐阜県議選の選挙公営に関して

選挙カーの燃料代や車の借り上げ料などに水増しがなかったか」、

それを争う事件のラウンド・テーブル(円卓会議)だ。

今年春に転勤で交替した裁判長や裁判官。

書記官も替わった。

傍聴は、県職員が5人位と原告側が二人。

先日月曜日に出しておいたのは準備書面(6)、証拠説明書(6)と

対応する甲25号証から43号証。

それと証拠申出書-1から4。

証人尋問したいからと申請するものだけれど、今回は「県議選」ということで候補者も対応する自動車所有者や燃料店の数は多く、相手方は「百数十の者」になる。

法廷でそんな多数の尋問することは実質的に不可能。

そこで、「書面尋問」といういわば「質問書」を送って、「それに対する回答」を送ってもらう、そういう方法で申請した。

この裁判の選挙カーの貸し出し料に水増しは無かったかについては、貸し出したとされる車の所有者、会社もあれば個人もあるけど、ここの大部分に質問をする申し出。

質問する理由や事項も示して提出する。

この車所有者だけで、延べ「百者」近くになる。

もうひとつの選挙カーの燃料代は、本当は選挙カーの分の燃料代しかだめなところ、後続車とか自分の車の分の燃料も一緒に計上した、というような例が後をたたない。

だから、候補者側に質問するように申し出。

申し出を採用してくれるか? たぶん採用してくれるさ、と臨んだ昨日の法廷。

やりとりの大要は次のように記憶する。

裁判長、

「原告は、準備書面(6)を陳述ということですね。

証拠説明書、甲25号証から43号証もあります。」

こちら 「はい。」

「書面尋問の申し立てについて、被告の意見は?」

被告代理人 「よしなに」。

続けて裁判長は

「被告の質問の追加があれば出すよう。

どれだけの期間がいりますか」

被告代理人

「・・・2週間ほど」

裁判長

「それを受けて裁判所も検討しますが、

期日外で、おそらく採用することになると思う。

問題は、回答の期限をいつにするかだが、

2ヶ月程度でどうだろうか。

その回答がそろってから次の弁論を開くのが良いと思う」

ということで、次回は8月16日(月)10時半からとなった。

延べ120者ほどになるけど、そんな多数に一気に書面尋問することは痛快。

別の事件として別の裁判長の担当で進められている選挙ポスター代の水増し事件は、印刷業者が保管している候補者との取引の記録の帳簿や領収書などの文書を出すように「文書提出命令」求めた。 これについては、すでに昨年の夏ごろ、「文書提出命令」を前提に業者に「審尋」が行われた。

そして、その回答で任意に提出してもよいと回答した20数業者に対して、裁判官の前で1社ずつ書類を出してもらって、コピーをとることを進めてきて、おおむね、それも済んだ。

次は、「任意で出さなかった印刷所、数十社に対して文書提出命令が出される」、近くそんなことになる流れだと思う。

裁判では、証拠は「それなり」に大事だ。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位あたり

●郵便不正:村木元局長、無罪の公算大 部下の供述不採用

毎日 2010年5月26日

障害者団体への郵便料金割引制度を悪用した郵便不正事件で、虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた厚生労働省元局長、村木厚子被告(54)=休職中=の第20回公判が26日、大阪地裁であった。

横田信之裁判長は、村木被告の事件への関与を認めた厚労省元係長、上村勉被告(40)の捜査段階の供述調書15通すべてを「(大阪地検特捜部の)取り調べに問題がある」として証拠採用せず、捜査を批判した。上村被告は公判では村木被告の関与を否定しており、捜査段階の供述調書は村木被告の有罪を立証する上で重要だった。立証の柱が「証拠能力なし」と判断され、村木被告は無罪判決を言い渡される公算が大きくなった。

この事件では、実体のない障害者団体「凜(りん)の会」に郵便料金割引制度の適用を認める偽証明書を作成したとして、4人が起訴された。

横田裁判長は「証明書の作成は自分1人でやったと伝えたのに、村木被告から指示された内容の調書を検事がでっち上げた」とする上村被告の公判証言について、「(上村被告が拘置中に記載していた)被疑者ノートの内容は公判証言に合致する。検事は村木被告関与のストーリーをあらかじめ抱いていた」と指摘。さらに、上村被告が自身の犯行を認めている点にも触れ、「虚偽の公判証言をする理由が見当たらない」と公判証言が信用できると判断した。取り調べ段階の供述調書に特信性(高度な信用性)を認めず、証拠採用を却下した。

また上村被告のほか、横田裁判長が先月、一部無罪の判決(検察側が控訴)を言い渡した「凜の会」代表、倉沢邦夫被告(74)ら2人の調書についても「検察官による誘導があった」などとして証拠採用を却下した。

検察側は、上村被告や塩田幸雄・厚労省元部長(58)ら8証人の捜査段階の検察官調書計43通について、「公判証言と内容が食い違うが、調書に特信性がある」とし、証拠として採用するよう地裁に請求していた。横田裁判長は、塩田元部長ら計5人の調書9通については「証拠能力までは否定できない」として証拠採用した。

村木被告の公判は6月22日に検察側が論告求刑をし、同29日に弁護側が最終弁論をして結審する予定。判決は9月10日前後になる見通し。【日野行介】

【ことば】郵便不正・偽証明書事件

実体のない「凜の会」を障害者団体と認める厚生労働省の証明書を偽造したとして、村木厚子・元同省局長ら4人が大阪地検特捜部に起訴された。特捜部は「証明書の偽造は村木被告に指示された」とする同省元係長、上村勉被告の捜査段階の供述を立証の柱に据えたが、上村被告は裁判で「自分1人でやった」と主張を一変。凜の会代表の倉沢邦夫被告も捜査段階では「村木被告に証明書を依頼した」と供述し、公判では「村木被告に依頼はしていない」と翻した。

●大阪地裁、供述調書証拠採用せず 厚労省元局長無罪の公算大

2010/05/26 18:11 【共同通信】

厚労省文書偽造事件の公判で大阪地裁に入る村木厚子被告=26日午後 厚労省文書偽造事件の公判で大阪地裁に入る村木厚子被告=26日午後

調書証拠不採用で元局長、無罪濃厚に

郵便制度悪用に絡む厚生労働省の文書偽造事件で、虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた元同省局長村木厚子被告(54)=休職中=の公判で大阪地裁は26日、検察側の主張を支える最大の根拠だった元係長上村勉被告(40)の供述調書について「検察側が(想定した内容に)誘導した可能性がある」と15通すべてを証拠採用しないことを決めた。

村木被告の関与を示す重要な証拠が採用されなかったことで、9月にも予定される判決は無罪が言い渡される公算が大きくなった。

検察側が証拠請求していたのは、上村被告のほか自称障害者団体「凜の会」設立者倉沢邦夫被告(74)ら計8人の供述調書計43通。横田信之裁判長はこのうち5人分の計9通を採用したが、残りを証拠として認めなかった。村木被告の弁護人は閉廷後「これで無罪判決は動かない」と述べた。

弁護側は公判前整理手続きの段階から調書の信用性がないと主張し、証拠採用に同意していなかった。公判でも調書に署名した証人が「作文で、でっち上げ」などと次々と内容を否定。

横田裁判長は4月、村木被告から偽の証明書を受け取ったと認めていた倉沢被告の判決で「供述調書は不自然で、信用性には疑いが残る」と無罪(郵便法違反罪では有罪)を言い渡した。

●郵便不正:弁護側「無罪を実感」 検察側は敗北感にじませ

毎日新聞 2010年5月26日

「一日も早く無罪を」--。障害者団体への郵便料金割引制度を悪用した郵便不正事件で、厚生労働省元局長、村木厚子被告(54)の公判が26日、大阪地裁で開かれ、横田信之裁判長は検察側の立証の柱である厚労省元係長の捜査段階の供述調書など、重要な調書をほとんど証拠採用しなかった。村木被告の弁護団は無罪への手応えを感じ、検察からは「極めて厳しい判断」と敗北感をにじませる声が漏れた。

村木被告の主任弁護人の弘中惇一郎弁護士ら3人は公判後、大阪市内で会見。「無罪判決に確信を持った」と自信を深めつつ、「正直ほっとしています」と本音も語った。

この日の公判の最大の焦点は、厚労省元係長、上村勉被告(40)の供述調書が証拠採用されるかどうかだった。横田裁判長は、「証明書の偽造は一人でやった」という上村被告の公判証言を認定。そのうえで、上村被告の供述調書15通すべての証拠請求を却下した。弘中弁護士は「無罪判決が出ることは動かしがたい状況」と力を込めた。

横田裁判長は2時間半近くかけ、8証人の調書について証拠の採否の理由を述べた。弘中弁護士は「極めて異例。しっかりした論理構築のうえで出した決定であると示したかったのだろう」と分析。また横田裁判長は「他の人の調書に合わせて、誘導した可能性がある」などと、大阪地検特捜部が自ら描いたストーリーに合わせて調書を作成したと指摘。弘中弁護士は「まかり通ってきた検察、特捜のやり方を具体的に厳しく批判した」と評価した。

村木被告は会見に姿を見せず、「裁判所がていねいに証拠を検討してくださったことに感謝しております。一日も早く無罪が明らかになり、社会復帰できる日を心から願っております」とコメントを出した。

一方、ある検察幹部は「なかなか厳しい。(無罪)判決の行方が見えてしまった」と肩を落とした。玉井英章・大阪地検次席検事は「公判係属中であるので、コメントは差し控えたい」との談話を出した。【苅田伸宏】

◇「やはり潔白だった」厚労省職員

村木被告に無罪判決が言い渡される公算が大きくなったことで、厚生労働省の職員からは「やはり潔白だったのか」などと安堵(あんど)の声が上がる一方、検察の捜査に対する強い不満も漏れた。

ある幹部は「偽の証明書の発行を上司として認めることは、不正の記録をわざわざ残すということ。普通の役人なら絶対にやらないことだと初めから思っていた。検察の捜査が見込み違いだったとしたら、あまりにもお粗末」と語った。

別の幹部は「村木さんは仕事も優秀で、職員の中でも不正から最も縁遠い人だった。厚労省にとって、今日一番のいいニュース」と手放しで喜んだ。

ある職員は「順調に出世していた人が、不正をしてまで便宜を図る理由があるのか疑問だった。検察は一体何をやろうとしたのか。早く無罪判決が出て、潔白が証明されてほしい」と話した。

厚労省によると、村木被告は現在、休職扱いで、無罪が確定すれば復職できる。ある幹部は「局長まで上り詰めた人なので、どのポストが適切かは難しいが、障害者政策のエキスパートとして再び力を発揮してほしい」と期待を寄せた。【佐々木洋】

●郵便不正公判、大半の供述調書証拠採用せず 検察側窮地(1/2ページ)

朝日 2010年5月27日3時14分

郵便割引制度を悪用した偽の証明書発行事件をめぐり、虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた厚生労働省元局長の村木厚子被告(54)の第20回公判が26日、大阪地裁であった。横田信之裁判長は、捜査段階で元局長の事件への関与を認めたとされる元部下らの供述調書計43通のうち34通について、「検事の誘導で作られた」などの理由で証拠として採用しないことを決めた。有罪立証の柱の大部分が失われたことになり、検察側は極めて厳しい状況に追い込まれた。

公判後、記者会見した村木元局長の弁護団は「無罪は動かしがたい」と指摘。元部下らは元局長の公判で調書内容を否定しており、刑事裁判に詳しい専門家も「密室で作られた調書よりも公判証言を重視したことの表れだ。元局長は無罪となる公算が大きい」と話している。

検察側が証拠請求したのは、元局長の共犯とされた元担当係長の上村(かみ・むら)勉被告(40)=同罪で起訴=の調書15通▽元上司の元障害保健福祉部長(58)の調書7通▽自称障害者団体「凛(りん)の会」元会長、倉沢邦夫被告(74)=一審は一部無罪、検察側が控訴=の調書6通など計8人の計43通。

横田裁判長は上村被告の15通について、取り調べを担当した検事が「記憶があやふやなら関係者の話を総合するのが合理的。いわば多数決。私に任せて」と話し、検事が思い描く調書を作ったと指摘。上村被告が訂正を求めても応じず、意思に反した調書が作られたなどとして、採用しなかった。取調官の暴行や脅迫などではなく、意思に反した調書を取られたことを理由に採用を却下するのは異例。

また、倉沢被告の6通についても、副検事が同被告に対し、国会議員から厚労省幹部へ証明書発行を頼む「口添え」があったとした検察側の構図を伝えて誘導し、調書を作ったと認定。「ほかの関係者と供述を合わせる検察の姿勢がうかがえる」として大阪地検特捜部の捜査を批判し、6通とも採用しなかった。また、別の調書と内容が重複しているなどとして、13通についても採用しなかった。

一方、任意の事情聴取を受けた元障害保健福祉部長らの9通は「取り調べに問題はない」などとして採用。この中には、村木元局長が事件に関与したとする内容の調書も含まれている。元部長らも元局長の公判で調書内容を翻す証言をしており、地裁は今後、これらの調書と公判証言の信用性を比較・検討し、判決を導く。(平賀拓哉)

●【郵便不正】「1人でやった」公判供述だけが証拠に

産経 2010.5.26 20:45

刑事訴訟法は、証人が公判で捜査段階の供述調書と異なる内容の証言をした場合、供述調書の方を信用すべき特別の事情があるときに限り、調書を証拠にできると定めている。

今回の公判では、検察側証人のほぼ全員が捜査段階の供述を覆し、村木厚子被告の関与を否定。このため検察側は異例ともいえる取調官6人を証人尋問し、取り調べ中に暴行や脅迫はなく、逆に公判では村木被告を前に真実を供述できない-などと調書を信用すべき事情があると主張した。

しかし、大阪地裁はこれを退け、調書の大半を却下。「村木被告からの指示があった」とした上村勉被告の調書が証拠採用されなかったことは、そのまま検察側主張の根拠の根幹が失われたことを意味する。

この結果、「一人でやった」とする公判供述だけが証拠になることになり、村木被告に有罪判決が言い渡される可能性は極めて低くなったといえる。

●【郵便不正公判】「凛の会」元会長の一部無罪で検察側が控訴

産経 2010.5.10 11:49

障害者団体向け割引郵便制度をめぐり、厚生労働省に偽の障害者団体証明書を発行させるなどしたとして虚偽有印公文書作成・同行使罪などに問われ、大阪地裁で一部無罪とされた障害者団体「凛(りん)の会」元会長、倉沢邦夫被告(74)について、大阪地検は10日、判決を不服として大阪高裁に控訴した。

事件をめぐっては厚労省元局長、村木厚子被告(54)=公判中=が全面無罪を主張。共犯とされた同会発起人、河野克史被告(69)に対する判決公判は11日に大阪地裁で開かれる。

●障害者郵便割引不正:「凜の会」発起人に有罪 元局長の関与触れず--大阪地裁判決

毎日新聞 2010年5月12日

障害者団体への郵便料金割引制度を悪用した郵便不正事件で、偽証明書作成に関与したとして虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた障害者団体「凜(りん)の会」(解散)の発起人、河野克史(こうのただし)被告(69)の判決が11日、大阪地裁であった。横田信之裁判長は「事件の中心人物で刑事責任は重い」として懲役1年6月、偽証明書の没収(求刑・同)、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。

判決によると河野被告は、同会代表、倉沢邦夫(74)=同罪で無罪判決、検察側控訴▽厚生労働省元局長、村木厚子(54)▽同省元係長、上村勉(40)の3被告と共謀。04年2月、倉沢被告を通じて村木被告に、凜の会を障害者団体と認定する証明書作成の便宜を依頼。同年6月には上村被告に催促し、村木被告の指示の下、証明書を作成させた。

横田裁判長は「倉沢被告に国会議員への口利き依頼を指示し、上村被告に催促するなど、事件に対する寄与の度合いが大きい」と述べ、河野被告を郵便不正・偽証明書事件の中心人物と認定した。

虚偽有印公文書作成・同行使罪は作成権限を持つ公務員を処罰する「身分犯」で、権限があるのは当時課長だった村木被告。そのため判決で村木被告が無関係と判断されれば、河野被告には身分犯ではない公文書偽造罪が適用される可能性があった。しかし判決は村木被告の関与について具体的に言及しないまま、起訴内容を認める河野被告を「身分なき共犯」と判断した。

◇

河野被告は判決後、大阪市北区で会見し、「事件の発端を作った私の責任は重い。関係者や社会に何度でも謝罪したい」と神妙な表情で話した。ただ村木被告については「個人的な意見だが、村木被告の公判の様子を見て、事件にかかわっていないと感じた」と無罪との感想を述べた。【日野行介】

==============

■解説

◇起訴内容争わず、他と異なる判決

郵便不正事件で起訴された4被告のうち2人の判決が有罪と無罪に分かれた。同じ凜の会幹部の2人が同じ罪に問われながら異なった判決となったのは、分離裁判で審理内容や証拠が違うためだ。裁判に提出された証拠のみによって有罪、無罪を判断する刑事裁判のルールによる。

4月27日の倉沢被告に対する判決は「便宜を依頼したという倉沢被告の供述調書は不自然」として、村木被告との共謀を否定した。一方、今回の河野被告の判決は被告が起訴内容を争わず捜査段階の供述調書もすべて同意していることから、起訴事実を認定する中で村木被告との共謀も認めた。ただ、村木被告の具体的な関与については言及がなかった。

今回の事件は、一貫して無罪を主張する厚労省キャリア官僚の村木被告が、偽証明書作成に関与したかどうかが最大の焦点だ。村木被告の弁護人は河野被告の有罪判決に「証拠の違いから結論が異なるのは当然」とコメントした。村木被告の公判では、出廷した証人が相次いで捜査段階の供述調書を覆し、村木被告の関与を否定している。【日野行介】

●障害者郵便割引不正:「凜の会」発起人、河野被告が控訴 2審で無罪主張へ

毎日新聞 2010年5月22日

郵便料金割引制度を悪用した郵便不正事件で、偽証明書作成に関与したとして虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われ、1審・大阪地裁で有罪判決を言い渡された障害者団体「凜(りん)の会」(解散)発起人、河野克史(ただし)被告(69)の弁護側が21日、大阪高裁に控訴した。

河野被告は1審で起訴内容を認めたが、2審では一転、無罪を主張する見通し。河野被告が無罪主張に転じると、同事件で起訴された4人全員が、村木被告の共謀を否定する立場になり、調書の信用性がさらに問われそうだ。【日野行介】 |

| Trackback ( )

|

昨日までの政府の事業仕分けの第2弾・後半についての今朝の報道の見出し、

41事業廃止(TBS、毎日放送)、

39事業廃止(共同通信、産経新聞)、

38事業廃止(日テレ、FNN、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、時事通信)、

37事業廃止(読売新聞)、

と微妙に認識が違うのが、また、面白かった。

最初は「傍聴が減り空席が目立つ」と指摘されたが、

終わってみれば、4月の約3100人(4日間)より5割以上増加し、4870人だったという。

まさか、動員ではないと思うけど・・

そして、インターネットのライブ中継の視聴者は、4日間で延べ約128万人。

が、4月の約130万人には届かなかったという。

でも、ネットでの関心や注目は明らかに増えていると感じる。

そのおかげでか、このブログへのアクセスも増えている。

なお、昨日のブログでも触れたところの、道路陥没の危険性を調べる事業を請け負っている「道路保全技術センター」に関しては、

調査がずさんで国が損害を被ったとして、国交省がセンターを相手取り、今夏までに損害賠償請求を起こす方針を決めた

という。これも面白い「影響」だ。

ところで、裁判所にいくことが少なくない。

たいていはこちら原告の求めに応じて裁判所に提出された文書・書類などは、1部しかない。

だから、裁判所にコピーを頼む。

厳密に言うと、裁判所に陣取る「・・協会」の人たちがコピーしてくれるのだけれど、10円コピーの時代に「1枚70円」だった。

ついつい、コピーを減らしたくなるけど、原告である以上、「証拠」は活用したいので、コピーするしかない。

70円でコピーとってもらって、自分で「10円」で刷り増しすることになる。

たとえば、証人尋問のやりとりの全文はだいたい2週間で出来上がるのだけれど、これもコピー1枚70円。

「なんと暴利か」、法曹界の仕事作りだろうと思っていた。

それが、岐阜地裁は、何年か前から、コインでのセルフコピーに変わった。

もちろん、1部しかない「証拠」だから、勝手にコピーするわけではない。

裁判所の職員が、書類を変な扱いをしないか監視しているソバでコピーをとる。

監視しているだけの職員もいる。

書類を順にとって、手伝ってくれる職員もいる。

ともかく、「20円」になったコピー代にも、昨日の事業仕分けでメスが入った。

そして、省庁単位で予算の執行状況など、事業を仕分けする「行政事業レビュー」は今日26日から公開で行われる。

それとは関係なく・・・・こちらは、今日は朝7時から外で仕事、

10時半からは岐阜地裁で

「2003年と2007年の岐阜県議選の選挙公営に関して

選挙カーの燃料代や車の借り上げ料などに水増しがなかったか」、

それを争う事件のラウンド・テーブル(円卓会議)がある。

(2010年10月 追記 アドレスが2回変更された。今は

平成22年4月・5月実施分(第2弾)についてはこちら)

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位あたり

●【事業仕分け】裁判記録コピー代、人に頼んで50円、セルフでも20円… 法務省所管法人

産経 2010.5.25 22:23

裁判記録のコピー、職員に頼む「対面式」で1枚50円、セルフでも20円。さてこれは高い? 適正? 25日にあった行政刷新会議の事業仕分けの中で、裁判所内で裁判記録のコピー業務を請け負う法務省所管の「司法協会」などが俎上に載せられた。

枝野幸男行政刷新相「10円コピーもあるのに、対面式で50円、どうしてこんなに高いのか」

司法協会側「手間暇を考え、人件費がかかる。コピー機に並べ替え機能もなく、手作業なので…」

枝野氏「それにしても高い」

焦点は協会のコピー料金。裁判記録は裁判所外に持ち出せず、膨大な場合もあり、弁護士らを中心に値下げが求められてきた。

仕分け人「経営努力で、コストを下げられないか」

協会側「見直ししてきたなかでの設定額です」

仕分け人が、コピーを利用する側でもある所管の法務省に値段が適正かをただすと、法務省側は「安い方がいい」とした上で、「他の業者を調査すると、対面47円、セルフ20円でそう変わらない」と説明した。

仕分け人らは、職員の8割を裁判所OBが占めていることも問題視した。

最終的に、「コピーが安くなるよう法務省として、指導監督してほしい」と指摘、「見直し」と判定された。

また、同じく法務省所管の「矯正協会」が、ほぼ独占している刑務所内の物品販売と刑務作業協力の2事業も、運営の改善を求めて「見直し」とした。

●事業仕分け:第2弾で38事業廃止 「政治銘柄」にメス

毎日新聞 2010年5月25日 21時44分

「事業仕分け」作業で、全日本トラック協会について説明者に質問する枝野幸男行政刷新担当相(右)と蓮舫参院議員(左)=東京都品川区で2010年5月25日午後6時31分、三浦博之撮影

全日本トラック協会を巡る資金の流れ 政府の行政刷新会議(議長・鳩山由紀夫首相)は25日、公益法人を主な対象にした「事業仕分け第2弾」後半の最終日の作業を行い、13法人14事業のうち4事業を廃止と判定した。20日からの4日間で70法人82事業の仕分けを行い、38事業が廃止になった。25日は国土交通省所管の全日本トラック協会(全ト協)が対象となり、都道府県から各地のトラック協会への交付金の一部を全ト協に「上納」する制度が取り上げられた。自民党の支持基盤だった全ト協は政権交代後、民主党に接近しており「政治銘柄」として注目されたが、仕分け人から不透明さを指摘する声が相次ぎ、制度自体の「見直し」となった。

全ト協は運送業者などでつくる業界団体。トラック業者の指導・啓発や環境対策事業などを行っている。交付金は税金が原資だが制度が複雑なため、事業の適切性の判断がしにくいことが問題視された。

都道府県は各トラック協会に「運輸事業振興助成交付金」を計約175億円交付。その25%の約44億円を全ト協が受け取り事業を行っている。76年に軽油引取税(都道府県税)の暫定税率が引き上げられた際、軽油を大量に使う運送業者への配慮から自治事務次官通知(当時)で国が都道府県に要望して導入された制度だ。

仕分けでは「国交省の政策に沿った事業が多いが、(交付金の支出は)知事の判断。あいまいで説得力、透明性、説明責任があるのか」と指摘された。実際、大阪府の橋下徹知事が「官僚の紙切れ1枚で補助金が形作られている」と批判し、10年度から交付金を削減。鳥取県も04年度から削減している。

また、全ト協の常勤役員6人中4人、各県のトラック協会の計94人中59人が中央省庁や自治体職員OBで占められており、仕分け人の蓮舫参院議員は「尋常ではない」と指摘。民間仕分け人の速水亨・速水林業代表も「誰のためにこの組織を動かしているのか、ちょっとおかしいんじゃないかとみんなが思う」と批判した。結局、仕分け人10人全員が制度自体と天下りの多さの「見直し」を求めた。

交付金制度については、前哨戦が繰り広げられていた。担当閣僚の原口一博総務相は3月11日の刷新会議の席上、片山善博議員(前鳥取県知事)から「法的根拠は何もなく通達で税を巻き上げてきた」と見直しを迫られていた。原口氏は「やめました」と繰り返したが、4月1日付で各都道府県に副総務相名で「引き続き適切に対応されるようお願いします」との通知を流し制度を継続した。5月18日の刷新会議で片山氏に説明を求められた原口氏は「(民主)党からの要望で」と釈明した。

全ト協は100人超の民主党議員が参加する「トラック議員連盟」とも連携し、前原誠司国交相が提案した高速道路の新料金制度にも反対を表明した。参院選を控え、小沢一郎幹事長は全ト協に融和姿勢を見せており、小沢氏と距離を置く枝野幸男行政刷新担当相らが出した結論が、今後、党内に波紋を広げる可能性がある。

ただ、事前に用意された論点整理では、副大臣通知が説明されていたが、25日に会場で配布された論点整理からはなくなっていた上、判定でも通知の是非には踏み込まなかった。刷新会議側が微妙な政治的判断をした形跡もうかがえる。

枝野氏は記者会見で「国の情報公開の対象にならずガバナンス(運営)に直接関与できない(法人がある)。抜本的に見直さないといけない」と述べ、国費投入や権限付与で政府の業務を代行する公益法人のあり方を見直す考えを示した。「仕分け第3弾」については「現時点では白紙」と述べた。第2弾前半で対象にした独立行政法人に関しては、6月に改革案を打ち出す方針。【影山哲也】

●仕分け第2弾終了、37事業「廃止」求める

2010年5月25日22時22分 読売新聞

政府の行政刷新会議(議長・鳩山首相)は25日、東京・西五反田の会場で、公益法人などを対象とした事業仕分け第2弾後半の最終日の作業を終えた。

4日間で13府省庁が所管する67公益法人と3特別民間法人の計82事業を対象に行い、30法人の37事業の廃止を求めた。

25日の議論では、全日本トラック協会(国土交通省所管)が行う環境対策などの事業について、都道府県が各地のトラック協会に支出した交付金で実施しているのは「資金の流れが見えにくい」などとして、「交付金を原資とする仕組みの見直しを行う」よう求めた。国交省OBの天下りの多さへの批判も出て、「(国からの)再就職者のあり方も見直してほしい」と指摘した。

農村環境整備センター(農林水産省所管)が主催し、毎年、小学生ら約5000人が参加する「田んぼの生きもの調査」については、「廃止して国に戻し、目的の整理をする」よう求めた。

働く女性向けのセミナーなどを行う女性労働協会(厚生労働省所管)の「女性と仕事総合支援事業」は、「廃止し、手法を再検討する」と結論づけた。

◆事業仕分け25日の判定結果◆

25日の「事業仕分け」の結果は次の通り。

【日本森林林業振興会、日本森林技術協会】収穫調査業務、素材検知業務=実施機関を競争的に決定。事業規模は縮減

【林道安全協会】国有林林道等交通安全管理業務=実施機関を競争的に決定

【全国農林統計協会連合会】登録調査員等講習会委託事業=廃止

【農村環境整備センター】田んぼの生きもの調査=廃止

【全日本トラック協会】都道府県トラック協会からの出捐(しゅつえん)金による事業=見直し

【道路保全技術センター】路面下空洞調査業務=実施機関を競争的に決定

【司法協会】裁判記録等の謄写費用の支出=価格の見直し

【矯正協会】刑務作業協力事業、物品取扱事業=見直し

【労災保険情報センター】労災診療費審査体制等充実強化対策事業=実施機関を競争的に決定。事業規模は縮減

【雇用振興協会】雇用促進住宅管理運営及び譲渡・廃止援助業務=実施機関を競争的に決定。事業規模は縮減

【日本ILO協会】国際技能開発計画実施事業=廃止

【女性労働協会】女性と仕事総合支援事業=廃止

●25日の事業仕分け結果 第2弾後半4日目

2010/05/25 20:57 【共同通信】

行政刷新会議の事業仕分け第2弾後半4日目(最終日)の結果詳報は次の通り。

●国交省:発注先の公益法人を提訴へ ずさん道路調査で損害

毎日新聞 2010年5月25日 21時19分

道路陥没の危険性を調べる国土交通省発注の路面下空洞調査業務(08年度)を巡り、受注した財団法人「道路保全技術センター」(東京都)の調査がずさんで国が損害を被ったとして、国交省がセンターを相手取り、今夏までに損害賠償請求を起こす方針を決めた。25日の事業仕分けで、国交省が明らかにした。所管省庁が発注先の公益法人を相手取り訴訟を起こすのは異例。

路面下空洞調査は一般国道459路線(総延長約2万1760キロ)を対象に、陥没事故を防止するためにレーダー探査などで空洞を発見する業務。08年度16件約6億6000万円発注され、同センターは11件約5億4000万円を受注したが、国交省が第三者委員会を設けて再検証したところ、10件約4億5000万円分で空洞の見逃しなどが判明した。

国交省によると、センターが受注した633キロのうち約2割の119キロを再検証しただけで、空洞が113カ所見逃されており、うち88カ所は早期補修が必要なため補修を行った。損害賠償の請求額は、08年度分の約4億5000万円に検証などの費用を上乗せしたものになるといい、発注元の8地方整備局で瑕疵(かし)の程度を精査しているという。

センターは今年2月から指名停止になった。前原誠司国交相は3年以内にセンターを解散させる方針を決めている。【石原聖】

●公益法人、39事業を廃止 昨秋からの仕分け終了

2010/05/25 23:54 【共同通信】

政府の行政刷新会議は25日、公益法人などを対象とした事業仕分け第2弾後半の作業を終えた。延べ4日間で70法人82事業を検討し「国費を投入しない」との事実上の廃止を含め計39事業を廃止と判定し、昨年秋に始まった一連の仕分け作業を終了した。今後は独立行政法人を含む制度改革の議論や、全12府省が26日から所管事業の無駄を自ら洗い出す「行政事業レビュー」に力点を移す。

これに関連し枝野幸男行政刷新担当相は25日夜の記者会見で、今回の仕分け結果について「一定期間をおいてフォローアップし実態を公表する」と強調した。

焦点の一つだった特定の法人が独占的に実施する事業は、公的資格に関する講習や国の委託業務など計27事業で「指定機関の見直し」などと競争導入を強く要請した。

25日は、全日本トラック協会が都道府県トラック協会からの出資金で安全教育などの事業を実施している仕組みを議論。都道府県からの交付金の一部が地方協会を通じて中央に集まることに疑問の声が相次いだ。判定は「早急に透明性確保の努力をするべきだ」と見直しを求め、所管する国土交通省からの天下りについても改善を求めた。

●【事業仕分け】「廃止」連発 ギャラリー意識? 参院選意識? 劇場化くっきり (1/3ページ)

産経 2010.5.25 20:28

4日間の日程を終えた行政刷新会議の「事業仕分け第2弾後半戦」。公益法人など70法人を対象にした仕分け作業は、これまで以上に「廃止」判定が相次いだ。宝くじをはじめ国民の関心が高いテーマの審議ではやじや拍手がわき起こり、「政治ショー」と揶揄(やゆ)される仕分け作業の「劇場化」は一段と色濃くなった。(小田博士)

「高いよー」

「えーっ!」

21日に行われた宝くじに関する仕分け作業。官僚OBが関連団体に天下り、東京・赤坂の一等地の豪華なビルで仕事をしている-。仕分け人がこんな指摘をするたびに一般傍聴席からは驚嘆の声が相次いだ。

異様な空気が漂う仕分け会場。とりまとめ役の寺田学衆院議員が下した判定は「天下りなどの問題が解決されない限り、宝くじ発売を認めないよう総務相に求める」。場内は拍手と喝采(かっさい)に包まれた。

まるでサポーターの後押しを受けて放たれた強烈なミドルシュートのような判定。「あれより弱いものを出せば、傍聴者の反発は強かっただろう」。判定後、寺田氏は思わずこう漏らした。ムードに流され、結論が「過激」になりかねない“仕分けの危うさ”が浮き彫りになったといえる。

注目されてこその仕分け。今回の会場の入り口周辺には「自由に見学できます」と来場を促す張り紙が出された。刷新会議のホームページには、政治家仕分け人のインタビューも載せた。

参院選を意識した指摘もあった。河川調査を行う「日本の水をきれいにする会」(環境省)が俎上(そじょう)に載せられた24日の議論。仕分け人は、同会の歴代会長を自民党国会議員が務めていることを槍玉に挙げた。同会の先名征司専務理事は「どういう意図で(仕分け人が)質問したのか分からない」と困惑した。

当然、仕分けられる側の反発は強い。環境省委託事業の実施方法の変更を求められた日本環境協会の森嶌昭夫会長は「(仕分け人は)失礼甚だしい。法的根拠もなくあの人たちが何かをやる権限はない」とまで言い切った。

所管の日本語教育振興協会の事業が「廃止」判定を受けた千葉景子法相も25日、「ちょっと論がすれ違っているのではないか」と疑問を投げかけた。

仕分けを通じ、官僚の天下りの実態が徐々に明らかになったのも事実だ。ただ、過激な結論だけが先に立ち、議論の本質が見えにくかった感は否めない。

| Trackback ( )

|

昨日の政府の事業仕分けは、「13事業廃止、7事業縮減」。

昨日までの3日間で「49事業の廃止もしくは縮減」。

一般の人にもなじみのある事業なども整理されて、違う意味で興味深かった。

それらを整理しておく。

そして、今日は、最後の仕分け日。10時から。

対象は次。

ワーキンググループA

日本森林林業振興会・日本森林技術協会・林道安全協会・ 全国農林統計協会連合会・農村環境整備センター・

全日本トラック協会・道路保全技術センター

ワーキンググループB

司法協会・矯正協会・労災保険情報センター・

雇用振興協会・日本ILO協会・女性労働協会

たとえば、今朝の中日新聞1面の真ん中あたり、

道路保全技術センターについて

「国道空洞見直し113ヶ所 財団法人 ずさん調査」

と書かれている。

以前から問題視されていた件のひとつ。

これらの仕分けも興味深い。

ところで、今年1月の報道に

「事業仕分け人が警告! 支持率急落に陥るシナリオ:

永久寿夫(PHP総合研究所代表取締役)」

というものがある。

ブログ末に一部引用しておくので興味ある方はどうぞ。

ところで、今日は、早朝からイチゴなどの収穫・・

夕方は、裏金、行政委員の住民訴訟の弁護団会議がある・・

(2010年10月 追記 アドレスが2回変更された。今は

平成22年4月・5月実施分(第2弾)についてはこちら)

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位あたり

事業仕分けのライブ中継サイトは ⇒事業仕分けラテ欄 - 2010年05月25日

事業仕分け第2弾 5月25日スケジュール掲載 | PDF資料

ワーキンググループA

A-45 00 (財)日本森林林業振興会・(社)日本森林技術協会

A-46 00 (社)林道安全協会

A-47 00 (社)全国農林統計協会連合会

A-48 00 (社)農村環境整備センター

A-49 15 (社)全日本トラック協会

A-50 15 (財)道路保全技術センター

10 閉会式

ワーキンググループB

B-45 00 (財)司法協会

B-46 00 (財)矯正協会

B-47 00 (財)労災保険情報センター

B-49 00 (財)雇用振興協会

B-50 15 (財)日本ILO協会

B-48 15 (財)女性労働協会

10 閉会式

事業仕分け詳細と結果速報 - 2010年05月25日

|

●事業仕分け 最終日の検証へ

NHK 5月25日 4時35分

政府の事業仕分けは24日、競輪の売上金の一部を財源に関連分野に補助を行う事業を廃止とするなど、3日間で49の事業を廃止または縮減すべきとし、最終日の25日は、「全日本トラック協会」が、地方のトラック協会からの資金などを基に行っている啓発事業などを取り上げることにしています。

政府の行政刷新会議は、公益法人などを対象とした24日の事業仕分けで、競輪の振興事業などを行う「JKA」が、競輪の売上金の一部を財源に関連分野に補助を行う事業などについて「天下り法人に多くの補助金を交付するなど審査体制に問題がある」として、廃止すべきと結論づけました。

このほか、「国際協力推進協会」が行っているODA=政府開発援助などの広報事業についても廃止とするなど、これまで3日間の仕分けで取り上げた68の事業のうち、あわせて49の事業を廃止または縮減すべきとしました。

今回の事業仕分けは、25日が最終日で、「全日本トラック協会」が、地方のトラック協会からの資金などを基に行っているトラック業者への指導・啓発の事業や、道路の陥没事故などにつながる地下の空洞を調査する「道路保全技術センター」などを取り上げることにしています。

●ODA広報活動など12事業「廃止」 事業仕分け

朝日 2010年5月24日23時28分

公益法人などを対象にした「事業仕分け」第2弾は24日、後半3日目に入り、22法人の24事業を議論した。国際協力推進協会のハコモノ事業など9法人12事業を「廃止」と判定。国土交通省の一部の事業を独占的に受注していた全国の建設協会・弘済会計8法人には、不要資産の国庫返納を求めた。

外務省所管の国際協力推進協会では、全国88カ所にある「国際協力プラザ」で実施している政府の途上国援助(ODA)の広報活動について、外務省が「JICA(国際協力機構)への統合」という案を示した。だが、仕分け人からは「これまでの広報は、啓発につながっていたのか」「JICAの焼け太りにならないか」などと注文が相次ぎ、事業自体を「廃止」と決めた。

国交省から入札の支援や管理業務を受注している関東建設弘済会や東北建設協会など8法人では、合計で165億円に上る内部留保や500億円を超える資産が積み上がっていることに批判が集中。2008年度決算段階で内部留保の金額が国の指導基準を超えている法人もあった。

国交省は「37億円を国に寄付することにしている」と釈明したが、「どうして37億円にとどまるのか」(田嶋要衆院議員)などと詰め寄られ、不要資産の国庫移管が決まった。8法人の常勤役員計27人中23人は国交省OB。工事の補助や管理業務は、ほかの事業者も参入できる仕組みになっているのに、実際には半分程度を8法人が受注している。仕分け人は競争の促進を求め、事業規模を縮減することも要請した。

●事業仕分け:第2弾後半3日目 競輪補助2事業「廃止」 「審査ずぶずぶ」

毎日新聞 2010年5月24日

政府の行政刷新会議(議長・鳩山由紀夫首相)は24日、公益法人を主な対象とした「事業仕分け第2弾」後半の3日目の作業を始めた。22法人の24事業が対象で、午前中はJKA(経済産業省所管)による競輪関係の補助事業など2事業が、実施にあたっての審査体制が不十分だとして、「廃止」と判定された。関東建設弘済会など九つの建設弘済会・関連法人(国土交通省)が実施する道路や河川の発注者支援業務など4事業では、他の機関での実施や予算縮減とともに、内部留保の国への移管も求めた。

JKAは都道府県などの競輪事業者から車券売上金の一部を交付され、機械工業や公益事業の振興を目的とした補助事業を展開しているが、対象の多くが経産省所管の公益法人となっており「審査がずぶずぶだ」と指摘された。

午後は日本消防検定協会(総務省)などを取り上げる。【影山哲也】

●仕分け 20事業を廃止・縮減

NHK 5月24日 21時19分

政府の事業仕分けが行われ、国際協力推進協会が行っているODA=政府開発援助などの広報事業を「廃止すべき」と結論づけるなど、24日は、あわせて20の事業を廃止または縮減すべきとしました。

公益法人などが対象の事業仕分けは3日目の24日、外務省所管の国際協力推進協会が行っているODA=政府開発援助などの広報事業が取り上げられました。

年間1億円余りの委託費を受け、東京と大阪の2か所の施設で行っている広報事業について、仕分け人からは「JICA=国際協力機構などと事業が重複しており、同じ東京都内に別々に広報施設を持つ必要はない」といった意見が出されました。そして議論の結果、事業は廃止すべきと結論づけるとともに、外務省に対し、ODAの広報のあり方全体を見直すよう求めました。

さらに、同じ外務省所管の国際開発高等教育機構が、ODA事業を担う人材を育成するため、大学などと連携して行っている研修や調査・研究の事業については「すでに国内の主な大学で専門の学部やコースが設置され、業務の本来の趣旨は失われている」などとして、事業は廃止すべきと結論づけました。

また、関東建設弘済会など国土交通省所管の9つの法人が行っている公共事業の発注を支援する事業などは「法人が内部留保金をためこんで、自社ビルなどの購入に充てるのはおかしい」などとして、事業規模を縮減し、不要な資産は今年度中に国に移管するとともに、民間企業の参入を促す方策を検討すべきだとしました。

このほか、環境省所管の「日本の水をきれいにする会」の川や湖に関連する調査は「ほとんどが独自に調べたものでなく、国土交通省の資料から写したものだ」といった指摘が出され、廃止とするなど、24日は、24事業のうち、あわせて20事業を廃止または縮減すべきとしました。

●スポーツ界は困惑気味 JKAの補助事業廃止で

サンスポ 2010.5.24 19:39

政府の事業仕分けで競輪の振興法人、JKA(経済産業省所管)の補助事業が廃止と判定されたことを受け、日本オリンピック委員会(JOC)の市原則之専務理事は24日、国際大会派遣などで補助を受けている現状を踏まえ「長い間支えられている。天下り先だけでなく、スポーツ界も対象になれば本当に痛い」と困惑気味に受け止めた。

JOCによると、2010年度の補助金はJKAの売り上げ低迷の影響で大幅に減額されたものの約1億円。4月にJKAとオフィシャルパートナー契約を結んだ日本体協は国体やスポーツ少年団事業をはじめ、約2億円の補助を受ける。

仕分けの会議ではスポーツ関係の議論がなかった。アテネ五輪銀メダリストで競輪選手の長塚智広氏は「交付金が天下り先になっているのがまずい。スポーツ振興は理にかなっている」と述べた。

●交通安全キャラバンは廃止 公益法人事業仕分け

2010/05/24 21:09 【共同通信】

政府の行政刷新会議は24日、公益法人を対象とした事業仕分けで、「全国交通安全母の会連合会」が実施し、秋の交通安全運動の一環として全国を訪問する「交通安全キャラバン隊」事業について、一度廃止した上で内容を見直しと判定した。公衆衛生を理由に理容師やクリーニング師に義務付けている講習についても「合理性がない」などとして廃止を求めた。

キャラバンについて、仕分けでは「自治体などの同種イベントとの整理が必要だ」などの指摘があり、「開始から30年がたち、再検討が必要」とした。

同日は22法人の24事業を検討し12事業を「廃止」と判定。集中的に取り上げた公益法人が独占的に実施する公衆衛生や消防の分野での資格・講習、検査業務に関しては、不明確な事業目的や高額料金への批判が相次いだ。

2010/05/24 21:09 【共同通信】

●飲食店や旅館の衛生対策助成廃止…仕分け3日目

2010年5月24日21時36分 読売新聞

政府の行政刷新会議(議長・鳩山首相)は24日、東京・西五反田の会場で、公益法人などを対象とした事業仕分け第2弾後半の3日目の議論を行い、外務、経済産業、厚生労働など8府省が所管する9法人12事業を「廃止」と判定した。

全国生活衛生営業指導センター(厚労省所管)を通じて国が飲食店や旅館の衛生対策などに助成している生活衛生振興助成費等補助金については、「効果について国やセンター側から具体的な説明がなかった」(寺田学衆院議員)として廃止を決めた。

競輪やオートレースの運営を手がける「JKA」(経産省所管)が車券収入の一部で行う社会福祉法人などへの補助事業は、補助金を受ける団体の多くに経産省OBが多数在籍することなどが問題視され、「審査体制を強化するまでは廃止」となった。

理容師美容師試験研修センター(厚労省所管)が、常時2人以上の理容師や美容師がいる理髪店、美容室を対象に行う指定講習事業についても、「なぜ2人以上なら資格が必要か、合理性が理解できない」とし、事業を廃止して制度を変更するよう求めた。

●事業仕分け結果詳報

行政刷新会議の事業仕分け第2弾後半3日目の結果詳報は次の通り。

2010/05/24 21:28 【共同通信】

●事業仕分け人が警告!支持率急落に陥るシナリオ:永久寿夫(PHP総合研究所代表取締役)

2010年1月18日(月)13:00

1時間の議論では不十分な事業

鳩山政権の目玉商品の1つ「事業仕分け」は、インターネットによるライブ中継や連日のテレビ・新聞報道により、全国民的な関心を集めた。内容に問題ありという声もあるが、税金の使われ方を公開でチェックする事業仕分けそのものについての評価は高く、内閣支持率を下支えした。

だが、山場は事業仕分けの評価を実際の予算にいかに反映させるかという、今後の政治決定にある。その結果いかんによっては、鳩山政権は国民からの信を失い、崩壊に突き進むともかぎらない。少なくとも、時間的制約を考えれば、どうしても中途半端なものにしかなりえず、それによって支持率を急速に下げていくだろう。事業仕分けは、鳩山政権にとって、両刃の剣になる。

いわゆる「仕分け人」は9名の国会議員と56名の民間人からなり、3つのワーキンググループに分かれて作業を行なう。自治体事業仕分けの経験者、自治体職員、首長経験者、地方議員、科学者、行政学者、財政学者、政治学者、エコノミスト、弁護士、経営者、監査法人社員など多士済々である。私もその一員に加わった。

「専門家」が少ないので正しい評価はできないと批判を受けたが、事業と直接的な利害関係をもつ専門家より、多方面にわたるプロフェッショナルたちのほうが客観的な評価には適している。「何の権限」があってという批判もあったが、多々ある審議会の委員の立場と違いはない。結果は行政刷新会議、財務省、閣議、国会を経る。つまり、最終判断は政治にある。

仕分け作業は、午前9時30分に開始される。途中5分程度のトイレ休憩が数回と30分ほどの昼食時間を除き、午後7時ごろまでぎっちり議論をする。実働約9時間が9日間。事前ヒアリングや予習もする。急なスケジューリングのため、すべての議論に出席できる仕分け人はほとんどいないが、本業を抱えながら参加した民間人の負担は小さくはなかった。

仕分けの基準が分からぬという批判もある。たしかに判定に明確な基準が存在するわけではない。国の事業を「公共の利益にかなっているか」、かなっているとすれば「国がやるべきか」「自治体がやるべきか」「民間に委託できるか」「いかに効率を上げるか」「厳しい財政状況で支出すべきか」といった観点から見直すわけだが、その基準はといえば、仕分け人個々の思想や経験としか言いようがないし、それ以外にありようがない。だからこそ、多様な考え方をもつ仕分け人が議論をし、最終的に投票を通じて結果を出すのである。基準が杓子定規であれば、なにもこんなに大騒ぎする必要はない。

仕分けの手順は本来シンプルなものである。まず、目的と具体的な目標を確認する。その後に、目標実現方法の論理と目標達成度を問う。効果がないものには他の選択肢、効果が出ているものには費用対効果がより高い方法を検討する。事業一つひとつにこれをやるのだから、税金の使われ方がよく見えてくるはずである。

とはいえ、現実のプロセスはそう簡単には進まない。役所が書いてくる事業シートの内容がキレイに整理されていないのである。何かを「実施」することが「手段」ではなく「目的」として書かれていたり、具体的な目標が設定されていなかったり、同じ事が違う項目に何度も書かれていたりするのである。各省担当者はそのシートの内容を棒読みするように早口でプレゼンするものだから、聞き手の頭は混乱する。それを絡まった糸を解すように、手を替え品を替え、聞き直していくのである。質問がしばしば詰問のようになるのは、いくら聞き直しても要領を得ない結果である。

このようなプロセスを経て仕分け人はそれぞれにコメントを付しながら評価を行ない、多数決や取りまとめ役である政治家の判断で最終的な結論を得る。一事業当たり1時間というのは、たしかに短い印象だが、目的も目標も明確であり、手段も効果的であると実証されれば、評価はきわめて短時間で終わるはずだ。逆にいえば、1時間で不十分な事業は、その意義や在り方が疑わしいということである。

そういう事業にはいくつかのパターンがある。

第一に、・・・・・・

(以下、リンク先をどうぞ) |

| Trackback ( )

|

今日24日は政府の事業仕分けの第2弾の後半の3日目。

10時半に開始。

予定のひと通りは見ておく。

そして、今日のブログは、事業仕分けのインターネット上での分析の記事などを中心に見たい。

理由は、このブログでもそうだけど、事業仕分け関係のアクセスがダントツだから。

しかも、昨年11月のスタートのときより、インターネットでの事業仕分け関係の情報収集が盛んになっている。

たとえば、このブログのアクセスデータを整理してみると・・・

次のとおり、昨年秋の事業仕分け第1弾の開始日より、今年4月の第2弾の開始日の方がアクセスが著しく増えている。

それだけ、インターネット上での関心が高まっているということだと見る。

●事業仕分け 第1弾 前半の開始日

2009年11月11日

閲覧数:8,003 PV 訪問者数:3066 IP

順位: 43位/1.324.203ブログ

●事業仕分け 第2弾 前半の開始日

2010年4月23日

閲覧数:13,770 PV 訪問者数:5,066 IP

順位: 12位 / 1,399,954ブログ

●4月28日

閲覧数:7.080 PV 訪問者数:2.522 IP

順位: 58位 / 1,402,162ブログ中

●事業仕分け第2後半の開始

5月20日

閲覧数:8.510 PV 訪問者数:2.817 IP

順位: 47位 / 1,412,832ブログ

●事業仕分け2日目

5月21日

閲覧数:7.130 PV 訪問者数:2.530 IP

順位: 54位 / 1,413,297ブログ中 |

それで、今日のメモは

●「経産省、行政事業レビューの『公開プロセス』作業に着手」

/日刊工業新聞 2010年05月20日

●「【事業仕分け】ネット中継トップはユーストリーム ニコ動ではホリエモンらが検証番組」

/産経 2010.4.29 00:19

●「【ネット】ネット中継された事業仕分けに、ツイッターなどで多様な議論」

/朝日新聞 2010年1月12日

●「県民がネットで「事業仕分け」に参加できる仕組みを開設/神奈川県」

/カナコロ 2010年4月4日

ところで、昨日は、一日、裁判の書類作り。

事件は、2003年と2007年の岐阜県議選での選挙カーの自動車借り賃や燃料代を県費で負担したことについて、候補者・業者サイドに水増しがあった場合は、その水増し分を返せ、という裁判。

以前から、イメージをメモして整理していたものをまとめた。

自動車業者や燃料店、候補者は全部で「延べ200者」を超えるので法廷での証人尋問は実質的に困難。そこで、「書面尋問」という裁判所から文書で質問してもらう方法を採用してほしいという申し立て。

質問事項もこちらが書く。

申請する相手方は、結局、「100者」を少し超えた。

それと、他県の知人から送られてきた公文書の写し。

関西では、運輸局の「警告」処分が出て、トヨタレンタカーなど多数のレンタカー業者が「正規料金」を超えた分を返還しているところ、その運輸局の「警告書」や業者の「返還申出書」、候補者の「理由書」などの「公文書」。

岐阜県内では、選挙カー代の水増し分を返した、なんて話はまったく聞かないけど・・・・

近いうちに、これらのことはブログで紹介したい。

その裁判は26日水曜日の10時半から岐阜地裁で開かれる。

昨日完成した書類一式は、書面6本と書証100枚ほど。

午前中の岐阜市内の所要のついでに裁判所と被告岐阜県代理人のところに届けてくる。

(2010年10月 追記 アドレスが2回変更された。今は

平成22年4月・5月実施分(第2弾)についてはこちら)

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位あたり

会場で配布される資料は、開始されるとインターネットにも載せられるはず。

リンク先は↓

事業仕分け詳細と結果速報 - 2010年5月24日

ワーキンググループA

A-39 : (社)関東建設弘済会・(社)東北建設協会・(社)北陸建設弘済会・(社)中部建設協会・(社)近畿建設協会・(社)中国建設弘済会・(社)四国建設弘済会・(社)九州建設弘済会・(財)港湾空港建設技術サービスセンター

開始予定 : 10時30分 (ラテ欄へ)

(社)関東建設弘済会・(社)東北建設協会・(社)北陸建設弘済会・(社)中部建設協会・(社)近畿建設協会・(社)中国建設弘済会・(社)四国建設弘済会・(社)九州建設弘済会

[1]道路、河川、ダムにおける発注者支援業務, [2]道路、河川、ダムにおける公物管理補助業務, [3]道路、河川、ダムにおける用地補償総合技術業務

(財)港湾空港建設技術サービスセンター

[4]港湾、空港における発注者支援業務

A-40 : (財)国際協力推進協会

開始予定 : 12時00分 (ラテ欄へ)

(財)国際協力推進協会

[1]国際協力プラザ事業

A-41 : (財)日本国際協力センター

開始予定 : 13時45分 (ラテ欄へ)

(財)日本国際協力センター

[1]研修監理業務, [2]専門家等派遣業務

A-42 : (財)国際開発高等教育機構

開始予定 : 14時45分 (ラテ欄へ)

(財)国際開発高等教育機構

[1]政府開発援助経済開発計画実施設計等委託費

A-43 : (社)日本の水をきれいにする会

開始予定 : 15時45分 (ラテ欄へ)

(社)日本の水をきれいにする会

[1]平成21年度健全な水環境保全のための魚類繁殖場調査及び生物多様性保全活動支援ツールの開発検討業務

A-44 : (財)日本環境協会

開始予定 : 16時45分 (ラテ欄へ)

(財)日本環境協会

[1]平成21年度環境カウンセラー事業運営業務, [2]全国星空継続観察実施業務

ワーキンググループB

B-37 : (財)JKA

開始予定 : 10時30分 (ラテ欄へ)

(財)JKA

[1]補助事業(競輪), [2]交付金還付事業(競輪)

B-38 : (財)日本語教育振興協会

開始予定 : 11時30分 (ラテ欄へ)

(財)日本語教育振興協会

[1]日本語教育機関の審査・証明事業

B-39 : (財)日本防火協会・(財)日本消防設備安全センター

開始予定 : 13時30分 (ラテ欄へ)

(財)日本防火協会

[1]新住宅防火対策事業, [2]防火防災管理講習事業

(財)日本消防設備安全センター

[3]講習事業

B-40 : 日本消防検定協会

開始予定 : 14時30分 (ラテ欄へ)

日本消防検定協会

[1]検定業務, [2]鑑定業務

B-41 : (財)理容師美容師試験研修センター

開始予定 : 15時45分 (ラテ欄へ)

(財)理容師美容師試験研修センター

[1]指定講習事業

B-42 : (財)全国生活衛生営業指導センター(1)

開始予定 : 16時25分 (ラテ欄へ)

(財)全国生活衛生営業指導センター(1)

[1]クリーニング師研修等事業

B-43 : (財)全国生活衛生営業指導センター(2)

開始予定 : 17時05分 (ラテ欄へ)

(財)全国生活衛生営業指導センター(2)

[1]生活衛生振興助成費等補助金

B-44 : (社)全国交通安全母の会連合会

開始予定 : 17時45分 (ラテ欄へ)

(社)全国交通安全母の会連合会

[1]交通安全啓もう全国キャラバン隊派遣事業, [2]子どもと親、高齢者交通安全意識啓発事業 |

●経産省、行政事業レビューの「公開プロセス」作業に着手

日刊工業新聞 2010年05月20日

経済産業省は19日、行政事業レビューの「公開プロセス」作業に着手した。外部有識者と増子輝彦副大臣ら政務三役が同日、はじめて意見を交換した。実際の作業は26―28日の3日間に実施し、インターネットを通じた中継も予定している。中小企業庁の小規模事業対策推進事業費補助金など12件をとりあげる。

行政事業レビューは省庁版の事業仕分けともいうべき試み。事業の実態を把握・点検し、その結果を今後の事業執行や予算要求に反映させるのが狙いという。この中核が公開プロセスで、事業担当者が内容を説明し、有識者から意見を求めるという仕分けとよく似た形をとる。各省庁が個別に今夏までに実行する。

経産省は同じレビューの一環として、独立行政法人と所管の公益法人の改革を決めている。公開プロセスの作業は、同省自身が実行する事業の見直しに着手するもの。

●【事業仕分け】ネット中継トップはユーストリーム ニコ動ではホリエモンらが検証番組

産経 2010.4.29 00:19

行政刷新会議の「事業仕分け」は第2弾の今回からインターネットによる中継が民間5社に委託された。5社のうち中継の視聴者が最も多かったのは動画サイト「ユーストリーム」を使った「TVバンク」(東京)で、総アクセス数は1日目が37万5千件、2日目が19万2千件、3日目が25万件だった。

動画サイト「ニコニコ動画」は前回も非公式に中継し、今回は仕分け終了後の深夜に識者らの討論による検証番組を連夜ネットで流した。

顔ぶれはジャーナリストの津田大介氏、元ライブドア社長の堀江貴文氏ら。2日目は午前0時からの放送にもかかわらず、約1時間の番組を1万4千人超が視聴した。「この仕分け議論が、なぜ国会の予算委で行われていないのか」といった問題提起も。

運営元の「ドワンゴ」(東京)は「若いユーザーに政治を身近に感じてもらいたい」と話した。

●【ネット】ネット中継された事業仕分けに、ツイッターなどで多様な議論

朝日 2010年1月12日/筆者 藤代裕之

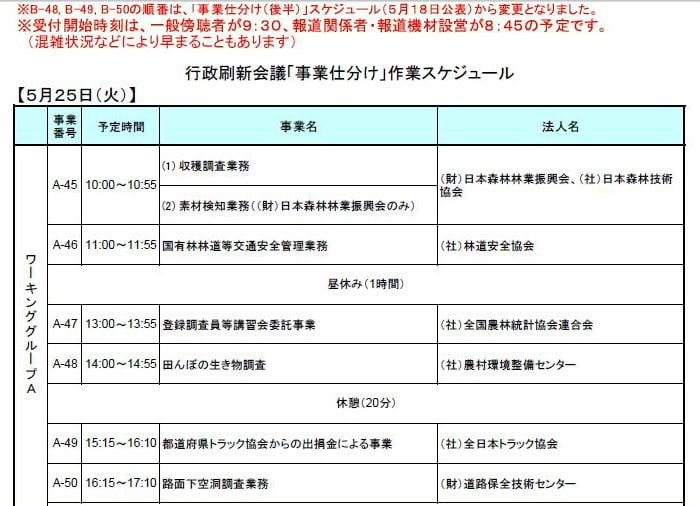

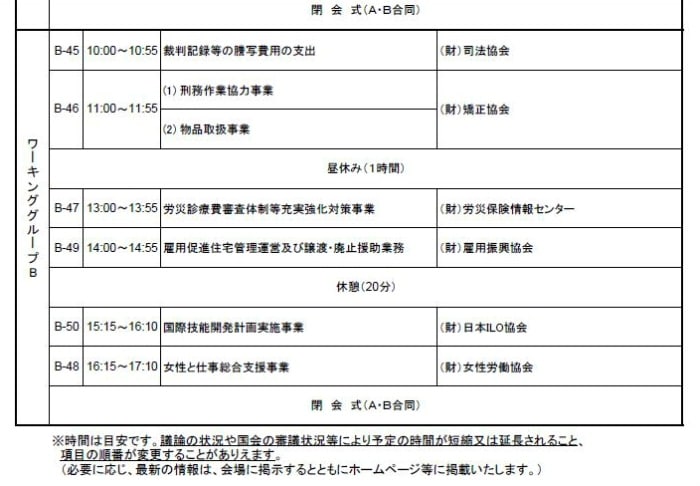

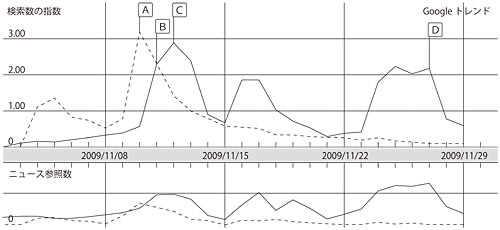

図【Googleトレンドによる「事業仕分け」の検索動向】実線:「事業仕分け」の検索、点線:「死体遺棄事件の容疑者名」の検索(2009年12月3日保存)A:容疑者の逮捕(11月10日)、B:事業仕分け始まる(11月11日)、C:検索のピーク(11月12日)、D:事業仕分けの最終日(11月27日)=A~Dは編集部で加筆 図【Googleトレンドによる「事業仕分け」の検索動向】実線:「事業仕分け」の検索、点線:「死体遺棄事件の容疑者名」の検索(2009年12月3日保存)A:容疑者の逮捕(11月10日)、B:事業仕分け始まる(11月11日)、C:検索のピーク(11月12日)、D:事業仕分けの最終日(11月27日)=A~Dは編集部で加筆

図【Googleトレンドによる「事業仕分け」の検索動向】実線:「事業仕分け」の検索、点線:「死体遺棄事件の容疑者名」の検索(2009年12月3日保存)A:容疑者の逮捕(11月10日)、B:事業仕分け始まる(11月11日)、C:検索のピーク(11月12日)、D:事業仕分けの最終日(11月27日)=A~Dは編集部で加筆

注目を集めた政府の行政刷新会議による事業仕分け。仕分け人と官僚の対決といった分かりやすい構図になりがちなマスメディアの報道に対して、インターネット上では対象となった事業、特に研究・科学振興のあり方について多様な議論が行われた。ネットが政治の現場と有権者をダイレクトに結びつけたことによって、マスメディアの抱える課題と新たな役割分担も見えてきた。

仕分け作業がスタートした11月11日。テレビのワイドショーが、前日深夜に行われたイギリス人英会話講師の死体遺棄事件(後に殺人と強姦致死容疑で再逮捕)の容疑者の新幹線での移送劇を繰り返し伝えているころ、インターネットでは事業仕分けが話題となり始めていた。

◆中継を見て書き込み、話題が加速度的に広がる

会場からのネット中継を見たネットユーザーが、ツイッター(Twitter)や掲示板、ブログに仕分けの様子を書き込み、それを読んだ人が中継を見てさらに話題にしたことで、加速度的にネット上に広がっていった。報道によれば、同時接続が300人で準備されていた中継サイトにピーク時2万前後、9日間で200万を超えるアクセスがあったという。

ネット上で検索されたキーワードの傾向を調べることができるサービス「Googleトレンド」で、死体遺棄事件の容疑者名と事業仕分けを比べてみたところ(図)、事件は一時的な関心で終わっているのに対し、事業仕分けは、スタート直後から検索が始まり、関心が広がったことが分かる。文部科学省が所管する次世代スーパーコンピューター(スパコン)、大型放射光施設「スプリング8」について議論された13日も高水準を維持し、その後も長く関心が続いている。

理由はいくつかあるように思う。これまで密室で行われていた予算が明らかになったこと、政治家と官僚という従来の枠組みではない人々が仕分け人として作業に加わり、廃止や縮減を連発したことなどが考えられるが、最も大きいのはインターネット中継が実現したことにより、作業の様子をリアルタイムに見ることができたことだろう。

仕分け人と官僚の攻防は飽きないショーのようだった。人民裁判、劇場化という批判もあったが、会場となった体育館は見学スペースも小さく、ネット中継の向こう側にいるユーザーの「目」がなければ、これだけの効果は生まれなかったのではないか。

第三グループの取りまとめ役で、官僚への厳しい切り込みが作業のシンボル的なシーンとして紹介された蓮舫参院議員はネットを意識的に活用していた。仕分けが始まる前に、ツイッター(IDは@renho_sha)に「既存のメディアでは伝えきれないものをtwitterで可能性を広げたいと思っています」と宣言、マスメディアに発言の一部が切り取られるとツイッターに自らの意見を書き込みユーザーに直接訴え、多くのユーザーの支持を得た。

ツイッターなどソーシャルメディアとネット中継の組み合わせは、波状的に事業仕分けの情報を広げていった。「会場に行ってみる」と宣言したユーザーが翌日、会場から作業風景を中継したり、会場に行けないネットユーザーのリクエストに応えて、職員の対応、休憩中の仕分け人の様子などが会場からリポートされたりもした。話題も多岐にわたり、官僚の答弁だけでなく、事業そのものから、仕分け人の態度まで、膨大な情報がネットを行きかった。

マスメディアの報道を見てネットを見るという相乗効果もあっただろうが、事業仕分けをネット中継で見た人にとっては、マスメディアの報道は臨場感が乏しく、速報は速報ですらなかった。また、同じ情報に接していることから、センセーショナルな部分や分かりやすい対立構造を取り上げる報道姿勢への批判の声もネットに見られた。

◆マスメディアでは伝えない議論も発信

ネットでは人々が共通の話題について議論を交わす公共的な空間も成立した。

議論の中心となったツイッターには、「ハッシュタグ」と呼ばれるタグを使ってトピックごとに関連するキーワードを設定する機能がある。事業仕分けでは3つの仕分けグループにそれぞれ「#shiwake1」「#shiwake2」「#shiwake3」とタグが割り当てられた。このタグを書き込みに付け加えると共有され、検索することで過去の議論の流れを追うこともできる。科学技術の政策については、新しいタグ(#f_o_s)もつくられるなど、話題によっても使い分けられている。

(以下、略/リンク先を)

◇ 藤代裕之(ふじしろ・ひろゆき)

NTTレゾナント・gooニュースデスク。北海道大学CoSTEP非常勤教員。1973年徳島県生まれ。広島大学卒。立教大学21世紀社会デザイン 研究科修士課程修了。徳島新聞記者を経て、現職。

●県民がネットで「事業仕分け」に参加できる仕組みを開設/神奈川県

カナコロ 2010年4月4日

県は、一般公募で選ばれた県民がインターネット上で「事業仕分け」に参加できる仕組みを新たに取り入れる。県のホームページ(HP)を利用して開設する「電子会議室」で、県の担当者らと書き込みでやりとりしながら各事業を評価する。時間などに制約がある人でも参加できる試みで、全国的にも珍しいという。

「電子会議室」はインターネット上に設けた電子掲示板を使い、文章のやりとりを通じて意見交換などができる仕組み。住民の意見募集などに活用する自治体も多い。参加する「仕分け人」は公募で募集。5月中旬から6月中旬に行われる。

仕分け作業では、参加者が事業内容について質問し、これに対して県の担当者が回答。参加者同士の意見交換なども通じて、事業の必要性や効率性を評価していく。

時間帯に制限されることなく、インターネット上で議論できるため、日中忙しい人でも参加できる利点がある。書き込みは、参加者と県の担当者のみ可能だが、その内容は誰でも閲覧できる。

県県庁改革課によると、県民視点を取り入れた事務事業の評価は2006年度から導入。一般公募した県民らで構成する「点検チーム」が行ってきた。06~08年度で約130事業を対象にして、9事業の廃止を決めるなどの実績を挙げているという。

◇ 公募人数は「点検チーム」が6人、「電子会議室」は定員の設定はない。対象は県内に在住・在勤・在学の人(1日現在満20歳以上)。締め切りは16日必着。所定の申込書に住所、氏名などを明記し、論文「県の事業を評価する際に重視すること」(800字程度)を添付して郵送などで。いずれも県のホームページからダウンロードする。問い合わせは県県庁改革課電話045(210)2214。

| Trackback ( )

|

昨日は、午後に急ぎの仕事が発生して、倉庫で夜なべ仕事になるかと覚悟して始めた。

でも段取りがよくて21時半過ぎに済んだ。

お風呂に入って飲みながらニュースを見ていたら面白かったのは、

事業仕分けの 「無駄改善できるまで宝くじ『発売禁止を』」 という結論との報道。

宝くじは庶民の楽しみ、というけれど、

実は、宝くじの掛け金を原資として、旧自治省の役人たちの再就職先、しかも高額な手当て・・・・そんな構図がここのところ、明らかにされている。

「総務省の隠れ補助金」として使われているとも報道されている。

ともかく、いい結論だと思う。

ところで、他に取り上げられたなかで、「公務員の研修」の関係がある。

研修施設は千葉と大津。

私も、今年の1月と4月に議員の研修で大津に、各「1泊2日」で参加したことがある。

研修施設は各部屋にインターネットも配備されている。

部屋にはバスこそないがトイレ付、大浴場のほかに24時間利用可のシャワー室がある。

夜の食事はバイキングに飲み放題。

(なお、以前から何度も参加している議員に聞くと、

だんだんと内容が落ちているという)

なにより、豪華な建物に驚く。

ここまで金をかける必要があるのかとたいていの人が感じるだろう。

ここについての、昨日の仕分け結果をまず見てから、宝くじの仕分け、その他のところを見ておく。

大津の研修に参加したときのブログ・2010年1月8日

⇒ ◆全国市町村国際文化研修所/大津/「分権改革の新展開と自治体の議会・議員に求められるもの」大森彌氏

2010年4月9日 ⇒ ◆全国市町村国際文化研修所/「第1回 市町村議会議員セミナー 」に

(5月22日の仕分け結果)

(事業名) (5)研修事業

(法人名) (財)全国市町村研修財団

(5)研修事業

基本的には、基金のあり方、施設のあり方について、研修全体の中で一層効率化していかねばならないということが結論である。

これを踏まえて、総務省としては、この結論に沿うような形でしっかりと指行政刷新会議「事業仕分け」導を行っていただきたい。また、地方6団体の事務総長は全員総務省のOBであり、実質的には自立した団体であるとは見えない。こうしたところをしっかりと整理したうえで、自治体の方々が知恵を絞り、できる限り無駄がないように、溜まり金があり無駄であるとすれば自分たちの方に持ってくるような努力をしていただきたい。 |

なお、明日23日の面白そうな番組の案内も。

テレビ朝日|サンデー・フロントライン サンデー・フロントライン

5月23日(日)放送予定

①鳩山総理沖縄へ。政府案を説明か!?

②韓国哨戒船撃沈は北朝鮮・・・韓国断定の波紋

○“ナゴヤ革命”~「地域委員会」めぐる攻防~

(リポート)相川 俊英 (ジャーナリスト)

議会の解散請求運動の先頭に、首長自らが立つ・・・河村たかし名古屋市長と市議会の闘いは異常事態、まさに最終局面を迎えている。

これまで両者は、市民税10%恒久減税と議会改革(議員定数・報酬の半減、「地域委員会」の創設)をめぐり激しい攻防を繰り広げてきた。いったん通った市民税10%恒久減税条例だが、2月市議会で巻き返しに遭い1年限定に修正された。議員定数・報酬の半減と「地域委員会」拡大予算も否決された。

4月、河村市長は臨時議会を招集。2月に修正・否決された条例案をめぐる雪辱戦だったが、結局すべて否決・・・議員定数の半減を諦め、報酬の半減のみに修正提案した条例案も否決された。

完敗を喫した河村市長は、議会解散請求のための署名運動の先頭に立つという”禁じ手”を繰り出す。これは、直接民主制で選ばれた首長の施政を、間接民主制の議会がチェックするという「二元代表制」を自ら否定する暴挙でもあった。河村市長がそこまでしてでも実現したいもの・・・それは「地域委員会」だった。

「地域委員会」は、特権と厚遇で半ば稼業化した地方議員による地方自治システムを解体し、ボランティア議員による新たな地方自治のカタチの構築を目指す河村市長の、議会改革の肝だ。

我々は、河村市長が理想とする地方自治のカタチが実現した社会を、北欧に見つけた・・・その実像とは。

番組では、モデル実施が一部で始まった「地域委員会」の歩みにも密着。

河村市長が目指す”ナゴヤ革命”の成否を追跡する。

(コメンテーター)

星 浩 朝日新聞編集委員

森本 敏 拓殖大大学院教授

|

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位、7位あたり

事業仕分け詳細と結果速報 - 2010年05月21日

(財)日本宝くじ協会 [1]宝くじの普及宣伝の事業

(財)自治総合センター [2]普及広報事業

(財)全国市町村振興協会 [3]市町村振興事業に対する助成事業, [4]市町村振興宝くじ販売促進事業

結果概要 : 当WGの結論としては、当該事業については廃止とする。地方財政の一層の拡充のために、また宝くじに夢を持って楽しみに購入される方々の利益のために、天下りの方々の高額給与の問題、過度に豪華なオフィス、複雑な交付形態、無駄な宣伝広報事業、これらの問題が解決されるまでは、宝くじの認可権限者である総務大臣は宝くじの販売を認めるべきではないこととする。 |

●宝くじ:収益、天下り法人に 年360億円超 「隠れ補助金」の疑い

毎日新聞 2010年5月17日

Yahoo!ニュース Yahoo!ニュース

年間1兆円を超す宝くじの売り上げのうち360億円余りが、総務省所管の日本宝くじ協会や全国市町村振興協会など少なくとも125の公益法人に、複数年にわたって助成金などの名目で流れていることが、総務省の資料で分かった。

125法人への天下りは常勤役員だけで133人(08年12月時点)に上り、天下りが5代以上続く法人も17ある。地方の財源確保が目的の売り上げが、天下りの人件費など公益法人の運営に転用されている構図が浮かんだ。

行政刷新会議は「総務省の隠れ補助金」として使われている例があるとみており、20日からの事業仕分けでも取り上げる方針だ。

総務省の資料によると、08年度の宝くじの売り上げは1兆419億円。分配比率は当せん金付証票法などで定められ、公益法人には3ルートで流れる。08年度の場合、経費から「委託宣伝費」として▽日本宝くじ協会に183億円▽自治総合センターに98億円--を支出。都道府県に渡した収益金からも、全国市町村振興協会など4法人が「地方行政に資する目的」などの名目で82億円を吸い上げた。これら6法人のうち3法人から、再委託や再交付の形で122法人以上に流れていた。各ルートの窓口となる3法人の理事長は、元自治省の事務次官や元消防庁長官が務める。

日本宝くじ協会から「宣伝」を再委託された公益法人が実施した業務は、本来の趣旨との関係性が不透明なものが多い。

08年度に5990万円を受けた地方公務員等ライフプラン協会は地方公務員の生活設計をアドバイスする機関誌を発行。2300万円を受けた日本地下鉄協会は、沿線ガイドや広報誌「SUBWAY」を作成した。630万円の日本キャンプ協会は大型テント4種、315万円の日本カヌー連盟はカヌーポロ艇を購入したという。

こうした機関誌やテントなどには「宝くじの売り上げから助成を受けた」などと表示され、宝くじ協会は「当せん金付証票法で『住民理解を深める』ための事業ならば宣伝として認められる」と説明している。【小山由宇】

●事業仕分け:無駄改善できるまで宝くじ「発売禁止を」

2010年5月21日 23時52分

政府の行政刷新会議は21日、「事業仕分け第2弾」後半の作業で、年間1兆円を超す宝くじの売り上げから公益法人に流れる360億円超の使途などに焦点を当てた。仕分け人の寺田学衆院議員は事業の効率化が図られるまで「総務相は発売を認めるべきではない」と指摘。この日は20法人28事業のうち14事業が「廃止」判定となったが、宝くじ関連は8事業にのぼった。仕分け結果が反映されるかは、宝くじ発行主体の都道府県と政令指定市の首長の判断次第だが、許可権を持つ原口一博総務相が発行を差し止めれば、発行できない事態も想定される。

宝くじの収益は地方自治体に渡される。仕分けを通じ、天下り法人の監視と地方財源の充実を図るのが狙い。法人側は旧自治省の次官級OBをそろえ、日本宝くじ協会、自治総合センター、全国市町村振興協会の広報宣伝など4事業が議論された際は、それぞれ遠藤安彦元自治事務次官、二橋正弘元官房副長官、谷合靖夫元消防庁長官の各理事長が出席した。

作業は冒頭から険悪なムードになった。発行主体として出席した伊藤祐一郎鹿児島県知事(総務省OB)が「27日の全国知事会で(在沖縄米軍)基地問題に絡んで(鳩山由紀夫)首相から(知事らに)お願いがあるが、その状況で一方的に仕分け対象になるのはおかしい」と筋違いのけん制をしたからだ。

仕分け人は「役員年収は自治総合センター2000万円、市町村振興協会1980万円」(寺田氏)、「センターの都心のオフィス賃料は年間約1億8000万円弱。15人の職員のためになぜ必要か」(尾立源幸参院議員)と厚遇ぶりを指摘。広報宣伝でも寺田氏が「『日本の姉妹自治体一覧』という冊子は宣伝として有効か」と皮肉った。

伊藤知事は「地方行政に通じ、付き合いがある人にお願いすると総務省OBになる。(給与が)高いとは言い過ぎ」と反論したが、4事業すべてが廃止に。寺田氏が「天下りの高額給与、過度に豪華なオフィス、複雑な交付形態が解決されるまで、総務相は宝くじ発売を認めるべきでない」と発言すると傍聴席から拍手がわいた。

3法人からは、122以上の公益法人にカネが流れ、「総務省ファミリー」(刷新会議関係者)が形成されている。その一つの全国市町村研修財団は、実費1200円の研修施設の利用率の低さが問題に。「職員に負担させると、人口の少ない市町村は研修に出しづらい」との財団の主張には、仕分け人の土居丈朗慶大教授が「民間では信じられない話だ」と語気を荒らげた。

抵抗する総務省OBらに対し、首長からも異論が出た。秋田県の佐竹敬久知事は「(役員給与は)知事より高い。発行団体として目を向けないといけない」と発言。全国市長会副会長の倉田薫・大阪府池田市長も「仕分けは心外との思いで来たが、議論を聞いて反省した」と仕分け側に同調する場面もあった。

宝くじの発行差し止めに関し、原口氏は総務省内で記者団に「しっかり話を聞いてからコメントする」と述べるにとどめた。枝野幸男行政刷新担当相は「原口さんにも報告、相談して話が進む。地方自治体は国と対等。丁寧に趣旨や意図を説明したい」と語った。【小山由宇、田所柳子、影山哲也】

◇河川水辺調査…技術者は出向

国土交通省所管のリバーフロント整備センターと、ダム水源地環境整備センターは「河川水辺の国勢調査」を国から受託している。常勤役員計5人がすべて天下りなのに、技術系職員の多くがメーカーや建設コンサルタントからの出向という組織形態に、仕分け人は疑念を呈した。

枝野幸男行政刷新担当相は「技術を持っているのは圧倒的多数の外の人。(出向元の企業が)仕事を受ければよいだけの話だ。OBに仕事を作るためにやっているのでは」と批判した。センター側は「(出向が多いのは)行政経験豊富な方が仕事をしやすい、という経緯があった」などと釈明した。【石原聖】

◇産業安全技術館…平日日中しか入館できない

中央労働災害防止協会(厚生労働省所管)の議論では、国が年間約1億2000万円を支出している産業安全技術館への疑問が相次いだ。

東京都港区と大阪市の2カ所にあり、工作機械への「巻き込まれ」事故の疑似体験装置や保護具などを展示している。協会側は企業研修などで09年度に約6万4000人が来館したと強調した。

だが、仕分け人の菊田真紀子衆院議員は「視察に行った時は3人ぐらいしかいなかった」と指摘。他の仕分け人からも、勤労者が対象なのに平日の日中にしか入館できない点に異論が噴出。「廃止」判定となった。【佐々木洋】

【事業仕分け】「宝くじ販売停止」興奮の会場、わき上がるヤジと拍手 (1/2ページ)

産経 2010.5.21 21:46

「天下りの高額報酬などの問題が解決するまでは、宝くじ販売を認めるべきではない」。21日の事業仕分けで出た“庶民生活直結”の判定。仕分け会場は、約200人の一般傍聴席からやじと拍手がわき起こる“興奮状態”の中で行われた。

会場の空気が盛り上がりを見せたのは、宝くじの普及広報を行う財団法人自治総合センターが、首相官邸近くの超高級ビルに入居していることを仕分け人が指摘したときだった。

「常勤15人で500坪近いオフィスを、年間1億8千万で借りている。なぜこの場所でなければならないのか。宝くじという『庶民の夢』が賃貸料に使われているのをどう感じるか」

センター側が「たくさんの人が訪れるので…」と釈明すると、傍聴席から「ふざけるな!」。

進行役が傍聴者に対して「お声を発したい気持ちがあるかもしれないが、ご協力を」となだめた。

その後も、「宝くじで支出を受ける6法人の平均の役員給与額は1941万円」などの指摘が出るたびにどよめきが起こり、「ばかにするな」などのヤジが飛んだ。

最後に、仕切り役の寺田学衆院議員(民主)が宝くじの「販売停止」を結論として述べると、大きな拍手がわいた。傍聴した東京都世田谷区の男性(55)は「宝くじで外れたお金がどう使われているか、関心があった。役員報酬が2千万円なんて常識外れだ」と怒りをあらわにした。

寺田氏は終了後、販売停止について「あれより弱いものを出せば、傍聴者の反発は強かったろう」と述べる一方で、「会場の雰囲気で仕分けの結論を変えたことはみじんもない」と強調した。財団側からは「事業全体を理解していない」などの批判が聞かれた。

●21日の事業仕分け結果

2010/05/21 22:02 【共同通信】

行政刷新会議の事業仕分け第2弾後半2日目の結果詳報は次の通り。

▽グループA

【日本建設情報総合センター】独占状況で利益を上げすぎていることや、常勤役員4人の全員が天下りである点が問題に。電子入札システムの運営管理(2010年度予算3億円)には「国の関与を強化した上で、実施機関を競争的に決定しコスト縮減を図る」と判定。一定額以上の公共工事の受注業者に登録を義務付ける「工事・業務実績提供システムからの情報提供」(同6730万円)は「国の関与を見直し。登録料は年度内に見直し」とした。

【建設業技術者センター】監理技術者資格者証の交付(同9億円)については、交付が工事の品質管理に役立っているか疑問として廃止と判定。

【全国建設研修センター】5年に1度行う監理技術者講習事業(同5億円)は効果は薄いなどとし、義務としての講習は廃止と判定した。

【浄化槽設備士センター】浄化槽設備士試験・講習(同7640万円)を実施しているが、常勤職員が天下りの2人、試験や講習は他の財団法人に委託している実態に批判が集中。浄化槽法に基づく試験や講習を行う機関としての指定を年度内に見直し、手数料などを引き下げるよう求めた。

【海外運輸協力協会】民間団体が行う調査・人材派遣の支援事業に助成する政府開発援助(ODA)経済協力事業費補助金(同3360万円)を「廃止」と判定。ODA全体の戦略の中で年度内に見直すとした。

【リバーフロント整備センター、ダム水源地環境整備センター】国土交通省の「河川水辺の国勢調査」(09年度予算28億円)の取りまとめ業務などを受託。仕分け人は、実施機関を競争的に決定して縮減、環境省での実施も含めて早急に見直すと判定した。

【河川環境管理財団】岐阜県各務原市にある河川関係の広報資料館「水辺共生体験館」の管理運営(10年度予算1440万円)では、天下り役員の高額報酬を維持したままコスト縮減のため開館日を半減させる運営手法に非難が集中し「廃止」と判定。管理はNPOなどに任せるべきだとした。

【雪センター】効率的な冬季路面管理手法など二つの検討業務(09年度予算計3億円)について、国が実施し、外部に委託する場合は実施機関を競争的に決めるよう求め、事業規模も大幅に縮減と判定した。

▽グループB

【日本電気計器検定所】家庭用電気メーターの検定・検査業務を行う「特別民間法人」。経済産業省から権限を付与され、手数料収入で運営している。仕分け人は、検定所による手数料値下げが「民間の参入を阻んでいる」と批判し、「見直し」と判定。値下げの原資となる剰余金を減らして民間からの参入を促す必要があると指摘、利益剰余金を国庫に寄付するよう求めた。

【中央労働災害防止協会】労働者のメンタルヘルス対策などを行う健康づくり対策支援業務は「廃止」。独立行政法人の業務との重複が指摘され、一元化して効率化を進めるべきだと結論づけた。労災防止のため安全衛生情報を提供する業務では、産業用ロボットや防護具を展示する東京と大阪の2施設(あんぜんミュージアム&シアター)について、仕分け人が「ハコものを維持する意義は乏しい」と批判。最終的には業務の「廃止」に。

【日本宝くじ協会、自治総合センター、全国市町村振興協会】宝くじ協会と総合センターは、宝くじ発売元の都道府県と政令指定都市の再委託を受け、宝くじの売り上げの一部281億円で普及宣伝事業を実施。市町村振興協会は宝くじの収益金の一部で市町村振興事業の助成などをする。仕分け人は、派遣を含め常勤15人のセンターが首相官邸に隣接するビルにあり、賃借料は1億8千万円に上ると推定。宝くじの売上金が総務省所管の公益法人など多くの団体に分配されている実態を不透明と批判した。センターと振興協会の役員給与は、約2千万円だった。法人側は、宝くじの売り上げが1兆円規模になったのは宣伝の成果と反論したが、仕分け人は3法人の4事業を廃止と判定。天下りの高額給与や無駄な宣伝広報事業などの問題が解決されるまでは、総務相は宝くじの販売を認めるべきではないとした。

【地域活性化センター】地域づくり助成等支援、東京都千代田区で運営する「ふるさと情報プラザ」などの3事業(10年度予算15億円)について、日本宝くじ協会などの助成金で実施していることや役割を終えたなどとして廃止と判定した。

【地域総合整備財団】地域振興につながる民間事業者への融資をあっせんする「ふるさと融資事業」(同8億円)は、地方公共団体金融機構と業務内容が似ており「時代の流れの中で役割を終えた」として廃止と判定。

【全国市町村研修財団】市町村職員の人材育成のために実施する研修事業(同24億円)は、「保有する研修施設の稼働率が悪い」などとして効率化を求めた。

【自治体国際化協会】自治体からの分担金などで運営し10年度予算は66億円。海外事務所設置・運営の必要性は十分に理解が得られておらず、JETプログラムで知られる外国青年招致事業は必要性に乏しいと指摘、自治体負担の在り方も含め見直すと判定した。

【自治体衛星通信機構】公的個人認証サービスと地域衛星通信ネットワークの2事業について、枝野幸男行政刷新担当相が「(防災に必要な)基礎的なインフラなら本来は国で整備すべきだ」と指摘、自治体負担で行う現状の見直しを求めた。

【地域創造】10年度予算は26億円。地域の文化・芸術活動支援と公共ホール活性化の2事業について、自治体負担の在り方の見直しを求めた。

●独法、随意契約を大幅削減へ 98法人が見直し計画

2010/05/21 11:55 【共同通信】

総務省は21日、昨年11月の閣議決定に基づき独立行政法人(98法人)が4月末までに提出した契約の見直し計画を発表した。2008年度に独法が結んだ契約は8万3920件で、このうち競争性がない随意契約は約4分の1の2万782件を占めていたが、各法人が計画通り一般競争入札などへの移行を進めた場合、10年度は1万2214件まで減ることになる。

独法の契約をめぐっては、行政刷新会議の事業仕分けでも「不透明で無駄が多い」との指摘が相次いでおり、総務省は仕分け結果も踏まえてさらに随意契約を減らすよう求める。

総務省によると、随意契約は、08年度の契約金額ベースで6552億円に上るが、見直しを進めることで10年度は3787億円に減少する。

入札や公募を実施したにもかかわらず、契約条件が官僚の天下り先となっている公益法人などに有利で、1者しか応札・応募がなかったケースは、08年度で2万4745件、6578億円あった。各法人は契約件数の95%で条件を緩和し、競争性を高める。

| Trackback ( )

|

市長の暴挙・暴走というしかないやり方によって、市政や議会が大混乱している鹿児島県阿久根市。

3月の定例議会にも市長や課長らが出席しない。

それが、一転して5月19日の特別委員会に課長が出席したという。

別の、5月になってのびっくり。

市は同市体育協会に各団体の育成費として体協に年間約70万円の補助金を出しているのだけれど、会長職を自分に譲るよう求め、応じなければ、市総合運動公園業務の委託先を変更することを示唆したという。

他方で、市民側にはリコールの準備が始まろうとしているようだ。

リコールのことは、ここ山県市も準備しているし、名古屋市でもリコールが準備されている。

リコール開始に微妙なのは参議院選挙のあおり。

それら影響など、今のリコール状況は、近く、別に整理する

週間ダイヤモンドの5月9日号は、

・・・・・ いまや日本で最も有名な市長といえば、阿久根市の竹原信一市長である。

との書き出しで特集、

阿久根で起きているような現象が、他の自治体にも発生しないとは言い切れない。もちろん、国政においてもだ。問われるのは有権者一人ひとりの眼力だ。

と結んでいる。

(最近の関連ブログ)

2010年5月8日 ⇒ ◆市長は「必要な政策は前倒しで専決処分」/阿久根市/「仕事は急いでやるもの、議会はおそい」

4月22日 ⇒ ◆阿久根市の市長と議会の混迷/市長は広報で議員批判/ブログでは裁判官の報酬一覧

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位、7位あたり

●阿久根市長、市体協の会長職要求「補助金出している」

2010年5月14日 読売新聞

鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が、同市体育協会(松崎茂会長)に会長職を自分に譲るよう求め、「応じなければ、業務委託しないこともある」などと迫っていたことがわかった。体協側は「会長になりたい理由が分からない」と困惑している。

市体協事務局によると、12日に開かれた理事会で、市の担当職員が「体協に補助金を出しているのは市だから、市長が会長になるべき」との竹原市長の意向を伝え、受け入れない場合は、体協に委託している市総合運動公園業務の委託先を変更することを示唆した。体協側が「市長を会長にするには規約の改正が必要」と説明すると、職員は「市長に伝える」と答えたという。

市は毎年度、同公園の施設の貸し出し業務などの管理を体協に委託しており、各団体の育成費として体協に年間約70万円の補助金が出ている。体協規約では、会長職は各団体から選ばれた評議員が互選する。任期は2年で、次回改選は来年5月。

竹原市長は16日まで県外に公務出張中で、市総務課は「コメントする立場にない」と話している。

●阿久根市民が意見交換会、「市長をリコールすべき」大半

朝日 2010年5月18日0時55分

竹原信一市長の議会ボイコットや市職労との対立などで混乱が続く鹿児島県阿久根市で17日、市民団体が竹原市政について意見交換する連続懇談会を始めた。約50人の出席者の多くは「市民が市長をリコールすべきだ」という考えを挙手で示した。懇談会は29日まで7地区で開く。

主催したのは商店主や農業者など20~40代の市民でつくる「阿久根の将来を考える会」。初日は大川地区であり、呉服店を営む川原慎一会長が「市長に賛成、反対は関係なく、これからどうしたらいいのか一緒に考えたい」とあいさつした。

ある男性は「市民は一致団結して市長を降ろすべきだ」と発言した。一方、別の女性は「出直し市長選で竹原市長がまた再選したら同じ」と不安を口にした。

これらを受けて参加者に挙手を求めて意見を聞いたところ、「市民がリコールを出す方がいい」が圧倒的だった。竹原市長は31日でリコールが可能になる任期1年を迎えるが、7月に参院選が予定されるため、リコールの署名集めなどができるのは参院選以降になる。

●竹原市政 市民が検証 阿久根市で懇談会開催へ

=2010/05/12付 西日本新聞朝刊=

鹿児島県阿久根市の竹原信一市長の市政運営を検証する住民団体「阿久根の将来を考える会」(川原慎一会長)は17日から、市内7カ所で市民懇談会を開く。議会への出席拒否や司法判断を無視し続けている竹原市政の問題点を住民が議論する。混迷する市政の正常化に向けて住民が動きだした。

懇談会は、3月議会の出席拒否や議会に諮らない条例の専決処分など、議会の存在を否定するような竹原市政を住民の目線で検証するのが目的。「このままの市政でいいのか」を論点に意見交換する。意見は29日に市民会館で開く最後の懇談会で集約する。竹原市長や市議が希望すれば懇談会への出席を認めるが、発言は許可しない方針。

川原会長は「今の市政は市を混乱させただけで発展につながる政策がない。住民が求める改革を実行してくれるのであれば竹原市長でなくてもいいはずだ。市長のリコール(解職請求)を求める意見が多ければそうなる」と話す。

懇談会はいずれも午後7時から。場所と日程は次の通り。

17日=大川中体育館▽18日=鶴川内地区集会施設▽21日=折多小体育館▽24日=西目地区構造改善センター▽25日=遠矢公民館▽26日=脇本地区公民館▽29日=市民会館。

●「阿久根を変えよう」 考える会の住民懇談会始まる

南日本 2010 05/18 06:30

阿久根市の竹原信一市長の市政運営を検証する現地の市民団体「阿久根の将来を考える会」は17日夜、同市大川の大川中学校体育館で住民との懇談会を開いた。50人の市民が集まり、「阿久根を変えよう」との声が上がった。懇談会は29日まで計7カ所である。

川原慎一会長(42)が「私たちは阿久根市に何を望むのか。市長の賛成派、反対派ということではなく、市民の声を聞きたい」とあいさつ。数人の市議が参加したが、議員発言は原則遠慮してもらうこととした。

市民からは「阿久根を混乱させたのはわれわれ市民。自分らが竹原市長を選んだ」「市長のおかげで、市役所のサービス向上が実現した」との意見が続いた。「恥ずかしくて阿久根出身と言えない」と叫ぶ女性もいた。

市民からの要望で、議会での市長不信任案提出と、市民による市長リコールのどちらを選ぶか会場で挙手する場面も。不信任案派が数人で、リコール派が4割ほどとなった。

「この機会に阿久根のイメージアップを図りたい」との意見が出ると、会場から拍手がわいた。

市長のブログ さるさる日記 - 住民至上主義 さるさる日記 から

■ 2010/05/18 (火) 誰にも止められない

皆さんは自分に対する独裁者になるべきではないでしょうか。それを放棄してしまっているから変な社会にしている。自分の中で他人の視線をイメージして、それに自分を操作させる事をしている。自分が好きなものを好きではなくて、自分が好きなはずのものを好きになろうとしている。『現実を生きてますか?』それが一番の、唯一の問題だと思う。自分の評価の事を考えてませんよ。何と呼ばれても構いません。皆さんには私を「独裁者」と呼ぶ自由があります。

----------------------

記者から、「あなたは独裁者なのでしょうか。?」と聞かれ、思いつきでこれを言ってしまった。

「歩くモラル」の仙波敏郎さんと会った時、「私は自分が正義だなんて思っていません、これは自分を道具にしたゲームです」と言ってしまった事を思い出す。

今は頭の中で子供の泣き声が響いている。戦争や貧困のために泣いている、苦しんでいる人たちを感じる。ここからは議会や役所の事などふざけた遊びにしか感じられない。今日、自分はどういう言動をする事になるのか。考えても仕方が無いが、そのときになれば何かをやってしまう。これは自分でも止められない。 |

●ブログ市長欠席…議会特別委に市執行部が一転し出席

産経 2010.5.19 12:42

鹿児島県阿久根市議会は19日、前回定例議会で竹原信一市長と執行部が欠席したため継続審議となった、第5次阿久根市総合計画を審査する特別委員会を開き、特別委側の要請に応じて担当課長が出席、審議が進んだ。

計画の基本構想を企画調整課長が説明した後、市議が「なぜ今回は出席したのか」と質問。課長は「市長の指示としか言えない」と答え、市議が「開かれた行政運営とは言えないのではないか」と指摘すると「答える立場にない」と述べた。

前回定例議会では、竹原市長が「傍聴席にマスコミがいる」などの理由で出席を拒否、課長にも説明をしないよう指示していた。市議の一人は「初めから(市側が)出てくればよかった。計画の審議が遅れ、市民に申し訳ない」と話した。

●阿久根市執行部が一転、市議会特別委に出席

南日本 2010 05/20 11:29

阿久根市議会は19日、同市のまちづくりの基本構想を示す第5次総合計画(2010~19年度)を審査する特別委員会を開いた。これまで欠席していた執行部が一転して出席、同計画の説明や質疑に応じた。すべての部署の審査が終わらなかったため、6月以降に再開する。

出席したのは、主管課の企画調整課など5部署。担当課長らは「竹原信一市長の指示で出席した」とした。竹原市長は取材に応じなかった。

同特別委の鳥飼光明委員長は、執行部が出席したことについて「市総合計画が決まらないと県関与の事業が採択されない恐れがあることに、ようやく気付いたのではないか」と話した。

3月定例会では、竹原市長が「傍聴席にマスコミがいる」などとして本会議の出席を拒否。執行部も竹原市長の指示で本会議や委員会への出席や答弁を拒否していた。

●阿久根市、5月も男性職員に給与支払わず 判決確定後2回目

南日本 2010 05/22 11:00

阿久根市の竹原信一市長が庁舎内に掲示した職員人件費の張り紙をはがしたとして懲戒免職処分となり、鹿児島地裁が処分取り消しを認め、給与支払い命令が確定した男性職員(46)について、市は給与支給日の21日、男性に給与を支払わなかった。給与不払いは、処分の効力停止を認めた2009年10月の地裁決定以降7回目で、今年3月に地裁判決が確定してから2回目。

民主主義揺るがす暴走市長 阿久根市の覚めない悪夢

【第98回】 2010年5月10日 週刊ダイヤモンド 週刊ダイヤモンド編集部 委嘱記者 相川俊英

過激なブログで話題を集めている鹿児島県阿久根市の竹原信一市長。一昨年の就任早々から議会と激しく対立し、一度失職。出直し選挙で再選して以来、公務員批判をエスカレートさせ、大暴走している。3月議会では審議ボイコットという前代未聞の挙に出た。阿久根の事例は、日本社会の自治の危うさを象徴するものだ。

「支援者からも“策士、策におぼれる”と言われてしまいました。今は虚しさでいっぱいです」

こう唇を噛むのは、鹿児島県阿久根市の松元薫久市議。4月19日の市議会で、3人の市長支持派議員とともに市長不信任案を提出、代表して提出理由を述べた。しかし、採決では4人とも反対票を投じ、市長への不信任案は全会一致で否決された。松元市議は「議会の構成を変えたいと思い、議会解散を狙って出した」と説明するが、わかりにくいこと極まりない。駆け引きの範疇を超えている。

いまや日本で最も有名な市長といえば、阿久根市の竹原信一市長である。一昨年8月の初当選直後から自らのブログ上で議員や市職員組合を激しく攻撃し、議会から2度不信任されて失職。

だが、昨年5月の出直し市長選で激戦を制して再選を果たした。「わずか1年足らずで評価を下すのは早いのでは」との市民の思いが投票行動に表れたものと思われる。

ブログ市長はその後、自らの意に沿わない市職員を処分するなど、強権をいっそう振るうようになった。強引な市政運営に拍車がかかり、反市長派議員(12人)との関係はさらに悪化。抜き差しならぬ状態が続いていた。

予算案を審議する3月定例会で両者の対立は臨界点を超えてしまった。もっとも、一方の側の攻撃がエスカレートし、常軌を逸したものになっていったのが実情だ。

ブログ市長が議会への出席をボイコットし、幹部職員にも議会側への説明を禁止する前代未聞の行動に出たのである。予算編成権を握る執行部が議決機関の審議に応じないなど、本来、ありえない話である。法律が想定していない行為で、議会制民主主義そのものを破壊する暴挙といえる。

ブログ市長は議会への出席拒否を続ける一方で、3月14日には市民懇談会を開催した。詰めかけた約800人もの市民に対し、ボイコットの理由を「議会との駆け引きと歪曲報道を続けるマスコミへのお仕置き」と説明した。そして、「必ず、阿久根をよくします。やり方はお任せください」と、大見得を切った。

結局、2010年度予算案は市長の説明がなされぬまま、議会側が減額修正し、可決された。これで一件落着とはならなかった。反市長派議員が議会報告会を開催したところ、ブログ市長が会場に突然、姿を現した。そして、驚く市議たちを尻目にマイクを握り、市職員の高給ぶりを批判する持論を展開した。そのうえで、壇上の市議たちに「あなたたちは市政に参加させません」と言い放った。会場内には怒号が飛び交い、つかみ合い寸前となった。

責任転嫁ばかりで何がしたいのか見えない

「市民のための行政に変えるとか、人件費を削減して他のものに活用するとか、考え方は間違っていなかったと思います。問題はやり方です。“人を傷つける改革ではうまくいかない”と、何度も言ったのですが、ダメでした」

険しい表情で語るのは、牛之浜由美市議。最初の市長選で竹原陣営の中核を担ったが、その後、ブログ市長の言動に違和感を募らせ、出直し市長選前に決別した。

牛之浜市議によれば、数人の運動員で戦った最初の市長選では、本人や周囲も当選できるとは思っていなかったという。それだけ、市民のあいだに市政への不満がふくらんでいたのではと、当時を振り返る。また、「当選するとは思っていなかっただけに市長本人も大変なプレッシャーを感じていたのでは」と語り、「(今は)職員が悪い、議員が悪いと責任転嫁ばかりで、何をしたいのか、阿久根をどう活性化するのかがまったく見えない」と、表情を曇らせる。

ブログ市長は「広報あくね」4月号の市長コラムで、市議会の実態や職員給与についての分析を掲載している。市長の考えや思いが簡潔に表現されている。こんな内容だ。まずは議会や議員について。