先日2月24日、最高裁大法廷は沖縄の宗教施設に関して、自治体が使用料を免除して請求しないことは違法であるとの判決を出した。

★≪政教分離を巡る最高裁の違憲判断は、愛媛県が神社に玉串料を支払った1997年の「愛媛玉串料訴訟」、北海道砂川市が神社に市有地を無償提供した2010年の「空知太(そらちぶと)神社訴訟」に続き3例目。≫ (沖縄タイムス)。

最高裁大法廷でこのような判決が出ることは予想されていたので、事前に最高裁で情報を見ておいた。

今回、最高裁のWEBで一番驚いたのは、「傍聴人の皆様へ 最高裁判所広報課」というページがあって、同事件についての解説が簡潔に記されていたこと。今まで私が気が付かなかったのかもしれないけど、そうでないとしたら、最近、最高裁がこのように改めた、ということなのだろう。変わってきたことは良いことだ。

そこの最後には、今回の訴訟の争点が示されている。

◇ 最高裁における争点は,①上記の免除が,政教分離規定に違反し,違憲無効といえるか否か,

②上記の免除が違憲無効である場合,被告が被告補助参加人に対して本件施設の敷地の使用料の全額を請求しないことが違法であるか否かである。

さて、訴訟の経過。

一審那覇地裁は18年4月、政教分離に反して違憲と認定、市は全額徴収する義務があるとしたが、二審福岡高裁那覇支部は使用料は市の裁量で減額できると変更していた。

今回の、最高裁判決の結論から私の目線で列記すると次。

◎霊をあがめ奉る宗教的意義のある儀式で、施設には宗教性がある。

◎市が公園使用料を免除していることは政教分離を定めた憲法に違反する。

◎客観的に存在する使用料に係る債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず,地方公共団体の長にその行使又は不行使について裁量はない。第1審被告において,本件使用料に係る債権の行使又は不行使についての裁量があるとはいえず,その全額を請求しないことは違法というほかない。

すっきりとしている。

ということで、幾つかの報道と、当該最高裁判決にリンクし、抜粋しておく。

なお、昨日2月26日の私のブログへのアクセスは「閲覧数1,144 訪問者数706」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

Google 久米至聖廟(くめしせいびょう)

●傍聴人の皆様へ 最高裁判所広報課

最高裁判所開廷期日情報

(今は、順に入れ替わっているけれど、しばらく前までは、掲載されていたのは次。その時のアドレスを付けておくけど、今は消されている)

★傍聴人の皆様へ 最高裁判所広報課

≪令和3年2月24日 午後3時00分 令和元年(行ツ) 第222号 令和元年(行ヒ) 第262号 固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)

事案の概要(PDF:123KB)PDFファイル

固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件について

本件は,那覇市の住民である原告が,被告那覇市長を相手に,同市の設置,管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った廟(以下「本件施設」という。)を設置することを被告補助参加人に許可した上で,その敷地の使用料の全額を免除した当時の市長の行為は,政教分離原則に基づく憲法の諸規定(政教分離規定。憲法20条1項後段,3項,89条。)に違反し,無効であり,平成26年4月1日から同年7月24日までの間の使用料181万7063円を請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,上記怠る事実の違法確認を求める事案である。

◇ 原判決は,本件施設が宗教的性格を有する施設であること,本件施設の敷地の使用料の全額を免除した当時の市長の行為は,その直接の効果として,被告補助参加人等による本件施設を利用した宗教的活動を容易にするものであること,上記行為は,一般人の目から見て,那覇市が被告補助参加人の活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し,これを援助していると評価されてもやむを得ないことなどの事情を社会通念に照らして総合的に判断し,上記行為は,那覇市と本件施設との関わり合いが,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものであるとして,政教分離規定に違反し,違憲無効であるとした。その上で,原判決は,条例等において,被告は都市公園の使用料の一部を免除することができる旨規定されており,本件施設の敷地の使用料の全額を徴収しないことが直ちに違法であるということはできないとして,具体的金額を明示することなく,被告が被告補助参加人に対して平成26年4月1日から同年7月24日までの間の使用料を請求しないことが違法であることを確認することを求める限度で原告の請求を一部認容し,その余の請求を棄却した。

◇ 最高裁における争点は,①上記の免除が,政教分離規定に違反し,違憲無効といえるか否か,

②上記の免除が違憲無効である場合,被告が被告補助参加人に対して本件施設の敷地の使用料の全額を請求しないことが違法であるか否かである。 |

●政教分離訴訟、判決は2月24日 「孔子廟」敷地提供 最高裁

時事 1/27

那覇市が管理する公園の敷地を儒教の祖を祭る「孔子廟」として社団法人に無償提供したことが、憲法の政教分離原則に違反するかが争われた住民訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は27日、判決期日を2月24日に指定した。

憲法判断が示される見通し。

那覇市は2014年、松山公園内への孔子廟設置を許可し、土地使用料も全額免除。

一審那覇地裁、二審福岡高裁那覇支部はいずれも、市の免除措置を違憲と判断していた。

●沖縄 「孔子廟」訴訟 最高裁大法廷で弁論 開かれる

NHK 2021年1月20日

那覇市が儒教の祖の孔子などがまつられている施設の、公園使用料を免除していることをめぐる裁判で、最高裁判所大法廷で弁論が開かれ、訴えた住民側が「政教分離を定めた憲法に違反する」と主張したのに対し、市側は「歴史文化を伝える公共施設だ」と反論しました。

那覇市の公園にある孔子などをまつった「孔子廟」は、琉球王国時代に中国からわたってきた人たちの子孫らでつくる団体が平成25年に造り、市から公園の使用料が全額免除されています。

那覇市の住民が政教分離を定めた憲法に違反すると訴えたのに対し、1審と2審は「宗教的施設とみるべきで、憲法に違反する」として、公園使用料の免除を違法と判断しました。

双方が上告して最高裁判所で15人の裁判官全員による大法廷で弁論が開かれ、住民側は「宗教行事も行われ、宗教的な性格が濃厚なのは明らかであり、政教分離に反する」と主張しました。

一方、市側は「沖縄の歴史や文化を伝えるほか、観光資源としても活用され、公共的な施設だ」と反論しました。

判決は年度内にも言い渡される見通しです

●孔子まつる那覇の施設 使用料免除は憲法違反 最高裁大法廷

NHK 2021年2月24日 19時05分

儒教の祖の孔子などがまつられた施設の公園使用料を那覇市が免除していることについて、最高裁判所大法廷は、政教分離を定めた憲法に違反すると判断しました。

那覇市の公園にある孔子などをまつった「孔子廟」は、琉球王国時代に中国から渡ってきた人たちの子孫らの団体が平成25年に造り、市が公園の使用料を全額免除していて、住民が政教分離を定めた憲法に違反すると訴えました。

市側は「沖縄の歴史や文化を伝え、観光にも活用される公共的な施設だ」と主張しましたが、1審と2審は「宗教的施設とみるべきで、憲法に違反する」と判断していました。

24日の判決で、最高裁判所大法廷の大谷直人裁判長は「この施設で行われる祭礼は、孔子を歴史上の偉大な人物として顕彰するだけでなく、霊をあがめ奉る宗教的意義のある儀式で、施設には宗教性がある。市が特定の宗教に対して特別な便益を提供していると評価されてもやむをえない」と指摘しました。

そのうえで市が公園使用料を免除していることは政教分離を定めた憲法に違反すると判断しました。

原告側「完全勝訴 政教分離の基準示し画期的」

原告の金城照子さんは那覇市で会見を開き、「非常に長い裁判だったが勝訴して、感激している」と述べました。

また、原告側の岩原義則弁護士は「最高裁の判決は完全勝訴だ。政教分離の基準を示したことは画期的だ」と述べました。

原告弁護団「“公共性”どうあるべきか考えさせられる判決」

原告の弁護団は東京千代田区で会見を開き、徳永信一弁護士は「那覇市は観光資源として広く知ってもらおうと公共性のある施設にしようとしたが、失敗したと言える。さまざまな文化が多様化する時代に、公共性とはどうあるべきなのかを考えさせられる判決だった」と話しました。

那覇市 城間市長「個人的には違和感」

那覇市の城間幹子市長は、記者会見を開き「個人的には違和感がある。判決文が届けばしっかり読み込み、那覇市として改善するべき点がどこにあるのか検討していきたい」と述べました。

●土地の無償提供は「違憲」 那覇市が全面敗訴 久米至聖廟巡り最高裁

沖縄 2021年2月25日 06:50

沖縄県那覇市管理の松山公園にある儒教施設の久米至聖廟(くめしせいびょう)(孔子廟)に市が土地を無償提供しているのは憲法の定める政教分離に違反するかが問われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、無償提供は違憲と認定した。

土地使用料は減額できるとした二審判決を一部破棄し、市に全額請求するよう求めた。住民側の完全勝訴となり、政教分離に違反した市の説明責任が問われる。

政教分離を巡る最高裁の違憲判断は、愛媛県が神社に玉串料を支払った1997年の「愛媛玉串料訴訟」、北海道砂川市が神社に市有地を無償提供した2010年の「空知太(そらちぶと)神社訴訟」に続き3例目。住民側は久米至聖廟の撤去や土地の明け渡しなどを求める別訴訟も那覇地裁に起こしており、今後の審理に影響を与える可能性もある。

判決では、同施設の観光資源としての意義や歴史的価値をもって無償提供する合理性はないと指摘。「市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない」と判断した。年約570万円の使用料相当額を免除された久米崇聖会の利益は「相当に大きい」とした。

裁判官15人のうち14人の多数意見。1人は同施設について「宗教性がないか希薄化している」とし、違憲判断は「政教分離規定を曖昧な形で過度に拡張するもの」と反対意見を述べた。

判決を受け、原告で「住みよい那覇市をつくる会」の金城テル代表(92)は那覇市内で会見し「市は判決を受け止め、政教分離の問題を解決してほしい」と要望。那覇市の城間幹子市長は「判決内容を精査し、改善点を検討したい」と述べるにとどめた。

一審那覇地裁は18年4月、政教分離に反して違憲と認定、市は全額徴収する義務があるとしたが、二審福岡高裁那覇支部は使用料は市の裁量で減額できると変更していた。

[ことば]孔子廟(こうしびょう) 中国・春秋時代の思想家で、儒教の祖となった孔子を祭る建物。孔子の死後、山東省・曲阜にあった旧居を廟に改築したのが始まりで、中国各地やアジアに広がった。曲阜の孔子廟は、孔子の墓所などと共に世界文化遺産に登録されている。日本では古代から教育機関に設けられ、江戸時代に儒教から発展した「朱子学」が幕府公認の官学になってからは、各地の藩校にも数多く建設された。

最高裁判所判例集

事件番号 令和1(行ツ)222

事件名 固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件

裁判年月日 令和3年2月24日

法廷名 最高裁判所大法廷

原審裁判所名 福岡高等裁判所 那覇支部

原審事件番号 平成30(行コ)5

原審裁判年月日 平成31年4月18日

判示事項 市長が都市公園内の国公有地上に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して同施設の敷地の使用料を全額免除した行為が憲法20条3項に違反するとされた事例

全文

令和元年(行ツ)第222号,同年(行ヒ)第262号

固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件

令和3年2月24日 大法廷判決

主 文

1 参加人の上告を棄却する。

2 原判決中第1審原告敗訴部分を破棄する。

3 前項の部分につき,第1審被告の控訴を却下し,参

加人の控訴を棄却する。

4 控訴費用及び上告費用は第1審被告の負担とする。

理 由

第1 事案の概要

1 本件は,・・・(略)・・・

2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。・・・(略)・・・

第2 令和元年(行ツ)第222号上告代理人大城浩ほかの上告理由及び同上告

補助参加代理人当山尚幸,同大島優樹の上告理由について

1 原審は,本件免除が,・・・(略)・・・

2 憲法は,20条1項後段,3項,89条において,いわゆる政教分離の原則

・・・(略)・・・そうすると,当該免除が,前

記諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当

とされる限度を超えて,政教分離規定に違反するか否かを判断するに当たっては,

当該施設の性格,当該免除をすることとした経緯,当該免除に伴う当該国公有地の

無償提供の態様,これらに対する一般人の評価等,諸般の事情を考慮し,社会通念

に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。

・・・(略)・・・

3(1) 前記事実関係等によれば,本件施設は,本件公園の他の部分から仕切ら

れた区域内に一体として設置されているところ,大成殿は,本件施設の本殿と位置

付けられており,その内部の正面には孔子の像及び神位が,その左右には四配の神

位がそれぞれ配置され,家族繁栄,学業成就,試験合格等を祈願する多くの人々に

よる参拝を受けているほか,大成殿の香炉灰が封入された「学業成就(祈願)カー

ド」が本件施設で販売されていたこともあったというのである。そうすると,本件

施設は,その外観等に照らして,神体又は本尊に対する参拝を受け入れる社寺との

類似性があるということができる。

本件施設で行われる釋奠祭禮は,その内容が供物を並べて孔子の霊を迎え,上

香,祝文奉読等をした後にこれを送り返すというものであることに鑑みると,思想

家である孔子を歴史上の偉大な人物として顕彰するにとどまらず,その霊の存在を

前提として,これを崇め奉るという宗教的意義を有する儀式というほかない。ま

た,参加人は釋奠祭禮の観光ショー化等を許容しない姿勢を示しており,釋奠祭禮

が主に観光振興等の世俗的な目的に基づいて行われているなどの事情もうかがわれ

ない。そして,参加人の説明によれば,至聖門の中央の扉は,孔子の霊を迎えるた

めに1年に1度,釋奠祭禮の日にのみ開かれるものであり,孔子の霊は,御庭空間

の中央を大成殿に向かって直線的に伸びる御路を進み,大成殿の正面階段の中央部

分に設けられた石龍陛を越えて大成殿へ上るというのであるから,本件施設の建物

等は,上記のような宗教的意義を有する儀式である釋奠祭禮を実施するという目的

に従って配置されたものということができる。

また,当初の至聖廟等は,少なくとも明治時代以降,社寺と同様の取扱いを受け

ていたほか,旧至聖廟等は,道教の神等を祀る天尊廟及び航海安全の守護神を祀る

天妃宮と同じ敷地内にあり,参加人はこれらを一体として維持管理し,多くの参拝

者を受け入れていたことがうかがわれる。旧至聖廟等は当初の至聖廟等を再建した

ものと位置付けられ,本件施設はその旧至聖廟等を移転したものと位置付けられて

いること等に照らせば,本件施設は当初の至聖廟等及び旧至聖廟等の宗教性を引き

継ぐものということができる。

以上によれば,本件施設については,一体としてその宗教性を肯定することがで

きることはもとより,その程度も軽微とはいえない。

(2) 本件免除がされた経緯は,市が,本件施設の観光資源等としての意義に着

目し,又はかつて琉球王国の繁栄を支えた久米三十六姓が居住し,当初の至聖廟等

があった久米地域に本件施設が所在すること等をもって本件施設の歴史的価値が認

められるとして,その敷地の使用料(公園使用料)を免除することとしたというも

のであったことがうかがわれる。

しかしながら,市は,本件公園の用地として,新たに国から国有地を購入し,又

は借り受けたものであるところ,参加人は自己の所有する土地上に旧至聖廟等を有

していた上,本件土地利用計画案においては,本件委員会等で至聖廟の宗教性を問

題視する意見があったこと等を踏まえて,大成殿を建設する予定の敷地につき参加

人の所有する土地との換地をするなどして,大成殿を私有地内に配置することが考

えられる旨の整理がされていたというのである。また,本件施設は,当初の至聖廟

等とは異なる場所に平成25年に新築されたものであって,当初の至聖廟等を復元

したものであることはうかがわれず,法令上の文化財としての取扱いを受けている

などの事情もうかがわれない。

そうすると,本件施設の観光資源等としての意義や歴史的価値をもって,直ち

に,参加人に対して本件免除により新たに本件施設の敷地として国公有地を無償で

提供することの必要性及び合理性を裏付けるものとはいえない。

(3) ・・・(略)・・・このような参加人の本件施設における活動の内容や

位置付け等を考慮すると,本件免除は,参加人に上記利益を享受させることによ

り,参加人が本件施設を利用した宗教的活動を行うことを容易にするものであると

いうことができ,その効果が間接的,付随的なものにとどまるとはいえない。

(4) これまで説示したところによれば,本件施設の観光資源等としての意義や

歴史的価値を考慮しても,本件免除は,一般人の目から見て,市が参加人の上記活

動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し,これを援助していると評価され

てもやむを得ないものといえる。

(5) 以上のような事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すると,本

件免除は,市と宗教との関わり合いが,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,

信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超え

るものとして,憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当

である。

4 以上によれば,本件免除が憲法20条1項後段,89条に違反するか否かに

ついて判断するまでもなく,本件免除を違憲とした原審の判断は是認することがで

きる。また,原判決について,上告理由としての理由の不備があるということもで

きない。論旨はいずれも採用することができない。

第3 令和元年(行ヒ)第262号上告代理人德永信一,同岩原義則の上告受理

申立て理由について

1 原審は,・・・(略)・・・

2 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次

のとおりである。

(1) ・・・(略)・・・

(2) 使用料等の地方公共団体の歳入に係る督促について定める地方自治法23

1条の3第1項等の規定並びに地方公共団体が有する債権の管理について定める同

法240条及び地方自治法施行令171条の2から171条の7までの規定によれ

ば,客観的に存在する使用料に係る債権を理由もなく放置したり免除したりするこ

とは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使について裁量

はないというべきである(最高裁平成12年(行ヒ)第246号同16年4月23

日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁参照)。

そして,公園条例11条の2第8号は使用料の一部の免除について定めているも

のの,事実審の口頭弁論終結時までに,同号に基づく免除の処分はされておらず,

公園条例及び公園条例施行規則において,一旦発生した使用料の徴収の猶予等を定

めた規定も存在しない。また,本件において,地方自治法施行令171条の5から

171条の7までに規定する徴収停止等の要件に該当する事情もうかがわれない。

そうすると,第1審被告において,本件使用料に係る債権の行使又は不行使につい

ての裁量があるとはいえず,その全額を請求しないことは違法というほかない。

(3) 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の

違反があり,論旨は以上と同旨をいうものとして理由がある。

第4 結論

以上の次第で,参加人の上告を棄却することとし,原判決中第1審原告敗訴部分

は破棄を免れず,第1審原告の請求は理由があり,これを認容した第1審判決は正

当であるから,上記部分につき,参加人の控訴を棄却し,同控訴の提起後にされた

第1審被告の控訴は,二重上訴であって不適法であるから,却下することとする。

よって,裁判官林景一の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の

とおり判決する。

裁判官林景一の反対意見は,次のとおりである。

私は,多数意見が,本件免除が憲法20条3項に違反し無効であるとしたことに

ついては賛同することができない。その理由は次のとおりである。

・・・(以下、略)・・・ |

| Trackback ( )

|

昨日の19時からのNHKテレビの全国ニュースで、「生活保護支給額引き下げの違憲訴訟 減額取り消す判決 大阪地裁」と流されていた。

やったね、白井さん(たち)と、心から喜んだ。

先は長いけど、まずはおめでとう。

何しろ、NHKテレビの全国ニュースで流れたのだから、画期的なこと。

(ちなみに、私もかつて、岐阜県知事の「都市計画決定に関する情報非公開処分」の取消訴訟で最高裁で勝った日、NHKテレビの昼タイムの全国ニュースで流れた・・らしい)

ともかく、白井さんは、国の物価偽装を暴き、それらを「いかに分かりやすくするか」にも知恵を絞って、きちっとした道筋をつけ、同時に、生活保護費関係の全国の運動の原告・弁護団に関わり、裁判に関わるだけでなく、世論づくりにも努められたすごい人。

その裁判で勝訴だから、私は今日のブログは昨日の続きの「自らの癌」のことを書くつもりだったけれど、上記のニュース関係のことを整理しておくことに急遽、変更することにした。

下記のいずれも、このブログの後半に少し長めにリンク・一部を抜粋しておく。

では、それらの見出しなどの紹介から。

まずは、白井さんの次にリンク・一部を抜粋しておくので、詳しくは、そちらをご覧あれ。

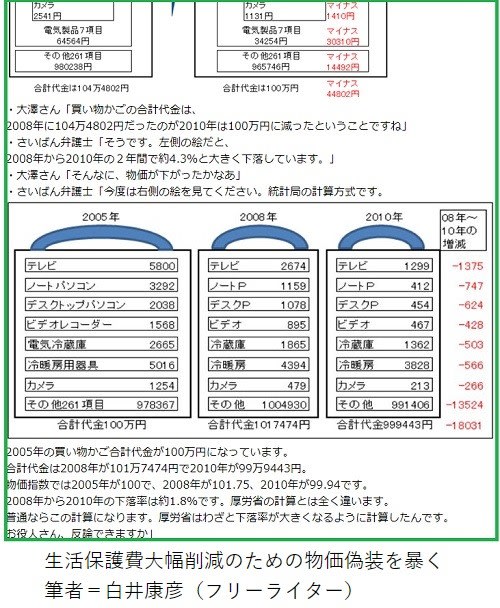

★≪生活保護費大幅削減のための物価偽装を暴く/筆者=白井康彦(フリーライター)/2013年1月、厚生労働省が生活保護費の削減案を公表しました。それを読んだとたん、筆者は強い疑問にとらわれました。削減理由として物価下落が挙げられていましたが、厚労省が示す物価下落率が大きすぎると思えたのです。・・・≫

★≪白井 康彦 facebook · 生活保護で原告勝訴/概ねのストーリーは、これを読んでもらえれば分かります (ウルトラ大拡散超熱烈希望)≫

ネット報道では、一番長くかつ多面からこの問題まとめていたのは、

★≪●NHK 2021年2月22日/生活保護支給額引き下げの違憲訴訟 減額取り消す判決 大阪地裁≫

昨年の異様な名古屋地裁の判決のことは下記。

★≪ヤフー THE PAGE 2020/6/25/生活保護引き下げを巡る裁判 原告敗訴も判決で「自民党の影響」と異例の記述 名古屋地裁≫

ということで、以下、昨日の判決のこと。

●大阪で初の判決 生活保護費の減額は「違法」/日本海テレビ 大阪 2021.02.23 01:29

●生活保護費引き下げを取り消し 全国初の判断 大阪地裁判決/毎日 2021/2/22 15:17

●生活保護費減額は違法 13~15年分を取り消し―受給者初の勝訴・大阪地裁/時事 2021年02月22日19時55分

●生活保護費の減額決定、取り消す判決 大阪地裁/朝日 2021年2月22日 16時59分

●生活保護費減額は違法 13~15年分を取り消し―受給者初の勝訴・大阪地裁/時事 2021年02月22日19時55分

なお、昨日2月22日の私のブログへのアクセスは「閲覧数2,517 訪問者数905」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

白井 康彦 facebook

●生活保護費大幅削減のための物価偽装を暴く

筆者=白井康彦(フリーライター)

2013年1月、厚生労働省が生活保護費の削減案を公表しました。

それを読んだとたん、筆者は強い疑問にとらわれました。

削減理由として物価下落が挙げられていましたが、厚労省が示す物価下落率が大きすぎると思えたのです。

それ以来、さまざまな人と議論しながら研究をじっくり続け、意図的に下落率を膨らませた「物価偽装」であると確信しました。

・・・(略)・・・簡単には伝えにくい問題なので、自前でホームページを作りました。

未完成ですが、厚労省による「勤労統計不正」の問題もあるので、急ぎ公開に踏み切ります。

●白井 康彦 7時間前 · 生活保護で原告勝訴 ●白井 康彦 7時間前 · 生活保護で原告勝訴

概ねのストーリーは、これを読んでもらえれば分かります

(ウルトラ大拡散超熱烈希望)

イラストまで有料でプロに発注した渾身の作品です

●第12章(特別付録)裁判闘争で勝つための参考資料

第12章(特別付録)裁判闘争で勝つための参考資料

①イベント用寸劇のシナリオ

物価偽装問題は、全国29カ所の地裁で争われている生活保護費をめぐる裁判での最重要論点。

筆者は裁判関係者の多くが物価偽装問題に興味を持てるよう、寸劇のシナリオを書きました。

愛労連前議長の榑松佐一さんが修正してくれ、集会で実際に公演してもらったら大好評でした。

裁判にかかわる3人が壇上でマイクを持って話すという単純な寸劇です。

・・・(以下、略)・・・

|

●大阪で初の判決 生活保護費の減額は「違法」

日本海テレビ 大阪 2021.02.23 01:29

生活保護費が減額されたのは憲法違反だとして大阪府内の受給者が国などを訴えた裁判で、大阪地裁は、国の判断は違法だとして、減額を取り消す全国で初めての判決を言い渡しました。

訴えていたのは大阪府内の生活保護受給者およそ40人です。この裁判は、国が物価の下落などに合わせて2013年から生活保護費を段階的に引き下げたのは、憲法が定める「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に違反するとして、受給者が、自治体と国に減額の取り消しなどを求めていたものです。

判決で大阪地裁は、減額を決めた厚生労働大臣の判断や手続きには「過誤や欠落がある」として、減額を取り消す判決を言い渡しました。

原告「今の生活が苦しいんだということを訴えることができた。この勝訴が全国的な大きな力になるんじゃないかと誇りに思います」

同じような裁判が全国で起こされていて、受給者の訴えを認める司法判断は初めてです。

●生活保護費引き下げを取り消し 全国初の判断 大阪地裁判決

毎日 2021/2/22 15:17

生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法に反するとして、大阪府内の受給者42人が減額取り消しなどを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(森鍵一裁判長)は22日、「厚生労働相が生活保護基準を減額改定した判断には裁量権の逸脱や乱用があり、違法だ」と述べ、基準に基づく自治体の減額決定を取り消した。

全国29地裁(原告約900人)に起こされた同種訴訟で2例目の判決で、受給者側の勝訴は初めて。引き下げが違憲かどうかは判断しなかった。

国は2013~15年、物価下落などを理由に、生活保護費のうち食費や光熱水費などの日常生活に充てる「生活扶助」を平均6・5%、最大10%引き下げた。削減総額は約670億円に上った。各自治体も、国が改定した生活保護基準に基づき支給額を変更。原告らは居住する大阪市など府内12市には減額決定の取り消し、国には1人1万円の慰謝料を求めていた。

判決はまず、国が08~11年の物価下落を考慮し、生活保護基準を減額したことを問題視した。08年は原油や穀物の価格高騰で物価が上がっており、同年を起点にすると、物価下落率が著しく大きくなっていた。

また、国はこの間、物価が4・78%下がったと算定したが、これはテレビやパソコンなどの物価下落を考慮したものだと指摘。生活保護世帯では、こうした品目の支出割合が一般世帯よりも低く算定根拠にはならないと判断し、「統計などの客観的な数値との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠く」と批判した。

その上で、「健康で文化的な最低限度の生活」という生活保護の趣旨を踏まえ、国が基準を改定した判断過程や手続きに「過誤、欠落がある」と指摘し、生活保護法に違反すると結論付けた。国への慰謝料請求は退けた。

名古屋地裁判決(20年6月)は、引き下げについて厚労相の「裁量の範囲内」と認め、受給者側の請求を棄却していた。

厚労省は「内容を精査し、関係省庁や自治体と協議の上、今後の対応を検討したい」とコメントした。【伊藤遥】

大阪地裁判決 骨子

・厚生労働相による生活保護基準の減額改定は、客観的な数値や専門的知見との整合性を欠く

・減額の判断過程や手続きに過誤や欠落があり、生活保護法に違反し、違法

・自治体の減額決定を取り消す

生活保護制度

憲法25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度。国の生活保護基準に基づく「最低生活費」から収入を引いた差額が保護費として支給される。生活費に相当する「生活扶助」や家賃を支給する「住宅扶助」などがあり、金額は地域や世帯の人数・年齢で異なる。2020年11月現在の受給者は約204万人。過去最少の約88万人だった1995年の約2・3倍に増えている。

●生活保護費減額は違法 13~15年分を取り消し―受給者初の勝訴・大阪地裁

時事 2021年02月22日19時55分

2013年から15年にかけての生活保護基準の引き下げは生存権を保障した憲法に違反しているなどとして、大阪府の受給者ら約40人が国と府内12市に処分の取り消しと1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大阪地裁であった。森鍵一裁判長は減額処分を「裁量権の逸脱があり、生活保護法の規定に違反している」と判断し、取り消す判決を言い渡した。

原告側弁護団によると、全国約30地裁で起こされた同種訴訟の2例目の判決で、受給者側の請求を認めた判断は初めて。

国は13年以降の3年間に、デフレによる物価下落を反映させるなどした結果、食費などに充てる生活扶助費の基準額を平均6.5%、最大10%減額した。制度創設以来、最も大きな引き下げ幅で、年間の削減額は約670億円に上った。

判決で森鍵裁判長は、政府は石油製品や食料などが大幅に値上がりした08年を起点に、その後の3年間の物価下落率を反映させたと指摘。「特異な物価上昇が織り込まれて下落率が大きくなることは明らかだ」と述べた。

また、物価下落率算出の根拠とされた厚生労働省の指数には、生活保護受給世帯の支出割合が低いテレビやパソコンなど、教養娯楽用製品の大幅な値下がりが反映されていたと言及。「消費者物価指数よりも著しく大きい下落率を基に改定率を決めており、統計などの客観的な数値との合理的関連性を欠いた」と判断した。

その上で、「最低限度の生活の具体化についての判断に誤りがあると言わざるを得ず、裁量権の範囲の逸脱か乱用がある」と結論付けた。憲法判断は示さず、国への賠償請求は退けた。 一連の訴訟で最初に出された昨年6月の名古屋地裁判決は、政府の判断に過誤はなかったとして受給者側の訴えを退けていた。

厚生労働省保護課の話 判決の内容を精査し、関係省庁や自治体と協議の上、今後の対応を検討したい。

●生活保護費の減額決定、取り消す判決 大阪地裁

朝日 2021年2月22日 16時59分 米田優人

国が2013年に実施した生活保護基準額の引き下げは生存権を保障した憲法25条に反するなどとして、大阪府の受給者ら約40人が、生活保護費を減額した決定の取り消しなどを求めた訴訟の判決が22日、大阪地裁であった。

森鍵一(もりかぎはじめ)裁判長は、厚生労働相の判断の過程について「過誤、欠落がある」として裁量権の逸脱を認定し、受給者に対する減額決定を取り消す判決を言い渡した。

生活保護基準は、保護を受ける条件を定めた生活保護法に基づき決められる。就学援助や住民税非課税などの他の制度の支給対象の指標にもなっており、引き下げの正当性が否定されれば、国の政策に影響を与える可能性がある。

争点は、基準の決定にあたり、厚労相の裁量権の逸脱があったといえるかどうかだった。

生活保護費をめぐっては国が13年、食費など生活費にあたる「生活扶助」の支給額について、3年間で約670億円を削減する方針を決定。物価下落を生活扶助費に反映させるデフレ調整(4・78%減額)を実施した。

判決は、生活保護基準を定めるにあたり、予算や専門的な見地から決定されるとして厚生労働相には裁量があるとした。

そのうえで、物価の下落率を考…

●生活保護費減額は違法 13~15年分を取り消し―受給者初の勝訴・大阪地裁

時事 2021年02月22日19時55分

2013年から15年にかけての生活保護基準の引き下げは生存権を保障した憲法に違反しているなどとして、大阪府の受給者ら約40人が国と府内12市に処分の取り消しと1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大阪地裁であった。森鍵一裁判長は減額処分を「裁量権の逸脱があり、生活保護法の規定に違反している」と判断し、取り消す判決を言い渡した。

原告側弁護団によると、全国約30地裁で起こされた同種訴訟の2例目の判決で、受給者側の請求を認めた判断は初めて。

国は13年以降の3年間に、デフレによる物価下落を反映させるなどした結果、食費などに充てる生活扶助費の基準額を平均6.5%、最大10%減額した。制度創設以来、最も大きな引き下げ幅で、年間の削減額は約670億円に上った。

判決で森鍵裁判長は、政府は石油製品や食料などが大幅に値上がりした08年を起点に、その後の3年間の物価下落率を反映させたと指摘。「特異な物価上昇が織り込まれて下落率が大きくなることは明らかだ」と述べた。

また、物価下落率算出の根拠とされた厚生労働省の指数には、生活保護受給世帯の支出割合が低いテレビやパソコンなど、教養娯楽用製品の大幅な値下がりが反映されていたと言及。「消費者物価指数よりも著しく大きい下落率を基に改定率を決めており、統計などの客観的な数値との合理的関連性を欠いた」と判断した。

その上で、「最低限度の生活の具体化についての判断に誤りがあると言わざるを得ず、裁量権の範囲の逸脱か乱用がある」と結論付けた。憲法判断は示さず、国への賠償請求は退けた。

一連の訴訟で最初に出された昨年6月の名古屋地裁判決は、政府の判断に過誤はなかったとして受給者側の訴えを退けていた。

厚生労働省保護課の話 判決の内容を精査し、関係省庁や自治体と協議の上、今後の対応を検討したい。

●生活保護支給額引き下げの違憲訴訟 減額取り消す判決 大阪地裁

NHK 2021年2月22日 19時39分

国が生活保護の支給額を平成25年から段階的に引き下げたことの是非をめぐる裁判で、大阪地方裁判所は「最低限度の生活の具体化に関する国の判断や手続きに誤りがあり、裁量権を逸脱・乱用し、違法だ」として、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。

生活保護の支給額について、国は物価の下落などを反映させる形で平成25年から平成27年にかけて、最大で10%引き下げました。

これについて全国各地で受給者が最低限度の生活を保障した憲法に違反すると主張して、引き下げの取り消しや国に慰謝料を求める裁判を起こし大阪でも42人が訴えていました。

22日の大阪地方裁判所の判決で、森鍵一裁判長は「世界的な原油価格の高騰などで、消費者物価指数が大きく上昇した、平成20年を物価の変動をみる期間の起点に設定しており、その後の下落率が大きくなるのは明らかだ。また、考慮する品目にはテレビやビデオレコーダー、パソコンなど生活保護の受給世帯では支出の割合が相当低いものが含まれている」と指摘しました。

そのうえで「国の判断の過程や手続きは最低限度の生活の具体化という観点からみて誤りで、裁量権の逸脱や乱用があり、生活保護法に違反し、違法だ」と結論づけ、原告に対する支給額の引き下げを取り消しました。

憲法に違反するかどうかの判断は示しませんでした。

また、慰謝料の支払いは認めませんでした。

平成25年からの引き下げをめぐっては全国30か所で集団訴訟が起こされ、判決の言い渡しは2件目でしたが、違法と判断して引き下げを取り消したのは今回が初めてです。

「勝訴」「保護費引下げの違法性認める」と書かれた紙掲げる

午後3時に法廷で減額を取り消す判決が言い渡された直後には、大阪地方裁判所の正門前で原告側の弁護士らが「勝訴」、「保護費引下げの違法性認める」と書かれた紙を掲げ、集まった支援者から大きな歓声があがりました。

60代の女性は「勝ちました。最高です。絶対勝つと思っていました」と話していました。

原告の1人、新垣敏夫さんは「勝てるとは思っていなかったのでやはりうれしいです。これからも苦労は続くと思いますが引き下げが止まることは大きなことだと思います」と話していました。

原告の男性は「後悔が残るばかり」

原告のひとり、大阪市に住む新垣敏夫さん(66)は建設会社などで働いていましたが、原因不明のめまいに悩んで14年前、仕事を辞めざるをえなくなりました。その後、貯金を切り崩して生活していましたが、8年前から生活保護を受けています。

支給額がおよそ8万円だった生活費の部分が、今回の引き下げに伴って3000円余り減額となりました。

新垣さんは枚方市の高齢者施設に入所していた母親を週1回、見舞っていましたが、往復で1700円かかる交通費を切り詰めるため、訪問の回数を半分に減らしたといいます。母親は先月、亡くなりました。

新垣さんは「母親にさみしい思いをさせて後悔が残るばかりです。支出をおさえるために外出を控えて社会参加もできず、行き着くのは孤立のみだと感じています」と話していました。

原告側会見「歴史的な勝利判決だ」

判決後、原告側は記者会見を開き、中心的に活動していた小久保哲郎弁護士は「生活保護の基準の違法性が裁判所で明確に認められた。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を具体的に保障する歴史的な勝利判決だ。生活保護という命を守る大切な制度をないがしろにしてきた国は再検討を迫られる」と話していました。

原告の小寺アイ子さんは「今後、この判決が全国で大きな力になると思います」と話していました。

原告の新垣敏夫さんは「判決を聞いたときはうれしくて涙がでてきました。国は控訴すると思いますが、誰一人、欠けることなく控訴審に臨みたいです」と話していました。

厚生労働省「今後の対応を検討したい」

判決について厚生労働省は「内容を精査し、関係省庁や自治体と協議の上、今後の対応を検討したい」とコメントしています。

引き下げの経緯と争点

国は生活保護の支給額のうち食費や光熱費などを賄う生活費部分について、平成25年から平成27年にかけて段階的に最大10%の引き下げを行いました。

その理由に物価の下落を支給額に反映させることと、一般の低所得世帯の支出額と合わせることを挙げていて、引き下げの総額は670億円にのぼりました。

厚生労働省によりますと、都市部に住む夫婦2人と子ども2人の世帯のケースでは、22万2000円から2万円の減額になるとしています。

この引き下げをめぐって全国30か所で、生活保護の受給者が健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法に違反していると主張して、支給額の減額決定の取り消しや精神的苦痛を受けたとして、国に慰謝料の支払いを求める裁判を起こしていました。

裁判での主な争点の1つが、物価の変動を考慮する期間の起点を平成20年としたことの是非です。

この年は世界的な原油価格の高騰などを受けて、消費者物価指数が11年ぶりに大幅な上昇となっていて、原告側はここを起点にすると、その後の下落率は当然に大きくなるため適切でないと主張していました。

また、もう1つの争点が物価の下落を考慮する品目に、テレビやビデオレコーダー、パソコンなどが含まれていたことの是非です。

原告側はこうした品目は下落率が高い一方で、受給者には購入機会が少ないとして、考慮すべきではないと主張していました。

これに対し国側は平成20年を起点にしたことについては、その年以降の消費動向を考慮した改定を、それまで行っていなかったためで、品目の選定についても恣意的(しいてき)にならないよう、国民の多様な消費行動を反映させる必要があるなどと反論していました。

森鍵一裁判長とは

22日の判決を言い渡した森鍵一裁判長は、平成9年に裁判官となり、那覇地方裁判所や大阪高等裁判所での勤務を経て、去年4月から大阪地方裁判所の裁判長となりました。

去年12月には福井県にある大飯原子力発電所の3号機と4号機について、関西や福井県の住民が国の設置許可を取り消すよう求めた裁判で、住民側の訴えを認め、設置許可を取り消す判決を言い渡しました。

この判決では、原発の安全性や国の新たな規制基準の是非ではなく、審査の過程や手続きに問題がないかという点を重視した結果「看過しがたい誤りや欠落がある」と指摘していました。

今回の判決でも憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準の具体化にあたっては、政策的な見地から国の裁量権が認められるとしたうえで、裁判所の審理は判断の過程や手続きに誤りや欠落があるかどうかを判断すべきという考えを示しました。

専門家「判決の意義は大きい」

今回の判決について生活保護行政に詳しい立命館大学の桜井啓太准教授は「これまで生活保護の改定は何を基準にしているのか専門家でもはっきり分からないほどブラックボックス化していた。手続きの客観性や専門的な知見を重視すべきと指摘した判決の意義は大きい」と評価しています。

そのうえで「生活保護だけでなく、就学援助など国のほかの貧困対策にも当てはまるもので、その意味でも大きな影響があるものだ」と話しています。

●生活保護引き下げを巡る裁判 原告敗訴も判決で「自民党の影響」と異例の記述 名古屋地裁

ヤフー THE PAGE 2020/6/25

厚生労働省が2013年から実施した生活保護費の大幅な引き下げの撤回を求め、全国で1000人を超える受給者が国などを訴えている集団訴訟で、全国の先駆けとなる判決公判が25日、名古屋地裁であった。角谷昌毅裁判長は、生活保護基準の引き下げは厚生労働大臣の裁量権の範囲内であるとして、原告の訴えをすべて棄却した。

原告側は今回の判決について、「“国民感情”や“国の財政事情”といったマジックワードによって、厚労大臣の決定が何でも許されてしまう。最悪の判決」と厳しく批判している。

厚労省は2013年から15年までの3年間で、生活保護費のうち日常の生活費にあたる生活扶助費を670億円削減。うち90億円分は「ゆがみ調整」(世帯の人数や地域による保護費の偏りの調整)によるもの、580億円分は2008年から2011年までに物価が4.78%下落したことを反映させた「デフレ調整」によるものと説明していた。

しかし、厚生労働省の有識者会議である生活保護基準部会で部会長代理を務めた岩田正美・日本女子大名誉教授(社会福祉学)が、原告側の証人として「部会では『ゆがみ調整』で扶助費を増額すべき世帯もあると報告した。デフレ調整については議論すらしていない。私たちは財政削減のために利用されたのかもしれない」と証言し、大きな注目を集めた。

デフレ調整についても、原告は厚労省が物価指数の算出に特殊な方法を用いていると指摘。「ラスパイレス式」と「パーシェ式」という異なる2つの計算方式を混在させるなどの手法を用いて、物価の下落率を意図的に大きく膨らませていると主張していた。

背景には、2012年の総選挙で政権を獲得した自民党が選挙公約として「生活保護費の10%」削減を掲げていたことがある。原告側は、政権に忖度して厚生労働省が「10%削減ありき」で基準改定を進めたのではないかと訴えていた。

これに対し、国側は生活保護基準の引き下げは「生活保護法8条に基づく厚生労働大臣の裁量権の範囲」と反論。「大臣の裁量は関連規定によって条件付けられた範囲に限定される」とした原告と真っ向から対立していた。

・・・(以下、略)・・・

| Trackback ( )

|

地方自治体の議会のことで、議会を議論の場としたいという明確な方向をもっていろいろと勉強会をやってきた者としては、昨日の議員の懲罰に関する最高裁大法廷判決はとても嬉しい。

多数派の議決権の乱用とでもいうべき現状を批判、否定するものだ。

昨日のブログでは 「◆最高裁大法廷/議員出席停止「裁判の対象」 60年ぶり判例変更(時事)/議会出席停止は裁判対象 判例変更、地方議員の責務を重視(共同)」2020.11.25 ということで報道の幾つかを記録した。

さて今日は、そのもとである最高裁大法廷判決の全文を記録しておく。

例えば、次は面白い。

≪ 5(2) ウ このような出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程 度に照らすと,これが議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして,その適 否が専ら議会の自主的,自律的な解決に委ねられるべきであるということはできな い。そうすると,出席停止の懲罰は,議会の自律的な権能に基づいてされたものとし て,議会に一定の裁量が認められるべきであるものの,裁判所は,常にその適否を 判断することができるというべきである。≫

また、裁判官宇賀克也氏の補足意見には次がある。

≪法律上の争訟について裁判を行うことは,憲法76条1項により司 法権に課せられた義務であるから,本来,司法権を行使しないことは許されない≫

と、このように過去判例にならって決断を避けたがる裁判所にタガをかけている。

≪もとより地方議会議員の活動は,議会に出席し,そこで発言し,投票すること に限られるわけではないが,それが地方議会議員の本質的責務であると理解されている≫

まったく同感だ、というより当然のことだ。

≪議会議員に対する出席停止の懲罰の適否を司法審査の対象とした場合,濫用的な懲罰は抑止されることが期待できるが,過度に地方議会の自律性を阻害することにはならない≫

とまあ、納得のいく判決だ。ただ、もっと他の事例に対する判例の積み重ねで、この判決の目指す方向が広がってほしい。

・・・それには、当事者の誰かが広げる努力をすることだ・・・

なお、昨日11月26日の私のブログへのアクセスは「閲覧数3,317 訪問者数1,281」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

実線

●事件番号 平成30(行ヒ)417 事件名 出席停止処分取消等請求事件

裁判年月日 令和2年11月25日 法廷名 最高裁判所大法廷

裁判種別 判決

結果 棄却

原審裁判所名 仙台高等裁判所

原審事件番号 平成30(行コ)10

原審裁判年月日 平成30年8月29日

判示事項 普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は,司法審査の対象となる |

●最高裁判所大法廷 判決 棄却 平成30(行ヒ)417 出席停止処分取消等請求事件 令和2年11月25日 仙台高等裁判所/ 最近の最高裁判例のページから

平成30年(行ヒ)第417号 出席停止処分取消等請求事件 令和2年11月25日 大法廷判決

平成30年(行ヒ)第417号 出席停止処分取消等請求事件 令和2年11月25日 大法廷判決 主 文 本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由 上告代理人阿部長ほかの上告受理申立て理由について

1 本件は,岩沼市議会(以下「市議会」という。)の議員であった被上告人 が,市議会から科された23日間の出席停止の懲罰(以下「本件処分」という。) が違憲,違法であるとして,上告人を相手に,その取消しを求めるとともに,議会 議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年岩沼市条例第23号。以下「本件条例」という。)に基づき,議員報酬のうち本件処分による減額 分の支払を求める事案である。

2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。

(1) 被上告人は,平成27年12月20日に行われた市議会の議員の任期満了 による一般選挙において当選し,本件処分当時,市議会の議員であった者である。

(2) 市議会の定例会の回数は,岩沼市議会定例会の回数に関する条例(昭和3 1年岩沼市条例第78号)により,毎年4回とされており,その会期は,岩沼市議 会会議規則(平成7年岩沼市議会規則第1号)により,毎会期の初めに議会の議決 で定めることとされている。市議会の平成28年6月に招集された定例会(以下 「6月定例会」という。)の会期は同月14日から同月23日までの10日間,同 年9月に招集された定例会(以下「9月定例会」という。)の会期は同月6日から 同月28日までの23日間とされた。

(3) 本件条例によると,市議会の議員の議員報酬は月額36万3000円とさ れ(2条),一定期間の出席停止の懲罰を受けた議員の議員報酬は,出席停止の日 数分を日割計算により減額するものとされている(6条の2,3条3項)。

(4) 被上告人と同一の会派に属するA議員は,海外渡航のため,平成28年4 月25日に行われた市議会の教育民生常任委員会を欠席した。市議会は,同年6月 14日,6月定例会において,A議員に対し,上記の欠席について,議決により公 開の議場における陳謝の懲罰を科した。これを受け,A議員は,市議会の議場にお いて,陳謝文を読み上げた。

(5) 被上告人は,平成28年6月21日,市議会の議会運営委員会において, 上記(4)のA議員が陳謝文を読み上げた行為に関し,「読み上げたのは,事実で す。しかし,読み上げられた中身に書いてあることは,事実とは限りません。それ から,仮に読み上げなければ,次の懲罰があります。こういうのを政治的妥協とい います。政治的に妥協したんです。」との発言(以下「本件発言」という。)をし た。

(6) 市議会は,6月定例会の最終日である平成28年6月23日,本件発言を 問題として同月22日に提出された被上告人に対する懲罰動議を閉会中の継続審査 とすることとし,懲罰特別委員会における審査を経た上,同年9月6日,同日招集 された9月定例会において,被上告人に対し,本件発言について,議決により23 日間の出席停止の懲罰を科する旨の本件処分をした。

(7) 上告人は,平成28年9月21日,被上告人に対し,本件条例に基づき, 本件処分により出席停止とされた23日間の分に相当する27万8300円を減額 して議員報酬を支給した。

3 原審は,普通地方公共団体の議会の議員に対する地方自治法135条1項3 号所定の出席停止の懲罰の適否は,議員報酬の減額を伴う場合には司法審査の対象 となり,本件処分の取消し及び議員報酬の支払を求める訴えは適法であるとして, これを不適法とした第1審判決を取り消し,本件を第1審に差し戻した。

4 所論は,原審の判断は,普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の 懲罰の適否は一律に司法審査の対象とならないとした最高裁昭和34年(オ)第1 - 3 - 0号同35年10月19日大法廷判決・民集14巻12号2633頁に反するとい うものである。

5(1) 普通地方公共団体の議会は,地方自治法並びに会議規則及び委員会に関 する条例に違反した議員に対し,議決により懲罰を科することができる(同法13 4条1項)ところ,懲罰の種類及び手続は法定されている(同法135条)。これ らの規定等に照らすと,出席停止の懲罰を科された議員がその取消しを求める訴え は,法令の規定に基づく処分の取消しを求めるものであって,その性質上,法令の 適用によって終局的に解決し得るものというべきである。

(2)ア 憲法は,地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則として,その施 策を住民の意思に基づいて行うべきものとするいわゆる住民自治の原則を採用して おり,普通地方公共団体の議会は,憲法にその設置の根拠を有する議事機関とし て,住民の代表である議員により構成され,所定の重要事項について当該地方公共 団体の意思を決定するなどの権能を有する。そして,議会の運営に関する事項につ いては,議事機関としての自主的かつ円滑な運営を確保すべく,その性質上,議会 の自律的な権能が尊重されるべきであるところ,議員に対する懲罰は,会議体とし ての議会内の秩序を保持し,もってその運営を円滑にすることを目的として科され るものであり,その権能は上記の自律的な権能の一内容を構成する。

イ 他方,普通地方公共団体の議会の議員は,当該普通地方公共団体の区域内に 住所を有する者の投票により選挙され(憲法93条2項,地方自治法11条,17 条,18条),議会に議案を提出することができ(同法112条),議会の議事に ついては,特別の定めがある場合を除き,出席議員の過半数でこれを決することが できる(同法116条)。そして,議会は,条例を設け又は改廃すること,予算を 定めること,所定の契約を締結すること等の事件を議決しなければならない(同法 96条)ほか,当該普通地方公共団体の事務の管理,議決の執行及び出納を検査す ることができ,同事務に関する調査を行うことができる(同法98条,100 条)。議員は,憲法上の住民自治の原則を具現化するため,議会が行う上記の各事 項等について,議事に参与し,議決に加わるなどして,住民の代表としてその意思 を当該普通地方公共団体の意思決定に反映させるべく活動する責務を負うものであ る。

ウ 出席停止の懲罰は,上記の責務を負う公選の議員に対し,議会がその権能に おいて科する処分であり,これが科されると,当該議員はその期間,会議及び委員 会への出席が停止され,議事に参与して議決に加わるなどの議員としての中核的な 活動をすることができず,住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすこ とができなくなる。このような出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程 度に照らすと,これが議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして,その適 否が専ら議会の自主的,自律的な解決に委ねられるべきであるということはできな い。そうすると,出席停止の懲罰は,議会の自律的な権能に基づいてされたものとし て,議会に一定の裁量が認められるべきであるものの,裁判所は,常にその適否を 判断することができるというべきである。

(3) したがって,普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は,司法審査の対象となるというべきである。 これと異なる趣旨をいう所論引用の当裁判所大法廷昭和35年10月19日判決 その他の当裁判所の判例は,いずれも変更すべきである。

6 以上によれば,市議会の議員である被上告人に対する出席停止の懲罰である 本件処分の適否は司法審査の対象となるから,本件訴えのうち,本件処分の取消し を求める部分は適法であり,議員報酬の支払を求める部分も当然に適法である。

そ うすると,本件訴えが適法であるとした原審の判断は,結論において是認すること ができる。論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

なお,裁判官宇賀克 也の補足意見がある。 裁判官宇賀克也の補足意見は,次のとおりである。

私は,法廷意見に賛成するものであるが,地方議会の議員に対する出席停止の懲 罰の司法審査について,補足して意見を述べることとする。

1 法律上の争訟 法律上の争訟は,①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する 紛争であって,かつ,②それが法令の適用により終局的に解決することができるも のに限られるとする当審の判例(最高裁昭和51年(オ)第749号同昭和56年 4月7日第三小法廷判決・民集35巻3号443頁)に照らし,地方議会議員に対 する出席停止の懲罰の取消しを求める訴えが,①②の要件を満たす以上,法律上の 争訟に当たることは明らかであると思われる。 法律上の争訟については,憲法32条により国民に裁判を受ける権利が保障され ており,また,法律上の争訟について裁判を行うことは,憲法76条1項により司 法権に課せられた義務であるから,本来,司法権を行使しないことは許されないは ずであり,司法権に対する外在的制約があるとして司法審査の対象外とするのは, かかる例外を正当化する憲法上の根拠がある場合に厳格に限定される必要がある。

2 国会との相違 国会については,国権の最高機関(憲法41条)としての自律性を憲法が尊重し ていることは明確であり,憲法自身が議員の資格争訟の裁判権を議院に付与し(憲 法55条),議員が議院で行った演説,討論又は表決についての院外での免責規定 を設けている(憲法51条)。しかし,地方議会については,憲法55条や51条 のような規定は設けられておらず,憲法は,自律性の点において,国会と地方議会 を同視していないことは明らかである。

3 住民自治 地方議会について自律性の根拠を憲法に求めるとなると,憲法92条の「地方自 治の本旨」以外にないと思われる。「地方自治の本旨」の意味については,様々な 議論があるが,その核心部分が,団体自治と住民自治であることには異論はない。 また,団体自治は,それ自身が目的というよりも,住民自治を実現するための手段 として位置付けることができよう。 住民自治といっても,直接民主制を採用することは困難であり,我が国では,国 のみならず地方公共団体においても,間接民主制を基本としており,他方,地方公 共団体においては,条例の制定又は改廃を求める直接請求制度等,国以上に直接民 主制的要素が導入されており,住民自治の要請に配慮がされている。 この観点からすると,住民が選挙で地方議会議員を選出し,その議員が有権者の 意思を反映して,議会に出席して発言し,表決を行うことは,当該議員にとっての 権利であると同時に,住民自治の実現にとって必要不可欠であるということができ る。

もとより地方議会議員の活動は,議会に出席し,そこで発言し,投票すること に限られるわけではないが,それが地方議会議員の本質的責務であると理解されて いることは,正当な理由なく議会を欠席することが一般に懲罰事由とされているこ とからも明らかである。

したがって,地方議会議員を出席停止にすることは,地方議会議員の本質的責務 の履行を不可能にするものであり,それは,同時に当該議員に投票した有権者の意 思の反映を制約するものとなり,住民自治を阻害することになる。 「地方自治の本旨」としての住民自治により司法権に対する外在的制約を基礎付 けながら,住民自治を阻害する結果を招くことは背理であるので,これにより地方 議会議員に対する出席停止の懲罰の適否を司法審査の対象外とすることを根拠付け ることはできないと考える。

4 議会の裁量 地方議会議員に対する出席停止の懲罰の適否を司法審査の対象としても,地方議 会の自律性を全面的に否定することにはならない。懲罰の実体判断については,議 会に裁量が認められ,裁量権の行使が違法になるのは,それが逸脱又は濫用に当た る場合に限られ,地方議会の自律性は,裁量権の余地を大きくする方向に作用す る。したがって,地方議会議員に対する出席停止の懲罰の適否を司法審査の対象と した場合,濫用的な懲罰は抑止されることが期待できるが,過度に地方議会の自律 性を阻害することにはならないと考える。

(裁判長裁判官 大谷直人 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕 裁判官 木澤克之 裁判官 菅野博之 裁判官 山口 厚 裁判官 戸倉三郎 裁判官 林 景一 裁判官 宮崎裕子 裁判官 深山卓也 裁判官 三浦 守 裁判官 草野耕一 裁判官 宇賀克也 裁判官 林 道晴 裁判官 岡村和美)

|

| Trackback ( )

|

議会で、ある種のいじめとして行われることが多い「懲罰」処分。

はるか昔に最高裁が「除名以外は裁判所での司法審査はできない」と決定していた。

つまり、議会多数派のやりたい放題。

近年、これを見直す方向の判決の書き方が下級審で出てきていた。ある人に、「最高裁判決を自分が書き直す」津ミリでおら沿ったら面白いよ、と話したことがある。・・ま、その人は別の解決をしてしまったけど・・・

ともかく、今年、ある件で最高裁が大法廷で審理することを決めた。当然、亡霊のような過去の判決が覆されるはず。

そして、今日、その判決があった。

ということで、下記に、幾つかの速報をとどめておく。

もちろん、改めて、しっかりと診るべきことだから、それは後日

なお、昨日11月24日の私のブログへのアクセスは「閲覧数3,607 訪問者数1,336」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●地方議会の出席停止処分 裁判の対象になるか審理へ

NHK 2020年3月4日

地方議会で出席停止の処分を受けた議員が不服だと訴えた場合に、裁判での審理の対象になるかどうかについて、最高裁判所は、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。これまでの判例では、最も重い除名以外は裁判での司法審査ではなく、議会で自主的に解決すべきだとされてきましたが、見直される可能性が出てきました。

宮城県岩沼市の元市議会議員は、4年前に市議会から23日間、出席を停止されたのは違法だとして、処分の取り消しと議員報酬27万円余りの支払いを求める訴えを起こしました。

昭和35年の最高裁判所の判例によって、これまで多くの裁判で地方議員の「除名」は議員の身分に関わる重大な問題として司法審査の対象とする一方、「出席停止」の処分については議会の内部規律の問題で自主的に解決すべきだとして、司法審査の対象にはならないと判断されてきました。

しかし最近では、除名と出席停止との間で区別する理由はないとする学説もあり、2審の仙台高等裁判所は、「出席停止によって議員報酬が減額される場合には裁判所の司法審査の対象にすべきだ」という初めての判断を示していました。

この裁判について最高裁は4日、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。大法廷は、判例の変更が必要な場合などに開かれるもので、司法審査の対象とはしないとした過去の判例が見直される可能性が出てきました。

●議員出席停止「裁判の対象」 60年ぶり判例変更―岩沼市の上告棄却・最高裁

時事 2020年11月25日18時08分

地方議会での議員出席停止処分の審査が裁判の対象となるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、「司法審査の対象となる」と判示した。約60年ぶりに判例を変更

原告は宮城県岩沼市の元市議。市議会から受けた出席停止処分の取り消しなどを求めていた。

大法廷は、出席停止処分を受けると議決など議員としての中核的な活動ができなくなり、「住民の負託を受けた責務を十分に果たすことができなくなる」と指摘。議会に一定の裁量が認められるとしつつ、「裁判所は常にその適否を判断することができる」と述べ、市側の上告を棄却した。15人の裁判官全員一致の意見。

審理は仙台地裁に差し戻され、改めて処分取り消しの適否などが判断される。

最高裁は1960年、自律的な法規範を持つ団体では、法規範の実現は自治的措置に任せるべき場合があるとし、「地方議会の出席停止は裁判の対象から除く」とする判決を出した。

原告の元市議は2016年6月の議会運営委員会で、陳謝処分となった議員をかばい、「(陳謝文で)読み上げられた中身は真実とは限らない」などと発言したことを理由に、9月定例会の全会期23日間の出席停止処分となった。この間の議員報酬約27万円も減額された。

一審仙台地裁は、最高裁判例に基づき元市議の訴えを却下。二審仙台高裁は「出席停止でも議員報酬減額につながる場合は、裁判の対象となる」として一審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。

●最高裁、議会出席停止は裁判対象 判例変更、地方議員の責務を重視

共同 2020/11/25 19:12

地方議会が科した議員の出席停止処分の適否は、裁判で争うことができるのか―。宮城県岩沼市議会の前市議が処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、「司法審査の対象外」とした60年前の判例を変更し「常に裁判の対象となる」と判断した。対象にならないと主張した市側の上告を棄却した。15人の裁判官全員一致の結論。

大法廷は「地方議員は住民の意思を自治体の決定に反映させるために活動する責務を負う」と指摘。出席停止により責務を果たせなくなるとした上で「適否が議会の自主的、自律的解決に委ねられるべきとは言えない」と結論付けた。

●最高裁「地方議会の出席停止処分審査は裁判対象」

テレ朝 2020/11/25 20:18]

地方議会での出席停止処分の審査が裁判の対象になるかどうか争われた裁判で、最高裁の大法廷は「司法審査の対象となる」と判断し、60年ぶりに判例を変更しました。

裁判では宮城県岩沼市の元市議会議員が市議会から受けた出席停止処分の取り消しなどを求めていました。最高裁は1960年に「地方議会の出席停止の懲罰は裁判の対象とならない」とする判決を出していました。

一審の仙台地裁は判例に基づいて元市議の訴えを退けましたが、二審の仙台高裁は「議員報酬の減額につながる場合には裁判の対象となる」として審理を差し戻し、岩沼市側が判決を不服として上告していました。

最高裁の大法廷は25日の判決で「出席停止の懲罰は議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は常にその適否を判断することができる」と述べ、上告を退けました。審理は仙台地裁に差し戻されることになります。

| Trackback ( )

|

先日、人口100万人以上の自治体の議会に複数団体代表連名で請願・陳情を出したいと言ったら、議会事務局に「印鑑は全員の分がないと受け付けられない」といわれた、ルールではそんなことないのに、と憤慨した意見を届けてくれた人がいた。

私・・「行政手続条例違反」で裁判所に持ち込んだら、すぐに、そして今後も(あとから来る人のためにも)改まる・・・と答えた。

ところで、日本学術会議の推薦拒否問題。

私は、上記の例と同様に捉えるから、あの人物・組織(=菅内閣)に歯止めをかける絶好のチャンスだと思う。

そもそも裁判所は、「行政がした解釈」にはとらわれずに法律に基づいて解釈をする。

当然ながら、「政府は解釈を変更した」などと主張しても、裁判所の判断にはそれは関係ないこと。

私が行ってきた何十件の行政訴訟でも、違法性のこちらの主張の補強として「行政の解釈」を主張・立証として出したり、国の解釈を求めたいと主張しても、裁判長は「法律解釈は裁判所がすることですから不要です」との旨で何度もかわされたことがある。裏返せば、裁判所の争いになったときには「あくまでも、法の定め」次第、ということ。それまで不明確だったことや初めてのことは裁判所が初めての判断を示す、というわけ。

そこで、「日本学術会議法」を見ておく。

★≪第七条 2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。

5 会員は、再任されることができない。

第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより・・選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦する

第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。≫

どう見ても、内閣総理大臣に裁量権、自由裁量があることではない。

だから「推薦したのに、任命されなかった人」は日本学術会議法に反して、根拠なく違法に権利侵害をされているわけ。

私は、「行政手続法違反」で取り消し、差し止めを求めたら、と市民運動的立場からすぐに発想する。もし、私が当事者なら、すぐにそうすることを選択、か。

が、ま、未だに平気で元号を使う日本学術会議に、そんなに期待できないだろうねぇ・・・

ともかく、学者個人の奮闘を期待して、以下にリンク、抜粋などしておく記録しておく。

なお、報道は、過去に「政府は解釈を変更」とかを話題にするけど、それは政府の言い分を代弁しているだけで内閣への応援だと映る。国民のがわを見て欲しいね。

●日本学術会議とは 公式Web

●第25期新規会員任命に関する要望書/日本学術会議 2年10月2日

●日本学術会議法

●「権力の抑制的行使を踏み外している」 与党内からも厳しい声 日本学術会議人事介入/毎日 2020年10月2日 21時48分

●官邸、安倍政権時の16年にも学術会議人事介入 差し替え求め、事実上拒否/毎日 2020年10月2日

科学者の代表機関「日本学術会議」が推薦した新会員6人を菅義偉首相が任命しなかった問題に関連

●日本学術会議の任命拒否 2018年に解釈変更か/東京 2020年10月3日

なお、昨日10月2日の私のブログへのアクセスは「閲覧数10,521 訪問者数1,796」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●日本学術会議とは 公式Web

日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、昭和24年(1949年)1月、内閣総理大臣の所轄の下、政府から独立して職務を行う「特別の機関」として設立されました。

職務は、以下の2つです。

科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。

科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

日本学術会議は、我が国の人文・社会科学、生命科学、理学・工学の全分野の約87万人の科学者を内外に代表する機関であり、210人の会員と約2000人の連携会員によって職務が担われています。

日本学術会議の役割は、主に以下の4つです。

政府に対する政策提言

国際的な活動

科学者間ネットワークの構築

科学の役割についての世論啓発

・・・(以下、略)・・・

第25期新規会員任命に関する要望書

令和2年10月2日

内閣総理大臣 菅 義偉 殿

日本学術会議第181回総会

第25期新規会員任命に関して、次の2点を要望する。

1.2020年9月30日付で山極壽一前会長がお願いしたとおり、推薦した会員候補者が任命されない理由を説明いただきたい。

2.2020年8月31日付で推薦した会員候補者のうち、任命されていない方について、速やかに任命していただきたい。

|

|

○日本学術会議法

第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。

2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。

4 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。

6 会員は、年齢七十年に達した時に退職する。

7 会員には、別に定める手当を支給する。

8 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。

第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。

第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。

|

●「権力の抑制的行使を踏み外している」 与党内からも厳しい声 日本学術会議人事介入

毎日 2020年10月2日 21時48分

6人が任命されなかった人文・社会科学の部会では「極めて遺憾」とする独自の決議を決めた=東京都港区で2020年10月2日午後4時1分、岩崎歩撮影

首相官邸による「独立組織」への人事介入は、今回が初めてではない。第2次安倍政権下でも検察庁や内閣法制局の人事に介入し、世論の反発を受けた。これまでは官房長官として批判をかわす答弁を繰り返していた菅義偉首相だが、今回は任命権者として矢面に立たされる形となる。与党からは政権発足時に記録した高支持率の低下を懸念する声も上がっている。

「人事に関しては総合的な判断があるから、全容を説明するのは難しいかもしれないが、できるだけ丁寧に説明していただきたい」。公明党の石井啓一幹事長は2日の記者会見で、日本学術会議の人事に関し政府に注文をつけた。公明党関係者からは「検察庁法や内閣法制局長官の時と一緒だ。権力を抑制的に行使するところを踏み外している」と厳しい声も上がっている。

菅政権は安倍政権からの「継承」を掲げるが、安倍政権は従来の慣例を変える強引な人事を行い世論の批判を受けたこともある。菅政権の誕生を歓迎していた公明党だったが、負の側面まで継承すれば政権発足時の高支持率に冷や水を浴びせかねないと懸念する。

●官邸、安倍政権時の16年にも学術会議人事介入 差し替え求め、事実上拒否

毎日 2020年10月2日 22時34分

科学者の代表機関「日本学術会議」が推薦した新会員6人を菅義偉首相が任命しなかった問題に関連し、2016年の第23期の補充人事の際にも「学術会議が候補として挙げ、複数人が首相官邸側から事実上拒否された」と、同会議の複数の元幹部が毎日新聞の取材に明らかにした。官邸側の「人事介入」が第2次安倍晋三政権の際にもあったことになる。【木許はるみ、近松仁太郎】

取材に応じた複数の幹部のうち、同会議元会長、広渡清吾・東京大名誉教授が実名で証言。自身が会長退任後の第23期後半、複数の会員が定年70歳を迎えたため補充が必要になり、学術会議が官邸側に新会員候補を伝えた。しかし、官邸側がこのうち複数人を認めず、候補者を差し替えるよう求めてきたという。学術会議側はこれに応じず、一部が欠員のままになった。

●日本学術会議の任命拒否 2018年に解釈変更か

東京 2020年10月3日 05時55分

学者の立場から政策提言する国の特別機関「日本学術会議」の新会員候補6人の任命見送り問題を巡り、加藤勝信官房長官は2日の記者会見で、首相の任命権を定めた日本学術会議法について2018年に内閣府と内閣法制局が協議し「解釈を確認した」と明らかにした。確認した内容には触れなかったが、この時に任命拒否も認められるとの解釈に変更した可能性がある。(井上峻輔、木谷孝洋) 学者の立場から政策提言する国の特別機関「日本学術会議」の新会員候補6人の任命見送り問題を巡り、加藤勝信官房長官は2日の記者会見で、首相の任命権を定めた日本学術会議法について2018年に内閣府と内閣法制局が協議し「解釈を確認した」と明らかにした。確認した内容には触れなかったが、この時に任命拒否も認められるとの解釈に変更した可能性がある。(井上峻輔、木谷孝洋)

政府が法解釈の変更を公表せず、後に判明した最近の例は、検察庁法で禁じられていた検事の定年延長を安倍政権が今年1月に国家公務員法を根拠として認めたことが挙げられる。当時は官房長官だった菅義偉首相は「今回の解釈変更のような人事制度にかかわる事柄は、必ずしも周知の必要はないと考えている」と話していた。

内閣法制局によると、日本学術会議法の解釈に関する協議は、内閣府の求めで18年に行われ、今年9月2日にも口頭で解釈を再確認したという。

◆加藤官房長官「法に基づいた適切な対応」

加藤氏は18年の協議について「(学術会議の)推薦と(首相の)任命に関する法制局の考え方が整理された」と説明。具体的なやりとりなどは語らなかった。首相は官邸で、任命見送りの理由を記者団に問われ「法に基づいて適切に対応した結果だ」と、立ち止まらずに答えた。

学術会議は17年3月、防衛省の軍事応用可能な基礎研究への助成制度を批判する声明を公表。法解釈の確認はこの翌年にあたる。今回、新会員に任命されなかった6人は、安全保障関連法や特定秘密保護法など安倍政権の方針に批判的な立場を示していた。

◆耳の痛い勧告を避けるため?

立憲民主など野党が2日に国会内で開いた会合では、内閣府の矢作修己参事官が、学術会議の新会員一覧を9月24日に起案し、28日に官邸の決裁があったと説明した。6人の名前が削除された時期は、関係する文書を確認中だとして明かさなかった。

野党会合には、新会員に任命されなかった6人のうち早稲田大大学院の岡田正則教授(行政法)が出席。立命館大大学院の松宮孝明教授(刑事法)と東京慈恵会医科大の小沢隆一教授(憲法学)もオンラインで参加し、それぞれ見解を語った。

一方、日本学術会議は2日の総会で、首相に対して改めて6人を任命することなどを求める要望書を提出する方針を決めた。

| Trackback ( )

|

沖縄の宮古島で住民訴訟をめぐって、市長が市民を訴えるという異常行動に出て、これに批判が噴出。

大きな社会問題になっている。

これらのことは、ブログでも何度か整理したので経過はそちら。(後段でリンクしておく)

その市長が、議会の議決を前に昨日、市民を訴える議案を撤回する、と報道された。

昨日のことの経過は次が分かりやすかった。★≪提訴の議案は今月11日に開かれた市議会総務財政委員会で「市側の意見を十分に聞きたい」として、一般質問最終日の24日に委員会採決が先送りされていた。25日の本会議最終日に議会で採決する予定だった。一般質問で同議案が取り上げられるのは19日の予定だったが、市民提訴の妥当性が審議される前に市側が議案の撤回を決める形になった≫(琉球新報/18日)

ということで、前回からの経過を含めて時系列で以下を記録しておく。

なお、今朝の気温は18度。ウォーキングは快適。昨日9月18日の私のブログへのアクセス情報は「閲覧数4,029 訪問者数1,791」。

●住民訴訟原告を逆提訴へ、宮古島 「どう喝、威嚇」批判も/共同通信 9/12(木) 12:15

●市の姿勢「民主主義の破壊につながる」 宮古島市民提訴 沖縄県内の弁護士が抗議声明/yahoo 琉球新報9/14(土) 12:09

●市民提訴の議案を撤回へ 宮古島市「精査」理由に/沖縄タイムス市 2019年9月18日 05:29

●市民提訴、議案撤回へ 宮古島市長「内容の精査必要」 取りやめは否定、再提案の可能性も/琉球新報 2019/09/18 07:00

●宮古島市議会 市民提訴議案を撤回/琉球朝日 9/18(水) 19:43

●「文句を言うから訴訟…あり得ない」 観光が好調な宮古島で起きたことに市民は/yahoo 琉球新報社 9/18(水) 10:54

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●住民訴訟原告を逆提訴へ、宮古島 「どう喝、威嚇」批判も

共同通信 9/12(木) 12:15

沖縄県宮古島市が住民訴訟を起こした市民6人を相手取り、虚偽の主張で市の名誉を毀損したとして計1100万円の損害賠償を求め提訴するとした関連議案を、開会中の市議会に提出したことが12日までに分かった。住民訴訟の原告代理人らは12日、県庁で記者会見し「住民をどう喝、威嚇するもので許されない」と抗議声明を発表した。

声明は「市民は行政を自由に批判できるのが当然だ。批判の自己規制につながる可能性がある」とし、市に議案撤回を求めた。喜多自然弁護士は「民主主義が成り立たなくなる」と述べた。

●市の姿勢「民主主義の破壊につながる」 宮古島市民提訴 沖縄県内の弁護士が抗議声明

yahoo 琉球新報9/14(土) 12:09

宮古島ごみ問題住民訴訟を巡り、宮古島市が原告の市民6人に対し名誉毀損(きそん)で損害賠償を求める訴訟の議案を市議会に提出したことを受け、県内の住民訴訟に関わった経験がある弁護士約30人は13日までに、抗議声明を発表した。市の訴訟提起が「民主主義の破壊につながるもので断じて許されない」として、市には議案の撤回、市議会には議案を速やかに否決することを求めた。

声明では発端となったごみ問題住民訴訟で「市民は参政権の一種として訴訟提起し、判決でも稚拙な事務処理であると指摘された」とした上で、市による訴訟提起が「住民の表現の自由を威嚇するスラップ訴訟」に該当すると指摘。被告となった住民に肉体的、精神的な苦痛や経済的な負担を与えて「反対運動から手を引くこと、つまり萎縮させることを目的としている」と批判した。

米国でスラップ訴訟が規制されていることや、日本でも類似訴訟が訴権の乱用で違法となる不当訴訟と判断された事例を挙げた。

ごみ問題住民訴訟で市民側代理人を務めた喜多自然弁護士は「市は訴訟を起こすことに対する批判を受けても議案を取り下げていない。批判を聞き入れない市の姿勢が現れている」と批判した。市が実際に提訴した場合には「反訴する可能性は十分ある」と話した。

声明は12日付で、下地敏彦市長と全市議宛てに郵送した。

●市民提訴の議案を撤回へ 宮古島市「精査」理由に

沖縄タイムス市 2019年9月18日 05:29

・・・(略)・・・

一方、市議会務財政委員会の審議や本紙の取材などで議案の記述を巡り法的な不備などが指摘されていた。

●市民提訴、議案撤回へ 宮古島市長「内容の精査必要」 取りやめは否定、再提案の可能性も

琉球新報 2019/09/18 07:00

【宮古島】宮古島市(下地敏彦市長)の不法投棄ごみ撤去事業の住民訴訟を巡り、市が原告の市民6人に対し名誉毀損(きそん)で損害賠償を求める訴訟の議案について市は17日、市議会に対して同議案の撤回を申し出る文書を通知した。撤回理由は「内容を精査する必要が生じたため」としている。下地市長は本紙の取材に対し「やめるわけではない」として再提案の可能性を示唆した。市議会は18日午前に議会運営委員会を開き、同日の本議会で議案の撤回について採決する。与党は申し出を認める方向で意見をまとめており、議案は撤回される見通し。

申し出の文書は市長名で、17日夕方の一般質問終了後に議長宛てに出され、その後各市議に通知された。下地市長は撤回について「提案理由がまずいということなので、ちゃんとした理由にする。議会で説明する」と述べるにとどめた。

提訴の議案は今月11日に開かれた市議会総務財政委員会で「市側の意見を十分に聞きたい」として、一般質問最終日の24日に委員会採決が先送りされていた。25日の本会議最終日に議会で採決する予定だった。一般質問で同議案が取り上げられるのは19日の予定だったが、市民提訴の妥当性が審議される前に市側が議案の撤回を決める形になった。

不法投棄ごみ訴訟で住民側代理人を務めた喜多自然弁護士は「撤回は当然だ。どういう経緯でこのような不当な議案が、内部的な検討もされずに提案されたかは検証する必要がある」とと指摘。その上で「市民を提訴することがどれだけの重みがあるのか、きちんと判断できていなかった」と批判した。

不法投棄ごみ撤去事業についての住民訴訟を巡っては、市民が契約締結や支出命令を阻止する監督義務を怠ったなどとして、宮古島市の違法性を訴えていた。市側は「訴訟手続きや新聞報道において虚偽の真実を繰り返し主張し続け、宮古島市の名誉を毀損した」と主張。1100万円の損害賠償の支払いを求めて提訴する議案を提案していた。

●宮古島市議会 市民提訴議案を撤回

琉球朝日 9/18(水) 19:43

市が市民を訴えるという異例の裁判。9月18日、市長が議案を撤回しました。宮古島市のごみ処理事業をめぐり市を相手に住民訴訟を起こした市民に対し、名誉棄損だとして逆に市民を訴える裁判を市議会に上程していた宮古島市の下地敏彦市長は18日議案を撤回しました。

この問題は、2014年、宮古島市で不法投棄されたごみ撤去事業をめぐり市民6人が下地市長などに事業費約2200万円の返還を求め住民訴訟を起こしましたが最高裁で棄却され市民側の敗訴が確定しています。しかし、その後も市民が主張を変えなかったことで「市の名誉が棄損された」とし市民6人を相手に損害賠償請求を求める議案を3日の市議会に上程していたものです。

18日午前10時から行われた宮古島市議会では今回の議案について下地市長が「内容を精査する必要が生じた」として議案の撤回を議会に申し入れました。市議会では野党側が市長に詰め寄る場面もありました。

下地市長は、「最高裁での判決の結果を尊重した行動が市民にも求められる」と提訴の正当性を主張しましたが「再提案するのか」という野党議員の質問には回答しませんでした。なお、市民を訴える議案の撤回の申し出については全会一致で承認されています。

ところで宮古島市の一連の対応について専門家は。

高作正博関西大学教授「相手を黙らせることが目的であるとするならば本来表現の自由を持っている市民を黙らせることがスラップ訴訟になりますので、仮に今回の問題がもう一度再燃したらやはりそれはスラップ訴訟に該当するのではと思います」「市民を相手取って公権力の主体が(名誉権を)訴えたケースというのは存在しないわけです。その意味で言いますと今回もし訴訟にまで至ったとすればそれは前例のない裁判ということになると思いますが、私の見る限りこういった形での名誉権の主張というのは認められないであろうと思います」

●「文句を言うから訴訟…あり得ない」 観光が好調な宮古島で起きたことに市民は

yahoo 琉球新報社 9/18(水) 10:54

宮古島市(下地敏彦市長)が、不法投棄ごみ事業を巡る住民訴訟の原告市民6人を提訴する議案の撤回を議会に伝えたことに対し、市民からは「撤回は当然だ」と声が上がった。

同市平良の下地恵子さん(64)は「市長はここまで騒ぎが大きくなるとは思っていなかったのではないか。撤回は当然だ」と指摘した。「市民を提訴するという議案を、市長の周囲でいさめる人はいなかったのかと恥ずかしく思う。再提案をするべきではない」と話した。

宮古島市は観光客の増加や建設ラッシュで経済は活況を呈しているが、提訴騒動が島のイメージに与える影響を危惧する声もある。タクシー乗務員の男性(69)は「文句を言うからと訴訟を起こすことはあり得ない。市長の行動は宮古の評判を落とすと思う」と批判した。

元教員で、今も音楽活動に携わる長濱隆さん(67)は「担当していた職員には有罪判決も出たような出来事だ。これで市民を訴えても、市は自分で自分の首を絞めるようなもので、大丈夫かなと思っていた」と、市の対応を不安げに見守っていた。一度訴えると言った以上、市も「振り上げた拳を下ろせず、困っていたと思う」と分析した上で、撤回について「多少の恥をかいてでも引くという冷静な判断をしたと思う」と語った。

| Trackback ( )

|

沖縄の宮古島市で、不法投棄ゴミの処理問題で住民訴訟をした市民を行政が訴える、という議案が出ていると報道されている。

信じられないこと・・・

‥そういえば、私たちも岐阜県知事相手に行政訴訟をいくつも始めたころ、被告代理人の弁護士が「濫訴だ」と発言したと新聞に報じられたこともある。・・・そして、しばらくして裁判の結論が出る時期になって・・・判決で県が負けたりして・・・被告代理人らもそんなこと言えなくなった・・・

ともかく、今回のことは実際に現在進行形のことらしいから、少し見て記録しておくことにした。

行政・市長のしようとすることと、議会、市民の動きを見る。もとになる住民訴訟の経過はまた、後日整理するつもり。

なお、今朝の気温は23度。ウォーキングは快適。昨日9月4日の私のブログへのアクセス情報は「閲覧数4,615 訪問者数2,057」。

●宮古島市ホームページ -「千年先の、未来へ。」 エコアイランド宮古島/宮古島市議会定例会 9月3日(火)午前10時 開会/9月4日水 議案に対する質疑(付託)

●「市役所が市民を罪人扱い」発言の市議、出席停止3日間 宮古島市議会/沖縄タイムス 2019年6月15日

●「市の名誉を傷つけた」住民訴訟の市民を提訴へ 宮古島市/沖縄タイムス 8/29

●「歯向かう市民に見せしめか」 市の提訴方針に批判相次ぐ/沖縄タイムス 9/2 9:10

●宮古島市提訴 批判が相次ぐ 市民と議員意見交換/琉球新報 2019年9月2日 11:42

●社説[宮古島市が市民を逆提訴へ]「言論封じ」を危惧する/沖縄タイムス 2019年8月30日

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●宮古島市ホームページ -「千年先の、未来へ。」 エコアイランド宮古島

宮古島市役所 宮古島市役所

令和元年第5回 宮古島市議会定例会(9月)会期日程計画表

令和元年9月3日(火)午前10時 開会

議案上程、説明、聴取

9月4日水 議案に対する質疑(付託)

9月5日木 委員会(予算決算委員会)

9月6日金 〃

・・・・

9月25日水 委員長報告、質疑、討論、表決 閉 会 |

●「市役所が市民を罪人扱い」発言の市議、出席停止3日間 宮古島市議会

沖縄タイムス 2019年6月15日

宮古島市議会6月定例会が13日開かれ、4月23日の懲罰特別委員会で「陳謝」の処分を科せられた共産党の上里樹氏に対し、佐久本洋介議長が陳謝するよう求めたが、上里氏は弁明で「議会の円滑な進行を妨げて秩序を乱したという指摘は当たらない」と述べ、議場での陳謝を拒否した。

これを受け、与党市議ら13人が「陳謝を拒否することは議会の議決を軽視するもので許されない」とし、上里氏に新たに懲罰を求める動議を提出し、議会への出席停止3日の処分が決まった。

懲罰特別委員会(高吉幸光委員長)では、上里氏に対し同日から3日間の「出席停止」を求める処分を可決。本会議でも賛成多数(賛成18、反対4)で可決された。

上里氏は、3月定例会の一般質問で陸上自衛隊の車両搬入に抗議した市民を市が警察に依頼して排除したとして「市役所は市民を罪人扱いして排除させた」と発言していた。

上里氏は、多数派による懲罰ありきの結論と反発し「議会の実態を市民に伝え、議会の在り方を市民とともに考えたい」と話した。

●「市の名誉を傷つけた」住民訴訟の市民を提訴へ 宮古島市

沖縄タイムス 8/29 6:45

沖縄県宮古島市が2014年度に実施した不法投棄ごみ撤去事業は違法だとして、市民6人が下地敏彦市長や市職員に事業費約2250万円の返還を求めた住民訴訟を巡り、一連の裁判で虚偽の主張を続けて市の名誉を毀損(きそん)したとして、市がこの市民6人に1100万円の損害賠償を請求する訴えを起こす方針であることが28日分かった。市が提訴するには議会の承認が必要で、市は市議会9月定例会に議案を上程する。識者からは「行政をチェックする市民を萎縮させる」と批判が出ている。

不法投棄ごみの撤去委託事業を巡っては、市内に住む男女6人が16年1月、「市内のごみ1650トンを全て撤去する契約だったが、実際に存在したごみは少なく、市はごみの総量を把握せずに高額な契約を結んだ」として公金返還を求める住民訴訟を起こした。

18年3月には那覇地裁が「市が業者と結んだ契約について違法とは言えず、事業費の支出についても職員に重過失はない」との判決を出し、市民側が敗訴。市民側は控訴したが、同年12月に福岡高裁那覇支部は「市に違法性はない」と訴えを棄却し、最高裁も今年4月に上告を棄却した。

市は訴訟の理由について、市民側が一連の訴訟で事業費が違法に高額であり、市が違法な支出を阻止すべき指揮監督義務を怠ったと虚偽の主張をしたことで、市の名誉が傷つけられたとしている。

賠償額については、裁判でかかった弁護士費用や弁護士との打ち合わせに伴う職員の旅費、名誉毀損に対する賠償額に加え、今後の訴訟にかかる費用を根拠とした。

下地敏彦市長は「住民訴訟では市の主張が認められた。市が適正な処理をしたことを市民に知っていただくとともに、市の名誉を回復したい」と話した。

●「歯向かう市民に見せしめか」 市の提訴方針に批判相次ぐ

沖縄タイムス 9/2 9:10

沖縄県宮古島市が、ごみ撤去事業を巡って市長らを提訴した原告6人に対し、名誉を毀損(きそん)されたとして損害賠償請求の訴えを起こす考えを示している件で1日、市民の意見交換会が市平良下里のマリンターミナルビルで開かれた。市議会議員や市民ら約40人が参加。「何をもって名誉毀損とするのか」「歯向かう市民への見せしめだ」など批判が相次いだ。「提訴に反対する議員が何人いるかだ。市議会の良識も問われる」との意見も上がった。

市民らでつくる「市民のための市政を創造する会」が主催。野党市議5人や原告の3人が意見を述べた。原告の1人は「市の提訴の動きは信じられない。市民への脅迫であり、訴訟準備を整えたい」と話した。

下地敏彦市長の説明責任を問う声も聞かれた。参加した女性は「市は何が名誉毀損に当たると考えているのか明らかにしていない。税金で裁判をするのなら、市長は市民が納得できるよう説明すべきだ」と語った。野党の國仲昌二市議は「議会で提訴の理由や正当性について追及する」と述べた。

●宮古島市提訴 批判が相次ぐ 市民と議員意見交換

琉球新報 2019年9月2日 11:42

【宮古島】宮古島市の市民有志でつくる「市民のための市政を創造する会」は1日、9月定例会に向けた市民と市議との意見交換会を開いた。市民と野党市議が参加し、市の不法投棄ごみ事業の訴訟を巡り、市が市民を提訴する方針が示されたことを受け、市民から意見が相次いだ。 60代男性は...

●社説[宮古島市が市民を逆提訴へ]「言論封じ」を危惧する

沖縄タイムス 2019年8月30日

宮古島市の不法投棄ごみ撤去事業は違法だとし、市民らが公金の返還を求めた住民訴訟に関連して、今度は市が市民らを訴える方針を明らかにした。

住民訴訟で市の勝訴が確定しているにもかかわらず、名誉を毀損(きそん)されたとして提訴に踏み切るというのはどういうことなのか。

市は提訴の理由を、訴訟で市民側が「事業費が違法に高額で、違法な契約を締結し、違法な支出を阻止すべき指揮監督義務を怠ったと虚偽の主張をした」ことなどを挙げ、市の名誉が傷つけられたとしている。

下地敏彦市長は市が適正な処理をしたことを市民に知ってもらい、市の名誉を回復したいと話している。

ただ、何を根拠にどういう名誉毀損があったかなどについて詳細な説明はなされていない。裁判で違法性に言及したり、反対の意見を主張することは当然のことである。そもそも住民訴訟では市の違法性がないとの判決が出ている。ここで名誉は回復されたのではないか。

新たに市民を提訴することは、行政をチェックする側の意見や批判的な発言を封じ込めることになりかねない。抗議活動や運動などを萎縮させることにもつながる。

市側は損害賠償額について、裁判でかかった弁護士費用や旅費、名誉毀損に対する賠償額、今後の訴訟の費用を根拠に1100万円を請求するとしている。

行政側が住民をむやみに訴える公権力の乱用が危惧される。

■ ■

市が2014年度に実施した不法投棄ごみの撤去事業を巡る訴訟は、市民らの住民監査請求が認められなかったことに始まる。

市内に住む男女6人が16年、3カ所にあったごみを全て撤去する契約だったにもかかわらず、市がごみの総量を把握せずに高額な契約を結んだなどとして訴訟を起こした。

18年3月の那覇地裁判決は、市が業者と結んだ契約について「違法とはいえない」として市民側が敗訴。市民側は控訴したが、同年12月に福岡高裁那覇支部は「市に違法性はない」と退けた。最高裁も上告を棄却している。

訴訟とは別に、不法投棄ごみ計量票の写しを改ざんし、市議会に提出したとして虚偽有印公文書作成・同行使の罪で市職員が有罪になった。

違法性は認められないとする司法判断の一方で、事業のずさんさも明らかになった。

■ ■

近年、政府機関や大企業が、言論などを封じ込めることを目的に提訴する「スラップ訴訟」が相次いでいる。

政治・社会的に重要な問題に、批判的な意見や異議を唱える人々を訴えるケースで、「恫喝(どうかつ)裁判」ともいわれる。アメリカでは1980年代に社会問題化し、被害を防ぐ法律ができた。日本にはない。

スラップ訴訟といわれた東村高江のヘリパッド建設を巡る訴訟は、国が工事に反対する市民を通行妨害で訴えた。

行政に不都合な言動を抑え込む風潮は民主主義の危機といえる。

| Trackback ( )

|

昨日午後は、「市民オンブズ全国大会in岐阜・2019」(9月28日29日)の会場の予約の追加、代金の事前納付として請求された30万円程を支払い、懇親会場のレストランとの調整などを済ませてきた。

ところで、オンブズ活動と談合はかかわりが深い。

談合が事件となって住民訴訟などで損害金が公式に認定されることは一つの流れ。

"ふつう"に考えると当然行政はその損害金を回収して、認定された損害はなくなっているはず。ところがその損害金の回収が放置されることがたまにある。

放置されて時効になったら、どうしようもなくなる。

・・・そういうとき、時効になるまで放置して自治体に損害を生じさせた、として首長(や関係職員)を住民訴訟で訴えることは、古典的にされてきた。判例もそれなりにある。

ともかくそういうケースの住民監査請求の期限は「時効になった日から1年」と最高裁で確定している。

回復を怠っていることがオモテに出た最近の例では、昨年末★≪談合事件の損害金 42%回収不能 大阪・熊取≫(産経 2018.12.26)とか。

今回確認したら、★≪談合企業の賠償金4億円が未回収 1億円焦げ付きか、京都・宇治/・・全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士は「住民訴訟の結果を受けて速やかに回収すべきなのに、行政の怠慢で時効が発生したとすれば大きな問題だ。適切に債権を管理しなければならない市長に対して、損害賠償義務が発生する余地もある」≫(京都 2019/6/21)

さらに続報があった★≪賠償金未収も8社で86億円超落札 京都・宇治市、賠償確定後に/ヤフー≫(京都 6/26)

なお、今朝の気温は21度。雨がやんで、5日ぶりのウォーキングは暑さを感じた。昨日7月3日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数3,437 訪問者数1,597」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●談合事件の損害金 42%回収不能 大阪・熊取

産経 2018.12.26

平成19年に発覚した大阪府熊取町発注の工事をめぐる談合事件で、町は25日、大阪高裁が認定した談合損害金約3億7500万円のうち、42%に当たる約1億5740万円が回収不能になったと明らかにした。

町によると、住民グループが前町長を相手取り、談合に加わった23業者に損害賠償請求するよう求めた住民訴訟で、25年5月の2審大阪高裁判決は談合損害金として、約3億7500万円を認定していた。

町はプロジェクトチームを編成し、業者らに請求を続けた結果、10社が完納。さらに、3社が分割納付するなどして2022年までに58%にあたる約2億1740万円を回収できる見通しが立ったが、残る10業者が破産もしくは休眠状態で、回収不能と判明したという。

藤原敏司町長は「談合が二度と起こらぬよう職員一丸で取り組む」と述べた。

●談合企業の賠償金4億円が未回収 1億円焦げ付きか、京都・宇治

共同 京都 2019/6/21

京都府宇治市発注の公共工事に絡む過去の談合事件で、10年以上前に民事訴訟で複数の業者が市に損害賠償金を払うよう命じられたにもかかわらず、市の未回収額が遅延損害金を含めて概算で計約4億円に上っていることが20日、京都新聞社の取材で分かった。

うち時効を迎えるなどして焦げ付く可能性が生じた債権が約1億円以上になる。市は法的手段に訴えるなどの積極的な回収行為をしておらず、専門家は「行政の不作為で、ずさんな債権管理だ」と問題視している。

訴訟となった談合は2種類あり、一つは高額工事を請け負えた「Aランク」の業者が1995~99年度に市発注の河川改良工事などで繰り返した事案。もう一つは「Bランク」の業者が、95~97年度に行っていた。

当時の市議や市民らが住民訴訟として提訴。2007年に最高裁などで、Aランクの14社が連帯して計約3億1400万円を、Bランクの66業者がそれぞれの割合に応じて計約1億5100万円を市へ支払うよう命じる判決が確定した。市によると、今年5月末現在で支払いがあったのは計約3億500万円。 市の資料によると、Aランクは約1億700万円の未払いがあり、利息に当たる遅延損害金を合わせた未回収残高は約2億6900万円に上る。中には破産した会社もあるが、連帯債務なので存続する社が残りを支払う義務がある。

Bランクは66業者のうち40業者が完済し、24業者はこれまで全く支払いがない。遅延損害金を含めた未回収残高は約1億3700万円となる。18業者の約8300万円分が10年の時効を迎えている可能性があり、市によると、破産や解散で少なくとも5業者の約2300万円分が回収不能とみられるという。

市の説明では債権回収の手段としては、支払いを促す「催告書」を年1回郵送するのみという。市契約課は「分割納付をするなど今でも支払いをしている業者はある」とする一方、これまでの姿勢については「強く請求していたとは言えない」と認める。回収の方法については「どういう形がいいのか探っていく。具体策は考えていない」とした。

全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士は「住民訴訟の結果を受けて速やかに回収すべきなのに、行政の怠慢で時効が発生したとすれば大きな問題だ。適切に債権を管理しなければならない市長に対して、損害賠償義務が発生する余地もある」と指摘する。

●賠償金未収も8社で86億円超落札 京都・宇治市、賠償確定後に

ヤフー 京都 6/26

京都府宇治市発注の公共工事を巡る談合事件に絡み、市への損害賠償金と遅延損害金の計約4億円が未回収になっている問題で、連帯債務のある14社のうち8社が、民事訴訟で賠償が確定した後も12年間に386件、総額約86億4400万円分の市発注事業を落札していたことが25日、市への取材で分かった。市が入札への参加を「特例」で認めているためだが、近年は未納分の回収がほとんどできていない。

8社は一時指名停止とされたが、2007年9月以降に指名停止が解けた後、入札や随意契約で市発注の工事などを落札している。複数の社は水路建設工事や配水池耐震補強工事など1億円を超える工事を請け負っており、ゼネコンと共同で落札した数億円規模の事業もあった。

8社を含む14社が問われた談合は、1995~99年度に市発注の河川改良工事などで繰り返した事案。2007年の最高裁判決などで、各社が連帯して市へ約3億1400万円を賠償することが確定した。市は、落札額を基に各社約2700万~280万円の暫定的な割当額を決め、分割を含めて納めた業者には「特例」(市契約課)で入札への参加を認めている。

市契約課によると、14社は地元の企業で、特例措置は地域経済への影響を考慮して設けたという。同課は「(回収の姿勢は)これまで受け身の形だった。どう回収していけるか考えていきたい」としている。

市の資料によると、未回収の連帯債権は今年5月末現在、利息に当たる遅延損害金を含めた約2億6900万円の残高がある。談合事件では14社のほか、比較的規模の小さい66業者もそれぞれの割合に応じて計約1億5100万円を市へ支払うように命じる判決が確定しているが、支払いは一部にとどまり、1億円以上が10年の時効を迎えて焦げ付く可能性が出ている。

| Trackback ( )

|

数日前の大阪高裁の判決が注目に値する。非正職員、バイトの待遇、格差是正の問題に関する画期的な判決。そこで最高裁の判例WEBを見たがまだ出ていなかったから、ネットで確認。

★≪朝日/アルバイトにもボーナスや夏季休暇を 大阪高裁判決≫

前提には最高裁判決がある。

★≪東京/バイトに賞与なし「違法」 大阪高裁「正社員の6割」支給命令/労契法20条を巡る待遇格差訴訟で最高裁は昨年、賃金総額だけでなく手当など個別の項目ごとに妥当性を精査すべきだとの判断基準を示している≫

具体的なところや意義は下記の毎日が整理している。

★≪毎日/「アルバイトへのボーナス不支給は違法」、大阪医科大が一転敗訴 大阪高裁判決/年2回の賞与が支払われないことなどが、労契法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるかが争点/アルバイトには6割以上を支給すべき/アルバイトが夏期休暇を取得できず、病気による欠勤中に給与が支払われない点も不合理と認定/脇田滋・龍谷大名誉教授(労働法)「非正規職員に賞与を支給しないことが労働契約法に反するという判断は異例で、意義が大きい。同一労働同一賃金は世界的には当たり前で、日本だけが取り残されている。賞与や各種手当の格差是正は一つのステップに過ぎない。正規・非正規の格差を抜本的に解消するため、将来的には基本給を同じにする必要がある。」≫

他には次 ★≪J-CAST/「アルバイトはボーナスなし」→違法 大阪高裁判決にネットでも反響≫

詳しくは後掲。

なお、今朝の気温は6度。ウォーキングは快適。昨日2月19日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,967 訪問者数1,533」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●アルバイトにもボーナスや夏季休暇を 大阪高裁判決

朝日 2019年2月15日 21時42分 大貫聡子

正職員と非正職員の待遇差が労働契約法の禁じる「不合理な格差」にあたるかが争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(江口とし子裁判長)は15日、非正職員にも賞与を支給すべきだとする判断を示した。最高裁は昨年6月、正社員と非正社員の手当の待遇差を「不合理」と初めて判断したが、弁護団は「賞与の支払いを認めたのは画期的だ」としている。

訴えていたのは、学校法人大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)のアルバイト職員として2013年1月~16年3月に時給制で働いていた大阪府高槻市の50代女性。正職員と同様に毎日出勤して教員のスケジュール管理などに従事していたのに、賞与や手当、休暇制度に差があるのは違法だとして、大学に賞与など約1270万円の支払いを求めていた。

江口裁判長は、大学の正職員に支給される賞与は金額が年齢や成績に一切連動していないことから、一定期間働いていたことへの対価の性質があると指摘。月給制の契約職員にも正職員への支給額の8割が支給されている点もふまえ、賞与が全く支払われないことは不合理だと判断した。

正職員には取得が認められている夏季休暇と病気休暇についても「生活保障の必要性がある」などとして待遇差は不合理と認定し、女性の請求を棄却した昨年1月の一審・大阪地裁判決を変更。正職員の賞与額の約6割となる約70万円の賞与分を含む109万円の支払いを大学に命じた。

大学は「判決文が届いていないのでコメントできない」としている。

●バイトに賞与なし「違法」 大阪高裁「正社員の6割」支給命令

東京 2019年2月16日 夕刊

大阪医科大(大阪府高槻市)の元アルバイト職員の五十代女性が、正社員らと同じ仕事なのに賞与がなく、待遇格差は違法として大学側に差額の支給を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(江口とし子裁判長)は十五日、女性敗訴の一審大阪地裁判決を変更し、労働契約法二〇条に違反するとして差額分など約百九万円の支給を命じた。

弁護団によると、アルバイト職員への賞与支給を認める判決は異例といい、「短期間で雇い止めを受ける非正規労働者を救う画期的判断だ」と評価している。

判決理由で江口裁判長は、大学の賞与額が年齢や成績ではなく基本給に連動し、就労自体への対価の趣旨を含む点を踏まえ「(月給制で正社員より労働時間が短い)有期契約社員へは正社員の約八割の賞与があるが、アルバイト職員には全くないのは不合理だ」と指摘。本来なら約六割分が支給されるべきで、これを下回るのは不合理としたほか、夏の有休や病欠中の賃金、休職給の格差も一部違法とした。

判決によると、二〇一三年に秘書として雇われ研究費の管理などを担当。一五年に適応障害となり欠勤し、約一年後に退職した。時給制で、年収は女性と同年に採用された正社員の約半分だった。

労契法二〇条を巡る待遇格差訴訟で最高裁は昨年、賃金総額だけでなく手当など個別の項目ごとに妥当性を精査すべきだとの判断基準を示している。

判決後の記者会見で女性側代理人の河村学弁護士は「賞与にさまざまな趣旨があることを指摘した最高裁判決を踏まえ、勤務実態に沿った判断だ」と評価。女性は「全国の非正規労働者が働きやすくなればうれしい」と話した。

大学側は「判決文が届いておらず、コメントできない」とした。

●「アルバイトへのボーナス不支給は違法」、大阪医科大が一転敗訴 大阪高裁判決

毎日 2/15(金) 20:00 【戸上文恵】

学校法人・大阪医科大学(大阪府高槻市、現・大阪医科薬科大学)のアルバイト職員だった50代の女性が、正職員との待遇格差は違法として、法人に約1270万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は15日、請求を退けた1審・大阪地裁判決を取り消し、約110万円の支払いを命じた。江口とし子裁判長は「賞与を支給しないのは不合理」と述べ、労働契約法に違反すると判断した。女性の弁護団によると、同種訴訟で賞与の格差を違法とする高裁判決は全国で初めて。

判決は、法人が正職員に一律の基準で賞与を支給していた点を重視。賞与が「従業員の年齢や成績に連動しておらず、就労したこと自体に対する対価」に当たるとし、「フルタイムのアルバイトに全く支給しないのは不合理」と指摘した。契約職員には正職員の約8割の賞与が支給されていたことを踏まえ、アルバイトには6割以上を支給すべきだと判断した。

さらに、アルバイトが夏期休暇を取得できず、病気による欠勤中に給与が支払われない点も不合理と認定。一方、基本給の格差などについては退けた。

1審判決(2018年1月)は賞与の格差について「正職員の雇用を確保する動機付けとして一定の合理性がある」と判断。他の請求も退け、女性側が控訴していた。訴状などによると、女性は13年1月に研究室の秘書として採用され、時給制で勤務。約2年後に適応障害で休職し、16年3月に契約を打ち切られた。年2回の賞与が支払われないことなどが、労契法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるかが争点だった。

同法人は「判決文が届いておらず、コメントできない」としている。

◇「労働契約法に反する」の判断は異例、意義が大きい

脇田滋・龍谷大名誉教授(労働法)の話 非正規職員に賞与を支給しないことが労働契約法に反するという判断は異例で、意義が大きい。同一労働同一賃金は世界的には当たり前で、日本だけが取り残されている。賞与や各種手当の格差是正は一つのステップに過ぎない。正規・非正規の格差を抜本的に解消するため、将来的には基本給を同じにする必要がある。

●「アルバイトはボーナスなし」→違法 大阪高裁判決にネットでも反響

J-CAST 2019/2/16 17:27

大阪府高槻市内の学校法人大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)のアルバイト職員だった50代女性が正職員との待遇格差は労働契約法違反だとして約1270万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪高裁は2019年2月15日、1審の大阪地裁判決を取り消し、大学側に約110万円の支払いを命じる判決を言い渡した。新聞各紙が報じた。

それによると、判決では、大学側が正職員に対しては就労したこと自体の対価でボーナスを支給していたと指摘し、「アルバイトに全く支給しないのは不合理」だと述べた。契約職員には正職員の約8割のボーナスが支給されていたため、正職員のボーナスの約6割などを支払うことを命じた。

大学側は、「判決文が届いておらず、コメントできない」とマスコミの取材に答えた。

ニュースのコメント欄やツイッターなどでは、「画期的な判決!」「素晴らしい」と判決を評価する喜びの声が次々に上がった。一方で、「これほんとなら正社員やってるのがバカらしい」「正社員ではないと苦労すると認識がないと将来的に大変」といった異論も出ていた。

| Trackback ( )

|

フェイスブックやツイッター、その他いろんなところで個人情報が大量に漏れたことがニュースで流れる。その件数の多さに驚くことにも慣れてしまった感がある。

それにしても、個人情報がそんな簡単に流れるとは信じがたい。個人情報を利用したい人たちが盗むのだろう。

・・・個人情報の値段って??

案件は違うにしても、監査請求者の名簿を配布した滋賀県高島市は、今年3月の大津地裁の判決で、プライバシー権の侵害を認定して1人6000円の支払い命令を受けた。

(参考・地方自治法242条の規定は、監査結果の公表を義務付けているが、公表の対象は「監査結果とその理由」のみ)

状況によっては、相場が上がるということで、その判決や、市が控訴しなかったことで判決が確定したことなどの報道、そして、この件や関連をまとめた産経の記事≪「個人情報」取り扱い、自治体で運営まちまち…漏洩提訴で明らかになった「どこまで公表?」2016.9.23≫ を確認し記録しておく。

●監査請求者、高島市を 名簿配布で個人情報漏えい/滋賀/毎日 2016年9月14日

●個人情報開示 プライバシー権侵害で高島市敗訴 大津地裁/毎日 2018年2月27日

●プライバシー訴訟 「議員に開示、侵害完了」 住民勝訴で地裁 高島 /滋賀/毎日 2018年2月28日

●住民監査請求人の名簿配布 「プライバシーを違法に侵害」 大津地裁が高島市に賠償命令/産経 2018.2.28

●市民情報無断開示訴訟、高島市控訴せず 滋賀/京都 2018年03月13日

なお今朝の気温は8度。今日は朝から1日で稲刈りを終える予定なので忙しい。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●監査請求者、高島市を 名簿配布で個人情報漏えい /滋賀

毎日 2016年9月14日

高島市が住民監査請求の請求者名簿を市議会全員協議会で配布したことで、個人情報を漏えいされプライバシーが侵害されたとして、請求者の住民12人が13日、市を相手取り、1人12万円ずつ計144万円の損害賠償を求める訴訟を大津地裁に起こした。

●個人情報開示 プライバシー権侵害で高島市敗訴 大津地裁

毎日 2018年2月27日

滋賀県高島市の予算を巡り住民監査請求をした市民12人が、市議会全員協議会で、氏名や住所などの個人情報を開示されたのはプライバシー権の侵害だとして、市に慰謝料計144万円を求めた国賠訴訟の判決が27日、大津地裁であった。西岡繁靖裁判長は「必要性がなかったにもかかわらず、慎重な検討を経ず開示した」とプライバシー権の侵害を認定し、1人6000円(計7万2000円)の支払いを市に命じた。

判決によると、原告らは市庁舎の増改築に関する予算を執行させないよう2016年6月2日に監査請求。同月14日に開かれた全員協議会で複数の市議が監査請求人名簿の開示を求めた。福井正明市長からも開示するよう促された監査委員事務局長は、12人の請求人全員の氏名、職業、住所が記載された当事者目録のコピーを全市議19人に配布した。

訴訟で市側は「議会としての対応上必要だった。開示によって何らかの具体的な不利益を受けていない」などと主張した。西岡裁判長は「市長が議員らの求めに応じて事務局長に提出を命じた」と認定した上で「訴訟でもこのような主張しかできないこと自体、市議らが名簿開示を求めたことを正当化できる必要性が存在しなかったことを強くうかがわせる」と非難した。【森野俊】

●プライバシー訴訟 「議員に開示、侵害完了」 住民勝訴で地裁 高島 /滋賀

毎日 2018年2月28日

高島市が住民監査請求をした市民12人全員の個人情報を19人の市議全員に伝えたのはプライバシー権の侵害だとして、大津地裁(西岡繁靖裁判長)が市に計7万2000円の支払いを命じた国賠訴訟。市側は「議会としての対応を決する上で必要だった」「監査請求の違法性を確認するとともに以前の監査請求との関連性や住民訴訟提起の可能性を検討する上でも請求人が誰かを確認する必要性があった」などと主張したが、判決で「住民監査請求は監査委員が監査を行う。議会及び議員の関与は予定されていない」と一蹴された。

判決などによると、原告は旧新旭町役場(現市役所本庁舎)の増築整備費など計約3億7510万円を支出し…

●住民監査請求人の名簿配布 「プライバシーを違法に侵害」 大津地裁が高島市に賠償命令

産経 2018.2.28

滋賀県高島市の庁舎増築と支所庁舎整備をめぐり、住民監査請求を行った12人の氏名などが市議らに提供され、プライバシーが侵害されたとして、12人が市に計144万円の損害賠償を求めた訴訟で、大津地裁(西岡繁靖裁判長)は27日、計7万2千円を支払うよう市に命じた。

訴えによると、市民団体「高島はひとつの会」のメンバー12人は平成28年6月、市庁舎整備の予算執行は違法だとして住民監査請求。

同月、福井正明市長らが参加した市議会の全員協議会で複数の市議がメンバーの個人情報の公表を求め、福井市長も促したことから監査委員事務局長が氏名、職業、住所が記載された名簿をコピーし、市議に配布したとしている。

住民側は、名簿の提供は正当性を欠いているとしてプライバシー権を侵害されたと主張。市側は、名簿のコピーは全員協議会のみで配布しており、後に回収、廃棄したなどとし侵害には当たらないとしていた。

判決で西岡裁判長は「名簿に記載された情報は全員協議会で開示される必要性はなかった」とし、コピーが全て回収された証拠もないなどとして「プライバシーを違法に侵害する行為」とした。

判決後、高島はひとつの会の采野哲平会長(69)は「法令を守るべき市の中枢部が起こしたことは恥ずかしい。個人情報保護について再認識してもらいたい」と話した。

福井市長は「判決文が届いていないので、コメントは差し控える」とした。

●市民情報無断開示訴訟、高島市控訴せず 滋賀

京都 2018年03月13日

滋賀県高島市は13日、住民監査請求した市民の氏名や住所を市議に無断で開示し、プライバシーを侵害されたとして市民12人が起こした訴訟で、大津地裁が1人当たり6千円の支払いを命じた判決に対し、控訴しないことを明らかにした。

市は「主張が認められず残念だが、今後、情報の提供や開示は慎重かつ適正に対応したい」としている。

●「個人情報」取り扱い、自治体で運営まちまち…漏洩提訴で明らかになった「どこまで公表?」

産経 2016.9.23

滋賀県高島市の市民団体が行った住民監査請求を巡り、同市監査委員事務局がメンバーの氏名や住所など個人情報を市議らに提供したことが議論を呼んでいる。市民団体は今月中旬、市に損害賠償を求めて大津地裁に提訴した。行政をただす意味合いで活用される住民監査請求。それゆえ、請求者の個人情報保護が不可欠ともされる。住民監査請求ではないが、政務活動費を巡る問題で揺れる富山市議会では、政活費に関し情報公開請求した報道機関名を議会事務局が市議に漏らすなど、自治体にとって「不利」な請求をした市民の個人情報の扱いが各地で問題になっている。県と県内12市の対応をみると、高島市の“特異”な取り扱いが浮かび上がる。

同意得て公表の自治体も

高島市の問題が起こったのは今年6月。「高島はひとつの会」が、同市新旭庁舎の増改築計画の予算執行差し止めを求めて行った住民監査請求が発端だ。

訴状によると、請求が受理された翌日、福井正明市長らが参加した市議会の全員協議会で、監査請求書のコピーが配布された。コピーには、請求を申し立てた12人全員分の氏名や住所、職業も記載されていた。

住民側は請求を行う際、代表者以外の氏名は公表しないよう求めていたが、同市の監査委員事務局は同意を得ることなく、全員が記載された資料を配布したという。

住民側は、同市個人情報保護条例に違反すると知りながら市がコピーを配布したと主張。精神的損害を受けたなどとして、計144万円の損害賠償を求めた。同会の釆野哲平会長(68)は「個人情報を重視しなければならない立場の方々がおられながら、なぜこういう事態が起きるのか」と憤る。一方、同市は「個人情報保護条例に違反するかどうかを含め、今後調査していく」とする。

県内で住民監査請求の請求者の個人情報はどう扱われているのか。「答えられない」とした高島市を除く県内12市と県の監査委員事務局に取材した。

「公開」としたのは甲賀市のみ。監査結果が出た後ならば原則、請求者の同意がなくても氏名などを明らかにしている。一方、県や栗東市、米原市は請求者に意向を確認し、了承を得た場合に氏名などを公表している。

県の担当者は「請求者の許可なしに公表することはあり得ない」とする一方「どこまで公表するかは自治体の監査委員の判断となる」とし、自治体によって対応はまちまちになっているのが実情だ。

地方自治法か個人情報保護条例か

背景には、氏名の公開、非公開に関し、明確な基準のないことがあるという。

住民監査請求について定めた地方自治法242条は、監査結果の公表を義務付けている。ただ、公表の対象は監査結果とその理由のみ。請求者の個人情報に関する定めはない。また、監査結果が出る前については、公表に関する規定はまったくない。

彦根市は、同市情報公開条例に基づき、請求者の氏名を原則公表しないとしている。同市監査委事務局は「請求者に無断で公表すれば条例違反になりうる。まして、監査結果が出る前に無断で氏名などを明らかにすることはありえない」と断言する。

一方、請求者の同意がなくても氏名などを公表している甲賀市の監査委事務局は、監査結果の公表を義務付けた地方自治法を根拠にしている。「監査結果」のなかに、請求者の氏名なども含まれるとの考えからだという。

同事務局は「地方自治法を優先させるか、個人情報保護の条例を優先させるかは自治体によって扱いが違うはず」とする。その一方で「高島市の事例を受け、個人情報の扱い方を法務局などと協議する」と、見直しも含め今後の対応を検討する考えも示している。

法運用の思わぬ「間隙」をつく格好となった高島の事例。自治体は改めて、個人情報保護のあり方に関する検討を迫られている。

高島の対応に疑問も

高島市の監査委事務局が請求書のコピーを市議らに配布したのは、請求を受理した翌日。当然、監査結果が出る前だ。地方自治法で定めがない、監査結果が出る前の情報公開も課題になっている。

甲賀市と大津市の監査委事務局は、監査結果が出る前でも、市長など監査の対象となる当事者にのみ請求者の氏名を伝えている。

住民監査請求に詳しい九州大学法学研究院の田中孝男准教授は「監査対象者と請求者は、陳述の機会などで対面することが想定される。監査対象者に、請求者の氏名などを明らかにすることは問題ではない」とする。

ただ、高島市の対応については「最高裁は、本人の意思に基づかず他者に個人情報を開示することを認めていない。高島市の監査委事務局は監査対象者以外に個人情報を渡しており、違法といわれても仕方のない対応。正当化する余地はない」としている。

|

| Trackback ( )

|

先日、あるところで、「投書で、議員が居住地を偽っている。議員資格がないのでは」との旨の話。

議員資格と居住実態とは時々問われて、「失職」することもある。

そのもとになるのが、公職選挙法で市区町村の議員の被選挙権について「告示日前3か月以上の間、その市区町村に住所のある者」との旨を定めていること。

とはいっても、簡単に「資格なし」と議会で決定されわけではないし、争点になる事案に対する議会内の勢力関係も当然、採決結果に影響する。納得できなければ、不服申し立てもできる。

今年、滋賀県の野洲市議が「出席議員17人のうち、3分の2を上回る12人が賛成して可決」ということで失職。本人が県知事に不服申し立てして、最近、知事が「議会の決定を違法とする裁決」をしたことで、当初に戻って議員資格が回復された。ネットで見ると、自治体には病院問題の住民投票もあり、それが関係しているのかいないのか・・・

その他、議員資格がなくなった例や「廃案」になった例なども記録しておく。

なお、今朝の気温は17度。昨日10月9日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,103 訪問者数1,530」だった。

●失職の滋賀・野洲市議、県が処分取り消し/京都 10/4

滋賀・野洲市議が復職 知事、居住実態認める/産経 2018.10.5

●失職の野洲市議、知事裁決で復職 生活拠点が複数/朝日 2018年10月4日

●議員資格なし、全会で一致 滋賀・野洲の特別委/2018年06月20日/「北村氏の生活本拠地は市内にない」とする発議を受けて3月に設置された

■野洲市議会議員失職問題/滋賀報知 30年7月5日/ 公務やボランティア活動が忙しく野洲市のマンションにいるのは午前1時ごろから同5時までが多く、寝起きがほとんど」「食器の洗い物やシャワーなどにはガス給湯器を使っているが、マンションの風呂は使わず、ほとんど銭湯などを利用していた。また水道使用量がゼロになっているが、実際は小数点以下ながら使用量があり、風呂には使わなかったものの、歯を磨いたり、顔を洗ったりしていた」

●大阪・羽曳野市議が失職「市内で生活本拠なし」ガス使用全くなく… 市議会議決/産経 2018.5.22

●北杜市議会が流会!議員資格議案廃案に/山梨県のニュース&トピックス 2018年6月30日

◆議員資格議案廃案に 北杜市議会 /5ch 2018/07/01 /委員会では水道の使用量が4か月間、0立方メートルでガス料金も1年と5か月間で6300円余りだったことに対し、議員が「家族は韮崎市で暮らし、自宅では寝泊まりのみでトイレは畑で済ますなど水道やガスを節約していた」などと説明

●水道利用がほとんどないのは「畑で用を足したから」?居住実態で大紛糾/アゴラ 2018年07月01日

●水道使用量が年8ヶ月ほぼゼロ→トイレは畑でするから、で納得する市議会だとしたらどう感じますか?/北杜市議会議員 2018年06月19日

●滋賀県野洲市で住民投票告示 市民病院計画の賛否問う 予算案6度の否決受け/産経 2017.11.19

●市民病院巡る住民投票、情報提供に慎重 滋賀・野洲/京都 2017年11月17日

●野洲市議会の請求に基づく 野洲駅南口市有地に市民病院を整備することの住民投票を実施します/広報やす 2017.11/【投票日時】平成29年11月26日㈰ 午前7時~午後6時/★野洲市住民投票条例

●住民投票は不成立となりました (投票情報)/野洲市公式WEB/投票率 48.52 %

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●失職の滋賀・野洲市議、県が処分取り消し

京都 10/4 23:17

滋賀県野洲市内に生活の本拠がなく議員資格を有しないと同市議会の決定を受け、6月に失職した北村五十鈴氏(62)が三日月大造滋賀県知事へ提出した不服申し立てについて4日、三日月知事は市議会の決定を取り消す裁決を出した。裁決は3日付。県市町振興課によると、取り消し決定は県内で初めてといい、北村氏の議員資格は失職した6月にさかのぼって回復する。

同市議会の特別委員会(百条委)は、北村氏居宅の光熱費などの調査を基に、昨年10月の市議選時は生活本拠が市内になく「被選挙権を有しない」と結論づけた。公職選挙法は、市町村議会の被選挙権は、区域内に3カ月以上住むことが必要と規定している。

北村氏は7月、決定を不服として「単に滞在日数によってのみ(生活本拠を)判断すべきでない」と県に審査申立書を提出。有識者でつくる自治紛争処理委員会が審査し、決定取り消しとする意見書を三日月知事に出した。知事裁決では、買い物や自治会活動などを例に挙げ「唯一の起臥(きが)寝食の場所とまではいえないものの、一定の生活実態を認める」などとし、市議会の決定は違法とした。

4日に県庁で記者会見した北村氏は「身の潔白が証明され、安堵(あんど)している」と述べた。また「私を苦しめ続けた人権侵害」があったとし、名誉毀損(きそん)で矢野隆行議長らに対して法的措置を取る可能性を示した。矢野議長は「裁決は粛々と受け止めたい。議会の活性化につながるよう、来週早々にも北村市議と面談したい」とコメントした。

北村氏は2013年に初当選。昨年10月に再選していた。

●滋賀・野洲市議が復職 知事、居住実態認める

産経 2018.10.5 07:52

野洲市に居住実態がないため議員資格がないと同市議会で議決され失職した元同市議の北村五十鈴氏(62)について、三日月大造知事は被選挙権がないとした市議会の決定を取り消す裁決を行った。裁決は3日付。北村氏は失職した6月28日にさかのぼり復職した。

裁決は「生活の拠点が複数あり、(野洲市内の)居宅は唯一の場所とまではいえないものの、野洲市内の友人や姉宅で寝食していたとすれば、一定の生活実態があったことは否定できない」と指摘し、市議会の決定を取り消した。

北村氏は昨年の市議選をめぐって市内に居住していたかが問題となり、市議会の特別委員会が調査した結果、電気や水道の使用量などから居住実態がなく、公選法上の被選挙権がないと判断。6月の市議会で3分の2以上の議員が賛成し、議員資格を失った。

4日に県庁で記者会見した北村氏は「身の潔白が証明され安堵(あんど)している」と喜ぶ一方で、「手抜き審査について今後追及していきたい」と述べ、市議会関係者に対して法的手段を検討する考えを示した。

一方、野洲市議会の矢野隆行議長は「居住実態の判断について感覚のずれを感じたが、市議会の活性化につながるよう北村市議と面談したい」と話した。

●失職の野洲市議、知事裁決で復職 生活拠点が複数

朝日 2018年10月4日20時20分 真田嶺、北川サイラ

滋賀県の三日月大造知事が同県野洲市議会の決定を違法とする裁決をし、一度は失職した市議が4日、復職した。復職したのは北村五十鈴(いすず)氏(62)。市内に生活の本拠がなく議員資格がないとして、市議会の3分の2以上の賛成で失職していた。

裁決は3日付で、同県で議員の失職を取り消した知事裁決は過去に例がないという。

野洲市議会は6月、北村氏が住民基本台帳の住所としている市内の賃貸マンションを「生活の本拠としていたとは認められない」とする委員会報告について、本会議で3分の2以上が賛成。北村氏は同28日に失職したが、これを不服として7月、県知事に市議会の決定の取り消しを申し立てた。

自治紛争処理委員の意見を踏まえた知事の裁決では、北村氏の生活拠点が市内外に複数存在し、いずれか一つを本拠と判断することは困難だと指摘。市内の賃貸マンションは「唯一の起臥(きが)寝食の場所とまではいえないものの、一部補われる形で一定の生活実態があったと認められる」とし、市議会の決定を違法と結論づけた。

北村氏は4日、「言葉にならないくらいに安堵(あんど)しています」と涙ながらに語った。今後、名誉毀損(きそん)など法的措置を検討するという。野洲市議会の矢野隆行議長は「県の結果を粛々と受け入れることしかできない。本人と面談し、復職に向けた手続きを進めたい」と話した。(真田嶺、北川サイラ)

|

●議員資格なし、全会で一致 滋賀・野洲の特別委

2018年06月20日 23時20分

滋賀県野洲市議会は20日、北村五十鈴議員(自民創政会)の居住実態の有無を調べる「資格審査特別委員会」を開き、市議選の立候補時に生活本拠が市内になく、議員資格を有しないと全会一致で決めた。6月定例会会期末の28日までに調査報告書を提出し、同日の本会議で可決されれば北村議員は失職する。

議員6人で構成する同特別委は、「北村氏の生活本拠地は市内にない」とする発議を受けて3月に設置された。4月には地方自治法第100条に基づく「百条委員会」となり、昨年4月~今年3月の居住実態について、電気やガス、水道の使用量などを分析し、北村議員の証人尋問を行った。6回目となるこの日の委員会で、全会一致で資格なしと決定。調査報告書をまとめるとした。

28日の本会議では、委員長報告の後、討論し採決が行われる見通し。地方自治法の規定では、本人を除く出席議員の3分の2以上が議員資格なしと判断すれば即日失職となる。北村議員は2013年に初当選。昨年10月に再選し、現在2期目。

■=野洲市議会議員失職問題=

滋賀報知 30年7月5日(木) 第18159号

【野洲】 野洲市議会は6月28日の本会議で、「北村五十鈴議員(62)=自民創政会=は市内に居住実態がなく被選挙権がなかった」とする資格審査特別委員会(百条委員会)の報告書を出席議員17人のうち、3分の2を上回る12人が賛成して可決し、地方自治法に基づき、北村氏は失職した。北村氏は、決定を不服として、早ければ明日6日にも、三日月大造知事に審査申し立てを行う。(石川政実)

特別委「市内に居住実態ない」 北村氏「市内の友人宅で静養も」

公職選挙法では、市議の被選挙権について告示日前3か月以上の間、市内に生活の本拠である住所を有していなければならないと定めている。

北村氏は昨年10月の市議選で再選を果たしたが、「市内の届け出住所での居住実態がない」との市民からの投書が問題になり、3月に資格審査特別委員会が設置された。

同委員会では、昨年4月から今年3月まで、北村氏が生活の本拠としている市内のマンションにおける電気・水道・ガスの使用量を調べたところ、昨年4月から今年1月までの電気使用量は月平均58キロワット時(一人暮らしの女性の平均使用量の約4分の1)、昨年4月から同年10月までのガスの使用量はほぼゼロ、水道使用量は同年3月から9月までの6か月間、同年11月から今年1月までの2か月間もゼロとなっており、市議選の告示日前3か月以上の間に居住していたとは認められないとし、昨年12月まで知人の草津市のマンションの一室を仕事場としていたところに北村氏が居住していたと推定した。

これに対し北村氏は「公務やボランティア活動が忙しく野洲市のマンションにいるのは午前1時ごろから同5時までが多く、寝起きがほとんどだった。

とくに昨年5月から体調をこわし、7月には手術しており市内菖蒲(あやめ)の友人宅に泊まって静養することが多かった。草津市のマンションで寝泊まりはしていない。それなのに、なぜ同マンションに居住していたと断定するのか」と反論。

また同氏は「食器の洗い物やシャワーなどにはガス給湯器を使っているが、マンションの風呂は使わず、ほとんど銭湯などを利用していた。また水道使用量がゼロになっているが、実際は小数点以下ながら使用量があり、風呂には使わなかったものの、歯を磨いたり、顔を洗ったりしていた」と弁明した。

「下着は何着もっているかなど、調査委員会はあまりに無神経な質問を行っており、極めて遺憾だ。居住実態を調査するのであれば、昨年7月から告示日までの光熱水費(使用量)とすべきで、また近隣の住民の聞き取りなども行うべき」と指摘する。

なお北村氏は明日6日にも、決定を不服として三日月知事に審査申し立てを行う予定だ。申し立てが受理されれば、知事は90日以内に裁決することになる。

|

●≪大阪・羽曳野市議が失職「市内で生活本拠なし」ガス使用全くなく… 市議会議決≫

産経 2018.5.22

◆ 大阪府羽曳野市議会は22日の臨時議会で百谷孝浩議員(37)=無所属=に「市内に生活本拠がなく、被選挙権はなかった」と議決、百谷氏は失職した。

公選法は市町村議会の被選挙権について、区域内に引き続き3カ月以上住所を置くと定めている。

▼ 百谷氏は隣接の藤井寺市に家族を残し、昨年5月に羽曳野市に転居。昨年9月に初当選したが、百谷氏に市内での生活実態がないとの情報が寄せられ、議会が調査していた。

議会は昨年5月末から10月上旬までガス使用が全くないなど、生活本拠は藤井寺市にあったと結論付けた。

百谷氏は大阪維新の会公認で立候補し、初当選。昨年12月に議員辞職勧告され、離党していた。

●北杜市議会が流会!議員資格議案廃案に

@Yamanashi 山梨県のニュース&トピックス 2018年6月30日

北杜市議会が28日、6月定例会で市議の議員資格の適合に関する議案をめぐって混乱し、採決できずに流会に。2016年11月の市議選で初当選した藤原尚氏(59)について、「居住実態がなく議員資格がないのでは」という市民の指摘を受け、3月に特別委員会を設置。特別委員会は「議員資格を有する」と判断。同日、特別委員会から報告を受け、審議、採決する予定だったが、一部の傍聴人からの発言が相次いだことなどから休憩に入り、再開しないまま流会に。議案は廃案に。

◆議員資格議案廃案に 北杜市議会

5ch 2018/07/01

06月29日 13時06分 NHK 山梨 NEWS WEB https://www3.nhk.or.jp/lnews/kofu/20180629/1040003015.html

北杜市議会で居住実態に疑念があると指摘を受けた男性議員の議員資格の有無に関する議案が28日に審議されましたが、議員の発言をめぐり議場は混乱し、採決されないまま議案は廃案となりました。

北杜市議会は、おととし初当選した藤原尚議員について「居住実態がなく議員資格がないのでは」という市民の指摘を受け、ことし3月、特別委員会を設置しました。

委員会では水道の使用量が4か月間、0立方メートルでガス料金も1年と5か月間で6300円余りだったことに対し、議員が「家族は韮崎市で暮らし、自宅では寝泊まりのみでトイレは畑で済ますなど水道やガスを節約していた」などと説明し、委員会は最終的に「居住を認め議員資格はある」とする結論をまとめていました。

28日は委員会報告受けて、本会議で議員資格の有無に関する議案が審議されましたが、委員会で証言した市民の個人情報に関する藤原議員による発言をめぐり傍聴人が抗議し、議場が混乱しました。

議会は深夜0時で流会となり議案は採決されないまま廃案になりました。

藤原議員は「委員会で説明したとおり市内に居住している。議場での発言については謝罪するつもりだったが、混乱が続き、できなかった」と話していました。

●水道利用がほとんどないのは「畑で用を足したから」?居住実態で大紛糾

アゴラ 2018年07月01日都議 音喜多 駿

●水道使用量が年8ヶ月ほぼゼロ→トイレは畑でするから、で納得する市議会だとしたらどう感じますか?

北杜市議会議員 池田やすみち 2018年06月19日

●滋賀県野洲市で住民投票告示 市民病院計画の賛否問う 予算案6度の否決受け

産経 2017.11.19

滋賀県野洲市がJR野洲駅南口での建設を目指している市民病院計画の賛否を問う住民投票が19日、告示された。投票は26日に行われる。投票率が5割に満たない場合は住民投票を不成立とし、開票されない。

平成23年から始まった病院計画は、建設予定地を駅前とすることの是非などをめぐり、市議会で賛否が拮抗(きっこう)。これまでに関連予算案が6度否決されるなど混迷が続き、市民の意向を直接問おうと、住民投票の実施が決まった。

投票は26日午前7時~午後6時、市内25カ所で行われる。期日前投票は20~25日の午前8時半~午後8時で、市役所本館1階の第1会議室と中主防災コミュニティセンターの2カ所。住民投票が成立した場合の開票は、26日午後7時15分から同市総合防災センター。

住民投票の資格者は4万1404人(18日現在)。

●市民病院巡る住民投票、情報提供に慎重 滋賀・野洲

京都 2017年11月17日

JR野洲駅南口での野洲市民病院計画の是非を巡る住民投票(19日告示、26日投開票)で、市や市選挙管理委員会が情報提供に慎重になっている。市は「計画を推進する側の市が中立の立場に立って積極的に情報を出すのは難しい」と説明。市選管も比較対照する案がないという理由で、住民投票広報で賛否の比較などは盛り込まないという。

住民投票は「野洲駅南口市有地に市民病院を整備することについて」を問う。市条例では、投票率が50%に達しないと開票されず「(市選管は)告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供する」と規定している。

住民投票実施は9月20日の市議会で可決。市は11月発行の「広報やす」で、投開票の日時など実施を周知する情報だけを2ページにわたって掲載した。山仲善彰市長は「病院事業の内容や必要性など市の今の政策を訴えることは公平性を欠き、市職員が関わるのは地方公務員法に抵触するというのが顧問弁護士の判断」と話す。市民からの個別の質問については職員が業務として対応する。

市選管はA3判の住民投票広報を制作し、20日から新聞折り込みや郵送で各世帯に配布する。表面では住民投票の実施を周知し、裏面では病院の概要や基本計画にある理念や役割、過去の野洲病院支援の経過などを説明するほか、イメージ図などを掲載した。賛否双方の病院に対する評価や意見などの比較は取り上げないといい「現在の計画と比較できる対案がなく、客観的なデータだけにとどめた」と説明する。

2015年に市役所本庁舎の位置を問う住民投票を実施した高島市では、住民投票広報に「現庁舎の改修および増築」と「今津町今津への新築移転」の二つの選択肢の比較表を掲載し、概要や市民サービス、建設費などの13項目で市民が見比べられるようにした。

計画に反対する「野洲市病院整備事業を考える会」の山川晋代表(65)は「情報が少ないと、市民が住民投票に興味を持てなくなるのでは。開票されない事態になることが心配だ。ビラ配りや街宣活動で、自分たちもしっかりと情報提供をしていかなければ」と話す。(堀田真由美)

●野洲市議会の請求に基づく 野洲駅南口市有地に市民病院を整備することの住民投票を実施します

広報やす 2017.11

私たちの暮らしに関わる市政の方向を決める大切な住民投票です

投票率が50%未満の場合住民投票は成立せず開票は行いません。

みなさん棄権することなく必ず投票しましょう

【投票日時】平成29年11月26日㈰ 午前7時~午後6時

★ ○ 野洲市住民投票条例 平成21年12月22日 条例第34号

(趣旨) 第1条 この条例は、野洲市まちづくり基本条例(平成19年野洲市条例第26号。以下「基本条例」という。)第22条第3項の規定に基づく住民投票の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。・・・(略)・・・

● 住民投票は不成立となりました (投票情報)

野洲市公式WEB

・・・(略)・・・投票率 48.52 %

※今回の住民投票は、投票者総数が投票資格者数の2分の1に満たなかったため、野洲市住民投票条例第18条の規定により、不成立となりました。 |

| Trackback ( )

|

先日、名古屋で消防デジタル無線談合の住民訴訟の弁護団会議があった。来週も続けてある。

その次の週は、裁判の第2回目で、「弁論準備」というラウンドテーブルが裁判所で行われる。6件の訴訟を2グループに分けての調整。

8月17日の第一回弁論の様子を全国市民オンブズマン連絡会議の事務局が報告してくれているので、今日は、そこにリンクし、関連部をコピペしておく。「傍聴席は、6消防本部関係者でいっぱい 一般傍聴席は2席しかなかった」という異様な状況。私は原告当事者だから、法廷の中に入ったので大丈夫だったけど・・・

私自身は行政訴訟を50件以上やってきた。9割以上は本人訴訟で自分で進めた。今回は、弁護士の皆さんにお願いしているので、ちょっと気楽なところもある。

なお今朝は18度。ウォーキングは気持ち良かった。昨日10月4日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数6,133 訪問者数1,456」だった。

今日は、朝から、明日からの名古屋での選挙講座のレジメの仕上げの修正作業。それを済ませてから、今、ブログをまとめた。

●全国市民オンブズマン連絡会議/岐阜県内6消防本部消防デジタル無線談合一斉住民訴訟 弁論 8月19日

18/10/15(月)13時半~14時半 弁論準備(非公開)

18/10/16(火)13時半~14時半 弁論準備(非公開)

★ 全国市民オンブズマン連絡会議 談合問題分科会ページ

●消防無線デジタル化談合 愛知でも損賠請求求めて提訴/2018.8.9 1 産経新聞

●消防無線談合で市議 賠償求めるよう提訴/尾三消防組合に対し/2018年08月10日 読売新聞

●神戸市、消防無線談合業者を提訴へ 違約金1億円超求め/2018/3/14 神戸新聞

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

● 全国市民オンブズマン連絡会議

岐阜県内6消防本部消防デジタル無線談合一斉住民訴訟 弁論 8月19日

18/8/17に「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」と「名古屋市民オンブズマン」が岐阜県内6消防本部に対して提訴した、消防デジタル無線談合の損害賠償請求を求める住民訴訟の弁論が岐阜地裁で開かれました。

36名の傍聴席は、6消防本部関係者でいっぱい。記者席6席を除くと、一般傍聴席は2席しかありませんでいた。

原告2名と弁護士4人、相手方弁護士ら関係者11人は、法廷の柵の中に座りました。

18/8/17までに、相手方から書面が提出されました。その中で、山県市が5/24に、下呂市が7/4に業者に損害賠償請求をしていたことが判明しました。

裁判自体は6件順番に開かれましたが、それぞれ1分程度。弁論終了後に非公開の弁論準備を行う、というものでした。

合計6分で裁判は終わり、傍聴者と記者は法廷を離れました。その後、弁論準備が行われ、次回以降の期日(弁論準備 非公開)を日程の都合上2つに分けることが決まりました。

・18/10/15(月)13時半~14時半 弁論準備(非公開)

・18/10/16(火)13時半~14時半 弁論準備(非公開)

次回弁論準備までに、原告は主張の整理を行うことにしました。

契約主体が沖電気ではない6件のうち、2件はすでに自治体が損害賠償請求を行っています。

それぞれ主張に矛盾がでるのではないかなどを今後追及する予定です。

|

★ 全国市民オンブズマン連絡会議 談合問題分科会ページ

2018年08月18日 08:03 岐阜地裁

消防救急無線談合の住民訴訟 2組合と4市争う姿勢

https://www.gifu-np.co.jp/news/20180818/20180818-66555.html

2018年8月17日 17時49分 中日新聞

岐阜の6消防本部側、争う姿勢 救急無線談合訴訟

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2018081701001713.html

2018年8月17日 / 17:51 ロイター

岐阜の6消防本部側、争う姿勢

https://jp.reuters.com/article/idJP2018081701001734

|

●消防無線デジタル化談合 愛知でも損賠請求求めて提訴

2018.8.9 1 産経新聞

◆ 消防救急無線システムのデジタル化に伴う入札談合を巡り、加藤芳文愛知県みよし市議が9日、受注業者らに5460万円の損害賠償を請求するよう、同市と周辺自治体でつくる尾三消防組合に求める訴訟を名古屋地裁に起こした。

訴状によると、沖電気工業(東京)と同社の特約店TTK(名古屋市)による指名競争入札の結果、消防組合は平成24年3月、TTKと施設整備事業の契約を締結。だが沖電気の独禁法違反(不当な取引制限)が認定され、工事代金2億7300万円の20%が損害に当たると主張している。

公正取引委員会は昨年2月、関連機器の入札で談合を繰り返したとして、独禁法違反で沖電気工業など4社に総額63億円の課徴金納付を命令。

加藤市議は今年5月、住民監査請求したが、却下されていた。

談合を巡っては、岐阜県の住民も5月、計約3億9千万円の損害賠償を請求するよう、県内の6消防本部を管理する自治体に求める訴訟を岐阜地裁に起こしている

●消防無線談合で市議 賠償求めるよう提訴/尾三消防組合に対し

2018年08月10日 読売新聞

(略)▼加藤市議は住民監査請求したが、同組合の監査委員が棄却していた。

提訴後、名古屋市内で記者会見した加藤市議は「価格のつり上げによる被害者は住民だ」と述べた。同組合は「訴状が届いておらず、コメントできない」としている。

●神戸市、消防無線談合業者を提訴へ 違約金1億円超求め

2018/3/14 神戸新聞NEXT

神戸市消防局の消防救急無線のデジタル化工事を受注した沖電気工業(東京)が、同市以外の工事入札で公正取引委員会から談合を認定されたのは契約違反に当たるとして、同市が同社に違約金約1億2500万円を求め訴訟を起こす方針を固めたことが13日、分かった。近く関連議案を市会に提出する。

同市消防局のデジタル化工事は2010~11年に同社が約12億5千万円で受注した。公取委は17年2月、同社を含む5社が全国の消防救急無線デジタル化に伴う入札で談合を繰り返したとし、うち4社に計63億円の課徴金納付を命じた。

神戸市と沖電気の契約時期は、公取委が同社に課徴金納付を命じた対象期間(11年4月~14年4月)より前に当たる。ただ公取委が談合の合意は09年12月からあったと認定していることから、市は同社との契約の「違法行為が明らかになった際は契約金の10%を支払う」という部分に該当すると判断。1月に違約金を請求したが、同社は応じなかったという。

市によると、一連の談合を巡る自治体の訴訟は全国で例がないという。沖電気工業は「正式な連絡がないのでコメントできない」としている。(若林幹夫)

| Trackback ( )

|

昨日午後、岐阜県内の消防デジタル無線談合に関して、6つの自治体や消防組合側を相手に住民訴訟を岐阜地裁に提訴した。

テレビのニュースでよくある、歩道を歩いてから裁判所の玄関に入っていくところも映る。テレビカメラが3社。

その後の記者会見も、各紙の記者らやテレビカメラやリポーター。

今日は、紙版の新聞を集める。とりあえずは、昨日の朝日の朝刊の大きなまとめ記事を記録しておく。

それから、先週になって、業者に請求したと発表した山県市のネットデータにリンク。「内容証明郵便にて発送」とあるけれど、単に「返してよ」と言っただけのことで、法律的な効果は無い。だから、相手が「返します」といっても「何年も無視」され続ければ、いずれ時効になってしまうことをストップする効果は無い。裁判を起こして「返せ」とする以外にない。

私たちの住民訴訟は、監査結果を受けてから1カ月以内に提訴しないと期限切れ。だが、提訴すれば、それで時効は止まる。

この後、行政がどうしていくかが興味深い。

行政訴訟は、「被告の行政」に「業者が補助参加人」と申し立てて被告と同じ立ち位置で訴訟を進めることが少なくない。

今回の事件は、どこも「自治体がは返してほしい気持ちはある」というのだから、「返す必要はない」という業者とは利害も立場も逆。

「被告である行政」が「業者が被告の補助参加人として一緒に訴訟を進める」との申し出があった時、どうするのだろう・・・裁判長はどうするのだろう・・・・多数の行政訴訟をやってきたけれど、初めてといっていい「被告周辺の構図」。

なお、今朝の気温は17度ほど。快適にウォーキングしてきた。

このブログへの昨日のアクセス情報は「閲覧数3.582 訪問者数1,313」だった。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●岐阜)談合の違約金、なぜ請求できない?

朝日 2018年5月28日 山下周平

リポート 岐阜 /2018年(平成30年)5月28日(月) リポート 岐阜 /2018年(平成30年)5月28日(月)

談合違約金に消防本部及び腰

全国の自治体が発注した消防救急デジタル無線=一=の入札で談合が繰り返された問題で、市民団体が28日、県内の6消防本部を相手取り提訴する。談合が認定された事業にもかかわらず企業に違約金を求めない消防本部に業を煮やした格好だ。なぜ請求しないのか。

市民団体「代理店にあたり請求必要」

消防本部「契約企業、明白な証拠ない」

市民団体「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」などは県内の6消防本部に対し、契約金額の2割(計約3億8千万円)の損害賠償を企業側に支払うよう求める住民訴訟を起こす。談合によって高額な契約金を支出したことを問題視した住民監査請求が棄却されたためだ。

17年2月、NEC、OKI、日本無線、日立国際電気(いずれも東京)、富士通ゼネラル(川崎市)の製造販売業者5社の談合を認定。このうち4社に対し、独占禁止法にもとづく課徴金納付命令を出した。

各消防本部が結んだ契約には、契約企業側に談合が認定された場合、違約金を請求できる条項が盛り込まれていた。しかし、6消防本部が直接契約したのは、談合が認定されたOKIではなく、取引関係にあった岐阜市内の電気通信会社。

このため違約金の請求に踏み切れないでいた。

県民ネットワークなどは今年3月、各消防本部に対し契約企業への違約金請求を求める住民監査請求をした。直接OKIと契約していた羽島郡広域連合は違約金を請求し、4月に3276万円の支払いを受けた。

一方、6本部は今月、住民側の請求を棄却した。監査結果によると、直接契約した岐阜市の企業は、談合を認定されていないため、違約金を請求する「明白な証拠がない」などとした。

公取委は昨年の談合認定で、5社が行った談合の中に「代理店などに落札させる」ケースがあるとした。

県民ネットワークの代表、寺町知正さん(64)は「談合が認定された5社が直接の契約先になっていないケースは全国各地にある」と指摘する。「(岐阜市の企業は)まさに代理店にあたり、談合の認定がされなくても、消防本部は違約金を請求する必要がある」と訴える。

山県市は損賠求める

そんな中、請求へ重い腰を上げる自治体も出てきた。山県市は氾一日、岐阜市の企業が「代理店など」に該当し、「市は損害を被った」とした監査結果を受け、同社とOKIに対し、約3200万円の損害賠償を求めた。

寺町さんは「公取委の決定から1年以上、自治体は請求に動かずにこの問題を放置していたが、ようやく自ら一歩を踏み出した」と評価。「ほかの自治体へ広がることを期待する」と話した。

今回、6消防本部が住民監査請求を棄却したことについて、OKIは「コメントする立場にない」としている。

■消防救急デジタル無線 消防車や救急車、現場で活動する消防隊員と本部などを結ぶ通信手段。従来のアナログ方式では難しかった部隊ごとへの個別指示などを出しやすくするためのチャンネル増や搬送患者の個人情報流出防止などを目的に、2010年度から全国でデジタル化か進められ、16年5月に完全移行した。

(山下周平)

|

●平成30年度プレスリリース資料 2018年05月24日更新

沖電気工業株式会社及び中央電子光学株式会社に対する損害賠償の請求につい て【平成30年5月24日】(PDF:92.91 KB )

報道関係者各位 山県市 平成 30 年 5 月 24 日

沖電気工業株式会社及び中央電子光学株式会社に対する損害賠償の請求について

山県市(市長 林宏優)は、平成 24 年 9 月 25 日に締結した「消防救急デジタル無線施設整備工事」の入札に関し、「談合その他不正行為があった場合の違約金等」に基づき、損害賠償を請求しました(平成 30 年 5 月 24 日に内容証明郵便にて発送)。

これは、「消防救急デジタル無線施設整備工事」の工事請負契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為に係る公正取引委員会の審決の確定があったため、違約金を沖電気工業株式会社と中央電子光学株式会社に対して請求するものです。

なお、請求額の算出根拠は、請負代金額 164,115,000 円に対し、工事請負契約約款第 47条の 3 第 1 項に基づき、違約金として請負代金額の 10 分の 1 に相当する額及び、第 2 項に基づき、違約金(違約罰)として請負代金額の 10 分の 1 に相当する額の合計 32,823,000

円であり、2 社に対して連帯で請求しました。

|

各自治体の監査結果がでているであろうページにリンク(出ていないところもある)

● 18/5/1 中津川市住民監査請求に係る監査結果

● ・18/5/1 揖斐郡消防組合 住民監査請求について

● ・18/5/2 中濃消防組合職員措置請求に係る監査結果の公表

● ・18/5/2 下呂市住民監査請求に係る監査結果

● ・18/5/2 山県市職員措置請求書に係る監査結果

● ・18/5/8 岐阜市消防救急デジタル無線装置の売買に係る措置請求

| Trackback ( )

|

3月に岐阜県内で一斉に住民監査請求した消防デジタル無線談合の案件。7件のうち6件が実質は現状追認ともいうべき「棄却」。

とうてい納得できないので、地方自治法242条の2の定め(※)に従って、今日岐阜地裁に住民訴訟を提訴することとなった。

消防デジタル無線談合に関しては、「全国初」で、しかも「県内一斉の住民訴訟」 ということは他の案件でも極めて希なやり方、その金額は、6件(市もしくは組合)合計で「3億8825万6400円を返させよ」。

今日は、先日、記者クラブに案内した文書の「文字データ」とPDF版をネットに載せておく。

今朝の朝日の朝刊・県内版には経過をまとめた記事がド-ンと大きく載っている。

(※)地方自治法242条の2の要点・・「監査委員の監査の結果に不服があるとき、訴訟は結果の内容の通知があった日から30日以内に裁判所に対し、違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。怠る事実に係る相手方に損害賠償の請求をすることを当該普通地方公共団体に対して求める請求」

なお、今朝の気温は18度ほど。快適にウォーキングしてきた。

このブログへの昨日のアクセス情報は「閲覧数2.818 訪問者数1,239」だった。

人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

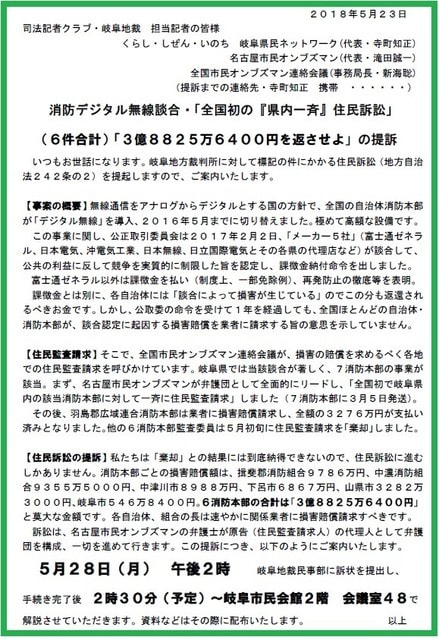

司法記者クラブへの案内文

2018年5月23日

司法記者クラブ・岐阜地裁 担当記者の皆様

くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク(代表・寺町知正)

名古屋市民オンブズマン(代表・滝田誠一)

全国市民オンブズマン連絡会議(事務局長・新海聡)

(提訴までの連絡先・寺町知正 携帯 ・・・・・・)

消防デジタル無線談合・「全国初の『県内一斉』住民訴訟」

(6件合計)「3億8825万6400円を返させよ」の提訴

いつもお世話になります。岐阜地方裁判所に対して標記の件にかかる住民訴訟(地方自治法242条の2)を提起しますので、ご案内いたします。

【事案の概要】無線通信をアナログからデジタルとする国の方針で、全国の自治体消防本部が「デジタル無線」を導入、2016年5月までに切り替えました。極めて高額な設備です。

この事業に関し、公正取引委員会は2017年2月2日、「メーカー5社」(富士通ゼネラル、日本電気、沖電気工業、日本無線、日立国際電気とその各県の代理店など)が談合して、公共の利益に反して競争を実質的に制限した旨を認定し、課徴金納付命令を出しました。

富士通ゼネラル以外は課徴金を払い(制度上、一部免除例)、再発防止の徹底等を表明。

課徴金とは別に、各自治体には「談合によって損害が生じている」のでこの分も返還されるべきお金です。しかし、公取委の命令を受けて1年を経過しても、全国ほとんどの自治体・消防本部が、談合認定に起因する損害賠償を業者に請求する旨の意思を示していません。

【住民監査請求】そこで、全国市民オンブズマン連絡会議が、損害の賠償を求めるべく各地での住民監査請求を呼びかけています。岐阜県では当該談合が著しく、7消防本部の事業が該当。まず、名古屋市民オンブズマンが弁護団として全面的にリードし、「全国初で岐阜県内の該当消防本部に対して一斉に住民監査請求」しました(7消防本部に3月5日発送)。

その後、羽島郡広域連合消防本部は業者に損害賠償請求し、全額の3276万円が支払い済みとなりました。他の6消防本部監査委員は5月初旬に住民監査請求を「棄却」しました。

【住民訴訟の提訴】私たちは「棄却」との結果には到底納得できないので、住民訴訟に進むしかありません。消防本部ごとの損害賠償額は、揖斐郡消防組合9786万円、中濃消防組合9355万5000円、中津川市8988万円、下呂市6867万円、山県市3282万3000円、岐阜市546万8400円。6消防本部の合計は「3億8825万6400円」と莫大な金額です。各自治体、組合の長は速やかに関係業者に損害賠償請求すべきです。

訴訟は、名古屋市民オンブズマンの弁護士が原告(住民監査請求人)の代理人として弁護団を構成、一切を進めて行きます。この提訴につき、以下のようにご案内いたします。

5月28日(月) 午後2時 岐阜地裁民事部に訴状を提出し、

手続き完了後 2時30分(予定)~岐阜市民会館2階 会議室48 で

解説させていただきます。資料などはその際に配布いたします。 以上

|

| Trackback ( )

|

|

|