政府関係でここのところ注目されていることの一つが「事業仕分け」。

民主党が国の事業の見直しのために、衆参議員らで作る3チームで整理していくことになった。

当初、32人。一期目の人が何人かいて「新人で大丈夫??」との懸念ももった。

最初の仕事の開始した日の昼、「1期目を外せ」との旨のお達しが回って、中断。やっと再開の方向に。

ところで、「事業仕分け」は、もともと「構想日本」という団体が提案して進められてきた。(このブログの最後にリンクしておく)

市議会議員をしながらこの「仕分け人」をやっている友人もいる。

和光市事業仕分けに思う/2009,10,18, Sunday

公式Webのトップページ たかば とくこ

先日25日の 自治ネットの会議 ◆秋の合宿/三重県大台町・奥伊勢フォレストピア の後、いくつかの自治体の仕分けの資料を拝見した。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

5位、6位あたり

●日本が変わる:必要か不要か、担当は民間か行政か「事業仕分け」 ムダ根絶の切り札

毎日新聞 2009年10月14日 東京朝刊

<世の中ナビ NEWS NAVIGATOR>

◇「構想日本」が提唱、37自治体実施

鳩山政権が「無駄遣いの根絶」を目指して新設した「行政刷新会議」の事務局長に、「事業仕分け」による行政改革を提唱するシンクタンク「構想日本」の加藤秀樹代表が就任した。事業仕分けは、政策の要不要や、自治体が行うべきか民間に任せるべきかなどを、公開の場で議論する仕組み。これまで蓄積されてきた無駄削減や財源捻出(ねんしゅつ)のノウハウが、国政でどこまで活用できるのか注目が集まっている。【寺田剛、谷川貴史】

「市の税金でお祝いすることが、お年寄りにとって幸せなのか」。今月3日、山梨県都留市役所の会議室で開かれた事業仕分けの検討会。70歳以上の市民に1人1000円相当を支給する「敬老会補助金事業」(予算160万円)の概要を市の担当者が説明すると、県内外の行政職員や公募で参加した市民ら計5人の「仕分け人」から批判が相次いだ。約30分で議論して多数決を採った結果、敬老会事業は「不要」と結論づけられた。

事業仕分けは構想日本が02年から地方自治体と共同で実施しており、これまでに計37の県や市などが参加した。行政経験者らでつくる「仕分け人」が自治体から事業説明を受け、その事業が必要か不要かを判断。必要なら、民間か行政(国、都道府県、市町村)のどこが担当すべきかを公開の場で議論する。

3日の都留市の検討会では、対象となった9事業のうち敬老会事業と、衛生害虫駆除事業を「不要」と判断した。同市は事業仕分けを導入した07年度に1100万円の経費(当時の市予算総額は約130億円)を削減。05年度から続けている滋賀県高島市の場合、4年間で約2割の予算節約に成功した。

仕分けを導入した自治体職員からは「一つの事業あたり30分の議論で判断できるのか」「まるで死刑宣告を聞いているようだ」などの批判もある。しかし、都留市の奈良泰史政策形成課長は「これまで市として『税金を使うべき事業か』という説明ができていなかった」と語り、行政や市民双方の意識改革の必要性を強調する。

◇民主「全政策を検証」

構想日本の加藤代表は6日、行政刷新会議のメンバーが発表された会見で「自治体の事業と、国の事業とでは違うと思うが、今までのノウハウと蓄積を使いたい」と語り、国の予算でも事業仕分けを活用することに意欲を示した。

民主党は、衆院選のマニフェスト(政権公約)で「行政刷新会議で政府のすべての政策・支出を検証する」と宣言。独自政策の財源として13年度に必要となる16・8兆円のうち9・1兆円分を、特別会計も含めた国の総予算207兆円の中から無駄削減で捻出する考えだ。直面する10年度では、新政策に必要な財源は7・1兆円。09年度補正予算の執行停止で賄う3兆円を除いても、4兆円の財源が必要になる。

民主党は衆院選前の今年4~7月、09年度予算の事業仕分けを試験的に実施している。2767事業のうち87事業(合計7099億円)を対象に検討したところ、「廃止」が17、「民間実施」が8、「地方移管」が17などと判定。予算の26%に当たる1847億円を削減可能とした。その経験から、無駄削減の切り札として事業仕分けに期待を寄せている。

霞が関の各省庁からは「国レベルの政策で、事業仕分けが有効に機能するのか」と効果を疑問視する声もある。しかし、慶応大の土居丈朗教授(財政学)は「自民党中心の長期政権で、しがらみのある事業が積み上がっている。一から見直し、不要なものを判断する絶好のチャンスだ」と前向きに評価している。

●<政治 ここが知りたい>行政刷新会議の事業仕分け 国の予算一つずつ精査

東京 2009年10月19日

鳩山政権に新設された行政刷新会議が22日に初会合を開き、2010年度予算の各省の概算要求から無駄を洗い出す作業に着手する。約95兆円に膨れ上がった要求を削り込む切り札は「事業仕分け」だ。 (後藤孝好)

問 行政刷新会議って何をするの。

答 国の予算から、無駄な事業を洗い出す役割だ。それも短期間でね。五年たっても、まだ予算の精査をしていては意味がない。鳩山由紀夫首相は刷新会議を三年程度の時限組織にする考えだ。

問 どんな方法で無駄を見つけるの。

答 各省の事業について、必要性や国がやるべき仕事かどうかなどを一つずつチェックする事業仕分けを行う。行政刷新会議の加藤秀樹事務局長がシンクタンク「構想日本」で取り組んできた。

問 過去の実績は。

答 岐阜県、三重県、横浜市、浜松市など計三十九自治体で実施した。全事業で仕分けに取り組んだ自治体では、平均で予算の一割の事業が不要もしくは民間のやるべき仕事と判断され、無駄の削減に威力を発揮した。

民主党は野党時代の今春、国の〇九年度予算から八十七事業を抽出して仕分けを試し、26%の千八百四十七億円を節約できるとした。廃止すべきだとした中には、岡田克也外相が通産省に勤めていた時に担当として始めた事業も含まれていたよ。

問 すべての事業をチェックできるの。

答 国の本予算の事業数は約三千。仙谷由人行政刷新担当相も「今年は全部はできない」と認めている。象徴的な事業を選んで仕分けすることになるだろう。税金の無駄遣いの温床とされる特別会計も対象にする。

問 刷新会議には、どれぐらい人がいるの。

答 実行部隊の「仕分け人」が不足している。仙谷氏は、急きょ枝野幸男元政調会長ら国会議員約二十人に手助けを求めた。刷新会議は、仕分けの結果を各省の政務三役に伝え、概算要求からの削減を迫ることになる。

問 作業はどんなふうにするの。

答 原則として公開で行う。各省担当者が事業の必要性や効果を説明できるかどうかが問われる。説明がうまいか下手かで、仕分け人の評価が左右される懸念もあるね。

問 国の事業は今より減りそうだね。

答 仕分けは、国と地方のどちらが事業をすべきかという見直しにもつながる。刷新会議は、国から地方に権限移譲を進め、地域主権を実現するためにも、国の事業を点検する意義があると考えている。

●10年度予算:概算要求95兆円超 刷新会議で大なた 事業仕分け、特別会計切り込み

毎日新聞 2009年10月17日

16日に発表された10年度当初予算の概算要求額は過去最大の95兆円超となった。鳩山政権は行政刷新会議での精査で要求額削減を図るとともに、一般会計より規模が大きい特別会計にも切り込むことで財源捻出(ねんしゅつ)をアピールする構え。ただ、年末の予算確定までに母子加算復活や地方交付税増額分の金額が積み上がる可能性があり、予算圧縮には紆余(うよ)曲折がありそうだ。【田中成之、小山由宇、平地修】

「仙谷由人行政刷新担当相のもとで事業仕分けなどを行って削れるものは削る。『不要不急のものが新年度予算にあるんじゃないか』と切り込んでもらいたい。これからまだ戦いは続く」

鳩山由紀夫首相は16日、概算要求について、首相が議長を務め、仙谷氏が副議長を務める「行政刷新会議」が、「政治主導」で大なたをふるう覚悟を示した。仙谷氏も同日の閣議で居並ぶ閣僚を前に「概算要求はあくまで概算要求。これから事業仕分けで中身を精査する」と念を押した。

「事業仕分け」は刷新会議の加藤秀樹事務局長が代表を務めるシンクタンク「構想日本」が、各地の自治体の予算の無駄遣いを見つけるために作った手法。政策の必要性や、自治体が行うか民間に任せるべきか、などを公開の場で議論する。

実際の仕分け作業は民主党の枝野幸男元政調会長が取りまとめ役となり、蓮舫参院議員や中塚一宏衆院議員ら約20人の国会議員と、民間人十数人で担当する見通し。11月末まで作業を続け、12月に本格化する予算編成に反映させる。

刷新会議が前面に出る情勢に各省は神経をとがらせる。公開の会議での検討課題となれば集中砲火を浴びる可能性が高いからだ。財務省主計局はこうした空気を活用。概算要求をめぐる各省とのやり取りでは「『刷新送り』になりますよ」との「殺し文句」を使って要求を取り下げさせる場面もあった。

ある事業官庁の幹部は「刷新会議に出したら、ボロボロにされるのはわかっているから、要求を引っ込めざるを得ない」と嘆く。

鳩山首相が歳出削減の期待を寄せるのが、100兆円以上の規模の特別会計だ。15日の記者団の取材には「特別会計に特に無駄が多いと考えている。一般会計と合わせてトータルとして削減したい」と強調した。

民主党は衆院選で16・8兆円分の独自政策の財源を捻出する予算の「分母」として、「一般会計と特別会計を合わせた207兆円」を掲げ、「予算の総組み替え」を主張。今回の一般会計の概算要求の精査だけでなく、特別会計への切り込みで世論にアピールする方針だ。仙谷氏は16日の民放番組の収録で「大物を中心に洗い出してみる」と、特別会計も含めた見直しを示唆した。

◇各省、予算積極積み増し

「われわれは麻生政権の水ぶくれ予算を批判してきた。原点を忘れず、野党時代の気持ちをもって予算を削減してほしい」。15日の概算要求の締め切りから一夜明けた16日朝の閣僚懇談会で藤井裕久財務相が訴えた。発言の裏には、各省が概算要求策定の過程で、削減どころか積極的に予算を上積みする動きをみせたことがある。

「生活保護の母子加算の復活」や「全国健康保険協会(協会けんぽ)の国庫負担引き上げ」。厚生労働省は概算要求とは別に11項目を、年末までに予算に盛り込むかを検討する「事項要求」として提示した。鳩山政権のマニフェスト(政権公約)に入っていない政策も含まれ、11項目の実現には「1兆円超の予算が必要」(厚労省幹部)という。

・・・ また、今回の概算要求で、国土交通省や農林水産省は公共事業の約15%の大幅減を示したが、ダムや道路など個別の事業の中止や削減額を決めるのはこれから。地方は「地域経済に打撃を与える」と警戒感を高めており、削減対象の具体的事業を示せば強い反発が予想される。【平地修】

◆10年度概算要求で増額、削減された事業と事項要求

・・・・・・

●10年度予算:3班が2週間で事業仕分け実施

毎日新聞 2009年10月21日

●事業仕分け 早くも中断 小沢氏『新人外せ』

東京 2009年10月24日

民主党の小沢一郎幹事長は二十三日、政府の行政刷新会議で不要不急の事業を洗い出す「事業仕分け」を担うワーキンググループから、先の衆院選で当選した新人議員十四人を外すように指示した。これを受け、ワーキンググループは同日、国会内で開いた会合を途中で中断した。

刷新会議は事業仕分け担当の議員を新人以外に差し替えるか、新人を除いた残る十七人で作業を進めることになる。二十六日に予定していた会合も中止となり、事業仕分けは出だしからつまずいた。

週明けのワーキンググループの会合が党主催の新人研修会の日程と重なり、新人議員から「どちらを優先すべきか」などと党国会対策委員会に問い合わせが相次いだ。こうした状況を伝え聞いた小沢氏が指示を出した。

小沢氏は新人議員には選挙区での活動を最優先させる方針で、地元に戻らず作業しなければならない事業仕分け担当への起用に不快感を示した。仙谷由人行政刷新担当相と仕分け作業統括の枝野幸男元政調会長が小沢氏の了承を得ていなかったことが影響したとの見方も出ている。

●事業仕分け人、きょう中に人選=官房長官

時事 2009/10/26-12:33

平野博文官房長官は26日午前の記者会見で、行政刷新会議の下で2010年度予算概算要求の無駄遣いを洗い出す「事業仕分け」に当たる国会議員のメンバーについて「きょう中になんとか決めたい」と述べた。さらに「基本的には2期生以上が入るのが望ましい」として、当選1回の衆院議員はメンバーに含めない考えを示した。

事業仕分けでは、衆参両院の民主党議員32人が21日に初会合を開き、活動を開始した。しかし、経験の乏しい当選1回の衆院議員が14人含まれていることに党側が難色を示し、官房長官を中心に調整している。

●「事業仕分け」の人選、幹部の圧力否定 民主・山岡氏

日経 10.25

●事業仕分け『新人外し』 小沢氏に平野氏 調整不足を陳謝

東京 2009年10月27日

行政刷新会議で「事業仕分け」を担うはずだった民主党の新人衆院議員14人のワーキンググループ参加が、党側の異論で白紙になったのを受け、政府は26日、人選の仕切り直しに着手した。この日予定していたグループの会合も開けず、事業仕分け作業は出遅れた。 (古田哲也)

平野博文官房長官は二十六日午後、小沢民主党幹事長を国会に訪ね、グループの人選について「政府として私の窓口機能、担当閣僚の連携が不十分だった」と陳謝した。

小沢氏は「本当に事業を切り込んでいける態勢をつくるべきだ」と、経験の浅い新人議員は起用すべきではないと主張した。

平野氏がわびたのは、仙谷由人行政刷新担当相や事業仕分け統括の枝野幸男元政調会長が、仕分けグループへの新人起用を党側と事前に調整していなかったからだ。結果としてグループの会合と党主催の新人研修の日程が重なり、小沢氏が研修を優先させるよう党国対に二十三日に指示していた。

小沢氏は記者会見で「プロセスも党が知らない間に進んでいたし、何をするのか内容もよく分からないので、あらためて説明を聞いて相談したい」と政府の対応に不快感をにじませた。

仙谷氏は二十六日夜のBS番組で「人選は一両日中に決めなければならない」と調整を急ぐ考えを示した。平野氏は記者会見で「基本的には二回生以上が望ましい。もっと(民間から)専門家を入れた方がいいのではないか」と述べた。

ただ、当選二回以上の衆院議員も、委員会理事などの役職に就いており、調整が手間取る可能性がある。民間の有識者も即座に選任できる見通しが立っているわけではなく、早期にメンバーを固められるかどうかは不透明だ。

・・・・

事業仕分け 構想日本

構想日本が2002年から行っている行政の「事業仕分け」。

2008年7月現在で26の自治体(28回)で実施しました。事業仕分けを予算編成に反映させた結果、約1割の予算を削減できた具体例もあります。この実績を背景に、この1年間で加速度的に広まり、今年度は12の自治体で実施を予定しています。

●事業仕分けとは?

・実施する自治体職員と「構想日本事業仕分けチーム」(他自治体の職員、民間、地方議員などで構成)が侃々諤々の議論をする

・国や自治体の行政サービスについて、予算事業一つひとつについて、そもそもその事業が必要かどうかを議論

・必要だとすると、その事業をどこがやるか(官か民か、国か地方か)を議論

・最終的には多数決で「不要」「民間」「国」「都道府県」「市町村」に仕分け

・「外部の目」(特に他自治体職員。いわゆる「同業他者」)を入れる

・「公開の場」で議論する(広く案内し誰でも傍聴できる)

・「仕分け人」はボランティア(企業がコンサル業務を行うのではない)

「事業仕分け」をもっと知りたい方はこちら

●構想日本「事業仕分け」の歩み

●「国の事業仕分け」

最も事業仕分けが必要なところは「国」です。

国の「事業仕分け」の最大の意義は、

国の仕事の「そもそもの必要性」を問うことです(=「市場化テスト」や「三位一体改革」といった実施主体の議論の前提)。

2006年5月に制定された「行政改革推進法」や、7月の「骨太の方針」に事業仕分けの実施が明記。それを受けて、2007年11月の「経済財政諮問会議」で国の事業仕分けについて本格議論開始。

-「国の事業仕分け」の軌跡

2008年8月、自民党「無駄遣い撲滅プロジェクトチーム」の河野太郎チームが文部科学省に事業について「政策棚卸し」(事業仕分け)を実施するにあたり、構想日本も全面的に協力。

一般公開のもと、自民党議員に外部有識者(校長や市長経験者、自治体職員など)が加わって議論し、初の国の事業仕分けが実現。

今後は他の省庁でも実施できるよう、さらに働きかけていきます。

事業仕分けドキュメント

・・・・・・・ |

| Trackback ( )

|

政権交代後の来年度予算の概算要求。

しばらく前にまとめられ、膨れていることが指摘された。

何が減り、何が増えたのか、何が削られるのか、国民や行政関係者の関心は高い。

ともかく、民主党は、これからこれを削るために大ナタをふるうことになる。

もちろん、曲折は続くだろう。

そのあたりのことを留めておく。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

5位、6位あたり

●予算削減の対象は「モデル事業」 行政刷新会議が方針 (1/2ページ)

サンケイ 2009.10.16 01:18

予算の無駄遣いを洗い出す政府の行政刷新会議(議長・鳩山由紀夫首相)は15日、平成22年度の概算要求に対する精査で、各省庁が試験的に実施する「モデル事業」予算を主要な削減対象とする方針を固めた。予算全体を対象にした見直しは作業が膨大となり、現在の刷新会議の陣容では困難と判断し、断念する。また、立法府と司法府に配分される予算についても見直し作業を行わないことも決めた。

モデル事業は各省庁が新規施策の有用性を検討するため、対象地域などを指定して先行的に行う事業。刷新会議では「モデル事業の名目のもと、国民のニーズに合致した事業とは到底思えない予算が毎年、計上されている」(会議関係者)と判断しており、事業の要・不要を精査する事業仕分けの手法を用いて見直す。

ただ、農林水産省の概算要求に盛り込まれる農家への戸別所得補償制度のモデル事業は、衆院選の民主党マニフェスト(政権公約)に明記されていたこともあり、この方針の例外とする見込みだ。また、衆参両院や国立国会図書館、最高裁判所など、立法府や司法府に属する予算の精査も見送る。

刷新会議が、予算全体ではなく、モデル事業などに絞って、無駄の洗い出し作業に着手するのは、作業を担う事務局スタッフの陣容が依然貧弱なためだ。

仙谷由人行政刷新担当相は9月末、官僚の公募を公言し、30~40人規模のスタッフが必要との見解を示した。「40人でも一般会計の総額が過去最大規模に膨らんだ概算要求をすべて分析することはできない」(会議関係者)状況で、現時点では、民間シンクタンク「構想日本」代表の加藤秀樹局長以下、辞令が出た官僚らは、30人弱にとどまっている。

苦肉の策として事務局が検討しているのが官僚らの「内部告発」だ。刷新会議の電子メールアドレスや電話番号を明記した新聞広告を出し、無駄遣いを告発するよう呼びかけることも検討している。

仙谷氏は今後、事務局員らが集めた情報をもとに、閣僚から事業ごとの政策目的を聴取し、12月の予算編成までに見直し対象事業を決定、公表する。途中経過を明らかにすることで鳩山政権の透明性をアピールする狙いだが、「同様に予算査定を行う財務省に主導権を握られる」(省庁幹部)との懸念もある。

●予算ムダ遣い、国交・厚労・農水省を重点検証へ

2009年10月17日06時10分 読売新聞

政府の「行政刷新会議」(議長・鳩山首相)は16日、予算の無駄遣いを検証する「事業仕分け」で、国土交通、厚生労働、農林水産3省の事業を重点分野とする方針を固めた。

2009年度補正予算で執行停止額が多い3省は、10年度予算の概算要求でも予算を圧縮できる幅が大きいと判断した。

仙谷行政刷新相は16日、副大臣、政務官らと協議し、同会議の初会合を22日に開き、事業仕分けを担う分科会を三つ設置する方針を確認した。

分科会は国会議員と民間人の計10人程度で構成。民主党の枝野幸男・元政調会長を統括役にすえる。各分科会は「主戦場」の3省を1省ずつ担当する。事業仕分けの対象数は政府の全府省で200~300程度に絞りこむ予定だ。

政府は10年度予算の年内編成を目指しており、刷新会議は12月上旬をめどに概算要求の削減作業を終了させたい考えだ。

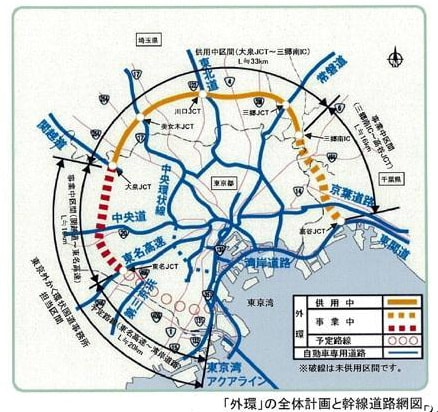

●高速無料化に5千億円 概算要求で国交省方針

朝日 2009年10月15日8時4分

10年度当初予算の概算要求で国土交通省は、民主党がマニフェスト(政権公約)に掲げる高速道路無料化の財源として約5千億円を要求する方針を固めた。渋滞や二酸化炭素(CO2)排出量への影響を見極める社会実験と位置づけ、地域や時間帯を限定した無料化を実施する方向だ。

5千億円は、民主党が全国の高速無料化に必要としている財源(年間1.3兆円)の約4割。無料化対象外としている首都高速、阪神高速を除く全国の高速料金収入(年間2兆円程度)の4分の1に相当する。

大都市部以外の高速料金を休日に限り「上限1千円」とする割引は来年度も継続する方向。それに加え、新たな無料化の社会実験を行う。実験の方法は今後詰めるが、地域や曜日、時間帯などを限定して無料化し、経済効果も含めて影響を検証しながら11年度以降、段階的に無料化の範囲を広げていく方向で検討している。

●概算要求額 過去最大の90兆円超 道路の新規着工、原則凍結

北海道10/15

2010年度予算編成に向けた概算要求について記者会見する前原国交相=15日夜、国交省

政府は15日、2010年度予算編成の概算要求再提出を締め切った。国土交通省が道路の新規着工を原則凍結し、公共事業費を麻生政権下の09年度当初予算に比べて14・2%削減。ただ、各省庁は2兆2554億円の子ども手当創設などマニフェスト(政権公約)に掲げた新規政策を盛り込んだため、一般会計総額は09年度の88兆5千億円を超え、過去最大の90兆円台半ばに達する。

鳩山由紀夫政権で初の予算編成は、暮らしを重視し「コンクリートから人へ」の予算配分の転換を鮮明にしたが、税収の落ち込みなど財源難は深刻。首相は同日、赤字国債の大量発行への国民の反発が強まれば、公約実施を一部断念する可能性があるとの見解を明らかにした。

首相はまた「新規はマニフェストのみ。それ以外の部分は前年度(09年度当初予算)以下と頑張ってもらっている」と強調。地方交付税の大幅上乗せや「エコポイント」の継続など公約以外の政策要望も相次いだが、調整がつかずに金額を明示した要求をやめ、検討を年末に先送りした。

要求に盛り込まれた公約政策の経費は少なくとも計4兆円を超えた。財務省や法務省はこの日の公表を見送っており、政府は全容を16日に明らかにする。

国交省は道路整備について「原則、新規事業は行わない」とし、新規着工路線を決める事業評価の在り方を根本的に見直す考えを明記。同省の要求額は高速道路無料化の試行経費6千億円を盛り込み、2・6%減の6兆1943億円だった。

厚生労働省は、子ども手当を含め14・8%増の28兆8894億円を要求。文部科学省は公立高校の実質無償化で4624億円を要求に盛り込み、農林水産省も農家の戸別所得補償制度のモデル事業で新たに3447億円を計上したため、いずれも省全体の要求額は増えた。国交省のほかに減額したのは外務省などわずかにとどまった。

地方交付税交付金などは一般会計からの繰入額が5・2%増の17兆4337億円、自治体への配分額では0・3%減の15兆7773億円。財務省は経済緊急対応予備費(本年度1兆円)の計上は見送ったが、利払いなどの国債費が22兆円弱に達したもようだ。

●整備新幹線、来年度の新規着工「全くの白紙」 国交相

朝日 2009年10月16日12時29分

前原誠司国土交通相は16日の閣議後の記者会見で、北海道新幹線札幌―長万部(おしゃまんべ)間、北陸新幹線金沢―福井間などの新規着工を目指す、としていた前政権の合意について、白紙撤回する考えを表明した。建設中の区間は当初計画通りの開業を目指すが、来年度中の新たな区間の着工は見送られる公算が大きくなった。

着工が検討されていたのは2区間のほか、敦賀駅(福井県敦賀市)と長崎駅(長崎市)の整備。昨年12月、当時の政府・与党は、これらの区間の着工決定について「早急に完成することを前提に、09年末までに結論を得る」との方針で合意していた。これに対し、前原国交相は「全くの白紙。自公政権の政府・与党合意にとらわれずに整備新幹線のあり方を決めていきたい」と述べた。

10年度当初予算の概算要求では、整備新幹線の予算として09年度当初と同額の706億円を盛り込んだ。北海道新幹線新青森―新函館、東北新幹線八戸―新青森、北陸新幹線長野―金沢、九州新幹線博多―新八代、武雄温泉―諫早の各区間に充てる工事費。

前原国交相は、建設中の区間については「法に基づいて(工事の)完了期間が設けられている」と述べ、計画通りの開業を目指す考えを改めて示した。

●日本が変わる:刷新会議「95兆円」攻防(その1) 奇兵隊VS霞が関

毎日新聞 2009年10月23日

◇事業仕分け、公開で

鳩山政権が「無駄遣い撲滅」の推進機関として新設した「行政刷新会議」の初会合が22日、首相官邸で開かれ、概算要求で95兆円超まで膨らんだ10年度予算の圧縮作業がスタートした。同会議の下には民主党国会議員を中心とする「事業仕分け」チームが置かれ、これまでは利益誘導に奔走することの多かった与党政治家が予算カットの作業に取り組む。完全公開の場で仕分けの対象とされるのを恐れる霞が関官僚の間では「刷新送り」の隠語も流布し始めた。

「『必殺事業仕分け人』という思いを一人一人に持っていただきたい」

行政刷新会議の議長を務める鳩山由紀夫首相は22日の初会合後、各省副大臣と事業仕分けチームのメンバーを首相官邸に集め、語りかけた。

事業仕分けは地方自治体の無駄遣い削減のために、シンクタンク「構想日本」が考案した手法。有識者や住民が公開の場で役所側から事業ごとに内容を聴取し、要不要を判断する。刷新会議のチームは議員32人と民間人十数人が3班に分かれ、1班ごとに3~4省を担当して計240程度の事業を選び、11月末までに結果を刷新会議に報告、予算編成に反映させる。

従来、財務省主計局が独占的に行っていた予算査定作業に政治家が主体的にかかわるのは異例のこと。仕分け作業の統括役、枝野幸男元政調会長は21日の準備会合後、「不幸なことにこの国では政治家が予算をカットすることを長年やってこなかった。その先入観と戦いながら仕事をしなければならない」と述べ、自民党政権時代との違いを強調した。

仕分けに法的根拠はなく、刷新会議からの要請に各省が協力する形となる。国会議員メンバーはボランティアで参加。現地視察などの経費も自己負担となる可能性があり、枝野氏は幕末に長州藩で組織された非正規軍「奇兵隊」になぞらえる。

その奇兵隊との戦いに霞が関の中央官庁は戦々恐々だ。「官僚同士で通用していた理屈が通らなくなる」(議員メンバー)ため、天下り法人への不透明な事業発注などは格好の仕分け対象となりそうだ。

仕分け対象は一般会計に限らず、特別会計も含めた200兆円を超える国の予算の「総組み替え」につなげる狙いもある。会議の副議長を務める仙谷由人行政刷新担当相は22日の記者会見で「独立行政法人や公益法人は政府の何らかの金を相当使っている。事業仕分けを入念に行うことで、独法、公益法人の問題点があぶり出されてくる」と述べ、公的な金の流れ全体に切り込む姿勢を示した。

●日本が変わる:刷新会議「95兆円」攻防(その2止) 財務省と共同査定

毎日新聞 2009年10月23日

◇「刷新送り」脅しも

「主管官庁より、(首相)官邸なり財務省なり、私どもの政治的価値判断が(事業仕分けの結果を)大きく左右する」

仙谷由人行政刷新担当相は19日の記者会見で「査定側」に立つ行政刷新会議と財務省の判断に従うよう各省をけん制した。事業仕分けチームの作業には各省の副大臣や政務官も同席する。鳩山由紀夫首相や藤井裕久財務相は各省の政務三役(閣僚・副大臣・政務官)に「査定大臣」となるよう求めてきたが、概算要求額が95兆円を超え、「要求大臣」と化したとの不満がある。

鳴り物入りで22日に始動した行政刷新会議だが、設置根拠は閣議決定だけで各省を従わせる明確な法的権限はない。当面、10年度予算の事業仕分けに取り組むが、財務省も従来通り全事業を対象に査定を進め、二人三脚の「共同査定」が続く。

財務省主計局が各省との折衝でちらつかせるのが「刷新送り」。予算要求を取り下げなければ刷新会議の仕分け対象にするぞ、との脅し文句だ。概算要求段階でも公共事業の削減などに効果を発揮したとされる。

ただ、これまでに刷新会議に送られた事業に対し、仕分けチームの側には「どれも金額が少ない。政治家の視点で選び直さないといけない」(国会議員メンバー)との不満もある。国会図書館や会計検査院の調査報告なども参考に対象事業を独自に選定する方針だが、財務省の協力なしには難しいのが実情だ。

そこで、仕分け作業に重みを持たせるのが刷新会議の布陣だ。鳩山首相を議長に、稲盛和夫京セラ名誉会長、茂木友三郎・キッコーマン会長、片山善博前鳥取県知事、草野忠義元連合事務局長、シンクタンク「構想日本」代表の加藤秀樹・刷新会議事務局長という民間の大物5人と、菅直人副総理兼国家戦略担当相、仙谷、藤井両氏、原口一博総務相、平野博文官房長官の閣僚5人がにらみをきかせる。

ただ、仙谷氏の当初構想は、公認会計士や地方首長経験者ら実務的なメンバー7人程度が機動的に作業する組織だった。大物メンバー全員が集まる会議を頻繁に開くのは難しいとみられ、当面は仕分けチームの報告を受ける形になりそうだ。

仙谷氏は22日の初会合後、「深い見識と経験に基づく活発な議論が出ていた。追認機関になることは絶対と言っていいほどありえない」と強調したが、特別会計を含む予算の総組み替えという将来目標への道筋をどう描くか。刷新会議の機能強化が課題となる。【田中成之、小山由宇】

◇対象選定が焦点に

藤井裕久財務相は、事項要求を含め、98兆円超規模の概算要求を、90兆円規模へ切り込む意向を示している。政府は年内の予算編成を目指しており、残された時間はわずか。予算の大幅な圧縮には、事業仕分けのフル活用が不可欠になる。行政刷新会議の加藤秀樹事務局長は22日の会見で「(予算の)金額の大小も見直しの視点に含まれる」と述べ、予算規模の大きい事業にも積極的に切り込む意欲を示した。

作業は国会議員らの仕分けチームが約240の事業を対象に実施。23日から順次、聞き取りを始め、週明け以降、対象事業を決める。

公開の場で事業の必要性を議論する仕分けに対し、各省からは「財務省相手の査定と違って、何をどれだけ削られるか見当がつかない」との不安が広がる。文部科学省幹部は対象に「公立学校施設の耐震化、太陽光発電の導入等」(1086億円)や「幼稚園就園奨励費補助」(209億円)などが上がると予想。さらに「厚生労働省の『子ども手当』創設の代わりに、文科省の『幼稚園』を削れと言われそう」(幹部)と、省庁の枠を超えた削減要求への警戒感も隠さない。

国土交通省は、民主党の衆院選政権公約に盛り込まれた「高速道路無料化」の社会実験経費(6000億円)を要求。だが、省内では「額が大きいため、仕分け候補になるかも」との観測が広がる。

前政権では、概算要求、予算案決定など、節目ごとに各省が道路、農業など特定分野で影響力を持つ自民党族議員と綿密に協議。与党政治家は予算の積み上げに走り、削減に動くことはまれだった。

一方、民主党は政権交代を機に党の政策調査会を廃止し、政策決定の仕組みを政府に一元化。事業仕分けチームの国会議員が、各省や業界団体と内々に接触することを禁じることで、族議員化の排除を目指す。【谷川貴史、加藤隆寛、大場伸也】

●事業仕分けWGが始動 26日にも対象決定

2009/10/22 21:26 【共同通信】

政府の行政刷新会議が22日午前に初会合を開いたのを受け、無駄洗い出しのための「事業仕分け」を担う民主党議員の三つのワーキンググループ(WG)が同日、それぞれ国会内で会合を開き、対象事業の選定に着手した。

10年度予算概算要求に盛り込まれた各事業の中から計240程度を選定する方向で、23日には半数を決定し、26日にも全事業を決めたい考えだ。

これに先立ち仙谷由人行政刷新担当相はWGのメンバー約30人を集め、「徹底した歳出削減に尽力してほしい」と要請、関係府省や業界団体など利害関係者との個別の接触を慎むよう指示した。

各WGは23日に財務省の担当者から意見を聴いた上で会計検査院の指摘も参考に事業を選定する。27日以降に各府省から事業内容について具体的な説明を受ける考え。事業選定は議員が進めるが、仕分け作業には民間の有識者らも参加する方向だ。

●行政刷新会議:廃止可能な事業、12月上旬に報告--仕分け部会確認

毎日新聞 2009年10月22日

政府の行政刷新会議(議長・鳩山由紀夫首相)の下で、10年度予算の概算要求圧縮のために「事業仕分け」を行う民主党国会議員のワーキンググループ(WG)の準備会合が21日、国会図書館で開かれた。枝野幸男元政調会長が統括役となり、政府や党の役職に起用されていない衆参32人の民主党国会議員がメンバー。12月上旬に仙谷由人行政刷新担当相に廃止可能な事業を報告し、予算編成に反映させることを確認した。【小山由宇】

●特別会計、公益法人などにメス…刷新会議方針

2009年10月23日03時11分 読売

政府の行政刷新会議(議長・鳩山首相)は22日に開いた初会合で、2010年度予算の概算要求を「事業仕分け」の手法で見直す基準となる「事業見直しの視点」を決めた。

95兆円超に膨れ上がった予算のうち、独立行政法人や公益法人向けの支出のほか、「無駄遣いの温床」との批判が強い特別会計や、随意契約のあり方を重点的に見直す。また、公益性の乏しい事業の廃止など、4原則を定めた。

見直しには、地方自治体で成果を上げた「事業仕分け」の手法を取り入れる。国の予算について、事業そのものの必要性や妥当性から、政府外の人間を入れて公開でチェックするのは初めての試みだ。自公政権で聖域とされてきた事業や支出にもメスを入れることになる。

「見直し基準」では、〈1〉公益性が乏しいなど、事業目的が妥当でない〈2〉目標達成の見込みがないなど、手段が有効ではない〈3〉他に低コストの手段があり、効率が悪い〈4〉直ちに実行すべき緊要性がない――の4条件のいずれかに該当する事業は、廃止を含めて再検討するとしている。随意契約については「合理的な理由がないものは見直す」とした。

・・略・・・

| Trackback ( )

|

今年の4月に名古屋市長に就任した河村たかし氏。

市長の公約の実現を阻む議会との対立が高じてきている。

先週、議員報酬の引き下げや議員定数の半減を目指すことも表明。

昨日の新聞には、市民サイドが議会のリコールをする方向が明らかにされた。

報道 「議会内には『議会が定数削減条例案を否決すれば

一層解散への流れを作りやすくなる。

定数削減は解散に向けたツールではないか』(ベテラン議員)との分析もある」

政党としては民主党が与党のはずだけど、そこが反対していることで、市長周辺は出直し選挙で河村支持議員を増やすことも目論むらしい。

まだまだ、せめぎ合いが続きそうな名古屋。

注目され続けるのだろう。

なお、河村氏が総務相(省)の顧問に就くと報道されている。

(関連) 2009年4月13日

⇒ ◆名古屋市長選がスタート/マニフェストにリンク/大物応援 続々

4月21日

⇒ ◆河村リード・名古屋市長選/小沢氏は民主公認勝利を続投のお墨付きに

4月26日

⇒ ◆麻生首相が怯える名古屋弁の河村たかし/市長になったら・3候補それぞれ

5月1日

⇒ ◆河村たかし名古屋市長/初登庁で裏金の再調査を指示/政治信条は?

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

5位、6位あたり

●名古屋市減税:また継続審議に 河村市長は議会の対応批判

毎日新聞 2009年10月14日

名古屋市議会の財政福祉委員会は13日、市民税10%減税の基本条例案を継続審議とすることを決めた。14日の本会議で議決するが、議会は6月議会に続き賛否の判断を避けることになった。河村たかし市長は11月議会に減税の細部を盛り込んだ本条例案を提出し、基本条例案を取り下げる見通しだ。

委員会には住田代一副市長が出席し、必要財源額が当初見込まれた約238億円から約161億円に縮小し、それに伴い15%を目指していた扶助費の削減率を3%に圧縮することなどを説明した。

しかし、委員から「市民サービスのカットが避けられないという懸念がある。結論を出すのは拙速だ」として議案を継続審議にする動議が出され、全員一致で可決された。

河村市長は13日の記者会見で「(減税で)市民生活を楽にしようとしているのに、議会が認めないのはどういうことか」と議会の対応を批判した。【岡崎大輔】

●「教育委員に塾経営者」河村市長人事案、1対73で否決

2009年10月15日01時16分 読売新聞

名古屋市議会は14日、学習塾理事長の教育委員選任案を、反対多数で否決した。

河村たかし市長は「教育委員会を改革するため」としていたが、議会側は「公教育に営利目的の塾経営者を入れるのは問題だ」とする意見が大勢を占めた。同市議会事務局によると、記録が残る過去40年で、人事案が否決されたケースはなかったという。

否決されたのは、学習塾「明倫ゼミナール」の杉藤清行理事長(65)の教育委員選任案。野党の自民、公明、共産に加え、与党の民主も反対し、1対73の大差だった。採決の結果を不満とした河村市長が発言を求めて議長席に詰め寄り、制止される場面もあった。

議会終了後、記者会見した河村市長は「小中学生の7割が塾に通う中、議会は子供たちを向いていない。形骸(けいがい)化が叫ばれている教育委員会に塾関係者を入れることで、初めて教育改革は進む」と厳しく批判した。教育委員は現在5人で、法定数を満たしているため、河村市長は新たな委員を選任せず、杉藤理事長を市の経営アドバイザーに任命する考えを明らかにした。

●河村市長提案「塾経営者の教育委員」却下

2009年10月14日 日刊スポーツ

●平針の里山「28億円で」 業者、河村市長に買い取り要請

中日 2009年10月24日

開発か保全かで揺れる名古屋市天白区・平針地区の里山について、開発業者は23日、河村たかし市長と会い、里山5ヘクタールの開発を断念する代わりに、市が28億円で取得してほしいと申し入れた。河村市長は早急に回答するとしたが、現状は国や財界など他者頼みとなっている。

業者は4月下旬に開発申請したが、河村市長は来年の生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で「里山」が重要なテーマとなることから、保全を前提に許可を保留している。28億円には土地代に設計測量費、この間の利息も含まれる。

市が7月に実施した不動産鑑定士による鑑定では、この里山の評価は22億円。土地取得は2社鑑定が一般的のため、別の鑑定士による再鑑定を検討する。28億円との差が埋まる可能性もあるが、いずれにしても取得には議会の同意が不可欠となる。

日本政府はCOP10で「里山」を海外にアピールする狙いがあり、開催地に残る里山が直前に開発されるのは間が悪いのも事実。市は河村市長の方針を確認した上で、環境省や地元財界に金銭面での協力を呼び掛ける。

●河村市長の支持率63% 導水路「不要」は83%

東京新聞 2009年10月20日 09時10分

河村たかし名古屋市長が28日に就任半年を迎えるのを前に、中日新聞社は17、18の両日、市内の有権者500人を対象に電話世論調査(無作為抽出方式)を実施した。河村市長を「支持する」と答えた人は63%に達し、議会との対立で足踏みが続く市政運営とは対照的に、依然として高い支持率を保っていることが分かった。

市長を支持する理由は「政策に期待できる」が44%で最高。「親しみを感じる」が2位の25%だった。

河村市長が就任直後に撤退を表明し、民主党政権で凍結が決まった「木曽川水系連絡導水路事業」は83%が「不必要」と答え、市内では不要論が支配的となっている。

2大公約に掲げている「市民税減税」と「地域委員会」は、「福祉にしわ寄せがない」など条件付きも含めると、それぞれ86%、56%が「導入すべきだ」と回答した。

9月定例会で減税案が継続審査になり、教育委員の人事案が否決されるなど、対立が目立っている議会との関係については「議会は市長に協力すべきだ」が47%で、「市長が議会の意見に耳を傾けるべきだ」は24%だった。

一方、河村市長を「支持しない」と答えた人は9%。理由は「人柄が好きになれない」がトップの45%を占めた。河村市長に「投票した」と答えた270人中、「今は支持しない」のは1人だけだった。

市長の名古屋弁は63%が「もう少し上品に」「やめてほしい」と否定的だった。

過去最高の51万票を獲得した4月下旬の市長選での得票率は58・56%だった。

<森正・愛知学院大准教授の話> これだけ支持率が高いのは驚き。ただ政策はまだ実現しておらず、市長としての実績に基づく支持というより、人気だろう。何もやっていないからこそ、失敗もなく、期待が持続している。期待値が高い分、有権者が裏切られたと感じた時の失望は大きく、危うさも感じる。(/中日新聞)

●名古屋市:市政、深まる感情対立 議会文書に河村市長激怒 /愛知

毎日新聞 2009年10月20日

名古屋市政は、河村たかし市長と議会が感情的な対立を深め、市の将来について議論できる環境ではなくなりつつある。市長は議員定数を半減させる条例案の準備に入ったが、ブラフ(脅し)ととらえる議員も多い。このまま進めば、市長の市民税10%減税案は議会でたなざらしにされ続け、局面転換を図るため市長が議会解散を仕掛けるという政争に発展しかねない。

市長の態度を急変させたのは、市議会財政福祉委員会が副市長あてに出した1枚のペーパーだった。減税基本条例案が継続審議であることを理由に、「市民への情報提供は行うべきでない」とある。

市長は翌16日、会合出席先に記者を集め「信じられない。民主主義の崩壊だ」と怒りをあらわにした。6月に出した減税条例案を2度にわたり採決先送りとされ、いらだっていたところに、市長発言を制限するともとれるペーパーが出たことで怒り心頭に発したようだ。

「記者を呼び出して緊急会見したりして、あの文書が相当腹に据えかねたんだろう」。民主党市議団幹部は市長の心境をそう読む。

そもそも、議会では市長が政治生命をかけるとしている減税の是非について実質的な審議に入っていない。「財源を十分示していない」と議会が指摘し、市長が「行財政改革で確保する」と繰り返すレベルで止まっているのが実情だ。

市長は19日の記者会見で「選挙で51万人の負託を受けても(2大公約の)減税も地域委員会も、市民3分間演説制度も受け入れられない。これが市民の縮図といえるのか」と議会を非難。その後の議会各会派幹部との定例昼食会でも、問題のペーパーの説明を求めた以外は「無口だった」(出席議員)という。

来年度から減税を実施するには、タイムリミットが近づきつつある。市長は11月議会を「関ケ原」ととらえ、強い姿勢で臨もうとしており、議会定数削減をちらつかせ始めたのもそれに向けたポーズと言える。一方、議会には「いつもの市民向けパフォーマンス」「(国内を混乱させた)ルイ14世が勝手にものを言って暴れているだけ」など冷めた見方がほとんどだ。

11月議会を見据え、市長は「51万票」を大義名分に議会攻撃への政略を描いているとの観測もある。議会側の出方次第で、11月定例会が混乱の舞台になりかねない。【岡崎大輔】

●「減税案は議会占有物か」 河村市長、怒り心頭

中日 2009年10月17日

「市民税10%減税」をめぐり名古屋市議会財政福祉委員会(江口文雄委員長)の正副委員長3人が市民への情報提供を市に自粛するよう申し入れたことについて、河村たかし市長は16日会見し「市民にしっかり説明し、考えてもらうことが重要」と反発。「(減税案は)議会の占有物か」と怒りをぶちまけた。

申し入れでは、6月定例会に続いて9月定例会でも減税の基本条例案が継続審査になったことを理由に市民への情報提供を「行うべきではない」とし、行う場合は委員会の了承を得るよう求めている。

今のところ、市側が広報紙やホームページなどに減税制度を説明する動きはないが、河村市長は「(申し入れの論理が)通るなら、市長として市民に対する責任を果たせない。民主主義の危機だ」と主張した。議会側には、市長が行く先々で減税を既成事実のように発言するのをけん制する狙いがあるとみられ、両者の溝は深まるばかり。会見には住田代一副市長も同席し、「議会と市長はしっかり市民のために働いてもらって。議決してもらわないと減税できません」とたしなめる場面もあった。 (奥田哲平)

●名古屋市長:市議会定数半減も 11月議会へ条例案検討

毎日新聞 2009年10月19日

名古屋市の河村たかし市長は、同市の議会定数(75)を大幅に削減する条例案提出に向けた検討を始めた。11月定例会への提出も視野に入れている。議会とは市民税10%減税を巡り対立が先鋭化しつつあり、定数削減は議会側をけん制する狙いもあるとみられる。議会各会派は市長の動きに警戒を強めている。

定数削減は河村市長が市長選で掲げた公約の一つ。「議会の自主的な改革に期待し、行財政改革を促す」としたうえで、10%削減を打ち出した。

議会内には「3分の1程度の削減を想定しているのではないか」との観測もあるが、市長周辺によると「市長は75から38への半減を念頭に置いている」という。

河村市長は18日、毎日新聞などの取材に、提出時期は明かさなかったものの「(名古屋市議会の定数削減は)国会議員時代から考えている」と述べた。

市長の定数削減検討は先週末、議会内にも流れ始めた。民主党市議団幹部は「就任から半年が経過したが、(減税などの)公約が思うように実現できず、焦りがあるのかもしれない」と指摘した。別のベテラン市議は「減税や(もう一つの公約の柱である)地域委員会の審議状況を見計らって条例案を出してくるだろう」と話す。

議会は14日閉会した9月定例会で、市長がこだわる減税基本条例案を採決せず、6月に続き継続審議とした。市長は毎日新聞のインタビューで、減税を阻止されれば実現のため議会を解散する可能性に言及しており、議会内には「議会が定数削減条例案を否決すれば一層解散への流れを作りやすくなる。定数削減は解散に向けたツールではないか」(ベテラン議員)との分析もある。【岡崎大輔、丸山進】

●河村たかし市長、就任半年 「市議会解散」へ始動(1/2ページ)

朝日 2009年10月26日

28日で就任半年を迎える名古屋市の河村たかし市長が、「市議会の解散」に向けて動き始めた。「河村改革」に反対を重ねる市議会に業を煮やし、解散請求(リコール)に必要な約36万5千人分の署名集めの準備を関係者に要請した。市民の支持に自信を持つ河村市長は市議会と徹底抗戦の構えだが、支持者からは「そこまで突っ走って良いのか」と慎重論も出ている。

「行き詰まったときにワシがどうするか、腹の中では秘策を練っておる」。22日から書店に並び始めた河村市長の著書「名古屋から革命を起(おこ)す!」には、市議会の反対で公約を達成できなかった場合の対応について、意味深長な言葉で書かれている。

関係者によると、この秘策が政令指定市では前代未聞の「リコールによる市議会解散」という。

背景には、就任半年にして「河村改革」が行き詰まっていることがある。9月議会では「市民による議場での3分間スピーチ」「塾経営者の教育委員への登用」と、河村市長が提案した政策が立て続けに市議会から「ノー」を突きつけられた。2大公約である「市民税減税」「地域委員会」についても慎重論が根強く、先送りの姿勢が見え始めている。

15日の市議会からの「申し入れ」も後押しした。減税条例案を審議する市議会の財政福祉委員会が「審議中の案件なので、減税実現が既成事実であるかのような広報を議会の了解なしに進めないように」との趣旨で副市長に申し入れをした。

申し入れを受け、河村市長は緊急の記者会見を開き、「市長にしゃべるなというのは民主主義の崩壊だ」と市議会にかみついた。市議会側は「市長に『しゃべるな』とは一言も言ってない。批判はお門違い」と反発するが、河村市長は申し入れを受けてから周囲に「いよいよだ」と漏らしたという。

河村市長は、75の市議会定数を半減させる条例を提案する方針を関係者に示している。市議会側は否決する可能性が高いのを見越した上で、あえて提案し、解散の「口火」とする可能性がある。

地方自治法の規定を同市に当てはめると、リコールのためには有権者約36万5千人以上の署名を集めたうえ、その後の住民投票で過半数の賛成が必要なため、解散は早くても来春とみられる。解散後には、出直し市議選も実施される。河村市長は「市長派」の候補者を市議会定数の過半数の38以上擁立することに自信を見せているという。

衆院議員時代に5期連続当選を果たし、市長選でも戦後最多の51万票超の得票で圧勝した河村市長は「選挙の強さ」に絶対の自信を持つ。

だが一方で、河村氏の支持者の一部には「解散まですることが市長にとって良いのかどうか」との慎重論もある。

市議会批判を前面に出しながら、政策への賛成を求める姿勢には「強引すぎる」「一方的に『敵は市議会』と対立の構図を作り、理解してもらおうという姿勢に乏しい」との批判もある。「選挙の強さ」をたてに市長派の議員で市政を固めれば「独裁」との批判も招きかねない。ある市議も「市長はわざと火種をつくり、議会を悪者にしている。暴走だ」と批判する。

河村市長は25日、報道陣に対し「公約が実現できなくなるのは大変なこと。あらゆる状況に備えておかないといかん」と話している。

●【政治】河村市長支援の政治団体、31日に発足 議会に対抗

中日 2009年10月26日

河村たかし名古屋市長を支援する政治団体が31日、発足する。市議会との対決姿勢を強める市長を全面的にバックアップする。

この団体は「河村たかしと名古屋を考える会」。市長の衆院議員時代の選挙区で、既に支援組織がある愛知1区以外の支援者や経済人が中心となり、31日に市内のホテルで設立総会を開く。当面は政策研究や政治資金集めを手掛け、1000人を目標に会員を募る。現在、会長の人選を進めており、当初は空席となる見込み。

また、11月5日には、中小企業経営者らを中心に別の政治団体も立ち上げる。

市議会は9月定例会で、教育委員の人事案をほぼ全会一致で否決。市民税減税についても、市民への情報提供を自粛するよう申し入れた。これに反発する市長は「議会改革は不可避」と対決姿勢を強めている。

26日の記者会見でも、議会からの申し入れについて「言論封鎖だ。強い抗議を示すため、きょう1日、減税については発言しない」と反発の意思をあらわにした。

同会の関係者は「河村市長の政策を実現させることが大事。そのために全面的に支援する」と話している。

| Trackback ( )

|

一昨年から特に取り上げられている格差社会。

政権がかわって、ここのところ「貧困」「生活保護」もよく話題になる。

○1人親家庭を含む18歳未満の子どもの貧困率は14.2%(07年)

○不況のあおりで急増

○生活保護受給170万人突破 7月、前年比約15万人増

それにしても、その現場で金儲けを狙う悪徳ビジネスが横行している現実には驚く。

生活保護受給の世帯類型別では、次のようななベーシックな数字もある。

○「高齢者世帯」が52万3,840世帯と前年度比5.3%増と最も多く、

○ 次いで障害者世帯・傷病者世帯が40万7,095世帯(同1.5%増)

これらの最近のことを記録した。

なお、最後に 反貧困ネットワーク(代表/宇都宮健児弁護士)の「貧困率測定についての声明 」(2009年10月24日)にリンクし、転載する。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

5位、6位あたり

●日本の貧困率は15.7% 厚労省が初公表

朝日 2009年10月20日14時4分

長妻昭厚生労働相は20日、低所得者の占める割合を示す「貧困率」について、07年は15.7%だったと明らかにした。政府として貧困率を公表するのは初めて。長妻氏は会見で「今後、子ども手当など、数値を改善する政策を打ち出していきたい」と述べ、数値を踏まえて貧困解消に取り組む考えを示した。

公表されたのは国民生活基礎調査をもとに算出した「相対的貧困率」。所得を世帯人数に振り分けて高い順に並べたときに真ん中の所得(228万円)を基準に、その半分に満たない人が占める割合を示す。

今回は、98年以降の3年ごとの数値も公表された。98年時点では14.6%、01年は15.3%、04年は14.9%だった。

経済協力開発機構(OECD)の08年報告書では、04年の日本の貧困率は14.9%で、加盟30カ国のうちメキシコ、トルコ、米国に次いで4番目に高かった。30カ国の平均値は10.6%。日本は働いている1人親家庭の子ども(18歳未満)が58%と、圧倒的に高かった。厚労省は今回、1人親家庭を含む18歳未満の子どもの貧困率は14.2%(07年)と公表した。

同省は今後、1人親家庭や、子ども手当を受給した場合の貧困率も調べる。

●大学行きたい、修学旅行行けない…貧困率15%

2009年10月21日 読売新聞

長妻厚生労働相が20日公表した「相対的貧困率」では、国民の15・7%が、国内の平均的な所得水準を大きく下回る“貧困層”であることが明らかになった。

日本の相対的貧困率は諸外国と比較しても高率となっており、背景には、非正社員の増加などによる格差拡大があるとみられる。生活に困窮する人々から悲鳴が聞こえてくる。

「何とかして大学に行きたい。でも、家庭の状況を考えると悩んでしまう」

今月16日、東京・有楽町駅前。あしなが育英会の募金会場で、静岡県の高校3年生吹越勇太さん(18)が打ち明けた。旅館を経営していた父を中学2年の時になくし、病気をおして働いていた母も高校2年の時以来、入院生活が続いている。現在は奨学金を借り、下宿生活をしながら高校生活を送っているが、母方の実家の援助と奨学金がないと、生活すら厳しい状況だ。

将来の夢は高校教師という吹越さん。「私みたいな状況でも、希望を失わずに進学できるような社会にしてほしい」と訴える。

文部科学省が概算要求に盛り込んだ高校授業料の実質無償化。来年4月からの実施を目指しているが、高校教師からは「不十分」といった声も聞かれる。

長野県南部の全日制高校。国語科を担当する教師は、昨年担当した一人の女子生徒を覚えていた。

女子生徒は、再婚した母親とうまくいかず、祖父母と生活していた。母からは生活費の援助もなく、頼りは祖父母の年金だけ。低所得世帯を対象に授業料を減免する措置は受けていたが、修学旅行の費用約10万円が払えず、参加できなかった。この女子生徒は、今年3月末に高校を辞めてしまったという。

教師はこう指摘する。「高校生は授業料以外に、教材費や修学旅行費、PTA会費など数十万円がかかる。ここを支払えない生徒が多いのが実情。低所得世帯のほとんどは、すでに授業料の減免措置を受けており、授業料が無償化されても恩恵を受けられない生徒は多いのではないか」

「生活苦」相談3倍

反貧困ネットワークの湯浅誠事務局長によると、日本の貧困率の高さは、非正規雇用の増加のほか、高齢者や単身世帯の多さも原因になっている。昨年秋からの景気悪化もあって、生活苦の相談は昨年同時期に比べ、約3倍に上っており、一般の家庭にも生活苦が広がっているという。

湯浅氏は「国が貧困率の削減目標をたて、雇用、住宅、教育などの面で総合的に支援していかなければ、問題は解決しない。所得税や社会保険料など税制全体を見直すことで貧困層の生活を底上げし、中間層を増やしていくことが必要だ」と話している。

母子家庭の支援に取り組むNPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」にも、仕事を失って精神的に追いつめられた母親からの相談が殺到している。理事の赤石千衣子さんは「貧困に陥っている母子家庭の割合は15%どころではない」と語る。

大阪市では今年8月、生活保護受給世帯が初めて10万世帯を超えた。この1年で1万世帯以上の増加で、生活保護申請件数も今年4月以降、毎月3000件以上に上っている。同市の生活保護担当者は「生活保護の申請はまったく減りそうにない。特に若い人の申請が目立っており、雇用状況もまったく改善されておらず、現状のままだと貧困率はさらに上昇するのでは」と話した。

●生活保護受給170万人突破 7月、前年比約15万人増

2009/10/08 20:10 【共同通信】

全国で生活保護を受給している人が、7月時点で171万9971人に上っていたことが8日、厚生労働省の集計で分かった。今年6月からは1カ月で2万1102人も増えており、昨年7月に比べて14万8267人増と大幅に増加した。

厚労省は「7月は完全失業率が過去最悪となるなど、雇用情勢の悪化が主な要因」とみている。

受給者が170万人を超えるのは、月平均で174万4639人だった1963年度以来の高水準。

受給世帯数は、124万4660世帯に上り、今年6月より1万4653世帯増加。昨年5月以降、毎月過去最多を更新している。

●生活保護、114万世帯 08年度、過去最多に

日経 10.08

2008年度に生活保護を受給した世帯は月平均で114万8766世帯(確定値)となり、過去最多を更新したことが7日、厚生労働省の福祉行政業務報告で分かった。前年度より4万3491世帯(3.9%)増えた。月別の速報値では、今年4月時点で120万世帯を超えており、昨秋からの景気の落ち込みが大きく影響している。

報告によると、生活保護を受ける理由で最も多いのは「けがや病気」で41.9%だが、前年度より1.2ポイント減少。一方で「労働収入の減少や失業」が19.7%で、前年度より1.5ポイント増えた。(07:00)

●生活保護受給者、170万人超に=厚労省

時事 2009/10/08-18:35

2009年7月の生活保護を受けた実人員(速報値)が、前月比2万1102人増の171万9971人となったことが8日、厚生労働省のまとめで分かった。不況で失業者らの受給が増えたのが主な要因。170万人を超えたのは1964年5月以来、約45年ぶり。

受給世帯数は1万4653世帯増の124万4660世帯で、15カ月連続で過去最高を更新した

●生活保護:平松市長、厚労相に抜本改革を求める /大阪

毎日新聞 2009年10月20日

大阪市の平松邦夫市長は19日、上京して長妻昭厚生労働相と面会し、生活保護制度の抜本改革を早急に検討することなどを求める緊急要請を行った。

要請は、18政令市長でつくる指定都市市長会を代表して実施。昨年秋以降、生活保護世帯が急増しているため、緊急的な財政措置や制度自体についても、雇用・労働施策や年金制度など社会保障全体での議論を開始し、抜本改革に乗り出すことを求めた。

市によると、要請に対する具体的な回答はなかったが、長妻厚労相からは、ナショナルミニマム(国が保障する最低限度の生活)について「どのレベルがふさわしいのか見直したい」との趣旨の発言があったという。【石川隆宣】

●無料低額宿泊所の生活保護天引き問題

朝日 2009年10月22日

千葉市稲毛区の無料低額宿泊所で「無断で銀行口座を作られ、生活保護費を天引きされた」と訴えていた元入居者が、28日にも施設の責任者らの告訴・告発に踏み切る。元入居者は21日に都内で開かれた記者会見で、「一番の被害者は税金を納めている人。不当に利益を得る施設や受給者支援のあり方を問いたい」と訴えた。同市花見川区の無届けの任意団体の紹介でアパートに入居していた元入居者も「不当に保護費を横領された」として同時に告訴する。

稲毛区の施設に入居していた水谷正勝さん(61)の弁護人が、記者会見で明らかにした容疑内容は3点。宿泊所の代表の男性らが(1)07年1月、男性に許可を取っているように見せかけて、市に受給申請(2)無断で銀行口座を開設し、保護費の振り込み手続きをした(3)無断で口座を管理し、男性の保護費計約216万円を別口座に送金した――で、有印私文書偽造・同行使や業務上横領などの疑いがある、とする。

水谷さんは、「施設を出るまで、なぜ生活保護が出たのか、銀行口座があるのか、なぜ3万円もらえるのかなど何の説明もなかった」と振り返った。生活保護受給者の立場の弱さとして、「ここに住まなければ路上生活になると思った。市に苦情を言った仲間が強制退去させられたのを見て、相談しても無駄だと思っていた」と訴えた。

任意団体を訴える田川渥さん(64)は、08年6月に都内で声をかけられ、施設側が生活保護を申請。紹介されたアパートに住みながら、月約12万円の生活保護費のうち最大で約10万円を徴収されていたという。「何に使っているという説明は全くなく、保護費を横領されていた。これは福祉事業ではない」と強い口調で述べた。

会見に同席した、生活保護受給者を支援するNPO法人「ほっとポット」(さいたま市)の藤田孝典・代表理事は「不当に利益を得ようとする施設が増えたのは、福祉行政が監督指導をしてこず、法整備を進めてこなかったことにも問題がある。違法業者に対する罰則も非常にゆるい」と指摘。困窮者を狙った「貧困ビジネス」への対応を求めた。

厚生労働省は20日、全国439カ所の無料低額宿泊所の運営方法の調査結果で、1割近くが入所者と契約書なしに保護費の管理をしていたと発表しているが、千葉市によると、「今春の調査では、当該施設で国や市の運営ガイドラインへの違反はなかった」という。

訴えられる無料低額宿泊所の前理事長という男性は「福祉事業であるとはいえ、利益が出なければ運営していけない。必要以上の負担は強いてはいない」と述べ、貧困ビジネスとの見方を否定。「3年近くも住んでいた方なので驚いている。こちらは適切に運営している」という。

●入所者1万4000人に=無料低額宿泊施設で-厚労省

時事2009/10/20-13:46

厚生労働省は20日、ずさんな金銭管理などが一部で指摘されている無料低額宿泊施設の入所者数が、今年6月末時点で1万4089人だったとの調査結果を発表した。このうち、生活保護受給者は1万2894人に上った。施設数は439カ所で、東京都内に約4割が集中している。

これらの施設をめぐっては、入所者の生活保護費から無断で利用料を天引きするなどの「貧困ビジネス」が問題視されている。調査によると、全体の約3割の施設が入所者の金銭管理を実施していた。また、入所者の生活保護費から利用料を引いた額が3万円未満となる施設は全体の約4割に達した。同省は、検討チームを設置し、現行の届け出制から許可制への法改正などを検討する。

●低額宿泊所告訴へ 「生活保護費を着服」と元入所者

2009年10月22日 読売新聞

ホームレスらの自立支援を目的とした民間施設「無料低額宿泊所」について、千葉県内の宿泊所にいた元入所者の男性(61)が21日、東京都内で弁護士3人とともに記者会見し、施設側に生活保護費を着服されたとして、今月末にも業務上横領容疑などで施設側を刑事告訴・告発したいと述べた。名指しされた施設側は「本人の同意を得て(預金通帳を)保管していた」などと全面否定している。会見に同席した別の無届けの宿泊所にいたという入所者も告訴・告発を検討しているという。弁護士によると、民事訴訟の準備も進めている。

会見した男性によると、男性は路上生活をしていた2006年11月頃、千葉県内の宿泊所に入所。施設側は男性の生活保護費が振り込まれる口座の預金通帳を管理し、男性が退所した今年4月まで、生活保護費の一部を別の口座に送金して着服するなどした疑いがあるという。

悪質施設排除法的基準なし・・・・・

●生活保護の高齢者世帯は約52万、世帯数過去最高更新――厚労省発表

投稿者: cmo7 投稿日時: 2009-10-8 12:00:00 (550 ヒット)

厚労省は10月7日に公表した「2008年度社会福祉行政業務報告」で、同年度の生活保護世帯数(1カ月平均)が8年連続で過去最多となった。生活保護世帯の総数は前年度比3.9%増加の114万8,766世帯で、世帯類型別では「高齢者世帯」が52万3,840世帯と前年度比5.3%増と最も多く、次いで障害者世帯・傷病者世帯が40万7,095世帯(同1.5%増)となっている。

老人ホームの施設数・定員の年次推移では、2008度末現在の施設数(有料老人ホーム除く)は9,299施設で、前年度に比べ191施設と2.1%増加した。定員は58万4,151人で前年度比1万1,550人(同2%)増加しており、「特別養護老人ホーム」が1万1,158人(同2.7%)、「軽費老人ホーム(ケアハウス)」が1,212人(同1.7%)増加している。

貧困率測定についての声明(091024)

貧困率測定についての声明

2009年10月24日

反貧困ネットワーク(代表 宇都宮健児)

2009年10月20日、政府は日本の相対的貧困率を15.7%と算出・発表した。私たちは、日本政府がついに政府公認の貧困率を算出したことを強く歓迎する。

これまで、貧困率についての政府の態度は極めて曖昧だった。OECD基準による相対的貧困率は政府資料(厚労省「国民生活基礎調査」資料)に基づいているにもかかわらず、政府としてそれを公認することには消極的で、他方で「絶対的貧困は大したことない」との言辞を繰り返していた。貧困問題に関わり、現場の切実さを日常肌身に感じている私たちからすれば、そうした政府の姿勢は単に「逃げをうっている」以外の何物でもなく、端的に言って無責任と映っていた。

日本政府が貧困率を公認したのは、1965年以来である。歴史的な政権交代の果実として、半世紀ぶりに政府は日本の貧困問題に向き合う意志をもった。日本の貧困問題は、これにより、ついにスタートラインに立った。

大切なのはここからである。

スタートラインから、どこに向かって、いかに駆け出すか―私たちは、政府が次のような課題を検討し、実行することを求める。

一、 OECDの相対的貧困基準は、国際比較のための指標である。日本には別途生活保護基準がある。国民生活基礎調査を生活保護基準で分析する貧困率測定を併せて行うべきである。専門家によれば、技術的には2~3ヶ月で可能。年内の発表を目指すべきである。

二、 貧困率の統計は子ども・母子家庭・父子家庭・若者・女性・高齢者・外国籍者・障害、基礎疾患をもつ人など特に貧困に陥りやすいグループ、ならびに雇用労働者について個別に算出すべきである。また統計はすべて男女別統計であるべきだ。

三、 今回の発表で、貧困率が1998年以来傾向的に上昇し続けていることが明確となった。なぜ1990年代の「失われた10年」からの脱出期に、そして2002~07年まで続いた戦後最長の好景気時に、貧困率が上がり続けたのか。1990年代以降一貫して推進されてきた、いわゆる「構造改革路線」の総括的評価を行うべきである。

四、 厚生労働省はすでに、国民生活基礎調査の低所得世帯再分析などを行うことを決定している。すみやかに調査を実施し、貧困状態にある人々のより具体的な生活実態を把握し、必要な対策を行うべきである。また、国民生活基礎調査からは、若年単身世帯やホームレス状態にある人々・外国籍者が把握できない。補完的な調査を実施し、より正確な貧困率を把握すべきである。

五、 貧困率15.7%という厳しい実態を直視し、貧困率削減目標とそのための行動計画を立てるべきである。このままでは、日本は荒廃し続け、持続可能な社会ではなくなる。経済成長率のみに一喜一憂するこれまでの姿勢を改め、貧困率の削減を国の重要な長期戦略の一つに明確に位置づけ、それに向けた諸政策の総合を図るべきである。大切なのは「暮らしのための政治」。その成否は、まさに貧困率削減によって達成される。 |

| Trackback ( )

|

政権交代後の初の国政選挙として注目の中、スタートした神奈川と静岡の参議院補欠選挙。

同時にスタートした宮城県知事選。

参議院補欠選挙。

民主党の欠員(神奈川・衆議院選挙に立候補)と自民党の欠員(静岡・知事選に立候補)によって生じた選挙。

予測では、「民主が2」という雰囲気。

政権交代の余韻か。

参議院の勢力は、民主党118議席と過半数の122議席に届いていない。

過半数まであと2議席に迫る勢い。

とはいえ、衆参過半数も良くない。

対して、宮城県知事選挙。

現職で再選を目指す村井氏が民主・社民・国民新推薦の候補に大きなリード、という。これも予想通り。

(関連)

⇒10月1日 ◆勢いを占う参議院補選/神奈川民主は連合が自主投票/自民静岡は公募に40人/料亭政治と縁切り

⇒10月9日 ◆波乱ぶくみの知事選、参議院補選・神奈川と静岡/8日告示

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

今、6位前後

●参院2補選、民主リード=神奈川・静岡-終盤情勢

時事 2009/10/19-20:51

鳩山内閣発足後初の国政選挙となる参院神奈川、静岡両補欠選挙(25日投開票)について、各地の取材などを通じて終盤の情勢を探った。政権交代で勢いに乗る民主党の新人候補が神奈川、静岡とも先行し、目標の「2勝」に現実味が出ている。自民党候補は両選挙区で懸命に追い上げを図っている。共産党候補は苦しい戦いだ。ただ、態度を決めていない有権者もおり、情勢は流動的な側面もある。

神奈川補選で、民主党の金子洋一氏の陣営には当初、横浜市議出身の自民党の角田宏子氏と比べて知名度の面で不安があった。しかし、8日の告示以降、民主党は菅直人副総理兼国家戦略担当相や岡田克也外相ら閣僚を相次ぎ投入し、陣営関係者は「急速に浸透してきた」と手応えを強めている。これに対し、角田氏は自民党支持層の票固めを重視。しかし、横浜市以外の県西部などで広がりを欠いている。

静岡補選は、民主党の土田博和氏が優位な情勢で、自民党の岩井茂樹氏を引き離している。自民党は先の衆院選で県内8小選挙区で全敗したことが響き、組織票固めに苦心。公明党が今回、神奈川とともに自民党候補の推薦を見送ったことも影を落としている。

投票率については両選挙区とも「衆院選より下がる」(民主党選対関係者)との見方が支配的で、民主党からは「あまり低いと選挙結果に影響しかねない」と警戒する声も上がっている。

民主党の参院会派は118議席と、過半数の122議席に届いていない。2補選で2勝すれば過半数まであと2議席に迫る。

両補選の立候補者は次の通り。(届け出順、敬称略)

【神奈川】

角田 宏子42 元横浜市議 自新

岡田 政彦43 党県常任委員 共新

金子 洋一47 元内閣府職員 民新 推(国)

加藤 文康47 政治団体役員 諸新

【静岡】

平賀 高成55 元衆院議員 共新

土田 博和59 病院理事長 民新 推(国)

岩井 茂樹41 大学講師 自新

矢内 筆勝48 政治団体役員 諸新

●参院2補選、論戦低調 民主「実感ない」自民あきらめ

朝日 2009年10月20日23時57分

25日投開票の参院神奈川、静岡両選挙区の補欠選挙が盛り上がりを欠く。政権交代で攻守所を変えた鳩山首相(民主党代表)と谷垣禎一自民党総裁にとっては国政選挙での初陣。朝日新聞の情勢調査では両選挙区で民主党が先行するが、「選挙をやっている実感がない」(民主党幹部)というほどの静けさだ。

首相は20日に両選挙区で街頭演説。浜松市では「『もっとがんばれ』と政権の背中を押してもらえるなら、その思いをすべて候補者に」と訴えた。だが、選挙戦は全体的に低調。選挙サンデーの18日、岡田外相が横浜市で街頭演説をしたが、立ち止まる人は少なかった。

民主党の不安は低投票率だ。18日に横浜市を回った小沢幹事長は「選挙の実感が県民に広がっていない」。参院で単独過半数に満たない党にとって2勝は至上命題で、石井一選挙対策委員長は神奈川県選出衆院議員の会合でげきを飛ばしている。

自民党は、谷垣氏が自転車に乗るパフォーマンスにも懸命で、新総裁が先頭に立ちイメージ一新を図る。しかし、谷垣氏の地味さもあってか有権者の反応は鈍い。通勤帰りを狙った16日夕の鎌倉市での街頭演説も、足を止めずに立ち去る人の姿が目立った。

長年良好な関係だった団体票をつなぎとめられるかが焦点で、二階俊博選対局長が精力的に業界を回る。だが自民党離れは顕著だ。医師会や歯科医師会が自主投票を決めたり、複数の候補者に推薦を出したりと対応はバラバラ。連立政権のパートナーだった公明党も両選挙区で党本部推薦を見送り、模様眺めだ。

「必ず政権を奪還する。私は礎になる。その第一歩の戦いだ」と谷垣氏は鼓舞するが、党内には「惨敗でしょ」(参院中堅)とあきらめムードが漂う。負けた場合の谷垣責任論が出る気配すらない。

●参院補選、民主先行し追う自民 神奈川・静岡、25日投票

2009/10/23 16:33 【共同通信】

政権交代後初の国政選挙で、発足後1カ月余の鳩山内閣の評価が問われる参院神奈川、静岡両選挙区の統一補欠選挙は25日に投票、即日開票される。いずれも民主、自民両党対決の構図で、ともに民主党候補が先行、自民党候補が追っている。

民主党は、2議席を獲得して来夏の参院選で、衆院に続き単独過半数を達成する足掛かりとしたい考え。自民党は党再生に向け巻き返しを狙う。25日には宮城県知事選、川崎、神戸両市長選も投開票される。

神奈川選挙区補選は民主党参院議員だった浅尾慶一郎氏(現・みんなの党)の衆院選立候補、静岡選挙区は自民党の坂本由紀子氏が静岡県知事選に立候補したことを受け、実施される。 |

●参院補選 本社世論調査 医療や景気を重視 関心、前回を上回る

2009年10月20日 読売新聞

参院神奈川補選(25日投開票)についての読売新聞社の世論調査で、今回の選挙で「投票に行く」という県内の有権者は90%に上った。〈政権選択〉が最大の焦点だった8月の衆院選時の調査よりやや低いが、今回は鳩山政権下で初の国政選挙で、4年前の参院補選時と比べると高い割合だった。重視する争点では、8割以上が「医療や年金など社会保障制度」「景気や雇用対策」を挙げた。

参院補選への関心度は、「大いに」(23%)「多少は」(43%)を合わせると66%に上り、前回の参院補選より13ポイント高かった。8月の衆院選時の91%は大きく下回っている。

投票に「必ず行く」(57%)「なるべく行く」(33%)を合わせると90%に上り、投票率が32・74%と低調だった前回の補選より2ポイント上回っていた。

今回の選挙が、鳩山内閣の仕事ぶりに対する評価を問う選挙だと思っているのは54%で、そう思っていないの40%より多かった。ただ、選挙結果が鳩山首相の政権運営に大きな影響を与えるかについては、「与える」が46%で、「与えない」の50%を下回った。

投票する候補者を選ぶにあたっては49%が「政策や公約」と答え、「支援している政党や団体」の40%を上回った。

重視する政策として最も多くの人が挙げたのは「医療や年金など社会保障制度」(87%)。すべての年代、職業で8割以上の人が挙げた。次いで関心の高かった「景気や雇用対策」(83%)も、70歳代以上を除く各年代で、無職を除くすべての職業で8割を超えた。

「公共事業の見直し」(66%)には50歳代と自営業者が関心を寄せた。20、30歳代では特に「少子化や子育て支援」に関心が高く、8割近くが重視していた。

調査は16~18日、県内の有権者を対象に、無作為に作成した番号に電話をかける方法で行った。有権者在住が判明した1678世帯のうち1002人から回答を得た(回答率60%)。

●’09しずおか参院補選:土田氏先行、追う岩井氏--毎日新聞世論調査 /静岡

毎日新聞 2009年10月19日

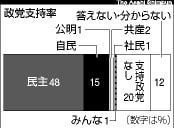

毎日新聞は16~18日、25日投開票の参院補選(改選数1)について電話による世論調査を実施した。これに支局取材を加味した中盤情勢は、民主党公認で新人の土田博和氏(59)=国民新党推薦=が党への追い風もあり、幅広い年代層に浸透してリード。自民党公認で新人の岩井茂樹氏(41)が追う展開になっている。共産党公認で新人の平賀高成氏(55)、幸福実現党新人の矢内筆勝氏(48)は支持が広がっていない。ただ、回答者の約5割は投票先を決めていないと答えており、情勢は変わる可能性がある。(文中、表、グラフの数字は小数点以下を四捨五入したため合計が100にならない場合がある)【参院補選取材班】

◇政党支持率 民主38%、自民19%

政党支持率は民主党38%▽自民党19%▽公明党4%▽共産党2%--など。「支持政党はない」と答えた無党派層は33%だった。

◇所属政党の政策重視43%

◇社会保障と景気雇用に関心

投票で重視する政策について、九つの選択肢から二つまで選んでもらったところ、最多は・・・

◆投票で重視する政策◆(複数回答・数字は%)

社会保障制度改革 42

景気・雇用・中小企業支援策 39

子育て支援・少子化対策 25

政治とカネの問題 20

公共事業削減 17

行財政・公務員制度改革 14

農林水産業支援 9

公共事業拡大 6

外交・安全保障 5

分からない・無回答 5

●参院補選 本社世論調査

朝日 2009年10月21日

25日に投開票される参院静岡選挙区補欠選挙(被選挙数1)を前に、朝日新聞社は17、18の両日、電話による情勢調査と同時に世論調査を実施し、支持政党や選挙への関心度などを聞いた。県内の政党支持率を今夏の衆院選時(民主32%、自民22%)に比べると、民主は上がり、自民は下がった。政権交代を経ても、民主は追い風、自民は逆風という傾向が変わっていないことがうかがわれる。 25日に投開票される参院静岡選挙区補欠選挙(被選挙数1)を前に、朝日新聞社は17、18の両日、電話による情勢調査と同時に世論調査を実施し、支持政党や選挙への関心度などを聞いた。県内の政党支持率を今夏の衆院選時(民主32%、自民22%)に比べると、民主は上がり、自民は下がった。政権交代を経ても、民主は追い風、自民は逆風という傾向が変わっていないことがうかがわれる。

各政党の支持率は、民主48%、自民15%、公明1%、共産2%、社民1%、みんなの党1%。「支持政党なし」と「答えない、わからない」を合わせた無党派層は32%で、4割台だった07年参院選や今夏の衆院選時から減少している。

・・・・・略・・

●村井氏リード保つ 宮城県知事選・本社終盤情勢調査

2009年10月20日火曜日

任期満了に伴う宮城県知事選(25日投票)で、河北新報社は17~19日の3日間、電話による世論調査を実施し、本社取材網の分析を加えて情勢を探った。無所属現職で再選を目指す村井嘉浩氏(49)がリードを保ち、ともに無所属新人で、元国連食糧農業機関(FAO)戦略企画部長の遠藤保雄氏(62)=民主・社民・国民新推薦=、宮城県民医連事務局長の天下みゆき氏(53)=共産推薦=は伸び悩んでいる。調査時点で投票する候補を決めていないのは2割強だった。

村井氏は自民、公明両党の支持層のそれぞれ9割超を固めた。遠藤氏を推薦した民主党の支持層の6割弱に浸透。社民党支持層の5割、共産党支持層の2割強にも食い込み、強固な基盤を形成している。無党派層も7割弱を引き付ける。

各年代に満遍なく支持を広げ、市部、郡部ともに強みを見せている。職業別では農林漁業、事務・技術職、主婦の支持が他候補を圧倒している。

遠藤氏は、全面支援を受ける民主党の支持層は3割強しかまとめ切れていない。社民党支持層への浸透も2割強にとどまっている。無党派層にも浸透していない。

年代別で支持が比較的高いのは、70歳以上男性の3割超、60代男性の3割弱。自由業、農林漁業の支持が弱い。仙台市太白区、気仙沼・本吉地方で2割前後の支持があるが広がりに欠ける。

天下氏は、推薦を受ける共産党支持層への浸透が5割にとどまる。50代の男女に1割超の支持があるが、ほかの年代には食い込めていない。自由業と学生の支持は遠藤氏と並んでいる。太白区、塩釜市など県央沿岸部では一定の支持がある。

「大いに関心がある」「ある程度関心がある」と答えたのは計82.0%で前回知事選(2005年)の同時期の調査を14.6%上回った。

政党支持率は民主党が32.5%でトップ。次いで自民党23.5%、共産党3.2%、公明党2.4%、社民党1.6%、みんなの党1.4%、国民新党0.4%、その他の政党・政治団体1.6%の順。支持政党なしは31.3%、無回答などが2.1%だった。

◇宮城県知事選立候補者

遠藤 保雄 62 元FAO部長 無新(民・社・国推)

村井 嘉浩 49 知事 無現

天下みゆき 53 県民医連役員 無新(共推)

●地域課題、足りぬ論戦 宮城県知事選

2009年10月21日水 河北新報

任期満了に伴う宮城県知事選(25日投票)は、最終盤の戦いに入った。いずれも無所属で、新人の元国連食糧農業機関(FAO)戦略企画部長の遠藤保雄氏(62)=民主・社民・国民新推薦=、再選を目指す現職の村井嘉浩氏(49)、新人の県民医連事務局長の天下みゆき氏(53)=共産推薦=の3陣営は県内を一巡。北へ南へ、沿岸部へ山間部へと奔走して舌戦を展開するが、論戦テーマに挙がらない地域課題も多い。3候補の各地域での戦いぶりを見た。

<産業の活性化>

トヨタ自動車の生産子会社、セントラル自動車(神奈川県相模原市)の工場進出に沸く大衡村。村井氏は13日午前、役場前で演説し、村民や工業団地の従業員を前に1期4年の実績を強調した。

「トップセールスは素晴らしい。無限の経済効果をもたらしている」と持ち上げた跡部昌洋村長。村井氏は「大衡の発展なくして宮城の発展はない。若い人の働く場として1万人の雇用が生まれる」と力を込めた。

企業誘致主導で、雇用や地域活力の創出を目指す村井氏に対し、遠藤、天下両氏は地場産業の育成を重視した政策を掲げて対抗する。

遠藤候補は同じ日の夜、田んぼが広がる栗原市若柳の研修センターで個人演説会を開き、「外部から企業を引っ張るだけでは駄目だ。内需主導型の政策が求められる」と路線転換を掲げた。

農業や食糧問題に携わった経歴をアピール。全面支援する民主党県連の岡崎トミ子代表(参院議員)も「企業誘致は一時的に雇用が生まれるだけ。農業や中小企業などの宝を大事に地域を元気づける」と強調した。

<暮らしの充実>

「自動車産業には湯水のように税金を投入するが医療、福祉、教育は全国最低水準だ」。天下氏は16日夜、地元・塩釜市の集会所であった個人演説会で、県政の厳しい現実を訴えた。

特別養護老人ホームの増床や乳幼児医療費の助成拡大、救急医療態勢の充実など「暮らし中心の県政へ」と刷新を叫ぶ。

生活重視の姿勢を前面に出すのは遠藤氏も同じ。14日夜、気仙沼中央公民館の個人演説会で事業化が進まない大島架橋の実現を約束し、「島民は裏切られ続けた。冷たい県政でなく、生活者に温かい県政を実行する」と声をからした。

現職批判を展開する遠藤、天下氏に対し、村井氏は「富県戦略は手段であって目的ではない」と応戦する。

「税収を増やし、福祉や環境、教育の各種施策を実現する。決してないがしろにはしない」(13日夕、柴田町での街頭演説)などと幅広い政策展開を約束する。

<置き去り懸念>

3陣営は、各地の街頭演説や個人演説会でマニフェスト(公約集)などを刷り込んだチラシを配布。個別政策の浸透に躍起だが、地域が直面する難題の打開策について候補者が説明に時間を割く場面はわずかだ。

登米市のホテルで、ある候補の演説を聞いた市議は「具体性に欠けたスローガンと感じた。米価下落、後継者難、郡部衰退という負の連鎖を断ち切る道筋を聞きたかった」と不満をのぞかせた。

15日に2候補が駆け付けた気仙沼市魚市場。演説に耳を傾けたという仲買人の男性(42)は「マグロ減船で地域経済はどん底だ。仙台から離れたこの港をどう立て直すか、公約は何もなかった」と手厳しい。

前回の知事選(2005年)では、選挙戦終盤に合同個人演説会が開かれたが、今回は見送られた。

東北電力女川原発3号機(女川町、石巻市)でのプルサーマル計画、地方分権の針路など、国策とのはざまで揺れる県政課題が語られる機会はほとんどなく、物足りない論戦となっている。

◇宮城県知事選立候補者

遠藤 保雄 62 元FAO部長 無新(民・社・国推)

村井 嘉浩 49 知事 無現

天下みゆき 53 県民医連役員 無新(共推) |

| Trackback ( )

|

サラ金に悩む人たちの過払い分を返還させて、その苦境を和らげようというのに、返還金の大部分を(正当報酬はともかく)ピンはねして、自分の所得にしてしまうことが時々問題になる。

多重債務で困ったとき、弁護士や認定司法書士に相談に行って、高い金利など「過払い金」を帳消し・返還してもらったけれど、手元に帰ってくるはずの現金がなない、そはれ弁護士や認定司法書士の報酬に取られてしまったから・・・

そういう話のこと。

「過払いビジネス」という言葉さえある。

ところが、ここのところ、相次いだ報道。

過払い金返還、報酬申告漏れ 弁護士ら697人79億円

知りすぎたプロたちに追徴課税 弁護士や認定司法書士

・・・

3年半前、最高裁が画期的判決を出して、悪質な貸し金の金利を過払いとして返還すべきことが確定。

その後は、返還の達成が容易になっていた。

2006年1月14日ブログ ⇒

◆最高裁「期限守れなければ一括返済」契約での超過利息は違法。消費者金融や商工ローン

ところが、「そこに付けこんで」というしかないような弁護士や司法書士の悪質な不法収入=脱税行為が明らかになた。

誰が見ても、おかしい。もちろん、大部分はまともに仕事をしてくれる人たちなのに。

ともかく、次の報道には驚いた。

■過払い返還に問題の根源あり?

・・この種の問題を解決するには、

「過払い返還」を見直しやめることしか

解決の糸口はないように思える

こういう考え方はやめてほしいので、このブログの最後に黒枠で囲んでチェック。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

今、6位、7位あたり

●申告漏れ:弁護士ら79億円 「過払い」返還報酬など 国税調査、6月までの1年間

毎日新聞 2009年10月22日

払いすぎた利息「過払い金」の取り戻しを手掛ける司法書士、弁護士に対し、全国の国税局が今年6月までの1年間に行った税務調査の結果、計697人に総額79億円の所得隠しや申告漏れが見つかったことが国税庁のまとめで分かった。追徴税額は28億円に上る。

過払い金は、最高裁が06年1月に出資法の上限(29・2%)と利息制限法の上限(15~20%)の間のグレーゾーンの金利を原則認めない判決を出したため、消費者金融などに取り戻しを求める動きが広まり、一部の司法書士や弁護士らの「稼ぎ口」になっている。

関係者によると、男性弁護士が07年までの7年間で、依頼者である多重債務者から得た報酬など1億1500万円を隠したケースもあったという。

高額な報酬を巡るトラブルも起きている。東京都に住む30代の男性会社員は昨年、消費者金融など6社への借金計約370万円の整理を弁護士に依頼した。弁護士は1社から過払い金約60万円を取り戻し、残り5社と減額や利息減免の交渉を行い、約120万円まで借金を減らすことに成功。会社員は過払い金に手元の現金を足して、全額を返済した。

ところが弁護士からは「着手金」と「報酬金」のほかに、「減額成功報酬」などの名目で計約44万円を請求されたという。

多重債務者の相談に乗る生活サポート基金(東京都中央区)の横沢善夫専務理事は「このケースが際立って高いとはいえないが、高額報酬は相場になっており、債務整理しても生活再建が妨げられるケースもある」と指摘している。【石丸整】

●過払い返還で79億申告漏れ 弁護士と司法書士7百人

2009/10/21 19:03 【共同通信】

消費者金融などへの「過払い金返還請求」の代理人として報酬を得た弁護士ら804人を対象に、ことし6月までの1年間に税務調査した結果、697人に総額79億円の申告漏れがあったことが21日、国税庁のまとめで分かった。追徴税額は加算税を含め、計28億円に上るという。

利息制限法の上限を超えて支払った金利の返還を消費者金融などに求めるケースが増加。これに伴い、報酬の簿外処理や一部だけ計上する「つまみ申告」が増えているといい、国税庁は「今後も調査を続け、悪質な事例には厳正に対処していきたい」としている。

調査対象となったのは、弁護士のほか、簡裁の訴訟などで代理人ができる認定司法書士。国税庁によると、1人当たりの申告漏れ額は平均984万円で、所得税の追徴税額は加算税を含めて343万円だった。81人は仮装・隠ぺいを伴う所得隠しと指摘されたという。

ある弁護士は、07年までの7年間に過払い金返還請求で依頼者から受け取っていた着手金と報酬計約1億1500万円を全く申告せず、隠した所得を預金や不動産購入に充てていたという。

●過払い金請求ビジネス、申告漏れ79億円

2009年10月22日07時03分 読売新聞

国税庁は21日、過払い金返還請求に携わった全国の弁護士や認定司法書士計697人が、今年6月までの1年間の税務調査で申告漏れを指摘され、その総額は約79億円に上ると発表した。

このうち81人は所得隠しを指摘されており、重加算税や過少申告加算税を含む追徴税額は約28億円に上った。

同庁によると、全国の国税局で同請求に携わる弁護士と認定司法書士のうち、比較的所得が高い804人を調べたところ、697人から申告漏れが見つかった。1人あたりの申告漏れ所得は984万円。約1億円の所得隠しを指摘された弁護士のケースでは、消費者金融から返還金を銀行振り込みで受け取り、この中から差し引いた着手金と報酬を収入から除外していた。隠した所得は預金や不動産の購入に回していたという。

払いすぎた借金の利子を取り戻す過払い金返還請求は、最高裁が2006年に「グレーゾーン金利」を事実上認めない判断を示したことなどを受け急増。日本貸金業協会によると、返還額は06年度5535億円、07年度9511億円に及ぶ。関係者によると、大量の案件をこなして高額の報酬を得る例がある一方、返還請求者との間で報酬などを巡るトラブルも相次ぎ、日本弁護士連合会は7月、弁護士が直接面談せずに事務員に任せることなどを防ぐための指針を策定している。

日弁連は「コメントは差し控えたい」とする。日本司法書士会連合会は「納税者としてのモラルの欠如と言え、誠に遺憾」としており、近く、適切な税務処理が行われているか実態を把握する調査に乗り出す方針。

●過払いバブル紳士79億円申告漏れ 国税庁まとめ (1/2ページ)

サンケイ 2009.10.21 17:38

消費者金融に払いすぎた借金の利息を取り戻す「過払い金返還請求」の代理業務を行った弁護士や司法書士計約800人が国税当局の税務調査を受け、19年までの7年間で約79億円の申告漏れや所得隠しを指摘されていたことが21日、明らかになった。重加算税を含む追徴税額は約28億円に上る。一部の弁護士や司法書士が“過払いバブル”で儲(もう)けた報酬を申告していない実態が裏付けられた格好だ。

国税各局は社会的関心の高い貸金業者への過払い金返還請求ビジネスを重点項目として調査を実施。申告状況などから抽出した804人の弁護士や認定司法書士について調べたところ、申告漏れなどが指摘されたのは697人に上り、うち81人は仮装や隠蔽(いんぺい)を伴う悪質なケースと認定され重加算税が課せられた。1人当たりの申告漏れは984万円、追徴税額は343万円だった。

具体的なケースでは、男性弁護士が19年までの7年間に、過払い金返還請求とそれ以外の報酬を合わせて約1億1500万円を申告から除外し、計約5500万円を追徴課税された。

過払い金返還請求をめぐっては、東京都港区の司法書士が昨年12月、約2億4千万円の所得を隠し、約9千万円を脱税したとして、東京国税局から所得税法違反罪で東京地検に告発されていたことが発覚。また。依頼者と弁護士などの間で報酬をめぐってトラブルになるケースも相次いでいる。

過払い金返還請求 利息制限法の上限金利(年15~20%)を超える利率で貸し出した消費者金融業者らに対し、借り手が超過利率で支払った利息分の返還を求めること。出資法の上限金利(年29・2%)までの“グレーゾーン金利”について、18年1月に最高裁が無効とする判決を出したことで、返還請求が急増した。

●過払い金返還、報酬申告漏れ 弁護士ら697人79億円

朝日 2009年10月22日3時0分

消費者金融などに払い過ぎた借金の利息を取り戻す「過払い金返還請求」訴訟にかかわった弁護士や司法書士計697人が、その報酬など総額79億円を申告せず、追徴課税処分を受けていたことが国税庁のまとめで分かった。うち1割強の81人は、別人の口座に隠すなど悪質な不正行為があったと認定されたという。

全国12の国税局・事務所が今年6月までの1年間に、多重債務者らの返還訴訟の代理業務を行うなどした弁護士や司法書士計804人に税務調査を実施した。

重加算税などを含む追徴税額は総額28億円に上った。1人当たりの平均申告漏れ所得額は984万円、平均追徴税額は343万円だった。

ある男性弁護士は、07年までの7年間で1億1500万円を申告せず、悪質な所得隠しを指摘された。一部を不動産の購入に充てていた。重加算税を含む約5500万円を追徴課税されたという。

ここ数年、電車内などで過払い金返還請求をビジネスとする弁護士や司法書士の広告が多く掲載される一方、「報酬が分かりにくい」などの苦情も増加。実際の税務調査でも申告漏れが目立ったことから、国税当局が全国一斉の調査に踏み切ったという。

司法書士は03年の法改正で、資格を得た場合は返還請求訴訟にかかわることができるようになった。関係者によると、着手金はゼロから数万円、成功報酬は20~35%などまちまちだという。

日本弁護士連合会は「そういった事実を把握していないのでコメントできない」、日本司法書士会連合会は「各都道府県の司法書士会に実態調査と、会員への注意喚起を依頼した」と話している。(舟橋宏太、中村信義)

●知りすぎたプロたちに追徴課税、3億5000万

2009年10月18日12時02分 読売新聞

福岡、佐賀、長崎3県の弁護士や認定司法書士約120人が、2007年までの3年間に、払い過ぎた借金の利息を取り戻す「過払い金返還請求」の代理人報酬計約10億円について、福岡国税局から所得隠しや申告漏れを指摘されていたことがわかった。

重加算税を含む追徴課税額は計約3億5000万円に上る。

関係者によると、120人の大半は認定司法書士。同局は、報酬を故意に簿外処理したり、報酬の一部しか計上しない「つまみ申告」を行ったりした悪質なケースを脱税と認定し、重加算税を課した。

過払い金は通常、出入金の透明性を保つために事務所の口座などに振り込むが、依頼者の個人口座などを振込先に指定することで、金の流れを隠す手口が目立ったという。

●過払い金訴訟扱う弁護士ら697人が申告漏れ 総額79億円

日経 10.21

個人事業者に対する2008事務年度(08年7月~09年6月)の税務調査で、消費者金融などへの過払い金の返還請求にかかわる弁護士や司法書士697人に総額79億円の申告漏れがあったことが21日、国税庁のまとめで分かった。重加算税を含む追徴税額は計28億円に上った。

国税庁は過払い金返還訴訟を手がける弁護士や司法書士804人を対象に実地調査。このうち697人から申告漏れが見つかり、81人が悪質な所得隠しと認定された。

ある男性弁護士は、消費者金融業者から依頼主への返還金が、自らの口座を通じて支払われる際に自らの報酬を差し引き、その全額を収入から除外して申告。07年までの7年間で1億1500万円の所得を隠したとして、所得税4600万円と消費税900万円を追徴課税された。(02:02)

●過払い金訴訟で9000万円脱税 司法書士を告発

サンケイ 2008.12.12 10:41

多重債務者の過払い金返還訴訟などを請け負っていた東京都港区の平田季則司法書士(38)が、平成19年までの2年間で、約2億4000万円の所得を隠し、約9000万円を脱税したとして、東京国税局から所得税法違反罪で東京地検に告発されていたことが分かった。

司法制度改革で、15年4月から司法書士にも簡易裁判所での民事訴訟の代理人が務められるようになり、収入が一気に膨らんだとみられる。

関係者によると、平田司法書士は16年3月に法相の認定を受け、訴訟の代理を請け負える「認定司法書士」の資格を取得。「債務整理.JP」というホームページを開き、24時間対応で電話相談を受けるなどして顧客を募っていたが、受け取った報酬は複数の口座で管理し、一部しか税務申告していなかったという。

平田司法書士の事務所では「すでに修正申告には応じた。ご迷惑をおかけして申し訳ない」としている。

●「過払い金返還」報酬隠し697人!国税が指摘

searchina 【経済ニュース】 V 2009/10/22(木) 22:45

【認定司法書士・弁護士のあくどさ漸く表面化】

■司法書士の悪行暴かれる

10月18日読売新聞が、福岡、長崎、佐賀3県の認定司法書士や弁護士の報酬隠しを報道して以来、マスコミ各社が追っかけ報道しているが、本年6月までの1年間に、過払い金に携わった全国の弁護士、認定司法書士697人の司法書士、弁護士が、国税局から申告漏れを指摘され、その総額は79億円に達した。重加算税や過少申告加算税を含む追徴税額は約28億円に上るという。

そのうち81人は仮装や隠蔽を伴う悪質な行為と認定されて重加算税が課せられたのだという。所得隠しの手口は、消費者金融業者から依頼主への返還金が支払われる際に、依頼主から預かった通帳に返還金を振り込ませ、報酬を現金で引き出した後に通帳を返却、その所得約1億円を簿外で処理していたものも指摘されているという。司法書士等は多重債務者救済を謳いながら、実は多重債務者から着手金、報酬金、減額報集酬金などの名目で暴利を貪っている構図があらわになったかたちだ。

ある司法書士は「これは氷山の一角」といい、多重債務者を専門に扱うある司法書士は「基本的に過払いは金融業者から支払われた返還金の金額が依頼者にわからない。金額調整は何とでもなる。今回の摘発はレアケース。ボンクラ国税にこの儲かるスキームを暴けっこない」と実情を暴露するほど鼻息が荒い。

「債務者の中にはATMへ入金に行ったとき、過払いしませんかと肩を叩かれ、解決手付金10万円といわれた。」(銀行系消費者金融支店長)とか、「大手のA法律事務所は、過払いがない債務者は相手にしない。それでも相談を希望するなら、東京まで来させるという。また、別のケースでは、司法書士と債務者の妻が結託し、本人の知らないうちに過払い請求が進み、慌てて本人が取り消した。」(銀行系消費者金融幹部)など最近の司法書士等に関する問題の大きさを指摘するが、現実には、「過払い請求しませんか」という車内広告が一段と目立つ。多重債務者救済は「大きな商機」と位置付けているようだ。生活に窮した多重債務者から貪り取った資金を元手に、さらに暴利を貪り取ろうとする構図はハイエナと呼ぶ以外の何者でもあるまい。

まともな司法書士業務を営む司法書士など「格差の中で一般税制を引き上げながら、セレブ弁護士等には圧力がかかって何の支障もない」と怒りをあらわにする。

■加熱する過払いビジネス

司法書士は簡易裁判所で訴訟代理権のみ認められ、訴額140万円までという制限がある。しかし、「訴額」は、「過払い金の額」か、「借金残高の帳消し分に過払い金を加算したもの」なのかで見解が分かれ、訴額の定義を巡って大阪高裁で訴訟まで起きている。

また、弁護士と司法書士の争いも凄まじく、過払い返還金額が折り合わず、裁判に持ち込まれたケースでは、裁判官や消費者金融会社側の弁護士を相手にたじろぐ債務者に、司法書士が傍聴席で罵声を浴びせるといった事例も頻繁に起きているようだ。

非弁行為を追及するある銀行系消費者金融幹部は「最近広告でよく見かけるいわゆるビジネス系の弁護士、司法書士らのやり口には憤りを感じる。債務者の気持ちなどわかっちゃいない。早急に日弁連、司法書士連合会は処分を下すべき」と抗議する。

■追求もこれまでよ。胸を張る司法書士も

今回摘発されたケースについて、多重債務事案を扱う弁護士、司法書士は全く動じていないようだ。「追徴を受けるのは、脇の甘い奴らだ。基本的に債務者と我々のやり取りなど国税にわかるはずがない。国税もそこまで能力が高いとは思えない。今まで何年にも亘り誤魔化した明細を発行してきたが、当方に限っては未だ摘発はゼロ、そのうち時効になれば丸儲け」とある司法書士は胸を張る。

国税局が今回メスを入れた背景には、こういった弁護士、司法書士に対する見せしめの意味もあるだろうが懲りている様子が全く覗えない。それどころか、さらに攻勢をかけて過払いの掘り起こしをしようとしている。「追徴を受ける以上に儲ければそれまで、件数を多くこなせばさらに国税が摘発しにくくなる」というのが本心か。

■過払い返還に問題の根源あり?

過払い返還がビジネスとして成立する背景には、平成18年1月の最高裁の判決が判例として流用されている点だ。

判決以前は貸金業規正法第43条のみなし弁済規定により、グレーゾーン金利が認められていた。判決を機会に、貸金業規正法第43条のみなし弁済規定の任意の支払いの部分が否定される捉えかたをされているが、債務者が借金の返済をするにあたって膨大な債務者全部が無理矢理の支払いを強制されていると判断するのはそもそもおかしい。

ある事案の判決をすべてに当てはめ、それで判決を追認することを認める当局にも問題はありはすまいか。この種の問題を解決するには、「過払い返還」を見直しやめることしか解決の糸口はないように思える。過払い返還をなくし正常な貸し金マーケットを取り戻すしか消費者金融業者等と債務者との間に信頼関係を築き、解決を図る道はないように思えるが如何か。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR) |

| Trackback ( )

|

昨日のNHKテレビのニュースをみて気持ちよかった。

それは、鳩山氏の次のコメント。

鳩山首相は同日「財務省はできるだけ

財源を切り詰めるために工夫をするのだろうが、

人の命を大切にする新しい政治のために必要な予算は

国が手当てしなければならない」との姿勢を表明

とても分かりやすい。

そもそも、以前なら、経済が・・とか、産業が・・・とかなっていたのに

「人の命を大切にする新しい政治」に優先順位がかわった。

今の政権交代の混乱を経過して、もうしばらくすれば、

こんな分かりやすい表現が、全国の各地の首長や公務員から普通に聞かれるようになるのだろう。

・・思い出したこと、10数年前、まだ、全国の地方自治体で知事がガラッと変わることは少なかったころ。

おとなり三重県の知事が、国会議員から立候補した北川氏に替わった。

全国から注目された。

新しいことをどんどん提案、県議会はおろおろの体の報道が続いていた。

そのころ、合併前のここ旧高富町の議会にいて、委員会視察などで三重県内の市町に行くといつも驚いたことがある。

市町の職員が「うちの知事は・・・」といって話をする。

その自治体の市長や町長のこと、

つまり「うちの市長は・・・」「うちの町長は・・・」と自分のところのトップでなく、

「うちの知事が」と誇りをもって説明する姿に、すごいものだなぁ・・・と思ったことが何度もある。

対して、トップの替わらなかった岐阜県や愛知県の市町村。

市町の職員に三重県内のような雰囲気がまったくないことをいつも感じさせられた。

そんなことを思い出しなが、地方分権とはいえ、首相がこうなら、遠くないうちに地方公共団体のトップや職員も自然な流れで変わっていくのだろうという気がした。

・・・昨夜、久しぶりに飲んだワインが、いっそうおいしく感じられた。

そして、今日はうちの無農薬栽培の「初霜(稲の品種/ハツシモ)」の稲刈り。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

今、6位、7位あたり

(関連) 昨日10.21ブログ

◆「母子加算」復活、年内も微妙…政府内に異論/就学支援や教材実費支援/ひとり親世帯就労促進費

●母子加算:復活求め国会内で緊急集会

毎日新聞 2009年10月21日

生活保護の母子加算の復活を求めて21日、当事者の母親や支援者らが国会内で緊急集会を開いた。母子加算は、民主党が復活を掲げる一方、財源を巡り調整が難航。長妻昭厚生労働相は、復活にあたり財務省側が、生活保護世帯に対する高校生への就学費や学習支援費の廃止を求めていることを明らかにしている。

集会では、高校1年の息子と暮らす東京都の川口紘子さん(50)が全面的な復活を求め、「加算分の2万3000円の廃止で、食費を1日1000円以下に切り詰めている。1日3食たべられない暮らしとは何なのか、保護の対象者は生かさず殺さずなのでしょうか」と訴えた。川口さんの場合、母子加算が復活しても、高校生への就学費や学習支援費が削られると、実際には月額約3000円しか増額されないという。

●高校就学費廃止などを「公約違反」と批判

日刊スポーツ 共同 [2009年10月21日20時3分]

母子家庭を支援する市民団体「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」などは21日、国会内で集会を開き、生活保護の母子加算復活と引き換えに、財務省が高校就学費、学習支援費の廃止や減額を求めていることを批判する声明を発表した。

集会には数十人が参加。声明は、減額が決まれば「政権公約に違反する」と指摘し「鳩山由紀夫首相に指導力を発揮してほしい」と訴えた。

子どものいる生活保護受給世帯には現在、高校で必要な学用品などに充てる高校就学費と、参考書代などに使う学習支援費が支給されている。出席者からは「就学費がなければ、復活する母子加算で学用品などを賄わなければならない」などと批判が相次いだ。

生活保護を受けて子ども3人と暮らす神奈川県の女性(35)は「制服代などの準備にお金がかかり、子どもに我慢してとは言いにくい。就学費は必要だ」と訴えた。

●母子加算、満額復活で決着 首相指示で財務相と厚労相が合意

2009/10/22 00:05 【共同通信】

鳩山由紀夫首相は21日、12月からの復活を決めている生活保護の母子加算をめぐり、財務省が半額での実施を主張していることについて「半額であるはずはなく、全額復活をさせなければいけない。そのように指導していきたい」と述べ、満額復活を指示した。

首相はその後、長妻昭厚生労働相と会い、藤井裕久財務相との調整を指示。同日夜、長妻氏が藤井氏と電話で協議した結果、年度内の支給に必要な満額の約60億円を厚労省の要求通りに支出することで合意した。

政府は23日の閣議で、2009年度予算の予備費を充て復活させることを正式に決める方向。

母子加算をめぐっては、満額復活を求める厚労省に対し、財務省が加算額の引き下げのほか、ひとり親家庭に限らず支給している高校就学費や学習支援費の廃止などを提案。21日も両省の副大臣や政務官が相次いで折衝したが、厚労省側は「教育関係の支援費と母子加算は関係ない」と拒否、調整が難航していた。

鳩山首相は同日「財務省はできるだけ財源を切り詰めるために工夫をするのだろうが、人の命を大切にする新しい政治のために必要な予算は国が手当てしなければならない」との姿勢を表明。

長妻氏との会談では、決着を藤井氏との調整に委ねたが、藤井氏が長妻氏の要求を受け入れた。

●母子加算:就学・学習支援費は継続

毎日新聞 2009年10月22日

生活保護の母子加算復活を巡り財務省と厚生労働省が21日協議し、財務省が廃止を求めていた保護世帯への高校生向け就学費と学習支援費は継続することが決まった。政府は12月までの復活を目指す。母子加算の廃止に伴って前政権が導入した一人親向けの就労支援費は廃止する。

母子加算は、長妻昭厚労相が早期復活を掲げる一方、財源を巡り政府内の調整が難航していた。高等学校就学費と学習支援費は、一人親家庭以外の生活保護世帯にも支給されている。このため廃止されれば影響が大きく、「母子加算復活との引き換えによる廃止は公約違反」との声が上がっていた。【野倉恵、佐藤浩】

●母子加算、12月復活決定 就学・学習支援費も存続

朝日 2009年10月22日5時21分

生活保護のひとり親世帯に対する「母子加算」が、12月から復活することが決まった。長妻昭厚生労働相と藤井裕久財務相が21日夜、電話で協議し、今年度支給される4カ月分の財源として予備費から60億円を充てる方向を確認した。23日の閣議で正式決定する。

長妻氏は、後期高齢者医療制度や障害者自立支援法の「廃止」など暮らしにかかわる公約の実施を次々と表明しているが、実現するのは母子加算の復活が初めてのこと。生活分野では、最初の政権交代の「果実」と言える。

母子加算は、18歳以下の子どもがいるひとり親世帯の生活保護費に上乗せされるもので、約10万世帯が対象。都市部で子ども1人なら月2万3260円が支給されていたが、今年4月に全廃された。

財務省は財源を圧縮するため、母子加算復活の条件として、高校の就学費や小中高生の学習支援費などの事実上の廃止を求めたが、最終的に存続させることとなった。

母子加算の復活は、民主党のマニフェスト(政権公約)や与党3党の連立政権合意に盛り込まれている。長妻氏は就任直後から「年内復活」を明言しており、財務省と財源の調整を進めていた。

来年度分は180億円が必要となるが、厚労省は来年度予算の概算要求の中で金額を示さない「事項要求」にしている。

●母子加算復活に60億円、厚労相と財務相合意

2009年10月22日03時05分 読売新聞

長妻厚生労働相と藤井財務相は21日夜、電話で協議し、12月に復活させる生活保護世帯への母子加算について、厚労省が要求していた今年度分の費用60億円に予備費を充てることで合意した。

母子加算の費用については、財務省側が別の制度の利用などにより、約30億円に抑制するよう要請していたが、厚労省側の要求を満額、認めることになったものだ。23日の閣議で決定する。

●首相、母子加算は全額復活=厚労、財務両相が調整へ

2009/10/22-00:17

鳩山由紀夫首相は21日夕、今年3月末で廃止された生活保護の母子加算について「復活と言っている以上、半額のはずはない。全額復活をさせなければならない」と述べ、約2万円の全額を復活させる考えを示した。首相官邸で記者団に語った。

厚生労働省は、今年度分の母子加算の予算として約60億円を要求。これに対し財務省は、生活保護世帯向けの高校就学費や小中高校生の学習支援給付と、母子加算のいずれか高い方の額を支給する仕組みを提示、加算分を約30億円に抑えるよう主張していた。

長妻昭厚労相は同日夜、首相公邸で鳩山首相に財務省との交渉状況を報告。厚労相は会談後、記者団に「よく精査し、藤井裕久財務相と詰めるように」と指示を受けたことを明らかにするとともに、「(政府内で)12月からの復活ということは一致している」と述べた。厚労相は、財務相と22日に調整した上で、23日の閣議決定を目指したいとの考えを示した。

●鳩山首相「母子加算は全額復活」 財源抑制案を否定

日経 21日 23:01

鳩山由紀夫首相は21日、今年3月末で廃止された生活保護の母子加算について「全額復活させなければならない。そのように指導していきたい」と表明した。財源を抑制する案に関しては「財務省は財源を切り詰めるためにいろんな工夫をするのだろうが、本当に必要な予算は国が手当てしなければならない」と述べた。首相官邸で記者団の質問に答えた。

首相は同日夜、藤井裕久財務相に電話し、生活保護の母子加算について長妻昭厚生労働相と調整するよう指示した。

民主党は衆院選マニフェスト(政権公約)に母子加算復活を明記した。

(関連) ようこそ、NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむへ

母子加算復活の裏で高校就学費等廃止なら公約違反!鳩山首相の決断を求める緊急声明

2009-10-21 15:00:00 / Weblog 2009年10月21日

母子加算復活の裏で高校就学費等廃止なら公約違反!

鳩山首相の決断を求める緊急声明

生活保護問題対策全国会議、しんぐるまざあず・ふぉーらむ、多重債務による自死をなくす会、神戸公務員ボランティア、特定非営利活動法人ほっとポット、生活保護支援九州ネットワーク、近畿生活保護支援法律家ネットワーク、東海生活保護利用支援ネットワーク、一般社団法人自立生活サポートセンターこんぱす、全国公的扶助研究会、笹島診療所、愛知派遣村実行委員会、生存権裁判を支援する全国連絡会、全国生活と健康を守る会連合会

鳩山首相が長妻厚生労働大臣に対して、生活保護・母子加算の年内復活を指示されたとの報道がされた一方、その引き替えで生活保護受給世帯に対する高等学校等就学費や学習支援費を廃止する財務省の意見が根強いとの報道がされています(2009年10月12日読売新聞等)。

仮にこれが事実なら、何のための母子加算復活なのか、母子加算の早期復活を求めてきた私たちとしては到底容認できません。「コンクリートではなく、人間を大事にする政治」「子育て・教育に税金を集中的に使う」という「マニフェスト」にも真っ向から反するものであり、新政権発足間もない今、最初の公約違反と言わざるを得ません。

高校等就学費や学習支援費は母子加算廃止の代償ではない

母子加算(削減前の加算月額は1級地で2万3260円)は、ひとり親ゆえのハンディ、特別需要(例えば、一人で親二人分の育児、家事等をしなくてはならない。食事の準備ができずできあいのものを買ったり外食もあるだろうし、精神的、肉体的な疲れを癒すために休息も必要となるなど)に対応するものとして、1949年に創設された加算であり、政府においても、同様の趣旨が確認されていました(昭和55年11月17日中央社会福祉審議会生活保護専門分科会・中間的とりまとめ)。

これに対して、高校等就学費(平均15,441円/月)は、2004年3月16日の中嶋訴訟(高校就学費目的での保護費等を原資とする学資保険への加入の可否が13年間にわたって争われた事件)最高裁判決での原告勝訴を受けて、2005年度から創設されたものです。その支給対象は、高校生のいる保護利用世帯であって、母子世帯に限りません。高校等就学費の創設は、たまたま母子加算廃止と時期が重なっただけで、趣旨も支給対象も異なり、母子加算の廃止とは全く関係がないのです。

また、2009年7月に創設された学習支援費(参考書代など。小学生2,560円~高校生5,010円)も、生活保護世帯の貧困の再生産を防ぐ趣旨で導入されたもので、支給対象は母子世帯に限らず、これも母子加算廃止とは関係がありません。

したがって、母子加算復活に伴い、高校等就学費や学習支援費を廃止する理論的整合性は全く存在しません。

「高校授業料無償化」では救われない

民主党は、マニフェストで、「公立高校の授業料を無償化し、私立高校生には年12~24万円を助成」するとし、「高校授業料の実質無償化」を唱っています。しかし、この公約はまだ実現しておらず、先行して生活保護受給世帯に対する高校等就学費や学習支援費を廃止することに合理性はありません。

しかも、高校では授業料以外の学習費用の方が多いことに留意が必要です。すなわち、公立高校において学校に支払う平均学習費は年間約35万円ですが、うち①授業料は約11万円に過ぎず、②残りの約24万円は教科書代、制服代、修学旅行費等の費用です。また、③学校外の教育費(参考書や塾等)に平均約17万円かかることからすると、仮に授業料が無償となっても、②③の計41万円の負担は残ることとなります。

将来高校授業料無償化が実現したとしても、その暁には、むしろ生活保護受給世帯に対する「高校等就学費」の予算を現在月額数千円と手薄な「学習支援費」に振り替えることこそが、「貧困の世代間連鎖」を断ち切るためには求められています。

総選挙前の民主党の公約

総選挙前、当時の野党4党が「母子加算復活法案」を上程した際、当時の自公政権や厚生労働省が「高校就学費や学習支援費が代償としてある」と主張したのに対し、野党4党は私たちとともに「それは代償ではない」と反論していました。

総選挙前、鳩山首相は、当時の麻生首相との党首討論の締めくくりで、「小学校に入りたてのお嬢ちゃん、お母さんが生活保護、母子家庭、2万円切られてしまった。そこで『もう私は高校に行けないのね』。その話、聞いたら涙が出ましたよ。修学旅行に行きたくても行けない、高校行きたくても行けない。そういう人がたくさん今いるんです。これが日本の現実なんです。」「こういう方を救おうじゃないですか。居場所を見いだされる国にしようじゃないですか。アニメの殿堂のお金があれば、なんで生活保護の母子加算に戻してあげないんですか。そういう政治をやりたいんです。やろうじゃないですか。」と訴えました。

総選挙前、民主党は、そのマニフェストで「国民の生活が第一」「暮らしのための政治」を掲げ、「母子家庭で、修学旅行にも高校にも行けない子どもたちがいる。」「民主党は、すべての子どもたちに教育のチャンスをつくります。社会全体で子育てする国にします。」「すべての予算を組み替え、子育て・教育…に税金を集中的に使います。」と訴えました。

公約実現のために鳩山総理の決断を!

母子加算を復活させる引き替えに、その財源を同じ生活保護受給者の高校等就学費や学習支援費の廃止によって捻出するというのであれば、これまでの政権のやり方とどこが違うのでしょうか。それでは、「コンクリートも削り、人間に対する予算も削る政治」になってしまいます。

私たちは、新政権が「暮らしのための政治」という公約を実現することを心から期待し、固唾をのんで見守っています。私たちは、公約実現のために鳩山総理が、そのリーダーシップを発揮した決断をすることを強く求めます。

以 上 |

| Trackback ( )

|

民主党は、選挙で、格差や貧困対策、子育て支援を主張した。

そのひとつが、自公政権で廃止された「母子加算」の復活。

注目していたけれど、復活困難とか年内困難とか、いろいろと揺れてきた。

制度は、産経新聞の 2009.10.8 がまとめている。

「母子加算は18歳以下の子供がいて、かつ生活保護を受けている母子家庭に月約2万円を支給する制度。全国の約10万世帯が対象となっていたが、「生活保護を受けている母子世帯より、一般の母子世帯の方が収入が低い」との理由から、自公政権時代の20年度末に廃止された。ただ、民主党などは廃止によって「格差の固定化を招く」と批判し、民主、社民、国民新の3党は先の衆院選で共通政策に掲げていた。

今朝の最新ニュースは、「年内に生活保護の母子加算を復活させる代わりに、生活保護世帯に対する高校生の就学費や、学習支援費の廃止を財務省から求められている」ということのようだ。「ひとり親世帯就労促進費」も廃止。

経過も関係も、ちょっと分かりにくい。

そこで、この問題に取り組み、サポートしている支援団体の呼びかけを紹介する。

生活保護問題対策全国会議 の昨日20日の国会議員あて呼びかけが分かりやすいのでリンクし引用しておく。

今日21日、議員会館で集会を開くという。

こちらは、今日は、11時から名古屋高裁で住民訴訟の第一回弁論。

ここのところ裁判を減らしてきているので、名古屋高裁は1年半振り。

(追記/翌日10月22日のブログ)

◆人の命を大切にする新しい政治のために必要な予算/鳩山首相「母子加算は全額復活」 財源抑制を否定

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

今、6位、7位あたり

●母子加算、12月復活へ~60億円捻出へ調整

サンケイ 2009.10.8

政府は7日、今年3月末に廃止された生活保護世帯への「母子加算」を12月までに復活する方針を固めた。平成21年度中に必要な金額は60億円前後の見込み。財源としては21年度予算の予備費などを充当する方向で、厚生労働省と財務省が詰めの調整を続けている。月内には合意に達する見通しだ。母子加算を年内に復活することで、鳩山政権による政策転換の実績をつくりたいとの狙いもある。

(略)

政府は母子加算復活の財源として、21年度予算の予備費を充てたい考えだが、予備費は本来、災害などの不測の事態に対応するための資金として積まれており、財務省が難色を示している。ただ、当初は10月からの復活を目指していた長妻昭厚労相は「1日も早く復活させたい」との考えを変えておらず、年内復活を実現するためにも早期決着を図る意向だ。

●母子加算訴訟で姿勢転換へ 広島、国の復活方針で

サンケイ 2009.9.30 13:39

生活保護制度見直しで4月に廃止された母子加算などをめぐり、広島県の男女が県や広島など5市の減額処分取り消しを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が30日、広島高裁(礒尾正裁判長)であり、自治体側は国の母子加算復活方針を踏まえ、「内容を検討したい」と来年2月下旬までの答弁延期を要請。従来の争う姿勢を転換する意向を示した。

自治体側の代理人弁護士は「連立政権の合意に基づき、子どもの貧困解消を図る観点から、母子加算の復活の内容について検討したい。(来年)2月下旬まで猶予をいただきたい」と述べた。

母子加算と老齢加算廃止の適否を争う同種訴訟はほかに7地裁と2高裁で係争中。うち母子加算が対象の原告は、札幌、釧路、青森、京都の4地裁で計10人。

●母子加算復活で折衝難航 年内支給目指す厚労相

daily 10/13

長妻昭厚生労働相は13日の記者会見で、生活保護の母子加算の年内復活を目指す考えを重ねて表明するとともに、4月の加算廃止に伴って導入したひとり親家庭などの支援策見直しをめぐり財務省との折衝が難航していることを明らかにした。

長妻氏は「年内に支給することは、藤井裕久財務相には基本的に了解いただいているが、具体的な手法について詰めが必要だ」と述べた。

その上で「ひとり親家庭への就労支援策は廃止してもいいが、ひとり親家庭に限らない学習費の支援などもある」と支援策の見直し範囲が焦点と指摘。厚労、財務両省間で「見解にずれがある」と述べ、今後、両省の副大臣レベルで協議していく考えを示した。

長妻氏は就任直後、母子加算の復活について「10、11月の早期実現」を表明。ところが、当初想定していた本年度予算の予備費を財源に充てることに財務省側が難色を示した。10月復活は見送られ、11月復活も困難な状況となっていた。

●「母子加算」復活、年内も微妙…政府内に異論

2009年10月12日09時54分 読売新聞

生活保護を受けている一人親の世帯に支給されてきた「母子加算」の復活協議が難航している。

今年3月末に廃止された母子加算に代わる形で導入した「新制度」の扱いに、政府内で意見の隔たりがあるためだ。当初は10月に母子加算を復活させる方針だったが、年内復活も微妙な情勢だ。

母子加算を復活した場合、必要となる年間約180億円の財源は、「予備費で対応が可能」(藤井財務相)という。長妻厚生労働相ら厚労省の政務三役は新制度の存続と母子加算復活の両方を狙っているが、政府内には異論も多い。

母子加算は都市部では月額約2万3000円が支給された。代わって導入された「新制度」は、子どもの年齢や仕事の有無などに合わせて支給額が変わる仕組みだ。具体的には、子どもの授業料などを対象とした「高等学校等就学費」(1人あたり月約1万5000円)、親が働いている場合は最大月1万円、職業訓練をしている場合は月5000円を支給されている。

新制度では病気で働けない場合などには、支給総額が母子加算を下回ってしまう。与党内には、「景気は低迷しており、母子加算と新制度の両立が必要だ」との意見が根強い。一方、財務官僚は、「母子加算に代わる制度を、母子加算復活後も続けるなど、予算編成の常識が分かっていない」と反発する。

与党は予備費の活用による年内の母子加算復活を目指す姿勢を変えていない。だが、復活法案と合わせ09年度第2次補正予算案を年明けの通常国会に提出することも視野に入れ始めており、復活時期は見通せない状況だ。

●首相 母子加算復活の調整急げ

NHK 10月19日 23時48分

鳩山総理大臣は19日夜、長妻厚生労働大臣と総理大臣官邸で会談し、生活保護を受けながら親が1人で子育てしている世帯に支給されてきた母子加算を年内に復活させるため、政府内の調整を加速させるよう指示しました。

会談は、鳩山総理大臣の呼びかけで行われた・・・

生活保護問題対策全国会議/2009-10-21 13:00:00 / 集会・シンポジウムのお知らせ

緊急院内集会「えっ?母子加算復活で高校就学費は廃止?」

21日(水)1時~3時

国会議員 各位 2009年(平成21年)10月20日

要 請 書

「えっ?!母子加算復活で高校就学費は廃止?」

~このままでは公約違反。鳩山総理の決断を~

2009年4月、生活保護を受けるひとり親世帯に支給されてきた母子加算が完全廃止されました。母子加算の完全廃止を受け、鳩山総理は、総選挙前、当時の麻生首相との党首討論の締めくくりで、「小学校に入りたてのお嬢ちゃん、お母さんが生活保護、母子家庭、2万円切られてしまった。そこで『もう私は高校に行けないのね』。

その話、聞いたら涙が出ましたよ。…修学旅行に行きたくても行けない、高校行きたくても行けない。そういう人がたくさん今いるんです。」「こういう方を救おうじゃないですか。居場所を見いだされる国にしようじゃないですか。」と訴えました。

その後、民主党はマニフェストに母子加算復活を掲げ、政権交代が実現し、長妻厚生労働大臣が母子加算を年内に復活させるという発言を繰り返してきました。ところが、最近の新聞報道によれば、母子加算の年内復活が微妙となり、さらに、高校等就学費や学習支援費の廃止との引き換えを主張する財務省の意見が根強いとされています(2009年10月12日読売新聞)。

しかし、高校就学費や学習支援費は母子加算とは異なる経過と理由に基づいて導入されたものであり、それらの廃止もまた母子加算と同様に子どもたちの将来にかかわる重大な問題です。報道が事実ならば、ひとり親世帯の窮状や子どもの貧困の実態を無視し、創設経過、支給趣旨、対象範囲が異なる給付を混同して子どもたちに対する教育を妨げようとするものであり、民主党の公約違反と言わざるを得ません。

先生方におかれましては、ひとり親世帯の窮状や子どもの貧困の実態ときちんと向き合い、1日も早く、高校等就学費と学習支援費を存続させたうえで、母子加算を復活させてくださいますようお願いいたします。

先生方に実態をご理解頂くため、10月21日(水)午後1時~午後3時、衆議院第1議員会館第1会議室において緊急の院内集会を開催し、当事者の声をお届けします。ご多忙とは存じますが、是非、ご参加ください。

1 貧困の再生産を防ぐために教育機会の保障が必要不可欠です。

等価可処分所得の中央値の50%を貧困と定義したとき、全世帯の子ども貧困率が15%であるのに対し、母子世帯の子どもの貧困率は66%となっています(阿部彩『子どもの貧困』岩波新書52頁、56頁)。

また、大阪府堺市で行われた実態調査によれば、生活保護を受ける母子世帯の4割は、世帯主が育った家庭も生活保護を受けていました。いったん貧困に陥ってしまうと抜け出すことがとても難しく、世代を超えて貧困が再生産されてしまう実態が明らかとなっています。

母子加算の廃止は、ひとり親世帯の子どもたちに更なる負担を強いて貧困の再生産を加速させるものであり、加算の復活は再生産の速度を緩めて元に戻すにすぎません。貧困の再生産を防ぐためには、母子加算の復活にとどまらず、高校就学費や学習支援費を維持して、子どもたちに教育の機会を保障することが必要不可欠です。

2 高校等就学費や学習支援費は母子加算と代替関係にはありません。

母子加算(削減前の加算月額は都市部で2万3260円)は、ひとり親ゆえのハンディや子どもの健全育成などから必要となる需要に対応するものとして1949年に創設されました。

これに対し、高校等就学費(月額平均1万5441円)は、子どもの高校の就学費用として、2005年度に創設されたものであり、支給対象はひとり親世帯に限りません。たまたま母子加算廃止と時期が重なりましたが、実際は、2004年3月16日の中嶋訴訟最高裁判決(高校就学費目的での保護費等を原資とする学資保険への加入の可否が争われ原告が勝訴したもの)での原告勝訴を受けて国が具体化せざるを得なかったにすぎません。

また、2009年7月の創設された学習支援費(参考書代など。月額で小学生2560円~高校生5010円)も、生活保護世帯の貧困の再生産を防ぐ趣旨で導入されたものであり、支給対象はひとり親に限りません。いずれも支給趣旨、対象範囲、創設経過が異なり、母子加算と代替関係にはありません。

3 高校等就学費や学習支援費が廃止されれば母子加算が復活しても公約違反です。

民主党は、総選挙前、そのマニフェストで、「国民の生活が第一」「暮らしのための政治」を掲げ、「母子家庭で、修学旅行にも高校にも行けない子どもたちがいる。」「民主党は、すべての子どもたちに教育のチャンスをつくります。

社会全体で子育てする国にします。」「すべての予算を組み替え、子育て・教育…に税金を集中的に使います。」と訴えていました。しかし、母子加算が復活しても、高校等就学費や学習支援費が廃止されれば、復活した母子加算額で高校就学費等を賄わなければなりません。これでは母子加算復活は名ばかりとなってしまいます。ひとり親家庭以外の保護世帯については、高校等就学費等の減額だけが行われ、子どもの高校就学等が困難となります。全体としてみれば、公約違反といわざるを得ず、“子どもいじめ”とさえ言われかねません。

4 高校授業料の無償化も公約違反の言い訳にはなりません。

民主党はまた、マニフェストで、「公立高校の授業料を無償化し、私立高校生には年12~24万円を助成」するとして、「高校授業料の実質無償化」を謳っています。しかし、この公約はまだ実現しておらず、先行して生活保護世帯に対する高校等就学費や学習支援費を廃止することに合理性はありません。

しかも、高校では、授業料以外の学習費用の方が授業料よりも多くかかることに留意が必要です。公立高校において学校に支払う平均学習費は年間約35万円、うち授業料は約11万円で、残りの約24万円は教科書代や制服代や修学旅行費等の費用です。また、学校外の教育費(参考書や塾等)にも平均約17万円かかります。

仮に授業料が無償となっても、授業料以外の年間計41万円の教育費の負担は残ってしまうのです。貧困の再生産を防ぐためには、高校授業料の無償化だけでは足りず、授業料以外の教育費を賄うための給付が必要となります。

いま、新政権が本気で子どもの貧困に取り組む気があるのか、その真意が問われています。子どもたちに手を差し伸べるために、そして、公約違反で国民の信頼を裏切らないために、鳩山総理の決断を求めます。

生活保護問題対策全国会議 代表幹事 尾 藤 廣 喜(弁護士)

(連絡先)〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16

西天満パークビル3号館7階 あかり法律事務所

電話:06-6363-3310 FAX:06-6363-3320

上記全国会議 事務局長 小久保 哲 郎(弁護士) |

●生活保護、母子加算12月復活

2009年10月20日 読売新聞

●母子加算12月から復活 10万世帯に年内支給へ

西日本 2009年10月21日

政府は20日、今年4月に廃止された生活保護の母子加算について、12月から復活させる方針を固めた。生活保護費の支給日は月初めだが、事務を担う自治体が対象者認定などの準備に時間がかかるため、12月初旬に支給事務が間に合わない場合は、同月下旬までに加算分を追加支給する。

対象は約10万世帯で、年度内4カ月分の支給に要する費用は約60億円。2009年度予算の予備費を充てる方向だが、財務省は厚生労働省に対し半額に削るよう求めており、金額については政府内で調整を続ける。

厚労省は10年度予算の概算要求で、母子加算は金額を明示しない「事項要求」としたが、今回の政府方針を受け、支給自体は10年度以降も実施される見通しとなった。

母子加算は、生活保護を受給していて18歳以下の子どもがいるひとり親家庭に対し、1人目に月約2万円、2人目以降は1人当たり月千円程度を一般の保護費に上乗せして支給する。

加算廃止に伴い導入された代替措置で、ひとり親向けの就労支援(最高で月額1万円)は廃止される見込み。

長妻昭厚労相は就任直後、母子加算復活を「10、11月の年内の早い時期」と明言していたが、予備費活用に財務省側が難色を示したことなどから、実現が先送りになっていた。

●「母子加算復活なら就学・学習支援廃止」財務省詰め寄る

朝日 2009年10月21日

長妻昭厚生労働相は20日の記者会見で、年内に生活保護の母子加算を復活させる代わりに、生活保護世帯に対する高校生の就学費や、学習支援費の廃止を財務省から求められていることを明らかにした。そのうえで、長妻氏は「基本的には、いじるべきではない」と拒否する考えを示した。

高校等就学費は、公立高校の授業料や教科書代などが生活保護費に上乗せして支給される。学習支援費は小学生から高校生に、参考書代などにあてられる。いずれも母子加算より支給対象者が広く、廃止に反対する声が出ている。

長妻氏によると、同日の閣議の前後に藤井裕久財務相と協議をしたが、結論は得られなかったという。長妻氏は会見で「就学支援や教材などの実費支援は、母子家庭でなくても広く導入された制度。これは別問題だ」と強調した。

母子加算廃止に伴って支給が始まった「ひとり親世帯就労促進費」について、長妻氏は、母子加算が復活した場合に廃止することには理解を示した。

●社説:母子加算復活 この予算を生かすため

毎日新聞 2009年10月21日 0時14分

・・・

自民党の小泉政権時代に社会保障費の自然増を毎年2200億円削減する方針が打ち出され、生活保護の母子加算は老齢加算とともに廃止された。現在、各地の裁判所で生活保護を受給している人々が原告となって取り消しを求めた訴訟が提起されている。格差や貧困対策、子育て支援を前面に掲げて政権奪取した民主党にとっても母子加算復活はシンボル的な公約である。母子加算を廃止したまま、子ども手当は所得制限を設けずに金持ち世帯にも出すというのでは筋が通らないだろう。

ただ、母子加算を復活させるだけでは済まないところに問題の深刻さがある。まず、生活保護以下の収入しかないのに、持ち家があるなどの資産要件が壁となって生活保護を受けられない人が相当数いることである。実際に受給できているのは貧困世帯の2割にとどまっているとも言われている。母子加算廃止の理由にされたのも、加算によって一般の母子世帯よりも収入が多くなってしまうということだった。低所得の母子世帯、父子世帯対策を総合的に進めなければ、生活保護受給世帯との逆転現象は解決されないだろう。

次に、現金給付だけでは現在の貧困は容易に解決できないことである。いくら就労相談窓口や職業訓練のメニューを用意しても、そこにたどり着くには心身や生活を立て直すためのきめ細かい支援が必要だ。

・・・

| Trackback ( )

|

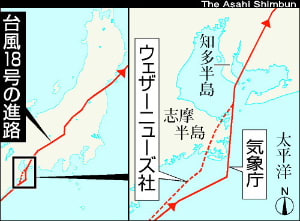

先日の台風のとき、気象予報の関係で、「気象庁」「気象協会」「ウェザーニューズ」の 3つ を比較するブログを出した。

2009年10月8日ブログ ⇒ ◆今日は台風/午前5時過ぎ 愛知県知多半島に上陸/本州を串刺しで進む

今、あのときの台風の位置の速報もしくは予報のことで、「気象庁」と「ウェザーニューズ社」がバトルを演じているらしい。

私は、腰の重い官庁である気象庁より「ウェザーニューズ社」に分があると見る。

実際、ふだん利用しているのは、私は後者。

今回、法律に準ずるかたちで「注意」をした気象庁、その10月9日の「注意」はインターネットには見つからないので、2年前の中越地震のときの 「がけ崩れ予測メール」サービス に対しての業務改善命令の要旨を、このブログ末に転載。

ところで、自主上映会の案内がされているので、転載・紹介。

具体的なことは、文中に記載の連絡先にお問い合わせ下さい。

未来を考える 自主上映会のお知らせ

2009.10.09 Friday

「番組情報と、わたしの思いと新しい取り組み」に書いた

DVD上映会を以下の通り開催します!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ぶんぶん通信 no.1 上映会&まなびあい会

来春公開の長編ドキュメンタリー映画

「ミツバチの羽音と地球の回転」。

「ぶんぶん通信」は、その映画制作過程がいち早く届けられるビデオレターです。

(「六ヶ所村ラプソディー」の鎌仲ひとみ監督の作品です)

「持続可能な未来への意志」と題された「ぶんぶん通信 no.1」は、

原発建設に直面する山口県祝島と国民投票によって脱原発の道を選んだスウェーデンが舞台です。

これからのエネルギーをどうするか。

子どもに残していきたいもの、残したくないもの、守るべきものは何か。

今わたしたちが便利さや豊かさを追求するがために

子どもや子孫にどれだけの負の遺産を残して、子どもたちの未来を汚しているか。

それを真剣に考えるときがきています。

原発や電力会社、自治体や国のせいにしていないで、

みんなが自分自身の問題だと理解してそれぞれ努力すれば解決していける問題だと思います。

自分の生活や生き方や選択が、子どもの未来。

緑に囲まれた気持ちのよい森の中で、

マスコミでは届けられない声にいっしょに耳を傾けませんか?

上映会後は、お弁当を食べながら感想や思いを語り合いましょう。

日時:2009年10月21日(水)

10:00~12:00(9:45 開場)

場所:三の倉市民の里 地球村 体験学習棟

(岐阜県多治見市三の倉町猪場37)

参加費:800円(上映料・会場費込み。残りはすべて祝島に寄付させていただきます)

定員:30名

申し込み方法:

前日までにchiho_77@hotmail.comへ以下の内容を添えてメールでお申し込みください。

①お名前 ②連絡先(メールアドレス・携帯電話の番号)

③お子さんの同伴の有無 ④簡単な自己紹介(当日みなさんでシェアしたいと思います)

メールをいただいてから3日以内に受付確認の返信をさしあげます。

備考:・お子さん連れ歓迎です。

お子さんの様子に合わせて森のお散歩に出られるのもいいですね!

・定員になり次第受付を終了します。

・上関原発建設中止を求める署名簿、海を守る布メッセージを準備します。

・コラボ企画も募集します!

・興味はあるけど今回は参加できないという方もご連絡ください。

次回以降、案内のご連絡をさしあげます。

主催:いっぽこいっぽ

※今回の上映会のために名前を考えました。

子どものことを中心に一歩一歩行動しよう!という意味です☆彡

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

今、6位、7位あたり

●業務逸脱?気象庁とウェザーニューズ大バトル

サンケイ 2009.10.16 17:53

2年ぶりに日本列島に上陸した台風18号をめぐり、気象情報会社「ウェザーニューズ」(WN、本社・東京)が気象庁と異なる独自の上陸情報を同社のホームページ(HP)上に掲載したことへの波紋が広がっている。気象庁は「予報業務の範囲を逸脱した」としてWN社に口頭指導。WN社は「予報の範囲に入らない」と説明、両者の主張は平行線をたどったままだ。(豊吉広英)

8日に上陸した台風18号に関し気象庁は同日5時過ぎ、「愛知県の知多半島付近に上陸した」と発表した。しかし、WN社は気象庁に先駆け同日午前4時過ぎ、「三重県志摩市に上陸した」と、携帯電話サイトの登録会員にメールを送ると同時に同社HP上に掲載した。同社はその後も「伊勢湾を通過」「知多半島に再上陸」といった情報を逐次HPに掲載した。

WN社は「アメダスのデータや有料会員から組織されるウェザーレポーターの情報などを総合的に判断した」と説明している。

一般向け気象予報業務が自由化されたのは平成7年。ただ気象庁は、緊急性の高い災害現場で無用な混乱を招く可能性があるとして「防災情報は一元化が重要」という立場をとっている。そのため予報業務の許可条件には、「台風の進路等に関する情報は、気象庁の情報の解説の範囲に留める」と記されている。

今回問題視されたのは、独自の上陸情報が「台風の進路等に関する情報」に当たるか否か、という点だ。

気象庁は「台風の上陸情報や、『今どこに台風がいる』といった実況についても“進路等に関する情報”にあたる」(民間事業振興課)と判断したという。

同庁の桜井邦雄長官も15日の定例会見で「バタバタした現場で『どっちがほんまやねん』と考えさせるのは無用なロス」と話した。

一方、WN社の森下良治広報部長は「規制されているのは『台風がどこに向かう可能性がある』といった予報。『どこに上陸した』という解析情報は、一元化が必要な防災情報に当てはまらない」と主張する。

防災情報の一元化が適用されるのは、マスコミ報道やインターネットのHPなど、不特定多数の目に触れる一般予報のみ。有料で特定の対象に配信する予報などでは予報も含めた独自情報を提供することも可能という。森下部長はこうした状況を踏まえ「情報の選択肢はあったほうがいいのでは」と訴えている。

気象庁も、どの情報を一元化とするかの判断にグレーゾーンがあることは認めながらも、WN社に説明を続け、理解を求めていく方針という。

識者はどう考えるのか。

防災システム研究所の山村武彦所長は「今回はWN社と気象庁の見解の違いがわずかだったが、大きく違うと混乱が生じる。混乱を防ぐためにも気象庁の主張は理解できる」との見方を示している。

一方、東京女子大の広瀬弘忠教授(災害・リスク心理学)は「台風がどこに上陸したという過去の話では混乱を招きようがないし、権威を持ったところが情報を一元化するという時代でもない。気象庁は縄張り意識を持たず、競争原理が働く状況を作るべきだ」と指摘している。

●台風上陸地「愛知だ」「いや三重」 官民バトル大荒れ(1/2ページ)

朝日 2009年10月19日17時31分

日本列島を縦断した台風18号の上陸地点をめぐって、気象庁と民間の気象情報会社「ウェザーニューズ」の間で論争が繰り広げられている。防災上の混乱を避けたいと台風の進路情報の一元化を迫る気象庁と、分析に自信をみせ、譲る気配のない同社のバトルは収まりそうにない。 日本列島を縦断した台風18号の上陸地点をめぐって、気象庁と民間の気象情報会社「ウェザーニューズ」の間で論争が繰り広げられている。防災上の混乱を避けたいと台風の進路情報の一元化を迫る気象庁と、分析に自信をみせ、譲る気配のない同社のバトルは収まりそうにない。

18号は今月8日、強い勢力を保ったまま約2年ぶりに上陸し、東海や関東、東北を縦断した。36都道府県で住宅が壊れたり浸水したりして、127人がけがをし、5人が死亡した。

気象庁は8日午前5時過ぎ「愛知県知多半島付近に上陸」と発表したが、ウェザーニューズはその約20分前、「同4時ごろ、三重県志摩半島に上陸」と同社が運営する一般向けのインターネットサイトに掲載。この日、サイトの閲覧数は4千万回にのぼった。

この食い違いを気象庁は見逃さなかった。民間事業者が予報する場合には、気象業務法に基づいて「台風の進路等に関する情報は、気象庁の情報の解説の範囲にとどめる」と条件をつけていることを盾に、さっそく9日付で同社に再発防止を指導した。

これを受けて、同社は14日夜、インターネットで特別番組を流し、真っ向から反論した。気象庁の発表した18号の進路が、志摩半島を迂回(うかい)したように見えることを「奇跡のカーブ」と皮肉ったうえで、「三重県に上陸したと考える方が自然」などと主張した。同社の気象予報士や森田清輝取締役らも交代で出演し、番組は2時間に及んだ。

両者とも、気圧や風向きの変化などのデータをもとにして進路を解析している点に変わりはないが、同社がこだわる背景には、昨年から活用している「サポーター」と呼ばれる有料会員からの情報の存在が大きい。現地から天候の情報をメールで寄せてもらい、解析に役立てる。18号でも8日午前4時前後には、「急に風が弱まった」「台風の目に入ったようだ」などの情報が相次いで現地から届き、「志摩半島上陸」と判断したという。

●“その場にいるユーザーからの投稿”に助けられた台風一過

2009年10月08日 23時23分 更新ふぉーんなハナシ

台風18号が日本列島を縦断した10月8日。台風の進路に位置した地域では交通網に多大な影響があり、通勤・通学に苦労した人も多かったのではないだろうか。台風一過の出勤で一番役立ったのは、“現場からの声”だった。

10月8日、記録的な勢力の台風18号が日本列島を縦断した。東京都内では、JRの主要各線が朝から運転を見合わせ、私鉄や地下鉄も運休や遅延が発生した。また、平常通り運行していた私鉄や地下鉄も、振替輸送の乗客が殺到して駅から人があふれるなど、交通網は大混乱を来した。運よく仕事や学校を休めた人もいたようだが、すし詰めの電車で死にそうな思いで移動した人も多かったに違いない。

こうした交通網がマヒした状態で、最も頼りになる情報は、ケータイで投稿し、ケータイで入手する“渦中にいる人の情報”だ。今回の台風で、身を持って体験することができた。

電車に遅延が発生した場合、たいていは運転士さんや車掌さんが今の状況を知らせてくれるが、車内放送では、自分が乗っている電車や路線の情報はかなり早い段階で分かるものの、ほかの路線や乗り換える予定の電車がどうなっているか、といったことまでは分からない。

そんなとき、電車に遅延が発生すると知らせてくれるドコモのiコンシェルや、さまざまなコンテンツプロバイダやポータルサイトが提供している運行情報メール配信サービスなどが便利だが、鉄道会社がどれだけ情報を頻繁に更新してくれるかによって、情報の入手性が大きく変わってくる。状況に変化がないと数時間更新されない場合もあって、単に2時間状態が変わらないのか、2時間前と変わっているのに更新されていないのかが分からず、余計不安になったりする。

さらに、今回の台風のように広範囲に影響を及ぼす自然災害の発生時には、情報を提供しているWebサイトにアクセスが集中するため、メールが届いた後の更新情報が確認できないようなケースも発生する。今朝も、iコンシェルはひっきりなしに運休、運転再開、遅延などの情報を知らせてくれたが、有料会員登録していたコンテンツプロバイダのサイトの1つにはつながらず、JR東日本のケータイサイトにもアクセスできないような状態だった。

しかし、Twitterとジョルダンライブ!のおかげで、混乱の中でもどの路線がちゃんと動いているかが手に取るように分かり、移動する際にとても助かった。Twitterでは、電車に乗っている人たちが「○○線は止まってる」「○○線が動き出したけどまた止まった」「車内放送で○○といっていた」などとつぶやいてくれたおかげで、鉄道会社の運行情報よりも詳細な状況が把握できた。またジョルダンライブ!でも、ユーザーがケータイから投稿した運行状況が確認でき、どういうルートで移動するのが効率がいいか、という判断ができた。

運行情報がなかなか更新されなかったり、ケータイサイトやPCのWebサイトがアクセスしにくくなっていたりする中で、混雑や遅延の情報(場合によっては写真付き)が次々と入ってくるTwitterやジョルダンライブ!のような仕組みは、非常に役立ち、重宝する。ウェザーニュースが取り組んでいるゲリラ雷雨防衛隊の例を見るまでもなく、ユーザーが情報を提供する側に回ると、企業や団体だけではとてもできないことが実現できる。

読者諸氏も、今度こうした交通網のマヒに遭遇したら、自分でもケータイで状況を報告しつつ、ほかの人の情報をうまく集めていってはいかがだろうか。そんなことを思った台風一過だった。

●ウェザーニューズが6日続落・気象庁から注意と報じられる

サーチナ >【経済ニュース】 V 2009/10/16(金) 11:32

ウェザーニューズ <4825>が6日続落。

民間気象情報で世界最大手、9月28日引け後に10年5月期第1四半期(09年6-8月)営業利益が3億5300万円(前年同期比43.9%減)だったことから突っ込んだが、本日は、台風18号についてウェザーニューズが独自に上陸地点を発表したとして、気象庁が9日、気象業務法に基づいて同社を注意していたことがわかったと報じられていることから売りが継続。

ウェザーニューズが株価は10時47分現在1201円(▼69円)。(情報提供:ストックステーション)

●気象庁、ウェザーニューズ社に注意

2009年10月15日19時33分 読売新聞

日本列島を縦断して大きな被害をもたらした台風18号について、民間の気象情報会社「ウェザーニューズ」(東京)が独自に上陸地点を発表したとして、気象庁が9日、気象業務法に基づいて同社を注意していたことがわかった。

同庁は「台風などの防災情報は、混乱を防ぐために一元化しなければならない」としているが、ウェザー社は「利用者のニーズに応えるため、早く発信しようとしただけ」と主張している。

台風18号は、同庁の発表では8日午前5時頃、愛知県の知多半島に上陸したことになっているが、ウェザー社はこれに先立つ同4時頃、三重県の志摩半島に上陸したとする情報をホームページに掲載している。

同庁では、「防災情報は気象庁の解説にとどめることを条件に許認可を与えた」としており、同庁の桜井邦雄長官は15日の定例会見で、「台風が今まさに迫っている状態で、複数の情報が出て混乱させるのは望ましくない」としている。これに対し、ウェザー社は「情報を可能な限り早く発信しようとしているだけ」としている。

ウェザー社は2007年8月、新潟県中越沖地震の被災者向けにがけ崩れの危険性を知らせるメールを配信したことが許認可の範囲外と判断され、同庁から業務改善命令を受けている。

●ウェザーニューズ「業務逸脱していない」と上申書 口頭注意の気象庁に宣戦布告!?

サンケイ 2009.10.19 19:57

8日に上陸した台風18号をめぐり、気象庁と異なる独自の上陸情報を自社のホームページなどに掲載した気象情報会社「ウェザーニューズ」(WN、本社・東京)に同庁が「予報業務の範囲を逸脱した」として口頭注意を行った問題で、WN社は19日、「予報業務は逸脱していない」などとする上申書を同庁に提出した。

上申書では、WN社が発表した「台風18号が志摩半島に上陸した」とする解析内容に技術的な問題はなかったと主張。同庁が「逸脱した」と指摘する「台風の進路等に関する情報は、気象庁の情報の解説の範囲に留める」とする予報業務の許可条件については、予報と観測は異なるとした上で、「台風の(上陸)位置は観測されたデータを中心に解析したもの」「観測に基づいて行う解析は予報業務許可の条件には抵触しない」などと訴えている。

WN社の森下良治広報部長は「これまで、気象庁の注意はすべて口頭で行われ、それに対するこちら側の回答も口頭で行っていた。今回は文書で見解を示すことで、気象庁の考えを明確に伺いたいと思った」と話している。

一方、気象庁民間事業振興課は「台風は、予報に限らず上陸情報についても複数の情報が出るのは混乱の元。情報の一元化が望ましいとWN社に伝えた」と説明。29日に同庁で行われるWN社をはじめとした予報業務許可業者対象の講習会で、改めて見解を明らかにするとしている

予報業務許可事業者に対する業務改善命令について

報道発表日 平成19年8月16日

概要

株式会社ウェザーニューズに対して、業務改善を命じました。

本文

気象業務法に基づく予報業務許可事業者である株式会社ウェザーニューズが、平成19年新潟県中越沖地震の被災地を対象に「がけ崩れ予測メール」サービスを行っています。同社に対し、このサービスの内容について確認したところ、予報業務許可を得ていない地象の予報であったため、当庁はこれを取り止めるよう再三指導してきましたが、現在も継続して実施しています。これは、予報業務の範囲を変更しようとするとき気象庁長官の認可が必要であることを定めた気象業務法第19条に違反しています。

なお、同社からのメールの送信実績の報告から、本サービスは被災地に混乱を引き起こす可能性があるものです。

この事実を踏まえ、気象業務法第20条の2に基づき、同社に対し、気象業務法の遵守および予報業務の運営を改善するために必要な措置についての業務改善を命じました。

全文については、下記の「資料全文」をご参照ください。 |

| Trackback ( )

|

政権が交代して、政府の新しい会議として小沢一郎氏が通達した「各省政策会議」。

報道では、

民主党が政策決定システムの「一元化」を図っているのは、

自民党の部会が政府提出の法案を事前審査する従来の

「二元」システムが族議員を生み、

「政・官・業」の癒着につながったとの認識からだ

とされている。

サンケイが9月に報道した 「小沢通達」をまず見る。

次に、先日来の会議の様子。

何といっても、公共事業の集中する国交省が注目のまと。

前原国交相は、冒頭で

「税金の使いみちを変えることは、

皆さんの地元の事業にも問題が生じてくることもある。

覚悟していただきたい」と訴えた。

自民党政権時代、党の部会はしばしば

族議員からの予算要求の場と化していた。」と。

民主党の議員からも国交省を注目は当然。

報道続く。

しかし、400人を超える衆参両院の民主党議員のうち、

政務三役(閣僚・副大臣・政務官)などとして

政府入りしたのは約70人。

国会の各委員長や主要委員会の理事、党役員として処遇される議員も

100人程度にとどまる見通しで、

半数以上の議員が国会の各委員会に所属するだけの

「採決要員」(若手)となる。

先日、当選した複数の民主党議員(新人)のそれぞれの議員事務所と地元事務所に行った人から聞いたこと。

国会が開かれていないから、普段は地元にいて

小沢教室のあるときは東京に行く程度

・・とのことらしい。

・・・いや、という議員もいるらしい・・・

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

今、6位、7位あたり

●政府・与党の政策決定システム 「各省政策会議」新設 小沢氏通達

サンケイ 2009.9.19 01:30

「各省政策会議」のしくみ ■副大臣主導 議員は提案のみ

民主党の小沢一郎幹事長が同党所属の全議員に対し、政府・与党の政策決定システムを通達した文書が18日、明らかになった。内容は、副大臣が主催し与党議員が参加する「各省政策会議」を新設することが柱だ。通達は「議員必見」と明記され、小沢氏の幹事長就任で二重権力との批判を払拭(ふっしょく)するねらいもありそうだ。

◇

通達は18日付で、各省政策会議について、政府機関で、副大臣のほか政務官、各省に対応する衆参両院委員会の与党委員で構成し、その他の与党議員も参加可能とした。

政府側が政策案を説明して意見交換するほか、与党議員が政策提案を行う場とする。政策の決定権は持たない。副大臣が会議内容を閣僚に報告し、透明性確保のため議事録要旨を公開する。

通達はこのほか、(1)「次の内閣」など党政策調査会の機能は政府(内閣)に全面移行する(2)閣僚、副大臣、政務官の「大臣(閣僚)チーム」が政策案を策定し、閣議で決定する-などとなっている。

「選挙・国会等、議員の政治活動にかかわる政治的な問題」については、党内で議論し、党役員会の決定を経て法案を議員立法で国会提出。必要に応じ常任幹事会や議員総会で協議すると明記した。

一方、社民、国民新両党からは「連立政権の意思疎通ができていない」(重野安正社民党幹事長)と政策決定での民主党主導に不満が出ている。 |

青●「地元事業の凍結覚悟を」=政策会議で理解求める-前原国交相

時事 2009/10/13-12:16

国土交通省は13日午前、与党議員から意見を聞く政策会議の初会合を開いた。前原誠司国交相はあいさつで、2009年度補正予算の見直しについて、「公共事業中心の自民党政治を変えていくと言った以上、補正予算を凍結すれば皆さん方の地元の事業でも凍結が出る。覚悟していただきたい」と述べ、公共事業削減に理解を求めた。

同省は9日、09年度補正予算見直しで全国6区間での高速道路4車線化事業の全面凍結を発表している。会議には、与党議員と秘書ら約300人が出席。補正予算のほか、八ツ場ダムと川辺川ダムの中止、日本航空再建問題、JR福知山線事故の報告書漏えい問題、10年度予算概算要求などについて馬淵澄夫、辻元清美両副大臣が説明した。

会議は非公開で行われ、出席した議員からは「(事業凍結の)覚悟は決めるが地元説明のデータがほしい」「期待はずれ」「まず中止ありきではいけない。民主主義なんだから地元の意見を聞くべきだ」など、大臣ら政務三役主導の政策決定手法や会議の運営方法に対する批判、不満が出た。

●国交相「覚悟してもらいたい」 初の政策会議開く

2009/10/13 12:32 【共同通信】

国土交通省の副大臣や政務官が与党議員と協議する初の政策会議が13日午前、国交省内で開かれ、前原誠司国交相は冒頭で「公共事業の見直しで、みなさんの地元にも問題が生じてくることを覚悟してもらいたい」とあいさつした。

前原氏はさらに「税金の使い道を変えるため公共事業を減らさなければならない」とも述べ、成長分野として観光や航空、港湾の国際競争力の強化などに力を入れる考えを説明した。

政策会議には、与党議員や議員秘書約300人が出席。馬淵澄夫副大臣らがダム事業の見直し問題や、2010年度予算の編成方針などについて説明した。

会議の後に記者会見した馬淵氏らによると、八ツ場(群馬県)と川辺川(熊本県)などのダム問題に議論が集中、馬淵氏は今後、八ツ場ダムの建設中止をめぐり群馬以外の流域5都県の知事とも協議を行う方針を表明した。また全国の事業見直しに当たり、ダムに頼らない治水策の検討を急ぐ考えを示した。

また経営再建中の日本航空が複数の地方路線の廃止を検討していることに対し、地方選出の議員から「地方空港の切り捨ては、地域間格差の拡大につながる」と懸念する意見も出た。

10年度予算をめぐっては、民主党が掲げる高速道路の無料化に関する質問が相次ぎ、馬淵氏は「段階的無料化に向けた立法措置や、現行法の中でできる措置の検討を国交省に指示した」と説明したという。

●補正予算凍結、3分の1が国交省---前原国交相、外環など理解求める 国土交通省

レスポンス 2009年10月13日(火) 20時56分

国土交通省は13日、同省として初の政策会議を開いた。民主、社民、国民新の与党議員との意見交換の場として各省に設置されている会議で、八ツ場ダムの建設中止やJALの経営再建、補正予算の執行停止などについて国交省側が説明し、与党議員からの意見を聞いた。

会議の冒頭あいさつした前原国交相は、前政権が編成した2009年度補正予算の執行停止について「政府全体で凍結額は2兆7000億円余りで、その3分の1が国交省関係だった。削減額の多さを誇るつもりはない。子育て支援、高速道路無料化、農家の所得補償などを増税なしに実現するには、公共事業中心から人への投資に税の使い途を変える必要がある。地元の事業にも影響が出ることは覚悟してもらわないとならない」などと述べ、与党議員に理解を求めた。 会議の冒頭あいさつした前原国交相は、前政権が編成した2009年度補正予算の執行停止について「政府全体で凍結額は2兆7000億円余りで、その3分の1が国交省関係だった。削減額の多さを誇るつもりはない。子育て支援、高速道路無料化、農家の所得補償などを増税なしに実現するには、公共事業中心から人への投資に税の使い途を変える必要がある。地元の事業にも影響が出ることは覚悟してもらわないとならない」などと述べ、与党議員に理解を求めた。

補正予算見直しでは、同省分2兆3320億7600万円のうち、39.3%に当たる9169億6200万円の執行を停止する。

このうち、今年4月の国幹会議で整備計画に格上げされたばかりの東京外環道練馬 - 世田谷間16kmについては、用地および補償費88億円のうち66億円を削減するほか、同じく国幹会議で4車線化が決まっていた関越道上越線信濃町 - 上越間38kmなど6路線計190kmについて、事業費3255億円のうち2613億円の執行を停止。

さらに、首都高速および阪神高速の耐震化・予防保全事業費1211億円も削減する。

自動車関係では、148億8000万円が計上されていた、営業用車両の新車購入・買換促進補助(エコカー補助)を含む低公害車普及促進対策予算は、執行停止を免れた。

決着した国交省を除き、政府は3兆円達成に向けなお最終調整を行っており、16日に閣議決定する予定だ。

●国交省、全国143ダムの事業評価やり直す方針

2009年10月13日13時51分 読売新聞

国土交通省の馬淵澄夫副大臣は、13日の第1回国土交通省政策会議の席上、全国で計画されている143のダム事業のうち、道府県が主体となっている87事業についても、事業評価をやり直す考えを示した。

国交省は、国や水資源機構による56のダム事業のうち、48事業について、今年度は新たな工事手続きに入らず、事業を一時凍結する方針を明らかにしているが、道府県の87事業も含めた143事業で、新たな事業評価で「建設しても効果がない」と判断された場合、建設が中止される可能性がある。

この日の政策会議で、馬淵副大臣は、自公政権下で行われた事業評価のあり方について「抜本的に考え直すことが当然求められる」と述べた。前原国交相が建設中止を明言している八ッ場(やんば)(群馬県)と川辺川ダム(熊本県)を含む143のダム事業について、新たな方法で事業評価を実施すると、道府県の事業も、建設見直しの対象になる可能性がある。

●「25%減へ努力」と環境相 環境省で初の政策会議

2009/10/14 12:02 【共同通信】

環境省の副大臣らが与党議員らと地球温暖化問題などについて協議する初の政策会議が14日、省内で開かれ、約70人の議員が出席した。

小沢鋭仁環境相は冒頭のあいさつで、鳩山由紀夫首相が国内外で、2020年の温室効果ガスを1990年比で25%削減するとの新目標を表明したことを紹介し「しっかりしていかないと『口だけではないか』と言われる。国際公約にもなった問題を現実に進めていくよう努力していきたい」と話した。

会議では、世界で温暖化対策を行わなかった場合、後の世代への影響が大きくなると予想されることや、今年末に合意期限を迎える国際的な次期枠組み交渉の主要論点として、先進国の温室効果ガス削減の数値目標や途上国への資金供与などが主要な論点としてあがっていることなどが説明された。

●日本が変わる:各省政策会議スタート(その1) 一元化へ試行錯誤

毎日新聞 2009年10月14日

◇国交相「覚悟してほしい」 与党議員にクギ

鳩山政権が新たに設けた「各省政策会議」。政策決定を政府に一元化するため民主党の政策調査会を廃止した代わりに、与党議員の意見を聞く場として各省の副大臣が主催して開かれることになった。政府に入った政務三役(閣僚・副大臣・政務官)の言動が連日、注目を浴びる中、党に残った議員にとっては政府に物申せる貴重な機会。ただ、寄せられた要望や意見を生かす道筋は固まっておらず、政治主導の政策決定は試行錯誤が続く。

政権発足から1カ月近くたった13日、国土交通省の政策会議が初めて開かれた。ダム事業の見直しや羽田空港の国際拠点(ハブ)空港化など重要政策を次々発表している前原誠司国交相が出席。公共事業の削減は各議員の地元の利害にも直結するだけに、用意された150席がほぼ埋まる盛況ぶりだった。

その冒頭、前原国交相は「税金の使いみちを変えることは、皆さんの地元の事業にも問題が生じてくることもある。覚悟していただきたい」と訴えた。自民党政権時代、党の部会はしばしば族議員からの予算要求の場と化していた。国交相の発言には、民主党政権の政策会議は違うとくぎを刺す意味があった。

続いてダム事業見直しや日本航空再建など具体的課題について馬淵澄夫、辻元清美両副国交相が説明し、理解を求めた。しかし、質疑が始まると、政務三役主導で進められる政策決定への不満の声が出席者から相次いだ。

「地方自治体が実施するダム建設への補助の見直しは、地域ごとに検討すべきだ」「国会議員は地域の代表だから、もっと我々の意見を聞くべきだ」

会議は当初予定の倍の約2時間に及んだ。会議後、鈴木宗男・新党大地代表は記者団に「公共事業はまず中止ありきではなく、手続きが重要」と語り、八ッ場(やんば)ダム建設中止などトップダウンで方針表明を先行させる前原国交相の対応に苦言を呈した。ほかの出席議員からは「これだけ大人数では議論は厳しい。人数を絞るとか、やり方を考えなければ」と運営方法への注文も相次いだ。

●日本が変わる:各省政策会議スタート(その2止) 政・官、関係様変わり

毎日新聞 2009年10月14日

◇出席者から要望続々 「ガス抜き」反発の声

民主党が政策決定システムの「一元化」を図っているのは、自民党の部会が政府提出の法案を事前審査する従来の「二元」システムが族議員を生み、「政・官・業」の癒着につながったとの認識からだ。そのため、政権発足3日目の9月18日に小沢一郎幹事長名の通達で各省政策会議の設置を決定し「党の政策調査会の機能をすべて内閣に移行する」ことを打ち出した。

しかし、400人を超える衆参両院の民主党議員のうち、政務三役(閣僚・副大臣・政務官)などとして政府入りしたのは約70人。国会の各委員長や主要委員会の理事、党役員として処遇される議員も100人程度にとどまる見通しで、半数以上の議員が国会の各委員会に所属するだけの「採決要員」(若手)となる。

そのため、各省の副大臣が開く政策会議には、連日、少しでも意見を政策に反映させようと、与党議員が殺到する事態となっている。

連休明けの13日は国土交通省のほか厚生労働省、総務省、農水省、外務省、内閣府でも開かれ、政策会議の議論が本格化。厚労省の政策会議には約220人が詰めかけ、長妻昭厚労相は「野党として役所の方々に厳しく、温かくアドバイスをしていた時から本当に様変わりした」と政・官関係の変化を強調してみせた。出席者からは「消えた年金問題にもっと力を入れろ」「看護師不足対策を」「雇用創出事業がなかなか効果的じゃない」など要望が相次いだ。

ただ、与党議員の側には、自分たちの声がどれだけ政府に届くのかとの懸念がある。9月18日の通達は「副大臣の責任で閣僚に報告する」と定めただけ。山井和則厚労政務官は13日の会議後、「意見を聞き議論はするが、決定機関ではない」との認識を示した。「意見を聞き置くだけなら、単なるガス抜きの場だ」との反発も出始めている。

会議には連立を組むほかの与党議員も参加できる。しかし、社民、国民新両党は与党間の政策調整の場を設けるよう主張。政策決定の一元化を重視する民主党は応じず、6日の3党幹事長会談では小沢氏が「何のために党首が内閣に入っているのか」と突っぱねた。

平野博文官房長官からも「副大臣や政務官に遠慮なく申し入れたらどうか」と促され、政策会議への出席を見合わせてきた社民党も態度を軟化させているが、連立与党間に不協和音を残した。【久田宏、小山由宇、塙和也】

| Trackback ( )

|

今や世界を席巻しつつあるともいわれるアメリカのインターネット検索大手、グーグル。

そのgoogleのストリートビュー機能。

ストリートビューとは、共同通信から引用すれば

「地図上の道路をクリックすることで、その地点から撮影した沿道の風景写真を見ることができるサービス。住宅地などで撮影された写真には、ベランダに干してある洗濯物などまで鮮明に写っている」

「ネット上の地図で特定の地域を閲覧すると、地上2.5メートルの高さから撮影した360度のパノラマ写真を無料で見られる。2007年5月に米国で開始、2008年8月に日本と豪州へ拡大、フランスでも始まった。日本国内ではグーグル社の車が屋根にカメラを乗せて走り回り・・」

先日からエリアが拡大、従来の12地域から名古屋や岐阜県の多治見なども加わった。

昨年の「点」から開始、今回は列島を「線」で結んだ。

次は、一気に「面」として都市の多くを網羅するのか・・・ (下記、前後の比較地図参照)

ともかく、今回、なんと、ここ、岐阜の山県市の近くまで来ている。

あなたのところは・・・・・・

個人の想いとは離れて 近未来が展開していく。

(関連) 2009年1月18日ブログ

⇒◆ストリートビュー/グーグル・google社のプライバシー侵害問題/削除可とはいえ/ユーチューブ

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

今、6位、7位あたり

↓ googleの ストリートビューが利用できる場所 の地図を拡大すると ↓

現在ストリートビューを利用できる場所については、下記の世界地図でご確認いただけます。

各目印をクリックすると、各主要都市のサンプル パノラマ画像を表示するオプションが表示されます。

現在撮影中のエリア 現在撮影中のエリア

以下の情報は、Google の撮影者が現在撮影をしているエリアの一覧です。

Google では、正確かつ最新の情報を提供できるように心がけますが、

気象状況や道路閉鎖などの不可抗力で予定の場所で撮影できないことにより、

ここに掲載されていない地域を走行・撮影している場合もあります。

また、県境などのケースでは、周辺の市町村も含まれる場合があります。

Google はできるだけ迅速にリストを更新するよう努めますので、

このような状況をご理解ください。 |

●Googleストリートビュー、国内初のエリア拡大 名古屋や沖縄も

itmedia 2009年10月09日 17時45分

Google日本法人は「ストリートビュー」の対象地域をスタート以来初めて拡大した。

Google日本法人はこのほど、Googleマップで街並み写真を見られる「ストリートビュー」の対象地域を、スタート以来初めて拡大した。

新たに、北海道旭川市と富良野市、名古屋市、沖縄県、南西諸島の一部、長崎県長崎市と佐世保市を追加。エリア拡大は、対象地域の人々との対話を重視しながら進めてきたという。

また、旭山動物園(旭川市)や北海道大学(札幌市)、ハウステンボス(佐世保市)など、運営者から申し込みのあった施設のストリートビュー画像の公開も始めた。

●グーグル「ストリートビュー」、東海3県でも開始

中日 2009年10月9日

米インターネット検索大手グーグル社の日本法人は8日、地図と写真を組み合わせたサービス「ストリートビュー(SV)」を、新たに東海3県などで始めた。

SVは、国内外の地図上の地点の街並みを360度のパノラマ写真で見られるサービス。名古屋市や愛知県豊田市、三重県桑名市、岐阜県多治見市などが加わった。これでSVがカバーするエリアは15都道府県となった。

国内では2008年8月にサービス提供が始まったが「表札が写っている」などの苦情が寄せられ、国や東京都で、プライバシーと個人情報保護の点で議論された。国は6月、SVは個人情報保護法違反に当たらないと判断している。

同社は、顔や表札などが写った画像にはぼかし処理をしたり、削除要請に応じている。プライバシー配慮に関する国の指摘を受け、今回の公開前に愛知、岐阜両県と名古屋市などに、サービス開始を通知した。

●ストリートビュー、地域拡大…グーグルの事前通知なし

2009年10月9日 読売新聞

インターネット上で街並み画像を閲覧できるグーグルの「ストリートビュー(SV)」について、グーグル日本法人は8日、東京都や北海道などでSVの対象地域を拡大すると発表した。

SVを巡っては、プライバシー侵害との批判を受け、同社は画像公開前に地元自治体に通知するなどの改善策を表明していた。しかし、同社は新たに公開した地域をすべては明らかにせず、一部公表された自治体にも事前通知をしていないケースが目立つなど、「改善策が実行されていない」との批判も出ている。

国内のSVは昨年8月に10都道府県で始まったが、批判を受け、同社は今年2月、東京都の情報公開・個人情報保護審議会で、地元自治体への事前通知などを表明。今回、東京都大田区、北海道で対象地域を拡大し、新たに長崎、沖縄県などで公開を始めた。

しかし、大田区広報課や長崎県広報広聴課は「通知を受けていない」とし、札幌市広報課も「グーグルから地域拡大の話は聞いていない」と話す。

同社広報部は「できていないと言われても仕方がない」と対策の不徹底を認めた。個人情報保護に詳しい堀部政男・一橋大名誉教授は「改善策が示されていただけに実現されていないのは残念。早急に事前通知や撮影のやり直しをすべきだ」と話している。

●グーグル:ストリートビュー、沖縄も対象地域に プライバシー対策で再撮影も

毎日/琉球新報 2009年10月9日

米インターネット検索大手、グーグルは、地図と現地の写真を組み合わせてインターネット上で公開しているサービス「ストリートビュー」の対象地域を8日から拡大し、沖縄などの4地域を加えた。