ここ山県市の議会の一般質問は12月11日(水)。

私は午後1時半か2時からの見込み。

山県市議会/定例会日程

その通告文。一昨日は、「グランドルールと公共施設の合併浄化槽の下水未接続問題」、昨日は「市長の公約は守られているか」を載せた。

今日は次。

子育て世代への支援は大事なこと。

子どもの医療費の助成についても充実させるよう、ずっと働きかけてきた。

中学生までの助成が実現。

次は18歳までに広げること。

・・・そしたら・・今の市長は、高校生については、病院へいったん支払った後、改めて市に請求をしてもらって、それに対して、「振興券」を交付する、という政策に。

中学生までの方法は、俗に「現物給付」といわれる方法で、受診したときのその医療機関での自己負担の支払いが不要になるやり方。

それを16歳から方法を変えるのは、とても分かりづらい。

実際に「振興券」が使われなければ、恩恵がないのと同じ。

そもそも、医療費助成は、自治体の子育て支援の政策として、独自判断で拡大してきたこと。

今、県内では「今年4月データでは7自治体」「6月データでは8自治体」が18歳(高校生)。

市に宣伝力がないから、山県市が高校生まで助成していることはちっとも目立たない。

「山県市は若者を大事にしています」と強く宣伝しにくい。

その宣伝材料としても、高校生も、中学生までと同じ「現物給付」が良い。

市の「山県まちづくり振興券交付事業って何?」という説明には、

《「振興券」を交付し、転入促進などを図るとともに、地域の活性化や市内の商工業の振興に寄与することを目的》

とある。

しかし、分かりにくければ、「話題」にも、「転入促進」になるはずもない。

・・・・

大事なのは、「政策としてどう位置付けるか」。

位置付けができていれば、そのための経費が増える、増えないは、どういう方法にするかの決定要因ではいというべき。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(印刷用データ)

◆一般質問/「高校生医療費助成」は「振興券」でなく窓口精算に 印刷用PDF 139KB

●質問事項 「高校生医療費助成」は「振興券」でなく窓口精算に (答弁者 市長)

山県市は、昨年4月1日から、まちづくり振興券交付事業を行っている。

今年度は、年間約6000万円の「振興券」を予算化している。

私は、「振興券」でもっと多額、5億円を市民還元をすべきと提案してきた。ただし、それは、公金の市内循環・還元になじむ「費目」「事業」が対象であるべきで、今の対象や内容の見直しは不可欠だ。

中でも、「高校生医療費助成」は、子育て支援としてなされるものだが、「振興券」としてしまったことで、当事者や保護者への恩恵が少ない。理由は、後で述べるが、1/3程度しか、「助成」の恩恵が保護者側に届いていない現実がある。

しかも、「山県市は若者を大事にしています」と強く宣伝しにくい。

結局、市長の政策は子育て支援の意識や意欲がとても低いと映る。

県内で16歳から18歳まで医療費助成を行っているのは、8自治体があるが、基本は15歳までと同じ方式で、医療機関の窓口での自己負担分を支払わなくてよい、いわゆる「現物給付」である。

しかし、山県市は、本人がいったん医療機関の窓口での自己負担分を支払った上で、後日、領収書等とともに市役所への請求手続きを行う、いわゆる「償還払い」である。しかも、「振興券」で交付する制度だ。

0歳から15歳は、県内の医療機関の窓口で支払らう必要がない「現物給付」であるから、県内での診療に関しては漏れがなく基本的に100%の給付となる。

これに対して、「高校生医療費助成」の振興券交付は、発行額でみると予算額の36%しかない。さらに、振興券の換金率から推測すると実際に使用された率は30%程度だ。

「高校生医療費助成」は、「振興券で」という市長の公約を見直し、0歳から中学生までと同様に、医療窓口での医療費の支払いの必要のない「現物給付」に切り替えるべきではないか。それが、真に子育て世代に事実としての恩恵をもたらし、しかも市内外の子育て世代への山県の売り込み材料としてもアピールする政策だ。 以上

※ データの概算方法/ 厚労省などのデータから、16歳から18歳までの医療費は0歳

から15歳の約半分の「一人あたり年間2万円」程度と試算できるところ、山県市は、「一人あたり年間14700円」(9か月分)と見てH24年度に1300万円の予算を組んだ。

しかし、実際の「当事者の申請に基づく振興券での交付」は474万円で、対予算比36%だった。さらに、実際に使用したか否かは、制度上「使用対象の店」が市で換金した状況で把握するしかない。この換金率でみると、H24年度交付の振興券は使用期限が今年H25年10月末日であるところ、同11月20日現在では、換金421万円、未換金53万円と約89%(421/474)である。

最終的な換金額は対予算比で32%である。

|

(関連データ)

★ 岐阜県がまとめている県内の助成状況のデータ

⇒ 乳幼児医療費助成事業市町村実施状況(平成25年6月1日現在

●山県市/高校生医療費助成 山県市/高校生医療費助成

「高校生医療費助成」として「高校生の医療費助成を行っています。

山県市では、平成24年度から高校生をお持ちの保護者に対し、お子様の医療機関での窓口自己負担相当分を『山県まちづくり振興券』にて助成しています。」

●山県市の振興券の換金状況 (2013/11/20現在)

(写真をクリックすると拡大。クリックでさらに拡大)

●山県まちづくり振興券交付事業

山県まちづくり振興券交付事業

山県まちづくり振興券交付事業を実施しています。

山県まちづくり振興券交付事業って何?

山県市が実施する助成事業について、市内の取扱店で利用できる「山県まちづくり振興券」を交付し、

転入促進などを図るとともに、地域の活性化や市内の商工業の振興に寄与することを目的としています。

•山県まちづくり振興券交付事業(概要) (PDF:1.26 MB )

対象事業

1.山県市新生児出産祝金事業

2.山県市福祉医療費助成事業

3.山県市新築等祝金事業

4.山県市全国大会等出場者応援金事業

5.山県市出産祝金事業

6.山県市げんき高齢者祝金事業

7.山県市住宅用太陽光発電システム設置事業

8.山県市狩猟免許取得助成事業

9.山県市防災士取得助成事業

10.山県市国民健康保険優良家庭表彰事業

山県まちづくり振興券って何?

•山県市内の「山県まちづくり振興券取扱店」で使用できる金券です。

•振興券1枚の額面(金額)は1,000円です。

•振興券は、お釣りは出ません。

※振興券の色

平成24年度「緑」、平成25年度「紫」です。

※使用期限は、支給した年度から翌年度の10月末日まで使用できます。

平成24年度山県まちづくり振興券「緑」の使用期限は、平成25年10月31日です。

お早めに使用ください。

•平成24年度発行振興券(見本) (PDF:149.64 KB )

•平成25年度発行振興券(見本) (PDF:153.07 KB )

※取扱店の一覧表は、振興券交付の時にお渡しします。

※取扱店は随時募集しています。

山県市内の商工業者の皆様へ ~「山県まちづくり振興券」取扱店募集!~

山県まちづくり振興券取扱店

•山県まちづくり振興券取扱店名簿

|

●乳幼児医療ネットについて

療養費等国庫負担金減額調整とは

【市町村の子ども医療費無料化で、国が国庫負担減額のペナルティー】

• 医療費助成制度には、償還払い方式と現物給付方式があります。

市町村が現物給付方式で助成すると、国は国民健康保険療養費等国庫負担金を減額するというペナルティーを科しています。

また、対象年齢拡大と引き換えに、市町村が自己負担を導入する理由の一つにもなっています。

償還払い方式 医療機関窓口で2割または3割の自己負担を支払い、後日、申請により助成される分の償還を受ける方法

現物給付方式 医療機関窓口で2割または3割の自己負担を支払わなくてよい方法

•

• 国は、現物給付方式にすると医療機関に受診する患者数が増える(波及増という)と解釈し、

増えた医療費については、国庫負担を減額するという仕組みです。

医療機関窓口で徴収する額に応じて減額調整率が決められています。

• 自己負担がある場合は、自己負担にあわせて減額調整率が緩和されますが、

通院1回500 円(月2回限度)の負担の場合は、実際には医療費の1割強の負担率

(医科:10.22%、歯科11.02%)となります。

【減額調整の方法】

• 減額調整率は、医療機関の窓口で徴収する額に応じ次のように定められています。

窓口負担 「0」 「1割相当」 「償還制度」

減額調整率 小学校就学前 0.8611 0.9349 1.0000

小学校就学以降 0.8427 0.9153 1.0000

•

• 減額調整率は、調整対象医療費(波及増)を算出する際に用いられます。

計算例(小学校就学前。現物給付で医療費が1,000 万円要した場合)

現物給付に係る医療費(1,000 万円)×(1-0.8611)=139 万円(調整対象医療費=波及増)

•

(解説) 法律通り窓口で2割負担を徴収すれば、医療費は1,000万円ではなく、

861万円(1,000万円-139 万円)だったはずであり、

窓口無料にしたため139万円余分にかかった。

従って、139万円分については国庫負担を出さない、というわけです。

•

• 減額される国庫負担額は、次のようになります。

国庫負担額計算例(上記の例で)

139 万円(調整対象医療費=波及増)×0.78(国保実効給付率)×0.5(国庫負担割合)

=54 万2,100 円

<参考:自動給付方式(償還払いの変種)>

長野県、奈良県では、「自動給付方式」が導入されました。

これは、窓口では一部負担金を支払いますが、申請した口座に数ヵ月後に自動的に償還される仕組みです。

これも、国庫負担の減額調整を回避する苦肉の策となっていますが、

窓口でいったん自己負担分を支払うことには変わりません。

|

| Trackback ( )

|

昨日のブログには、12月議会の一般質問の通告文のうちの1番目を載せた。

今日は、2問目。

ここの次の市長選は再来年2015年4月。

市長の任期も実質あと1年。

そこで、「公約が守られているか」を問うことにした。

それは、つまりは、「公約は守られていない」ことを示すことでもある。

素材は、「選挙公報」、それから議員選挙にはなく首長選挙では使える「法定チラシ」「法定ビラ」などの公職選挙法や自治体の条例で規定されている公式の書類。

任意発行の文書ではなく、法令に根拠をおく文書(図画)にした。

もちろん、他に、リーフレットや新聞報道なども見た。

それらで示されている「公約」と「現状」を検証してみた。

本番で、どういう答弁が来るか楽しみ。

なお、実際の一般質問は12月11日(水)。私は午後1時半か2時からの見込み。

山県市議会/定例会日程

明日は次の質問を載せる予定。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(印刷用データ)

◆一般質問/市長の公約は守られているか 印刷用PDF 160KB

ネットでは、まず、関連資料を載せる。

今の市長の「選挙公報」の政策部分 ↓

(写真をクリックすると拡大。クリックでさらに拡大)

今の市長の「法定チラシ」「法定ビラ」の裏面 ↓

(写真をクリックすると拡大。クリックでさらに拡大)

以下、通告文 ↓

●質問事項 市長の公約は守られているか (答弁者 市長)

市長は2011年4月の市長選で、市民に公約をかかげて当選した。次の市長選は再来年2015年4月。市長の任期も実質あと1年ほどである。

市長が公約を守るのは当然であるが、林市長が選挙で公約したことが実行されていない。この点につき、市民の批判もある。

そこで、先の市長選の資料のうち、選挙期間中に法律や条例に基づいて配布される「選挙公報」、法律の定めで市長の選挙期間中に、しかも指定されたシールを貼った上でしか配ることのできないいわゆる「法定ビラ」、そして新聞記事、選挙前の政治活動のリーフレット等を検証してみた。

林市長の選挙公報には「『偽り』のない『クリーンな施政』を実現します」とあり、法定ビラには「約束を守る」「市民のための偽りのない政治」とある。

公職者に立候補した人が、選挙公報等に虚偽の経歴を掲載した場合「公職選挙法第235条」違反になる。「政策の公約」は「経歴」ではないとしても、事実と違うことは基本的に想定されていない。

今日ここでは、以下を問う。

1. 交通弱者対策

選挙公報には「交通弱者対策」とある。選挙用法定ビラには「新たに始める8つの重点施策」とあり「5.交通弱者のバス利用の無料化」とされ、「小学生」「75歳以上の方」「障がいのある方」の自主運行バスの利用料の無料化」と明記されている。

選挙前の政治活動のリーフレットには、「・・・利用料を無料にする」とある。

(1)まず、当該対象者の無料化による「利用料収入減」の概算は幾らか。

(2)ともかく、就任後3年目の今年においても、まったく実行されていないが、その理由をどう説明し、市民に釈明するのか。

2.地域委員会

選挙公報には「新たに始める8つの重点施策」として「施策2 地域委員会の設置」とある。選挙用法定ビラにも、「市長選候補の公約」(4月21日岐阜新聞)にも、「地域委員会の設置」とある。

(1)3年目の今も「地域委員会」は、言葉すら聞かないが、どうなったのか。

(2)今後、公約通り、地域委員会を設置するのか、しないのか。

3.給料、ボーナス、人件費など

選挙公報にも選挙用法定ビラにもまず1番目に「大幅に人件費を削減」とある。

選挙期間中の新聞では次のように報道されている。

★「新施策を8つ掲げた。費用は、私も含めた大幅な人件費の削減で賄いたい。試算では、1億数千万円だが、新たな負担は発生させない」(4月18日 毎日新聞)

★「事務所前で『今回掲げた政策は、1億数千万円かかるが、市長らの人件費を削ってまかなう。市民には負担させない」と約束」(4月18日 朝日新聞)

★「【公約】市長と特別職の給料とボーナスを一部カットし、職員数を減らして2014年度予算では人件費を11年度と比べ1億数千万円抑える(4月19日 中日新聞)

そこで問う。

(1)市長給与については、10%削減されているが、選挙で訴えた「削減」はそんな低額だったのか。10%削減の正当性と今後はどのようか。

(2)公約に基づく、「市長と特別職の給料とボーナスを一部カット」とは何をさし、どの程度の数字、金額なのか。

実際に、現状はどのようか。

なぜ、そうなっているのか、理由の説明を求める。

(3)職員人件費の削減について、特に2012年度末の大量の途中退職等想定外の減少を除いた削減額は2011年度と2013年度比で幾らか(額と人数)。

政策としての公約は達せられているのか。

4. 市長の退職金

次に、今後について、市民の多数の期待するところを問う。

「首長の退職金」は選挙の公約となることが少なくない。

市長は、東海環状道の計画用地に広い土地がかかったことから、公職時から公共事業費での土地買収を受け、それは、きわめて多額であることは市民の周知のことである。市民感情も考えたとき、公務員としての退職金はすでに得たのだから、今後の「市長退職金」については辞退、返上すべきではないか。

以上

|

| Trackback ( )

|

ここ山県市議会は一昨日11月26日に開会。

昨日の12時が一般質問の通告期限だった。

11時半過ぎにメールで送って、提出。

実際の一般質問は12月11日(水)。

山県市議会/定例会日程

今回は、役所の人たちが触れたがらないところの、法律に基づく癒着的な関係ともいえる「下水整備と業務委託」の問題。

これは、「合特法」が、下水道の整備等に伴って減少する汲み取り業者など処理業者等への支援を規定しているので、自治体が特別な配慮をしていることの在り方の問題。

行政は「おおらか」だけど、裁判所は指摘する。

例えば 《福岡高裁平成17年12月22日判決》は、

「浄化センターの維持管理業務を随意契約の方式により締結すれば、地方自治法第234 条第2 項、同法施行令に違反することとなる可能性が大きい」 らしい。

ということで、今日のブログは、「グランドルールと公共施設の合併浄化槽の下水未接続問題」の通告全文と関連のデータを載せておく。

ところで、ここの議会は、一般質問は「3問まで」「45分以内」と申し合わせて決められている。

・・・私は、いつも広げるように求めているけれど、議論したがらない議会の多数。

明日は次の質問を載せる予定。

今日は、10時から、議会運営委員会。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(印刷用データ)

◆一般質問/グランドルールと公共施設の合併浄化槽の下水未接続問題 印刷用PDF 309KB

●質問事項 グランドルールと公共施設の合併浄化槽の下水未接続問題 (答弁者 副市長)

私が議員になったころ、つまり20年ほど前のことだが当時の高富町は、高富・富岡地区の下水整備計画として、「300億円の経費、30年で下水整備完了」という案を作っていた。私は、家庭排水処理は個人別の合併浄化槽が経済的で、広域の公共下水は多額の経費が大幅に高くなるから望ましくないとの主張を続けた。その他、住民の皆さんの意見もあった。結局、町は、約1000万円の計画変更の委託費を用いて「170億円の経費、15年で下水整備完了」と事業規模を縮小し、かつ、早期完成の計画に修正した。そして10年前の2003(H15)年に事業をスタートさせ、あと5年で完了する。

市は、公共下水の管路工事が完了した地域の順に、該当エリアの市民には、「供用開始から3年以内に下水へ接続すること」を求めている。経済的に苦しい世帯も、高齢世帯も例外なく求めている。しかし、接続率が悪く(直近データで約35%)、下水利用が遅れていることはそのまま市の下水建設費財政負担の軽減を遅らせることに直結している。

ところで、伊自良や梅原、桜尾、大桑などの「農業集落排水」のエリアの公共施設の浄化槽は、基本的に集合処理施設に接続している。他方で、高富、富岡の「公共下水道エリア」においては、公共施設の浄化槽は16件あるが、うち10件は未接続である。この未接続10件のうち9件は、地域の下水供用開始後「4年から6年」も経過している。しかも、今後の接続予定は「未定」で、接続計画すらない。

この公共施設の浄化槽の下水未接続問題は、他の自治体の多くにも共通している。

県内では、いわゆる「グランドルール」という理解しにくい協定が根底にあるともいわれる。

この問題は、どこの自治体職員も触れたくない問題だともされている。

私も、今回、初めて「協定」を情報公開請求で取得した。書類などの中を見て、簡潔に言えば、業者の仕事の確保を法律が定めていることで、相応量(金額)の業務を委託する約束だと私は受け止めた。

ともかく、公共施設の浄化槽の下水未接続問題については、今後市がすべきことを論理的に考えれば、(1)市の公共施設を直ちに接続し、市民にも同様に接続を求めることか、(2)市は未接続のままを継続して市民にも「3年以内の接続」を求めないことしか、整合性がない。

そこで、全国最大規模の不法投棄といわれていた「岐阜市の『善商』事件」の後始末という修羅場を岐阜市の部長としてつとめられ、県の市長会事務局長という立場で県内の自治体の状況にも詳しい副市長に問う。

1.合特法(下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法)は全国の自治体に網をかけている。

グランドルールや合理化協定とはどのようなことか、簡潔に概要説明を求める。合特法とグランドルールとの関係はどういうものか。

2.山県市の合理化協定の概要はどのようか。合特法に基づく山県市の方針はどのようで、具体的に施策は何がなされているか。

その場合の、基礎・原点・出発点となる年間の仕事量はどれだけだったか(金額)。

以後、年度ごとの経費や単価などはどのように設定しているのか。

あと5年後(プラス3年)程度に来る「下水供用完了時」の姿、つまり委託関係がおおむね固定的になった時の年間の仕事量はどれだけとみるのか(金額)。

3.合特法は、「下水道法の例外として公共施設の合併浄化槽は温存して良い」、旨は定めていない。しかし、山県市は、公共施設の合併浄化槽は温存していて管理等の委託業務を継続することで対処してわけで、合特法が求める事業誘導とか職種転換とかの概念が実行されていないと見るが、市は実行していない理由をどう釈明するのか。

4.協定に基づく市の発注する業務の積算における「労務費つまり人件費」の日単価はいくらか。

比較として、市の他の作業的業務の場合の日単価はいくらか。

5.下水道法(昭和33年法律第79号)は、第10条において、「公共下水道の供用が開始された場合、遅滞なく、下水を公共下水道に流入させる排水管を設置しなければならない。」とし、第11条の3において、「公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る)に改造しなければならない。」としている。

「遅滞なく」の意味について、北海道庁の解説では、「法令用語としての『遅滞なく』は、正当な理由、合理的な理由がない限りすぐに行わなければならない」である。

つまり、供用開始されたら、遅滞なく接続しなければならならず、どう緩く見ても許容は3年が限度と解釈するしかない。

山県市が公共施設について、下水供用開始エリアになって3年を経過しても市の合併浄化槽を下水に接続していない事実は、下水道法10条(関連して11条の3)に反する違法な事実だと私は考えるし、事情をよく知る他の議員も同様のことを言っている。

市は、未接続の現状は下水道法10条(関連して11条の3)に違反すると考えるのか、それとも適法と考えているのか。

6.未接続の9つの合併浄化槽施設の年間の維持費は約990万円、下水に接続したときの下水使用料予測は約530万円である。よって、明らかに、未接続によって、毎年約460万円もの損害が市に発生していることになる。下水は半永久だから、10年なら約5000万円の損害だ。

損害が明らかである以上、地方自治法の住民監査請求、つまり同法242条1項の「財産の管理を怠る事実を改め」に該当し、下水道法10条及び11条違反は、地方自治法の住民訴訟、つまり同法242条の2の1項の3号「当該怠る事実の違法」であることが裁判所で認定・確認されると私は考える。

市は、住民監査請求、住民訴訟で勝算ありと考えるのか、否か。

7.災害時のためには、避難所となりうるところは、管路が破断等する恐れがある下水道より、合併浄化槽がいいという意見がある。

だとするなら、緊急時のために、下水地域では、公共施設の合併浄化槽はもちろん、個人の施設も今のままで、公共下水等に接続しなくてよい、ということになる。

市は、公共施設と個人と異なる論理を主張するのか、それとも、同様の論理で行くのか。

それとも、明確に政策転換して、避難所指定の公共施設の合併浄化槽だけは、特別に接続不要との例外の許可を出す(下水道法10条1項ただし書)、ということにするのか。

以上

(写真をクリックすると拡大。クリックでさらに拡大)

下水道法(昭和33年法律第79号)

★(排水設備の設置等)第10条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。

★(水洗便所への改造義務等)第11条の3 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域について・・・の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

※合特法(下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法)

朝日新聞「キーワード」の解説( 2011-01-22 朝刊 3社会 )

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の略称。下水道の整備により仕事を失うくみ取りなどの業者に、代わりの公共事業の受注や金銭補償、職種転換のための職業訓練支援などの便宜を図ることを自治体に許可した法律。経営難で業者が撤退することで、下水道に接続されていない市民の生活に支障がでるのを防ぐため1975年に施行された。

|

(関連データ)

●下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年五月二十三日法律第三十一号)

合特法

(目的)

第一条 この法律は、下水道の整備等によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための計画を策定し、その実施を推進する等の措置を講ずることにより、その業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「一般廃棄物処理業等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による市町村長の許可を受け、又は市町村の委託を受けて行うし尿処理業その他政令で定める事業をいう。

(一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画の承認)

第三条 市町村は、当該市町村の区域に係る下水道の整備その他政令で定める事由によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための事業(以下「合理化事業」という。)に関する計画(以下「合理化事業計画」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けることができる。

2 合理化事業計画は、下水道の整備等による一般廃棄物処理業等の経営の基礎となる諸条件の変化の見通しに関する事項、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の事業の転換並びに経営の近代化及び規模の適正化に関する事項、下水道の整備等により業務の縮小又は廃止を余儀なくされる一般廃棄物処理業等を行う者に対する資金上の措置に関する事項その他環境省令で定める事項について定めるものとする。

3 都道府県知事は、第一項の承認の申請があつた場合において、その合理化事業計画が環境省令で定める基準に適合していると認めるときは、同項の承認をするものとする。

(合理化事業計画の変更)

第四条 市町村は、前条第一項の承認に係る合理化事業計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2 前条第三項の規定は、前項の承認について準用する。

(合理化事業の実施)

第五条 市町村は、合理化事業計画に基づき、合理化事業を実施するものとする。

(市町村に対する資金の融通等)

第六条 国は、市町村に対し、合理化事業計画に基づく合理化事業の実施に関し、必要な資金の融通又はそのあつせんその他の援助に努めるものとする。

(事業の転換に関する計画の認定)

第七条 一般廃棄物処理業等を行う者であつて、合理化事業計画の定めるところにより事業の転換を行おうとするものは、その事業の転換に関する計画を市町村長に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 前項に規定するもののほか、同項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、環境省令で定める。

(認定を受けた者に対する金融上の措置)

第八条 国又は地方公共団体は、前条第一項の認定を受けた一般廃棄物処理業等を行う者に対し、当該認定を受けた計画に従つて事業の転換を行うのに必要な資金につき、金融上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(就職のあつせん等)

第九条 国又は地方公共団体は、一般廃棄物処理業等を行う者が合理化事業計画の定めるところにより事業の転換等を行う場合においては、当該事業の従事者について、職業訓練の実施、就職のあつせんその他の措置を講ずるよう努めるものとする。

合特法 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法

朝日新聞掲載「キーワード」の解説 http://kotobank.jp/word/%E5%90%88%E7%89%B9%E6%B3%95

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の略称。下水道の整備により仕事を失うくみ取りなどの業者に、代わりの公共事業の受注や金銭補償、職種転換のための職業訓練支援などの便宜を図ることを自治体に許可した法律。経営難で業者が撤退することで、下水道に接続されていない市民の生活に支障がでるのを防ぐため1975年に施行された。( 2011-01-22 朝日新聞 朝刊 3社会 )

|

● 下水道法(昭和33年法律第79号) 下水道法

(排水設備の設置等)

第10条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。

ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。

1.建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者

2.建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者

3.道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者

2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第3号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。

3 第1項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。

(水洗便所への改造義務等)

第11条の3 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

3 公共下水道管理者は、第1項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

4 第1項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。

第48条 第11条の3第3項又は第4項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

●北海道庁のWebページ 「ちょっと気になる法令用語」

「直ちに」・「遅滞なく」・「速やかに」

「直ちに」・「遅滞なく」・「速やかに」

日常用語では、いずれも「すぐに」という意味で用いられるが、法令用語としては区別して用いられる。

「遅滞なく」は、正当な理由、合理的な理由がない限りすぐに行わなければならないとされている。

これに対し、「直ちに」は、理由はどうあれすぐに行わなければならない場合に用いられる。

「遅滞なく」と「直ちに」は、すぐに行われなければ義務違反となり、違法となる場合が多いとされる。

「速やかに」は、訓示的に用いられ、すぐに行われなくても義務違反とはならないができるだけ早く行わなければならないとする場合に用いられる。

|

| Trackback ( )

|

昨日の衆議院の強行採決、まさに安倍政権の極右を隠した右翼革命の一端を見た、そう感じた人もあるだろう。

衆参の安定多数はそういつまでも続かいないから、今のうちにやってしまえ、その決意か。

おかしいとはいえ、選んで、作ってしまったこの状況の原因の根底は国民の側の選択。

・・・・そんなことを考えながら今朝は6時からウォーキング。

今日の12時は議会の一般質問の通告期限。

それで、2週間ほど前から、担当課に調査や資料の公開を求めていて、先週もデータをもらったり、データ予測や整理を依頼したり・・。

一昨日は、緊張感の高いデリーケートな文書なので資料提供でなく「情報公開請求」で出してもらった文書の受け取り。

昨日は、定例会の開会日で午前中の本会議。

そのあと、一昨日に「情報公開請求」で出てきた文書の理解の仕方について説明を受けたりした。

通告は、ここの議会は「3問」までとの限定がある。

今回、4つを想定して調査していた中で、昨日の午後、3つを絞り込んだ。

そして、夕方まで、集中して通告の文案づくり。

今朝は、3時前に目が覚めたので起きて、6時まで、”一晩寝かせた”文案を修正。

役所が作ってくれた基礎データのエクセルから、必要部分を抜き出して、「必要な一覧表」と計算結果を作った。

6時から、気温2度の川沿いをノルディックウォーク。

帰って、朝食。

・・・・こうしてブログをメモってから、「12時の提出期限」に滑り込むべく、これから通告文の最終仕上げをする。

通告文は、明後日のブログから順次載せていこうと思う。

(今8時、こんなわけで時間がないので、異例だけど、ここまでで・・・)

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

| Trackback ( )

|

猪瀬東京都知事の5000万円事件。

昨日のブログで

《・・・とすると、検察特捜は、徳洲会の逮捕者らを起訴、裁判にしたあと、猪瀬事件として捜査するかどうか。

仮に、当局が動かなくても、誰かが「告発」することは間違いない。

もし、検察が起訴しなければ「検察審査会」に回る。今の審査会は、「不起訴」を覆すだろう》

と書いた。

昨日のニュースで、「告発」した人のことが流れた。

かつて、検察の裏金を内部告発した元大阪高等検察庁の公安部長の三井環氏だった。

すでに、23日に送ったそうだ。

東京周辺では、すでに都知事選挙の話題が進むところもある、とか。

国会では、秘密保護法案の採決か、と言われているけれど、

今日のブログは、都知事関係の告発のニュースや告発文を記録し、三井氏の周辺情報へのリンクなどしておく。

ところで、今日は、ここの議会の開会日。

明日の12時が一般質問の通告期限なので、今日はその文案づくり。

なお、昨夕と今朝は、知人の議員の住民監査請求の文案づくりで何度かやり取りをした。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●猪瀬知事の5000万円疑惑 不自然な釈明 公職選挙法違反で市民団体が告発

zakza 2013.11.25

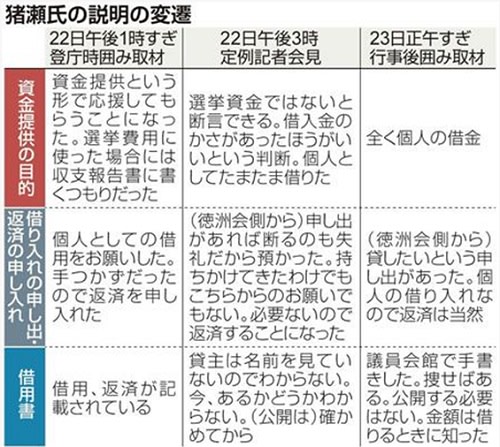

記者の質問に答えるたびに釈明内容が迷走する猪瀬氏 記者の質問に答えるたびに釈明内容が迷走する猪瀬氏

医療法人徳洲会グループから5000万円の提供を受けていた東京都の猪瀬直樹知事(67)。これまで公の場で3度釈明したが、内容が二転三転し迷走を続けている。先週末には、都内の市民団体が猪瀬氏らについて公職選挙法違反(虚偽記載など)容疑で東京地検特捜部に告発状を送付、疑惑追及の流れは収まる気配がない。

市民団体「市民連帯の会」(代表、三井環・元大阪高検公安部長)が23日付で特捜部に送付した告発状によると、徳田虎雄・前徳洲会理事長(75)と虎雄氏の次男、徳田毅衆院議員(42)は共謀の上、2012年11月19日ごろ、千代田区永田町の議員会館で、同年12月の都知事選に立候補予定の猪瀬氏に対し、現金5000万円を供与した。猪瀬氏は選挙運動費用収支報告書にその資金を記載しなかったとしている。

市民団体が告発状を出すのも無理もない。猪瀬氏の説明が、ぶれまくっているためだ。

猪瀬氏は5000万円問題が浮上した今月22日、午後1時すぎの囲み取材では、選挙目的だったことを認め「資金提供という形で応援してもらうことになった」と明言。「選挙にはお金がかかるかもしれない」「使った場合には収支報告書に書くつもりだった」との認識も明らかにした。

だが、2時間後の午後3時の定例記者会見での説明は「選挙資金でないと断言できる」「まったく選挙で使うつもりはなかった」と連発。個人として「たまたま借りた」と強調した。

関係者は、知事選を前にした猪瀬氏が毅氏を通じて虎雄氏に1億円の資金提供を要請。虎雄氏が「とりあえず5000万円」と応じたことを証言している。

猪瀬氏は囲み取材では自らが資金提供を申し出たことに言及したが、定例記者会見では「申し出があれば断るのも失礼だから預かった」と説明を変えた。さらにそのすぐ直後には「向こうから持ちかけてきたでもなく、こちらからお願いしたでもなく」とするなど、説明を二転三転させた。

5000万円の借用書について、猪瀬氏は議員会館で現金を受け取ったその場で手書きしたと話すが、今年9月の返済の場に立ち会った虎雄氏の妻(75)は借用書の存在を「知らない」などと周囲に話している。

猪瀬氏は当初、5000万円返済後に借用書が返ってきたとしたが、「返ってきていることになると思う。あるかどうかわからない」と変化し、借用書に記された貸主が徳洲会か個人かも「わからない」と歯切れが悪くなっていった。

だが、23日の合同防災訓練後の囲み取材では「借用書はあります。探せば」と断言。一方で「公開する必要はない」とも話しており、存在さえも不明だ。

一連の説明で事態を収拾できると本気で思っているのか。追及の手は緩みそうにない。

●猪瀬都知事を市民団体、告発 徳洲会から5千万円受領で

産経 2013.11.25 13:52

都庁に到着し、ぶら下がりに応じた猪瀬直樹東京都知事=22日午後、東京都庁(鈴木健児撮影)

東京都の猪瀬直樹知事(67)が徳洲会グループから5千万円を受け取っていた問題で市民団体「市民連帯の会」(代表・三井環元大阪高検公安部長)が、猪瀬知事と徳田虎雄・前徳洲会理事長(75)、徳田毅衆院議員(42)に対する告発状を東京地検特捜部に送付したことが25日、分かった。告発状の容疑は公職選挙法違反(虚偽記載など)。

告発状によると、虎雄氏と毅氏は共謀し昨年11月19日ごろ、議員会館で都知事選に立候補予定の猪瀬氏に5千万円を渡し、猪瀬氏は選挙運動費用収支報告書に記載しなかったとしている。

猪瀬氏の説明によると、5千万円は選挙資金ではなく、借用書を書き、個人として借りた。

東京地検特捜部が徳洲会グループの強制捜査に入ったことし9月17日以降、特別秘書ら2人が東京都内で毅氏の母親に会って返却した。

●市民連帯の会

市 民 連 帯 の 会 ホームペ-ジ

★ 新 着 情 報1

40 2013年11月23日

市民連帯の会代表三井環が、東京地方検察庁特捜部長宛に猪瀬直樹(東京都知事)、徳田虎雄・毅らに対し、公

職選挙法違反容疑で告発状を提出しました!

↓

告 発 状

東京地方検察庁特捜部長 殿

平成25年11月23日

1、 告発人 市民連帯の会

代表 三井 環

住所 〒142-0051

東京都品川区平塚 2-9-1-104

電話 & FAX 03-3783-1148

携帯電話 080-3772-0932

2、 被告発人

①徳田虎雄徳洲会前理事長

住所 〒247-8533 神奈川県鎌倉市湘南鎌倉病院

②徳田毅衆議院議員

住所 〒100-8981 東京都千代田区永田町 2丁目2-1

衆議院第一議員会館513 号室

③猪瀬 直樹(東京都知事)

3、 告発事実

① 被告発人徳田虎雄、同徳田毅は、共謀の上、平成24年1

1月19日頃、東京都千代田区永田町の議員会館において、東

京都知事選に立候補予定の被告発人猪瀬直樹に対し、選挙運

動資金として、現金5,000万円を供与し

② 被告発人猪木直樹は、上記日時場所において、被告発人徳

田虎雄、同徳田毅両名から選挙運動資金として、現金5,00

0万円の供与を受け

③ 被告発人猪瀬直樹は、平成24年末頃、選挙運動費用収支

報告書に上記資金を記載しなかっ

たものである。

4、 罪名および罰条

①公職選挙法違反 第221条1号、刑法第60条

②同上 第221条4号 ③同上 第246条2号

5、告発の経過

平成25年11月22日付朝日新聞の記事等によると、被告

発人猪瀬直樹は、平成24年11月6日頃、都知事選出馬に向

けた挨拶回りで、神奈川県鎌倉市の湘南鎌倉総合病院を訪ね、

療養中の被告発人徳田虎雄と面会し、選挙運動資金として、1

億円を要請した。被告発人徳田虎雄は、とりあえず5,000

万円を手渡すことにし、被告発人徳田毅に指示して、本件犯

行が行われた。

都知事選挙後に公表された被告発人猪瀬直樹の選挙運動費用

収支報告書には、収入として、被告発人猪瀬直樹からの3,0

00万円と、関連団体からの50万円の計3,050万円しか

記載されていない。

被告発人猪瀬直樹は、平成24年11月21日に都知事選

への正式な立候補を表明し、12月16日投票の結果、選挙

史上最多の433万8,936票を獲得し、初当選をした。

被告発人猪瀬直樹は、朝日新聞が報道した11月22日午

後東京都庁で記者会見をし、現金5,000万円の授受を認め、

これを陳謝した。

当初は、被告発人徳田虎雄前理事長から選挙運動資金提供

の形で応援してもらうことになったと会見したが、その後の

会見で、選挙運動資金ではなく、個人の借入だと趣旨を変更

するなど、罪証隠滅する恐れが極めて強い。

直ちに、関係個所を捜索の上、逮捕・勾留して、起訴され

たい。

被告発人猪瀬直樹は、徳洲会が公職選挙法違反容疑で東京

地検特捜部の強制捜査を受けた後の、平成25年9月、上記

5,000万円を返却した旨、述べている。

返却したとしても、公職選挙法違反の買収案件が消滅する

わけではない。自ら、選挙運動資金を被告発人徳田虎雄に対

し要請するなど、その罪質は極めて悪質である。

被告発人徳田虎雄・同徳田毅・同猪瀬直樹の取り調べをして

現金5,000万円の出どころ及び使途等について、解明さ

れたい。

|

|

● 三井 環(みつい たまき、1944年 - )

三井 環 / ウィキペディア

三井 環(みつい たまき、1944年 - )は、日本の元検察官。大阪高等検察庁公安部長を務めた。

・・・・・(略)・・・

大阪高検公安部長時代に検察庁の調査活動費の裏金化を内部告発。2001年1月に『噂の真相』に西岡研介記者による記事が掲載された[2]。人事で冷遇されたことへの不満が告発の動機の1つであるといい[2][5]、普段から、優秀な自分が同期の検事より昇進が遅いのはおかしいとなどと周囲に漏らしていたという[1]。同期には大林宏(検事総長)、横田尤孝(最高裁判所裁判官、元次長検事)、中尾巧(大阪高等検察庁検事長)、熊崎勝彦(元最高検察庁公安部長)等がいる。

2002年4月22日に暴力団組長の親族名義で、競売された神戸市のマンションを落札したが、居住の実態がないのに登録免許税を軽減させたとして[1][6]、詐欺容疑で逮捕される(三井環事件)。逮捕当日、三井は裏金問題に関してテレビ朝日の報道番組『ザ・スクープ』の収録ならびに『週刊朝日』副編集長との対談が予定されていた。現職検察幹部が初めて裏金問題について、「検察庁が国民の血税である年間5億円を越える調査活動費の予算を、すべて私的な飲食代、ゴルフ、マージャンの「裏金」にしていることを、現職検察官として実名で告発する・・・」として証言するビデオ収録当日の朝に任意同行を求められそのまま逮捕されたことから、三井の支援者並びにマスコミからは検察による口封じであると批判され[6][7]、『ザ・スクープ』をはじめテレビや新聞、週刊誌でも口封じ逮捕に関する特集が組まれる事態へと発展した。

・・・・(略)・・・

2010年9月27日、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件に関して小林敬大阪地検検事正、玉井英章大阪高検次席検事(前大阪地検次席検事)、大坪弘道京都地検次席検事(前大阪地検特捜部長)、佐賀元明神戸地検特別刑事部長(前大阪地検特捜部部副部長)につき、犯人隠匿罪での告訴状を検事総長の大林宏に送付し、10月6日に受理された[12]。同年10月1日に大坪京都地検次席検事及び、佐賀神戸地検特別刑事部長が逮捕され、両人とも大阪高等検察庁総務部付に異動した。

2010年12月、有料メルマガ配信サービス「foomii」より、有料メルマガ「三井環メールマガジン ― 法務検察の闇を斬る」を配信すると発表した。

2011年3月、「市民連帯の会」を発足、代表に就任。裏金問題や冤罪を生む法務省・検察庁・裁判所の暴走にくわえ、福島原発事故の真相隠蔽についても糾弾している。

|

| Trackback ( )

|

東京都知事の猪瀬氏が「徳洲会」から資金借り入れしたことが発覚し、問題となっている。

ネットの情報などを見てみた。

すでに以前から徳田氏周辺を調べていた東京地検特捜部は、昨年の知事選前から、その「5000万円の授受」のことを認識していたという。

・・・とすると、検察特捜は、徳洲会の逮捕者らを起訴、裁判にしたあと、猪瀬事件として捜査するかどうか。

仮に、当局が動かなくても、誰かが「告発」することは間違いない。

もし、検察が起訴しなければ「検察審査会」に回る。今の審査会は、「不起訴」を覆すだろう。

・・・・とすると、猪瀬氏が泥沼に入っていくのか、早めに逃げるのか、・・・いずれにしても、知事選か。

今日は、そんな情報をみ、「猪瀬・徳田」の今回の資金の線を結んでいる「一水会」というところも見た。

ところで、「猪瀬知事の問題は、秘密保護法案の問題から目をそらさせるための報道ではないか」という意見もあった。

・・ふむふむ、権力や捜査当局ならやりそう・・・・

ともかく、今日は猪瀬事件。

政界に波及する可能性の指摘もある。

★ 《政界関係者は「圧倒的な資金力を誇る徳洲会は、与野党問わず国会議員や地方議員、地方の首長などに資金提供を行っていたようだ。

名前が出た中には、首相経験者も含まれている。時効分を含めると、相当な議員がもらっているのではないか。

猪瀬氏の件は、徳洲会の巨額政界マネーを暴く端緒になるかもしれない」と明かした。》 (zakzak)

★ 《資金提供の決定2日後の昨年11月21日、東京地検特捜部がこの事実を把握し、情報収集を開始していた。

猪瀬氏は毅氏を通じてグループ創設者の徳田虎雄・元衆院議員(75)に資金の提供を要請。

昨年11月19日に毅氏が虎雄氏に電話し、「猪瀬氏は1億円ほしいと言っている」などと伝達したが、このとき毅氏の声はスピーカーを通じて虎雄氏がいた執務室中に響き渡ったという。

室内には秘書や看護師のほか、虎雄氏の面会に訪れていた銀行関係者ら4人もいたため、会話内容は外部に拡散し、検事も2日後に情報を入手。

5千万円の現金は、虎雄氏と毅氏が電話でやりとりした翌日の11月20日、毅氏が議員会館で猪瀬氏に手渡した》 (産経)

★ 《虎雄氏への訪問の際には仲介者として新右翼団体「一水会」の木村三浩代表が立ち会ったという。

強制捜査後の9月になって特別秘書が現金をそのまま返却。この経緯を知っているのは「自分と妻だけ」で、選挙責任者や会計責任者にも伝えていなかったという》 (毎日)

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●猪瀬知事:「個人的な借用」徳洲会から5000万円

毎日新聞 2013年11月22日

・・・

猪瀬氏によると、資金提供を受けたのは昨年11月。徳田虎雄・前徳洲会理事長が入院する神奈川県鎌倉市の病院を訪れ、知事選出馬のあいさつをした。その後、徳洲会側から連絡を受けて徳田氏の次男である毅衆院議員から現金で5000万円を受け取り、借用書を書いた。

無利子・無担保だった。場所は「議員会館だったかもしれない」と述べ、虎雄氏への訪問の際には仲介者として新右翼団体「一水会」の木村三浩代表が立ち会ったという。

受け取った現金は、妻(今年7月に死亡)名義の貸金庫に入れたまま使用せず、選挙後の今年1〜2月に徳洲会側へ返済する旨を伝えたという。だが、妻の病気や徳洲会側の都合などで返済が遅れ、強制捜査後の9月になって特別秘書が現金をそのまま返却。この経緯を知っているのは「自分と妻だけ」で、選挙責任者や会計責任者にも伝えていなかったという。

また、5000万円の受領は「申し出を断るのは失礼」との思いがあったと説明。選挙費用や便宜の見返りを期待しての提供だったことはないと強調。一方で「自分の預金が底を突くかもしれないという思いがどこかにあった」「当時は政治家としての意識が弱かった。借りるべきではなかった」とも述べた。

知事選の収支報告書によると、猪瀬氏は自己負担の3000万円と後援組織からの寄付50万円を運動費用に充て、2113万円余を使った。猪瀬氏の資金管理団体の2012年収支報告書にも徳洲会関連の寄付や借入金の記載はなかった。

●猪瀬知事「徳洲会から5000万円」説明混乱 選挙資金「認識ない」

ヤフーニュース/産経新聞 11月23日(土)

・・・・・・(略)・・・

--選挙で人的支援は

「一切ない」

--提供された資金を選挙に使わないと断言できたか

「断言できる」

--無利息無担保で5千万円を借りることの不自然さは

「非常に短い期間だろうという気持ちでいたことと、急な話だったので思慮はあまりなかったかもしれない」

--徳洲会が出している徳洲新聞によると、(平成24年)11月6日に、(新右翼団体「一水会」代表の)木村(三浩)氏とともに徳田氏の病室に来室したとあるが

「そういう記述があるならそうだろう」

・・・・(略)・・・

一水会

● 一水会公式サイト -トップページ-

活動報告 フォーラム 入会案内 レコンキスタ 書籍 LINK

(写真をクリックすると拡大)

● 一水会とは

一水会は昭和47年5月30日に結成されました

鈴木邦男・阿部勉・犬塚哲爾・四宮正貴・伊藤邦典・田原康邦氏らが中心となり、昭和45 年11月25日に決起した三島由紀夫・森田必勝両烈士らの魂魄を継承すべく設立した団体です。

戦後体制を打破し、坑米自立・対米対等な真の独立国家を目指し、結成から一貫して新民族主義の旗を掲げてきました

★ 一水会人事

代 表 木 村 三 浩 副代表 番 家 誠 顧 問 鈴 木 邦 男

● フォーラム

第118回 「原子力発電と新エネルギーを考える 第3弾 "これからの日本、これからの東京”」猪瀬直樹先生(東京都副知事)

平成23年8月17日

|

●猪瀬氏、徳洲会から5000万円「借りた」 進退問題に発展か

zakzak 2013.11.22

日本最大級の医療法人「徳洲会」グループによる、政界マネーの一端なのか。

同会が昨年12月の東京都知事選前に、猪瀬直樹知事(67)側に5000万円を提供し、今年9月の東京地検特捜部のグループへの強制捜査後に返却していたことが22日、分かった。猪瀬氏も「個人で借りた」と認めた。今後の捜査次第では、進退問題に発展することもありそうだ。

「5000万円は受け取った。あいさつ回りに行って、資金提供を受けることになった。個人で借りた。自己資金でまかなえたため、1、2月に返すつもりだったが、相手の都合で延びた」

猪瀬氏は22日午後、東京・新宿の都庁前で緊急会見に応じ、こう語った。記者団の「法に触れる認識はあったのか?」という問いには答えず、「個人で借りて返した」とだけ語った。

徳洲会の機関誌「徳洲新聞」によると、猪瀬氏は副知事だった昨年11月上旬、知人とともに、神奈川県鎌倉市の湘南鎌倉総合病院に入院している徳田虎雄前理事長(75)を訪問した。関係者によると、猪瀬氏らは都知事選への支援を要請し、同月中旬、徳洲会から猪瀬氏側に5000万円が提供されたという。

特捜部が徳洲会グループの強制捜査に乗り出した今年9月17日以降、猪瀬氏の秘書が、5000万円全額を返却した。

22日昼のNHKニュースによると、特捜部はこの5000万円について、徳田氏の妻の自宅を家宅捜索した際に確認。妻は「猪瀬氏に貸した金を返してもらった」などと説明したという。

猪瀬氏の昨年の選挙運動費用収支報告書や政治資金収支報告書には、徳洲会に関連する記載はない。

公職選挙法によると、出納責任者が報告書に虚偽の記載をすれば、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金が科される。

猪瀬氏は、石原慎太郎氏の辞職に伴い実施された昨年12月の都知事選に無所属で立候補し、史上最多の約434万票を得て当選した。

政界関係者は「圧倒的な資金力を誇る徳洲会は、与野党問わず国会議員や地方議員、地方の首長などに資金提供を行っていたようだ。名前が出た中には、首相経験者も含まれている。時効分を含めると、相当な議員がもらっているのではないか。猪瀬氏の件は、徳洲会の巨額政界マネーを暴く端緒になるかもしれない」と明かした。

特捜部の捜査はどこまで斬り込むのか。

徳洲会グループから猪瀬氏側への資金提供について、元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏は、「公選法や政治資金規正法に抵触する可能性はある」とした上で、「(1)現金の移動が間違いなくあったのか(2)どういう趣旨で現金が渡されたのか(3)出納責任者が意図的に報告書に記載しなかったのか-という3つの点が焦点になる」と解説する。猪瀬氏が虚偽記載を指示した場合は、出納責任者らの共犯として立件される。

猪瀬氏は「現金は借りた」と主張したが、「現金の貸し借りは政治活動の寄付にあたらず、報告書への記載義務はない。ただ、選挙の時期や経緯などから本当に貸し借りといえるのかどうか、事実認定の問題になるだろう」としている。

●猪瀬知事側 1億円要請 徳田虎雄氏「まずは5000万円」

東京 2013年11月24日

・・・

関係者によると、昨年十一月六日、猪瀬氏が知事選出馬のあいさつのため、療養中の徳田前理事長を訪問後、猪瀬氏周辺の人物が徳田議員に「選挙は何があるか分からない。生活の不安もあるから、何とかしてほしい」と一億円の提供を依頼。徳田議員が前理事長にこの意向を伝えると、前理事長は徳田議員に五千万円を議員会館で渡すよう指示したという。

猪瀬氏は二十三日、一億円の資金提供を徳洲会側に自ら要請したという一部報道について「一切ありません。こちらから、そういう今みたいな金額を要求した事実は百パーセントありません」と否定した。東京都あきる野市で行われた都と市の合同総合防災訓練の終了後、報道陣の質問に答えた。また、五千万円を借りたことを証明する借用書について「(衆院議員の)徳田毅さんの前で書いて渡した」とし、場所は議員会館だと明言した。

猪瀬氏は二十二日の定例会見で「徳洲会側から申し出があった。選挙で使うつもりはなく、個人の借り入れだった。借り入れは自分と妻だけが知っていた」と説明していた。

猪瀬氏や関係者によると、東京地検特捜部による徳洲会グループ関係先の家宅捜索後の今年九月下旬、猪瀬氏の秘書が東京都内で前理事長の妻に会い、五千万円を返却したという。

●徳田親子の「猪瀬文書」残っていた

日刊スポーツ [2013年11月24日9時1分 紙面から]

東京都の猪瀬直樹知事(67)が昨年末の知事選前、徳洲会グループから5000万円を提供されていた問題で、現金を渡した徳田毅衆院議員が、父の徳田虎雄・前徳洲会理事長に「知事が1億円を要求している」と話したという文書記録が残されていることが23日、分かった。虎雄氏は「とりあえず5000万」「足がつかないようにしろ」と指示したという。猪瀬氏は自ら金銭を要求していないと否定したが、徳洲会側との主張の溝が広がっている。

5000万円は、猪瀬氏から要求していたとする徳洲会側の「記録文書」の存在が明るみに出た。関係者によると、猪瀬氏に直接現金を手渡した徳田議員が昨年11月19日、神奈川県鎌倉市の湘南鎌倉総合病院で療養している虎雄氏と電話をした際のやりとりという。

徳田議員 都知事選の応援について、猪瀬氏は1億円ほしい。残ったら返すということでした。

虎雄氏 とりあえず5000万円を渡せ。足がつかないようにしろ。

その後徳田議員が、現金を渡す場所を議員会館にすべきか相談する場面も、記録されていたという。

猪瀬氏は金銭授受の場所について「議員会館だったかもしれない」と話している。

・・・・(略)・・・

●猪瀬知事、崖っぷち 徳洲会に1億円要請… 「東京五輪に大打撃」の声も

.zakzak 2013.11.23

猪瀬直樹東京都知事(67)が、崖っぷちに立たされた。医療法人「徳洲会」グループから現金5000万円を受け取っていたことを、「個人的に借りた」「選挙資金ではない」と釈明したが、不自然さは明らか。当初、1億円の資金提供を要請していたことも関係者証言で浮上した。

今後、東京地検特捜部の捜査に加え、検察審査会という壁も待ち受ける。2020年東京五輪への打撃は避けられない。

猪瀬氏が22日午後、都庁で開いた記者会見は哀れだった。

前日夜、朝日新聞の取材には「私はまったく関知しない」と全否定しておきながら、一転、「ご心配、ご迷惑をおかけしたことをおわびします」と陳謝し、「あくまで個人として借りた」「選挙と関係ない」「手を付けず全額返済した」などと、弁護士と打ち合わせたような回答を連発した。

その目は泳ぎ、かつてノンフィクション作家として、社会の闇や不正を追及してきた毅然とした姿はなかった。

記者会見は1時間10分に及んだが、(1)5000万円の趣旨(2)無利子・無担保の異常さ(3)特捜部による強制捜査後の返却(4)選挙運動費用収支報告書や政治資金収支報告書、資産報告など公的処理をしなかった理由-など疑問や謎は深まり、「『裏金』だったと疑われても、仕方ない」(毎日新聞23日朝刊)と指摘するメディアもあった。

こうしたなか、猪瀬氏が都知事選出馬にあたり、徳田毅衆院議員(42)を通じてグループ創設者の虎雄氏(75)に1億円の資金提供を要請していたことが明らかになった。関係者は電話の生々しいやりとりを証言する。

毅氏「都知事選の応援について、猪瀬氏は1億5000万円と言っていましたが、結局、1億円を先に欲しい、残ったら返すということです」

虎雄氏「とりあえず5000万円。先方に取りに来させろ」

毅氏「議員会館でやりましょうか」

虎雄氏「足がつかないようにしろ」

注目されるのは、捜査の行方と猪瀬氏の去就だ。

公職選挙法が禁じる虚偽記載の疑いがあるため、特捜部の捜査が入ることは避けられない。

仮に、特捜部が不起訴としても、無罪となった生活の党の小沢一郎代表のように、一般人による検察審査会で「起訴議決」されて、強制起訴される可能性もある。

都議会も、猪瀬氏の資金貸与問題を徹底追及する構えで、東京五輪の開催に向けた予算などを審議する議会が紛糾しかねない。都庁内には「東京五輪に大打撃だ」という声も出ている。

猪瀬氏は自身の出処進退をどう判断するのか。

●徳洲会施設に補助金7億5千万円 猪瀬氏が副知事時代の東京都

産経 2013.11.23 10:05

医療法人徳洲会グループは東京都内にも病院・保険施設を抱えており、猪瀬直樹都知事が副知事だった時代には、グループが開設した老人保健施設に都が約7億5千万円の補助金を支出していた。

グループは東京都内に総合病院として東京西徳洲会病院(昭島市)を運営しているが、昨年5月にグループ傘下の特定医療法人「沖縄徳洲会」が老人保健施設「武蔵野徳洲苑」(西東京市)を開設した。

武蔵野徳洲苑の工期は平成22~23年度の2年間で、沖縄徳洲会が西東京市に設立を申請し、都が近隣に所在する施設数などを考慮して150床を認可した。

150床規模の施設の場合、都は最大で9億6千万円の工事費を補助している。沖縄徳洲会は一般競争入札で工事業者を選定し、工事額全額の7億4970万円の補助を受けた。

●「猪瀬氏5000万」2日後把握 徳田議員事件後、捜査判断 特捜部

産経新聞 11月24日(日)

東京都の猪瀬直樹知事(67)が医療法人徳洲会グループから5千万円の提供を受けていた問題で、資金提供の決定2日後の昨年11月21日、東京地検特捜部がこの事実を把握し、情報収集を開始していたことが関係者への取材で分かった。特捜部は今後、徳田毅衆院議員(42)=自民党を離党、鹿児島2区=陣営をめぐる公選法違反事件の刑事処分を終えた後、猪瀬氏への現金提供についても本格的な捜査に乗り出すか検討するもようだ。

関係者によると、猪瀬氏は毅氏を通じてグループ創設者の徳田虎雄・元衆院議員(75)に資金の提供を要請。昨年11月19日に毅氏が虎雄氏に電話し、「猪瀬氏は1億円ほしいと言っている」などと伝達したが、このとき毅氏の声はスピーカーを通じて虎雄氏がいた執務室中に響き渡ったという。

室内には秘書や看護師のほか、虎雄氏の面会に訪れていた銀行関係者ら4人もいたため、会話内容は外部に拡散し、検事も2日後に情報を入手。特捜部はその後、徳洲会グループの関係口座がある金融機関に対して取引内容を照会するなど、1年越しで慎重に情報を集めてきた。

5千万円の現金は、虎雄氏と毅氏が電話でやりとりした翌日の11月20日、毅氏が議員会館で猪瀬氏に手渡したとみられる。猪瀬氏は21日に都庁で記者会見を開き、都知事選への立候補を正式に表明した。

特捜部は毅氏陣営の公選法違反事件の捜査で、今年9月から関係先の強制捜査を実施。虎雄氏の妻(75)の関係先を家宅捜索した際、紙袋に入った現金5千万円を確認した。

特捜部の任意の事情聴取に妻は「猪瀬氏から返ってきたお金だ」と話したという。

こうした物証も集まりつつあることから、特捜部は毅氏陣営の公選法違反事件の刑事処分を決めた後、猪瀬氏への資金提供についても違法性の有無を検討する方針とみられる。

.

| Trackback ( )

|

30年とか60年とかの「秘密」。

そんなことを規制する法律が真面目に議論されているのかと素朴な疑問が湧く気分。

この開かれていく時代に、「人の一生と同じくらいの間、ものごとを秘密にすることを法律で定める」など別世界の話に聞こえる。

でも、よく考えると、前の日本はそうだったのか・・・

戦前の時代の復活を目指すかのような安倍政権は「当然のこと」と考えているらしい。

加えて、「協議」という名のもと、崩れていく野党を見ていると、暗くなる。

例えば、「知る権利」の明文化についても、国レベルでは遅れている。

地方自治体は、各自治体ごとに定める情報公開条例において、「知る権利」を明記することが主流になっている。

ところが、国の行政機関などの情報公開を規定する情報公開法には、「知る権利」の条文化に抵抗してきた自民党などの力で、未だに「知る権利」が明記されていない。

いずれにしても、今の政権を選んだのは結局は国民、と直視すると気が重くなる。

ともかく、秘密保護法案の経過は記録しておく。

東京新聞の社説の「歯止めのない法律は、やがて暴走し始める」は明確。

《しかも、何が秘密であるかも秘密にされる。必然的に、どこまで処罰の範囲が広がっているのか、国民には全く手掛かりがつかめない。》

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●<秘密保護法案>「知る権利」がなかったらどんな社会になる?

THE PAGE / 気になるニュースをわかりやす/ 2013.11.21 11:40 解説

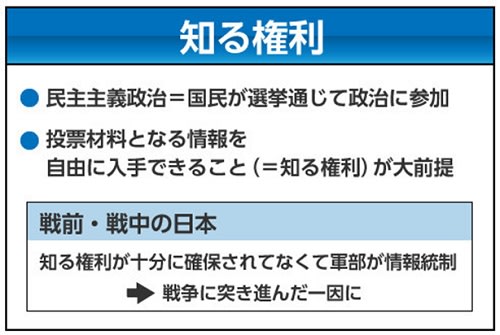

特定秘密保護法案をめぐる議論では、国家安全保障会議(日本版NSC)の機能充実には不可欠という見方がある一方、国民の「知る権利」が侵害される恐れがあることを懸念する意見もあります。この「知る権利」は守らなければいければいけない権利なのでしょうか。もし「知る権利」がなかったら、どんな社会になるのでしょうか。

あいまいな「特定秘密」の基準

★[図解]「知る権利」は民主主義政治の大前提

特定秘密保護法案では、「防衛」「外交」「スパイ活動防止」「テロ活動防止」の4分野のうち、国が「特に隠す必要性」があると考えた情報を「特定秘密」に指定し、それを漏らしたり不正に入手した人を厳罰にする、としています。しかし、「特定秘密」の基準や範囲がわかりにくく、どんな情報を秘密にするのかがあいまいだとの批判もあります。国の都合で何でも「特定秘密」に指定できる上、報道・取材の自由も制限されてしまう恐れがあるからです。そうなると、国民の「知る権利」が侵害されてしまいます。 特定秘密保護法案では、「防衛」「外交」「スパイ活動防止」「テロ活動防止」の4分野のうち、国が「特に隠す必要性」があると考えた情報を「特定秘密」に指定し、それを漏らしたり不正に入手した人を厳罰にする、としています。しかし、「特定秘密」の基準や範囲がわかりにくく、どんな情報を秘密にするのかがあいまいだとの批判もあります。国の都合で何でも「特定秘密」に指定できる上、報道・取材の自由も制限されてしまう恐れがあるからです。そうなると、国民の「知る権利」が侵害されてしまいます。

もし「知る権利」がなかったらどんな社会になるのでしょうか。

日本が戦争に突き進んだ一因とも

わかりやすいのは戦前・戦中の日本の状況です。日本が戦争に突き進んだのは、当時の政府や軍部が情報統制を行い、国民の判断材料を奪ったのが一因ともいわれています。特に戦時体制下では、改正された「軍機保護法」などによって徹底的に情報統制が行われました。「知る権利」という言葉は、第2次世界大戦末期に米AP通信社とのケント・クーパー氏が講演で使ったのが最初といわれますが、その後、ナチスによる言論弾圧が戦争拡大の一因になったとの反省から世界で広く使われるようになった考えなのです。

民主主義における政治は、国民の意思にもとづいて行われ、選挙を通じて政治に参加する仕組みになっています。そのときに大前提になるのが、投票の判断材料となる情報を自由に入手できること。簡単にいえば、これが「知る権利」です。政府が自分にとって都合の悪い情報を隠すと、国民は正しい判断ができない恐れが出てきます。だから、「知る権利」は認められるべきで、民主主義社会では国民が真実を知るために不可欠の権利とされているのです。

「知る権利」憲法に明記されず

もっとも、ヨーロッパなどには憲法や基本法で「知る権利」を保障している国が少なくない一方で、日本は憲法をはじめ、ほかの法規でも「知る権利」を明記していません。1983年の最高裁判決で判例上は認められたのですが、99年に情報公開法が制定されたときも、当時の自民党政権は「権利としてまだ成熟していない」と「知る権利」の条文化を拒んでいます。国を統治しやすいという考えから、政治権力を持つ側には情報公開に対して後ろ向きな傾向があるのです。いまの「知る権利」をめぐる問題も、こうしたことの延長線上にあるという見方もあります。

今回の特定秘密保護法案は、「知る権利」の条文が盛り込まれはしましたが、これはまだ単なる努力義務規定にすぎません。何が「特定秘密」なのか、本当に「知る権利」は保障されるのか。国民も注視していく必要があるでしょう。

(野中ツトム/清談社) |

●「秘密保護法」で与党に屈服…国民を裏切った野党の末路

日刊ゲンダイ 2013年11月20日

野党を名乗る資格なし/(C)日刊ゲンダイ 希代の悪法に野党の一角が屈服した。みんなの党はきのう(19日)、特定秘密保護法案に賛成する方針を決めた。自公両党との協議で、みんなが求めた修正案が受け入れられたためだ。みんなの党の裏切りを追い風に、政府・自民党は維新と民主の切り崩し工作に動いている。野党総崩れは時間の問題なのか。

みんなは「情報公開」「脱官僚」を掲げて支持を集めてきた政党だが、秘密保護法の成立で情報の官僚独占はますます強化される。なぜ、党是と相反する行動に出たのか。

「一言で言えば『存在感を示したい』ということ。圧倒的な数の力を持つ与党案に反対したところで、仮に『強行採決』されたら終わり。そうなると、みんなの修正案は蹴飛ばされて党の存在感は示せない。メディアに取り上げてもらう機会もなく、他の野党と同じ扱いで埋没する。ならば『与党に修正を迫った』という方が、党のメンツが保てると考えたのでしょう」(政治評論家・有馬晴海氏)

渡辺代表は、第1次安倍内閣で行革担当相を務め、安倍とは近しい関係だ。

14日には安倍や菅官房長官、塩崎政調会長代理と赤坂の中華料理店で会食。この時、秘密保護法の修正案について“党首会談”を行っていた。

「会合後に記者に囲まれた渡辺代表は上機嫌で、『安倍政権が政治主導を実現するなら真摯に協力するってずーっと言ってきた』『(修正協議も)その延長線』『楽しい会合だった』とペラペラまくしたてた。この時、すでに修正合意はまとまっていたのでしょう」(みんなの党事情通)

19日の会見でも、渡辺は「(首相とは)もともと信頼関係がある。トップ会談を行えば政治のプロセスは非常にスムーズに運ぶと痛感した」とシレッと答えていた。もはや野党か与党か分からないが、他の野党もだらしなさは似たようなものだ。

日本維新の会も、19日午前中の協議では、与党案を断固拒否する姿勢を見せていたが、午後になると態度は一変。秘密基準の妥当性をチェックする第三者機関の「設置検討」を法案の「付則」に盛り込む修正案に合意した。

霞が関の官僚用語で検討は「やらない」ということ。しかも「付則」だから意味はない。

条件闘争の末に野党が取り込まれ、悪法の修正協議は完全に与党ペースで進んでいく。野党第1党の民主党もグラグラだ。

「秘密の範囲を『外交とテロ』に限るとした対案を衆院に提出しましたが、与党側が受け入れる可能性はゼロに近い。このままだと、何の抵抗も出来ず、“万年野党”になってしまう。そんな民主党の保守系幹部の心理を見越して、与党側は水面下で複数の幹部に秘密保護法の採決の欠席を求めたり、ポストをちらつかせながら『引き抜き』を画策しています。最悪の場合、採決で造反者が出かねません」(政治ジャーナリスト)

そろって自民の「補完勢力」「別動隊」に成り下がろうとしているから情けない。野党総崩れの中、希代の悪法が粛々と成立してしまっていいのか。

●【社説】特定秘密保護法案(4) 捜査が暴走し始める

東京 2013年11月21日

普通に生活する町のクリーニング業者が、まさかスパイであるはずがない。でも、米軍の機密情報を入手したとして起訴され、有罪判決を受けるという、信じ難い出来事が過去にあった。

米海軍の横須賀基地(神奈川)に所属する軍艦の乗組員を相手に商売をしていただけだ。クリーニング店の支配人は、営業上の必要から、基地に勤務する軍人を料理店でもてなしたりした。そして、基地に出入りする軍艦の入港予定日や時間などを記したペーパーをもらっていた。

これが米海軍の機密にあたるとされた。「不当な方法で、探知し、または収集した」とし、一九五七年に横浜地裁は、懲役八月執行猶予二年の判決を出したのだ。罪名は日米地位協定に伴う刑事特別法違反である。

安全保障条約に基づく法律で、機密漏えいばかりでなく、探知も陰謀、教唆、扇動も処罰する。最高刑は懲役十年である。陰謀は共謀と同じだ。骨格が今回の法案とそっくりなのだ。もてなしも「不当な方法」と認定された。

特定秘密保護法案は防衛や外交、特定有害活動やテロリズムの防止-の四つの分野を対象にしている。

しかも、「その他の活動」や「その他の重要な情報」など、「その他」の言葉が、三十六回も散乱する。

いかなる解釈もできるよう、官僚が意図して曖昧に書いているのではないだろうか。

社会の幅広い場面で法律が適用される懸念は大きい。

しかも、何が秘密であるかも秘密にされる。必然的に、どこまで処罰の範囲が広がっているのか、国民には全く手掛かりがつかめない。

民間人が秘密に近づく事前行為さえ処罰する。「話し合い」は共謀であり、「呼び掛け」は扇動となる。近代刑法は犯罪の実行を要するのに、その前段階で取り締まることが可能なのだ。

刑事裁判の場合も、秘密は公開されないはずだ。「外形立証」という、秘密指定の理由や手続きなどの審理だけで、「実質的に秘密に値する」と認める手法だ。

被告人は内容を知らないまま罪に問われる。無実の証明は困難になるだろう。「裁判の適正手続きを侵害する」などと、刑事法学者らも反対の声をあげている。

捜査当局は新たな“武器”を得るのに等しく、どんな運用をするかもわからない。歯止めのない法律は、やがて暴走し始める。 (論説委員・桐山桂一)

●秘密保護法案 維新、大阪系猛反発で亀裂広がる。橋下了承も不満タラタラ

産経 2013.11.21 23:51

特定秘密保護法案の修正協議をめぐり、与党側と急転直下で合意した日本維新の会に21日、合意したことへの批判が噴出した。急先(せん)鋒(ぽう)は、橋下徹共同代表(大阪市長)に近い大阪維新の会系の議員らだ。橋下氏は修正合意を容認したが、不満タラタラのようで、党内に新たな亀裂が生じた。

「中央公聴会の日程も確保し、丁寧に審議をしないとダメだ」

21日の国対役員会で大阪系議員はこう声を張り上げた。修正協議実務者の山田宏衆院議員が「修正には相当、時間をかけたんだ。反対なら何のためにやってきたんだ」と反論、議論は紛糾した。

旧太陽の党系も割れた。藤井孝男国会議員団総務会長は「公党として決めたことだ。今後、どうするか腹は決めている」と述べ、22日の国家政策部会と総務会で党の了承を取り付けたい考えだ。これに対し、片山虎之助国会議員団政調会長は「国会の会期を延長するか継続審議にすべきだ」と不満をぶちまけた。

大阪系に不満が根強くあるのは、橋下氏がかねて法案に否定的な見解を示してきたことが大きい。もっとも、橋下氏の否定的見解は世論の「風」を気にしていた部分も少なくない。

しかし、みんなの党が先に与党との修正合意に達したことで、国会議員団幹部内に焦りが生じ、一気に修正合意に向かった。

橋下氏は21日、市役所で記者団に「少しでも修正させるしか野党の道はない。非常に不本意であったとしてもね」と述べた。

●民主党、特定秘密保護法案でも「ブーメラン」 防衛秘密、大半は民主党政権で廃棄されていた

j-cast 2013/11/21 17:03

敵を攻撃したつもりで自らが傷を負ってしまう「ブーメラン」が、またしても民主党を襲っている。特定秘密保護法案をめぐる国会審議で、民主党議員が法案の不備を指摘しようとする中で、過去の防衛秘密が大量に廃棄されていたことを引き合いに出したのだが、その大半が民主党政権時代に廃棄されたものだったのだ。

政府側からは「現在、この廃棄については、大臣の通達により止めている」とまで念押しされる始末で、ネット上では失笑が広がっている。

福山議員「廃棄のガイドラインというか基準は作らなきゃいけないんじゃないですか?」

一連のやり取りがあったのは、2013年11月20日の参院国家安全保障特別委員会。「特定秘密」の指定のあり方が焦点で、法案担当の森雅子少子化担当相が、法案の目的について

「諸外国と、トップシークレットの漏えいについて同様の保全システムを設け、この複雑な国際情勢の中で国家の存立と国民の命を守ることが喫緊の課題であることから、同程度の保全措置を設けないと、諸外国から情報も入手できない。情報共有できない。そのことによって国民を守れない」

と説明したのに対して、民主党の福山哲郎参院議員が

「だからこそ管理と手続きをしないと、片方の国民の知る権利が守られないと言っている」

と語気を強めた。さらに、防衛秘密の管理が不適切なことを手がかりに、与党案の不備を突こうとした。これが「地雷」を踏んだようだ。

「例えば今回、特定秘密に加わる防衛秘密は、なんと2007年から2011年に、3万4000件も廃棄されている。これね、森大臣、総理も。廃棄のガイドラインというか基準は作らなきゃいけないんじゃないですか?それも我々は法律の中で新たに対案として提出させていただいた。このことについてはどう思うか」

福山氏は「2007年から2011年」にかけて3万4000件が廃棄されたと指摘したが、そのうち、民主党が政権についていたのは09年9月から12年12月までで、かなりの部分を占めている。まさにこの点を、小野寺五典防衛相が指摘した。

小野寺防衛相「現在、この廃棄については、大臣の通達により止めている」

「事実関係だけ話すと、3万4000件の廃棄のうち約3万件は、民主党政権下の時代に行われたと承知している。それから、私が防衛大臣になって、今回このような(特定秘密保護法案の)審議が行われているので、現在、この廃棄については、大臣の通達により止めている」

福山氏は、民主党政権では外務副大臣や官房副長官といった要職を歴任している。小野寺氏の答弁には

「他の省庁は(通達が)出ていない。だからこそ廃棄のガイドラインが必要ではないかと言っており、そのことに対して対案を出している」

と応じるのが精一杯で、この時点で機密廃棄についての質疑をやめてしまった。

ただ、民主党案の優位性も強調していた。

「総理、足りないものは、やっぱりいいものにしていかないといけない。完全に秘密の管理の部分が、(与党案では)スポッと抜け落ちている。その部分が国民にとって不安。そこのことについては対案を示している」

さらに「大阪の仕事に専念しろというのが有権者の声だし…。国会議員団が決めたことでいまさら何を言っても仕方がない」と歯ぎしりするしかなかった。(村上智博)

● 【秘密保護法案】 声明など(1)

共同 2013/11/19 20:58

| Trackback ( )

|

一票の格差訴訟としての昨日の最高裁の判決、2年前に当時の状態を「違憲状態」とした大法廷が、その後の衆議院議員選挙の状態について、また「違憲状態」とした。

本質的に制度改革しないままの一票の格差の著しい選挙について、最高裁が「違憲」ではなく「違憲状態」を2回続けたということは、

「改めるポーズをとる今の状態の方向」なら良いでしょう、ということに他ならない。

実際、どんなにひどい判決であるかは、国会側の次の言葉で明瞭。

★「読めば読むほど味の出る良い判決だ」(自民党幹部)

★「憲法違反ではないが、一票の格差が2倍を超えないように注意しろということだ」(同)

★「思ったより穏当だった」(公明党幹部) (以上は産経の記事)

だから原告や弁護団は厳しい。

★「28日以降、全国14の高裁・支部で判決が言い渡される7月参院選の1票格差訴訟に触れ、『悪い影響を残すことになった』と危惧した」(時事)

今日のブログでは、昨日の最高裁判決の全文にリンクし、一部抜粋しておく。

なお、最高裁判決には、少数意見として反対意見や異論が記されることある。

今回、「選挙は違憲で、今後の国会の動向いかんでは選挙無効がありえないではない」という意見もある。

他、いくつかの報道の各界の意見などをまとめておく。

ところで今日は、議会の全員協議会。

先日来、一般質問の原案作成、そして27日の通告のために、関係課に調査依頼などしているけれど、今日あたりからは、その回答・結果などの確認作業もする。

(関連)

★ 2013年3月26日ブログ⇒ ◆「1票の格差」・戦後初の無効判決/筏津裁判長のこと/政治の放置、限界/今日は全国7つの裁判所で

★ 2013年3月26日ブログ⇒ ◆16訴訟で判決 違憲14件、合憲ゼロ/一票の格差/「最高裁は果断であれ」(東京新聞社説)

★ 2013年4月6日ブログ⇒ ◆昨日の毎日新聞(夕刊)「特集ワイド」/私のコメント関連が50行以上の記事に、写真付き

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●平成25年11月20日 最高裁判所大法廷 判決 / 広島高等裁判所の事件

★ 広島高等裁判所 平成25(行ツ)226 選挙無効請求事件 の 概要

平成25(行ツ)226 選挙無効請求事件

平成25年11月20日 最高裁判所大法廷 判決 破棄自判 広島高等裁判所

事件番号 平成25(行ツ)226

事件名 選挙無効請求事件

裁判年月日 平成25年11月20日

法廷名 最高裁判所大法廷

裁判種別 判決 結果 破棄自判

原審裁判所名 広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号 平成24(行ケ)1

原審裁判年月日 平成25年03月26日

判示事項 裁判要旨 平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時において,

公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,別表第1の定める

衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に

憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,

憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,

上記各規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない

★ 大法廷判決の全文 / 広島高等裁判所 平成25(行ツ)226 選挙無効請求事件

平成25年(行ツ)第226号 選挙無効請求事件

平成25年11月20日 大法廷判決

主 文

原判決を破棄する。

被上告人の請求を棄却する。

訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

理 由

・・・・・

(7ページ)

このような状況において本件選挙区割りの下で施行された本件選挙について,本

件区割規定が憲法に違反するとして各選挙区における選挙を無効とすることを求め

る選挙無効訴訟が8高等裁判所及び6高等裁判所支部に提起され,平成25年3月

6日から同年4月11日までの間に,本件の原判決を含む17件の判決が言い渡さ

れた。そのうち,2件の判決においては,平成23年大法廷判決において憲法の投

票価値の平等の要求に反する状態に至っているとされた本件選挙区割りにつき,憲

法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,本件区割規

定は憲法の規定に違反するに至っているとはいえないとされ,その余の判決におい

ては,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとして,本件区

割規定は憲法の規定に違反するに至っているなどとされた。

・・・

(15ページ)

以上に鑑みると,本件選挙自体は,衆議院解散に伴い前回の平成21年選挙と同

様の選挙区割りの下で行われ,平成21年選挙より最大較差も拡大していたところ

ではあるが,本件選挙までに,1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項の規

定が削除され,かつ,全国の選挙区間の人口較差を2倍未満に収めることを可能と

する定数配分と区割り改定の枠組みが定められており,前記アにおいて述べた司法

権と立法権との関係を踏まえ,前記のような考慮すべき諸事情に照らすと,国会に

おける是正の実現に向けた取組が平成23年大法廷判決の趣旨を踏まえた立法裁量

権の行使として相当なものでなかったということはできず,本件において憲法上要

求される合理的期間を徒過したものと断ずることはできない。

(4) 以上のとおりであって,本件選挙時において,本件区割規定の定める本件

選挙区割りは,前回の平成21年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反

する状態にあったものではあるが,憲法上要求される合理的期間内における是正が

されなかったとはいえず,本件区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反す

るものということはできない。

投票価値の平等は憲法上の要請であり,1人別枠方式の構造的な問題は最終的に

解決されているとはいえないことは前記のとおりであって,国会においては,今後

も,新区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続け

られていく必要があるというべきである。

(16ページ)

4 以上と異なる原審の判断には,憲法の解釈,適用を誤った違法がある。論旨

は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,

被上告人の請求は理由がないから,これを棄却することとする。

よって,裁判官大谷剛彦,同大橋正春,同木内道祥の各反対意見があるほか,裁

判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官鬼丸かおるの意見が

ある。

裁判官鬼丸かおるの意見は,次のとおりである。

私は,多数意見の結論に賛同するものであるが,投票価値の平等及び国会の立法

裁量に関する考え方につき,多数意見と異にする部分があるので,以下に私見を述

べる。

・・・・・・(略)・・・

|

●平成25年11月20日 最高裁判所大法廷 判決 / 東京高等裁判所の事件

★ 東京高等裁判所 平成25(行ツ)209 選挙無効請求事件 の 概要

原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成24(行ケ)26

原審裁判年月日 平成25年03月26日

判示事項 裁判要旨 平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時において,

公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,別表第1の定める

衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,

前回の平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,

憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,

上記各規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない

事件番号 平成25(行ツ)209

事件名 選挙無効請求事件

裁判年月日 平成25年11月20日

法廷名 最高裁判所大法廷

裁判種別 判決

結果 破棄自判

★ 大法廷判決の全文 / 東京高等裁判所 平成25(行ツ)209 選挙無効請求事件

平成25年(行ツ)第209号,第210号,第211号 選挙無効請求事件 平成25年11月20日 大法廷判決

主 文

1 原審被告らの各上告に基づき,原判決を次のとおり変更する。

原審原告らの請求をいずれも棄却する。

2 原審原告らの上告を棄却する。

3 訴訟の総費用は原審原告らの負担とする。

理 由

・・・・

(15ページ)

(4) 以上のとおりであって,本件選挙時において,本件区割規定の定める本件

選挙区割りは,前回の平成21年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反

する状態にあったものではあるが,憲法上要求される合理的期間内における是正が

されなかったとはいえず,本件区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反す

るものということはできない。

・・・・

以上の次第で,原審被告らの各上告に基づき,原判決を変更して,原審原告らの

請求をいずれも棄却するとともに,原審原告らの上告を棄却することとする。

(17ページ)

よって,判示3について裁判官大谷剛彦,同大橋正春,同木内道祥の各反対意見

があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,判示3につ

いて裁判官鬼丸かおるの意見がある。

裁判官鬼丸かおるの意見は,次のとおりである。

・・・・・

|

●1票の格差:昨年衆院選「違憲状態」、最高裁判決 選挙、無効は棄却 0増5減は「前進」

毎日新聞 2013年11月21日

◇高裁段階から後退

「1票の格差」が最大2・43倍だった2012年12月の衆院選を巡り、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた16件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は20日、「投票価値の平等に反する状態だった」と述べ、小選挙区の区割りを「違憲状態」と判断した。一方で「段階的に見直しを重ねて是正することも国会の裁量だ」と指摘し、請求は棄却した。選挙無効を含む14件の違憲判決が出た高裁段階と比べ、国会に対する厳しい姿勢は後退し、違憲の一歩手前でとどめた。

大法廷は11年3月、最大格差が2・30倍だった09年選挙を違憲状態とした上で、47都道府県に1議席ずつ割り振って残りを人口比で配分する「1人別枠方式」の廃止を求めた。12年11月の衆院解散直前に同方式を廃止し、小選挙区を「0増5減」する選挙制度改革関連法が成立したが、区割りが間に合わず、格差が拡大したまま選挙が行われた。一方で、今年6月に決まった新区割りでは、格差は1・998倍(10年国勢調査の人口ベース)となり、法律(衆院選挙区画定審議会設置法)で求められる「2倍未満」となった。

大法廷はこうした経緯について「選挙前に是正の実現に向けた一定の前進と言える法改正が成立した」と評価。「今後、格差2倍以上の選挙区が増える可能性が高く、1人別枠方式の構造的問題が最終的に解決したとは言えないが、段階的に見直しを重ねることも許容される」と述べ、国会の幅広い裁量権を認めた。

さらに、大法廷は「違憲」か「違憲状態」かを分ける「是正に必要と認められる期間(合理的期間)を経過したか否か」の判断指針に初めて言及。「期間の長短だけでなく、是正措置の内容や検討事項などの事情を総合考慮すべきだ」と指摘し、昨年の衆院選時点で合理的期間を過ぎていたとは言えないとした。

違憲状態と結論づけたのは竹崎裁判長ら11人。大谷剛彦裁判官ら3人は「選挙無効とはしないが違憲だ」と反対意見を述べた。関連法の国会審議の際に内閣法制局長官だった山本庸幸(つねゆき)裁判官は審理に加わらなかった。【和田武士】

◇厳粛に受け止める−−安倍首相

安倍晋三首相は20日、昨年12月の衆院選を違憲状態とした最高裁の判断を受け「判決を厳粛に受け止めている。これから判決内容を精査していきたいと思っている」と述べた。首相官邸で記者団の質問に答えた。【水脇友輔】

==============

■ことば

◇違憲状態

選挙区間の「1票の格差」を巡る訴訟で、最高裁は(1)「法の下の平等」を定める憲法に照らして格差が著しく不平等と言えるか(2)不平等を是正するために必要と認められる期間(合理的期間)を経過しているか−−の2段階で違憲性を判断してきた。格差が著しく不平等な状況が「違憲状態」で、合理的期間内に是正されなければ「違憲」とされる。

●【一票の格差】「一定の前進」評価も…3裁判官が「違憲」指摘

産経 2013.11.20 21:29

昨年12月の衆院選をめぐる最高裁判決は、格差是正に向けた国会の取り組みの“質”を重視。「一票」の重みに格差があったことを認めつつも、解散当日に駆け込み的に成立した緊急是正法を「一定の前進」と評価し、現行制度で初となる「違憲」判断までは踏み込まなかった。

ただ、最高裁裁判官3人が「違憲」と指摘するなど、国会の姿勢への疑問も残る。次期選挙を見据えた選挙制度改革が急務となりそうだ。

判決は従来の「一票の格差」訴訟と同様、(1)著しい不平等状態にあるか(2)是正のための合理的期間を経過したか-の2段階で判断。昨年の選挙は、最高裁が平成23年に「違憲状態」と指摘した区割りのまま行われたため、事実上の争点は(2)で、23年判決から選挙までの約1年9カ月間が「合理的期間」にあたる。

この点の判断にあたり、最高裁は今回の判決である判断基準を示している。

判断にあたっては、合理的期間の長短だけでなく、是正のために採るべき措置の内容▽そのために検討を要する事項▽実際に必要となる手続きや作業等の諸般の事情-を総合考慮するとしている。

つまり、努力の中身に着目するということで「司法判断の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当」と言えれば、「違憲状態」にとどまるというものだ。

今回は、(1)解散当日に緊急是正法が成立したこと(2)選挙後とはいえ議員の本来の任期(8月)までに区割り改定法が成立したことが「努力」と評価された。

ただ、この点について裁判官の意見は割れている。

大橋正春裁判官は「23年判決直後から真摯(しんし)な努力をしていれば、約1年9カ月の間に区割り規定を改正することは可能だった」として「違憲」と主張。木内道祥裁判官は「選挙は違憲で、今後の国会の動向いかんでは選挙無効がありえないではない」と言及した。

慶応大の曽根泰教教授は「合意形成の難しさに配慮するなど、国会に対して甘いという印象も受ける」と指摘。「政治家が努力している姿を見せれば違憲にはならない、と解釈される可能性もある」と懸念する。

●衆院選「違憲状態」も「有効」 判決に議員らは…

テレ朝 (11/20 17:57)

去年、行われた総選挙の「1票の格差」を巡って、最高裁は違憲状態と判断しました。永田町の反応はどうだったのでしょうか。

(政治部・安西陽太記者報告)

前回、大勝した安倍政権としては、選挙が有効と認定されたことに安堵感(あんどかん)が広がっています。

自民党・石破幹事長:「司法と立法との関係というものに、よく配慮した判決であり、私どもは、その意図をさらに強く受け止めて、これから先、さらなる是正に向けて前進していかなければいけない」

最高裁の判決では、違憲状態と判断したものの、0増5減などの取り組みを一定の前進と評価しています。

しかし、都道府県の人口に関係なく、あらかじめ1議席を割り当てる「1人別枠方式」については、0増5減の法律のなかで解決済みという位置づけですが、事実上、その制度が残っているため、構造的な問題が最終的に解決されているとはいえないと厳しい判断が下されました。

与野党間では、1年以上、定数削減も含めた抜本改革の議論をしていますが、全く折り合っていません。国会はいつ、重い腰を上げるのか。安堵感に浸っている余裕はありません。

●是正に熱意薄い政府・与党 野党は依然バラバラ

産経 2013.11.21 00:48

昨年12月の衆院選を「違憲状態」とした最高裁の判決を受け、安倍晋三首相は20日、官邸で記者団に「判決を厳粛に受け止めている。これから判決内容を精査したい」と語った。ただ判決が、直ちに選挙制度改革を必要とする「違憲」とならなかったことで政府・与党の制度改正に向けた熱意は薄い。抜本改革を叫ぶ野党も具体案はバラバラのままで、実現に向けた戦略を欠いているのが実情だ。(小田博士、村上智博)

「読めば読むほど味の出る良い判決だ」

自民党の細田博之幹事長代行は20日夕、党本部で記者団に笑みを浮かべた。

最高裁は「投票価値が合理的期間内に是正されなかったとはいえない」と判断。選挙区定数を「0増5減」させる緊急是正法などの国会側の取り組みに一定の評価を下したからだ。

細田氏は得意顔で「憲法違反ではないが、一票の格差が2倍を超えないように注意しろということだ」と判決文を解説する余裕を見せた。

与党側は「予想した通りだ」(自民党幹部)、「思ったより穏当だった」(公明党幹部)などと安堵(あんど)の表情を見せる。最高裁判決が選挙区定数「0増5減」の改革を否定する「違憲」となった場合には、早急に与野党協議を始め、抜本改革の成案を得なければならなかったためだ。

これに対し、野党側は選挙制度改革の実現に向け攻勢を強める考えだ。民主党の岡田克也政治改革・国会改革推進本部長は20日、「最高裁の注文を真摯(しんし)に受け止め、一票の価値の平等化をはかる」とし、選挙区区割りの全面的な見直しを主張した。

とはいえ、野党の足並みはそろっていない。民主党は10月以降、他の野党を差し置く形で、自公両党と3党協議を進めている。日本維新の会などからは「立法府全体で議論すべきだ」(松野頼久国会議員団幹事長)と民主党への不快感が漏れる。改革の具体案でも、民主党や維新の会が現行制度をベースとした定数削減を求める一方、みんなの党や共産党は小選挙区制廃止を求めている。

制度改革実現の転機となりうるのは来年4月の消費税増税だ。「国会議員の身を切る改革」として定数削減を求める世論が巻き起こる可能性もある。そもそも、首相は衆院解散が決まった昨年11月の党首討論で定数削減を約束している。

今後の政治日程では、平成28年7月の衆参ダブル選挙が予想されている。現行制度をベースに改革する場合でも、選挙区定数を削減するのであれば、さらなる区割り改定作業は必要だ。その後の周知期間などを踏まえると、遅くとも1年前となる27年夏頃には法改正をしなければならない。

自民、公明、民主の3党は22日に今後の対応を協議する。ただ、判決に対する受け止め方は各党の思惑を反映して大きく割れており、議論が進展する兆しはない。

「第三者か、しかるべきところに任せる決断をしない限り、決着はつかない」。伊吹文明衆院議長は20日の記者会見で、各党の党利党略にこうくぎを刺した。

●「大幅後退」「がっかり」=弁護士グループ、落胆の色—衆院選無効訴訟

うおる 2013年 11月 20日 21:30

「大幅後退だ」。2012年衆院選を違憲状態とした最高裁判決を受け、原告の二つの弁護士グループが相次いで記者会見し、一様に落胆の表情を浮かべた。

「がっかり。また繰り返したなというのが本音」。長年にわたり選挙無効訴訟に関わってきた山口邦明弁護士は第一声でそう話し、肩を落とした。無効を含め14の高裁判決が「違憲」と判断したのに、最高裁が違憲状態にとどめたことに「大変遺憾」といら立ちを見せ、「格差是正に向け前に進んできているとの実感があったが、あの流れは止まったのか。さらに一歩進むと期待していたのに」と憤った。

戦後初の違憲無効判決が出た広島高裁での訴訟で、原告だった金尾哲也弁護士は「またもや国会の違憲行為を追認した。絶望的な気持ちにならざるを得ない」と厳しく批判。

28日以降、全国14の高裁・支部で判決が言い渡される7月参院選の1票格差訴訟に触れ、「悪い影響を残すことになった」と危惧した。

[時事通信社]

●1票の格差:昨年衆院選「違憲状態」 最高裁判決 識者の話

毎日新聞 2013年11月21日

◇0増5減お墨付き−−曽根泰教・慶応大教授(政治学)の話

立法府の合意形成の難しさなど政治事情を考慮しすぎ、切れ味の鈍い判決になった。司法は一貫して投票価値の平等を重視しているのに、この判決では「0増5減」による新しい区割りが決まった現状を「違憲状態を脱した」とお墨付きを与えてしまう。これでは政治家が危機意識を持たない。無効判決は現実的でないにしても、格差是正に向けた立法への強いメッセージが盛り込まれるべきだった。

◇国会への温情判決−−元最高裁判事の福田博弁護士の話

国会に対する温情判決だ。国会議員は今の選挙制度で当選した利益者代表であって、投票価値の平等を実現する自浄作用はない。国会が自ら判断できないから訴訟になっているのに、司法は正面から向き合わなかった。この問題で国会の裁量権を司法が許している限り、民主主義は著しく損なわれたままになる。憲法違反と言い切った上で、国政への混乱が大きすぎるから無効とはしないと言えば良かった。

◇久々怒りふつふつ−−作家の高村薫さんの話

久しぶりにふつふつと頭にきた。最高裁が2011年3月に、(09年の衆院選を)「違憲状態」と判断してから、国会が1票の格差是正に向けて努力してきたとはとても思えない。小選挙区の定数を「0増5減」し、十分だと開き直っている感さえあった。違憲判断が当然なのに、最高裁はなぜ政治を擁護するのか。選挙制度の根幹に関わる問題であり、私たち有権者はもっと神経をとがらせるべきだ。

●衆院選「違憲判決を」=泉・元最高裁判事

時事(2013/11/17-15:01)

2012年衆院選をめぐる1票の格差訴訟の最高裁判決を前に、元最高裁判事の泉徳治弁護士は取材に応じ、「選挙の不平等を是正するための合理的期間が過ぎていないとは言い難い。違憲判決を出すべきだ」と述べた。

泉元判事は、最高裁が11年の判決で廃止を求めた、各都道府県にあらかじめ1議席ずつ割り振る「1人別枠方式」に言及。「1人別枠方式が駄目ということは、人口に比例した定数配分をしなければいけないということだ」とし、「そのためには21増21減が必要で、0増5減では不十分だ」と話した。

一方で、「どこまで是正すべきかを最高裁が言って来なかったから、少しずつしか是正されていない。この点は最高裁も反省すべきだ」と指摘。「判決理由の中で、『1人別枠方式を廃止し、人口比例配分をしなければ違憲』と書くべきだ」と注文を付けた。

違憲状態とされる可能性については、「人口比例配分が実現する見通しが立っているならあり得るが、党の利害が対立して動きが遅く、道筋は見えてこない」と国会の対応を批判した上で、「これで違憲状態と判断したら、前の判決との整合性が保てず、最高裁の威信に関わる」との見方を示した。

| Trackback ( )

|

特定秘密保護法案の国会の裏協議の話が毎日報道されている。

どちらも宣伝と心得ているらしい。

そんなことを強く感じた、昨日のみんなの党の合意宣言。

何の意味もないことを、「合意」と宣伝する渡辺代表の姿勢にあきれる。

ともかく、多数を得た自民党は、特定秘密保護法案を強硬に、かつ、自在に進める。

もちろん、世論は慎重意見もしくは批判的。

例えば、「『慎重審議求める』7割超 世論調査で秘密保護法案」(テレ朝)。

強行突破すれば、法律の成立は可能だけど、自民は協調的にする作戦をとっている。

その理由について、時事通信は次のようにまとめる。、

★ 「世論やメディアの法案に対する根強い批判を踏まえ、丁寧な取り運びを印象付ける狙いのようだ」

★「幅広い合意を目指す理由は他にもある。与党は今国会会期末の12月6日までに、安倍政権の成長戦略に欠かせない国家戦略特区法案や産業競争力強化法案などの重要法案を確実に成立させたい考え。野党を硬化させ、国会の混乱を招かないためにも、特定秘密保護法案の採決を強行する事態は極力避けたい」

ということは、特区法案など今後の審議の方向も暗に示しているのか、両者。

みんなの党は、もともと、「秘密保護法」には好意的だったのか。

さらに時事通信は・・・

★ 《みんなの党は19日、与党が先に示した(1)首相が特定秘密の指定、解除の基準案を作成(2)首相が必要に応じ、閣僚らに説明や改善を求めることができる-などの修正案を了承。

しかし、行政トップである首相を「第三者」と呼ぶことは無理があり、自民党内からも「賛同しかねる」(幹部)と疑問を呈する声が上がる。

膨大な件数になるとみられる特定秘密を首相が個別にチェックするのも事実上不可能。

首相の関与は形式的にならざるをえず、政府関係者も「実質は原案と変わっていない」と認める。》

毎日の社説も簡潔にまとめている。

★ 《首相が特定秘密の指定、解除などの基準を作成して閣議決定し、「行政機関の長」に秘密の指定について指揮監督したり、必要に応じて資料の提出を求めたりする権限を持つという内容だ。第三者的な観点から首相のチェックを働かすと、みんなの党は説明する。

だが、条文上、「政府」となっている基準を決める主体を「首相」に変えるに過ぎない。

そもそも政府のトップである首相が第三者であるはずもない。修正の名に値しない。

国会での議論は不十分だ。採決を急ぐべきではない。

首相が膨大な量の特定秘密を個々にチェックするのは現実には不可能だ。

修正案によっても、行政側の裁量で秘密指定が行われる根幹は変わらない。

首相が「行政機関の長」を指揮監督するのは当たり前で、条文に明記するまでもない。》

思惑と談合の国会、というしかないか。

いずれにしても、今日20日は、最高裁判所が昨年の衆議院選挙の違憲性についての判決を出す日。

注目。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●非難噴出! みんなの党「秘密保護法」ドタン場で裏切り合意

日刊 ゲンダイ 2013年11月19日

みんなの党の裏切りで、国家機密を漏洩した公務員に厳罰を科す「特定秘密保護法案」の成立に自民党が突き進んでいる。

19日午前の衆院国家安全保障特別委員会の質疑で民主党の辻元清美氏は、秘密対象を外国政府との共有情報に限定する党の対案を出し、政府との対立姿勢を強調。日本維新も「30年後の全面公開」「範囲を防衛に限る」、秘密指定を監査する「第三者機関」の設置で譲らず、与党が修正案をのまなければ、「席を立つのも選択肢のひとつだ」との強硬論も出ている。

共同代表の橋下徹大阪市長も「第三者機関は絶対に必要。みんなの党の修正案では不十分だ」と市役所で記者団に答えた。

しかし、与党は18日、みんなが要求した特定秘密を指定する際に首相の同意を義務付けるなどの修正案に同意。これだけで、みんなの党の山内康一国会対策委員長は「誠意ある回答だった。趣旨をおおむね認めてもらった」と喜んでいたから開いた口が塞がらない。与党は首相の関与を形式的に明記するだけで、実務を各省庁が担う実態はほとんど変わらない。みんなは19日午前の政調部門会議で与党との修正協議を執行部に一任してしまった。

野党の強硬な反対があっても、公明党とみんなをすでに抱きこんだ自民党は、これで仕事は終わったと言わんばかり。「野党をひとつ抱き込んだことでもう十分」と、民主と維新の修正案に応じる考えはなく、21日にも衆院特別委員会で法案を可決し、今週中の22日にも衆院通過を目指す。

19日午前の党本部前には、みんなの裏切り行為を知った市民団体「秘密保護法を考える市民の会」の有志が集まり、「知ろうとするだけで犯罪」などのプラカードを掲げて抗議。「みんなの党のみんなとは誰のことか」「一人一人の議員はどう思っているのか」などとシュプレヒコールを上げた。

●秘密指定の検証 形だけ 首相が「第三者」的関与

東京 2013年11月19日

みんなの党は十九日昼の役員会で、国家機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案について、与党が示した修正案を了承した。修正案は、政府の意のままの秘密指定を防ぐ第三者機関の設置は盛らず、「首相の『第三者機関的関与』で恣意(しい)的運用を排除し、指揮監督権を明記」としたが、首相は政府代表そのもので「第三者」ではなく、すでに「指揮監督権」もある。三党で合意した恣意性の検証は形式的なものにすぎない。 みんなの党は十九日昼の役員会で、国家機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案について、与党が示した修正案を了承した。修正案は、政府の意のままの秘密指定を防ぐ第三者機関の設置は盛らず、「首相の『第三者機関的関与』で恣意(しい)的運用を排除し、指揮監督権を明記」としたが、首相は政府代表そのもので「第三者」ではなく、すでに「指揮監督権」もある。三党で合意した恣意性の検証は形式的なものにすぎない。

みんなの党は役員会の前に部門会議を開き、修正案について協議。出席者から「議論は拙速で今、決めるべきではない」などの異論が出たが、渡辺喜美代表が「われわれの主張がかなり認められた」と強調。最終的に役員会に一任した。

一方、自民、公明の与党と日本維新の会の法案実務者が同日昼、国会内で会談。与党は法案の付則に「第三者機関の設置の検討」を盛り込むことを伝え、維新も受け入れた。維新が求める最長三十年での秘密指定の全面解除に関しては、与党側は指定期間を延長できるケースを法案に例示することを検討する考えを伝えた。

民主党は「次の内閣」会合で、対案の「特別安全保障秘密適正管理法案」を決め、衆院に提出した。与党が修正に応じなければ、政府案には反対する方針だ。

管理法案では特定秘密の指定対象を「外交と国際テロに関する必要最小限の情報」に限定、公務員らへの罰則も政府案の最高懲役十年以下から五年以下に引き下げる。秘密指定の基準を定めて適正か調査する「情報適正管理委員会」設置法案なども衆院に提出した。

新党改革も法施行から三年後の制度見直しを付則に盛り込む修正案を与党に提出した。

(東京新聞)

●秘密保護法案:修正合意に抗議 市民がみんなの党前で集会

毎日新聞 2013年11月19日

特定秘密保護法案の修正協議で自民、公明両党とみんなの党が大筋合意したことに抗議しようと、市民有志らでつくる「秘密保護法を考える市民の会」が19日朝、東京都千代田区のみんなの党本部前で、廃案を求める緊急アピールを行った。

同会のメンバー約30人が午前8時から約1時間にわたり「何が機密かひみつ」「知ろうとするだけで犯罪」などと記したプラカードやチラシを掲げ抗議。交代でマイクを握り「世論調査では国民の8〜9割が法案に不安を抱いているのになぜ急ぐのか」「一人一人の議員は本当はどう思っているんだ」などと訴えた。

メンバーの一人である専門学校講師、阪上武さん(49)は「みんなの党のみんなとは誰のことか。官僚支配の打破からスタートしたはずなのに、賛成するのは矛盾している」と話した。【小泉大士】

●特定秘密の期間「最長60年」 与党、維新に提示

日経 2013/11/20 0:59

自民、公明両党は19日、機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案を巡り、日本維新の会との修正協議を続けた。自公両党は漏洩を禁じる「特定秘密」の指定期間について、「最長60年」とする新たな案を示した。ただ武器や暗号など例外7項目に関しては60年を超えても開示の対象外とした。維新は「例外範囲が広すぎる」と拒否。20日に再協議する。

特定秘密の指定期間を巡っては「原則30年」とする自公案に対し、維新は「永遠に秘密が解除されない可能性がある」として30年後に例外なく開示するよう求めた。しかし、自公両党は「原則30年」は譲らず、30年を超えて秘密とする必要がある場合は内閣の承認を得て延長し、最長60年で全面開示する新たな案を提示した。

ただ、自公両党は例外として(1)武器、弾薬など防衛に関するもの(2)暗号(3)外国政府や国際機関から60年を超えて秘密指定することを条件に提供された情報――など7項目を挙げた。60年たっても全面開示とならない可能性を残している。

自公両党と維新は、特定秘密の指定の妥当性をチェックする第三者機関の設置検討では一致した。維新は特定秘密の範囲を防衛分野などに限定することや、秘密を指定できる行政機関の長を内閣官房と外務・防衛両省などに絞る修正を求めたが自公は難色を示した。

一方、自公両党は19日、みんなの党と正式合意し、対案を国会に提出した民主党とも協議した。維新などとの協議を継続することで、週内を目指していた衆院通過は来週以降となる公算が大きい。

●維新取り込みに全力=「丁寧な国会運営」演出-与党・秘密保護法案

時事 (2013/11/19-22:29)

特定秘密保護法案の修正協議で、与党は19日、みんなの党との合意にこぎ着けたのに続き、日本維新の会の取り込みに全力を挙げた。同法案について22日の衆院通過を目指していたが、ここへきて週内にこだわらない方針に転換。世論やメディアの法案に対する根強い批判を踏まえ、丁寧な取り運びを印象付ける狙いのようだ。

「衆院第3党の維新を取り込むことは非常に大事だ」。与党幹部は19日、維新との修正協議の意義を明快に語った。

与党は19日の維新との協議で、同党が求めていた第三者機関の設置について「検討する」と法案付則に盛り込むことで合意。独自の修正案の「丸のみ」を迫っていた維新と歩み寄った。「協議妥結に向け一歩前進だ」。与党幹部は、維新との最終的な修正合意に執念を見せている。

こうした中、自民党は同法案を審議する衆院国家安全保障特別委員会理事会で、地方公聴会の22日開催を提案した。週内に衆院を通過させても、参院では25日に安倍晋三首相が出席して決算委員会が開かれる方向で、本会議の定例日の関係上、審議入りは早くても27日。こうした事情から、与党は衆院通過を週明けの26日、参院審議入りを27日にそれぞれ遅らせてでも、時間をかけて野党の理解を求めた方が得策と判断しているようだ。

幅広い合意を目指す理由は他にもある。与党は今国会会期末の12月6日までに、安倍政権の成長戦略に欠かせない国家戦略特区法案や産業競争力強化法案などの重要法案を確実に成立させたい考え。野党を硬化させ、国会の混乱を招かないためにも、特定秘密保護法案の採決を強行する事態は極力避けたいところだ。

与党は法案そのものに反対論が強い民主党との合意も視野に入れる。「みんなと維新の協力だけでは参院審議は回らない」(自民党幹部)との見方からだ。同趣旨の法案が民主党政権下で検討されていたことを踏まえ、民主党との合意の可能性も粘り強く探る構えだ。

●「慎重審議求める」7割超 世論調査で秘密保護法案

テレ朝 (11/18 11:48)

ANNの世論調査で、秘密保護法案について、「支持する」が38%、「支持しない」が32%となりました。ただ、慎重に審議するよう求める声が7割を超えています。

調査は16日、17日の2日間行われました。まず、安倍内閣の支持率は前回の調査と比べてほぼ横ばいで54.6%でした。秘密保護法案については、「支持する」が38%、「支持しない」が32%となっています。また、3割の人が「分からない・答えない」としています。ただ、法案が成立すれば、「知る権利が損なわれる」と答えた人が半数を超えているほか、今の国会での成立を求める人は8%で、慎重審議を求める声が74%となっています。

一方、小泉元総理大臣の「原発即ゼロ」については、「支持する」が「支持しない」を上回っています。

●与党、根幹譲らず=恣意的運用なお懸念-秘密保護法案

時事 (2013/11/19-22:16)

特定秘密保護法案の修正協議で、自民、公明両党と日本維新の会は19日、政府による恣意(しい)的な秘密指定を防ぐための第三者機関の「設置検討」を法案の付則に盛り込むことで一致した。ただ、チェック対象はあくまで指定基準の妥当性。与党は法案の根幹部分は譲っておらず、国民の「知る権利」が制約されるとの懸念は依然として残る。

野党が法案で問題だと批判しているのは、行政外部の第三者が特定秘密の妥当性をチェックできないことだ。行政機関の判断で秘密指定の対象が拡大する可能性が否めないためで、維新は「独立した公正な立場で検証し、監察する新たな機関設置」を強く要求してきた。

政府側はこれまで第三者機関を設置すれば「機密漏えいのリスクが高まる」として慎重姿勢を崩さなかった。官邸筋は「第三者に秘密は触れさせられない」と明言。修正案に基づいて第三者機関が設置された場合でも、監視の実効性に疑問符が付く。

一方、みんなの党は19日、与党が先に示した(1)首相が特定秘密の指定、解除の基準案を作成(2)首相が必要に応じ、閣僚らに説明や改善を求めることができる-などの修正案を了承。安倍晋三首相が16日に「第三者的な仕組み」の重要性に言及したことを受け、与党側は修正の意義を「首相の第三者機関的観点からの関与を明確にした」と強調している。

しかし、行政トップである首相を「第三者」と呼ぶことは無理があり、自民党内からも「賛同しかねる」(幹部)と疑問を呈する声が上がる。膨大な件数になるとみられる特定秘密を首相が個別にチェックするのも事実上不可能。首相の関与は形式的にならざるをえず、政府関係者も「実質は原案と変わっていない」と認める。

また、維新は30年後に全ての特定秘密を公開することにこだわり、橋下徹共同代表は19日、記者団に「情報は原則公開だ」と重ねて強調した。与党は、秘密の指定期間を「60年を超えることができない」とする新たな案を提示したが、情報源に関する秘密など例外もある。60年があまりに長期間のため、「事実上の非公開に等しい」との批判が出そうだ。

●第三者機関検討で維新と合意=衆院通過、来週の公算—秘密保護法案

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2013年 11月 19日 22:44 JST

自民、公明両党は19日、機密を漏えいした公務員らへの罰則を強める特定秘密保護法案について、日本維新の会と修正協議を続行し、特定秘密の基準の妥当性をチェックする第三者機関の設置検討を法案の付則に盛り込むことで合意した。与党が維新の提案を一部受け入れた。与党は維新、民主両党との修正合意を探っており、週内の衆院通過は来週にずれ込む公算が大きくなった。

与党は、みんなの党に続き、維新とも法案修正で合意し採決環境を整えたい考えだが、維新は「譲れない点がまだある」(実務者)と一段の譲歩を求めており、修正合意に至るかは見通せない。

維新との修正協議で、与党は特定秘密の指定期間を「原則30年以内」とした上で、防衛装備や暗号、情報源に関する秘密などを除いて「60年を超えることができない」とする新たな提案を行った。これに対し、維新側は例外対象をさらに限定するよう求め、与党が再検討することになった。20日に引き続き協議する。

与党側はこの後、19日に対案を提出した民主党から、対案の内容について説明を受けた。与党と民主党は20日に修正が可能かどうか話し合う。

一方、与野党は19日の衆院国家安全保障特別委員会理事会で、秘密保護法案の扱いを協議。自民党は22日の地方公聴会開催を提案した。実施されれば、週内に衆院本会議で採決するのは事実上困難となる。公明党幹部は19日、「公聴会をやれば(衆院通過は)週明けになる」との見方を示した。

みんなの党は19日、修正案を了承したことを与党側に伝達した。修正は、(1)首相が特定秘密の指定・解除の統一基準を作成する(2)首相の指揮監督権を明記し、秘密指定について説明を求め、改善の指示ができる—ことが柱で、みんなは修正案に賛成する。[時事通信社]

●社説:秘密保護法案を問う 与党・みんな合意

毎日新聞 2013年11月20日

◇まるで修正に値しない

特定秘密保護法案について、与党の自民、公明両党とみんなの党が、修正で合意した。首相が特定秘密の指定、解除などの基準を作成して閣議決定し、「行政機関の長」に秘密の指定について指揮監督したり、必要に応じて資料の提出を求めたりする権限を持つという内容だ。第三者的な観点から首相のチェックを働かすと、みんなの党は説明する。

だが、条文上、「政府」となっている基準を決める主体を「首相」に変えるに過ぎない。そもそも政府のトップである首相が第三者であるはずもない。修正の名に値しない。

国会での議論は不十分だ。採決を急ぐべきではない。

首相が膨大な量の特定秘密を個々にチェックするのは現実には不可能だ。修正案によっても、行政側の裁量で秘密指定が行われる根幹は変わらない。首相が「行政機関の長」を指揮監督するのは当たり前で、条文に明記するまでもない。

また、秘密指定の実施状況について、政府が毎年、国会へ報告し公表する規定も条文に盛り込むという。だが、個々の秘密指定の中身を国会がチェックできる仕組みではない。行政監視という国会の役割を担保する内容とはほど遠い。

国会審議で指摘された問題点に応える内容になっておらず、法案の本質は何ら変わらない。

与党は、日本維新の会との協議で、秘密の指定を恣意(しい)的にさせないよう第三者機関の設置検討を法案の付則に盛り込む考え方も示した。だが、このこと自体、本気で設置を目指しているのか甚だ疑問だ。

一方、民主党は、特定秘密の範囲を外交や国際テロに限定し、さらに指定の是非をチェックする独立性の高い第三者機関の設置などを柱とする対案を衆院に提出した。

公文書管理法や情報公開法の改正も併せて行い、特定秘密は原則30年で公開とする。延長する場合は、第三者機関の承認を必要とする。また、秘密を漏らした公務員への罰則も、政府案の最高懲役10年から懲役5年に引き下げる。

現行法の枠内で一定の秘密保全がされている現状に照らせば、民主党案もさらに精査が必要だ。ただし、国民の知る権利を大きく侵害する恐れのある政府案に比べ、懸念材料が少ない内容に改善されているのは確かだ。

政府案の概要公表は9月になってからだ。民主党案の提出が遅いとの批判は当たらない。民主党案を吟味もせず、政府案を強引に採決することは許されない。

| Trackback ( )

|

東京電力の福島第1原発「4号機」で使用済み核燃料プールに保管されている燃料の取り出しが昨日18日から始まった。

プールには「使用済み燃料」と「未使用の燃料」の合計1533体が保管されており、まず取り扱いやすい「未使用燃料」から取り出す。

東電は、その前の13日に、4号機建屋の核燃料のうち「3体に折れ曲がりなどの損傷がある」と発表した。

「取り出す順番を後回しにするのでスケジュールに大きな影響はない」とも。

要は、どう移動させることができるか不明なので、今後検討する、という話。

しかも、この損傷は、ずっと以前から分かっていたけど、公表していなかった。

東電は、「国への報告は随時してきた」と国に責任転嫁するような弁明。

さらに、15日になって、「1号機」では全体の4分の1にあたる70体が、「2号機」では3体、「3号機」では4体の計80体が震災前から破損していたと報道された(河北新報)。

★ 「損傷燃料が1号機に集中している理由について、東電は『1号機は当社で最も古い原発で、燃料棒の製造時、品質管理に問題があり粗悪品が多かったと聞いている。2号機以降は燃料棒の改良が進み、品質は改善した』と説明した。」(河北新報)。

そもそも、1~3号機は4号機よりも原子炉建屋の汚染状況が厳しく、燃料の取り出しの準備作業は遅れている。

こう見てくると、日本の他の原発ではどうなの???と懸念が出るのは当然。

だから、ブログ末に、日本の原発の運転開始年の一覧を整理したページにリンクし、初期の原発と福島との年次を図として残しておく。

なお、今日は、ここの議会の議会運営委員会の会議がある。

人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●福島のニュース 福島第1原発1号機 燃料震災前破損70体 全体の4分の1

河北新報 2013年11月16日

福島第1原発1号機の使用済み燃料プール内にある燃料棒70体が東日本大震災前から損傷していたことが15日、分かった。

プール内に保管されている使用済み燃料292体の4分の1に相当する。損傷した燃料棒を取り出す技術は確立しておらず、2017年にも始まる1号機の燃料取り出し計画や廃炉作業への影響が懸念される。

東京電力は、15日まで事実関係を公表してこなかった。同社は「国への報告は随時してきた」と説明している。

東電によると70体の燃料棒は、小さな穴が空いて放射性物質が漏れ出すなどトラブルが相次いだため、原子炉から取り出してプール内に別に保管していたという。

18日に燃料取り出しが始まる4号機プール内にも損傷した燃料棒が3体あり、東電は通常の取り出しが困難なため、対応を後回しにしている。

損傷した燃料棒は1、4号機プールのほかにも2号機プールに3体、3号機プールに4体の計80体ある。東電は専用の輸送容器を新たに製造するなど対応策を検討する。

損傷燃料が1号機に集中している理由について、東電は「1号機は当社で最も古い原発で、燃料棒の製造時、品質管理に問題があり粗悪品が多かったと聞いている。2号機以降は燃料棒の改良が進み、品質は改善した」と説明した。

1号機は東電初の原発で、1971年3月に商業運転を開始した。

●福島第1・4号機 燃料きょう取り出し 容器落下の不安も

2013年11月18日月曜日

東京電力は18日、福島第1原発4号機の使用済み核燃料プールに保管されている1533体の燃料取り出しを始める。事故を起こした1~4号機の中で本格的な燃料取り出しは初めて。40年間と言われる廃炉作業は新たな段階に入るが、取り出しには不安要素があり、作業が計画通りに進むかどうかは不透明だ。

取り出しは扱いが容易な未使用燃料202体を先行させる。1体ずつつり上げ、キャスクと呼ばれる輸送容器にプール内で装填(そうてん)し、100メートル離れた共用プールに移す。2014年末まで全ての取り出しを終える計画だ。

作業の最大の懸念はキャスクの落下だ。作業は地上から高さ32メートルの原子炉建屋5階で行う。東電は「5階から落としても燃料破損の可能性は極めて低い」と説明するが、キャスクの落下試験は最大で17メートルの高さから実施したにすぎず、最悪の事態を想定していない。

東電の試算では、キャスクが落下で壊れた場合、原発敷地境界の放射線量は毎時5.3マイクロシーベルト上昇する。資源エネルギー庁原子力対策課は「周辺への影響は小さい」と評価している。

キャスク移動中に大地震が起きても4号機建屋が耐えられるのかどうかについて、東電は「東日本大震災と同規模の揺れに耐えられる」と強調している。

プール内には水素爆発で散乱した細かいがれきが残り、燃料をつり上げる際に傷つけることもあり得る。東電は「つり上げのスピードは毎秒1センチと超低速で、引っ掛かりがないかどうかを確かめながら行う」と話している。

●4号機の核燃料3体に損傷=事故前、取り出し最後に-福島第1

時事(2013/11/13-12:35)

東京電力は13日、福島第1原発4号機建屋の使用済み燃料プールで保管している核燃料1533体のうち、3体に折れ曲がりなどの損傷があると発表した。

プールからは近く燃料取り出しを開始する予定だが、損傷した燃料は輸送容器に入れることができないため、取り出す順番を後回しにし、移動方法を検討する。スケジュールに大きな影響はないという。

東電によると、3体は使用済み燃料で、損傷したのはいずれも事故前。うち1体は「く」の字に折れ曲がり、残り2体は燃料を覆う容器に微細な穴が開いていた。

●損傷の燃料3体 福島第一原発4号機プール

福島民報 2013/11/13

・・・東電によると、3体はいずれも震災前に破損していた。1体は約25年前に作業員の操作ミスで「く」の字に折れ曲がった。

他の2体は約10年前に「ピンホール」という穴が開いているのが見つかった。穴はプール内に混入した異物が燃料に接触し生じた。

4号機の使用済み核燃料プールにある燃料1533体の取り出しの工程は損傷した3体の存在を把握した上で組み立てており、東電は「スケジュールに影響はない」としている。

●福島原発・核燃料取り出し!空気に触れたら即死する超高線量「怖いよ」(作業員)

j-cast 2013/11/18 10:17

福島第1原発の4号機建屋の使用済み燃料プールからの燃料取り出しが、きょう18日(2013年11月)から始まった。高い放射線量、建屋の強度への不安、熟練工の不足など、不測の事態への不安がいっぱいである。この作業にあたる作業員の1人が福島県内の仮設住宅で不安を語った。

「みんな心配ですよ。線量も建屋も(東電は)安全だというが、建屋は補強したとはいっても、あれだけの爆発や火災を起こして劣化している。地震に耐えられるか」

カメラでしか確認できない燃料プール

4号建屋は上部が爆発で吹き飛び燃料移動用のクレーンも壊れたが、クレーンは新たに作り直された。作業はまず燃料をつり上げ、水中でキャスクという移送用の容器に入れる。これを1階まで降ろしてトレーラーで100メートル離れた共用プールに運び、再び燃料を取り出し保管する。

燃料は1533体だが、うち1331体が放射線量が高い使用済み燃料だ。これらを空気中に出したら、そばにいる人間は即死するくらいの線量だ。すべては水中での作業になるが、爆発による破損やがれきの混入など、確認できない要素が多い危険な作業になる。

危ないのは移動だという。実際に燃料を吊り上げて状態を見たわけではない(カメラでしか確認してない)から、作業の途中で損傷していることがわかっ たときにどうするか。こうした事態にタイプするためには経験と熟練が必要だが熟練工が不足している。

「震災前にキャスクを専門にやっていた人間はほとんどいない。新しい人間も慣れたころには被ばく線量がいっぱいになって入れなくなる。線量がこれからネックになる」と作業員はいう。ただ、「あまり考えないようにしている。切り替えてプロ意識でやるしかない」

経験者も熟練工もいない作業現場

被ばくの不安も絶えない。「高線量の場所には行きたくない。家族には『危ないと思ったらやめてくるから』と言ってはいるが、実際はやってみなければわからないですね」

司会の井上貴博アナ「不安は現場の作業員が負うことになるんですかね」

池田健三郎(経済評論家)「だれかがやらにといけない。しかし、累積線量があるから熟練できないですよね。新しい人を研修する効率的なシステムをつくらないといけないわけで、いま原発をやめても、人材育成はこれから何十年も続けないといけないということですよ」

柿崎明二(共同通信編集委員)「作業中に地震が来たら、全部の不安が現実になる。建屋が損傷したら、また東日本全体の問題になってくるかもしれません」

放射能の汚染は政治も左右する。きのう行われた福島市長選挙では、進まぬ除染作業への不満から現職が大差で敗れた。福島県の自治体選挙では、郡山市、富岡町、いわき市と現職が敗れ続けている。

●●東電・福島第1原発4号機、18日から燃料取り出し 廃炉へ一歩

産経 2013.11.18 00:48

東京電力は18日、福島第1原発4号機の燃料貯蔵プールから燃料の取り出しを始める。東電は17日までにすべての安全確認を終えた。過酷事故を起こした原発からの燃料の本格回収は世界でも異例。30~40年かかるとされる廃炉へ大きな一歩を踏み出す。

18日は燃料を運ぶ「キャスク」と呼ばれる移送容器(長さ5・5メートル、直径2・1メートル)をプールに入れ、水につけたまま未使用の燃料(長さ4・5メートル)を1体ずつ容器に詰め込む作業を始める。

19日までに最大22体の燃料をキャスクに移動。

20日以降にクレーンを使ってキャスクをプールから取り出し、約100メートル離れた共用プールまで運ぶ。

この一連の工程に約1週間かかる。燃料取り出しは班交代制で無休で続けられ、来年末までに、4号機プールに入っている燃料1533体をすべて取り出す。

その後、1~3号機の燃料取り出しに着手。

廃炉工程の中で最大の難関とされる溶け落ちた燃料(デブリ)の取り出しは最短で、7年後の平成32年度前半からになる。

原子力規制庁は燃料取り出しに伴い、現地の原子力保安検査官ら約10人に加え職員3人を派遣。作業の手順を確認する保安検査を継続しながら、容器の落下など不測の事態に備えて監視体制を強化する。

●福島第1原発、4号機燃料取り出しへ準備 1年で全て移送へ

日経 / 2013/11/18 11:16

東京電力は18日午前、福島第1原子力発電所4号機の使用済み核燃料プールから、燃料を取り出す準備を始めた。午後にも実際に燃料をクレーンでつり上げる作業を開始する見通し。本格的な取り出しは2011年3月の東日本大震災に伴う事故後初めてで、来年末までかけて全ての燃料を移送する。30~40年かかるとされる廃炉作業は、新たな節目を迎える。

燃料の取り出し着手で、廃炉工程表は第1期から第2期に移る。今後、第2期では炉心溶融を起こした1~3号機のプールにある燃料も取り出す予定。約10年かけて1~3号機の原子炉内で溶け落ちた燃料の回収準備も始め、30~40年後の廃炉完了を目指す第3期に入る。

東電は、プールの中の燃料を輸送容器(キャスク)に入れるため、直径2.1メートル、長さ5.6メートルの容器のふたを取り外すなどの準備作業を始めた。

プールには使用済み燃料1331体と未使用の燃料202体の合計1533体が保管されており、東電はまず取り扱いやすい未使用燃料から取り出しを始める。

輸送容器はプールの水中に入れたまま19日にも燃料を最大22体納め、地上に降ろす。容器は燃料を含めて重さが91トンになる。トレーラーに積み込んで、約100メートル離れた共用プールに移す。最初の容器を運び終えるのに、約1週間はかかる見通し。

4号機のプール内には、事故前のトラブルで一部が破損した燃料も3体ある。東電は専用容器を用意するなどの対策を検討したうえで取り出す計画だ。

4号機は事故で水素爆発して原子炉建屋が損傷した。建屋の強度に不安があるとの指摘があり、プールの下の部分を補強した。

廃炉計画ではさらに安全性を高めるため、プールの燃料を地上の共用プールに移すことを検討。プールに落ちたがれきの撤去など、準備を進めてきた。

原子力規制委員会は12日、準備状況を確かめる使用前検査を終了した。18日の取り出し作業には現地の検査官事務所のほか、東京からも幹部を派遣して作業の監視にあたる。東電は輸送容器を落とすなどのトラブルが起きても、大きな事故にはつながらないと説明している。

東電は1~3号機のプールに保管している燃料も取り出す予定だが、4号機以外はプールの隣にある原子炉にも燃料が入っている。原子炉が炉心溶融を起こしたこともあり、1~3号機は4号機よりも原子炉建屋の汚染状況が厳しく、クレーンの設置などの作業は遅れている。今後、がれきの撤去など建屋の除染を進める。

●全国の原子力発電所 運転開始年・経過年数順 敦賀・美浜・高浜・島根・玄海

JC-NET(ジェイシーネット) 2011年3月22日

今回の東北太平洋沖巨大地震による福島第一発電所の爆発は、その当時に設置された同型の原発の問題点も憂慮されている。全国にある各原発・各号基毎の年齢=経過年数・型炉別を掲載した。

アメリカでは、早速福島第一原発型原発の調査に取り掛かったと報道されている。

(注/下表の「経過年数」は2011年当時

)

| Trackback ( )

|

|

|