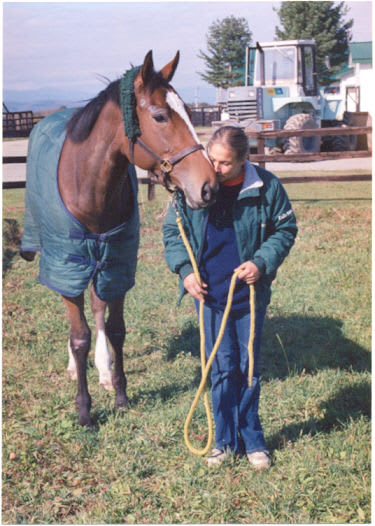

Canadaからの実習生にすぐに聞かれたのは「どうしてこの病院にはテクニシャンがいないの?」

海外の動物病院にはテクニシャンと呼ばれる人たちがいて、看護師の仕事や、あらゆる雑務、ところによっては麻酔までこなしている。

AAEPの学会でもテクニシャン部門があって、少しわかりやすい講演がおこなわれていたりする。数年前京都で開かれた世界獣医歯科学会でも覘いてみたら、若い女性がほとんどだったが、皆熱心に聞いていた。

日本では大動物の分野ではテクニシャンと呼ばれる人たちはほとんどいない。獣医師ひとりが往診で対応しているのが現状だ。

しかし、これからは大動物の診療施設でもテクニシャンを雇うようにした方が良いだろう。雇用条件や資格制度など難しい面もあるが、とりあえずは「手伝ってもらいたい」仕事は充分にある。

日本でもAHT(Animal Health Technitian)と呼び始めているが、小動物しかやらないのなら Small と付けてもらわなければいけないと思う。

-

Canadaからの実習生に聞いたのは、「Canadaの大学家畜病院やテキサスの開業診療所とどこが違う?」

「いろいろ違うけど、向こうではディスポーザブルのものを使うことが多くて・・・・」

「コストや手間だけを考えればディスポにした方が良い物もあるかもしれない。しかし、それは大量のゴミを発生させ環境問題をひきおこす。」

「そうね。私も獣医医療は環境問題で有罪だと思う。」

と言ってました。

私の回答は正直なものだったかどうか・・・・・・

-

GLOBAL STANDARDと呼ばれるAmericanizeされたスタイルがなんでも理想ではない。私達は自分達の目的をはたすために、自分達の事情にあったやり方を進めていけばいいのではないだろうか。

テクニシャンの存在は、獣医師とテクニシャンの待遇の格差が作り出す物だし、大量のディスポ製品の消費は広い国土をゴミ捨て場としても使うことから来ている。

USAのやり方は理想ではない。

-

彼女に聞いた。

「Canadaの人は、Canadaを独立国だと考えているか? USAの一部だと思っていないか?」

「う~ん。人によっていろいろかもしれない。」

-