臨床

臨兵闘者皆陣列在前

真言宗、天台宗、あるいは忍法で使われる「印」である。

(宗派、伝わり方により差異があるらしい http://www1.plala.or.jp/eiji/ZATUGAKU.htm)

Clinicianは以下のように読み替えてはどうだろう。

臨「床」闘者皆陣列在前

床ニ臨ミ闘ウ者ハ皆、陣ヲ列レテ前ニ在リ。

臨床を仕事とし、病気や怪我と闘うなら、チームを組んで、積極的に行うべし。

というのはどうだ?

臨兵闘者皆陣列在前

真言宗、天台宗、あるいは忍法で使われる「印」である。

(宗派、伝わり方により差異があるらしい http://www1.plala.or.jp/eiji/ZATUGAKU.htm)

Clinicianは以下のように読み替えてはどうだろう。

臨「床」闘者皆陣列在前

床ニ臨ミ闘ウ者ハ皆、陣ヲ列レテ前ニ在リ。

臨床を仕事とし、病気や怪我と闘うなら、チームを組んで、積極的に行うべし。

というのはどうだ?

大動物の臨床ではまだまだ炎症性疾患、感染性疾患が多い。細菌感染症では原因菌を特定し、感受性試験に基づいて抗生物質を選択して治療することが重要だと教えられてきた。

しかし、そこに落とし穴はないか?

-

私の診療所は検査室を運営していて、管内の血液検査、細菌検査を引き受けている。細菌検査では牛の乳房炎の材料が1年中集まる。

そして、分離されたあらゆる菌で感受性試験をしてほしいという要望がある。

しかし・・・・

-

新しい文献を紹介しておきたい。

Relationship between antimicrobial susceptibility of clinical mastitis pathogens and treatment outcome in cows

牛の臨床型乳房炎の病原体の抗生物質感受性と治療成績の関係

Journal of American Veterinary Medical Association 2005, 227, 1461-1468

ウィスコンシン大学酪農科学研究室からの報告である。

目的-牛の軽度あるいは中程度の臨床型乳房炎から分離された病原体の抗生物質感受性試験結果と治療成績の間に関係があるかどうか調べること

デザイン-観察研究

動物-1分房の軽症あるいは中程度の乳房炎の133頭の乳牛

方法-牛はピリミシンpirlimycin50mgの乳房内注入1日1回により2日間治療された。乳汁が引き続き異常と思われたときには同じ製剤の注入を続けた。

治療期間と臨床的に治癒するまでの日数を記録した。細菌学的病原体はブロス・ミクロダイリューション・テクニックにより抗生物質感受性を調べた。

結果-環境性ストレプトコッカス、コリフォーム、コアグラーゼネガティブスタフィロコッカスが最も多く分離された病原体であった。治療期間と臨床的に治癒するまでの日数は、ピリミシンに感受性あるいは耐性の病原体が分離された牛で明らかな違いはなかった。

治療後14日と21日の治癒率は、感受性のある細菌と耐性の細菌による乳房炎の牛で明らかな差はなかった。

同様の所見は、グラム陽性菌が分離された乳房炎の牛だけのデータを分析しても得られた。

結論そして臨床的関連-今研究において、軽度あるいは中程度の乳房炎の牛の臨床的結果の違いが、体外の感受性試験の結果の違いによるとは思われなかった。今回の研究の結果に基づけば、乳房内注入による乳房炎治療の指標として、体外の感受性試験を用いることは推奨できない。

-

著者は論文の最後に書いている。

「乳房内注入による乳房炎治療の指標として体外感受性試験を用いることは今回の研究からは推奨できない。乳房炎の抗生物質治療は細菌培養結果と、確立された成功する治療プロトコールに基づいて選択されるべきである。」

つまり、感受性試験は乳房内注入による治療の指標にならず、抗生物質選択のためには、分離された菌種と、今までの治療成績を元に選択するべきだということだ。

-

いくつも考えなければいけないことがある。

ひとつは、感受性試験は人臨床医学における細菌感染症の治療成績、それも全身投与による治療成績をもとに示されているということだ。

対称動物が違えば薬物動態も違うし、全身投与と局所投与、局所注入では病巣での薬物濃度は全く比較対称にならない。

しかし、牛の乳房炎の乳房内注入薬の選択も、馬の子宮内膜炎の注入薬の選択も、感受性試験に基づいて行おうとしていないか?

-

細菌検査をしても無駄だなどと言うつもりはない。

感受性試験に意味がないというつもりもない。

しかし、治して欲しいという畜主の要求に獣医師が振り回されていないか?

-

牛の乳房炎の細菌検査結果でもっとも重要なのは、どのような細菌が分離されるかであって、その牛がどうして乳房炎になったのか?どうすれば乳房炎を予防できたのか酪農家に示すことではないか?

乳房炎は予防すべき病気であって、治療はその次の問題だと私は思う。

-

その他もろもろの大動物臨床における細菌検査、抗生物質治療の問題は、またそのうち。

-

kinouha,gozenntyuu,tiebackwoyatte,

gogoha,kannsetukyousyujutude,

sonomaekaraharaitanoumawokeikawomiteite,

nantokasyujutuwosezunisunnda.

kyouha,gozentyu,kansetukyousyujutude,

sonoatokounouennoumawo2toumite,

youinoumamo2toukite,tamatteitakarutewokaite.

asitamosigotoda. yondekuretearigato.

昨年度の吸入麻酔頭数は346頭。関節鏡手術が179頭だったから、吸入麻酔をかける手術の半数以上は 関節鏡手術だったことになる。

関節鏡手術だったことになる。

海外で馬の外科をやっていると話すと「関節鏡はやるのか?開腹手術はやるのか?」と聞かれる。「両方やる」というと、「おう、そうか。」

その病院のおかれた状況、競馬場が近くにあるかとか、生産地にあるのかとか、都市近郊で乗馬が多いか、などにより比率は変わるが、馬の外科手術では、関節鏡手術、開腹手術が大きな分野で、それ以外の手術と組み合わさって、仕事になっている。

-

関節鏡手術は人医療では日本が世界に先駆けて行った。馬では、コロラド大学のMcIlwraithが1980年代に普及させた。

-

32歳のとき海外研修に出してもらった。カリフォルニア大学デイヴィス校の獣医教育病院に2週間、フロリダ大学獣医教育病院に3週間滞在した。

どちらの病院でもレジデント(研修医)達が盛んに関節鏡手術を練習していた。

デイヴィスではアルゼンチンから来ていたレジデントが一緒に練習しようと誘ってくれた。

夜、死体置き場から馬の肢を持ち出して、夜中の手術室で練習した。

「関節鏡が壊れると自分達のせいにされるから、この練習のことは誰にも言うな」

-

帰ってきてからは、骨片摘出手術を頼まれるたびに、JRAの施設へ関節鏡のセットを借りに行った。手術予定は数日後にしておいて、半日かけてMcIlwraithの教科書を読み、半日かけて死体の肢で練習した。

それでも、最初の頃は、今は難しいとも思えないことが非常に難しかった。

馬の獣医師をしていても、馬の関節に針を刺す機会はそうそうない。しかし、針を刺せなければ関節鏡手術は始められない。

外から触ってどの出っ張りがどの部分がわからないと手術しにくい。関節鏡手術を繰り返すうちに、どこがどの部分かわかるようになったので手術が容易になったのだろう。

他所で見てきて、本で勉強し、死体で練習し、経験を積んでいくこと。その大切さを関節鏡手術を実践していく上で学んだ。

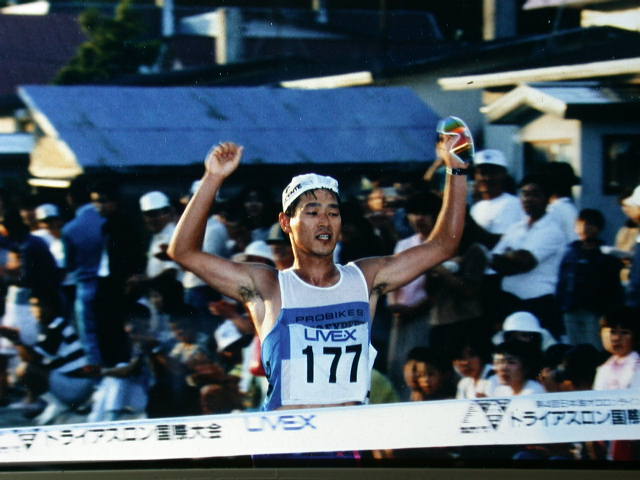

スタート前、夜明けの海を見ていると、長い強烈な1日になることを感じて逃げ出したくなる。それは、とても弱い自分。

スタート前、夜明けの海を見ていると、長い強烈な1日になることを感じて逃げ出したくなる。それは、とても弱い自分。

自転車に乗っているとき約6時間は、サイクルメーターを見ながら、時間を縮め、順位を上げることだけを考えている。緊張を少しでも切ったら、かえってレースを続けられなくなる。それは、競技者としての自分。

自転車を乗り終えたら、「後はフルマラソンを走ってしまえばお終いだ」と思っている。それは、自分自身も会ったことが無い、強烈にアグレッシブな自分。

トライアスロンを「まだ見ぬ自分との出会い」と表現した人がいたが、当たっていると思う。

-

20年開催されてきた北海道オロロンライントライアスロン大会も今年で最後だそうだ。

残念なことだ。

ロングのトライアスロンは、ただのスポーツではなく、旅であり人生であり(中田風?)、ロマンであり、チャレンジであり、哲学的経験だったようにさえ思う。

その機会を、多くの人がなくすことは残念なことだ。

-

トライアスロンは夏のスポーツだ。春が忙しい馬医者には向かないが、運動生理学の勉強にはなった。

脱水にどう対処するか。エネルギー補給をどうするか。

水あるいはスポーツドリンクを飲みながらいくが、水よりスポーツドリンクの方が電解質と糖分を補給できると考えた。正解だったと思う。

筋力トレーニングをどう取り入れていくか。ウェイトトレイニングで最大筋力、筋持久力をつけることは、かかる時間の割りに効率の良いトレーニングだと考えた。腹筋、背筋など体幹の筋も積極的に鍛えた。

故障にどう対処するか。なんと言っても、アイシングの効果を実感した。温めている間は故障は治らず、アイシングするようになったら治り、そして予防できた。

結果、外人選手、招待選手、自衛官、etc.などが参加している国際大会で40位。まあ、春忙しいアマチュアアスリートとしてはこんなもんでしょ。

-

この仕事につく前、もう少し健康的な仕事だと思っていた。しかし、実際には運動不足と不規則な食事と睡眠。動物相手というよりは人間相手のストレスいっぱいの仕事だった。

その中で、PHYSICAL 身体に関すること は非常に大事だと思っている。

最後は体力勝負。かな?

はあ~また、少し運動しよう。