昨年度の関節鏡手術頭数は210頭だった。

もう増えないだろうと思っていたが、180頭程度からまたぶれいくするーした。

約半数は飛節のOCDだろう。

跛行を示すことはほとんどないが、関節液増量、すなわち飛節軟腫があればX線撮影して、

離断骨軟骨片があればさっさと手術しましょう。というのはすっかり定着したと思う。

-

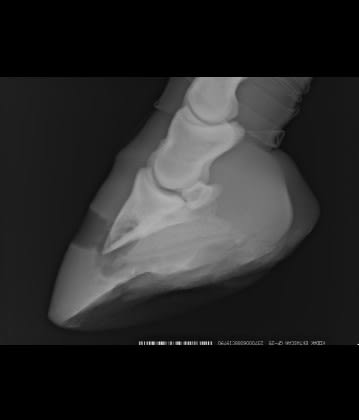

この2歳馬は飛節の関節液が増量しただけでなく、跛行していた。

この2歳馬は飛節の関節液が増量しただけでなく、跛行していた。

X線撮影では距骨の外側滑車が欠損し、大きな軟骨片も見える。

距骨外側滑車のOCDはよくあるが、跛行することはほとんどない。

この馬の飛節X線画像のもうひとつの異常所見は距骨の近位部、おそらくは滑車溝の下にある吸収像だ。

この馬の飛節X線画像のもうひとつの異常所見は距骨の近位部、おそらくは滑車溝の下にある吸収像だ。

吸収像の周囲には骨硬化像もある。

骨嚢包か、骨髄炎のなごりか・・・・

いずれにしても、この病巣が関節面へ開口しているか確かめなければならない。

そして、それが跛行の原因なら掻爬などの処置をしなければならない。

-

飛節を60度ほどに屈曲させて、関節鏡を足底側に挿入し、距骨滑車を観たところ。

飛節を60度ほどに屈曲させて、関節鏡を足底側に挿入し、距骨滑車を観たところ。

(左)

手前は脛骨中間稜足底側。

距骨の滑車軟骨には、関節可動方向に走る線条創がたくさんある。

軟骨がケバだった部分もあり、軟骨全体が薄い。

外側から関節鏡を入れて、X線画像での病変が滑車溝に接しているあたりを観たところ。

外側から関節鏡を入れて、X線画像での病変が滑車溝に接しているあたりを観たところ。

(右)

陥凹しているようだが、鈍端のプローブで圧迫しても陥没したりはしない。

-

飛節のOCDの好発病巣である脛骨中間稜や、脛骨内果や、距骨外側滑車遠位端はさほど荷重がかかる部分ではない。

そのため、OCDによる骨軟骨片や関節軟骨欠損部分ができても跛行しないのだろう。

この馬は、脛骨の荷重を受ける部分である距骨の近位部の軟骨が傷んだので跛行したと思われる。

-

あとは飛節の背側へ関節鏡を入れて、距骨外側滑車から離断した大きな軟骨片を取り出した。

そのOCDがあるまま長期間おいてしまったことで、飛節内のDJD(変形性関節症)として軟骨の損傷や滑膜のケロイド化が起こってしまったと考えられる。

/////